承继与创新中的特殊光彩

张立峰

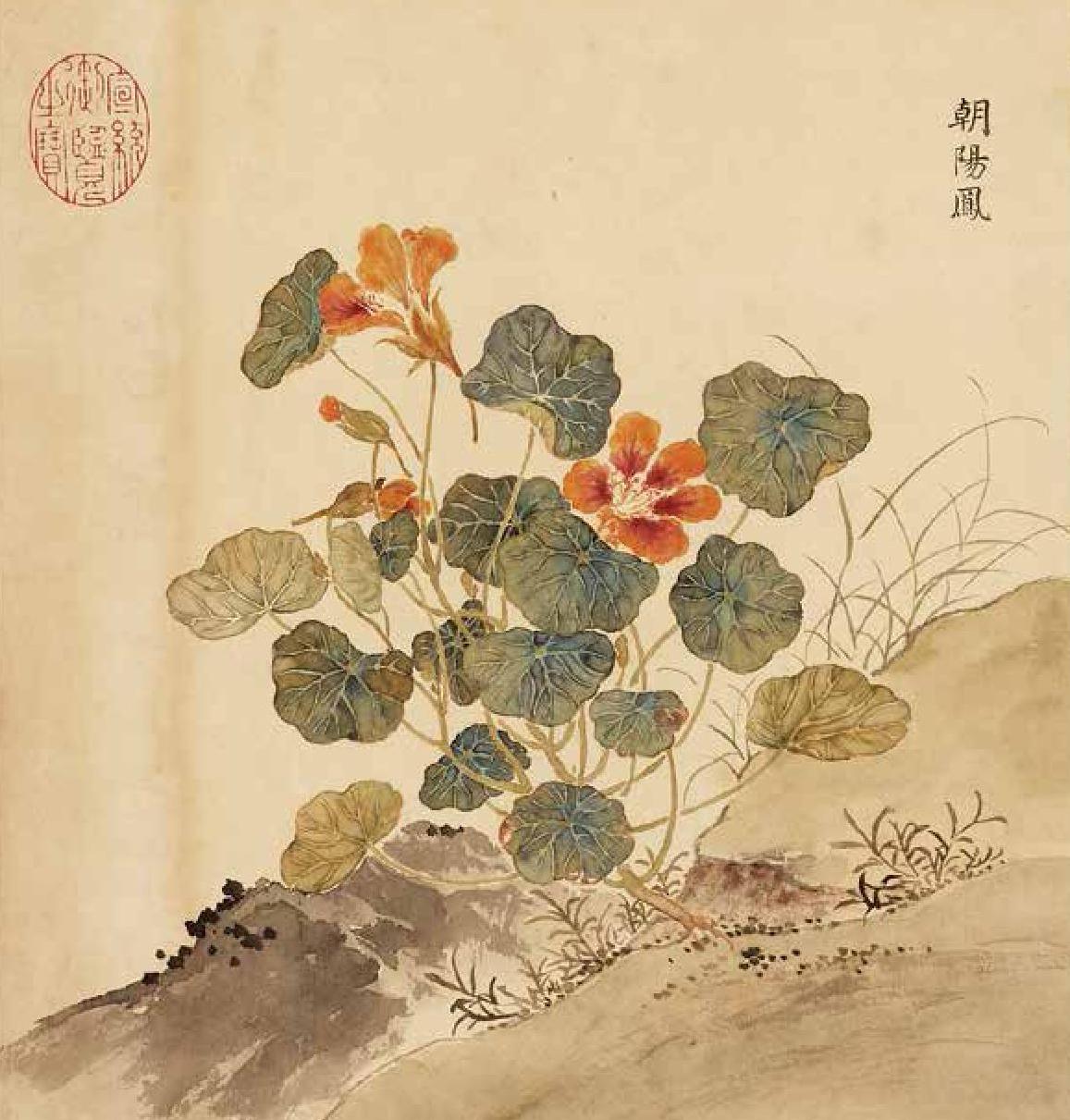

山水花鸟图册之牡丹(局部) 纸本设色 27.5×35.2cm 清 恽寿平 故宫博物院藏

花卉扇面 纸本设色 26.8×56.5cm 清 恽寿平

清代花鸟画不独承继前代传统,也有自身的创新变革。在近三个世纪的发展历程中,清代帝王多崇尚文艺,康熙、乾隆等皆雅好绘画,时加提倡,清宫之内也多设内廷供奉,礼敬画士;加之太平时日居多,绘事得以从容发展,画艺风行于士大夫之林,甚至乡野画匠也以前人粉本摹写花卉草虫,因此,清代花鸟绘画极为发达。

除了院体画,清代花鸟画又发展出没骨写生画派、大写意画派、小写意画派、简笔写意画派、扬州画派、海上画派、岭南画派等,其派系之林立、竞争之激烈,可谓前所未有。从不同流派、不同画家的作品中,我们可以感受到清代花鸟画纷呈多变的面貌。诸如恽寿平的明丽秀润、朱耷的奇崛冷逸、石涛的天真清新、金农的高古浑朴、郑燮的峭拔秀隽、李鱓的酣畅淋漓、高凤翰的奇崛蕴藉、华喦的清空疏朗、罗聘的隽逸超脱、蒋廷锡的工细精丽、邹一桂的清古冶艳、赵之谦的典雅泼辣、任颐的清新活泼、吴昌硕的浑厚奔放等,无不给人以深刻印象。这些画派与画家在追求笔情墨韵之余,在风格技巧上争奇斗彩,达到了极高的艺术造诣,对近现代花鸟画发展的贡献与影响尤大。

恽寿平的“没骨写生”

在“正统”与“革新”两股浪潮相互竞争又相互促进的过程中,清代花鸟画不断向前发展。其中,以“清初六家”之一恽寿平最具代表性。

恽寿平(1633—1699年),字正叔,号南田,是明代遗民的后裔,武进(今江苏常州)人。《国朝画征录》记载,他“初习山水,及见王翚山水而耻为天下第二手,遂舍山水而学花卉”。

恽寿平继承和发展了北宋徐崇嗣的没骨法,“一洗时习,独开生面”,创造出新一代的没骨写生技法,被誉为“写生正派”。他曾说:“凡画花卉,须极生动之致,向背、欹正、烘日、迎风、浥露,各尽其变,但觉清芬拂拂,从纸间写出,乃佳尔。”可见其精湛的没骨技巧。

五清圖绢本水墨 86.1×38.4cm清 恽寿平 台北故宫博物院藏

当时,由明入清的画家多以明人为宗,纯以落墨勾勒,设色妍丽。恽寿平的没骨写生花卉强调写实,以真花为师,反复写生,对所绘花叶枝干既不勾勒轮廓线,也不以墨色铺地,而是直接以各种深浅不同的颜色或墨色叠渍点染,画出花朵、叶形,从而达到自然天成、神态毕肖的艺术效果。

更为重要的是,恽寿平主张绘画要形神兼备、状物抒情。在《南田画跋》中,他说:“笔墨本无情,不可使运笔墨者无情;作画在摄情,不可使鉴画者不生情。”即画家在再现花卉淡雅天真之美的同时,还要注重诗情画意的表达。故而,恽寿平所画花卉清妍雅丽,别有生趣,被王翚赞誉“生香活色”。

百花图 绢本设色 32×530cm 清 恽寿平 美国大都会艺术博物馆藏

花鸟草虫图册 纸本设色 35.7×26.3cm 清 恽寿平

芦雁图 纸本墨笔 221.5×114.2cm 清 朱耷 故宫博物院藏

恽寿平的花鸟画主要绘制在扇面或册页上,以逸笔点染,具有明丽秀润的特色,与宋代的工笔花鸟画有着不同的意趣。其传世作品有《玉堂富贵图》《梅竹图》《红梅山茶图》《桃花图》《五清图》等。以牡丹为例,画家利用色彩的浓淡、明暗表现花瓣丰富的层次变化,而花叶的翻转向背和枝节等细微部分都仔细交代,毫无松散之处,其画设色明丽鲜艳,光辉灿烂中別有一种高雅脱俗的神韵。

恽寿平的没骨写生花卉一出现,就成为当时最流行的画风。《国朝画征录》记载:“及武进恽寿平出,凡写生家俱却步矣。近世无论江南江北,莫不家‘南田而户‘正叔,遂有常州派之目。”相传,宗法恽寿平画法的有近百人,形成了“常州画派”,著名的弟子和传人有其女恽冰、张子畏、马元驭等。

八大山人与石涛

与“常州画派”相比,清代的写意花鸟越发呈现出勃勃生机,名家辈出。“江南四僧”中的八大山人和石涛,所作花鸟画笔意恣肆,别开生面,富有奇趣。尤其是八大山人的简笔写意画在艺术上已达到“笔简形骸”的境界,对后来的“扬州画派”“海上画派”等都有巨大影响。

八大山人,名朱耷,(1626—1705年),是明室后裔,入清之后出家为僧。

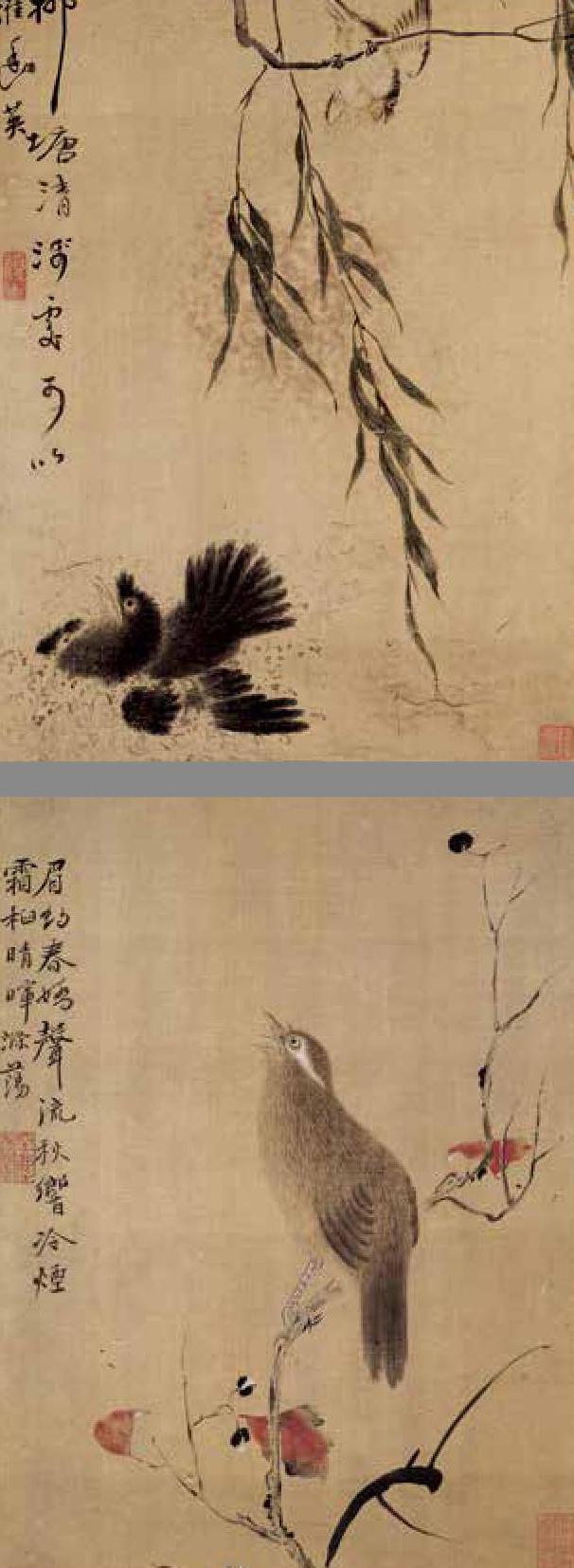

八大山人的绘画受到明代沈周、陈淳、徐渭等人的影响,其布局结构更为奇特,笔情更加纵恣。他的天赋在简笔写意画中表现得淋漓尽致。身为明室后裔,朱耷心怀亡国之痛,忧愤于世俗,寄情于笔墨,在寥寥几笔间涂抹的这些不羁的“墨戏”背后,或许正如郑板桥所说:“横涂竖抹千千幅,墨点无多泪点多。”

简笔写意画是写意画的一个分支,最早源于宋代的石恪和梁楷。他们曾以极其简练的笔意挥写出《太白行吟图》《泼墨仙人图》《二祖调心图》等作品。此后,简笔写意画就此沉寂,直至八大山人,才将其发展到一个新的高度。正如《书画所见录》中所评价:“点染数笔,神情毕具,超出凡景,堪称神品。”

八大山人的写意花鸟画最显著的艺术特点就是构图新奇造险,笔墨高度概括,却又神丰意深,缘物寄情。在漫不经心与无所顾忌之间,他的笔法与构图好似禅宗画一样,充溢着某种晦涩的隐喻。对此,石涛在题写八大山人的画作时曾说:“兴到写花如戏影,眼空兜率是前身。”八大山人的影响,在清代中期开始显现,“扬州画派”诸家无不推崇备至,到了近代“海上画派”各家,以及齐白石、潘天寿、李苦禅等多受其泽惠。

荷石水鸟图纸本墨笔 127×46cm 清 朱耷 故宫博物院藏

花鸟八开册(局部) 纸本墨笔 31×22cm 清 朱耷 上海博物馆藏

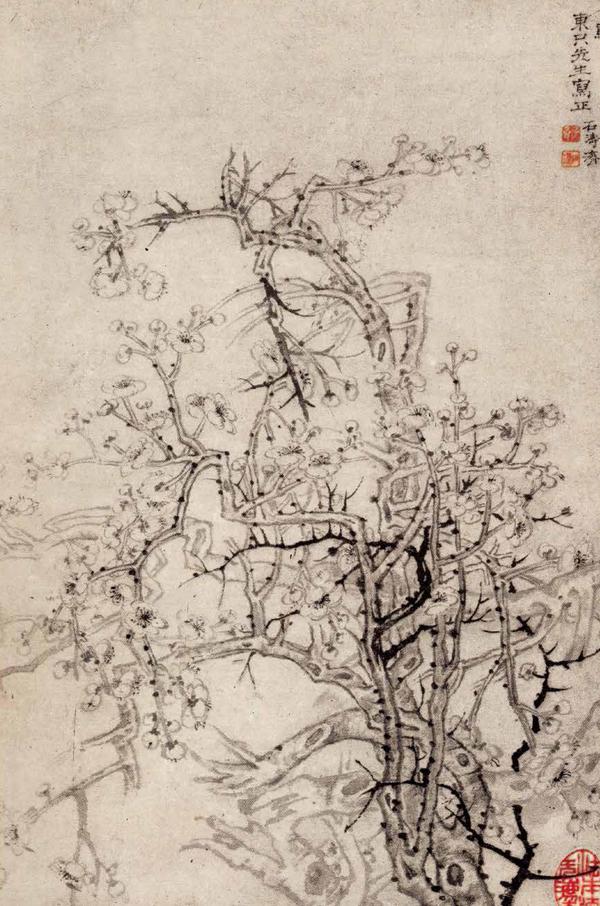

梅花图 纸本墨笔 51.4×35.4cm 清 石涛 故宫博物院藏

由宋到清,大写意画派以清代最突出,其众多画家之中又以石涛最为著名。石涛本名朱若极(1642—1707年),也是明室后裔。明亡以后,他出家为僧,法名道济。石涛常与僧侣、学者、画家等行游天下,最终定居扬州。由于没有生活来源,他成为职业画家。

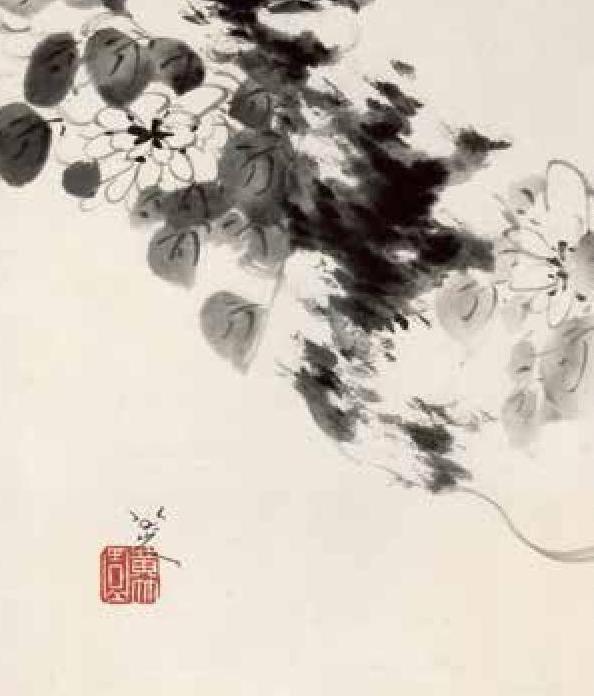

石涛以山水画著称于世,花鸟画成就也很大,尤其以大写意花鸟见长。郑板桥曾说:“石涛画法,千变万化,离奇苍古而又能细秀妥帖。”他常写村野庭园及案头所见,往往随手勾勒,于写意中有写实,于爽利中有含蓄,笔墨恣肆,个性鲜明。石涛曾说:“对花作画将人意,画笔传神总是春。”虽然也是明室后裔,但石涛的画没有孤僻冷峻之感,往往洋溢着天真之趣,给人以清新之感。

“扬州八怪”的奇绝之风

由于石涛长期在扬州进行艺术活动,所以他的绘画理论与实践也影响着扬州的画家,并促进了“扬州画派”的形成。当时的扬州,地处大运河和长江的交汇点,交通便利,商业发达,加之盛产盐、茶、绢、布,是康乾时期中国南方经济的中心。富庶的经济、繁荣的商業,导致人们对艺术品需求的增加,特别是获得士绅身份的盐商,他们邀集学者、诗人和画家,纷纷进行艺术收藏,借此提高身份,这就给“扬州画派”的形成提供了条件。

“清初四王”等所谓绘画“正宗”,多拥有一定的政治地位,统治着当时的画坛,在艺术上提倡复古。而石涛以及“扬州八怪”等人,无论从政治地位、处世态度还是艺术主张等方面,都有着共同语言或相近之处,与“正统”画派截然有别,于是,他们被视为“偏师”“野怪”。

花卉册 纸本墨笔 32.7×46cm 清 石涛 美国弗利尔美术馆藏

墨竹图 纸本水墨 清 郑燮

这些文人画家大多数是布衣平民,也有少数中了举人、进士或做过小官,但大都“好景不长”。由于他们长期生活在社会底层,或仕途失意,或洁身不仕,或出身贫寒,多有愤世嫉俗的思想,于是往往寄情书画,以示坚贞高洁。他们继承了徐渭、陈淳的写意花鸟传统,继承了八大山人、石涛的创新精神,更加强调拟写“真魂”,更加重视展现个性,形成了与正统画派格格不入的奇绝之风,成为独特的清代花鸟画派。

“扬州八怪”中以郑燮、金农、李鱓、华喦最具特色。郑燮(1693-1765年),号板桥,乾隆元年进士,曾在山东做过知县,因为“岁饥为民请命”触怒大吏,于是罢官归隐,晚年时在扬州以卖画为生。郑板桥诗、书、画皆工,在绘画上尤其“工画兰竹,兰叶尤妙,焦墨挥毫,以草书之中竖长撇法运之,多不乱,少不疏,脱尽时习,秀劲绝伦”。郑板桥以墨竹驰名于世,曾自题画云:“画竹插天盖地来,翻云覆雨笔头栽。我今不肯从人法,写出龙须凤尾排。”

“写兰兼写竹,欹疏墨痕吐。一花与一枝,无媚有清苦。”金农绘画艺术的显著特点是在绘制花鸟图时,采用来自汉代石刻的厚重、方角的书法,与画树枝的轻快笔触形成鲜明对比。《国朝画征录》评价金农的花鸟画:“其布置花木,奇柯异叶,设色尤异,非复尘世间所睹,盖皆意为之。”

李鱓的花鸟画学明代林良,“纵横驰骋,不拘绳墨,而多得天趣”,尤其善于用水,故而其画作淋漓酣畅,清新动人,若干年后观之,依然墨彩如新。

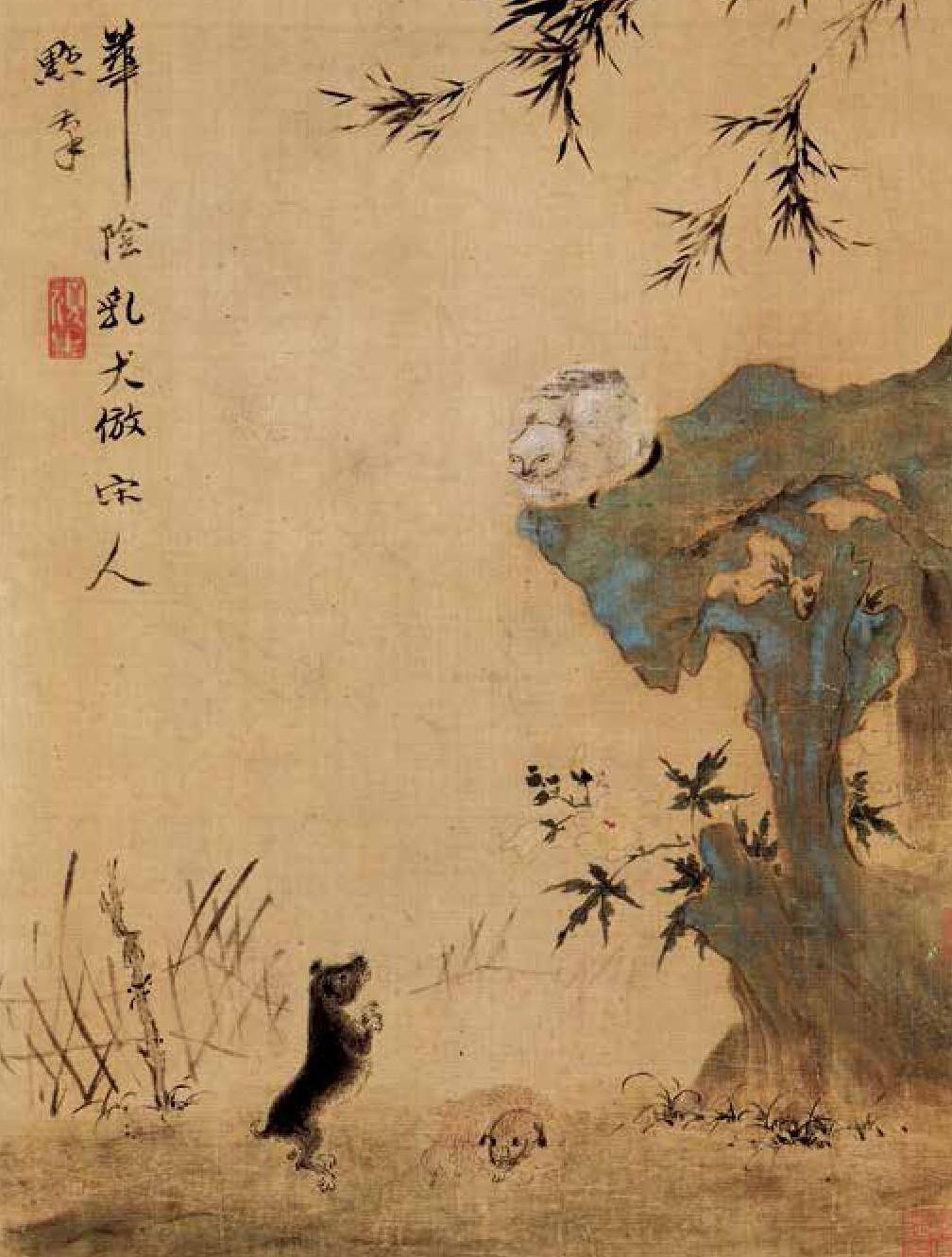

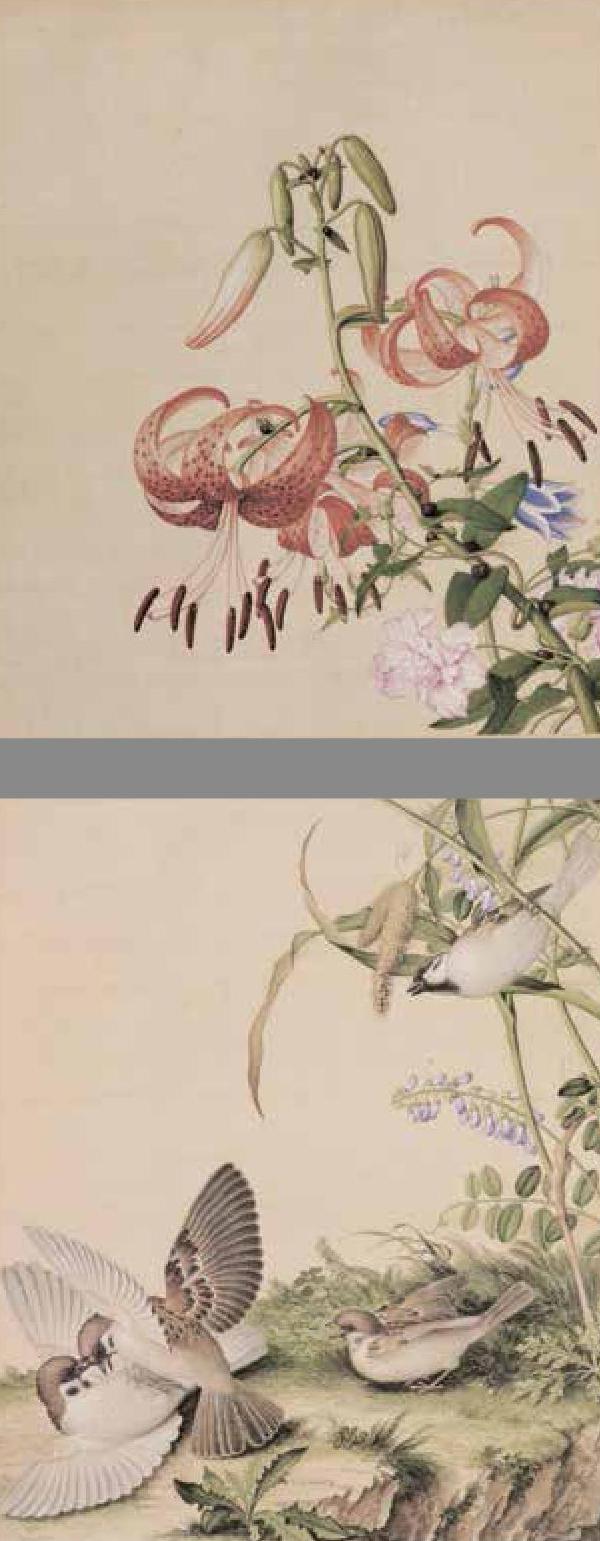

清代小写意画派,是从明代周之冕的“勾花点叶”及恽寿平的“没骨画法”发展变化而来,其中又以华喦为代表。华喦(1682—1755年),以小写意作花鸟,既不精雕细刻,也不粗豪狂放,而是以清新隽秀的笔墨、明丽淡雅的色彩、奇巧疏朗的章法兼写花鸟形象,在当时可谓独树一帜。对此,《桐阴论画》评价华喦“可并驾‘南田,超越流辈”。

“扬州八怪”继承文人画传统,又具有革新精神,对当时画坛震动很大。他们中很多人的生涯暗示了清代文人画家身份的转变。传统上,文人画家或是官员,或是有产业者,作画只是为了修身养性或休闲娱乐,但是“扬州八怪”大多没有出仕,也没有可靠的经济来源,被迫卖画为生。即使如此,他们的笔墨和法度仍然维持不减,画作中仍然可见到鲜活与敏锐,实属不易。

画院内外名家辈出

“院体画”自两宋以来沿袭不辍,其内容与形式多以统治阶层的喜好而定。在艺术上,院体画提倡写生,推崇写实,往往设色富丽,运笔工细,多为勾勒或勾填画法。清代的院体花鸟画,以康、雍、乾三朝为盛。具备精细不苟的审物精神的宫廷画家,多崇尚工整细润,著名者有余省、金廷标等。院外画家,以工丽著称者尤多,蒋廷锡、邹一桂、沈铨等,皆能自成一派。

芭蕉与石 纸本设色 清 李鱓

秋树八哥图 纸本设色 清 华嵒

红绿梅花图绢本设色 138×65.5cm 清 金农 上海博物馆藏

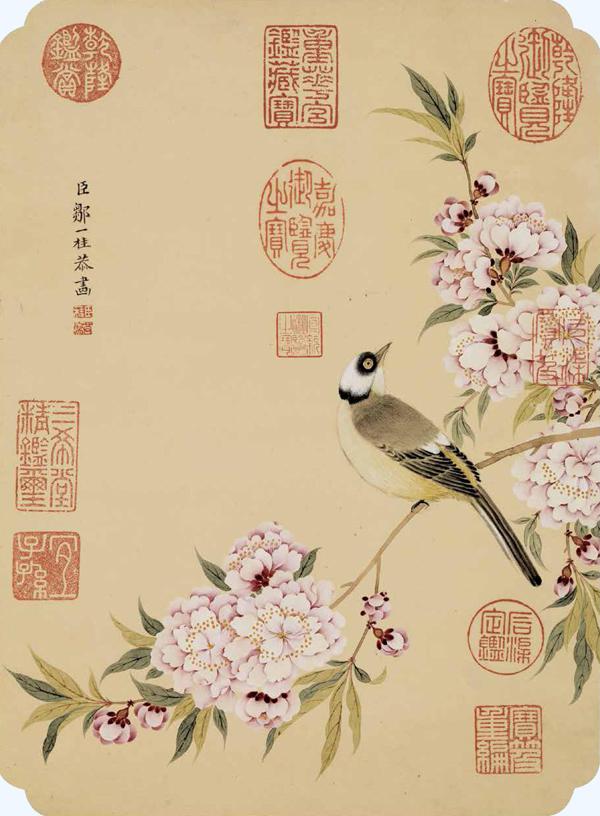

蒋廷锡(1669—1732年),曾官至大学士,他的花鸟画继承五代黄筌一脉,画风工细精丽,当时雅尚笔墨者的士大夫“多奉为楷模”。画法多变的蒋廷锡,没骨花鸟得恽寿平益助,兼工带写,饶有意味;又继承院体画传统,以工笔重彩为主,独具风貌。蒋廷锡的绘画题材也很广泛,既有宫中珍禽异卉瑞蔬,又有山花野草农谷,曾画塞外花卉70种,为宫中之宝。清代许多工艺品上多复制其画作,可见其影响之大。

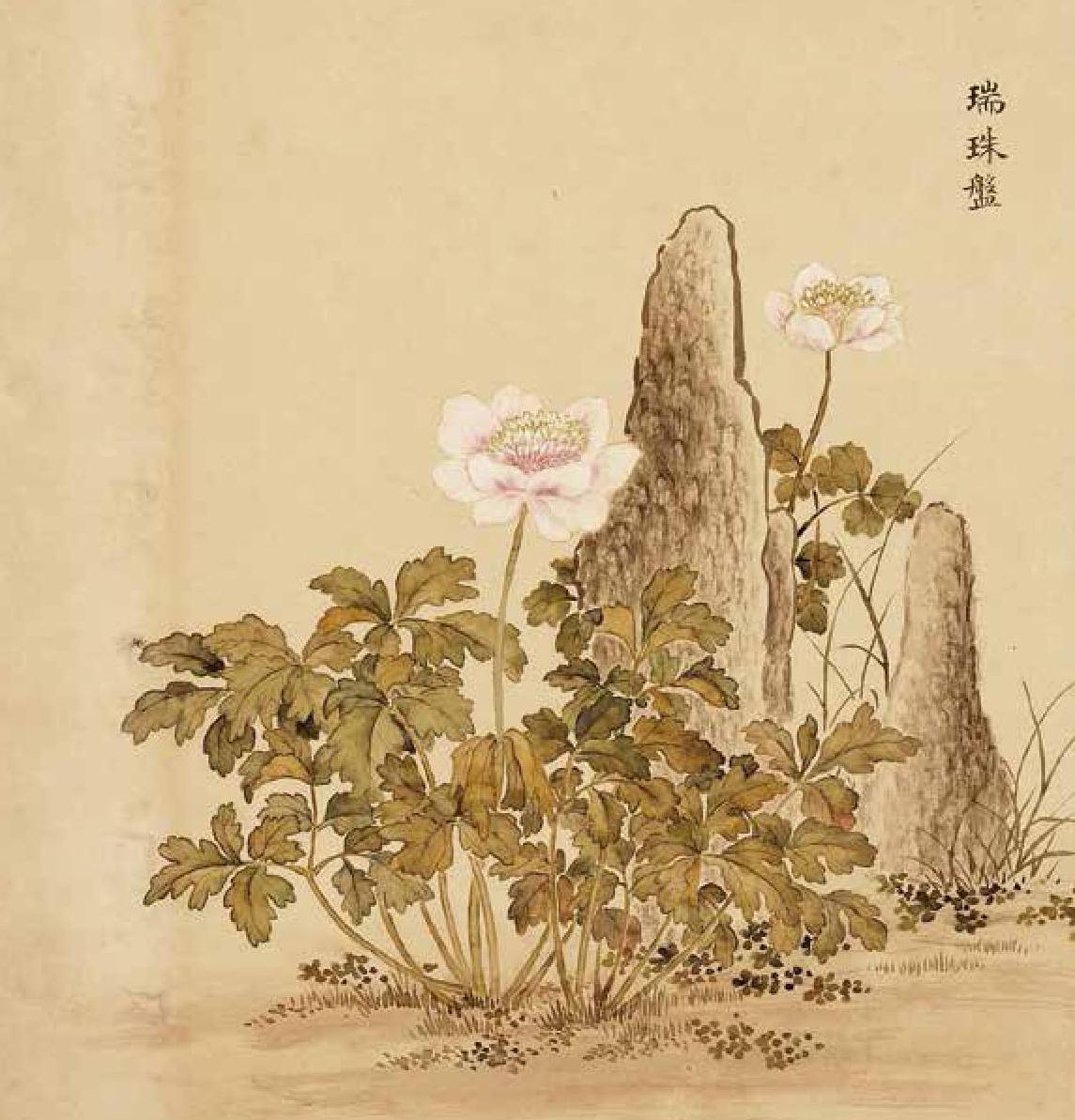

邹一桂(1686—1772年),以细致入微的花鸟画著称于世。邹一桂重视写生,他说:“画花卉者,须就老圃朝夕观之,然后得其含苞吐秀、荣敷凋落之态。”只有“以万物为师”,绘画作品才能“韵致丰采,自然生动”。他所绘的花卉,有重粉点瓣,复以淡色笼染者;有设色清淡,晕染滋润者。《国朝画征录》评价他“工花卉,分枝布叶,条畅自如,设色明净,清古冶艳,恽南田后仅见也”。邹一桂还推崇西方的阴影和透视法:“西洋人善勾股法,故其绘画于阴阳远近不差锱黍,所画人物、屋树,皆有日影……布景由阔而狭,以三角量之。画宫室于墙壁,令人几欲走进。学者能参用一二,亦具醒法。”

在花鸟画技法理论方面,邹一桂也极有建树,他编著的《小山画谱》是我国最早的花鸟画技法理论专著。此书详细阐述了花鸟画的构图、章法、笔法、墨法、点染法、烘晕法、设色法,论述了临摹、写生、构思、构图、落款、鉴赏、装裱、收藏等创作理论,介绍了十几种颜料的炼制用法、画具优劣以及纸绢、胶矾的使用方法,论述了书与画、诗与画、形与神、雅与俗的关系,等等。

沈铨(1682—1760年),取法五代黄筌,继承宋代院体画法,工写花卉翎毛走兽,敷色浓艳精丽,极尽勾染之巧。雍正年间,日本国王见到他的《百马图》后,十分喜爱,于是聘请其授画。沈铨赴日讲学三年,在日本从学者极多,促进了日本长崎“花鸟写生画派”的形成。日本艺术大师园山应举对他极为推重,称其作品為“舶来画第一”。

菊石图 纸本设色 124×40cm 清 蒋廷锡

除了上述院体花鸟名家之外,这一时期由于西方传教士画家供奉内廷,带来了西洋绘画中的明暗及透视法,并与中国传统绘画技法相互融合,形成了中西互参、中西合璧的独特画风,其中以郎世宁、艾启蒙、王致诚、贺清泰等最为著名。

清后期的冷落与“海派”的崛起

清代后期,尤其是第一次鸦片战争之后,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,时代的动荡也带来了绘画艺术的变化,一时间画道不兴,“花鸟”冷落。此时的恽派画法已经不复其盛,专门的花鸟名家也不多见。较为著名者有张熊,他擅长花鸟、草虫、蔬果,功力深厚,其画作雅俗共赏,从学者不少,时称“鸳湖派”。又有居巢、居廉,善用“撞粉”“撞水”之法,表現花鸟画生意盎然的效果,以其清新秀逸的画风驰誉岭南,时称“居派”,为后世“岭南画派”前身。

碧桃春鸟图纸本设色 29.2X21.6cm 清 邹一桂 台北故宫博物院藏

海西集卉册(局部)纸本设色 40.4×69.5cm清 余省 台北故宫博物院藏

松梅双鹤图绢本设色 191×98.3cm清 沈铨 故宫博物院藏

仙萼长春图册(局部) 绢本设色 清 郎世宁 台北故宫博物院藏

玫瑰双禽图绢本设色 清 任颐 美国大都会艺术博物馆藏

清代晚期,上海逐渐取代扬州而成为我国东南地区的商业文化中心。大量画家云集上海,据杨逸《海上墨林》记载,清末上海画家达500余人。对于这些画家来说,绘画不仅是笔墨清玩,也是谋生技艺,在继承文人画传统的同时,他们积极汲取了民间绘画中的有益元素和来自西方的文明成果,培育着新的审美观念,形成了在中国画坛举足轻重的“海上画派”。

“海上画派”近取“扬州画派”,远法宋人,并锐意改革、大胆创新,使花鸟画的冷落局面得以改观,其中以任颐和吴昌硕最有代表性。

任颐(1840—1895年),字伯年,山阴(今浙江绍兴)人。传说他少年时曾参加太平天国起义,中年后名重上海。他的花鸟画学陈淳、八大山人、华喦诸家而自有创新,他将文人画传统、写意手法及西洋画技法结合起来,将工笔与写意融为一体,勾勒与泼墨相互掺用,淡彩与重彩相互结合,画风清新而有韵致,形成雅俗共赏的艺术风格。吴昌硕曾评价其花鸟画册:“此册花朵,如风露中折来,百读不厌。”

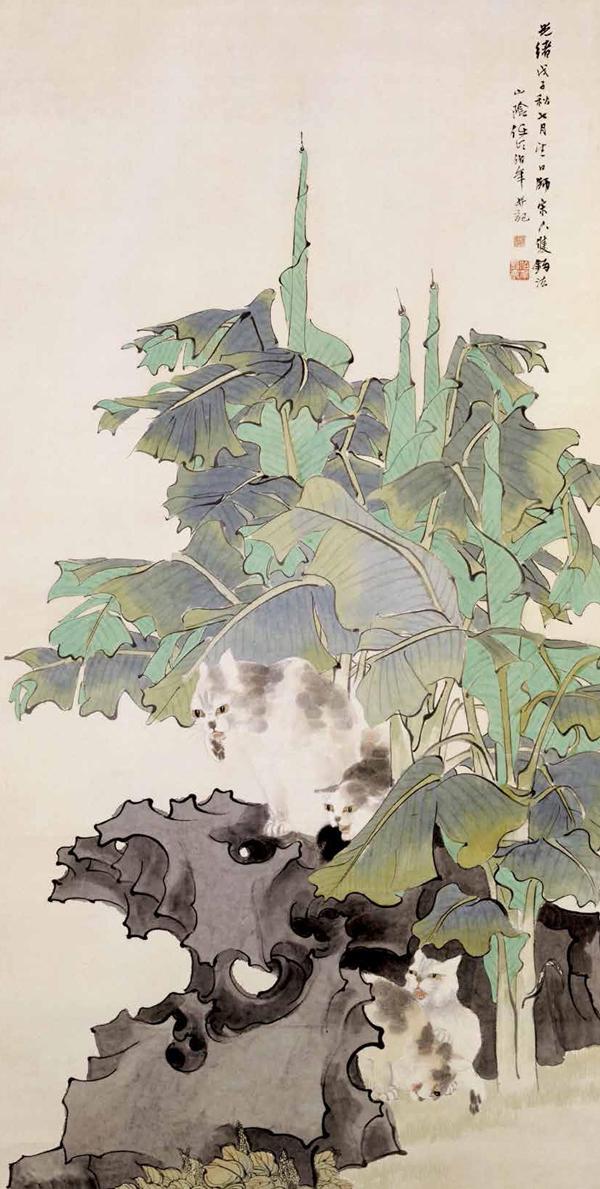

芭蕉狸猫图纸本设色 181.4×94.8cm 清 任颐 故宫博物院藏

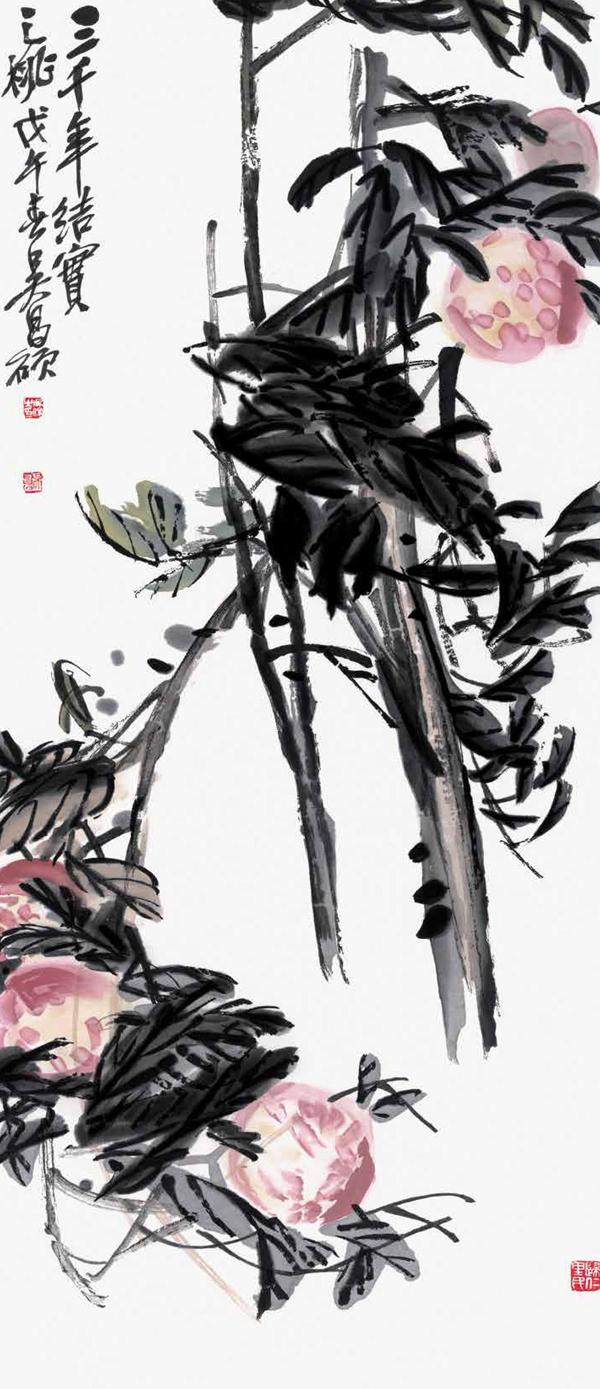

三千年结实图纸本墨笔 96×45cm 清 吴昌硕 中国美术馆藏

紫藤图纸本设色 163.4×47.3cm 清 吴昌硕 故宫博物院藏

吴昌硕(1844—1927年),吸取了沈周、陈淳、徐渭、朱耷、石涛以及“扬州八怪”的绘画精髓,又将他个人的金石、书法、篆刻等技法融入花鸟画中,形成雄健烂漫的风格,将文人画的形式美提升到了一个新的高度。吴昌硕是“海上画派”后期的代表性人物,特别是其大写意花鸟画,表现出具有强烈时代感的“自然之趣”,影响远播海外,对近现代及以后中国花鸟画的发展产生了深远影响。

在清代山水、人物、花鸟绘画中,以花鸟草虫实为最盛。清代花鸟不仅承继前代遗风,而且颇能自立新意,其流派之多、名家之众,较明代尤有过之。大约在雍正朝以前,花鸟画还多守古法,与山水画一样兴盛;乾隆朝及以后,清代花鸟画屡屡创新,其兴旺景象几乎压倒山水画。清代花鸟画不仅在当时声势夺人,对近现代花鸟画都有着深刻的影响。

富贵清高图 纸本设色 21.7×240cm 清 高凤翰 安徽省博物馆藏

雄鸡图纸本设色 124.6×59.8cm清 黄慎 中国历史博物馆藏

芦雁图纸本设色 128.7×49.1cm清 边寿民 故宫博物院藏

花卉册 纸本设色 22.9×31.cm 清 赵之谦 故宫博物院藏