中国煤矿井下地应力数据库及地应力分布规律

康红普,伊丙鼎,高富强,吕华文

(1.煤炭科学研究总院 开采研究分院,北京 100013; 2.天地科技股份有限公司 开采设计事业部,北京 100013; 3.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013)

地应力数据是煤矿开拓部署、巷道布置与支护设计、采煤方法与工艺选择、矿山压力与岩层控制及冲击地压等灾害防治的必备资料。为了获得比较准确、可靠的地应力数据,国内外发明了多种地应力测量方法与仪器[1-3]。其中,应力解除法与水压致裂法已广泛应用于煤矿井下地应力测量。空心包体应变计是最常用的应力解除仪器,而煤炭科学研究总院开采研究分院研发的小孔径水压致裂地应力测量装置在煤矿井下得到大面积应用,获得大量井下地应力实测数据[4-7]。

在实测数据的基础上,建立地应力数据库,分析地应力影响因素、矿区地应力分布规律,是地应力研究的有效途径。在国外,STEPHANSSON等根据瑞典、挪威和芬兰等国家积累的100多条地应力数据[8],研究了水平主应力与埋深的关系,得出了水平应力随埋深呈分段增加的特点,建立了芬诺斯坎迪亚地应力数据库[9]。早在1973年,ARJING、HERGET等建立了加拿大地应力数据库[10],为采矿设计和矿山稳定性评价提供了基础资料,而且数据库可以进行随时更新和补充。PAOLO等汇总了意大利地应力测量资料[11],并编制了意大利地应力地图。前苏联的戈佐夫斯基建基于地应力实测数据及地震震源机制分析,建立了全国地应力数据库,并绘制了构造应力场分布图。1975年,包含59个应力解除法地应力数据的第1张世界地应力地图发布。1992年,“世界应力地图项目”(The World Stress Map Project)完成[12],建立了世界地应力数据库,并一直维护和扩展至今。2008年发布的世界地应力数据库包含了全球范围内的21 750个数据[13]。根据数据库绘制了世界应力地图,直观反映了全球应力场总体和区域构造应力场分布特征[13]。

国内的相关科研院所根据不同行业的需求,也开发了各种类型的地应力数据库。景锋以大陆浅层地应力测量数据为基础,建立了中国大陆浅层地应力数据库,并研究了地应力场分布特征[14]。2006年,中国地震局地壳应力研究所建立了《中国大陆地壳应力环境基础数据库》[15]。该数据库包含了我国大陆及邻区6类主要地壳应力数据,数据可随时补充和更新,全社会共享。基于该数据库,绘制了中国现代构造应力场图,并对构造应力进行了分区,对研究我国现代构造应力分布特征与规律有重要作用。杨树新等对该数据库进行了补充,并分析了中国大陆与各活动地块、南北地震带地应力场分布特征[16]。

在煤矿井下,水压致裂法、应力解除法等地应力测量方法已经得到普遍应用,地应力数据也逐步应用于煤矿开采与岩层控制领域。但是,目前煤矿井下地应力数据还比较零散,大多是针对局部煤矿区域的测试与研究成果,缺乏全国范围的地应力数据库,及对全国煤矿井下地应力分布特征与规律的深入研究。为解决这一突出问题,笔者以煤炭科学研究总院开采研究分院近20 a来采用煤矿井下小孔径水压致裂地应力测量装置获得的地应力数据为核心,兼顾其他学者获得的应力解除法[17-25]、水压致裂法[26-27]地应力测量数据,收集应力解除数据406条,水压致裂数据951条,共计1 357条煤矿地应力数据。在此基础上建立“中国煤矿井下地应力数据库”,绘制分区煤矿地应力图和中国煤矿矿区地应力图。同时,采用理论分析和数理统计方法研究我国煤矿井下地应力分布规律和主要影响因素[28]。

1 煤矿井下地应力数据收集与处理

1.1 地应力数据来源

地应力数据库的数据来自2个方面:① 煤炭科学研究总院开采研究分院712个测点的水力压裂测量数据,所占比例为57.5%;② 从高校和科研院所研究生论文、地质力学测试报告、国内相关领域的重要期刊中收集的数据,包括煤矿井下应力解除地应力测量数据406条,地面钻孔水压致裂地应力测量数据171条。应力解除数据所占比例为29.9%,地面钻孔水压致裂数据所占比例为12.6%。

小孔径水压致裂数据来至山西潞安、晋城、阳泉、大同、西山、汾西、霍州等矿区,安徽淮南、山东新汶、河南平顶山和义马、甘肃华亭、宁夏宁煤、新疆哈密、内蒙平庄等矿区及鄂尔多斯、榆林地区的部分煤矿。获得的地应力数据中,除晋城寺河矿进行过2个点的三维地应力测量外,其余均为采用传统水压致裂方法的平面应力测量数据。数据按测点存储,包括测点位置、深度、钻孔深度、最大和最小水平主应力值、印模结果、岩性,部分数据也给出了测试段岩石的基本力学参数。

地面钻孔水压致裂数据来至于中国矿业大学、北京科技大学等高校和中国地质科学院、中国科学院等科研单位发表的地应力测试报告、学位论文、会议及期刊论文。水压致裂数据分测段存储,同一钻孔的每一测段数据包括测段深度、岩性、两个水平主应力值、印模结果等,部分数据也包括测试段岩石力学参数,如弹性模量和泊松比等。

应力解除数据中,302条数据来自中国矿业大学、北京科技大学、辽宁工程技术大学、山东科技大学等高校及中国科学院、中国地质科学院等科研机构的测试报告和论文;104条数据从研究生学位论文中获得。地应力测量地点主要集中在安徽淮南、山东兖州、江苏大屯、河南平顶山、河北开滦及山西大同矿区等。应力解除绝大多数为单钻孔全应力测量,测量仪器均为空心包体应变计。数据包含测点深度、钻孔倾角和方位、3个主应力值和倾角及方位值,部分测点有岩石弹性模量、泊松比和抗压强度等力学参数。

本文建立的煤矿井下地应力数据库中,包括60余个矿区的260余个煤矿的数据,覆盖了全国主要煤矿区。矿区地理纬度为26.55°N~49.25°N,地理经度为84.24°E~131.34°E。本文所搜集的煤矿地应力测点埋深最小为38.8 m,最大为1 283 m,包含了浅部、中深部、深部及超千米深井各个埋深的数据。

1.2 地应力数据处理

地应力数据库数据来自应力解除法和水压致裂法。这2种方法测量原理不同,获得的地应力数据有二维、三维2种。为了统一分析与比较,需进行转换。

传统的水压致裂法得到的是平面应力,采用垂直钻孔,可测出水平面内的两个水平主应力及最大水平主应力方向,垂直应力根据测点上覆岩层的重量估算。单钻孔空心包体应力解除全应力测量法可得到测点处三维应力的9个量:3个主应力值、方位和倾角。本文采用弹性力学中的应力转换公式,将三维应力数据转换为水平面和垂直面方向的应力,以便将2种数据一起进行统计分析。

在收集到的地应力数据中,并不是所有数据都是有效的,需对异常数据进行筛选和剔除。首先删除测点深度、主应力大小与方向不完整的数据。对于二维应力,直接采用测得的最大和最小水平主应力进行分析;对于三维应力,通过应力转换公式得到二维数据,并计算3个主应力的交角。设定交角偏差允许误差范围为+10°,剔除3个主应力交角在90°+10°范围外的数据。

部分地应力测点位于采煤工作面或巷道开挖引起的采动应力影响范围。本文主要研究煤矿井下原岩应力分布规律,因此需要删除受采动应力影响测点的数据。采用的方法是对地应力数据进行散点分布统计,标记离散性大的测点,分析判断测点是否受到采动影响。对于受到采动影响的地应力数据予以剔除,尽量减少离散性大的数据对于统计回归分析结果的影响。

2 中国煤矿井下地应力数据库的建立

2.1 数据库的建立

数据库基于Windows平台开发,采用关联数据库管理系统MySQL管理数据,这样可以将数据保存在不同的表中,提高了数据存储和读取的速度与灵活性,实现海量数据详细查询及筛选功能。地应力数据库采用Java语言在spring MVC+Mybatis框架下编程实现。数据库具有以下特点:

(1)界面友好,操作简单,可进行多种条件(矿区名、矿名、埋深和应力测量方法等)的单一或复合查询,并将所查询的地应力数据以地应力地图形式进行可视化输出。

(2)数据库以满足行业需求、实现社会资源共享为原则,所有数据均可免费、无条件下载。

(3)提供数据上传接口,鼓励上传新的煤矿地应力数据。上传数据经过数据库管理人员审核无误后,纳入到中国煤矿地应力数据库。此外,数据库开发管理部门煤炭科学研究总院开采研究分院会定期上传新获取的煤矿地应力数据。

2.2 地应力资料入库方式及地应力地图绘制

数据库系统展示及地应力地图绘制需要将不同的测量方法获取地应力资料进行统一的编辑、存储和展示。

地应力数据按3个表进行存储,字典表、矿区矿名表和地应力数据表。字典表存放地应力的采集方式,即应力解除法或水压致裂法。矿区矿名表存放地应力测点位置信息,包括矿区名、矿名、矿区中心或测点的经纬度。地应力数据表存储地应力信息,包括矿区名关联ID、矿名关联ID、测点位置、埋深、钻孔深度、测点岩性、采集方式关联ID、地应力类型(即正断型、走滑断层和逆断层以及不确定类型)。地应力数据在地应力地图的展示方式根据测量方法不同分别处理。

(1)水压致裂地应力数据。将对应参数信息(矿名、埋深、测点位置、最大和最小水平主应力、垂直应力等)导入地图,根据最大水平主应力的大小和方向在地图上采用中部设置实体三角符号的矢量箭头线段来标识,线段的长度与最大水平主应力值相关,箭头矢量方向为最大水平主应力方向,不同地应力类型采用不同的线段颜色进行区分,红色为正断层应力状态,亮绿色为滑移断层应力状态,蓝色为逆断层应力状态,黑色为应力类型不确定状态。

(2)应力解除地应力数据。在导入地图前,先判断一组数据中3个主应力是否有倾角大于60°的,若无,则对3个主应力值大小进行排序,选择最大值并根据其值和倾向角在地图上采用中部设置空心圆符号的矢量箭头线段来标识,线段的长度与最大主应力值相关,箭头矢量方向为最大主应力倾向方向;如果有倾角大于60°的主应力,将该主应力作为垂直应力,将其余两个主应力中的大值作为显示数据在地应力地图上标识。与水压致裂地应力数据展示方式相同,不同的应力类型采用不同的颜色来区分。

地应力地图是数据库可视化性能的体现,为了地应力地图显示的美观性和直观性,对地应力数据进行了如下处理:

(1)矿名坐标的离散化。很多地应力数据的测点具体的经纬度信息缺失,只能根据矿区或者具体测试煤矿的位置在地图上显示,但是由于地图分辨率的限制,只能显示到乡镇一级,有些煤矿测点多达20组,全部显示在一个经纬度上会使得地应力在地图上显示混乱,直观性差。为了解决这个问题,将部分煤矿的经纬度进行合理离散化,使大量的地应力测点均匀的散落在一定范围内。

(2)地应力线段长度的优化。我国煤矿矿区地应力数据测点埋深分布广,从近地表到地下1 400 m,最大主地应力值差别很大。如果线段长度和最大主应力值成正比,线段长度离散性特别大,影响地图显示效果。为了解决这个问题,将线段的长度与最大主应力值直接的关系进行了算法优化,在保证与地应力值成一定的函数关系的基础上,线段长度在一定范围内变化,不至于线段太长或太短影响地应力地图的美观。

(3)地图的绘制及展示:地应力数据库的访问以网页的形式进行,数据的查询、地应力地图的绘制和展示、数据的上传和下载都在网页上进行,具有方便快捷、性能优越的特点。

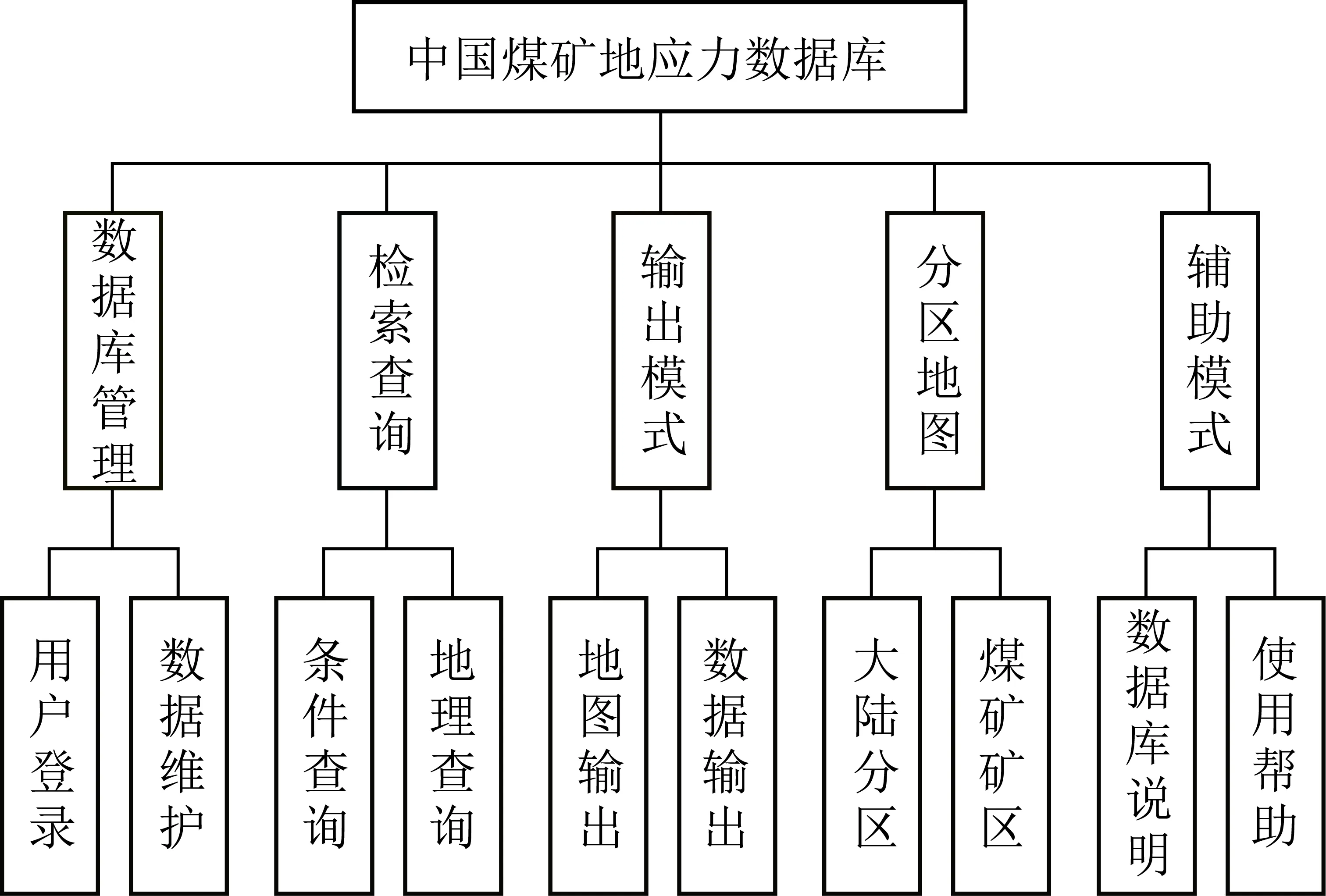

2.3 数据库框架及地应力地图

“中国煤矿地应力数据库”为我国煤炭行业提供了一个开源的公共服务平台,实现了煤矿地应力数据的多种条件查询、展示、分析、下载及上传。数据库系统框架包括5个部分:管理模块、检索查询模块、输出模块、煤矿分区地图模块及系统辅助模块,如图1所示。根据数据库绘制的煤矿井下地应力分布如图2所示。

图1 煤矿井下地应力数据库系统的框架Fig.1 Framework of database system for in-situ stresses in underground coal mines

3 煤矿井下地应力分布规律

3.1 地应力值随埋深的变化规律

3.1.1 垂直应力随埋深的变化规律

传统水压致裂平面测量的垂直应力由测点上覆岩层重量估算,在此不做分析。笔者选取226组三维应力解除数据,并采用应力转化公式将三维应力转换成水平、垂直方向的应力值,在此基础上对垂直应力进行统计分析。考虑到地形地貌对浅部测点应力影响较大,埋深小于100 m的测点不予考虑。垂直应力与埋深关系的分布如图3所示。可见,垂直应力有一定的离散性,但总体随埋深增加而不断增大。对数据进行线性回归,得到煤矿井下垂直应力随埋深变化的回归公式(相关系数R2=0.82):

σV=0.024 5H(1)

式中,H为埋深,m;σV为垂直应力,MPa。

图2 中国煤矿矿区地应力地图Fig.2 Stress map of coal mining area in China

图3 煤矿井下垂直应力随埋深的变化规律Fig.3 Distribution of vertical stress with depth in underground coal mine

上覆岩石容重大多在0.025~0.033 MN/m3范围内,平均容重为0.027 MN/m3。式(1)中的垂直应力系数相比平均容重较小,可能与煤矿覆盖层不仅有岩层而且有松散层有关。

3.1.2 水平应力随埋深的变化规律

最大、最小水平主应力随埋深的变化规律如图4所示。对应力数据进行线性回归,得出最大、最小水平主应力随埋深变化的回归公式:

(2)

式中,σH,σh分别为最大、最小水平主应力,MPa。

图4 煤矿井下地应力随埋深的变化规律Fig.4 Distribution of in-situ stress with depth in underground coal mine

从图4可看出,最大、最小水平主应力离散性很大,明显大于垂直应力的离散性,但总体上有随测点埋深增加而增大的趋势。

从线性回归公式(2)可看出,2个表达式中均有一个系数和一个常数项。系数表示水平应力随埋深变化的程度,常数项表明在地壳浅部仍存在比较大的水平应力。最大、最小水平应力回归系数分别为0.021 5,0.011 3,两者均小于垂直应力的系数0.024 5,说明总体上水平应力随埋深增加的速度没有垂直应力大。随着埋深增大,σH,σh和σV的大小关系将发生改变,图4中回归直线的交点即为主应力转换点。在浅部(埋深<150 m),地应力类型为σH>σh>σV,为逆断型应力状态;在千米深井,地应力类型为σV>σH>σh,为正断型应力状态;介于两者之间的地应力类型为σH>σV>σh,为走滑型应力状态。总体上,我国煤矿井下1 000 m 深度以浅,地应力状态以水平应力为主;埋深在1 000 m以下,地应力状态转变为以垂直应力为主。

3.1.3 水平应力与垂直应力比值随埋深变化规律

水平、垂直应力比值有多种形式,包括侧压系数,即最大水平主应力与垂直应力的比值,最小水平主应力与垂直应力的比值;两个水平主应力的平均值与垂直应力的比值;两个水平主应力之差与垂直应力的比值。这些比值能从不同角度反映井下地应力状态及分布特征。

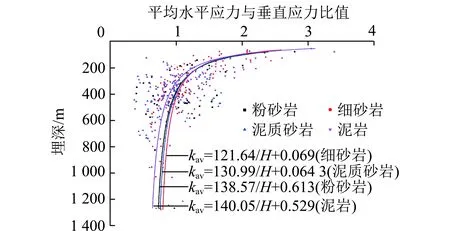

图5为2个水平主应力平均值与垂直应力的比值与埋深关系的散点图,及通过回归分析得到的拟合曲线。对最大、最小、平均水平主应力与垂直应力比值的回归公式为

(3)

式中,KH,Kav,Kh分别为最大、平均、最小水平主应力与垂直应力的比值。

图5 水平应力与垂直应力比值随埋深的变化Fig.5 Ratio of horizontal stresses to vertical stresses vs depth

从图5、式(3)可看出,KH,Kav,Kh与埋深的关系曲线,曲率不断变大,常数项逐渐变小。曲率越小,曲线越靠近坐标轴。3个比值在浅部分布范围越广,离散性越大。随着埋深增加,离散性变小,比值趋于稳定。

与Hoek-Brown世界范围内[29]和中国大陆[30]Kav变化曲线相比,煤矿Kav曲线变化趋势没有明显差别。在浅部Kav分布十分离散,而且埋深越浅,比值越大,最大值达4.2。这主要是因为埋深越浅,地形地貌、地表剥蚀等因素对井下地应力的影响越大。导致水平应力在浅部大于垂直应力,而且数据离散。随着走向深部,Kav的变化范围越来越小,并逐渐趋向于定值。KH,Kh与埋深的关系见表1。

KH主要集中在0.46~5.00,0.5~2.0的接近90%,KH>1的测点达80%,表明绝大部分情况下最大水平主应力大于垂直应力。浅部KH数值大且离散性高;随着向深部发展,KH值离散性变小,数值趋于收敛。埋深增加到1 000 m时,KH为0.97,最大水平主应力与垂直应力达到很接近的程度。

表1KH与Kh与埋深的关系

Table1RelationofKHandKhwithdepth

分布范围KH(测点数/比例)Kh(测点数/比例)备注<1231/20.3%857/75.3%1~2779/68.4%276/24.3%2~3117/10.3%4/0.3%3~49/0.8%1/0.1%Kh最大值为3.1>42/0.2%KH最大值为5

Kh中的90%集中在0.3~1.5,Kh<1的测点接近80%,表明绝大部分情况下最小水平主应力小于垂直应力。与KH的分布相比规律基本一致,浅部Kh离散性大、数值大,深部离散范围小、数值小。但与KH比较,无论离散范围和数值均较小。当埋深为1 000 m时,Kh为0.5。当埋深较浅时,最小水平主应力大于垂直应力。随着向深部发展,最小水平主应力逐渐低于垂直应力,且差值越来越大。

3.1.4 最大与最小主应力差同垂直应力比值随埋深的变化

最大与最小主应力差决定了岩体中剪应力的大小,主应力差与垂直应力比值同埋深的关系如图6所示。

图6 最大与最小主应力差与垂直应力比值随埋深的变化Fig.6 Ratio of difference between maximum and minimum principal stresses to vertical principal stress vs depth

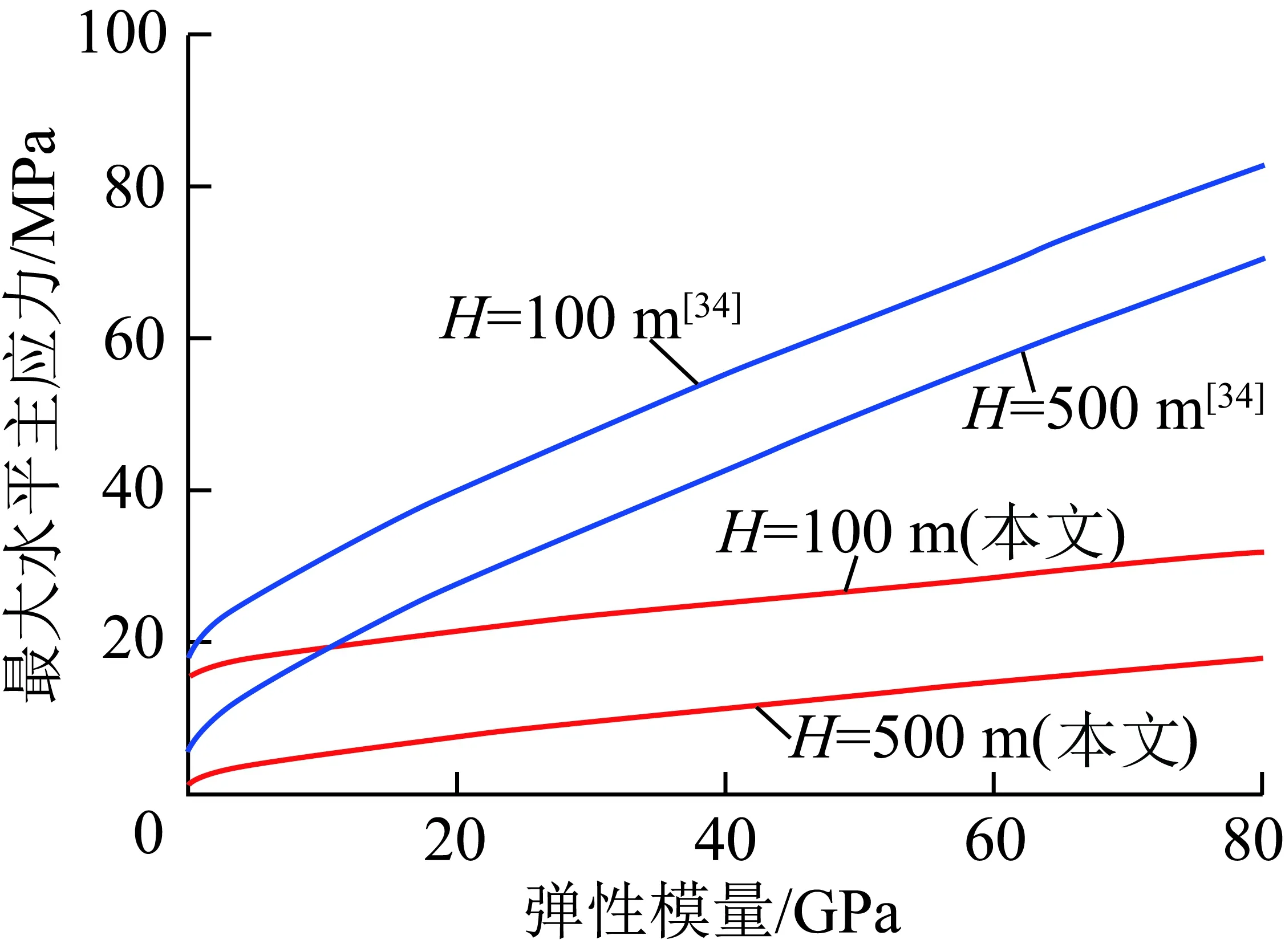

剪切破坏是岩体破坏的一种常见形式。最大与最小主应力差同垂直应力比值KH-h越大,岩体剪应力越高,破坏的可能性越大。所有测点中,KH-h最大值为4.31;最小值为0.04。KH-h<0.5有274个测点,占测点总数的24%;0.5 3.1.5 最大剪应力与埋深的关系 最大剪应力为最大和最小主应力之差的1/2,其与埋深的关系如图7所示,数据回归得到最大剪应力与埋深关系的表达式为 (4) 从图7可看出,最大剪应力总体上随着埋深增加而不断增大,但存在明显的离散性,且随着埋深增加,离散性有逐渐变大的趋势。出现这种现象的原因可能是深部矿井地应力测试点较少,数据量不大,以及深部矿井的测点主要集中在不多的几个矿区,而这些矿区受地质构造的影响比较大。 煤岩体是地应力的载体,岩性及力学性质与其承受的地应力密切相关[31]。泥岩、粉砂岩、砂岩及石灰岩是煤层顶、底板中常见的岩石类型。为此,选择典型的煤层顶板岩层地应力数据,分析不同岩性对地应力的影响。在统计的1 357条实测地应力数据中,选 图7 剪应力与埋深的关系Fig.7 Relation between shear stresses and depth 取42组粉砂岩、136组细砂岩、99组泥质砂岩和90组泥岩地应力数据,绘制4组岩性的KH,Kh,Kτ(最大剪应力与垂直应力的比值),Kav与埋深关系的散点图,并进行线性回归,如图8~10所示。回归公式见表2。 图8 不同岩性最大和最小水平主应力随埋深变化规律Fig.8 Variation law of the maximum and minimum horizontal principal stresses with the depth of four groups 对于KH,Kh,埋深H的系数按泥岩、泥质砂岩细砂岩、粉砂岩依次增大,且变化梯度逐渐变大;常数项呈减小趋势。数据的离散性较大,主要原因是地应力测点以中、浅部矿井居多,特别是接近地表的测点数据离散性更大。但整体的趋势与煤层顶板4类岩性的抗压强度(一般细砂岩、粉砂岩的强度较高,而泥质砂岩和泥岩的强度较低)有较好的对应性。 4种岩性Kav与埋深关系曲线的曲率大小为:细砂岩>泥质砂岩>粉砂岩>泥岩,常数项也按此排序逐渐减小。在接近地表时,Kav大小为:细砂岩>泥质砂岩>粉砂岩>泥岩;随着向深部发展,4种岩性的比值发生了转变。当埋深达到一定值时,比值趋于定值。 最大水平剪应力总体上随埋深增加而不断增大。接近地表的浅部测点剪应力大小依次为:泥岩>泥质砂岩>细砂岩>粉砂岩;随着向深部发展,4种岩性剪应力变化幅度不同,剪应力增加量依次为:粉砂岩>细砂岩>泥质砂岩>泥岩,剪应力增加最快的是粉砂岩,而泥岩增加最慢。当H>500 m后,剪应力大小顺 图9 不同岩性平均水平主应力与垂直应力比值随埋深变化Fig.9 Ratio of horizontal stresses to vertical stresses vs depth for various lithology 图10 不同岩性剪应力随埋深的变化Fig.10 Shear stresses vs depth for various lithology 序变为:粉砂岩>细砂岩>泥质砂岩>泥岩。 弹性模量体现岩层的刚度,是影响岩层地应力的重要参数。已有的研究成果得出:岩石强度和刚度不同,会导致岩层中地应力分布存在很大差别,同时在岩层交界面处会产生应力突变。一般情况下,岩层弹性模量越高,越容易积累能量,岩层中的水平应力越高。而对于松软破碎岩层,其弹性模量小、积聚的能量低,因此承受的水平应力也较小。 在数据库中,部分测点包含弹性模量、泊松比数据,将离散性大的测点数据剔除,共收集77组数据,几乎全部来自应力解除法,测点最浅为106 m,最深为1 040 m。采用多元线性回归方法研究最大、最小水平主应力及垂直应力与测点埋深、岩石弹性模量的关系,并分析剪应力和最大主应力差的变化规律。 3.3.1 最大、最小水平主应力和垂直应力与埋深和弹性模量的关系 采用3种多元回归模型建立地应力与埋深和弹性模量的关系,见表3,其中,a,b,c,d为待定的回归系数。 表2不同岩性地应力回归公式 岩性σH,σhKavτ粉砂岩σH=0.027H+1.734σh=0.014H+1.277Kav=138.57/H+0.613τ=0.007H+0.229细砂岩σH=0.022 01H+3.78σh=0.011 24H+2.256Kav=121.64/H+0.69τ=0.005H+0.762泥质砂岩σH=0.019 77H+4.532σh=0.010 27H+2.687Kav=130.99/H+0.643τ=0.005H+0.923泥岩σH=0.016 7H+4.18σh=0.009H+2.374Kav=140.05/H+0.529τ=0.004H+0.991 表3地应力多元回归公式 序号多元回归模型煤矿井下地应力回归公式1σ=a+bH+cE+dEσH=-2.320+0.035H-0.050E+0.956Eσh=-0.937+0.018H-0.028E+0.395EσV=1.207+0.023H-0.014E-0.362E2σH=aHμ1-μ+bE+cσH=0.009Hμ1-μ+0.779E-3.9983σ=a+bH+cEσH=0.002+0.015E+0.037Hσh=0.024-0.001E+0.019HσV=0.327-0.011E+0.023H 对于模型1,最大水平主应力的拟合相关系数最高,接近0.8;垂直应力次之,为0.7;最小水平主应力相关系数仅为0.55。可见,最大水平主应力与岩石弹性模量、埋深之间的正相关关系更明显。与文献[32]统计的大陆地壳应力相比较,发现公式中两个水平主应力、垂直应力与埋深均呈现较好的统计关系,测点埋深对主应力的影响系数大体一致;弹性模量对3个主应力的影响无一致规律,影响系数也有明显区别。图11为2组公式统计的最大水平主应力与弹性模量的关系。可见,在相同埋深条件下,煤矿井下最大水平主应力随弹性模量增加的增大速度明显小于大陆地壳最大水平主应力的增大速度。 图11 最大水平主应力与弹性模量的关系Fig.11 Maximum horizontal principal stresses with elastic modulus 对于模型2,最大水平主应力的拟合相关系数比较低,仅为0.5,表明最大水平主应力与弹性模量、埋深及泊松比之间的统计规律不明显。也说明了一种趋势,即影响因素考虑越多,统计公式的相关性越低。然而,影响因素考虑越多,越能够比较全面分析地应力分布规律。应根据具体条件对两者进行权衡。 对于模型3,最大水平主应力与弹性模量和埋深的回归相关系数最大,达0.8左右。最大水平主应力随弹性模量增加而不断增大。弹性模量的影响系数与埋深相比仅为后者的41%。回归公式中常数项很小。最小水平主应力与弹性模量和埋深的回归相关系数较小,仅为0.56。最小水平主应力与弹性模量呈负相关关系,随弹性模量的增加而不断减小。但是与埋深相比,最小水平主应力受弹性模量的影响远小于埋深。随着埋深增加,最大、最小水平主应力受弹性模量的影响逐渐降低。垂直应力的回归公式中,弹性模量、埋深的相关系数为0.7左右。垂直应力与弹性模量呈负相关关系,随着弹性模量的增加而逐渐变小。弹性模量的影响系数仅为埋深的1/2以下。垂直应力与埋深的相关性明显大于弹性模量。 通过上述3个多元线性回归数学模型的比较,可以看出模型1,3回归结果比较一致,但模型3比较简单,一般可采用模型3分析弹性模量和埋深对地应力,特别是最大水平主应力的影响。 地应力差包括水平主应力差(σH-σh)和主应力差(σ1-σ3)。考虑到埋深和弹性模量是两个主要影响因素,采用表2中的模型3,对77组地应力数据进行多元线性回归,回归结果如下式: (5) 从式(5)可看出,主应力差、两个水平主应力差与埋深、弹性模量的回归系数比较接近。埋深和弹性模量增加,两者也相应增加,呈正相关关系。两者的埋深影响系数相同,主应力差的弹性模量影响系数偏大。弹性模量对水平主应力的影响超过埋深的影响。主应力差的常数项为正数,水平主应力差的常数项为负数,且量值仅为前者的8%。表明主应力差随埋深和弹性模量变化的范围更加广泛。总之,埋深和弹性模量是两个影响主应力差的主要因素。随着向深部发展,主应力差的变化越来越不明显,弹性模量对主应力差的影响程度逐渐减弱。 (1)收集了我国煤矿1 357条地应力数据,建立了“中国煤矿井下地应力数据库”,具有界面友好,操作简单,查询快速方便的特点。同时,绘制了中国煤矿矿区地应力分布图,对全国煤矿井下地应力分布特征有了初步的了解。 (2)埋深是影响煤矿井下地应力的重要因素。垂直应力总体上随埋深增加不断增大,但数据存在一定的离散性。与国内外其它地应力统计数据相比,煤矿井下垂直应力的埋深系数较小。随着向深部发展,最大、最小水平主应力呈增大趋势,但测点数据的离散性更加显著,且其随埋深增加的速度比垂直应力小。 (3)在浅部(埋深<150 m),地应力类型主要为逆断型应力状态(σH>σh>σV);在千米深井,地应力类型主要为正断型应力状态(σV>σH>σh);介于两者之间的地应力类型主要为走滑型应力状态(σH>σV>σh)。 (4)两个水平主应力及其差值、平均水平主应力与垂直应力的比值,能够比较全面地反映地应力场分布特征。这些比值的分布规律为:浅部矿井比值分布范围广,离散性大;随着向深部发展,比值的离散范围逐渐变窄,并有趋于一固定值的趋势。 (5)岩性及力学性质与其承受的地应力密切相关。粉砂岩、细砂岩、泥质砂岩和泥岩4类岩性地应力数据统计结果表明,最大、最小水平主应力回归公式中的埋深系数依次逐渐变小,这与4类岩性的抗压强度有较好的对应性。总体上,岩石强度越高,承受的水平应力越大。 (6)岩石弹性模量是影响地应力分布的另一个重要参数,且有时其对水平应力的影响超过埋深。一般来说,岩层弹性模量越高,越容易积累能量,水平应力越高;弹性模量较小的松软破碎岩层,积累的能量低,水平应力小。3.2 岩性对地应力分布的影响

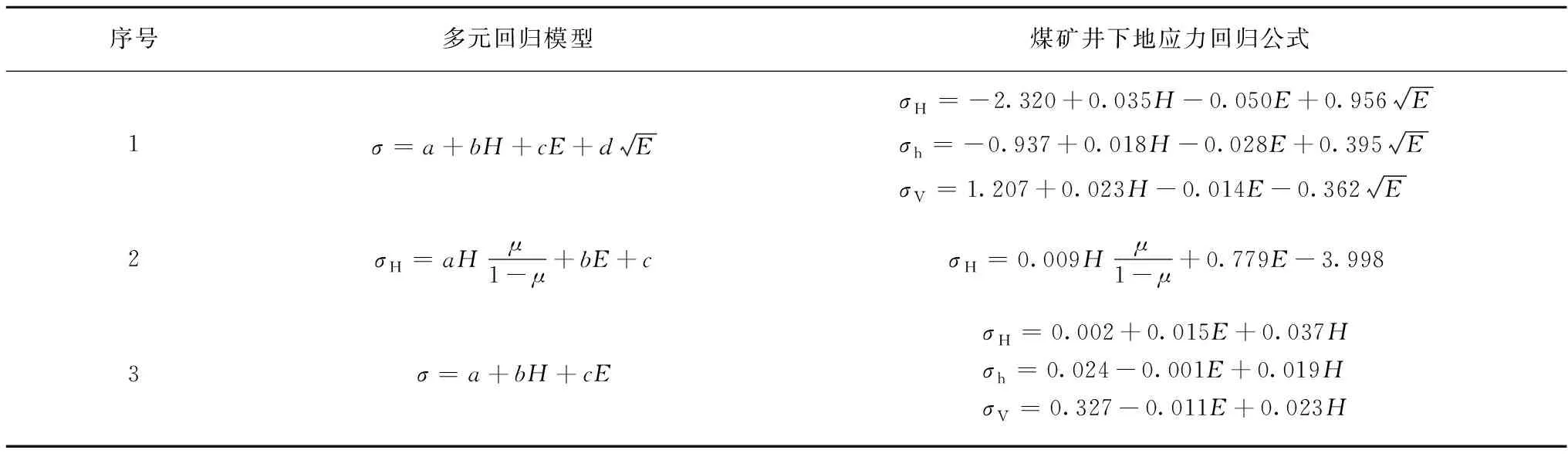

3.3 岩石弹性模量对地应力分布的影响

Table2Regressionequationsofin-situstressesforvariouslithology

Table3Multipleregressionequationsofin-situstresses

3.3.2 地应力差与埋深和弹性模量统计规律

4 结 论

——以淮南矿区为例