结构充填开采基础理论与地下空间利用构想

冯国瑞,杜献杰,郭育霞,戚庭野,王泽华,李庆东,李化运,康立勋

(1.太原理工大学 矿业工程学院,山西 太原 030024; 2.山西省绿色采矿工程技术研究中心,山西 太原 030024)

长期以来,煤炭作为我国的主体能源,为国家经济建设与社会发展作出了不可磨灭的贡献。但同时煤炭开采引起的环境问题日益凸显[1]。我国普遍采用垮落法开采,造成上覆岩层大范围变形与垮落,地表沉陷与建(构)筑物失稳破坏、地下水系失衡破坏、采空区瓦斯不规则积聚、残留煤炭自燃等环境与安全问题[2-4];开采产生的煤矸石等煤矿固体废弃物的地面堆积也很大程度的造成了土地占用与环境污染[5]。充填开采作为目前提倡的绿色开采的重要发展方向无疑可以避免以上问题。另一方面许多矿区资源日益枯竭却存着大量“三下”压煤等各类遗留煤炭资源[6]。传统开采“三下”压煤和控制地表沉陷的方法有部分开采和充填开采,或是两者的结合[7]。房式开采、条带开采、柱式开采等传统的部分开采方法均需留设大量的煤柱,煤炭采出率低,造成资源的大量浪费。而充填开采因其具有采出率高和保护生态环境等优势,逐渐成为开采遗留煤炭资源和控制地表沉陷的主要手段[8]。可见从长远角度考虑,充填开采有与生俱来的优势。但目前充填开采并没有被广泛采用,究其本质原因还是受限于造价,引起造价高的主要原因是充填材料需要的体量过大、自然强度指标要求过高。为切实解决这两个问题,笔者提出结构充填开采并进行相应的研究。

1 煤矿充填开采发展面临的挑战

进入21世纪以后,在钱鸣高院士“绿色开采”思想的指导下,诸多学者与企业技术骨干通过研究(似)膏体材料[9-10]、矸石胶结材料[11]、(超)高水材料[12]等多种新型充填材料,研发全部充填、条带充填[13]、巷式充填[14]、点柱式充填[15]、采空区注浆充填[16]和墩柱充填[17]等多种新型充填技术与装备,并在我国多个矿区有所应用,对控制岩层移动和地表沉陷也有一定效果,提高了煤炭资源采出率。但真正要实现充填开采在煤矿开采领域的推广和进一步发展,仍然面临着严峻的现实挑战:

(1)煤矿固废比例低,充填成本逐渐增高。煤矿现有充填开采方式大多需要大量的充填材料,而煤矿自身产生的固体废弃物比例较小,煤矸石产生量仅为煤炭开采量的15%~20%,电厂粉煤灰产生量仅为煤炭燃烧量的20%~30%,总体充填潜力不足50%[18]。随着充填开采的广泛推广应用,可利用的煤矿固体废弃物不断减少,已经远远不能满足大体积充填的需求,导致充填成本增加。因此,如何实现煤矿固废产充平衡、解决充填成本逐渐增高的问题,成为充填开采在煤矿进一步推广的重中之重。

(2)材料与工艺利弊明显,充填效率相对低下。现有充填开采可选择材料与工艺已有很多,但受充填模板易变形、散体材料密实度低、胶结材料泌水率高、充填体早期和长期强度小以及收缩裂化等影响,经常出现充填体形态不规则、接顶效果差、早期顶板下沉量大、后期充填体压缩量大等现象,使充填开采的顶板岩层控制效果不佳。同时,受充填工艺机械化程度低的限制,充填工作效率相对落后于采煤工作效率,充填工作与开采工作交替进行、相互影响,降低了矿井生产效率和产量[19]。因此,如何优化材料性能和充填工艺、提高充填效率成为充填开采面临的技术难题。

(3)缺乏采前规划,地下空间资源被大量浪费。随着煤炭资源日趋减少和关停矿井的日益增多,煤矿地下空间的合理利用开始被提上日程。现有煤矿地下空间存在着很多废弃井巷、硐室、非充分采动采空区等可利用地下空间,约占煤矿开采空间的10%~30%,少有的利用也只是煤矿关停后的被动利用[20]。占比煤矿地下空间70%以上的采空区被覆岩垮落与人工充填材料所占据,往往被封闭且无法利用,导致大量煤矿地下空间被浪费。因此,如何在煤矿设计初期就为后期地下空间利用预留建设空间,将地下空间的被动利用变为主动开发,实现煤矿地下空间再利用是充填开采的发展方向。

2 结构充填开采基础理论

2.1 结构充填开采的概念

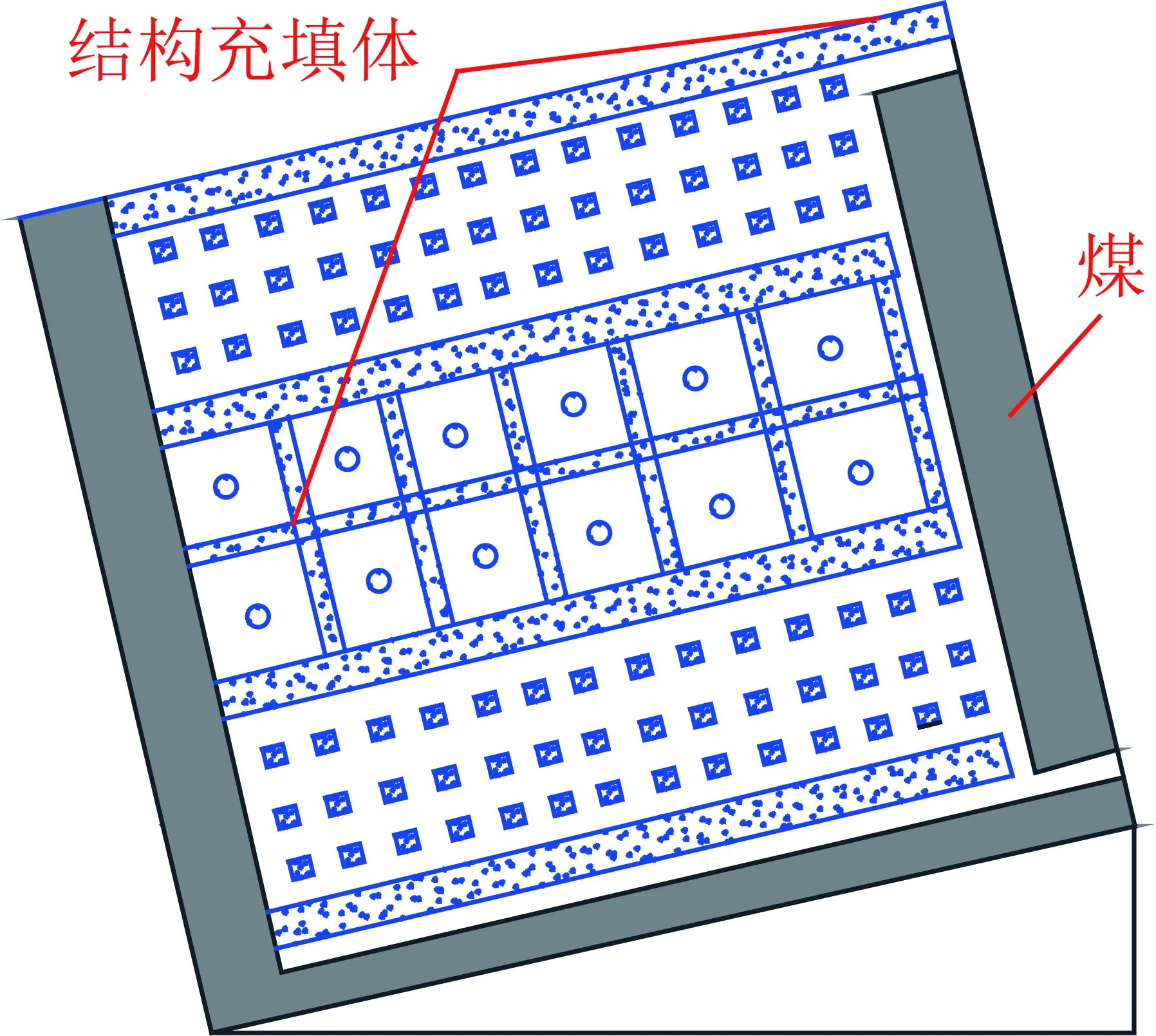

结构充填开采(Constructional Backfill Mining,CBM)是为控制地表沉陷,减小环境污染,减少充填材料用量,降低充填成本,根据煤层分布及其围岩特点,通过采前规划和固废资源化,在采空区关键位置针对性的布置柱(墩)状、条带(墙)状或十字形、箱形等结构充填体,随采随充形成“充填体-直接顶”复合承载结构,有效控制上覆岩层移动变形,同时在煤矿采空区构建出大量长期稳定的地下空间,并根据需求将其加以利用的充填开采方法,简单的讲就是通过因地制宜的“固废充填材料”、科学分析的“结构充填体”、方便快捷的“结构充填工艺及装备”,能适应“构造应力和采动应力”并能最大化的“构建出可利用的地下空间”的绿色开采方法。如图1所示。

结构充填开采方案设计借助于先进的地质构造探测技术与地应力测量技术,获得矿区岩层分布特征、地质构造类型与范围、地应力分布规律等,实现矿区地球物理信息透明化[21];根据煤层分布及其围岩特点,通过理论分析与模拟实验的方法,研究其围岩应力与位移变化规律,确定结构充填关键位置;针对关键位置充填体的力学性能与形态尺寸等参数、直接顶控制方式等进行合理的采前规划设计,形成“充填体-直接顶”复合承载结构,控制上覆岩层移动和地表沉陷,并形成稳定的地下空间。

结构充填开采是一种充填率低、结构稳定性强、充填效果好的充填开采,其技术理论框架如图2所示。结构充填的关键在于形成稳定的“充填体-直接顶”复合承载结构。充分发挥直接顶的自承能力,使其与充填体和上位关键层协同控制岩层移动变形与地表沉陷,并形成大量稳定可利用的煤矿地下空间。同时,合理利用矿区内固体废弃物,实现煤矿开采的绿色可持续发展。

2.2 结构充填开采关键位置确定

结构充填“充填体-直接顶”复合承载结构主要承受两方面的载荷:地质构造引起的构造应力、开采与充填活动引起的采动应力,如图3所示。结合矿山压力控制与地下空间建筑结构设计的需要[22-26],确定结构充填开采的设计原则。

(1)直接顶不发生破断,即

(1)

(2)直接顶变形量在结构允许范围内,即

(2)

(3)充填体抗压强度足够大,即

(3)

(4)充填体能长期稳定承载,即

(4)

式中,[Δh1]为直接顶的允许下沉量;q为直接顶所受载荷;b和h分别为充填体的宽度和高度;σ为充填体承受的垂直应力;RT,D和h1分别为直接顶岩层的抗拉强度、挠曲刚度和厚度;[σ]为充填体标准抗压强度设计值;a,c为空顶区短边间距和空顶区长边间距;k为顶板安全系数;γ0,E和ξ0为充填体的重要性系数、弹性模量和弹性特征系数;A为充填体承载面积;e为荷载偏压量。

将决定结构充填承载结构整体稳定性和控制效果的位置称为关键位置,而控制关键位置的变形与破坏是结构充填开采的核心问题。根据结构充填开采的设计原则,确定结构充填关键位置应包括:特殊地质构造区、围岩应力集中区、直接顶最大受力处、直接顶最大变形处和充填体自身薄弱点等。

2.3 结构充填的目标

结构充填开采在控制岩层移动变形与地表沉陷、提高煤炭资源采出率的同时,可以实现以下目标:

(1)高效利用矿区固废资源,降低充填成本。结构充填通过高效利用矿区煤矸石和其他固体废弃物,如矿区建筑垃圾、电厂粉煤灰、农作物秸秆、风积沙等,拓宽充填原材料来源,降低充填成本,提高充填材料的工作性能和力学性能,在矿区实现固废资源化与绿色可持续发展。

(2)改进充填材料与工艺,提高充填效率。结构充填采用具有早强、膨胀等性能的充填材料和必要的顶板控制技术手段,提高充填体有效接顶率,减小充填前期顶底板移近量,形成“充填体-直接顶”复合承载结构,在液压支架与充填体之间的直接顶下方形成了稳定的空间,提高充填开采顶板岩层控制效果,为下一道充填工序的进行提供足够的安全作业空间;通过新型机械化充填装备,实现充填工序与采煤工序在空间和时间上分离,实现充填工序和采煤工序协同推进互不影响;通过提高充填体承载能力,降低采空区充填率,减小充填体后期压缩量,有效减小充填工作量,提高充填开采效率。

(3)合理进行采充规划,实现对地下开采空间的再利用。在采空区关键位置针对性的布置不同形态的结构充填体,形成稳定的“充填体-直接顶”复合承载结构,发挥直接顶的自承载能力,可将充填率降低到50%甚至25%以下,在采空区形成大量的稳定地下空间(图4)。尤其在煤层厚度较大时,开采形成的煤矿地下空间会更加可观。根据矿区需求,通过合理的采充规划,可以实现对地下开采空间的主动利用。如对采空区间进行标准化建设后用来作为地下博物馆、地下实验室、地下水库、地下国防设施、地下物资存储仓库、地下生活娱乐文化中心等。

图4 结构充填形成的地下空间Fig.4 Underground space formed by constructional backfill

3 结构充填开采关键技术

为达到固废资源化和地下空间再利用的目的,结构充填开采应解决的关键技术问题包括:开发新型固废充填材料、构建“充填体-直接顶”复合承载结构以及研发井下一体化结构充填系统。

3.1 新型固废充填材料的开发

现有煤矿充填开采多是基于等效替换煤体的思想而发展起来的,所要求充填材料的强度不高,一般低于3 MPa[25,27];特殊条件下的充填体强度一般也低于6 MPa[18]。但结构充填意在构建一个稳定的 “充填体-直接顶”复合承载结构,实现地下空间再利用。因此,结构充填对材料强度的要求较高,达到10 MPa甚至20 MPa以上。从等效替换充填到结构充填,充填理念的转变,使得高强度的充填材料成为结构充填开采的基础保障。

目前煤矿所用的充填材料基本分为4类:矸石固体充填材料、矸石胶结充填材料、(超)高水充填材料、(似)膏体充填材料。在固废资源化和地下空间再利用的需求下,综合分析以上4种材料在强度、成本、机械化、环保等方面的优缺点[28-31],选择在煤矸石-粉煤灰膏体充填材料的基础上,通过优化煤矸石骨料形态与颗粒级配、研发新型低成本胶凝材料、开发新型外加剂、发展多种替代原材料等手段,进一步开发新型固废充填材料。

(1)优化煤矸石骨料形态与颗粒级配。结构充填材料以煤矸石为主要骨料,对煤矸石进行机械破碎后加以利用,其骨料形态和颗粒级配对充填材料的拌和性能、流动性能、强度性能、耐久性能等有着显著影响,合理的骨料形态和优良的颗粒级配应满足材料强度、搅拌系统、泵送系统、浇筑系统等各方面的要求[32]。通过测定煤矸石的物化特性,研究煤矸石骨料对充填材料工作性能、力学性能等的影响,优化煤矸石骨料形态,确定煤矸石的最佳粒径与最优级配[33-34]。

(2)研发新型低成本胶凝材料。水泥是膏体充填材料的常用胶凝材料,因其价格相对较高,大量使用会导致充填成本增加。为降低充填材料成本,需研发新型低成本胶凝材料替代水泥[35]。煤矸石-粉煤灰膏体充填材料使用大量粉煤灰替代水泥作为胶凝材料,在降低充填成本的同时,增加充填材料的和易性、耐久性、耐磨性,降低充填材料的水化热与徐变,且不易发生碱集料反应[36]。但由于粉煤灰的水化速度小于水泥熟料,使充填材料强度发展较慢、早期强度较低。因此,通过机械激发(球磨)、化学激发(增钠)等手段充分激发粉煤灰的水化反应活化性能,提高粉煤灰的水化反应速率和水化反应程度,提高充填材料的早期强度和长期强度[37-38]。另外,也可通过机械-热-化学联合激发煤矸石粉的火山灰活化性能,用作胶凝材料,提高充填体强度,降低充填材料成本。

(3)开发新型外加剂。受地下特殊环境的影响,结构充填为实现地下空间再利用的特殊功能,往往需要充填材料满足自密实、速凝、早强、膨胀、抗渗、耐腐蚀、抗冻融、防辐射等方面的特殊要求。因此需要开发合适的外加剂,使充填材料满足结构充填的特殊要求[39-40]。

(4)发展多种替代固废原材料。随着充填开采的不断推广应用,煤矸石与粉煤灰等煤矿固体废弃物不断消耗,可用量将越来越少,因此需要开发新型固废原材料替代煤矸石与粉煤灰。使用工农业固体废弃物和生活垃圾代替煤矸石和粉煤灰,在降低充填成本的同时,解决固体废弃物的存储处理与环境污染等问题。如:使用废弃混凝土和废弃烧结砖等部分代替煤矸石作为膏体充填材料的骨料,以减少煤矸石使用量,同时处理矿区建筑垃圾[41];使用玉米秸秆、麦壳、稻壳等燃烧生成的生物质灰替代水泥和粉煤灰作为膏体充填材料的胶凝材料,在提高材料工作性能和力学性能的同时,处理工农业固体废物;将废弃钢材、废弃塑料、废弃纺织物以及农作物秸秆等固体废弃物制作成纤维添加到充填材料中,在提高充填体韧性和变形性能的同时,处理矿区工农业和生活垃圾。另外,煤矿企业也可因地制宜的选择尾砂、风积沙、黄土、河沙等材料进行充填采煤[42]。

3.2 “充填体-直接顶”复合承载结构的构建

结构充填通过构建不同形态高强结构充填体和直接顶自承结构,构建“充填体-直接顶”复合承载结构,控制岩层运移并形成稳定的地下空间。

(1)构建不同形态高强结构充填体。在结构充填开采低充填率条件下,体积较小的充填体需要承受较大的地质构造应力和多重采动应力,仅仅依靠充填材料本身的强度难以形成长期稳定的充填结构体,尤其是在充填体大高宽比和形状不规则的情况下,需采取一定的手段提高充填体的承载能力和抗变形能力。如在充填体表面设置永久模板、钢筋网等围护结构,在充填体内部配置受力钢筋和箍筋等构件(图5,其中的钢筋可因地制宜用其他材料等效代替,如废弃锚杆和废弃运输胶带等),在结构充填原材料中添加纤维等,可有效提高结构充填体的承载力,限制结构充填体的变形,使充填体形成墩柱状、条带状、十字形、箱形等不同形态的高强结构充填体(图6)。

图5 结构充填墩/柱Fig.5 Constructional backfill pillar/column

图6 形态不规则充填结构体Fig.6 Backfill structure with irregular shapes

图7 “梁/板-柱/墙”式组合控制结构Fig.7 “Beam/plate-column/wall” type combination control structure

(2)构建直接顶自承结构。煤层上覆直接顶岩层具有一定的厚度和强度,具有一定的自承载能力。因此,通过一定的技术手段保证直接顶完整性,提高直接顶的自承载能力,使其形成稳定的“结构充填体-直接顶”复合承载结构。如在空顶区安设桁架锚索使顶板形成“组合梁/板”,构建出“梁/板-柱”式组合控制结构等(图7);在顶底板安设锚杆控制顶底板前期变形量,并利用锚杆端头使充填体与顶底板连接为一体,相互约束水平位移;采用膨胀性结构充填材料或在充填体和直接顶间设置垫块,使充填体完全接顶,确保上部载荷的有效传递等。

3.3 井下一体化结构充填系统的研发

结构充填开采的推广应用需要机械化结构充填装备的支持,包括:智能化充填材料制备系统、可视化充填料浆输送系统、独立式充填体构筑系统、移动式充填材料浇注系统和立体化充填效果监测系统。

(1)智能化充填材料制备系统。结构充填材料制备系统是在研究固废原材料的物化性质及其对结构充填材料流变性能、流动性能影响的基础上,分析得到满足结构充填要求的材料最佳配比,研究设计适合新型结构充填材料制备的智能化装备,其主要包括:骨料多级破碎与筛分装备、新型胶结料制备装置、充填材料精准配比搅拌装备与自动化除尘装置等。如常规工艺破碎的煤矸石以片状居多,严重影响充填材料性能,需研发新型破碎装置以获得形态较好的煤矸石颗粒。

(2)可视化充填料浆输送系统。结构充填料浆输送系统研究结构充填材料浆体在管道中的输送特性,分析浆体在管道输送过程中压力损失随浆体浓度、泵送频率和流速的变化情况以及其流量与流速的关系,设计合理的充填管道直径和充填泵送压力[43]。通过压力监测、电阻率监测(图8)、超声波监测、电极监测等手段对管道内的料浆流动状态进行可视化监测,并对堵管现象进行预测与及时处理,确保料浆的高效输送。

图8 充填料浆管道电阻率监测系统示意Fig.8 Schematic diagram of resistivity monitoring system for backfill slurry pipelines1—监测管道;2—法兰;3—上电极;4—绝缘垫片;5—螺母;6—充填管道;7—下电极;8—恒流源;9—电源;10—单片机;11—信号放大器;12—PC计算机

图9 垛柱式刚性结构充填模板Fig.9 Stacking column rigid backfill template

(3)独立式充填体构筑系统。为保证结构充填工作的安全作业、实现充填材料的精准高效填充、以及提高充填体的有效接顶率,在采空区设置独立式充填体构筑系统。使用永久/临时支护装置控制顶板充填前期下沉,并在采空区形成稳定的充填工作区间,为充填工作的安全高效进行提供保障,实现充填与采煤的工序分离;设置条带(墙)式充填滑模、垛柱式刚性充填模板(图9)和折叠式柔性充填模板(图10)等新型独立式构筑装置,控制充填体的位置与形状、保证充填体有效接顶率;通过在顶板设置挂钩悬吊、在模板内侧预先固定等手段在充填体内设置箍筋/钢丝绳等构件,有效提高充填体固结后的承载能力。

图10 折叠式柔性结构充填模板Fig.10 Foldable flexible backfill template

(4)充填料浆移动式浇注系统。为实现结构充填的非连续式充填,在井下采用移动式充填泵车,配合井下料浆搅拌运输车,进行充填材料的浇注工作,形成移动式结构充填非连续浇注系统,精确控制充填材料的使用量,并做到随充随停。

(5)充填效果立体化监测系统。为监测结构充填的实施效果,通过在充填体内预埋压力/变形传感器、在地面布置地表沉陷监测站,同时使用微震、声发射、超声波、电阻率或DIC数字图像相关技术等无损监测手段,对充填体的稳定性与充填开采覆岩控制效果进行立体化监测[44-46],并根据监测结果对结构充填方案进行及时的调整与改进。

进一步,因结构充填可实现固废资源平衡化与地下空间再利用,故可将一体化结构充填系统全部配置在井下硐室与未充填的采空区(图11),并布置智能监控系统,通过摄像头、传感器等监控设备对整套充填系统进行全方位管理与动态调控,确保各个环节所有设备的正常运行。实现矸石不升井与矿井水再利用、料浆短距离输送与非连续式充填、井下无人化操作,提高矿井提升与充填开采效率,减少地表环境污染等。

图11 井下一体化结构充填系统Fig.11 Underground integrated constructional backfill system

4 压煤资源开采地下空间利用构想

“三下”压煤资源在我国煤炭资源中的比例较大,占可采煤量的比例超过50%[47]。随着煤炭资源的不断开发,“三下”压煤的比例在进一步增加,具有广阔的开采前景。尤其是在面临资源枯竭的矿区,压煤资源的开采需求更加迫切。因此,根据地面区域发展需求,将“三下”压煤分为城市下、村镇和农田下、铁路(公路)和水体下3种区域类型,分别通过结构充填对其进行压煤资源开采与地下空间再利用。

4.1 城市下压煤结构充填开采建设地下综合体

在煤炭资源富集地区,由于煤炭的大规模开采与人口的聚集,使矿区的城市功能得到了逐步完善并向周边地区辐射,发展成为煤炭城市(图12)。由于前期煤矿开采技术的限制,为保证城市地面建筑与设施的安全,在矿区城市下遗留有大量的煤炭资源[48]。随着煤炭资源的逐渐开发,我国有37座煤炭城市面临着资源枯竭的问题,如阜新市、抚顺市、焦作市、铜川市、孝义市、淮北市、鹤岗市、枣庄市等[49]。由于这些城市的经济对煤炭资源具有高度依赖性,为维持城市的经济发展,城市下压煤资源亟待开发。同时,由于矿区城市主要根据资源开发与利用的需求而修建,其他社会服务功能一般不太完善,生活娱乐设置建设更是不够充足,城市人民的精神生活需求得不到完全满足[50]。为实现煤炭城市的可持续发展,煤矿城市应主动将矿区的地下空间资源纳入城市整体功能规划,促进资源枯竭型城市的转型发展。因此,在结构充填开采思想的指导下,结合矿区城市下压煤资源开采与城市基础设施建设的需求,提出城市下压煤结构充填开采构建城市地下综合体的设想。

图12 煤矿城市地下空间综合体示意Fig.12 Sketch map of underground space complex of coal mine city

城市下压煤结构充填开采构建地下综合体是根据矿区城市化建设与压煤资源开采需求,使用煤矿固体废弃物和城市建筑垃圾制作结构充填体,实现煤炭城市固废资源化利用与地面环境保护;使用结构充填体控制地表沉陷,保护地表建筑,并在井下采空区形成稳定的地下空间,为地下综合体建设提供空间资源;根据城市建设要求,通过不同形态结构充填体将煤层采空区分成独立的区域,在地下综合体内建设地下学校、地下图书馆、地下博物馆、地下医院、地下酒店、地下商业街、地下影院、地下休闲广场、地下健身房等,以满足煤炭城市人民精神文化生活的需求。该构想既可以减缓煤炭城市资源枯竭的速度,资源化处理煤矿固体废弃物和城市建筑垃圾,实现煤炭城市经济与环境的可持续发展;又可以缓解煤炭城市发展面临的人口增加、土地紧缺、文娱设施不健全等突出问题,实现资源型城市向宜居城市的根本转变。

4.2 村镇、农田下压煤结构充填开采建设地下农业基地

由于我国是农业大国,使得我国大部分富煤矿区处于农村地区,形成了很多煤炭村、镇(图13)。这种煤炭村、镇在行政管理上隶属于附近的城市,但与市区相距较远。虽然其煤炭资源丰富,但矿区大部分人员仍然以务农为生。鉴于迁村成本较高,煤炭开采时往往绕过村镇和农田,使得村镇农田下留置着大量煤炭资源[51]。据不完全统计,村庄下压煤约占“三下”压煤总量的60%。随着矿区煤炭资源的枯竭和矸石山的日益增多,压煤资源开采与村镇、农田保护的矛盾日益突出。因此,在结构充填开采思想的指导下,结合矿区村镇、农田下压煤资源开采与改善农民生活水平的需求,提出村镇、农田下压煤结构充填构建地下农业基地的设想。

图13 村镇、农田下地下农业基地示意Fig.13 Sketch map of underground agricultural base under villages,towns and farmlands

村镇、农田下压煤结构充填构建地下农业基地是使用矿区煤矿固体废弃物和秸秆(灰)等制作结构充填体,实现矸石零地面堆积和农作物秸秆资源化处理,解放矿区农田,保护矿区生态环境;通过不同形状的结构充填体控制地表沉陷,保护地表村镇建筑和农田,并在井下采空区形成稳定的地下种植基地(喜阴型经济作物,如蘑菇、药材等)、地下住宅和地下粮仓,以满足矿区农民拓宽经济来源、扩大生活空间与储藏生活物资的需求,实现煤炭开采与农业发展的和谐共赢。

4.3 铁路(公路)、水体下压煤结构充填开采建设地下储库

铁路、公路是矿区煤炭资源外输的主要途径,为保证其安全,其下的煤炭资源开采被严格限制。而铁路、公路的广泛分布使这些区域具有便捷的交通,有利于物资运输与储存(图14)。同时,我国很多矿区受地表降水与蒸发不平衡的影响,属于干旱半干旱气候,尤其是在西北部矿区,季节性缺水严重[52]。矿区煤层采动使地下含水层结构受到破坏、地表水流失,地表植被受到破坏,工农业生产和矿区人民生活也受到了影响,急需进行煤矿保水开采,并对雨季集中降水与地下水进行安全高效存储与合理利用。因此,在结构充填开采思想的指导下,结合干旱半干旱矿区的保水开采与物资存储的需要,提出了水体、铁路(公路)下压煤结构充填构建地下储库的构想。

图14 水体、铁路(公路)下地下储库示意Fig.14 Schematic diagram of underground storage under water body and railway (highway)

水体、铁路(公路)下压煤结构充填构建地下储库是为保护矿区铁路(公路)和水资源,通过在采空区关键位置布置结构充填体,达到保水采煤和保护地表铁路(公路)的目的;通过高强结构充填条带在井下采空区形成稳定的储水空间,对矿区季节性降水和地下水进行安全高效存储,防止地表水蒸发和地下水流失;通过防渗结构充填墙将储水空间划分成不同的区域,对不同来源的水资源分别进行沉淀、净化等处理后高效储存,以满足矿区枯水期工农业生产及生活用水的需求;在蓄水井底部设置水力发电机建立地下蓄能电站,将势能转化为电能加以利用;同时,通过箱形等结构充填体在井下采空区构建地下储库,使用矿区便捷的交通进行能源、物资及各类垃圾的安全存储,以便其在适当的时候被合理处理与利用。通过铁路(公路)、水体下压煤结构充填可实现干旱半干旱和生活物资匮乏矿区的生态资源平衡与可持续发展。

5 结 论

(1)分析煤矿充填开采发展面临的主要挑战,提出了煤矿结构充填开采的思想,其目标是:高效利用矿区固废资源、降低充填成本,改进充填材料与工艺、提高充填效率,合理进行采充规划、实现对地下开采空间的再利用。

(2)根据“充填体-直接顶”复合承载结构承受的载荷,提出结构充填的设计原则为:直接顶不发生破断且变形量在允许范围内、充填体强度足够大且能长期稳定承载,并据此确定了结构充填的关键位置。

(3)结构充填开采的关键技术包括:开发新型固废充填材料、构建“充填体-直接顶”复合承载结构、研发井下一体化结构充填系统。

(4)根据压煤资源的开采需求,提出分别在矿区城市下、村镇和农田下、水体和铁路(公路)下进行结构充填开采,建设地下综合体、地下农业基地、地下储库的地下空间再利用构想。

结构充填开采同样适用于开采条件类似的非煤矿产资源充填开采与地下空间利用。