煤矿深部开采冲击地压监测解危关键技术研究

谭云亮,郭伟耀,辛恒奇,赵同彬,于凤海,刘学生

(1.山东科技大学 矿山灾害预防控制省部共建国家重点实验室培育基地,山东 青岛 266590; 2.山东科技大学 矿业与安全工程学院,山东 青岛 266590; 3.山东能源新汶矿业集团有限责任公司,山东 泰安 271233)

冲击地压指井巷或工作面周围煤岩体,由于弹性变形能的瞬时释放而产生突然剧烈破坏的动力现象,常伴有煤岩体抛出、巨响及气浪等,具有很强的破坏性[1-4]。随着我国煤矿开采强度和开采深度不断增加,冲击地压灾害已经成为威胁煤矿安全生产的重大灾害之一[5-6]。据不完全统计,全国冲击地压矿井数量由1985年的32个增加到现在的180多个,其中近50个矿井开采深度达到或超过1 000 m[7-8],冲击地压发生频率和烈度均有显著增加。

煤层开采达到一定深度后,一方面,煤岩体性质将由弹脆性向黏弹塑性转变,使得能量积聚方式由线弹性转变为黏弹非线性,尤其是深部高围压下煤岩积聚的能量远高于浅部[5,9];另一方面,煤岩体能量释放方式向非线性转变,此时能量释放无法通过一次性卸压来完成,需多次甚至持续性卸压让黏弹性变形能释放。当开挖卸荷尺度过大时,易导致积聚的高弹性能突发性释放,如“蠕变型”冲击地压便是深部开采冲击地压的一种形式[10]。特别是当上覆厚层坚硬顶板断裂、断层活化等产生动载作用于积聚高能量的采掘围岩时,极易造成强冲击[7,11]。因此,深部冲击地压监测防治难度更大,必须针对“深部”的特点开展冲击地压监测预警与卸压解危研究。

针对煤炭冲击地压发生与防治机理问题,部分学者围绕深应力场和能量场的动态演化开展研究,并引入非线性理论、损伤理论、断裂力学理论等建立了煤岩冲击失稳模型[12-16]。在煤岩冲击倾向性研究方面,大家逐渐认同以煤岩组合体力学特性为依据的冲击倾向性评价方法[17-22]。冲击地压监测预警是冲击地压防治的基础,钻屑、应力监测、声发射、电磁辐射、微震、震动波CT等监测技术和设备已取得了长足发展[23-29],对冲击地压监测预警起到了积极作用。由于深部开采冲击地压复杂性,采用多参量联合监测成为预测预警的发展方向[7,30-32]。关于冲击地压卸压解危,可从两个方面入手,一是通过改变煤岩体结构和物理力学性能,减小煤层冲击倾向性;二是降低静载应力集中程度,使高应力区域向煤壁深部转移。常用卸压解危技术包括开采保护层、无煤柱开采、煤层注水、大直径钻孔、断顶爆破等[33-42],这些技术可有效降低采掘空间附近围岩区域应力集中程度。

与浅部开采相比,深部开采冲击地压成因及其防治更为复杂,主要体现在:一是高地应力,煤岩积聚能量及破坏释能模式发生变化,常规的冲击倾向性指标体系无法完全满足深部煤层冲击倾向性评价;二是以深部开采冲击地压类型为导向的多参量联合监测预警方法和卸压解危技术体系尚未建立起来,以及在钻孔过程中可能会发生冲击地压。针对深部开采冲击地压防治难题,研究深部应变型、断层滑移型和坚硬顶板型3类冲击地压的致灾机理,建立与冲击地压类型相适应的煤岩冲击倾向性评价体系,提出以深部开采冲击地压类型为导向的监测预警及组合式卸压解危方法,以及研发钻孔施工与监测预警同步化技术,以期为深部开采条件下冲击地压的监测解危研究提供理论及技术参考。

1 深部开采冲击地压致灾机理及类型

根据深部煤岩体赋存环境、力学性质和冲击地压主要影响因素[5-6],也可将深部开采冲击地压分为应变型、断层滑移型和坚硬顶板型3类,但其致灾机理与浅部煤岩具有很大不同。

图1 流变试验结果及深部围岩非线性黏弹塑性本构模型Fig.1 Rheological test results and nonlinear visco-elastoplastic constitutive model

1.1 深部应变型

煤岩体在深部高应力作用下将发生脆-延转化,表现为持续的强流变性,可视为黏弹塑性介质[5]。深部采掘工程扰动后,采掘空间附近围岩应力重新分布,在高应力作用下发生黏弹性或黏弹塑性流变,基于Kelvin,Burgers等模型[43],结合室内不同应力水平下砂岩的分级流变试验结果,构建深部围岩非线性黏弹塑性本构模型,具体如图1所示,其中曲线b,c的表达式分别为

σs1≤σ0≤σs2(1)

式中,t为流变时间;σ0为模型总应力;σs1,σs2为模型塑性参数;E1,E2为模型弹性参数;η1,η2,η3为模型黏性参数;n为流变指数,大于1的整数。

图2 流变数值模型及不同流变时间下支承压力演化规律Fig.2 Creep numerical model and abutment stress evolution law under different creep time

采掘扰动后围岩积聚能量主要表现为2个特征:一是在矿山压力作用下围岩应力重新分布,围岩内能量积聚明显大于能量释放与耗散之和,造成围岩破坏;二是破坏围岩积聚的弹性应变能缓慢释放并驱动围岩深部产生塑性变形,到一定围岩深度后受高应力作用,这一过程到一定深度后会受到阻碍[10],造成此区域应力集中不断增大。参考文献[44]的模拟方法,建立了如图2(a)所示的流变数值模型,研究不同流变时间作用下煤壁的支承压力演化规律,结果如图2(b)所示。随着流变时间增加,支承压力峰值向围岩深部转移到一定深度后受到阻碍,且支承压力峰值逐渐增大,如当流变时间从0.1 a增大道0.5 a时,最大应力集中系数从1.4大到1.6。

根据上述结果,可将深部应变型冲击地压的发生机制描述为:深部开采巷道围岩在采掘扰动下围岩应力重新分布,围岩破坏深度逐渐增大直至稳定后,在高应力作用下应力集中程度不断增大,甚至进入流变状态,结合图1可知,此时围岩的应变会呈非线性快速增大,即积聚的能量会快速增多,当围岩积聚的能量大于其释放能量与耗散能量之和时,就会发生深部应变型冲击地压,具体如图3所示。

图3 深部应变型冲击地压发生机制Fig.3 Occurrence mechanism of deep strain rock burst

1.2 深部坚硬顶板型

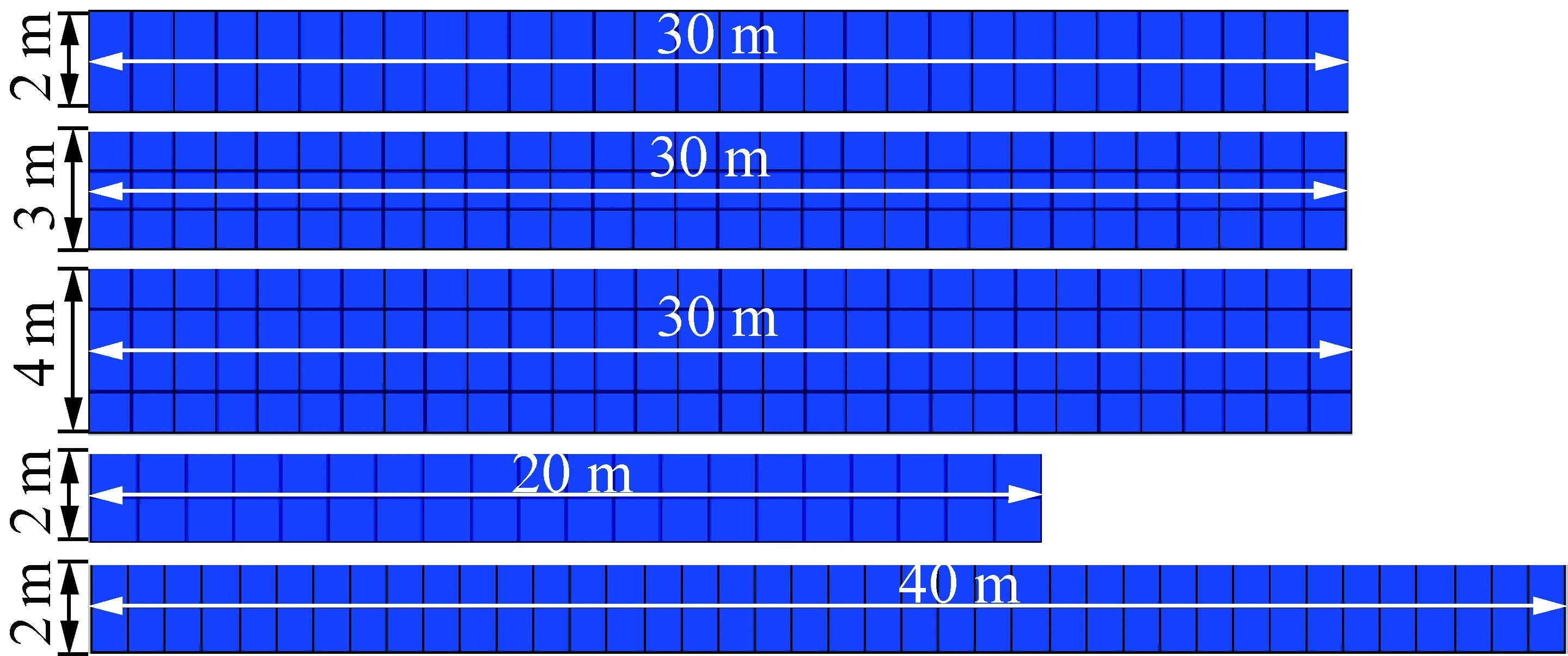

随着开采深度增加,不仅煤体积聚的弹性应变能增多,且由于坚硬顶板的厚度及悬顶长度增加,其积聚的弯曲变形能也呈快速增加趋势。参考文献[45]的模拟方法,建立了如图4所示的FLAC3D岩梁数值模型,研究岩梁长度及厚度对岩梁能量积聚的演化规律,结果如图5所示。岩梁积聚能量随着岩梁长度或厚度的增大而呈非线性增大趋势,当岩梁长度从20 m增大到40 m时,积聚能量从0.78 MJ增大到6.57 MJ;当岩梁厚度从2 m增大到4 m时,岩梁积聚能量从1.82 MJ增大到4.98 MJ。

图4 不同长度及厚度的岩梁数值模型Fig.4 Numerical models of rock beam with different lengths/thicknesses

图5 岩梁积聚能量与长度及厚度的关系Fig.5 Relationship between energy accumulation and rock beam length/thickness

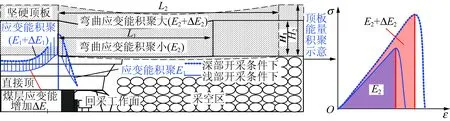

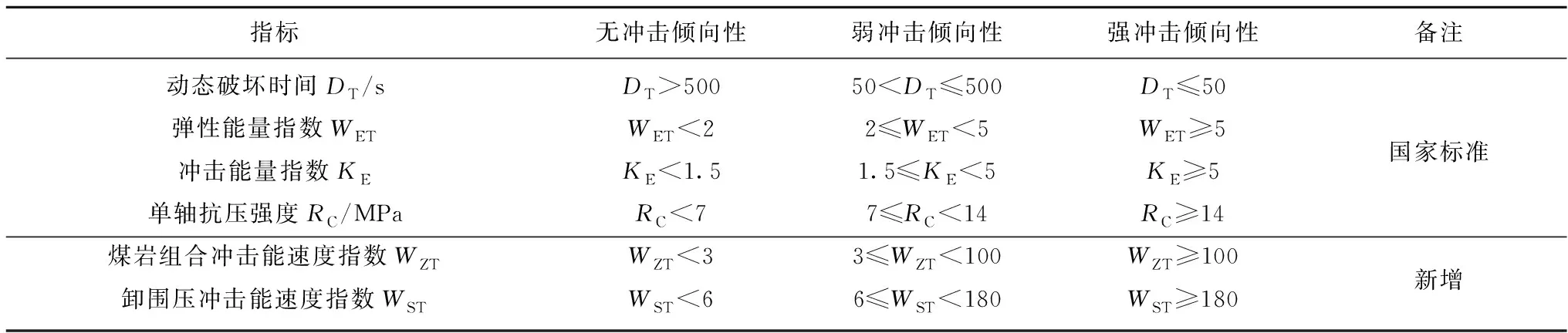

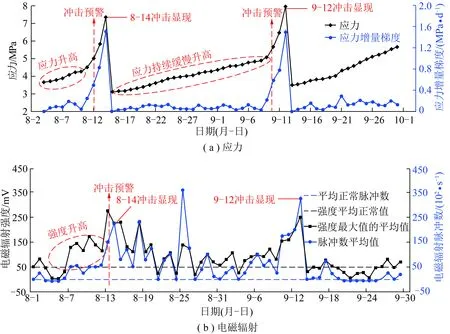

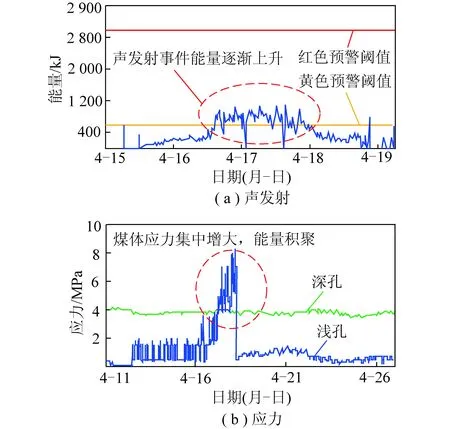

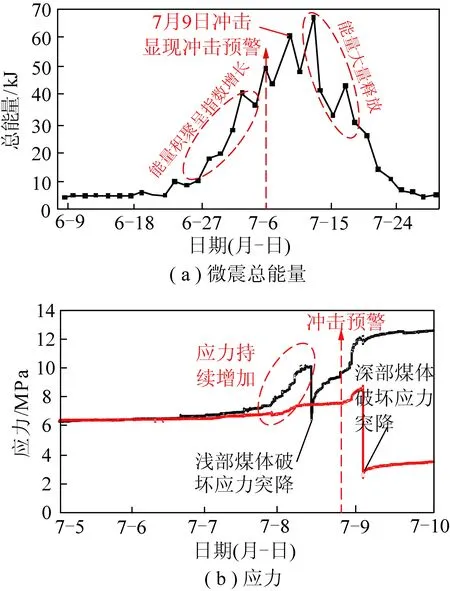

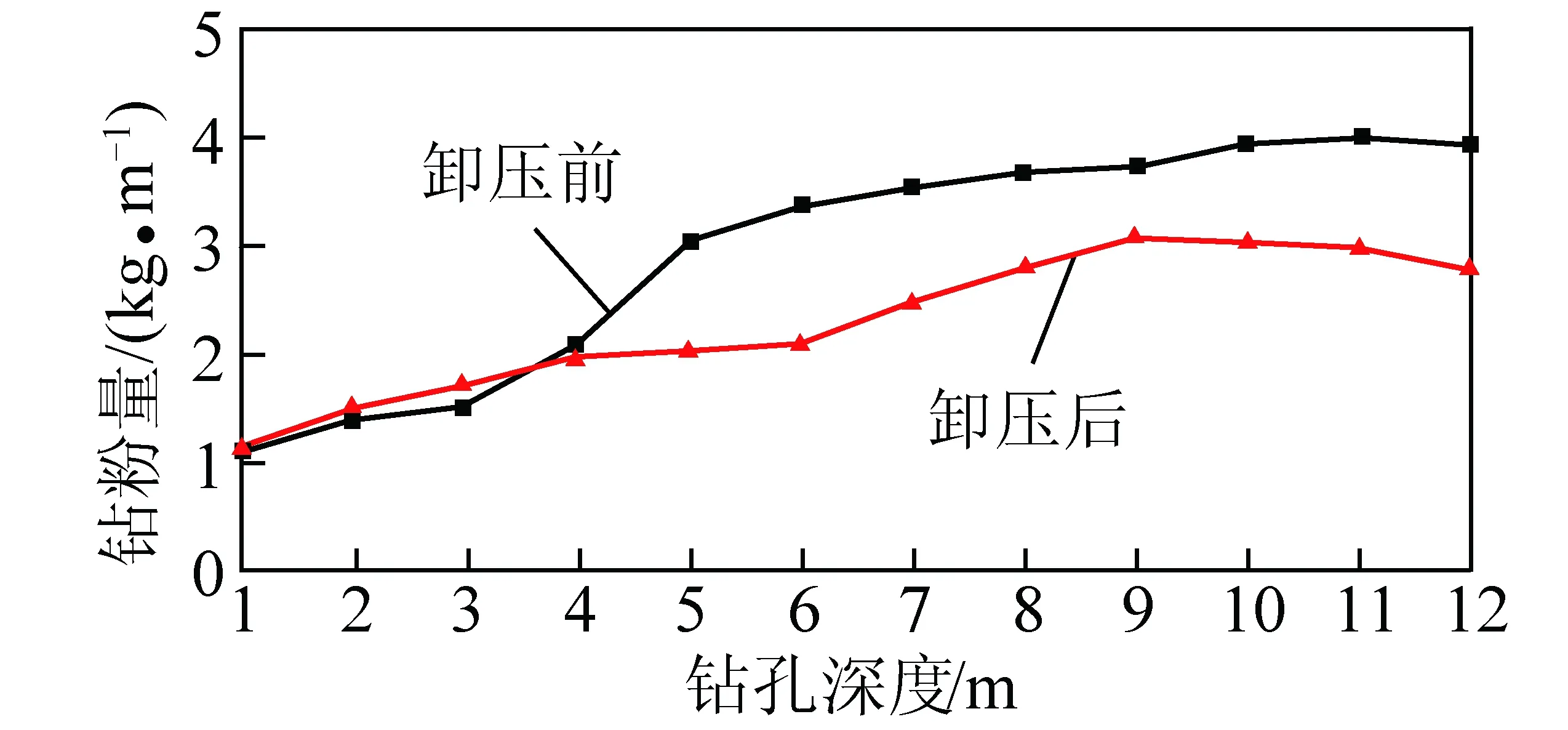

浅部开采条件下,取坚硬顶板厚度、悬顶长度为H1,L1;深部开采条件下,取坚硬顶板厚度、悬顶长度为H2,L2,有H1 由岩体破坏的最小能量原理可知[46],无论岩体处于何种应力状态,一旦失稳,破坏启动,其破坏真正需要消耗的能量总是单向应力状态的破坏能量。当坚硬顶板破断时,浅部开采条件下煤岩系统自身存储的弹性能能够缓慢有效释放,整个煤岩系统处于动态平衡状态;随着开采深度增加,煤系统中增加的能量ΔE1和ΔE2将打破原有的动态平衡状态,但煤岩破坏消耗的能量是一定的,也就是说系统中新增的两部分能量将主要转换为煤体抛出的动能,更易形成冲击地压。据此,可给出如图7所示的深部坚硬顶板致冲机制。 图6 开采深度影响下坚硬顶板及煤层能量积聚示意Fig.6 Sketch of hard roof and coal seam energy accumulation under the influence of mining depth 图7 深部坚硬顶板致冲机制Fig.7 Burst mechanism induced by hard roof 断层滑移型冲击地压是由于采矿活动引起断层相对错动而猛烈释放能量的现象。在受开采扰动前,煤岩体内任意点的应力都是平衡的,假设断层滑移面的抗剪强度及其面上的剪应力分别为τT,τ,判定断层是否发生滑移的条件[47]可表示为 (3) 无外界开采扰动时,断层滑移面上的剪应力小于其抗剪强度,断层不发生滑动;受采掘影响,易导致断层滑移面上的剪应力增大或抗剪强度减小,使断层滑移面上的剪应力大于其抗剪强度,造成断层发生滑移,产生冲击地压。 图8 断层数值模型及不同埋深下断层区域的原岩应力演化规律Fig.8 Numerical model of fault and stress evolution law under different buried depth 图9 距断层不同距离时工作面超前支承压力演化规律Fig.9 Abutment pressure evolution law under different distances between fault and longwall face 深部开采条件下断层构造有两个特点:一是与浅部开采相比,断层区域构造应力明显增大;二是断层切割的煤岩力学性质差异性远大于浅部开采,采掘影响下应力集中程度更高。为了验证“深部断层区域的构造应力大于浅部”这一结论,建立了如图8(a)所示的FLAC3D断层数值模型,研究不同埋深下断层区域的应力演化规律,结果如图8(b)所示。断层构造区域的最大构造应力和应力梯度均随埋深的增加而增大,如埋深从600 m增大到1 000 m时,最大应力从15.75 MPa增加到26.06 MPa、应力梯度从2.91 MPa增大到4.36 MPa。以埋深800 m为例,对断层上盘进行回采,得到了距断层不同距离时工作面的超前支承压力演化规律,具体如图9所示。随着工作面回采,当工作面距离断层由50 m减小到10 m时,支承压力应力峰值从32.5 MPa增大到51.8 MPa。 根据上述研究结果,得到如图10所示的深部断层滑移型冲击地压发生机理。以工作面由正断层上盘向断层回采时为例,回采引起煤壁前方支承压力增大,而深部断层构造区区域的应力集中又远高于浅部,随着工作面回采接近断层,在二者叠加作用下,更易造成煤体承载力降低、断层带剪应力增大,造成断层带剪应力超过其抗剪强度,断层发生错动滑移,对工作面煤体产生冲击,导致深部断层滑移型冲击地压发生。 图10 深部断层滑移型冲击地压发生机理Fig.10 Occurrence mechanism of deep fault slip rock burst 受深部复杂应力环境和煤岩体力学性质改变的影响,现有冲击倾向性评价指标体系存在不同程度高估或低估现象,无法完全满足深部开采煤层冲击倾向性评价要求。 冲击地压发生需要煤岩体满足一定物性条件,即煤岩具有冲击倾向性[48-51]。为定量衡量煤岩冲击倾向性大小,我国2010年制定以动态破坏时间(DT)、弹性能量指数(KE)、冲击能量指数(WET)和单轴抗压强度(RC)为核心的煤岩冲击倾向性评价的国家标准。但这些指标在应用过程中具有一定局限性,动态破坏时间无法反映煤岩破坏过程中的能量关系;弹性能量指数不能反映煤岩破坏释放能量和破坏所需能量之间的关系;冲击能量指数无法反映煤岩破坏过程中转化成动能的剩余能量大小,以及没有考虑塑性变形过程中所消耗的能量。冲击地压是顶底板及煤层在原岩应力和矿山采动应力共同作用下力与能量不连续传递的结果,其发生不仅取决于煤岩属性,而且与煤岩组合形式、应力环境、围岩性质等因素有着密切关系[17-22]。基于此,提出了煤岩组合冲击能速度指数和卸围压冲击能速度指数两个冲击倾向性指标。 (1)煤岩组合冲击能速度指数。 顶板岩层与煤层具有不同的受载变形特征,在外力加载下,煤体首先破坏,进而导致顶板岩层发生回弹并释放弹性变形能,加速煤体破坏,采用单一的煤岩冲击倾向性指标无法准确评价煤层冲击倾向性。煤岩破坏过程中单位时间内释放的剩余能量表征了单位时间内弹性能转化为动能的多少,也反映出了冲击倾向性强弱,进行冲击倾向性评价需考虑能量因素和时间效应。在综合考虑煤岩组合体的尺寸效应、加载过程中的相互作用和破坏过程中释放能量的时间效应影响下,提出了煤岩组合冲击能速度指数WZT,其计算式[52]如下 (4) 式中,h1,h2,h3分别为组合体试样中煤的高度、顶板岩石高度和底板岩石高度;QSER1,QSER2和QSEC分别为组合体试样破坏时顶板岩石、底板岩石与煤内积聚的弹性应变能;FX为组合体试样中煤体破坏消耗的能量。 煤岩组合冲击能速度指数反映了煤岩组合体试样破坏时释放能量的能力,该指数越大,冲击越强。 参考文献[53]划分煤岩单体的方式,将煤岩组合冲击能速度指数的界限值近似表示为:WZT<3时,无冲击倾向性;当3≤WZT<100时,弱冲击倾向性;当WZT≥100时,强冲击倾向性。以某矿13煤为例,进行煤岩组合体单轴压缩试验,测试冲击能速度指数,结果如图11所示。采用式(4)计算得出该煤层煤岩组合冲击能速度指数为112.8,具有强冲击倾向性。 图11 煤岩组合冲击能速度指数测试Fig.11 Calculation sketch for combined coal-rock impact energy speed index (2)卸围压冲击能速度指数。 考虑到深部高应力集中及高能量积聚对冲击地压发生起到主控作用,以及室内三轴卸围压试验能够再现深部冲击发生过程,提出了卸围压冲击能速度指数WST,其计算式如下 (5) 式中,σ1c为卸围压前的最大轴向应力;σ3c为卸围压前的最大围压,即初始水平地应力σh;E为煤体弹性模量;ε1c为卸围压前的最大轴向应变;ε3c为卸围压前的侧向应变;ε1r为轴向残余强度初始点处的应变;ε3r为侧向残余强度初始点处的应变。 参考相关试验和现场经验,初步确定卸围压冲击能速度指数WST的界限值为:当WST<6时,无冲击倾向性;当6≤WST<180时,弱冲击倾向性;当WST≥180时,强冲击倾向性。 (3)评价指标体系。 煤岩组合冲击能速度指数考虑了煤岩介质能量积聚与释放的差异性,根据煤层所处岩层环境判断其冲击倾向性,能减小使用传统指标评价时产生的误差;卸围压冲击能速度指数充分考虑了深部高应力对冲击地压发生的主控作用,特别适用于深部煤岩冲击倾向性判定。据此,对原有冲击倾向性评价指标体系进行了完善,使之更适合深部冲击倾向性评价,具体见表1。 表1深部煤岩冲击倾向性新评价指标体系 指标无冲击倾向性弱冲击倾向性强冲击倾向性备注动态破坏时间DT/sDT>50050 针对深部开采3类冲击地压致灾机理不同,建立与深部开采冲击地压类型相匹配的冲击倾向性评价指标体系,具体如下。 深部应变型冲击地压:在深部高应力作用下围岩内积聚大量弹性能,一旦卸围压,弹性能将迅速释放造成冲击灾害,需在国家标准基础上增加“卸围压冲击能速度指数”。 深部坚硬顶板型冲击地压:深部坚硬顶板在采空区的悬露面积远大于浅部,积聚的能量更多,突然断裂时将向煤岩系统输入大量能量,使煤体迅速破坏造成冲击灾害,可见深部条件下坚硬顶板与煤体组合的差异性对冲击程度影响更为突出。因此,在国家标准的基础上需增加“煤岩组合冲击能速度指数”。 深部断层滑移型冲击地压:当断层活化时,高叠加应力在断层附近顶板内积聚的大量弹性能突然释放并促使断层加速滑移,造成煤体迅速破坏形成冲击灾害,冲击形式与深部坚硬顶板型冲击地压类似,而浅部断层活化时顶板与煤体差异性对冲击程度影响较小;当断层不活化时,深部断层附近顶板因高叠加应力积聚的弹性能远高于浅部断层,在卸荷作用下会迅速释放,冲击形式与深部应变型冲击地压类似。因此,在国家标准基础上需增加“煤岩组合冲击能速度指数”和“卸围压冲击能速度指数”。 (6) 式中,r=(r1,r2,r3,r4,r5)T为样本规格化后隶属度向量;u=(u1,u2,u3)为隶属度向量;W=(W1,W2,W3,W4,W5)为样品j的5个指标权向量。 为了求解最优归类隶属度向量,假设目标函数为样品j对于类别上限值a1至下限值a2的加权广义欧氏距离平方和最小,则有 进一步,通过构造拉格朗日函数,求得样品j对a1至a2类的最优隶属度理论模型: (9) 根据式(9)的最优模糊识别模型,可对深部冲击倾向性进行最优模糊评价。以某矿10煤为例,该区域煤层位于向斜轴部,构造应力大,易发生应变型冲击地压。通过试验测试得到各冲击倾向性指标为:DT=423 ms(弱),WET=5.332(强),KE=2.632(弱),RC=27.28 MPa(强),WST=138。按照最优模型识别模型计算求得各分类隶属度为:u1=0.01,u2=0.37,u3=0.61,根据最优隶属原则判定该煤层具有强冲击倾向性。 大量实践表明,深部3类冲击地压前兆信息差异性大,建立与深部三类冲击地压相适应的监测预警方法,能够更好实现对深部冲击地压的可靠预警。 深部应变型冲击地压是煤岩系统在变形过程中的能量稳定态积聚、非稳定态释放的非线性过程,煤岩体应力及积聚弹性能较大。冲击发生前,煤体应力、钻屑量、电磁辐射强度等信号持续升高,而微震呈现多微破裂事件、振荡变化,但微震事件频次和能量均较小。因此,建议以应力在线法和钻屑法监测为主、电磁辐射和声发射监测为辅,用应力或钻屑量增量梯度进行预警。 阳城煤矿1304工作面为典型的两侧采空孤岛工作面,易发生深部应变型冲击地压,采用应力在线和电磁辐射监测系统进行监测预警。阳城煤矿1304工作面2012年8至9月的应力和电磁辐射监测结果如图12所示。从图12(a)可以看出,两次冲击地压发生前,煤体应力和应力增量梯度均产生持续增大现象;而冲击发生后,应力和应力增量梯度均产生突降现象,而后应力梯度增量进入平稳期状态,煤体应力持续缓慢升高,煤体再次进入能量积聚期。从图12(b)可以看出,两次冲击地压发生前,煤体电磁辐射强度值和脉冲数均持续升高,且升高幅度较大,均达到甚至超过正常值的数倍左右,这是因为该时期内煤体应力急剧升高,高应力使得煤体内部破裂和摩擦加剧,进而产生较强烈的电磁辐射信号。该现象表明,深部应变型冲击地压发生前通常存在一个煤体应力持续升高期。 图12 阳城煤矿1304工作面应力及电磁辐射监测结果Fig.12 Monitoring results of stress and electromagnetic radiation in No.1304 mining face 深部坚硬顶板型冲击地压是顶板随工作面回采不断发生离层并产生大量微破裂,超过其极限状态时突然断裂失稳破坏的过程。在释放大量能量同时,应力会从静态到动态突然转变。冲击发生前,微震或声发射事件的能量和频率均增大,且煤体应力或钻屑量也呈增大趋势。因此,建议采用微震法监测顶板破裂事件增加作为远期预警,将煤体应力、钻屑量或声发射事件增大作为近期预警。 华丰煤矿1411工作面基本顶岩层厚度较大且坚硬,易发生深部坚硬顶板型冲击地压,采用声发射和应力在线系统进行冲击危险监测预警,工作面声发射及应力监测结果如图13所示[55]。从图13(a)可以看出,从4月16日开始,声发射能量值呈现逐渐上升趋势;从图13(b)中可以看出,随着工作面回采,超前支承压力也随之向前转移,而从4月16日开始,煤体中应力持续升高形成应力集中,煤体中积聚大量弹性能,应力增长持续时间达3 d,采取强制放顶措施后该区域应力值显著减小。 图13 华丰煤矿1411工作面声发射及应力监测结果[55]Fig.13 Monitoring results of acoustic emission and stress in No.1411 mining face[55] 深部断层滑移型冲击地压是由于断层面产生滑移、岩体加速滑动而产生,释放大量能量同时,也会造成煤体应力瞬间增大。由于断层滑移具有“持续滑动-突变”或“黏滑-间歇-突变”的特征,冲击发生前,能量会呈指数型增长趋势或多峰值特征。因此,建议采用微震或声发射监测断层活动性,以应力在线法和钻屑法监测断层引起的应力变化作为近期预警。 为了确定孙村煤矿1411工作面回采过断层时工作面的动压显现情况,该工作面采用微震和应力监测系统分别在全局范围、回采空间近场进行实时监测。2013-07-09在孙村煤矿1411工作面发生一次冲击地压,震级1.9级、能量2.82×106J,工作面冲击地压事件投影剖面如图14所示。震源位置位于断层附近,验证了由于断层阻隔,煤体内弹性能无法向前传递,导致断层附近发生冲击地压。 图14 孙村煤矿1411工作面冲击地压事件投影剖面Fig.14 Projection profile of one rock burst in No.1411 mining face 工作面回采过断层期间的微震能量和应力监测结果如图15所示。从图15(a)中可以看出,随着工作面回采接近断层,能量积聚呈指数型增长趋势;冲击发生后,能量大量释放;7月24日后,总能量保持稳定,基本不再受断层影响。从图15(b)中可以看出,从7月8日开始,断层附近煤体应力持续升高形成应力集中,具有冲击危险,而7月9日深部煤体应力突然下降,表明深部煤体发生破坏,应力向四周转移,发生冲击地压。也就是说,当工作面回采接近断层时,微震总能量和煤体应力均会出现整体持续升高,即冲击显现前煤体内部在短期内会积聚大量弹性能。 图15 孙村煤矿1411工作面过断层期间微震总能量及应力监测结果Fig.15 Monitoring results of microseismic energy and stress during passing through fault 基于深部应变型、坚硬顶板型和断层滑移型冲击地压发生机理,结合开采保护层、钻孔卸压、深孔爆破和、煤层注水等方法的卸压解危原理,提出了不同类型冲击地压的组合式解危方法,具体如图16所示。 图16 不同类型冲击地压组合式解危方法Fig.16 Combined mitigation methods for different rock burst types 防治深部应变型冲击地压,需从2方面入手:① 降低煤层冲击倾向性,如开采保护层和煤层注水;② 减小工作面超前支承压力峰值及范围,如开采保护层、煤层注水、断底和大直径钻孔。几种解危方法优先顺序为:开采保护层、大直径钻孔、断底、煤层注水。 对于深部坚硬顶板型冲击地压,关键是控制厚层坚硬顶板断裂,其次是降低煤层冲击倾向性。开采保护层既可破坏顶板完整性,又能降低煤层冲击倾向性,是消除此类冲击危险的有效方法。深孔断顶爆破可避免坚硬顶板悬顶产生的应力集中,从根本上消除了坚硬顶板突然断裂对工作面产生的冲击。几种解危方法优先顺序为:开采保护层、深孔断顶爆破、大直径钻孔、断底、煤层注水。 控制深部断层滑移型冲击地压的关键是防止断层两盘突然滑移,使断层两盘不发生相对滑移或仅缓慢滑移。只有通过留设保护煤柱的办法才能从根本上消除此类冲击地压的发生,若要过断层开采,可采用大直径钻孔和煤层注水提前释放断层构造带附近积聚的应变能。开采保护层能够降低煤层冲击倾向性和应力集中,也可有效缓解断层型冲击地压发生。几种解危方法优先顺序为:开采保护层、大直径钻孔、煤层注水。 由于大直径钻孔、煤层注水、深孔爆破断顶等卸压解危技术均须提前向煤层或岩层中钻孔,钻孔过程中将对煤岩系统产生扰动,以及在采掘、爆破等扰动影响下,可能诱发冲击地压,对施工人员安全构成严重威胁。为避免钻孔过程中的冲击危险,研发了钻孔施工与监测预警同步化技术,即在钻孔施工过程中通过监测煤粉量和应力变化信息,可对钻孔施工过程中可能发生的冲击危险进行同步预警,具体施工示意如图17所示。 图17 钻孔施工与监测预警同步化技术Fig.17 Synchronization technique of drilling and monitoring (1)深部应变型。 选用大直径钻孔在阳城煤矿1304工作面超前80 m范围内进行卸压后,采用钻孔应力在线监测系统对卸压前后工作面超前支承压力进行了实时监测,结果如图18所示。采用大直径钻孔卸压前,工作面超前支承压力峰值为44.5 MPa,位于工作面前方40~45 m;采用大直径钻孔卸压后,工作面超前支承压力峰值为42.5 MPa,但位于工作面前方55~58 m。钻孔卸压降低了工作面超前支承压力,且使支承压力峰值向深部转移,降低了工作面冲击危险性。 图18 阳城煤矿1304工作面卸压前后支承压力对比Fig.18 Comparison of abutment pressure before and after stress relief (2)深部坚硬顶板型[55]。 华丰煤矿1411工作面选用深孔断顶爆破和大直径钻孔进行卸压。工作面实施卸压解危措施后,采用钻屑法对卸压前后工作面煤壁前方30 m处进行了监测,监测结果如图19所示。 图19 工作面卸压前后钻粉量对比Fig.19 Comparison of powder amount before and after stress relief 卸压前,工作面煤壁前方最大钻粉量约为4 kg/m;采用大钻孔卸压后,该处钻粉量明显降低,最大钻粉量约为3 kg/m左右,说明该处应力集中得到有效缓解。 (3)深部断层滑移型。 孙村煤矿1411工作面选用大直径钻孔作为常规卸压手段。工作面施工卸压钻孔后,对卸压前后微震监测数据进行了对比分析,结果如图20所示。卸压前,随着工作面回采接近断层,微震释放能量先增大后减小,释放最大能量约为65 kJ;卸压后,微震释放能量也是先增大后减小,但卸压后的最大微震能量为41 kJ,仅为卸压前的63.07%,说明工作面卸压效果明显,冲击危险得到缓解。 图20 孙村煤矿1411工作面卸压前后微震总能量变化Fig.20 Comparison of microseismic energy before and after stress relief (1)采掘扰动后围岩能量积聚呈黏弹非线性,深部应变型冲击地压是围岩系统能量积聚大于能量释放与耗散之和的结果;深部坚硬顶板型冲击地压是由顶板破断引起,但与浅部相比,煤层积聚弹性变形能和顶板积聚弯曲变形能均增大,转换为煤体抛出的动能增多;深部断层受高集中应力和断层面两侧煤岩力学性质差异较大的影响,开采扰动下更易发生错动滑移,导致深部断层型冲击地压发生。 (2)深部应变型冲击地压是应力集中和能量大量积聚的结果,应以能量和应力判据为主;深部坚硬顶板型冲击地压是应力从静态到动态突然转变,以及释放大量能量的过程,也应以能量和应力判据为主;深部断层滑移型冲击地压是释放能量从量变到质变,应以能量判据为主。基于各类冲击地压特点,提出了以深部冲击地压类型为导向的监测预警方法。 (3)深部应变型冲击地压解危方法优先顺序为开采保护层、大直径钻孔、断底和煤层注水;深部坚硬顶板型冲击地压解危方法优先顺序为开采保护层、深孔断顶爆破、大直径钻孔、断底和煤层注水;深部断层型冲击地压解危方法优先顺序为开采保护层、大直径钻孔和煤层注水。研发了钻孔施工与预警同步一体化技术,可在钻孔施工过程中通过监测煤粉量和应力变化信息,对施工过程中可能发生的冲击危险进行同步预警。 (4)煤矿深部开采冲击地压防治作为一个系统工程,以科学分类为基础的系统防治技术体系,将是深部开采冲击地压需要重点攻关的研究方向,尤其是深部耦合型冲击地压的致灾机理与防治将更为复杂。近年来,厚积松散层、浅埋煤层、薄基岩、软弱煤层等新区域也纷纷产生冲击地压现象,其发生的机理、类型等也需进一步探索和研究。 致谢感谢新汶矿业集团等单位提供的现场监测数据。

1.3 深部断层滑移型

2 深部开采煤岩冲击倾向性评价

2.1 冲击倾向性指标

Table1Newburstevaluationsystemfordeepcoalmining

2.2 冲击倾向性最优模糊评价方法

3 深部开采冲击地压监测预警

3.1 深部应变型

3.2 深部坚硬顶板型

3.3 深部断层滑移型

4 深部开采冲击地压卸压解危技术

4.1 组合式解危方法

4.2 典型冲击地压卸压解危实践

5 结 论