煤矿冲击地压启动理论及其成套技术体系研究

潘 俊 锋

(1.煤炭科学研究总院 开采研究分院,北京 100013; 2.天地科技股份有限公司 开采设计事业部,北京 100013)

发生机理、危险性预评价、实时监测预警以及综合防治是煤矿冲击地压灾害防治的四大环节。一切与冲击地压有关的技术、装备研究以及工程施工,都离不开正确的理论指导,没有核心理论思想贯穿始终的技术与工程活动,甚至装备研发都是盲目的。因此,冲击地压研究核心分为两大部分,一是冲击地压发生的理论认识;二是基于冲击地压发生理论认识的成套技术体系。

理论认识研究是冲击地压研究不可逾越的基础环节。多年来,人们一直尝试着去认识冲击地压,期间形成了“强度理论”、“刚度理论”、“能量理论”、“冲击倾向性理论[1-3]”以及后来的“失稳理论[4-5]”和“三因素机理[6]”、“强度弱化减冲理论[7-9]”等观点。这些理论都从不同侧面揭示了冲击地压发生条件与原理,对于冲击地压研究起到了很大的推进作用。但是,传统的冲击地压理论认识在与实际采场、巷道等工程结构问题相对应,下一步如何监测、如何防治等方面尚需进一步发展。

冲击地压评价、监测与防治是基于理论认识的工程活动。目前矿井出现冲击地压多参照法规要求,结合灾害程度开展监测与防治技术应用,由于缺乏针对矿井不同时期的、科学的技术体系指导,冲击地压防治效果甚微,尤其是对于建设矿井或新出现冲击地压的矿井,面对层出不穷的监测与防治方法望而却步,难以决策,一些技术成熟的矿井也是经历了漫长的教训与经验积累过程[10-11]。为此,贯穿于冲击地压机理、监测与防治全过程的理论,并基于此理论适用于矿井全周期的全链条式防冲技术体系急需建立。

本文从揭示冲击地压的材料-结构动力失稳启动原理出发,完善冲击启动理论认识,将煤矿冲击地压机理、监测与防治指导理论关联并统一起来,针对生产期矿井,提出在冲击启动类型确定基础上,以诱发冲击启动载荷源为中心,分源监测,分源防治,以“卸”为主,以“支”为辅,“卸、支”耦合防冲作用的思想;针对建设期矿井,提出集中静载荷疏导的区域防范冲击地压的理论与技术体系,最终从另一新视角建立了适应矿井全周期的冲击地压防治成套理论技术体系。经过多年来的实践检验,社会、经济效益显著。

1 冲击地压启动原理

1.1 冲击地压演化的“黑箱理论”认识

冲击地压启动是冲击地压整个物理演化过程中的局部环节,为了分解得到整个冲击地压发生物理演化的各个阶段,本文从重新认识冲击地压概念着手,然后采用控制论中的黑箱方法进行问题解决。

1.1.1 冲击地压概念传统认识

就冲击地压定义而言,我国《煤矿安全规程》对其定义为:井巷或工作面周围煤(岩)体,由于弹性变形能的瞬时释放而产生的突然、剧烈破坏的动力现象。由于历时暂短,人类对于冲击地压的认识以结果性的现象冠名,目前对冲击地压的研究也是极其抽象的,类似的还有煤与瓦斯突出、岩爆、矿震等,尚未实现自身演化过程的解析,对冲击地压的评价、监测、防治都是通过间接信息来完成,而诸如能量、应力等信息与冲击地压发生并不是完全线性关系;微震、地音、电磁辐射等信息甚至不是正相关关系,因而冲击地压尚未被掌控。上述定义的意义在于警示人们,这不是常规矿压现象,冲击地压之所以划归于动力灾害,是因为冲击地压发生是有别于常规的矿压显现,其发生破坏是由里向外,并且里边先于外边、快于外边围岩破坏,否则难以集聚较大能量。

1.1.2 冲击地压演化过程黑箱方法分解

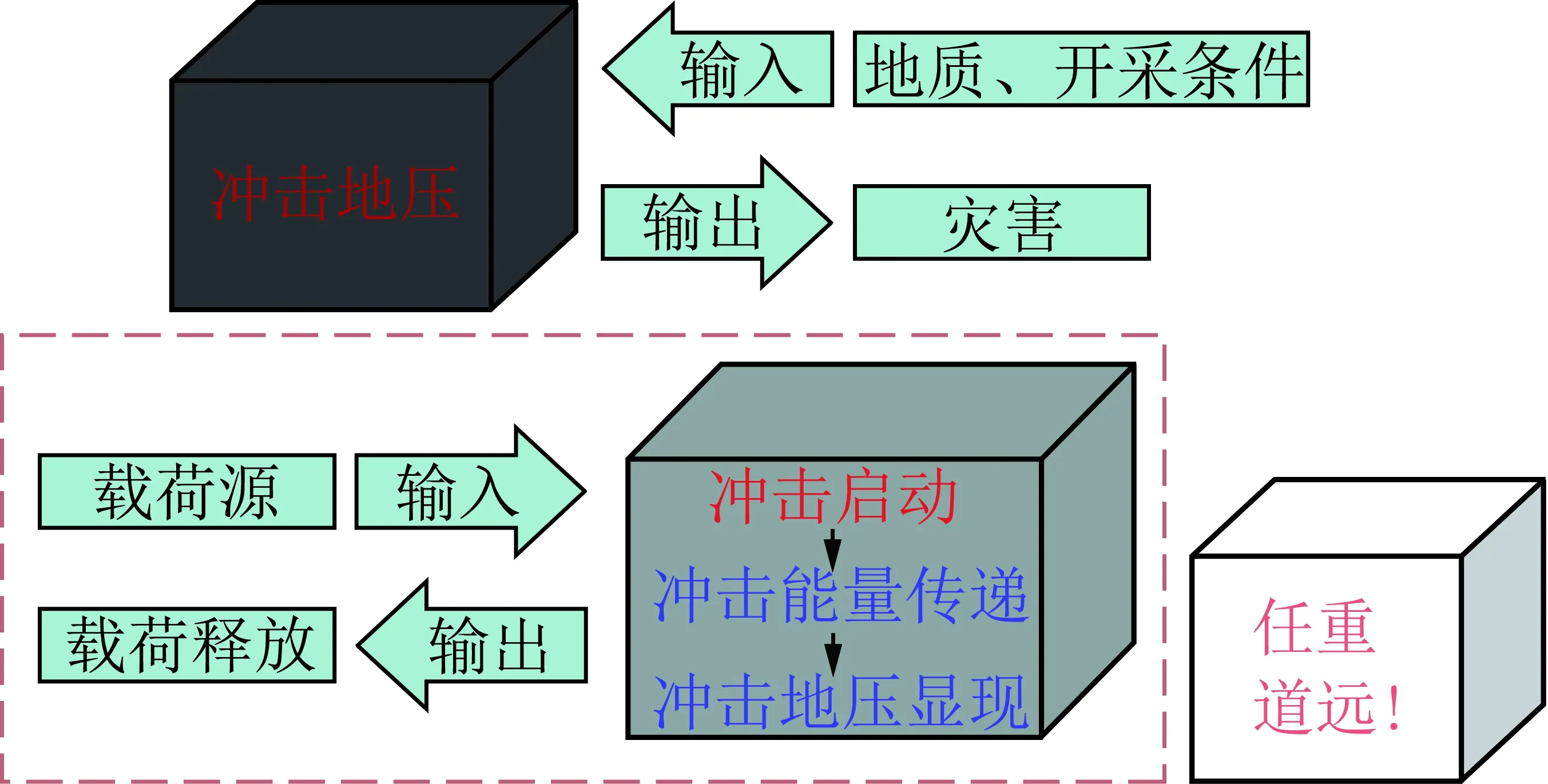

在控制论中,通常称未知的区域或者系统为“黑箱”,而称全知的区域或系统为“白箱”,称处于“黑箱”和“白箱”之间或者部分可知黑箱为“灰箱”。黑箱研究方法是通过分析黑箱中“输入”、“输出”的变量,来分析有关黑箱内部情况的推理,探索、发现其内部规律,实现对黑箱的感知。只知道输入和输出,而对于中间过程不清楚,这是黑箱认识的特点,对于冲击地压来说,我们知道采掘区域的地质、开采条件及采掘活动(输入信息),而在某一时刻发生冲击地压(输出信息),对于冲击地压如何形成,演化历程不清楚。文献[12]分析认为:冲击地压黑箱中经历了3个阶段,逻辑关系是:冲击启动—冲击能量传递—冲击地压显现。这样,我们对冲击地压的认识,如图1所示,就进入“灰箱”阶段,我们对冲击地压在灰箱中的发展历程有了间接了解。

影响冲击地压发生的因素很多,虽然复杂多变,但最终都得归结于为冲击启动阶段提供载荷源,有的提供静载荷源,有的提供动载荷源,所以,黑箱阶段我们认识到,冲击地压黑箱中输入地质、开采条件,输出的是灾害。而在灰箱认识阶段,本文认为输入的地质、开采条件实质上是影响冲击地压启动的载荷源,输出的是灰箱中矛盾激化,平衡后高速剩余能量的释放,谁阻挡谁就受到破坏,表面上看就是破坏或者灾害,如图1所示。

图1 冲击地压物理过程的黑箱方法分解Fig.1 Physical process decomposition of rockburst by black box method

显然无论是区域开采活动还是局部采掘活动对冲击能量传递阶段、冲击地压显现阶段影响较小,并且即使有影响,一旦进入后两个阶段,几秒的过程,人类是无法干预的,从这个角度分析,冲击地压防治研究也是必须针对诱发冲击启动的载荷源。

1.1.3 岩体全应力应变与冲击地压演化过程

岩体和混凝土等材料的全应力-应变曲线如图2所示,对照冲击地压物理演化过程,对于冲击危险性煤岩体来说,OA阶段为材料的内部裂隙被压实;AB阶段为应力与应变呈现近似线性地增长,伴有体积变化,也是冲击载荷体基础静载荷积累阶段;BC阶段为载荷聚集阶段,煤岩体应力与应变之间表现出明显的非线性增长,材料的微裂纹也在不断发生和发展,此阶段距离冲击启动点C存在2种加载途径,一是继续获得静载荷增量,二是获得外界动载荷增量。整个OC阶段为冲击启动前的孕育阶段,即动、静载荷加载阶段,存在载荷不足夭折的煤炮发生情况,C点为临界点,也是冲击启动点,此时,EJ+ED-EC>0(EJ,ED,EC分别代表集中静载荷、集中动载荷、岩体动力破坏所需要的最小载荷)。CD阶段为剩余冲击能量对围岩做功阶段,过程中包含了对载体及阻挡物的破坏,即冲击地压显现。由此可见,冲击地压演化实质在岩体全应力应变曲线中对应的是岩体峰后发展的过程,区别于无冲击危险煤岩体,冲击危险性煤岩体将普通煤岩体一个月的破坏发展历程用几秒钟来完成,所以归类为灾害。

图2 冲击地压与岩体全应力应变曲线Fig.2 Rock burst and full stress strain curve of rock mass

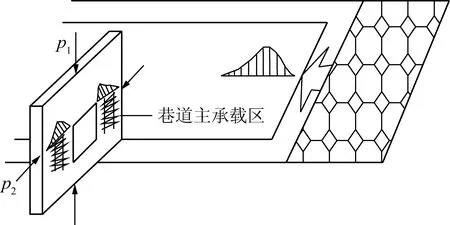

在达到强度极限时积聚于材料内部的应变能的数值记为W1,从裂缝到破坏整个过程所消耗的能量记为W2。若W1>W2,则材料破坏后仍剩余一部分能量,这部分变形能的突然释放会伴随有冲击,冲击启动;若W1 从冲击煤岩体全应力应变曲线可以看出,诱发冲击地压的各种载荷源,实质是影响冲击地压的冲击启动环节,诱发冲击启动,而不是全过程影响。 为了方便研究,本文界定由顶板-煤层-底板、空洞组成的工程结构系统的破坏失稳为结构失稳;与此相对而言,定义组合岩层组成的工程结构体中的单一岩性破坏、失稳为材料失稳。 本文认为冲击启动机理和冲击地压发生机理是2个不同的概念。冲击启动机理是研究主导冲击地压过程完成的启动区发生失稳并产生剩余动载荷的内在原理,重点在于冲击地压为什么进入启动阶段;而冲击地压发生机理则是研究从冲击启动—冲击能量传递—冲击地压显现整个全过程的内在原理,更多的是揭示冲击地压为什么显现了。本节着重研究冲击启动的内在原理。 1.2.1 巷道承载的类建筑结构模型 煤矿井下巷道主承载区承受载荷随着周边采掘活动、采矿面积等在变化,如图3所示,巷道开挖,载荷重新分布,巷道主承载区载荷局部化集中,但是随着本工作面不断推进,工作面超前支承压力将与巷道主承载区载荷产出叠加效应,因此巷道的承受载荷发生变化(此处仅给出众多情况中的一个例子),因此,图3为变载荷的巷道承载的类建筑结构模型,图中P1,P2示意围压。本文的研究将着重研究变载荷的巷道承载的类建筑结构模型失稳机理。 1.2.2 类建筑结构主承载体极限平衡方程 (1)弹性主承载体黏滑冲击条件。 为了方便研究,本部分选取一侧巷帮进行分析。图4为巷道侧帮塑性区、弹性区、原岩区分布图。在弹塑性变形过程中,巷帮煤体中垂直应力σy、水平应力σx以及原岩应力σ0如图4所示。如果弹性承载区瞬间冲进巷道空间可能会发生黏滑错动[13]。 图3 冲击地压巷道类建筑结构模型Fig.3 Model of tunnel construction with rock burst 图4 巷道帮部应力分区Fig.4 Stress zoning map of laneway 如图5所示,建立巷道侧帮主承载区微单元承载力学模型。图5中塑性区宽度x0由式(1)计算[13,16]。 (1) 图5 主承载区微单元承载力学模型Fig.5 Mechanical model of microelement bearing in main bearing area 巷道侧帮起到主承载作用的弹性区可以看作由无数个长度为dx的微单元组成。在该工程体中,冲击地压的破坏是由里向外。那么长度为dx的煤体单元处于极限稳定状态时,其两侧受到水平应力之差应该和顶底板对其静摩擦力相当,即 (2) 式中,f0为煤层与顶底板岩层的静摩擦因数。因煤体微单元在极限平衡状态时是静载的,故上式可以简化为 Mdσx=2f0σydx(3) 为此,巷道侧帮弹性区长度从x=0到x=l的煤体发生黏滑性冲击的必要条件是下列积分式(4)有解。显然下式中弹性区长度l在时变过程结束后,基本确定,只有σy是变量,并且随着外界开采条件变化较大,要使得该弹性区不产生黏滑错动,巷帮侧向垂直应力σy大小存在临界值,如果大于临界值,煤体与顶底板产生的静摩擦力大于水平应力,将不能产生滑动,而实际上给定巷道水平应力大小基本给定,巷帮垂直应力始终在变,这一条件很容易达到,所以,弹性区发生整体黏滑错动几率小[16]。 (2)判断巷道侧帮塑性区是否发生冲击。 巷帮冲击启动区为其弹性主承载区,当动力性黏滑错动发生后,弹性区释放大量的弹性能,除去导致煤体破坏消耗的能量,剩余冲击性弹性能转化为动能以围岩为传递载体球面辐射,巷道帮部塑性区及支护结构将阻止其传递。如果塑性区及支护结构未能消耗完冲击能量,塑性区及支护结构将受到破坏,并向巷道空间移动,造成冲击地压显现。如图6所示,此时巷道塑性区整体受力,并造成冲击地压显现的条件为 式中,x0由式(1)求得。随着开采扰动环境的改变,巷帮垂直应力σy一般呈增大趋势,再加上冲击地压矿井往往增大支护强度,所以该式很难成立,因而塑性区发生黏滑错动冲击的几率也很低。 图6 巷道侧帮塑性区受力分析Fig.6 Stress analysis of plastic zone in side of roadway 综上,通过类建筑结构主承载区、塑性区动力学方程解析分析,无论是可能的冲击启动区(巷帮主承载弹性区),还是巷帮浅部围岩的塑性区,随着巷帮垂直应力σy增大,也增大了煤体与顶底板的静摩擦阻力,所以难以产生黏滑错动冲击[16]。 总之,本文分析全煤巷道模型,冲击启动区不会发生向巷道空间的黏滑错动冲击。 1.2.3 类建筑结构主承载体地基极限平衡方程 通过上文分析表明,类建筑结构主承载体不会发生与顶底板的黏滑冲击,而巷道冲击地压显现主要表现为底板瞬间鼓起,下面主要分析巷道底板鼓起机制。 (1)工程结构体的应力分布和力学模型。 Pa=nP0(6) 式中,n为应力集中系数,一般取1.5~4.0。 图7 巷道侧向支承压力分布[14] Fig.7 Distribution of lateral support pressure in laneway[14] 图7中支承压力带影响宽度B可由下式确定: (7) 此时,可将图3和7类建筑结构体进行结合,考虑到该建筑结构上覆载荷在变化,因此简化为图8所示模型。此时巷道可被看作为一座由3部分组成的构筑物:巷道顶板与上覆岩体为上部结构物,两帮主承载区可视为构筑物基础,底板岩体可视为地基。上部结构物的荷载是通过基础传递到地基上。图8中,基础宽度等于支承压力带影响宽度B,q为回填层、道床压力或底板支护反力,α=45°-φ/2。 图8 巷道底板动力失稳力学模型[14]Fig.8 Dynamic dynamic instability model of roadway floor[14] (2)巷道底臌的极限平衡。 在高度集中支承压力(上部载荷)作用下的巷道底板岩体(地基),当承受应力达到或超过极限承载力时,岩体将由弹性应力状态转变成塑性应力状态,岩体中将出现连续的剪切滑移面。此时,底板岩体中形成AOC主动状态区,ADF被动状态区和两者间的ACD过渡区,在底板水平应力N作用下产生运动趋势(图8)[14,16]。 根据太沙基理论,图8中OCDF范围内的巷道底板岩体处于极限平衡和塑性状态时,所对应的宽度B上的侧向极限平均集中应力(或者底板的极限承载力)计算[14]为 (8) 其中,Nq=eπtanφtan 2(45°+φ/2);Nc=(Nq-1)cotφ;Nr≈2(Nq+1)tanφ,Nr,Nq,Nc为承载力系数,并且都是巷道底板岩体内摩擦角的函数;c,φ,γ分别为岩层的黏聚力、内摩擦角和容重。 在宽度B范围内侧帮集中应力的平均值近似为 (9) 图9 主承载区集中应力与应力集中系数关系Fig.9 Concentrated stress and stress concentration coefficient in the main bearing area 由式(8)可得,主要条件给定,类建筑物地基极限承载力就确定,为一个常数;而由式(9)及图9可得,宽度为B的主承载区集中应力与该位置应力集中系数成一次函数关系。如果应力集中系数n足够大,当Pn>Pu时,即侧向集中应力大于底板岩体极限承载力,巷道底板岩体将产生整体塑性剪切破坏,剪切破坏体沿OCDF连续滑动面从底板向巷道内鼓出,因而引起底臌发生。 冲击地压发生往往是两帮、底板联动破坏,但究竟是哪个先破坏,谁带动谁,本部分建立二者联动力学模型如图10所示。图10中将类建筑结构中的承重墙放回巷道两帮围岩分区中,则对应于巷帮弹性区,也是巷道工程结构的主承载体。 图10 主承载区、地基联合承载力学模型Fig.10 Mechanical model of main bearing area and foundation 图10模型中宽度为B的主承载区由无数个dx单元组成,由前文分析可得,冲击地压发生时,该部分煤体难以发生向巷道空间的黏滑错动冲击,因此主承载区将持续进行能量储存,直至达到强度承受极限,动力性破坏发生。根据岩体动力破坏的最小能量原理:无论在一维、二维或三维应力状态下岩体动力破坏所需要的能量总是一维应力状态下破坏所消耗的能量[15]。 要完成上述过程,主承载区集中载荷Pn必须足够大,而在Pn增大过程中,其载荷值将可能达到底板的极限承载力Pu值,从而使得地基处于极限稳定状态。由于底板的冲击倾向性,底臌不会轻易发生,能量储存起来。当主承载区煤体时机成熟,发生材料失稳破坏,并瞬间释放动载荷诱发底板瞬间底臌,而此时整个工程结构体由于地基错动发生整体结构失稳,冲击启动过程完成。值得注意的是,在整个冲击启动过程中,水平应力尤其是底板中的水平构造应力起到推动作用,图10中水平应力N促使主动破坏区地基OCA区域产生向巷道正下方底板运动趋势[16]。 图10为静载荷主导的巷道冲击启动过程揭示,图11以采场模型为例,在静载荷基础上考虑了动载荷扰动、加载。 综上,可见冲击启动是启动区材料强度不够而发生材料破坏,导致工程结构体稳定性不够而发生结构破坏的结果,由于整个系统的冲击倾向性,外在表现出材料-结构动力失稳。 图11 采场底板动力失稳力学模型Fig.11 Mechanical model of dynamic instability of stope floor 2.1.1 煤矿冲击地压主要启动类型 井田区域、局部开采对冲击地压发生的影响因素复杂多变,但最终都归结到提供两类载荷源(集中静载荷、集中动载荷)。两类载荷影响冲击地压发生,实质是影响冲击地压的冲击启动环节,而不是全过程影响。从诱发冲击启动的载荷源来分,冲击地压主要存在2种类型:集中静载荷型和集中动载荷型(动静载叠加型),其它因素的变化都属于载荷源内部组合模式的变化,而不改变冲击启动类型。 如图12所示,浅部矿井因埋深浅,重应力等基础静载荷相对不足,主要存在一种冲击形式,即动、静载叠加冲击型;深部矿井因埋深大,重应力、水平应力等基础静载荷相对充足,达到冲击临界值对载荷增量要求较低,主要存在两种冲击形式:微动载冲击型、纯静载冲击型。因此,煤矿冲击地压防控,静载荷主导,兼顾动载荷应开展“分源”防治。 图12 冲击地压启动类型与开采深度的关系Fig.12 Starting type and mining depth of rock burst 2.1.2 冲击地压机理、监测与防治关联指导理论 (1)冲击地压启动理论 文献[12]早在2012年通过冲击地压发生过程剖析与案例验证,得到冲击地压发生的时间序列与空间序列对应关系;揭示了诱发冲击地压启动的两类载荷源内外因关系;给出了冲击地压的可能启动区域。针对冲击地压两帮、底板联动的启动过程,前文专门揭示了冲击地压的材料-结构动力失稳启动原理,从而将冲击启动理论完善为:冲击地压发生是一个动力学过程,依次经历冲击启动—冲击能量传递—冲击地压显现3个阶段;冲击启动是单一结构体突破材料强度极限,材料失稳,导致联合结构体结构失稳的结果;采动围岩近场系统内集中静载荷的积聚是冲击启动的内因,采动围岩远场系统外集中动载荷对静载荷的扰动、加载是冲击启动的外因;可能的冲击启动区为极限平衡区应力峰值最大区,冲击启动的能量判据为EJ+ED-EC<0。 (2)冲击地压启动理论工程指导意义 包括了4个方面:① 将冲击地压机理研究提前至冲击启动阶段;② 冲击地压监测可从采动围岩近场静载荷和远场动载荷两方面分源监测。③ 冲击地压的防治,核心是2个阶段:① 阻止冲击启动;② 如果冲击启动,降低能量总量和减小剩余能量释放速度。具体结合分源监测开展分源治理;④ 指出了采动围岩近场应力峰值区为可能的冲击启动区。示意流程如图13所示,以诱发冲击启动的静、动载荷源为中心开展分源监测、分源防治。 图13 冲击地压分源防治流程Fig.13 Flow chart of rock burst prevention from the source of the load 课题组以冲击地压物理演化过程剖析为切入点,以诱发冲击启动载荷源为主线,基于冲击启动理论分别对冲击地压机理、预评价、监测预警、防治等各环节开展了系统性研究,在实践应用基础上建立煤矿冲击地压理论与成套技术体系,如图14所示。 图14 煤矿冲击地压成套理论技术体系Fig.14 A complete set of theoretical and technical system drawings for rock burst 该体系具有以下执行要求: (1)煤矿冲击地压成套理论技术体系,所述理论为冲击启动理论,所述技术体系为在机理、评价、监测预警及防治过程中建立在冲击启动理论指导基础的技术应用。 (2)冲击启动理论,包含了4层认识:指出了冲击地压的物理过程;分析了冲击启动载荷源的内外因关系;揭示了冲击启动区以及启动原理;分析了冲击启动的分类与载荷判据。对于冲击启动理论所划分的两种冲击地压类型,本体系都适用。 (3)基于冲击启动理论的冲击地压防治主要包括了矿井建设阶段的区域防范与生产阶段的局部防治。 将采掘空间冲击地压发生的条件联系到井田范围来讲,井田区域范围不合理的开采为后期局部冲击地压启动主要提供集中静载荷。矿井生产阶段,冲击地压的发生,从诱发冲击启动的载荷源来分,冲击地压主要存在2种类型:集中静载荷型和集中动载荷型,其它因素的变化都属于载荷源内部组合模式的变化,而不改变冲击启动类型。因此针对每一起冲击地压案例,首先要辨别冲击启动类型。 (4)针对建设阶段(图14中开采前),井田范围集中静载荷的迁移,集中,不能通过爆破卸压等手段来干扰,也不能采取手段来堵,最为有效的方法就是“疏导”,即通过区域集中静载荷“疏导”理念与方法体系来开展冲击地压防范[17]。 对于生产阶段(图14中开采中),由于采掘空间采空区日益形成,动载荷源产生,所以冲击地压防治,应该在冲击启动类型确定基础上,以载荷源为中心,分源监测,分源治理,以“卸压”为主,以“支护”为辅,“卸、支”耦合作用。 (5)冲击启动的判别准则为采掘空间极限平衡区集中静载荷与远场系统外集中动载荷之和大于主承载区动力破坏所需要的最小能量。无论哪种类型冲击启动,采场、巷道冲击启动实质是极限平衡区静载荷集中,是内因,外界动载荷起到促进作用,底板、煤壁只是能量传递与释放的载体,即冲击地压显现位置。 (6)煤矿冲击地压成套理论技术体系建立,下一步精细化、精度化工作仍在进行中。 陕西彬长矿区某新建矿井,埋深900 m左右,井田构造总体形态为一走向北东~北东东,倾向北西的单斜,发育有次级波状起伏,倾角2°~7°。主采煤层为4煤层,为单一近水平煤层,煤层厚度为0~15 m,煤层直接顶为粗粒砂岩和细粒砂岩,其厚度为4~25 m,煤层直接底为铝质泥岩及泥岩组成。 一盘区位于矿井西翼北部,为该矿的首采盘区,周边均为实体煤。一盘区计划共布置工作面5个(101,103,104,105,106),4煤层为该区惟一开采煤层。一盘区4煤层赋存深度在800~1 000 m之间。一盘区3条大巷掘进揭煤后陆续发生冲击地压。 3.2.1 矿井建设阶段 分析认为该矿埋深较大,采掘空间基础静载荷较为充足,应从开拓、准备阶段就进行静载荷疏导,以降低后期局部解危的难度和强度。依据冲击地压防治的成套理论与技术体系:① 进行了煤岩层冲击倾向性鉴别,认为煤层具有强冲击倾向性,顶底板为弱冲击倾向性,进入防冲程序。② 基于最大水平主应力方向调整了一盘区大巷方向,并将一盘区大巷外延段以及二盘区大巷调整至顶板岩层中,以降低巷道极限平衡区应力集中程度。③ 将矿井原计划采用的分层综采,基于防冲角度,调整为一次采全厚的综放开采工艺。由于顶煤的垫层作用,以降低采场冲击危险性。④ 将原来设计的盘区两翼开采,调整为多盘区单翼“一区一面”开采,避免了采掘扰动应力叠加影响。⑤ 将原来设计的工作面区段煤柱由20 m调整为6 m沿空掘巷布置,降低了区段煤柱应力集中程度。 依据前文建立的理论与技术体系,针对首采面开采前,以集中静载荷疏导为目标,通过优化矿井开拓、准备阶段的设计,达到了该矿冲击地压源头治理目标。 3.2.2 矿井生产阶段 (1)动、静载荷源分源监测 伴随着首采工作面的推进,矿井采空区逐渐出现,顶板动载荷源产生,依据冲击地压防治的成套理论与技术体系,需要开展诱发冲击启动的集中静载荷源、集中动载荷源分源监测、分源治理。如图15所示,矿井安装了波兰ARAMIS ME 微震监测系统进行顶板动载荷源实时监测,101首采工作面附近共布置6个微震监测点,一盘区辅助运输大巷和回风大巷各布置1台拾震器S4,S5;101回风巷安设2个拾震探头T6,T7;101运输巷安设2个拾震探头T8,T9,对101工作面形成环状包围,用于监测工作面微震事件,监测点布置如图15所示。 图15 动载荷监测传感器布置方案Fig.15 Layout plan of dynamic load monitoring sensor 对于深部集中静载荷监测,101工作面采用KJ21冲击地压应力在线监测系统,通过在采掘空间围岩埋设高精度应力传感器,实时监测采动围岩近场系统内静载荷的积聚及变化,从冲击地压发生的内因角度监测并警示应力或能量状态,从而为减灾避灾提供指导。回风巷和运输巷压力传感器安装在工作面侧,自开切眼前方10 m开始,每间隔25 m一组,每组2个测点,埋设深度分别为7,15 m,钻孔直径45 mm。每组2个测点间距不超过1 m;辅助运输巷和回风巷联络巷传感器安装在煤柱侧,具体布置如图16所示。图17表明,工作面推进后动载事件增长迅速。 图16 静载荷监测传感器布置方案Fig.16 Layout plan of static load monitoring sensor 图17 工作面回采前后微震事件对比Fig.17 Contrast diagram of microseismic events before and after recovery of working face (2)动、静载荷源分源治理与效果 在工作面回采过程中,除了加强支护,延长工作面超前支护距离外,主要根据煤体应力计监测到的巷道高集中应力采用了大直径钻孔卸压,针对微震定位到的动载荷源主要为上覆25 m厚的砂岩顶板,采用了顶板预裂爆破方法处理。坚持以“卸压”为主,以“支护”为辅,“卸、支”耦合作用的冲击地压局部防治理念。在实施解危工作之前,101工作面绝大部分区域冲击危险性指数均小于0.75,其中处于0.5≤C<0.75之间的中等危险区域分布较为集中,大约为工作面整体区域的1/5。在实施卸压工作之后,工作面冲击危险性指数处于0.5≤C<0.75的中等危险区域呈零散分布,大约为工作面整体区域的1/8。可见,通过实施解危工作,大部分中等危险区域的危险性有所降低,转变为弱危险区域,解危工作成效较为显著。 截止本文发稿,矿井一盘区大巷、二盘区大巷掘进到位,安全回采了4个工作面。 冲击地压终究是一个专业问题,为了便于广大工程技术人员领会其中的原理,笔者长期思考总结的3个防冲理念,与大家交流。 (1)冲击地压机理——水杯理论。与冲击启动理论对应,以杯子里的水溢出为冲击,杯子已有水为基础水位(基础静载荷),水溢出有两种途径:一种是紧贴杯壁细流注水(纯静载荷冲击);一种是外力摇晃溢出(对应外界动载荷扰动)。无论哪种情况,杯子里必须得有基础水量(冲击地压基础静载荷),这是内因。水是否溢出在于获取细流(相对静载荷)或摇晃(动载荷)的时机。 (2)冲击地压预警——手表原理。冲击地压监测预警是世界难题,为了达到较为准确的预测,无论是从载荷源分布上、还是从空间位置等角度,人们都想到多种方法综合监测,但都是一个结果,是否危险,正如同戴多块手表,而每块时间都不一样,因此冲击地压多种方法监测预警必须要考虑各自权重贡献。 (3)冲击地压防治——泄水任务。冲击地压采掘巷道,从走向上来看,各个区域因地质、开采环境的不同,应力分布极不均匀,但达到冲击的条件基本相似,对于防冲工作者来讲,通俗的说,就是沿巷道走向两帮放置了两排同规格的无数个水杯,而各个水杯的基础水位高低不同,后期将面临着获得细流或者晃动增量,目前我们还做不到预测水什么时候满,所以主要任务是泄水,评估出较高水位,及时泄水,以提高其后期获取的增量门槛。 (1)采用黑箱研究方法分解冲击地压物理过程,将冲击地压由“黑箱”认识推进到“灰箱”认识阶段。 (2)将冲击地压机理研究提前至启动阶段。指出顶板-煤层-底板,空洞组合工程结构体,其冲击启动原理为弹脆性单一结构体突破材料强度极限,材料失稳,导致组合结构体结构动力失稳的结果。 (3)将冲击地压机理、监测与防治指导理论关联并统一起来,通过近10 a的研究与工程实践,基于冲击启动理论建立了适应矿井全周期的冲击地压防治理论及技术体系,工程应用效果良好。1.2 冲击地压工程结构体失稳极限方程

1.3 冲击启动的材料-结构动力失稳机理

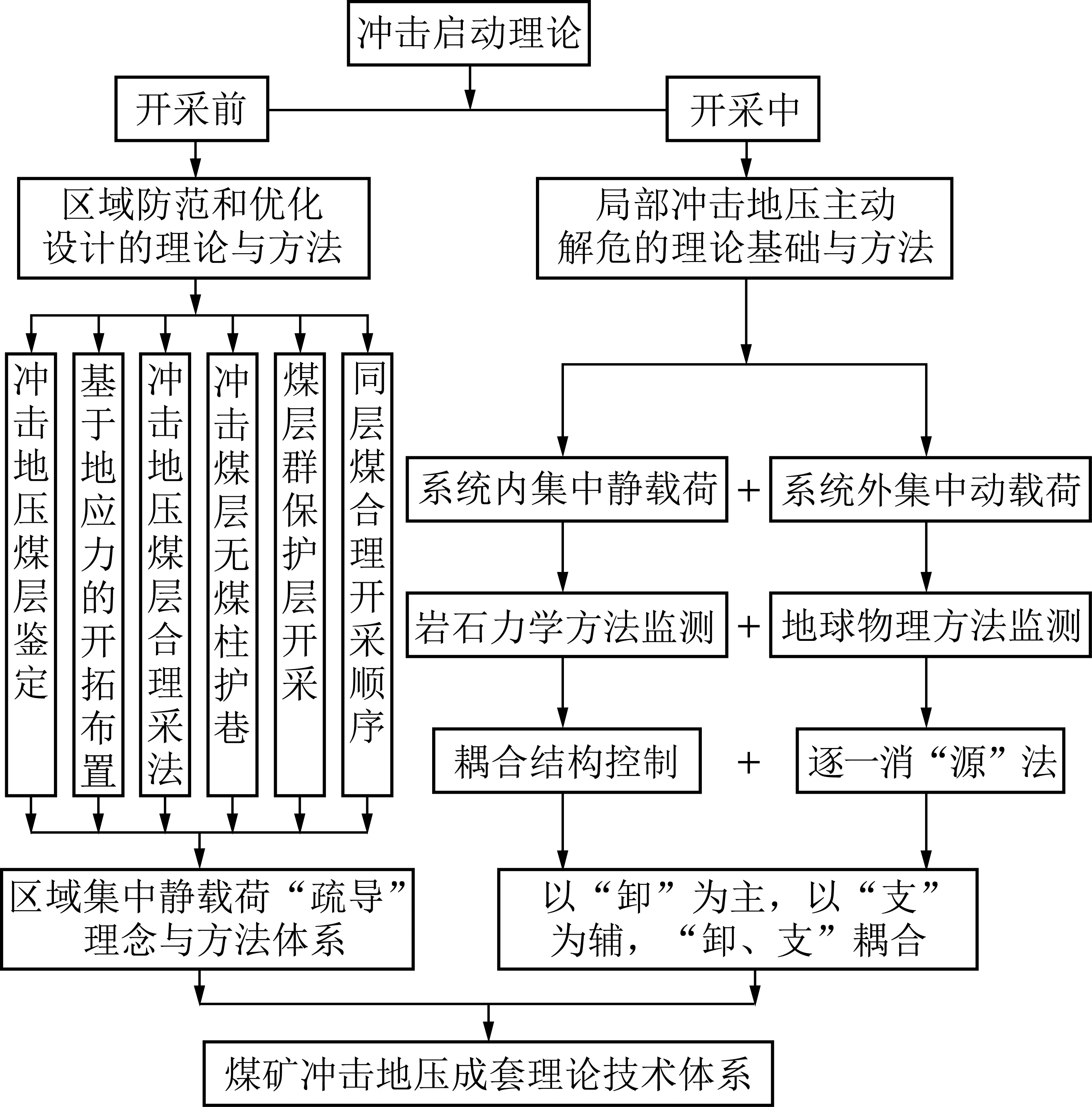

2 冲击地压理论与防治技术体系建立

2.1 冲击地压机理、监测与防治统一指导理论

2.2 冲击地压防治成套技术体系

3 工程应用实例

3.1 矿井地质和开采条件

3.2 冲击地压防治理论与技术体系应用

4 讨 论

5 结 论