临床药师参与1例胆道感染继发腹膜炎患者抗感染治疗的病例分析

梁瑜,孟真,李祥鹏,仓怀芹,隋忠国

(1.青岛大学附属医院药学部,山东 青岛 266003;2.青岛大学附属医院介入科,山东 青岛 266003)

随着临床药学工作的不断开展深入,临床药师参与用药方案设计,纠正临床不合理治疗方案,提供用药建议,成为临床药师工作最核心的内容[1]。本文以1例胆道恶性梗阻合并胆道感染、继发急性腹膜炎患者为例,分析患者的抗感染治疗方案及药学监护点,探讨临床药师参与药物治疗过程中的作用,并为临床合理用药提供一定参考。

1 病例资料

患者,男,62岁,因“皮肤、巩膜黄染2月”于2017-5-23入院。患者5年前因“胃窦分化腺癌”行“姑息性远端胃近全切除术”,术后行多周期化放疗。1年前行正电子发射计算机断层显像(PET-CT)示肝门胰头区、腹腔肠系膜上静脉旁、腹主动脉与下腔静脉周围多个增大淋巴结,考虑肿瘤复发转移。2月前出现皮肤、巩膜黄染,监测癌胚抗原(CEA)升高、肝功能受损明显,上腹部增强CT提示壶腹周围改变及肝脏低密度影、腹膜后多发肿大淋巴结影、腹腔积液,遂暂停化疗,为进一步诊治收住消化内科。入院诊断:①梗阻性黄疸;②胃窦低分化腺癌,术后二次复发多周期治疗后;③肝脓肿引流术后;④胃术后。

既往史:否认肝炎、结核、疟疾病史,否认高血压、心脏病史,否认糖尿病、脑血管疾病、精神疾病史,5年前因肝脓肿行引流术,否认食物药物过敏史,预防接种史不详。

2 抗感染治疗经过

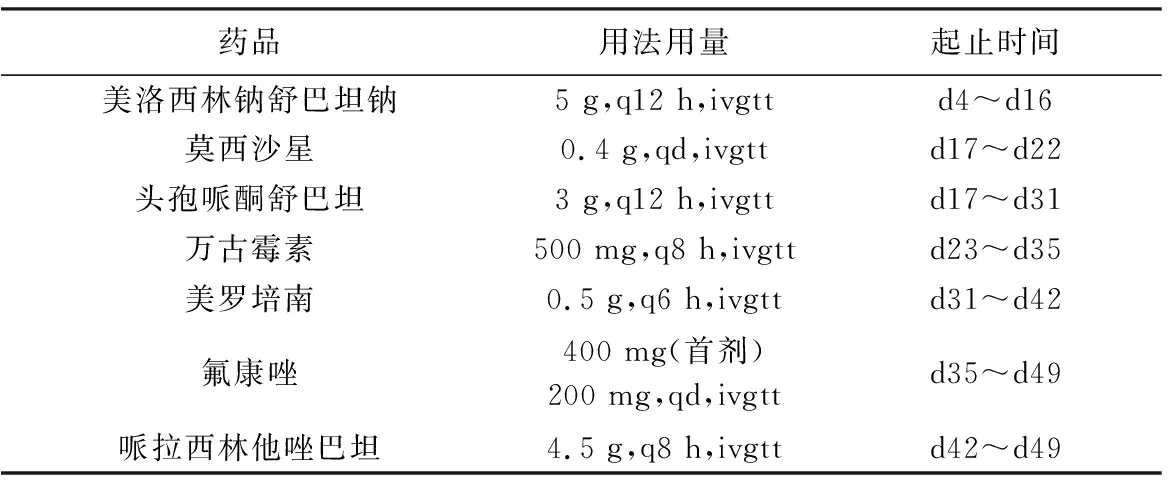

患者因肿瘤转移压迫壶腹部导致胆道梗阻,于2017-5-26(入院第4天)行经皮肝穿刺胆管引流术(percutaneous transhepatic cholangio-drainages,PTCD),术后患者出现发热,体温38.2 ℃,WBC 9.53×109/L,N% 85.2%,使用美洛西林钠舒巴坦钠抗感染治疗。第11日患者无发热,行经皮肝穿刺胆道支架植入术。第15天患者再次出现发热,体温38.8 ℃,WBC 12.8×109/L,N% 92.4%,引流管渗出液较多,医师考虑不除外引流管部分脱出,急行腹部立位平片检查,期间因患者不慎导致引流管完全脱出,暂将引流切口缝合,择日行第二次胆道支架植入术。第17天患者诉全腹疼痛,以下腹为著,伴腹胀,伴发热,伴畏寒、寒战,查体:体温38.5 ℃,腹壁柔韧,拒按,全腹压痛及反跳痛,移动性浊音阳性,肠鸣音未闻及,医师诊断急性腹膜炎,调整抗感染治疗方案为莫西沙星联合头孢哌酮舒巴坦,并行B超引导下腹水穿刺引流、送细菌培养。第20天患者仍有发热,体温38 ℃,腹部压痛较前稍有好转。第23天腹水培养示屎肠球菌(氨基糖苷类高水平耐药,HLAR),临床药师会诊建议使用万古霉素500 mg,q8 h抗球菌治疗,停莫西沙星。第28天患者低热,腹部无明显疼痛,腹泻5次,为稀水样便,查体:体温37.3 ℃,腹壁柔软,无明显压痛及反跳痛,肠鸣音可闻及。复查WBC 9.7×109/L,N% 77.1%,大便菌群分析示球杆菌比例倒置,医师考虑目前抗感染治疗有效,暂不调整治疗方案,并加用蒙脱石散止泻,同时为避免静脉用药对外周血管刺激,行B超引导下经外周静脉穿刺中心静脉(PICC)置管。第31天患者仍有低热,腹胀,腹泻9次,临床药师会诊考虑患者为抗生素相关性腹泻,建议调整治疗方案为美罗培南0.5 g,q6 h联合万古霉素抗感染治疗,并再次行腹水穿刺引流、送细菌培养,同时加用益生菌制剂调节肠道菌群。第35天患者腹泻好转,体温再次升高至39 ℃,腹水培养示白假丝酵母菌,临床药师考虑不除外万古霉素引起药物热可能,建议停用万古霉素,加用氟康唑首剂400 mg后每天200 mg,qd维持治疗。第39天患者体温再次出现波动,复查WBC 9.6×109/L,N% 76.4%,并送检血培养,同时再次行腹水穿刺引流、送细菌培养。第42天血培养示铜绿假单胞菌,腹水培养阴性,临床药师建议停用美罗培南换用哌拉西林他唑巴坦抗感染治疗,同时拔除PICC置管。第49天患者体温、血象复常,停用抗菌药物,转外科继续治疗。

表1 住院期间患者使用的抗菌药物

3 讨论

3.1 抗感染治疗评价

3.1.1 经验性治疗 胆道感染是恶性梗阻性黄疸患者PTCD术后少见而又严重的并发症之一,如未能及时控制,可能会威胁患者生命。彭波等[2]研究发现,PTCD术后胆管炎病原菌多来自肠道,其中G-性菌占86%,并可能出现超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)阳性的大肠埃希菌。该患者初始选用美洛西林钠舒巴坦钠,可覆盖多数产β-内酰胺酶的肠杆菌、厌氧菌等细菌,初期感染控制效果尚可。但是,随着胆道外引流管留置时间的延长,导致胆道暴露于肠道消化液的时间延长,增加肠道细菌反流并定植于胆道,加之广谱抗生素的长期使用,发生耐药菌感染的风险将大大增加。孟庆玲等[3]研究提示,胆道恶性梗阻患者由于病程长、免疫力低以及长期使用广谱抗生素,肠球菌感染率及多重细菌感染率明显升高。因此,患者第15天出现发热,血象等炎性指标升高,胆道外引流不通畅,美洛西林钠舒巴坦钠已使用12 d,应警惕耐药肠球菌感染的可能。

第17天患者因引流管脱落继发急性腹膜炎,医师考虑胆道病原菌侵入腹水繁殖引起,遂调整抗感染治疗方案为莫西沙星联合头孢哌酮舒巴坦。莫西沙星是第四代氟喹诺酮类抗菌药物,对G+、G-性菌及厌氧菌具有抗菌活性,能够覆盖腹腔感染的常见病原菌。但是,近年来肠球菌对莫西沙星的耐药率呈上升趋势,特别是屎肠球菌耐药率高达85.5%[4],对于存在耐药肠球菌感染可能的患者,经验性抗球菌治疗时,推荐使用万古霉素。此外,《产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌科细菌感染应对策略专家共识》[5]指出,产ESBLs菌株对不同的复合制剂敏感性存在较大差异,对头孢哌酮舒巴坦和哌拉西林他唑巴坦敏感率达80%以上,推荐二者用于轻中度感染的治疗。本例患者存在肿瘤病史、广谱抗生素使用以及侵入性诊疗操作等危险因素,导致多种细菌混合感染引起继发性急性腹膜炎,且存在耐药性菌株及产ESBLs菌株的可能,分析该患者调整后的抗感染方案,莫西沙星对于肠球菌的经验性治疗效果不佳,而头孢哌酮舒巴坦对可能出现ESBLs阳性的大肠埃希菌的经验性治疗效果尚可。

3.1.2 目标性治疗 肠球菌是临床较常见的一类条件致病菌,近年来由于抗菌药物的广泛应用,使肠球菌尤其是耐药肠球菌引起的医院感染逐渐上升,成为医院感染的主要病原菌之一。而在耐药菌株中氨基糖苷类高水平耐药(HLAR)菌株占了较大的比例。李红玉等[6]报道HLAR屎肠球菌对β-内酰胺类、喹诺酮类抗生素的耐药率在85%以上,明显高于粪肠球菌的10%以下。万古霉素、替考拉宁及利奈唑胺是当前治疗HLAR感染较好的抗菌药物。第23天患者腹水培养出HLAR屎肠球菌,药敏试验仅对万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺、替加环素敏感。万古霉素广泛分布在组织及体液中,尤其在腹水中分布良好,因此,临床药师选用万古霉素进行目标性治疗。成人患者万古霉素的建议起始量为每次15~20 mg·kg-1,q 8~12 h使用。根据该患者的年龄、体重、肝肾功能、腹水量以及细菌的最小抑菌浓度(MIC)值,临床药师建议万古霉素500 mg,q8 h,并在第4剂给药前30 min测定其谷浓度为13.60 μg·mL-1,维持在推荐谷浓度10~15 μg·mL-1之内,治疗13 d后腹水培养未见肠球菌。

假丝酵母菌亦属于条件致病菌,当机体的免疫力低下或受损时,可侵袭机体,造成多部位的感染。肿瘤患者由于细胞的免疫功能降低,放化疗后导致白细胞数量逐渐减少,同时应用广谱抗菌药物和激素,因此极易发生真菌感染,其中以白色假丝酵母菌最为常见[7]。本例肿瘤患者机体抵抗力弱、营养状况较差,入院后使用多种广谱抗生素长达1月后,再次出现发热,应警惕真菌感染的可能。第35天患者腹水培养示敏感的白假丝酵母菌,由于氟康唑的组织穿透力强,可在机体内广泛分布,腹腔液的浓度约为血药浓度的1~2倍,因此,临床药师会诊建议给予氟康唑首剂400 mg迅速达到稳态血药浓度,继以200 mg,qd剂量维持治疗,治疗14 d后腹水培养转阴。

导管相关性感染为PICC置管发生率较高的并发症之一,严重者可引起患者败血症或全身感染性疾病。PICC作为一种有创的侵入性操作,成为院内感染常见菌入侵的门户。铜绿假单胞菌易在潮湿环境中生存与繁殖,广泛定植于医院环境内。本例患者PICC置管10余天,机体免疫功能差,同时合并重症感染,容易受到条件致病菌的侵袭。第42天患者血培养示敏感的铜绿假单胞菌,临床药师选用哌拉西林他唑巴坦4.5 g,q8 h抗感染治疗,同时拔除PICC置管减少危险因素,经治疗后患者感染症状、实验室检查明显好转。

3.2 抗感染药学监护

3.2.1 抗生素相关性腹泻 由于抗生素的应用引起菌群失调而导致抗生素相关性腹泻(antibiotic associated diarrhea,AAD)并不鲜见,国内外统计资料显示,几乎所有抗生素均可诱发AAD。较易引起ADD的抗生素依次为半合成青霉素或加酶抑制剂、第三代头孢菌素类、青霉素、克林霉素、碳青霉烯类、头孢二代、喹诺酮类。抗生素使用疗程越长,AAD发生率也越高[8]。本例患者入院后相继使用美洛西林钠舒巴坦钠和头孢哌酮舒巴坦,二者均为引起AAD发生率较高的抗生素,且用药疗程近1月,入院第28天患者出现腹泻,大便菌群分析示球菌和杆菌比例失调,明显提示AAD的发生。第31天患者腹泻加重,临床药师会诊考虑AAD患者多为单纯性腹泻,通过停药及调整肠道菌群等药物治疗大多可治愈,因此建议停用头孢哌酮舒巴坦,并加用活菌制剂调节肠道菌群。3 d后患者腹泻缓解。由于患者仍有腹膜炎,需经验覆盖产ESBLs的G-杆菌,临床药师选用了AAD发生率相对较低的美罗培南,并嘱医师密切关注患者腹泻情况。

3.2.2 药物热 药物热是临床常见的药物不良反应之一,尤其以抗生素导致的最为常见。典型的药物热出现于用药后第7~10天,多数患者仅表现为发热,而无其他症状,一般情况良好。万古霉素引起药物热不良反应的报道较为少见,究其原因,可能与诊断困难有关[9]。本例患者应用万古霉素约9 d(入院第31天)后,体温控制尚可,第35天体温再次升至39 ℃,临床药师会诊追问病史,患者诉近3 d静滴万古霉素后发热明显。临床药师考虑万古霉素用药时间与再次发热时间基本一致,万古霉素引起药物热的可能性不除外,但是由于该患者合并细菌、真菌感染,停用万古霉素后患者仍有发热,因此不能明确判断万古霉素是否引起药物热。但是,万古霉素致药物热不良反应是药学监护的要点,治疗过程中应予以警惕,以便及时发现并给予处置,避免不良反应导致住院时间延长,减少患者痛苦。

4 体会

随着医疗技术的不断发展,危重症患者的救治在住院患者中占的比例越来越大。这些患者通常病情复杂凶险,合并使用多种药物,治疗过程中需要医师、护士及药师的共同参与。作为医疗团队的一员,临床药师充分运用药学知识,分析药物治疗方案,提供合理用药建议,密切监护药物不良反应,与医师及时沟通、调整用药,提高了医疗质量,体现了临床药师在药物治疗实践中的重要作用,保证了患者安全、有效、合理地使用药物。