儿童青少年体育健身评估指标体系构建研究

胡月英,唐 炎,陈佩杰,朱 政,曹振波,张加林,刘 阳,庄 洁

1 前言

体育健身是人们有意识地运用身体练习的手段,达到促进身心发展与健康目的的活动(吴忠义 等,2000)。评估既具有度量的功能,又具有反馈调节的功能,开展儿童青少年体育健身评估,一方面可以评估当前发展状况,另一方面可以反向促进发展。

新中国成立以来,为积极促进儿童青少年参加体育锻炼、提高体质健康水平、掌握儿童青少年体育健身发展状况,我国开始逐步开展制度性的体质健康测试。在这个过程中,我国学生体质健康测试日趋规范,《国家学生体质健康标准》制定日益科学。然而,从《体育锻炼标准》到《国家学生体质健康标准》发展过程中,《标准》本身的身体锻炼功能日趋减弱、体育锻炼的作用降低(任弘,2016),过程性评估指标缺失引起评估结果决策参考不全面(胡月英 等,2017)等问题出现,致使近年来国家虽然不断组织实施体质健康测试,但儿童青少年体质健康水平仍不断下降、肥胖检出率持续上升、高血压等慢性非传染性疾病蔓延加快(王献英,2016;张洋 等,2016)等矛盾现象出现。与此同时,随着我国物质生活水平的极大提高,影响儿童青少年体育健身的因素日益复杂,在新的历史发展背景下,以单纯体质健康测试为主的结果评估受到了极大挑战,过程评估与结果评估失衡制约效应凸显。

国外研究方面,世界卫生组织指出“缺乏身体活动已成为全球范围死亡的第4位主要危险因素” (WHO,2014),全球范围内儿童青少年身体活动普遍呈现水平低下、随年龄增加而下降的趋势(Tremblay et al.,2016),世界各国共同面临着儿童青少年身体活动不足的严重危机。20世纪末期,为促进儿童青少年身体活动发展,有效应对慢性非传染性疾病的挑战,国际儿童青少年公共卫生促进重点由单纯推进体质健康测试转向更为广阔的身体活动促进。随后发达国家相继以身体活动促进为视域,以社会生态系统理论为基础,立足全过程对儿童青少年体育健身展开评估。以加拿大(Barnes et al.,2016)和美国(Katzmarzyk et al.,2016)为代表的国家将体育素养测评/体质健康测试与身体活动评估有效结合,融合环境与个体、兼顾过程与结果的全方位多层次评估不仅能够全面诊断儿童青少年体育健身发展状况,还能为相关利益主体(政府、学校、家庭、社区、儿童青少年)提供全面的决策参考,为多学科融合、多部门联合行动创造条件,充分发挥了评估功能作用并产生了良好的社会效应。

基于我国儿童青少年体育健身评估存在的问题、面临的困境以及国外有益经验,有必要构建一套立足儿童青少年体育健身全过程,兼备过程评估与结果评估的综合评估指标体系,从而促进儿童青少年体育健身长足发展、推进健康中国建设。

2 研究方法

2.1 文献资料调研

根据研究主题,搜集国内外文献。国内文献部分,通过对新中国第1本体育杂志《新体育》进行资料整理与梳理,了解我国儿童青少年体育健身评估的发展历程与存在的问题。以中国知网(CNKI)为主要文献检索库,检索自1979年以来与本研究相关的文献,以“儿童青少年”“体育健身”“国家学生体质健康标准”“体力活动”“身体活动”“指标体系构建”“政策”“家庭”“学校”“社区”“同伴”“CIPP评估模式”“社会生态系统理论”等为关键词,以学位论文、核心期刊和CSSCI期刊为文献来源进行文献检索,同时,访问教育部、国家体育总局等相关网站。国外文献部分,以Web of Science为主要文献检索库,以“youth”“physical activity” “physical fi tness” “policy” “family” “school”“community” “peer”等为关键词进行检索,同时,访问美国、加拿大、AHKGA国际联盟等有关儿童青少年身体活动的相关网站。通过文献分析,整理出评估指标体系的一级维度、二级指标、三级指标和观测指标,完成儿童青少年体育健身评估指标体系的初步构建。

2.2 德尔菲法

针对初步构建的儿童青少年体育健身评估指标体系,选取专家进行多轮意见征询。

2.2.1 专家组成员遴选

运 用CiteSpaceIII软 件(版 本 号:3.9.R10.64-bit.public.8.16.2015)对已有文献进行量化分析,结合近5年专家研究方向,选取29名“学校体育”领域和“儿童青少年身体活动”领域专家组成专家组。学校体育领域,以“学校体育学”“体育教学”“体育课程”“课外体育”为主题词进行检索,期刊来源限制核心期刊和CSSCI,时间截止至2015年11月19日,分别检索文献266篇、1 747篇(2005-2015年)、1 228篇和460篇,共计3 701篇文献,C,CC,CCV阈值分别设置为2,3,20;2,3,20;2,3,20,选取16名专家。儿童青少年身体活动领域,以“身体活动”和“体力活动”为主题词进行检索,学科领域限定“体育”,检索年限为1979-2015年,截止至2015年9月22日,分别检索文献802篇和653篇,共计1 455篇,C,CC,CCV阈值设置为3,5,20;3,5,20,选取13名专家。

29位专家组成员中教授17名(58.6%)、研究员4名(13.8%)、副教授6名(20.7%)、副研究员1名(3.4%)和实验师1名(3.4%),其中拥有博士学位23人,硕士学位6人。年龄≤40岁7名(24.1%)、41~50岁10名(34.5%)、51~60岁11名(37.9%)和≥61岁1名(3.4%)。工作单位分布在国家体育总局体育科学研究所、江苏省体育科学研究所、北京体育大学、北京师范大学、东北师范大学、广州体育学院、杭州师范大学、华东师范大学、华南师范大学、华中师范大学、吉林师范大学、沈阳体育学院、集美大学、首都体育学院、天津体育学院、西安体育学院、浙江大学、西南石油大学、浙江师范大学、中山大学20所高等院校和科研院所。

2.2.2 专家咨询问卷编制与发放

根据初步构建的儿童青少年体育健身评估指标体系,编制《儿童青少年体育健身评估指标体系专家咨询问卷》,展开3轮专家意见征询工作。第1轮请专家对初步构建的评估指标体系指标进行筛选和推荐其他相关指标,并对指标体系的构建提出建议。第2轮将第1轮专家咨询结果反馈给专家,请专家再次对指标进行筛选,并对一至三级指标进行打分(采用A1+A2+A3=10方式)。第3轮将第2轮专家咨询结果反馈给专家,请专家对确定后的指标体系一至三级指标进行打分(采用层次分析法表格形式)。1、2、3轮专家意见征询工作时间分别为2016年1月26日-2016年2月29日、2016年3月10日-2016年4月15日、2016年4月16日-2016年5月29日。整个专家意见征询过程中,组织者遵守匿名性、重复性和反馈性3个基本原则,使用电子邮件单独向每位专家发送问卷和反馈结果。

2.2.3 专家积极系数、权威系数与协调系数

本研究中第1轮、第2轮、第3轮专家问卷回收率分别为100%、100%、96.6%,具有较高的专家积极系数。29位专家中对指标非常熟悉13人(44.8%)、熟悉12人(41.4%)、比较熟悉4人(13.8%),专家对指标判断依据如表1所示,参照吴建新等(2014)计算方法得出专家判断系数值0.86、专家熟悉程度系数值0.83、专家权威系数值0.85,专家组的权威程度较高。第2轮专家问卷协调系数为0.635(χ2=589.662,P=0.00),第3轮专家协调系数为0.640(χ2=501.493,P=0.00),表明专家对儿童青少年体育健身评估指标体系的一至三级指标的意见统一性较好。

表 1 专家对指标的判断依据Table 1 Judgment Basis of the Expert on the Index (n=29)

2.3 层次分析

本研究在第3轮专家咨询问卷中根据最终确定的儿童青少年体育健身评估指标体系,采用层次分析法表格形式将一至三级指标进行分解,要求专家分别对一级、二级、三级指标两两进行比较,确定两个指标的相对重要性。最后运用yaahp10.3软件计算评估指标体系中每一层级指标的相对权重,从而解决权重赋值问题。

2.4 测量与问卷调查

依据《国家学生体质健康测试标准(2014年修订)》规定的体质与健康测试细则,对小学4年级~高中3年级学生的身体形态、身体机能和身体素质进行测试。体质健康测试采用多阶分层抽样方法对全国31个省(直辖市)和新疆兵团小学4年级~高中3年级的学生进行抽测。每个省(直辖市)共抽查8个市(区),每个区(县)抽查2所小学、1所初中和1所高中,小学每个年级学生样本量为30人,初中和高中每个年级学生样本量为60人,男女生比例均为1:1。学生体质健康测试数据采集由32个高校测试组完成,所有测试项目数据当场测试当场采集。测试时间为2016年10~11月份。

根据最终确定的儿童青少年体育健身评估指标体系,编制相应的学生问卷、家长问卷和教师问卷。其中学生问卷主要获取与儿童青少年体育健身相关的人际环境、社区环境、体育健身行为和体育健身效果方面的信息,家长问卷主要获取家庭支持环境和家长政策知晓度方面的信息,教师问卷主要获取与儿童青少年体育健身相关的制度环境和学校环境方面的信息。学生问卷发放人群与参加体质健康测试人群一一对应,家长人群为参加体质健康测试的学生家长,体育教师问卷由抽测学校体育组长负责填写。问卷由统一经过培训的调研人员发放,学生问卷和教师问卷当场填写当场回收,家长问卷由学生带回至家长填写,由学校负责人统一回收或通过网络监督完成。问卷填写方式分为网络填写和纸质版填写两种,数据采集时间与体质健康测试时间相同。

2.5 验证性因素分析

为检验儿童青少年体育健身评估指标体系的科学性和合理性,运用二阶验证性因素分析对实测数据与理论构建模型进行验证。1)选取实测数据。在2016年全国学生体质健康测试抽查和儿童青少年体育健身问卷调研数据库中,随机抽取每个省10%的有效匹配问卷(共952所学校,n=12 405)进行模型验证。学生问卷、体质健康测试数据、家长问卷通过学生学籍号一一匹配,体育教师问卷通过学校代码一一匹配。由于每所学校仅1名体育组长填答调查问卷,故在模型验证时教师问卷按照学生问卷数量进行扩大(表2)。2)求出各级指标指数。3)根据评估指标体系构成绘制模型验证图。4)运用AMOS18.0对实测数据与理论构建模型适配程度进行验证。

表2 模型验证数据一览表Table 2 Model Validation Data List (n=12 405)

3 研究结果与分析

3.1 儿童青少年体育健身评估指标体系构建理论依据

基于已有文献和我国儿童青少年体育健身发展特征(胡月英 等,2017),以CIPP评估模式和社会生态系统理论为依据,构建评估指标体系。

CIPP评估模式由美国教育评估专家Stufflebeam提出,包括背景评估(context evaluation)、输入评估(input evaluation)、过程评估(process evaluation)和结果评估(product evaluation)4种评估(高书国,2015),整合了诊断性评估、形成性评估和终结性评估,突出了评估的发展性功能(肖远军,2003),具有全程性、注重过程评估与过程改进、适用于大规模持续性评估、适宜为政策制定服务等特点。以CIPP评估模式为理论依据构建儿童青少年体育健身评估指标体系主要基于:1)儿童青少年体育健身评估指标体系旨在综合评估多方面因素,明晰不同因素对儿童青少年体育健身的影响,积极寻求解决方案。以CIPP评估模式为指导,可以为政府、学校、家庭、社区等多个部门制定针对性发展对策服务。2)儿童青少年体育健身生态网络处于动态变化状态,CIPP评估模式兼顾计划、组织、实施和再循环4方面决策类型,能为儿童青少年体育健身全过程评估提供指导。3)儿童青少年体育健身评估工作依托于教育部,评估对象为在校中小学生,应用范围广泛、信息资源丰富,适合使用CIPP评估模式。以CIPP评估模式为依据,立足于儿童青少年体育健身发展全过程,本研究从体育健身环境、体育健身行为和体育健身效果3个维度构建评估指标体系。

社会生态系统理论把人类成长生存于其中的社会环境(如家庭、机构、团体、社区等)看作是一种社会性的生态系统,强调生态环境(人的生存系统)对于分析和理解人类行为的重要性,注重人与环境间各系统的相互作用及其对人类行为的重大影响(胡国鹏 等,2015)。社会生态学模式下不同层次的许多因素都可能同时并相互影响个人的健康行为,主要表现为行为影响的多维性、维度之间的相互作用、环境影响的多层次性、直接影响行为的环境、特定行为的生态模式等特点(朱为模,2009)。以社会生态系统理论为依据,构建儿童青少年体育健身环境维度指标主要基于:1)儿童青少年是社会中的人,在成长过程中受到多个环境的影响,并且每个成长环境都会对其体育健身行为和效果产生特定的影响;2)不同影响环境具有多层次性;3)多个环境既可以直接影响儿童青少年体育健身行为及效果,也可通过交互作用共同产生影响。以社会生态系统理论为依据,本研究从与儿童青少年成长密切相关的家庭环境、学校环境、社区环境、人际环境和制度环境5个方面构建儿童青少年体育健身环境维度指标。

3.2 儿童青少年体育健身评估指标体系构建与优化

通过文献研究分析,以CIPP评估模式和社会生态系统理论为基础,初步构建出儿童青少年体育健身评估指标体系(表3)。为进一步优化评估指标体系,展开3轮专家意见征询工作。

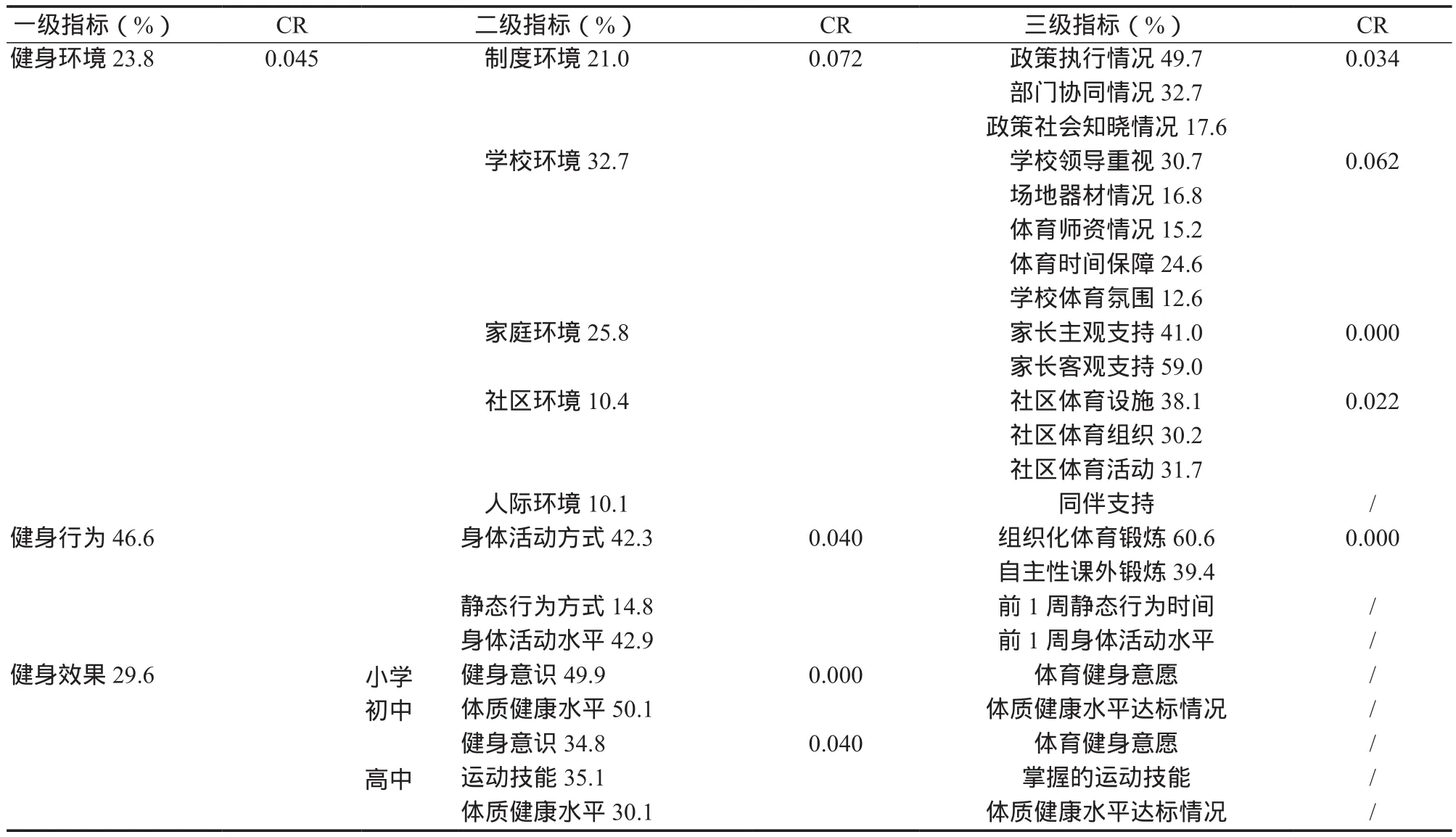

如表3所示,第1轮专家意见征询中“交通环境”“媒体环境”“上下学交通方式”“社区居住密度”4项指标入选率位于41%~69%区间,其他指标的入选率均在70%以上。第2轮专家意见征询中,“交通环境”“媒体环境”“上下学交通方式”“健身态度”4项指标入选率低于69%,“社区居住密度”入选率低于40%。结合吴建新(2014)等研究者的指标入选标准和各项指标权重均值、变异系数(>0.5)(表4),删除“交通环境”“媒体环境”“上下学交通方式”“社区居住密度”“健身态度”5个指标。此外,在第1轮专家意见征询过程中,专家根据经验推荐了其他41项指标,其中有6位专家提出,学校长期形成的体育锻炼氛围对儿童青少年体育健身有很大的影响,应增设“学校体育氛围”指标。第2轮专家征询中该指标的入选率达75.9%,故将其纳为“学校环境”中的三级指标。最终如表5所示,儿童青少年体育健身评估指标体系由体育健身环境、体育健身行为和体育健身效果3个一级指标,10个二级指标(高中11个)和20个三级指标(高中21个)构成。

评估指标体系确定后,第3轮专家意见征询工作请专家根据要求对一至三级指标两两给出相对权重,经计算形成儿童青少年体育健身评估指标体系的指标权重。征询过程中,专家对各级指标给出的权重一致性高,各个指标一致性比率CR<0.1。最终儿童青少年体育健身评估指标体系构成及指标权重详见表5。

3.3 儿童青少年体育健身评估指标体系模型验证

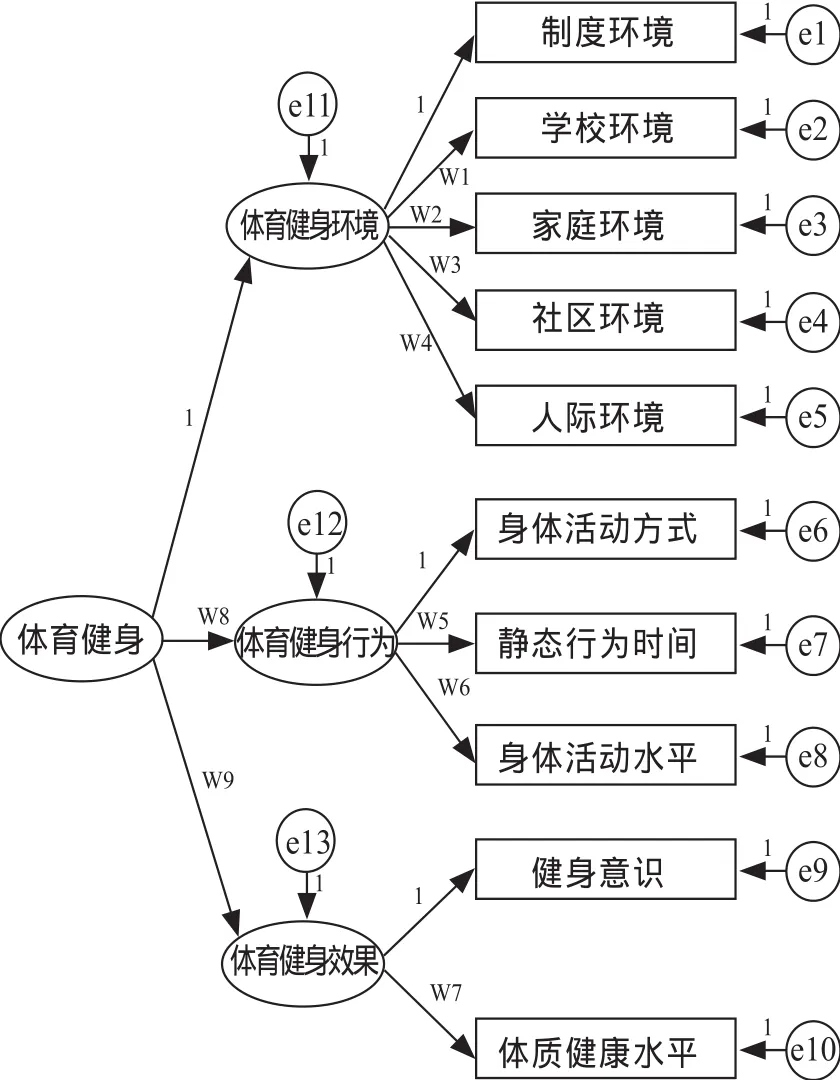

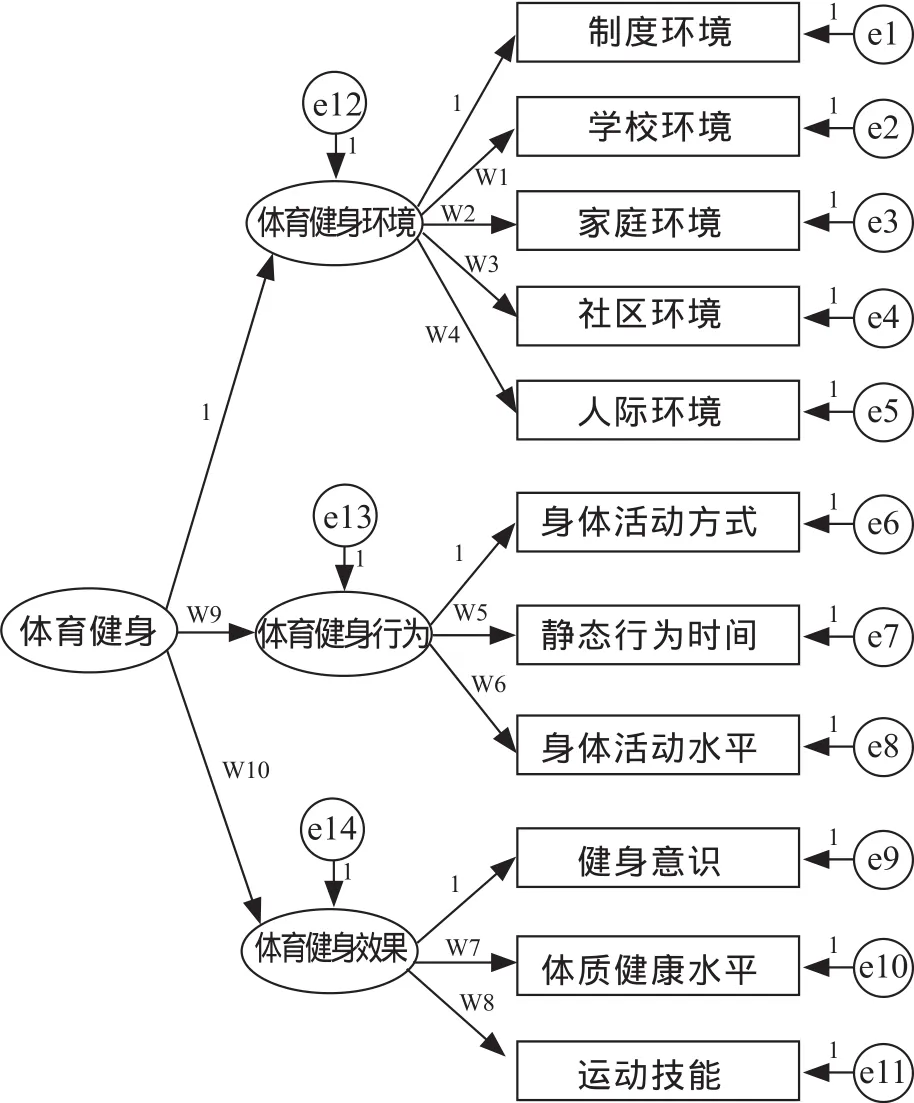

根据最终儿童青少年体育健身评估指标体系构成绘制模型验证图,如图1和图2所示,小学和初中模型验证图由“体育健身”“体育健身环境”“体育健身行为”“体育健身效果”4个潜在变量、10个观察变量构成;高中模型验证图由4个潜在变量、11个观察变量构成。

SEM模型分析基本假定要求样本数据必须为正态分布数据。本研究小学观察数据偏度和峰度系数范围分别为-1.25~1.14、-0.99~2.11,初中分别为-1.00~1.09、-0.96~1.81,高中分别为-1.28~0.94、-0.71~1.93,满足正态性要求,可以使用极大似然估计法。

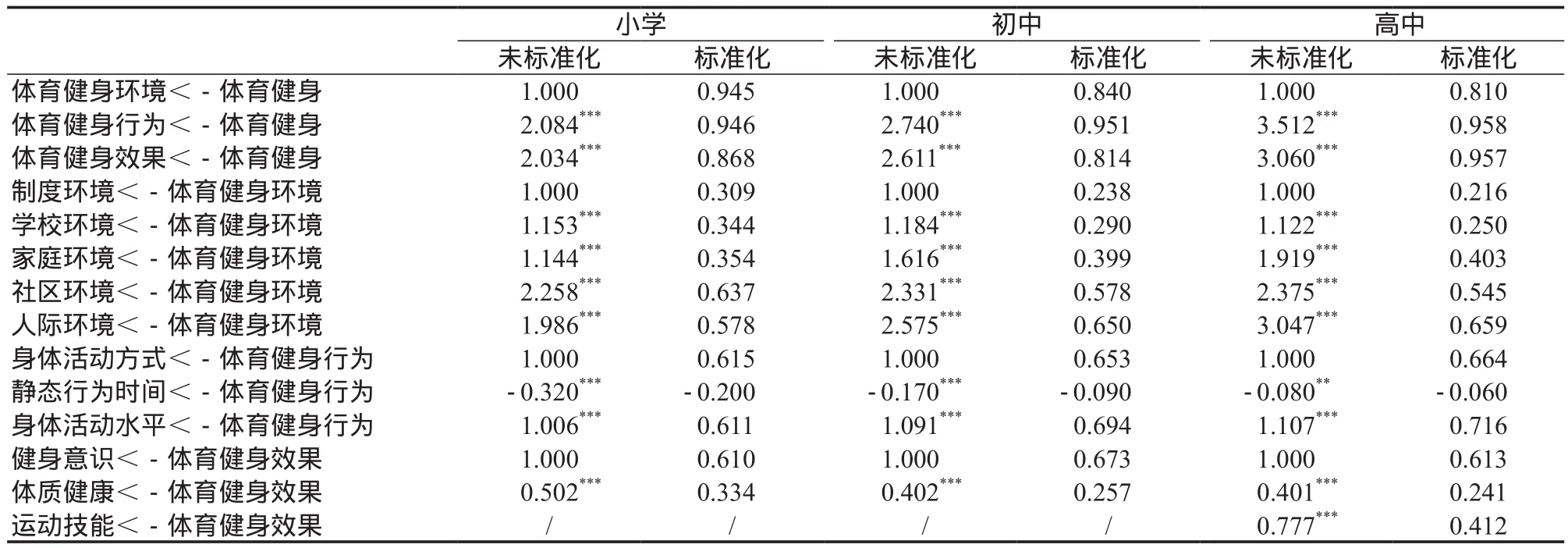

经分析,不同学段儿童青少年体育健身评估模型测量指标误差值均为正数,且达到0.05显著水平,变异量标准误估计值分别为小学0.003~0.035、初中0.003~0.044、高中0.003~0.022,模型基本适配度良好。如表6所示,模型路径回归系数均达到0.01显著水平,各个观察变量能够有效反映所测量的潜在变量,具有良好的效度。3个一级指标标准化路径系数均在0.70以上,能够很好的反映“体育健身”要测得的构念特质。通过计算,小学、初中、高中“体育健身”组合信度分别为0.943、0.903、0.936,平均变异量抽取值分别为0.847、0.758、0.830,体育健身评估指标体系构建具有良好的信度。整体上看,评估模型内在结构适配良好,模型内在质量佳。

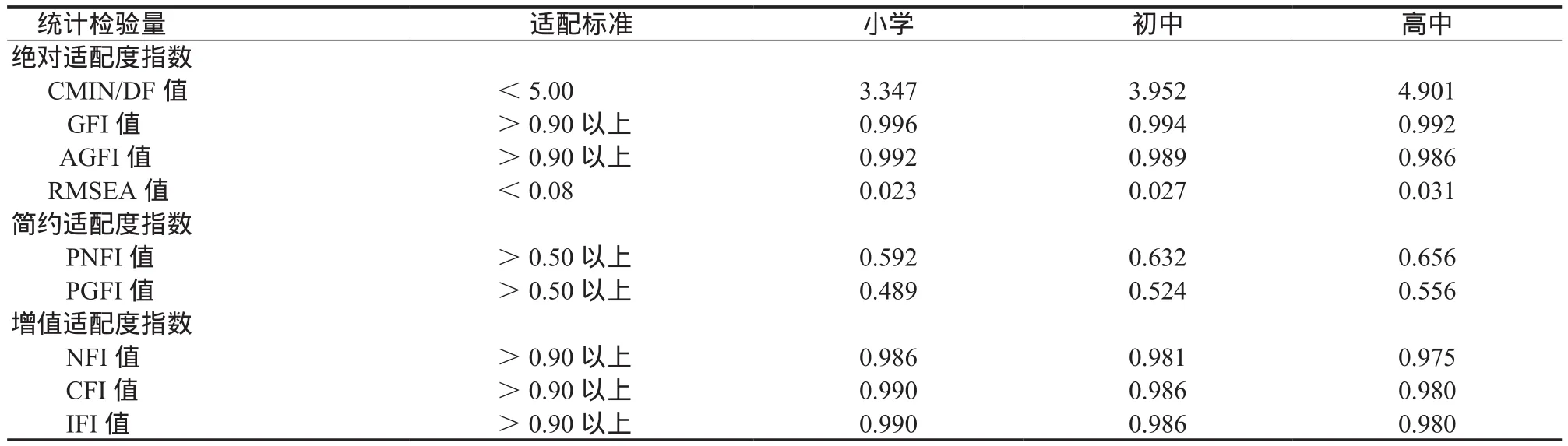

儿童青少年体育健身评估模型绝对适配指标、增值适配指标与简约适配指标参数均达到要求(表7),实测数据与理论构建的儿童青少年体育健身评估模型能够契合,整体模型适配度良好,模型外在质量佳。

综上,经实测数据与评估模型验证,评估指标体系模型具有良好的内在质量和外在质量,表明儿童青少年体育健身评估指标体系构建具有科学性和合理性。

表3 第1轮和第2轮指标入选情况Table 3 Indicators Selection of the First Round and Second Round (n=29)

表4 第2轮各指标权重情况Table 4 Indicator Weight of Second Round (n=29)

图1 小学和初中评估指标体系模型验证图Figure 1. Primary and Junior Middle School’s Mode

4 讨论

4.1 儿童青少年体育健身评估指标体系构建过程中的争议性

图2 高中评估指标体系模型验证图Figure 2. Senior High School’s Mode

第1轮专家意见征询过程中有2位专家指出“健身意识”作为“健身效果”二级指标不太合适,应单独列为一级指标,第2轮专家意见征询过程中48.3%的专家持认同态度。从已有研究来看,无论是健身意识决定健身行为(例如健康信念理论)(Becker et al.,1975),还是健身行为促进健身意识的形成(例如自我效能理论)(Bandura,1997),都有相应的锻炼行为理论基础。但由于本研究“体育健身意识”的设置基于行为变化跨理论模型(Prochaska et al.,1997),旨在通过这一指标的设置了解什么样的体育健身环境和行为方式有利于/不利于维持儿童青少年规律的体育锻炼,而非指向纯粹的心理意识状态。因此,最后结合“健身意识”第1轮(93.1%)和第2轮(82.8%)入选率,仍将“健身意识”归为“健身效果”一级指标中的二级指标。

虽然已有研究证明“交通环境(Dunton et al.,2012)”“媒体环境(Bauman et al.,2009)”“上下学交通方式(Faulkner et al.,2013)”“社区居住密度(Sandercock et al.,2010)”等因素显著影响儿童青少年体育健身,但这些指标在第1轮和第2轮入选率都不高,且指标权重变异系数较大,说明指标的入选存在分歧。这种分歧可能源于两个方面:1)儿童青少年所处的社会生态环境不同。从已有文献来看,上述4个指标研究主要集中于发达国家,相比较而言,我国人口基数庞大,尚不能做到从增加居民身体活动角度来改善交通环境、社区居住密度等。随着“全民健身计划”和“健康中国战略”的提出,媒体宣传确实能够改观社会对体育健身的认识,但对于学龄儿童青少年来说,媒体在他们有限的休闲时间中怎样发挥作用、影响程度如何,我们仍然未知。对于积极的上下学交通方式,当前我国在采取投放公共自行车等措施,但其应用范围仅限于大中城市,不具有普遍性。2)不同咨询专家的研究背景差异。对比不同研究领域专家指标入选结果发现,“儿童青少年身体活动”领域专家从建成环境的角度考虑认为这些指标较为重要,而“学校体育”领域的专家则认为目前学校、家庭等环境的影响更为重要。

4.2 儿童青少年体育健身评估指标体系模型验证结果指示

经检验,小学、初中、高中3个学段儿童青少年体育健身评估指标体系理论模型和实测数据得到良好拟合,模型内外质量均通过检验,评估指标体系构建合理。

从检验结果来看,体育健身环境、体育健身行为、体育健身效果3个一级指标能够正向预测“体育健身”潜在变量,其中“体育健身行为”对“体育健身”变异量解释程度最高,说明体育健身行为是影响儿童青少年体育健身最重要的因素,这与人们的日常认识一致。

体育健身环境维度中,5个二级指标都能正向预测“体育健身环境”。学校、家庭、社区、制度4个环境因子载荷量由大到小排序为社区环境>家庭环境>学校环境>制度环境,这与当前社会认为学校是儿童青少年体育学习主阵地的同时也应是最为主要的健身环境阵地认识有所不同,相反,相较于学校环境和制度环境,社区环境和家庭环境对儿童青少年体育健身环境的直接影响更大一些。同时,随着儿童青少年的成长,人际环境和家庭环境对“体育健身环境”变异量解释程度不断增大(高中>初中>小学),其他环境都有不同幅度的减小,说明家庭环境和人际环境在体育健身环境大系统中具有重要的位置,凸显出良好的家庭环境和建立良好的体育健身人际关系的重要性。从整体上来看,儿童青少年体育健身环境具有多层次性、复杂性和动态变化性,未来对儿童青少年体育健身行为进行干预时,需要将儿童青少年置于社会生态环境中,综合考虑体育健身环境的影响。

体育健身行为维度中,身体活动方式和身体活动水平能够正向预测“体育健身行为”,静态行为时间可以负向预测。未来一方面需要积极鼓励儿童青少年参加多种多样的身体活动方式,提高身体活动水平,另一方面需要有效控制静态行为时间。

体育健身效果维度中,二级指标都能正向预测“体育健身效果”。从检验结果来看,体育健身意识的因子载荷量远远大于其他因子载荷量,未来须采取措施转化儿童青少年体育健身意识,从而强化体育健身效果。

表5 最终评估指标体系的构成及权重Table 5 Composition and Weight of Final Evaluation Index System (n=29)

表6 不同学段评估模型未标准化和标准化回归系数Table 6 Non-standardized and Standardized Regression Coef fi cients for Different School Segments

表7 不同学段评估模型拟合参数Table 7 Estimation of Model Fitting Parameters in Different School Segments

5 研究结论与研究局限

5.1 研究结论

儿童青少年体育健身评估指标体系包括体育健身环境、体育健身行为、体育健身效果3个一级指标,10个二级指标(高中11个)和20个三级指标(高中21个)构成。儿童青少年体育健身评估指标体系理论模型与实测数据适配良好,模型内外质量佳,评估指标体系构建具有科学性和合理性。

5.2 研究局限

儿童青少年体育健身评估指标体系构建是一项探索性的工作,虽然研究者秉持科学严谨的态度,依照科学的研究程序,但仍存在一些研究不足与局限:1)由于评估指标体系涉及内容广泛,筛选的专家可能存在认知上的局限,在咨询过程中,因专业背景差异,两个领域专家对某些指标的入选存在意见相左的现象。2)随着时代的高速发展,影响儿童青少年体育健身的因素纷繁复杂并不断变化,即使汇集了诸多专家的意见筛选出评估指标,但仍难避免指标选取不够全面的情况发生。同时,由于我国疆域辽阔,虽然本研究尽量做到所选指标具有普适性,但针对单个地区,仍难以做到每个指标都是最具代表性的。3)在指标权重确定方面,层次分析法是一种主观赋值法,难以克服主观赋值的弊端。4)本研究尽管在全国层面上评估模型与实测数据拟合良好,但推广至每个具体的省市研究结果仍有待进一步检验。