小尺寸氧化铜的制备及其抗菌性能研究

黄鹏杰,郑敏,郑康,赵松铭,沈凯旋

(苏州大学纺织与服装工程学院,江苏苏州215006)

作为一种优良的p型半导体材料,近年来纳米尺度的氧化铜受到科研工作者的广泛关注[1]。制备小尺寸氧化铜的方法有很多,如水热法、溶胶-凝胶法、微波法等[2]。但这些方法过程都比较复杂,水解法相对来说比较简单。氧化铜具有稳定的物理和化学性能,在太阳能电池、气体传感、超电容、光催化降解有机废水、抗菌等方面有着巨大的应用前景[3]。氧化铜的抗菌性正在被人们深入地研究并应用于纺织领域。Montazer M[4]将铜粒子沉积在纤维上合成出氮掺杂氧化铜复合纤维,赋予织物优良的抗菌性。美国Nanophase[5]技术公司推出的氧化铜系列抗菌剂具有广谱长效的特点,已具有商业实用性[5]。因氧化铜粒径对抗菌性有很大影响,故本研究通过水解法制备出3种不同尺寸的氧化铜并对其抗菌性进行检测。

1 实验

1.1 试剂

聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、一水合乙酸铜、无水乙醇、无水碳酸钠(Na2CO3)、十二烷基硫酸钠(SDS)(均为分析纯),二次去离子水。

1.2 氧化铜的制备

称取0.399 3 g Cu(CH3COO)2·H2O溶解在100 mL含0.4 g PVP的无水乙醇中,倒入250 mL三口烧瓶内,超声10 min。将三口烧瓶置于恒温水浴锅中,安装冷凝管后加热搅拌,当温度升至80℃时通过恒压滴液漏斗向反应液中缓慢滴加5 mL去离子水,反应15 min,再滴加7 mL 0.2 mol/L的无水碳酸钠溶液,保温15 min后反应结束,冷却,陈化,离心,洗涤,真空干燥。所制备氧化铜标记为CuO-1。

将上述制备条件中的表面活性剂PVP用SDS替代,其他条件不变,所得氧化铜标记为CuO-2。

将上述反应溶剂无水乙醇用去离子水替代,其他反应条件相同,所制得的氧化铜标记为CuO-3。

1.3 样品表征

X-射线衍射(XRD):通过XRD测试分析可以知道未知晶体材料的晶相组成、晶粒尺寸以及缺陷等信息。所使用的分析仪器为RigaKuD/max-ⅢC型X射线粉末衍射仪,测试条件:铜靶(λ=0.154 18 nm),管电压40 kV,管电流100 mA,衍射角10°~90°。

透射电子显微镜(TEM):通过TEM图像可以显示出样品的形貌、粒径以及结构等信息。所采用的仪器为FEI Tecnai G20型透射电子显微镜。

紫外可见漫反射光谱(UV-Vis):在一定波长范围内提供材料对光的吸收以及反射情况。所采用的仪器是UV-240紫外可见漫反射光谱仪(波长范围200~800 nm,日本岛津公司)。

1.4 抗菌性实验

1.4.1 最小抑菌质量浓度(MIC)和最小杀菌质量浓度(MBC)的测定

将CuO-1、CuO-2和CuO-3分别稀释至1 000 mg/mL灭菌备用。取若干试管,标记1~7。第一支试管中加入5 mL双倍营养肉汤和4 mL去离子水,其余试管中均加入2.5 mL双倍营养肉汤和2.5 mL水,灭菌。取1 mL已灭菌的氧化铜稀释液至1号试管中,震荡分散。然后从1号试管中取5 mL溶液至2号试管中,依次进行至7号试管,最后从7号试管中取5 mL弃去。每支试管中接入0.5 mL 1×108~2×108CFU/mL菌液。对照组为2.5 mL水加2.5 mL双倍肉汤,一支加入0.5 mL水(空白对照),另一支加入0.5 mL菌液(阳性对照)。37℃恒温培养24 h,试管中溶液开始澄清即可确定其最小抑菌质量浓度(MIC)。

将出现澄清的溶液各取1 mL至培养皿中,加入琼脂,摇匀,放入恒温箱中培养24 h。当培养皿中的菌落数少于5个时,最低的质量浓度即为最小杀菌质量浓度(MBC)。

1.4.2 细菌的生长曲线

分别将50 mL营养肉汤加入至4个相同大小的锥形瓶中,再加入20 mL PBS磷酸缓冲液,并分组为1、2、3和4号;取5 mL 1 000 mg/mL的3种氧化铜分散液至1、2和3号锥形瓶中,4号作为空白样,121℃灭菌备用。再取0.5 mL稀释至一定倍数的大肠杆菌至已冷却的上述培养液中,震荡、分散,取3 mL在600 nm处测吸光度。此后每隔1~2 h取3 mL测吸光度。

2 结果与讨论

2.1 表征

2.1.1 XRD

从图1中可以看出,样品的衍射峰与标准卡片对比完全一致且无杂峰出现,说明所制备的样品是纯相氧化铜。但是,CuO-1的衍射峰宽度比CuO-2和CuO-3宽,这是由于其粒径较小(图2也能证明这一点)。与CuO-2相比,在制备CuO-1的过程中,乙酸铜以分子形式溶解于无水乙醇中,当水解反应发生时,生成的粒子表面有乙醇,其表面张力小,粒子不易团聚生长。再加上PVP会吸附在粒子表面形成空间位阻,起到了很好的分散作用,阻碍了粒子的团聚。当以水为溶剂时,水解生成的粒子很容易生长团聚,粒子变大。对于CuO-3来说,加入的SDS为阴离子表面活性剂,根据DLVO理论,阴离子表面活性剂和碳酸钠会影响粒子间范德华力和静电斥力的平衡,使粒子生长变大。同时,由谢乐公式(d=kλ/βcosθ,k为常数0.89,λ为射线波长,β为衍射峰的半峰宽,θ为所对应的布拉格角)可以计算出3种氧化铜的平均粒径:CuO-1 4.8 nm,CuO-2 58.7 nm,CuO-3 436.0 nm。

图1 CuO-1、CuO-2和CuO-3的XRD图谱

2.1.2 TEM

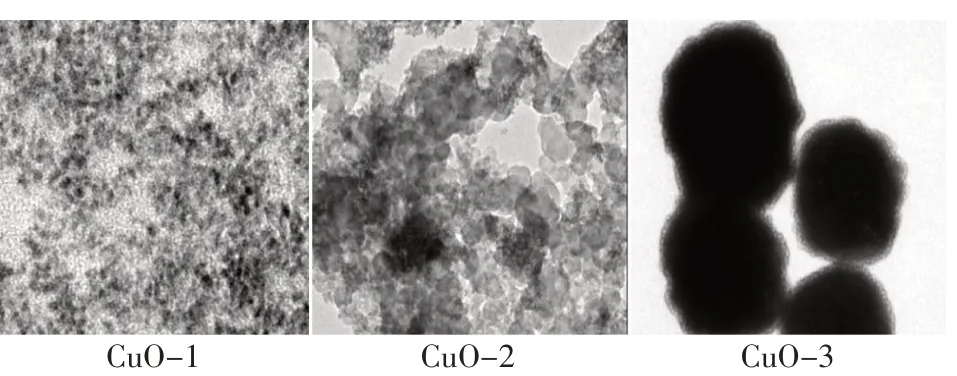

如图2所示,CuO-1为粒径2~6 nm的球状颗粒,颗粒分布均匀,分散性好,无明显的团聚;而CuO-2和CuO-3的粒径明显大于CuO-1。

图2 CuO-1、CuO-2和CuO-3的透射电镜图

2.1.3 UV-Vis

由于样品粒径小,通过紫外可见吸收光谱来证明样品在溶液中有很好的分散性,如图3所示,小尺寸氧化铜(CuO-1)的紫外吸收峰出现在310 nm左右,与粒径大的样品相比有明显的蓝移,表明所制备的氧化铜处于量子状态[6],因而具有很好的分散性。

图3 CuO-1、CuO-2和CuO-3的UV-Vis图谱

2.2 抗菌性

2.2.1 MIC和MBC值

CuO-1、CuO-2及CuO-3对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的MIC、MBC值见表1。

表1 CuO-1、CuO-2及CuO-3对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的MIC、MBC值

从表1中可以看出,小尺寸CuO-1对两种菌的MIC值均为12.5 mg/mL,而尺寸较大的CuO-2 MIC值均为31.0 mg/mL,CuO-3的MIC值均为37.5 mg/mL。同时,CuO-1对两种菌的MBC值均小于CuO-2和CuO-3,说明CuO-1的抗菌性优于CuO-2和CuO-3。这是CuO-1颗粒尺寸小的缘故,在Gedanken A等的报道中有说明,由于小尺寸氧化铜粒子在溶液中与细菌接触时能产生活性氧自由基(ROS)[7],从而达到抑菌、杀菌的目的。

2.2.2 细菌的生长曲线

在0~2.0范围内,吸光度数值越大,说明营养液中的细菌质量浓度越高。从图4中可以看出,当不加抗菌剂时,细菌质量浓度不断增高,2 h后细菌质量浓度呈指数性增长;加入抗菌剂后,细菌的生长情况明显受到抑制,2 h后细菌质量浓度缓慢增长。说明氧化铜对细菌的生长起到了抑制作用。与CuO-1相比,CuO-2和CuO-3的抗菌性要差一些,表明小尺寸氧化铜对细菌的抑制能力更强。

图4 加入氧化铜后细菌的生长曲线图

3 结论

以乙酸铜为原料、乙醇为溶剂、水为沉淀剂成功地制备出粒径小、分布均匀、分散性好的氧化铜。与以水为溶剂制备的粒径较大的氧化铜相比,小尺寸氧化铜对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌性更强。