大数据视角下国土空间规划编制的弹性和效率理念探索及其实践应用

袁 源,王亚华,2,周鑫鑫,张小林,2

(1.南京师范大学地理科学学院,江苏 南京 210023;2.江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏 南京 210023)

1 引言

空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。新时期中国将建立空间规划体系,推进“多规合一”,将主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划有机融合,统一为国土空间规划,从落实国家战略定位、优化国土空间格局、科学配置资源要素等方面实现编制高质量空间规划的目标。2016年原国土资源部发布的《关于促进国土资源大数据应用发展的实施意见》指出,在新一代信息技术迅猛发展的背景下,要创新国土资源管理方式,促进国土资源决策科学化。将大数据与自然资源调查、年度更新变更调查和有关专项调查相结合,有助于摸清家底,协调矛盾,科学编制空间规划的底数、底盘和底图。“大数据”蕴含的研究价值自新千年伊始就为西方主流学界关注[1],起初聚焦于社会科学领域[2],近年来在人文地理学领域反应最为热烈[3],为社会科学空间转向下的学科发展提供了新机遇[4-5]。当前,大数据应用的前沿性在城市规划中较为突出,为引导城市规划从以“土地利用”为核心的物质空间转向以“个体日常活动”为核心的城市社会经济综合评估提供了数据和方法支撑[6],社交网络[7]、手机信令[8]、交通出行[9]、POI[10]等多源数据也已广泛应用于智慧城市等空间规划创新研究[11]。这种兴起于社会科学实证领域的“数据驱动”,基于“自下而上”的新型路径,更加强调对数据源的观察实证研究,为深入发掘研究对象的时空特征和规律提供了新途径[12],并在国外空间规划编制方案中有所实践。如日本在2015年国土形成计划中提出的“紧凑型+互联网”战略,就是将“物联网”时代所有信息都贴上地理位置标签,通过普及ICT①信息与通讯技术(ICT: Information and Communication Technology)。技术增强地区间人、物、信息的交流,维持高效高质的社会公共服务水平,形成对流促进型国土格局[13]。但在国内,尽管以“地理大数据”为代表的决策机制为地理复杂性研究提供了新机遇[14-15],将大数据理论方法应用于空间规划编制仍处于摸索阶段。

在生态文明建设和经济发展新常态的形势下,新时期国土空间规划编制要求紧扣经济社会发展趋势和主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹考虑城乡融合、区域协调、可持续发展等国家战略,实现弹性与刚性并重,宏观与微观兼顾,规模与效率共管的目标。本文从如何在大数据视角下开展国土空间规划编制提升弹性、增强效率的理念探索入手,通过构建大数据在宏观和微观两个尺度的应用框架,进一步选取宏观尺度下的城市人口流动格局分析和微观尺度下的存量建设用地潜力评估两个场景验证大数据技术方法在提升弹性和增强效率方面的实践应用效果,以期为国土空间规划编制落实区域协调发展、乡村振兴、可持续发展等国家重大战略提供依据。

2 融合数据驱动的空间规划编制理念探索

2.1 提升弹性:推动双向驱动决策机制

空间规划兼具刚性和弹性。前者主要体现在规划的战略指导思想、约束性指标、用途管制等方面,强调优先保护生态、保障粮食安全、促进建设用地节约集约的国家意志导向[16];后者是指规划在保证其严肃性和权威性的基础上,为克服自身存在的不确定性以及规划主体的非理性导致的规划实施过程中不足和矛盾,而表现出来的灵活性和可变性[17]。国家、省、市、县和乡(镇)5级规划体系在任务和内容的分解落实过程中基本遵循“自上而下”先理论建模、后数据分析的传统路径,属于“目标驱动”决策。这种强调刚性约束的规划理念在经济社会快速发展阶段很容易陷入对实际需求估计和考虑不足的境地,导致规划的战略目标与社会经济发展实际相冲突,引发规划刚性与弹性之间的矛盾。总体来看,目前解决途径主要包括两类[18]:一是不断改进对未来发展的预测,二是预留调整空间,但由于空间要素是慢变量、经济要素是快变量,两者之间发展进程之间的不协调导致“目标驱动”决策机制不能很好地解决上述问题。

土地科学作为具有典型“问题导向”和“实践推动”性质的学科[19],问题与实践是创新发展的源泉。国土空间规划作为长期规划,要求明确空间发展目标和发展愿景,确定各项指导性、约束性指标和管控要求,坚持底线思维,发挥国土空间规划的战略引导和刚性管控作用,统筹各类空间和资源要素。因此,为平衡规划刚性与弹性之间的关系,亟需推动实现传统“目标驱动”与新型“数据驱动”融合的双向驱动决策机制(图1)。特别是在当前“多规合一”趋势下,国土空间规划融合了更多自然、经济、社会等方面因素,规划编制涉及的数据信息呈爆炸式增长,传统数据处理与分析方法容易陷入瓶颈。土地科学受制于研究对象的复杂性、跨自然与人文的综合性,传统研究方法、技术手段与研究范式等相对落后,仅仅依赖原先建立在小数据基础之上、通过严谨的科学试错逻辑发展而来的传统理论,在面对深度信息化背景下数据量度、数据时间—空间颗粒度、数据维度等方面的突破性变化时,一定程度上缺乏解释依据,而“数据驱动”决策机制的引进,有助于克服传统研究方法和范式上的不足。

图1 “目标驱动”与“数据驱动”双向决策机制Fig.1 Dual decision-making mechanism of “goal driving”and “data driving”

2.2 增强效率:经验判断走向数据支持

对人地关系的认识,一直是地理学的研究核心[20]。随着科学文化技术和生产力水平的不断提高,认识、利用和保护地理环境的能力逐渐增强,人地关系变得日益密切,既表现为“人”对“地”开发利用的广度、深度不断加强,也表现为“人”的发展对“地”的需求持续增加,而土地利用作为自然和人文环境交互作用的结果,集中体现了人地关系的特征、属性及作用机制。当前空间规划编制在现实操作层面仍然面临“为人或为地”的博弈困境[3],亟需深化对人地关系的纵深认知与定量模拟研究[21]。

在“以人为本”的发展理念下,城市化进程正在经历从“土地城镇化”向“人本城镇化”的转型,但传统的人地系统研究方法以系统综合集成、系统动力学模拟等为主,主要依据土地普查、经济统计、地面调查等静态数据,几何粒度粗、更新周期长,此类计量模型的缺陷在于空间结构或秩序中的人只是经济人或机械的人口数量,加之传统的地理信息也多注重地表要素的静态描述,属性数据的时间变化并不频繁。在大数据背景下,传感器网络、个体出行、网络行为、消费记录等均可成为具有隐式地理空间形态的数据源[22],地表要素属性的实时变化得到极大增强,特别是个体或群体对象空间位置与属性的实时变化更为凸显。地理大数据的出现,极大地促进了地理计算、城市计算与社会计算的交叉和融合,将城市问题和社会问题转化为“地理问题”,凸显了大数据技术在地理学中的应用。这种“由人及地”的研究范式,为探究“人地关系”这一地理学基本命题提供了全新视角,大量有关“人”的信息使得人地关系研究能够更好地体现以人为本,符合当前“人本化”与“信息化”的学科发展趋势(图2)。“数据驱动”视角下的国土空间规划编制应进一步整合互联网、物联网、移动设备等多渠道、大量反映国土资源数量及空间结构、利用动态、模式与效率的新型数据,实现从传统的有限数据源向多样化的信息采集过渡,促进规划编制从经验判断走向数据支持。

3 大数据在空间规划编制中的实践应用

3.1 基于弹性和效率的应用框架构建

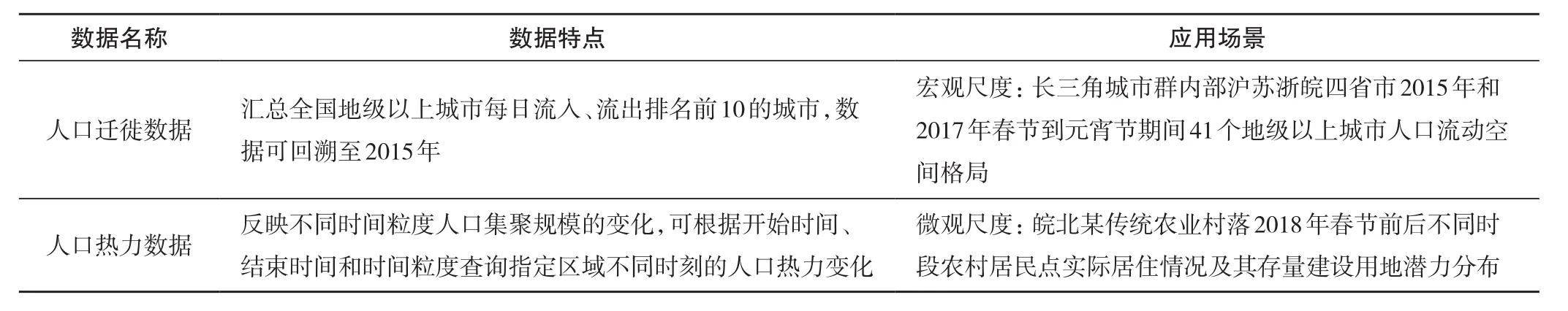

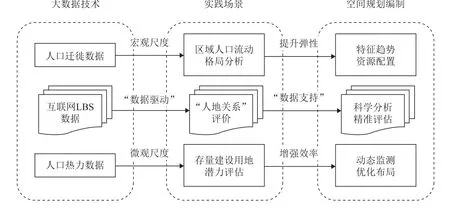

较之于传统的规划编制数据和方法,大数据的多样性、动态性等特点已被证明适用从宏观到微观层次揭示人的空间活动模式和规律。围绕数据驱动视角下空间规划编制重点关注的弹性和效率两大核心问题,借助以互联网LBS数据①移动位置服务(LBS, Local Based Service)。为代表的新型数据源(表1),从宏观和微观两个尺度构建大数据在空间规划编制中的应用框架(图3)。考虑数据的可获取性,互联网LBS数据选取了来自腾讯位置大数据网站的人口迁徙数据和人口热力数据。前者反映了城市之间每日人口流动数量及其流向,宏观尺度的应用价值体现在科学分析区域人口流动格局和趋势,可为资源配置、指标分解预留调整空间,提升空间规划编制的弹性;后者能通过地块范围内的人口热力程度反算出人口集聚规模,微观尺度的应用价值反映在精准评估存量建设用地潜力,可从动态监测、优化布局等方面增强空间规划编制的效率。

图2 深化人地关系定量模拟的新型数据源Fig.2 New sources of big data for quantitative simulation of human-land relationship

表1 研究采用的新型数据及其应用场景Tab.1 New types of data and the application scenarios

图3 LBS数据在空间规划编制中的应用框架Fig.3 Application framework of spatial planning making with LBS data

(1)宏观尺度的实践场景。在供给侧结构性改革背景下,土地利用结构调整是促进国民经济结构调整的重要手段,空间规划可通过增强资源要素有效配置实现土地利用与产业、人口和环境变化的协调统一发展。长三角城市群作为“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带,不仅在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有重要的战略地位,也是中国人口流动强度最为剧烈的地区之一。《国家人口发展规划(2016—2030年)》指出,中国人口将持续向沿江、沿海、铁路沿线地区聚集,城市群人口集聚度加大,但人口集聚与产业集聚不同步、公共服务资源配置与常住人口不衔接、人口城镇化滞后于土地城镇化等问题依然突出,不利于有效支撑国家重大区域战略实施。因此,分析长三角城市群内部人口流动格局特征及其趋势,能够有效检验互联网人口迁徙大数据对于提升空间规划弹性的作用,有助于科学制定人口与经济发展相互动、人口与资源环境相适应的规划目标。

(2)微观尺度的实践场景。在过去“增量规划”导向下,建设用地指标长期向中心城市和经济发达地区集中投放,土地城市化的快速发展使得许多大城市建设用地规模逼近空间极限,但又存在布局分散、结构不合理、效率不高等问题[23]。当前中国经济正由高速增长阶段向高质量发展阶段转型,新时期空间规划编制也要紧扣经济社会发展主要矛盾变化,由重视面积、数量约束转向注重开发强度和利用方式约束[24]。但在具体实践过程中,现行规划的评价手段仍较为单一,当前土地利用总体规划具有约束性的效率指标仅包括“人均城镇工矿用地”,且只能对城镇建设用地进行整体性评价。此外,土地二次调查地类并未深入城乡建设用地内部图斑,导致微观视角下的存量建设用地潜力评估缺乏精准数据来源。因此,将人口热力数据应用于农村居民点实际居住情况评估,通过动态监测农村居民点空心化程度及其沿路外延扩张空间布局,可为增强空间规划编制效率提供科学依据。

3.2 宏观与微观尺度下的实践场景

3.2.1 宏观尺度的区域人口流动格局分析

以沪苏浙皖4省市2015年和2017年春节到元宵节期间(即春节后两周)不同城市人口流入流出规模为基础数据,对区域人口流动格局进行分析。对比城市体系(图4(a))与人口流动强度的空间可视化结果(图4(b)),区域内部不同城市人口流动强度等级与常住人口规模等级基本保持一致,人口流动强度超过50万的区域基本集中在常住人口超过500万的城市,尤其是上海与江苏的扬子江城市群地区,人口流动强度最为剧烈,由静止封闭的“场空间”向互动共享的“流空间”转变趋势最为明显[25]。作为长三角城市群吸聚最高端要素、实现最高产业发展质量的中枢发展带,全球化和信息化大大加速了该地区知识、技术、人才、资金等要素的时空交换与流动,促进了产业重构和空间重组[26]。对沪苏浙皖41个地级以上城市按照规模等级分类,对各个等级内单个城市平均人口净流入的研究进一步发现(图5):第一,人口净流入规模的绝对值基本上按照规模等级由高到低依次下降,即1000万以上常住人口城市最高(2015年和2017年分别为207万和332万),100万以下常住人口城市最低(2015年和2017年分别为11万和16万);第二,由于沪苏浙皖4省市人口流动强度不断增加,各个规模等级城市的人口流入、流出规模都在变大,其中,500万以上常住人口城市整体表现为人口净流入,500万以下常住人口城市表现为净流出。对比2015年和2017年,500万以上常住人口城市人口净流入趋势加强(上海由2015年的207万增加到2017年的332万,500万~1000万等级城市由65万增加到111万),300万~500万常住人口城市人口净流出趋势减缓(由-36万增加到-11万),而300万以下常住人口城市人口净流出趋势加强(其中100万~300万等级城市由-55万下降到-62万,100万以下等级城市由-11万下降到-16万)。

图4 沪苏浙皖4省市人口流动空间格局(2015年)Fig.4 Spatial pattern of population fl ows in Shanghai, Jiangsu, Zhejiang and Anhui in 2015

图5 不同规模等级城市人口净流入特征与趋势Fig.5 Characteristics and trends of net in fl ow in different scales of cities

图6 春节前后村庄人口规模变化趋势Fig.6 Trend of population in village before and after the Spring Festival

图7 不同时段农村居民点人口热力变化Fig.7 Changes of population heat map in rural settlement during different time periods

上述结果充分反映大数据在深入发掘研究对象时空特征和规律中的作用。考虑东部经济发达地区普遍面临土地资源利用濒临超载、资源环境硬约束趋紧等难题,在率先优化发展的总体要求下,为实现土地利用与产业、人口和环境变化的协调统一,空间规划必须严控开发强度“天花板”,着力推动国土集聚开发,引导人口经济集中布局。通过制定建设用地“近期增量减量化、远期总量减量化”的目标[27],推动增量支撑型供地模式转向存量挖掘和减量调控型供地模式,促进节地水平和产出效益“双提升”,探索一条国土资源紧约束下的精明发展之路。

3.2.2 微观尺度的存量建设用地潜力评估

以皖北某传统农业村落作为微观尺度的典型研究区域,进一步将人口热力数据、遥感影像数据等叠加融合应用于农村居民点存量潜力评估。考虑该类型村庄农业地位日渐式微,村民以外出务工为主,而春节是难得的阖家团圆、村庄人口较为齐整的时期,因此,通过对比春节前后村庄人口数量及其布局变化,为存量建设用地潜力评估提供新的技术方法。选取2018年2月和3月该村庄每日晚上7点人口热力数据进行汇总处理,得到春节前后人口变化趋势如图6所示。小年以来(2月8日),在外务工村民陆续返乡,村庄人口呈现增长态势,直到除夕期间达到峰值(2月15日),随着春节假期结束,村庄人口呈明显下滑趋势,尤其是元宵节之后(3月2日),村民通常重新外出务工,村庄人口规模跌至最低点,从波峰超过3000人跌至波谷不到500人,反映出平日人口大量外流、村庄凋敝的空心化现象。三月份的数据还显示,每到周末村庄人口有规律的出现反弹(3月10日—11日、17日—18日、24日—25日),多时接近峰值一半,大致可以推测有三分之一的村民在邻近地区就业,能够周末往返,而其他多数村民务工地点较远,仅在春节这样的重大节假日返乡。小年、除夕、元宵和平日(3月13日)4个不同时期的人口热力数据进一步揭示了该村落在居住格局上“外扩内空”的空心化现象。对4个不同时期晚上七点村庄内部人口热力情况做进一步分析(图7),春节后有人居住的房屋几乎都分布在村庄主要道路两侧,靠近村庄内部的人口热力分布明显收缩,尤其是3月13日,人口密度超过20人/100 m2的区域以村庄东部靠近镇区一侧为主,其他区域人口密度大多低于5人/100 m2。当然,考虑传统农业村落ICT普及率偏低,一定程度上导致村庄的空心化程度有所放大。

这种由于农村人口非农化引起“人走屋空”以及新建住宅逐渐向外围扩展的过程,大多是出于统一规划管理的缺失,乡村空间呈现分化态势、发展出现集聚与空废的极端状况[28],村民的自建房屋通常远离交通闭塞的旧村中心,而沿县、村公路修建。可见,科学、合理地分析农村居民点整治潜力是编制村规划、土地整治专项规划的前提和依据,人口热力大数据的应用为规划编制增强效率研究提供了新型数据来源和评价依据,可在优化乡村空间格局、提升农村生产力等层面为乡村转型发展与空间重构起到有力支撑[29],进一步发挥空间规划在乡村振兴战略中的协同作用[30]。

4 结论与讨论

本文对国土空间规划编制如何在大数据视角下提升弹性、增强效率进行了理念探索,并通过构建宏观和微观两个尺度LBS数据在空间规划编制中的应用框架,选取区域人口流动格局分析和存量建设用地潜力评估两个实践场景对大数据应用效果进行了验证,相关结论与讨论如下。

理念探索方面。第一,由于空间规划编制受制于“自上而下”的五级体系,强调刚性约束,而“多规合一”趋势下的空间规划涉及数据信息呈爆炸式增长,土地科学原先建立在小数据基础上的传统研究方法和范式存在不足。新时期国土空间规划编制应当推动实现“目标驱动”和“数据驱动”的双向驱动决策机制,以提升规划编制的弹性。第二,当前空间规划编制主要依据静态数据,对人地关系的纵深认知与定量模拟有待深化。在深度信息化背景下应进一步整合多源地理大数据,实现从传统的有限数据源向多样化的信息采集过渡,促进规划编制从经验判断走向数据支持,以增强规划编制的效率。

实践应用方面。第一,宏观尺度的区域人口流动格局分析以互联网人口迁徙数据为基础,反映出长三角城市群内部城市人口流动强度与常住人口规模等级基本一致,常住人口在500万以上和300万以下的城市人口流动呈现两极分化的趋势,东部经济发达地区亟需探索国土资源紧约束下的精明发展之路。第二,微观尺度的存量建设用地潜力评价基于人口热力数据,通过对比春节前后不同时段农村居民点实际居住情况的显著差异,揭示了传统农业村落人走屋空、聚落空废的现状,为量化村庄空心化程度、评估整治潜力、优化空间布局提供了新的技术方法。

本文从理念和方法上探讨了大数据技术在国土空间规划编制中的创新运用,但应强调的是,数据只是服务于理论的工具,大数据绝不代表理论的终结和传统方法的过时。首先,尽管“数据驱动”为规划编制提供了“硬技术”,但作为规划基石的“人地关系”,其研究对象是自然和人文要素的综合,本质上还属于“软科学”的范畴,因此,将大数据技术运用于空间规划编制,并非提倡重定量计算轻定性分析;其次,在今后由自然资源部统管空间规划体系的新型体制下,编制“多规合一”的规划要求更加广泛地收集和整合各个部门的数据,但相关数据若在规划编制过程中仅以碎片化的方式加以应用,缺少相互融合和佐证,在剖析同一问题时会因为数据源的不同产生结论上的差异,应甄别使用数据和分析方法;最后,空间规划编制的技术方法,并不取决数据规模的大小,虽然“大数据”能透视此前“小数据”不易洞察的特征和规律,但绝不能忽视“小数据”和传统理论价值,合理使用“大”“小”数据,才能增加规划编制的科学性和实用性。