建设用地扩张与碳排放增长的EKC验证及特征分解研究

——以武汉市为例

袁凯华,甘臣林,杨慧琳,刘 晔,陈银蓉,朱庆莹

(华中农业大学公共管理学院,湖北 武汉 430070)

1 引言

温室效应问题是全球气候变化研究的重要热点,对碳循环的研究已证实碳的固定和呼吸作用长期维持着陆地生态系统碳平衡,但这一平衡在过去两个世纪因人为干扰被破坏[1]。化石燃料消费和工业生产在1750—2015年释放了410±20 pg碳,而同期的土地利用碳固定量仅为190±65 pg,这导致大气碳负荷在这一时期增加了260±5 pg[2]。与此同时,工业革命后作为人类活动主要载体的建设用地同步进入快速扩展过程。由于建设用地扩张伴随着区域土地利用覆被的快速更替和结构变化,因此其不仅重塑了区域景观空间格局,更对地区自然生态系统造成了极大影响。以大气碳来源分析,建设用地由于集聚了大量物质和能源消耗已成为最主要的碳源地类[3]。全球占据陆地面积仅2.4%的建设用地产生了约80%的碳排放,且这一比例仍表现出进一步上升趋势[4]。此外,USAMA等通过对全球7个地区的城市化和碳排放关系研究发现84%国家的城市扩张水平在过去28年中与碳排放显示出长期积极关系[5]。上述研究表明碳排放、温室效应和建设用地扩张正成为气候变化环节中相互交织相互影响的重要一环,因此积极探求建设用地扩张与地区碳排放的耦合关系成为当前践行城市低碳发展路径的重要技术手段,也是实现生态文明、坚持绿色发展理念的紧迫需求。

KUZNETS[6]于20世纪50年代提出库兹涅茨假说,用于描述经济增长与收入分配的倒U型关系。随后GROSSMAN和KRUEGER[7]基于库兹涅茨假说研究环境质量与收入关系时发现存在相同效应,便提出环境库兹涅茨曲线(EKC)假说概念。EKC假说认为经济与环境存在长期作用关系,经济发展初期的增长通常以牺牲环境质量为代价,但当经济发展到一定程度时,环境质量将逐渐改善。近年来,该理论已经被诸多学者应用于经济、资源、产业发展与环境质量的关系研究[8-9],亦有部分研究将碳排放作为环境质量指标,探究其与经济发展、资源消耗的长期关系[10-11]。在影响环境质量的若干因素中,土地作为经济要素之一,其利用过程同样会对外部环境造成影响。就建设用地而言,在其扩张早期,城市聚集效应吸引能源、人口等要素不断流入致使碳排放迅速增加[12],但进入后城市化阶段时,产业结构优化、生产技术改善、能源结构调整、城市环保意识提升都会使建设用地扩张的边际碳效应减弱,从而形成两者关系的倒U型发展[13]。因此,将EKC理论作为研究建设用地利用与碳排放的分析工具,检验建成区扩张过程中碳排放随建设用地增长的耦合关系,为寻求其解耦途径提供了新思路[14]。目前,少数学者尝试利用EKC假说对建设用地与碳排放的关系进行了量化探索。如周璟茹等证实了建设用地扩张过程中碳排放强度随土地利用集约度的变化具有阶段性,且总体表现为倒N型曲线[15];WANG等通过面板固定效应模型发现了建设用地与碳排放之间倒U型曲线关系的有力证据[16];张润森等依据EKC假说对无锡市城市用地、建制镇用地、农村居民点和其他建设用地的碳排放关系进行了验证,并对碳排放峰值、拐点及增长趋势作了分析[14]。上述创新试探弥补了该研究领域的空白,但仍有待深入。多数学者仅针对建设用地总量和碳排放关系进行了验证,并未展开建成区内部不同建设用地与碳排放耦合关系的深入探讨。由于建设用地承载功能不同,所引发的碳排放增势也必然相异。此外,现有研究也未就不同曲线结果产生的内因展开分析,忽略了对建设用地扩张时碳排放增长内在驱动力的进一步剖析。基于此,本文以武汉市为例,验证城市碳排放随建成区内部建设用地扩张的EKC特征,通过LDMI模型深入分析建设用地增长对碳排放的影响机制,提出城市建设用地低碳利用的方向和途径,力求为低碳城市规划提供借鉴。

2 研究方法

2.1 环境库兹涅茨曲线假说

本文结合研究论述选取经典三次函数模型[17],用以匹配建设用地与碳排放的拟合,如式(1)。

式(1)中:EC为碳排放量;x为建设用地面积;b0为常数项,b1、b2、b3为x的参数项;e为随机误差项。其中,b0、b1、b2、b3的参数取值反映了建设用地扩张与碳排放的曲线形态[18],判断过程如表1。

表1 建设用地扩张与碳排放的曲线关系Tab.1 The curve relationship between the expansion of construction land and carbon emission

2.2 Kaya恒等式

Kaya恒等式将碳排放与宏观要素以基本数学形式分析影响碳排放变化的因素[19],如式(2)。

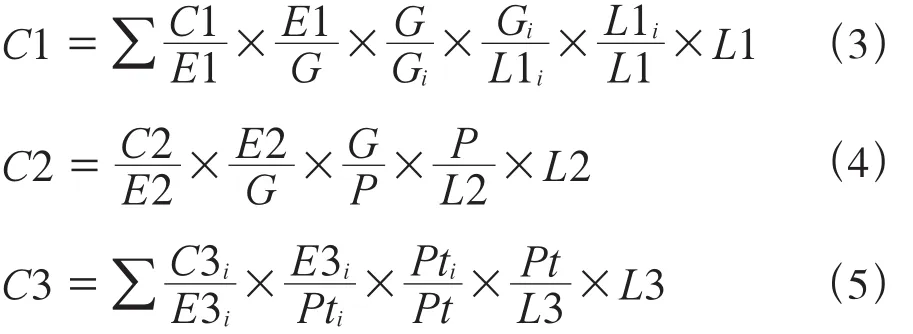

式(2)中:C、E、G、P分别为碳排放量、能源消耗量、GDP和人口。Kaya等式揭示了单位能耗排放、单位产出能耗、人均GDP和人口规模对碳排放的影响。以该理论为基础,本文针对产业、居住和交通用地的相关要素分别进行了拓展,如式(3)—式(5)。

式(3)—式(5)中:C1、C2、C3分别为产业用地、居住用地和交通用地碳排放,其中C3i代表交通碳排放类型,i= 1为公共交通,i= 2为私人交通;E1、E2为产业用地和居住用地能耗(折标煤),E3i代表不同类型交通能耗,i= 1为公共交通,i= 2为私人交通;G为不包含第一产业的GDP总量,Gi为不同类型产业GDP,i= 1为第二产业,i= 2为第三产业;L1、L2、L3分别为产业用地、居住用地及交通用地规模,L1i为不同类型产业用地规模,i= 1为第二产业,i= 2为第三产业;P为地区常住人口;Pt为年出行人次,Pti为不同交通类型出行人次,i= 1为公共交通,i= 2为私人交通。式(3)将产业用地碳排放分解为单位能耗排放、单位GDP产业能耗、产业比重倒数、地均GDP产出、产业用地结构和产业用地规模6个因素;式(4)将居住用地碳排放分解为单位能耗排放、单位GDP生活能耗、人均GDP、居住人口密度和居住用地规模5个因素;式(5)将交通用地碳排放分解为单位能耗排放、人均能耗强度、交通出行结构、地均出行人口数和交通用地规模5个因素。

2.3 LMDI分解

对数平均迪氏分解(LMDI)因其全分解、无残差,加法与乘法分解结果具有一致性等优点,在相关研究中被广泛应用[20]。本文采用LMDI的加法模式对式(3)—式(5)进行了分解。以式(3)为例,其加法模式如式(6),公式分解如式(7):

式(6)—式(7)中:ΔC1t为产业用地第t年与基年的碳排放差值;C1t、C10为t年与基年产业碳排放;E1t、E10为t年与基年产业能耗;Gt、G0为t年与基年GDP总量(不含第一产业);Git、Gi0为t年与基年第i类产业GDP(i释意同前文);L1it、L1i0为t年与基年第i类产业用地规模;L1t、L10为t年与基年产业用地规模总量;ΔC1CE、ΔC1EG、ΔC1GG、ΔC1GL、ΔC1LL、ΔC1L代表6个因素引起的碳排放量变化情况。当公式中含0或负值时,采用极小值代替[21]。

3 计算及结果分析

3.1 碳排放计算及数据来源

本文依据《国家温室气体清单编制指南》[22](简称《指南》)的核算框架从能源、工业生产和废弃物排放三个方面分产业用地(工业用地、公共商服用地)、居住用地和交通用地分别进行了计算,计算方法参考《指南》。所用数据包含武汉市能源、工业生产、土地利用、交通以及城市废弃物等。其中,工业能源消费及产品产量数据取自《武汉统计年鉴》(1997—2016)规模以上工业能源消费量和主要产品产量,城市民用车辆取自该年鉴民用车辆拥有量数据;建设用地面积由湖北省国土资源厅提供,部分缺失年限根据《中国城市建设统计年鉴》(1997—2016)建设用地面积变更数据计算得到,第三产业及生活能源消耗数据取自上述年鉴的天然气、液化石油气、集中供热和人工煤气供应数据等;工业及生活废弃物数据取自《中国环境统计年鉴》(1997—2016)市容环境卫生统计数据;公共交通能源消费及客运量、地铁运营列次和出租车保有量取自《武汉年鉴》(1997—2016)城市公共交通统计数据,民用车能源数据根据张秀媛等提供的方法估算得到[23];各类能源的折标煤系数、净发热值参考《中国能源统计年鉴》(2016)能源折标准煤参考系数表,CO2、CH4、工业生产碳和固液体废弃物碳排放系数参考《指南》相关系数缺省值,火电碳排放系数参考2015年华中地区电网基准线排放因子,火电比例参照湖北省用电比例。

3.2 建设用地碳排放结果分析

根据相关方法计算得到1996—2015年武汉市建设用地碳排放量。从时序上分析,碳排放总量在1996—2015年间的增长趋势具有阶段性,在2002年前总体增长缓慢,而在2002年后呈快速上升态势,随后从2011年开始增速再次放缓。在20年内碳排放量从1 431.54万t快速上升至3 570.60万t,增长幅度达2.49倍。从排放来源看,工业用地是主要排放源,其占比超过80%,且该比例经历了先上升后下降的过程。这从侧面揭示出其他地类在研究后期具备更快的碳排放增势。其中,商服用地碳排放在20年间增长了7倍,增速最高。其次为交通用地碳排放增长了4.87倍,尽管其增速略低于商服用地,但也达到了工业用地的两倍。居住用地碳排放上升幅度最小,仅增长了1.69倍。由此可知,在未来城市建设用地利用中,通过产业和城市空间规划有意识缩减工业碳排放、稳定生活碳排放以及合理控制商服及交通碳排放增长率将成为土地低碳利用的主要方向。

3.3 建设用地扩张和碳排放的EKC检验

3.3.1 建设用地总量与碳排放的EKC检验

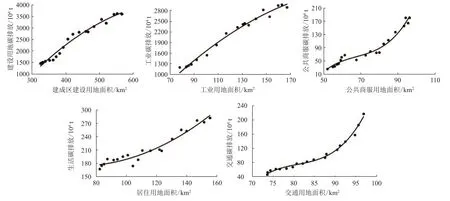

图1 建设用地与碳排放的库兹涅茨曲线关系Fig.1 Environment Kuznets Curve of construction land and carbon emission

图1及表2结果显示建设用地总量与碳排放存在倒U型EKC关系,随着建成区扩大,碳排放速率逐步降低。对该函数求导可知曲线拐点为739.89,因此在建成区达到739.89 km2前碳排放仍表现为上升趋势,但之后将出现下降态势,其曲线形态符合EKC理论。究其原因,武汉市早期城市化过程无论是经济发展或土地利用都较为粗放,但2003年后绿色发展理念兴起和土地供应紧缩的宏观政策都促使城市发展精明化,加之产业调整、生产技术和能源效率等影响,建设用地扩张的边际碳排放开始降低,并形成上述曲线关系。值得注意的是目前由城市扩张导致的碳排放并未达到临界值,图1中碳排放在建设用地扩张后期仍表现为增长趋势。因此在尚未达到土地逆向转换阶段以及技术、能源结构未根本革新的前提下,碳排放量仍会以逐步减缓的态势增加。

3.3.2 建成区内部建设用地与碳排放的EKC检验

表2结果表明工业用地与碳排放三次函数回归未通过10%显著性检验,而二次函数各参数项系数均通过了1%显著性检验,因此工业用地与碳排放呈倒U型EKC关系。工业用地扩张对碳排放增加起到了正向推动作用,但边际效应却在逐步减弱。由于工业用地碳排放占比极高,因此,其曲线形态与建设用地总量碳排放高度相似。拟合结果显示碳排放出现拐点的面积为239.39 km2,而当前面积不足170 km2,因此在武汉市工业化持续推进的将来,工业碳排放也将进一步增长。

公共商服用地与碳排放的回归结果中,三次函数的调整R2最高,且系数t值均通过了5%显著性检验,根据系数可判定公共商服用地与碳排放存在N型曲线关系。从图1可知,回归函数在公共商服用地扩张早期表现为倒U型曲线,碳排放虽然在增加但增幅却逐年降低。当其扩张至67.70 km2时,土地的边际碳排放开始递增。与之相同的还有交通用地。交通用地与碳排放的回归函数也表现为N型曲线,与公共商服用地相似,且三次函数的参数系数t值均通过了1%显著性检验,R2为0.99,拟合度极高。交通用地扩张前期,碳排放增速也呈现为递减趋势,当面积扩张至75.68 km2时增速开始大幅上升,且增长趋势在所有地类中最显著。上述曲线特征表明当城市面积扩张增幅有限时,土地承载功能将不得不通过提升载荷满足,这意味着土地利用进入了集约阶段。对碳排放而言公共商服与交通用地增长在未来都将成为强大的正向推动力。

居住用地与碳排放的回归结果中,三次函数回归未通过显著性检验。二次函数回归结果除b1仅通过10%显著性检验外,b0、b2均通过了1%显著性检验,因此判定居住用地与碳排放存在一种非显著的 “U”型关系。与其他建设用地不同,居住用地始终处于碳排放边际速率递增态势,表明城市化过程中相较居住用地增加,单位土地承载的能源负荷更高。尽管图1显示其边际增长率较低,但居住用地供应关乎城市人居环境,是建设用地增长的重要构成部分,因此在可预见的未来生活碳排放的增长趋势将一直持续。

总结来看,建设用地总量、工业用地与碳排放增长关系符合环境库兹涅茨曲线。尽管碳排放量随土地扩张有所增加,但其增速逐年降低并将在临界点停止增长转而下降。其他地类并不满足经典EKC关系,在土地扩张后期边际碳排放仍持续增长,且未出现下降迹象,表明其扩张模式已进入集约化但尚未迈入精明增长阶段。就城市碳排放而言,居住、公共商服以及交通用地的增长将成为新的增长点。

表2 EKC拟合回归检验Tab.2 Fit regression test of Environment Kuznets Curve

3.4 建设用地碳排放的驱动因素分析

3.4.1 产业碳排放驱动因素分析

为分析产业间关系对碳排放的影响,本文将第二和第三产业合并分解。图2显示,地均GDP产出增加和产业用地规模扩张是导致产业碳排放增长的主要因素,其累积贡献率为217.66%和76.14%。这表明加大土地利用强度、增加产业用地供给是导致过去20年产业能源投入激增的主要驱动力,对碳排放增加效应最直接。单位GDP产业能耗、单位能耗排放和产业用地结构一定程度上减缓了碳排放增长,其中单位GDP产业能耗的快速降低保证经济高速发展的同时有效抑制了碳排放的爆发式增长,贡献率达-182.94%;产业用地结构和单位能耗排放的调整本是缓慢变化过程,因此其影响也呈现出长期平缓的抑制作用,两者贡献率变动维持在-10%~0%之间,影响较小;产业结构变动对武汉市产业碳排放影响微弱,虽然理论上商业与公共服务业对碳排放的绝对贡献率较小导致其影响较大[24],但由于武汉市在1996—2015年产业经济结构变化极小,因此其影响也微乎其微。

图2 产业碳排放分解结果Fig.2 Decomposition result of industrial carbon emission

图3 居住碳排放分解结果Fig.3 Decomposition result of living carbon emission

3.4.2 居住碳排放驱动因素分析

由图3可知,人均GDP、居住用地规模增长对碳排放起正向效应,两者累积贡献率为412.21%、121.90%。人均GDP是衡量居民经济水平的重要指标,虽不直接作用于碳排放,但相对富裕区域通常成为人口聚集方向,因人口增加导致的能源消费量上升造成了碳排放增长。单位GDP生活能耗、单位能耗排放、居住人口密度对碳排放增长表现为负向效应,其累积贡献率分别为-292.98%、-121.54%和-19.18%。单位GDP生活能耗降低意味着相较经济发展而言个人生活能源的弹性需求变动较小,因而即使在GDP骤升的状态下,生活能耗依旧上升缓慢,这使得生活碳排放并未随着经济条件改善而大幅增加;居住用地单位能耗排放的减碳效应相较产业用地更显著,由于2003年后天然气对煤炭等传统能源的逐步替换,水电使用占比提升,能源总体碳排放系数降低,较大程度减少了碳排放;居住人口密度对碳排放具有一定的减碳效应。尽管人口总量处于递增态势,但快速增加的居住用地规模分散了聚集程度,一定程度上减少了单位居住用地的人均能耗。

3.4.3 交通碳排放驱动因素分析

图4 交通碳排放分解结果Fig.4 Decomposition result of traf fi c carbon emission

如图4所示,交通出行结构、地均出行人口数和交通用地规模均为正向效应,其累积贡献率为83.15%、65.87%和18.42%。交通出行结构因素中,尽管近年来公共交通设施越发完善,但仍未达到促进减排的预期作用。随着经济水平提升私家车出行比例增速远高于公共出行,高碳排放交通工具的使用比例增大使得其成为推动交通碳排放增长最显著的因素;地均出行人口数反映了城市交通压力,其影响具有多重效应。出行人数增加既是交通碳排放增长的直接驱动力,也会造成城市拥堵从而增加交通工具的怠速碳排放;交通用地规模扩大主要受城市建成区扩张影响,这意味着日常出行半径延伸和次均出行能耗增加,因此对碳排放也具有直接影响。单位能耗排放和人均能耗强度对交通碳排放起负向效应,其累积贡献率为-43.55%和-23.89%。在2004年后,武汉市地铁、天然气公共汽车上线运营等改善交通环境措施的实施不仅改善了空气环境质量,也降低了单位能耗排放和人均能耗强度,间接促进了交通碳排放缩减。

4 结论与政策建议

4.1 结论

本文以武汉市1996—2015年的时间序列数据检验了建设用地与碳排放增长的耦合关系,并对不同地类的增长曲线特征进行了LMDI分解。结果表明:(1)建设用地总量和工业用地与碳排放存在显著的倒U型关系,居住用地碳排放呈U型增长,公共商服及交通用地则表现为N型增长,这表明由于工业碳排放边际速率降低使得武汉市整体碳排放趋缓,但居住、公共商服和交通碳排放在城市扩张中具备更快的增长趋势,是未来控制土地利用碳排放的重点。(2)产业用地利用强度和供给增加是导致产业碳排放增长的根本原因,而单位GDP产业能耗的巨大减碳效应表明提升能源效率发展低碳经济是促进产业发展与碳排放脱钩的重要途径。此外,产业用地配置和能源结构因素尽管起到了一定的减碳作用但仍具较大潜力。产业结构目前对减碳仍未起到明显作用,因此调整产业结构将成为未来产业碳减排的重要方向。(3)居民经济水平提升和居住用地规模扩大是导致生活碳排放激增的主要因素,但个人生活能源的弹性需求变动较小,因此生活能耗的增加远低于经济增速。而生活能源结构调整和居住密度降低对降低生活碳排放起到了良好作用。(4)交通出行结构中私人交通方式占比提升推动了交通碳排放增长,而地均出行人口和交通用地规模对碳排放增长也具有一定的推动作用。公共交通的逐步完善通过促进交通能源结构改善和能源利用率提升在降低单位能耗排放和人均能耗强度同时对交通排放增长具有积极的抑制作用。

4.2 政策建议

(1)产业用地。通过控制供给门槛,引导土地供求,实现产业用地结构优化配置;通过经济政策实现产业结构优化,鼓励新型绿色产业和环境产业发展,促进产业低碳化以提升能源利用效率;从源头控制煤炭消费,通过煤(油)改气工程、城区配电网改造等项目引导和支持工业生产提升天然气和电力使用比例,推动产业能源消费革新。

(2)居住用地。按照实际居住需求通过土地利用规划限制居住用地供应速率,妥善管控用地规模,按需支配土地供应;通过激励性政策推广天然气、电等低碳基生活能源,优化能源结构;执行低能耗建筑节能标准推进建筑低碳化,加大低碳生活理念宣传强化市民节能减排意识,减少个人生活碳排放。

(3)交通用地。合理规划城市空间,减少机动出行需求,降低交通用地规模增长碳效应;加快基础交通建设,优化发展绿色公共交通,打造覆盖“三镇”、通达“新城”的轨道交通体系以满足居民长距离出行需求,引导公共出行;实行民用车辆限流及“摇号”政策,倡导市民绿色出行;推动新能源交通发展,通过补贴政策鼓励群众购买新能源汽车,配合中国燃油车退出市场政策逐步完成新能源和传统车辆的替换,降低交通出行对化石能源的依赖。