译者在思想文化传播中的能动性探究❋

——《华英字典》中儒家典籍英译研究

王秀文 阮玉玉 南京航空航天大学

【提 要】Marrison 编撰的《华英字典》是世界上第一部汉英词典,该字典包含大量儒家典籍内容的英译,对促进中外文化交流的作用不容忽视。本文通过查证字典中收录的语料出处,确定原文语境,对其英译本进行深入分析,发现马礼逊对儒家经典中的有些内容予以保留,而有些内容在语义上则有所改动。本文对此进行分析并尝试给出原因,从而探讨译者在思想文化传播中的能动作用。

1. 引言

儒家思想是中华文化的精髓,而儒家典籍则是中华先哲们思想智慧的结晶,儒家经典得以留存,儒学思想得以流传,是亿万华夏子民的福祉,更是整个世界的文化巨藏。儒家思想在世界的传播离不开翻译工作,国内对于儒家典籍的译介研究也十分充分,但是有关《华英字典》的研究却为数不多,对于该字典中儒家典籍的研究更是少之又少。Morrison 所编纂的《华英字典》(Dictionary of the Chinese Language)是世界上第一部英汉对照字典,在很长一段间内都是国外学习汉语的必备工具,而且《华英字典》中所收录的儒家典籍极其之多,很多外国人都是在华英字典中初遇儒学。由此可见《华英字典》对于儒家思想的早期传播极具研究价值。

2. Marrison 与《华英字典》

Robert Morrison(1782—1834)出生于英国一个贫雇农家里,父母都是虔诚的基督教徒,受到家人的影响,Morrison 从小就一直信奉上帝,16 岁就接受洗礼加入长老会。1807年,怀着对基督教执着的热爱,Morrison 来到中国,成为了来华的第一位新教传教士。作为一名传教士,Morrison 来华的主要目的是宣传基督教福音,让更多人信仰基督新教。但当时清政府禁止任何形式的传教,所以Morrison在华期间的主要活动是学习汉语、翻译、办学校,建医院等等。Morrison 在华25年,翻译了多部作品,其中《华英字典》的成功编纂可谓是他的重大成就,《华英字典》的编纂过程共历时十五年,于1815年至1823 由东印度公司陆续出版,分为三部六卷。第一部分为《字典》三卷,第二部分为《五车韵府》两卷,最后一部分为《英汉词典》一卷。《华英字典》是19 世纪早期在中国出版的最重要书刊之一,也是中国历史上第一部英文字典,有效地帮助了在华西人和传教士学习中国语言文字,了解中国政治、文化、历史、教育、宗教、风俗、习惯(顾卫星2002:119)。这本字典中包含了很多中国典籍的翻译,对于中国文化走出国门走向世界起到了举足轻重的作用。

3. 儒家典籍出处介绍

由于《华英字典》是按字典形式编排的,许多语料只是截取部分语段,难以对译文做深入研究。如果能够确定典籍出处,结合原作品上下文语境来对译文进行分析,则更有利于提高分析的准确度与可靠性。故本文对字典中收录的语料进行逐一查证核实,能够确定出处的语料共计2423 例,本文将这些语料进行分类统计,如表1。

表1 典籍类型表

由表1 可以看出,《华英字典》中的语料的确有很多是出自中华典籍,而且涵盖范围广,内容丰富。其中儒家典籍中的语料共计1205 例,数量非常大。据统计,这些语料出自《四书》《五经》《尔雅》《朱子全集》《中庸章句》《二程集》《四书章句集注》《孝经》《荀子》《孔子家语》《诗集传》《围炉夜话》《二十四孝》等儒家经典。

4. 理论基础

长期以来,翻译界的人士都认为译者应完全忠实于原文,翻译是对原文的忠实再现,强调译者应当在译文中“隐身”。但笔者认为,凡是翻译必定会受到译者能动性的影响,因而这种“译者隐身”是永远不可能达到的,我们也不应将“隐身”作为翻译水平高低的评判标准。

20 世纪70年代,翻译界出现了“文化转向”,人们开始关注文本外的因素对翻译的影响,翻译研究对象得以扩大。由此,译者在翻译过程中所发挥的主观能动性逐步凸显。译者“非隐形”的观点也得到了广泛认可,“‘非隐形’即译者在翻译过程中主体意识的发挥,它贯穿翻译活动的准备、翻译过程本身和反思阶段”(陈洁、陆持2018:19)。Lawrence Venuti 在其著作《译者的隐身——一部翻译史》(The Translation's Invisibility: A History of Translation)中追溯了归化和异化两种翻译策略的由来和发展,客观地向大家呈现了异化策略不断被接受和应用的发展历史,对译者隐形论发起挑战,并提倡译者在文学翻译中使用抵抗策略,“抵抗策略可以实现对原文的忠实,保留一定的异国文化,这样既可以抵抗强势文化的束缚,也可以突出译者的努力与身份地位”(Venuti 2004:296)。查明建和田雨在对主体性的定义中突出强调能动性的作用,“译者主体性是指作为主体的译者在尊重翻译对象的前提下,为实现翻译目的而在翻译活动中表现出的主观能动性”(查明建、田雨2003:22)。“翻译主体的能动性是翻译主体性精神的显著体现。当翻译目的确立后,源文如何挑选和阐释、目的语读者如何设定、翻译流程、方法及技巧如何设计等都离不开翻译主体围绕翻译目的来发挥主观能动性”(彭勇穗2017:107)。译者能动性与为我性、受动性共同构成主体性,根据彭勇穗的观点,能动性与为我性息息相关,不可分离,故本文将为我性纳入能动性研究范围。

5. 译者能动性在思想文化传播中的体现

5.1 从选材看译者能动性

Morrison 在来华前,伦敦会为他举行了话别仪式,给予Morrison 一份《书面指示》,其中涵盖了赴华之行的三项重要使命:一是完全学会中文;二是编纂一部中文字典;三是把《圣经》翻译成中文。Morrison 编纂《华英字典》可以说是他的使命,不容选择,但是词典中究竟要收录什么内容,完全取决于Morrison 个人。“翻译选材的倾向往往与个人的兴趣息息相关。译者常常会选择那些与自身的秉性气质、审美情趣、文化取向等相契合的作品译介”(陈婷、黄娟、马静利 2013:109)。从翻译目的上来说,“译者完全可以发挥自己的能动性,对不符合自己目的的作品,即使是优秀的作品,他也有权不去翻译。由此可见,译者确实可以根据自己的需要,能动地选择原文”(金兵 2000:81)。从表 1 可以看到《华英字典》所收录的儒家语料共计1025 例,数目远远多于其它类典籍,可见Morrison 对儒家典籍是十分感兴趣的,因而他在词典的选材上倾向使用儒学典籍。笔者认为,Morrison 在中国这样一个上下崇儒的国度生活了25年之久,其本人必定在潜移默化中受到了儒学思想的熏陶。从字典里所选用的儒学语料来看,多为教人明理,为善弃恶的内容,可见Morrison 对于儒学的许多思想也是持肯定态度的,因而Morrison 选择了大量儒家典籍作为编纂字典的材料。由此可见,译者确实可以根据自己的喜好与需要来能动地选择材料。

5.2 从翻译过程看译者能动性

Steiner 在其著作《通天塔之后:语言与翻译面面观》(After Babe:Aspects of language and Translation)中将翻译与阐释学观点结合起来,把翻译过程分为信任(trust)、侵入(aggression)、吸收(incorporative)和补偿(reciprocity)四个阶段。Steiner 对每一阶段的解说中都强调了译者的主体性作用,吸收阶段体现的则尤为明显。他认为,阐释行为在吸收阶段是极其危险的,因为缺少了第四阶段,这种阐释是不完整的(Steiner 2001:316)。根据西方阐释学的观点,文本的意义并不是固定的,文本的意义产生于读者对它的理解与阐释。陈大亮(2004:5)也指出,作者创作的结果是文本的凸现,而译者的翻译开始于文本,但译者所面对的文本却不是原作者创作的本文,这两个文本已经“间距化”了。文本一旦问世,它与原文作者相脱离,解除了原来的语境关系,与不同时代的译者重建新的语境关系”。

在翻译的过程中,译者具有很大的能动性,“小至一个词义的选择,大到选作者和读者身后两种文化的接触、碰撞、理解与沟通,复杂的翻译工作给译者造成难以想象的困难,同时也赋予译者以巨大的活动空间”(许钧 2003:295)。Morrison 的译文中,译者的活动空间尤其大,笔者发现Morrison 对儒家经典中的有些内容予以保留,而有些内容在语义上则有所改动。

5.2.1 Morrison 对儒家典籍内容的保留

确定语料的典籍出处后,本文依据原文语境,对Morrison 的儒家典籍的译文进行研究,发现Morrison 在翻译儒家典籍时多采取直译的翻译策略,并尽量保留原文句式,用词简单,句子结构简短,译文通顺易懂,总体上忠实于儒家典籍原文。

(1)王在灵囿,麀鹿攸伏。

麀鹿濯濯,白鸟翯翯。

王在灵沼,于牣鱼跃。

The king is in the park;

The deer crouch secure;

The deer fat and sleek;

The birds purely white ;

The king is by the pond;

See the thronged fish gambal.

例(1)中,Morrison 对诗经的内容和风格形式都很好地保留了下来,句子工整押韵,具有诗歌应有的美感。从译者的翻译目的来看,Morrison 选择直译诗经,是出于词典编纂的需要,由于《华英字典》使用者多为汉语学习人员,Morrison 对原文字字对译,可以方便外国人学习汉语,提高字典的实用性。

Morrison 认为“对学生来说直译或符合语言习惯的翻译比意译或模糊翻译更好,后者通常包含原文意义却无法体现原文表达方式或风格。若有人想学孔子的语言,最好听他用一点中国本土话说,而不是听他用经典英语风格说”(Morrison 1815;李金艳 2017:27)。Morrison 主张在翻译中力求忠实,那么他对原文信息和风格的保留,采用简单易懂的译法也就不足为怪了。在不同翻译目的和翻译理念的导向下,能动地选择翻译策略,是译者发挥主观能动性的一大体现。在直译策略与忠实理念的共同作用下,《华英字典》大体上忠实地传达了儒家学说的思想观点,对于儒家思想的海外传播起到了积极的作用。可见译者采用什么样翻译策略对于思想文化的传播是具有直接性影响的。

5.2.2 Morrison 对儒家典籍内容的改动

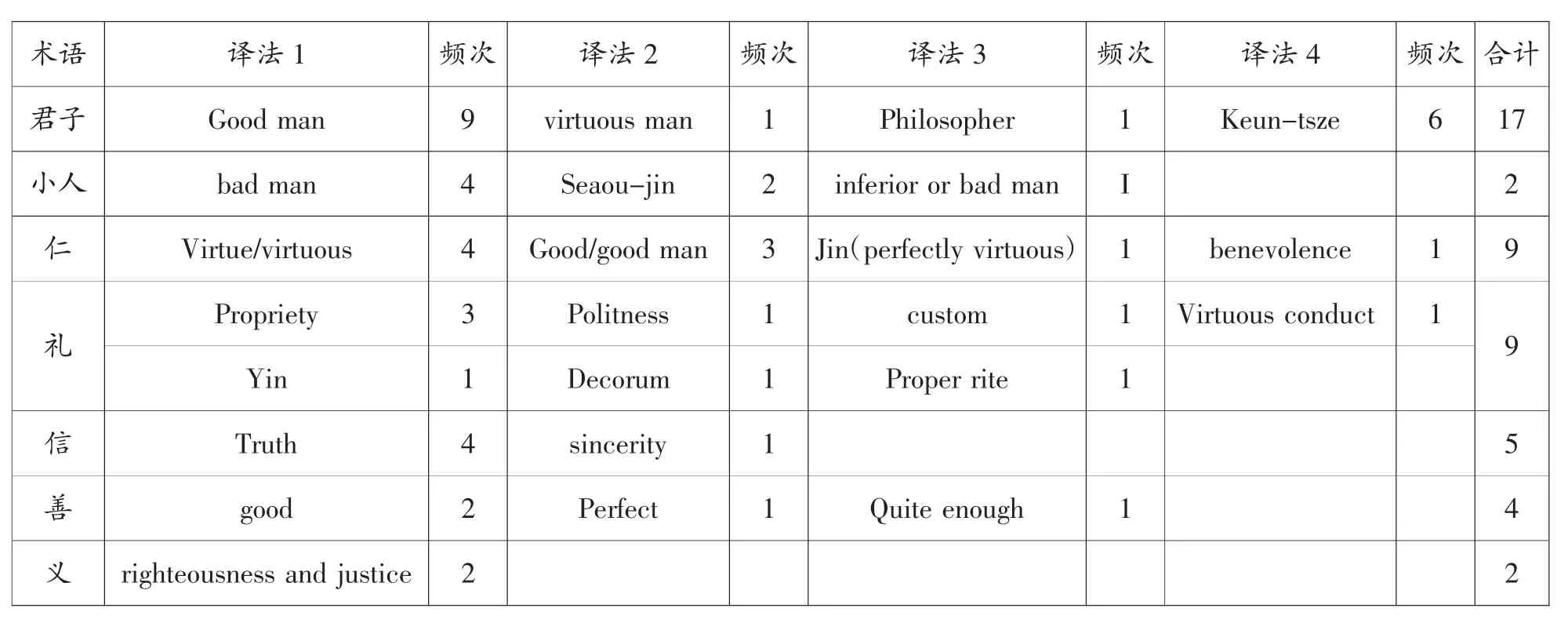

笔者依据阐释学观点,将翻译中的理解看作是对原文的解码,译文的产出看作是一个再次编码的行为。而翻译则是译者在对原文进行解码后的再次编码,解码过程中会受到译者自身的“前结构”(海德格尔)的影响,而再次编码又会受到译者的翻译目的等因素的影响。所以,在众多因素的共同作用下,解码前与再次编码后的文章很难保证完全一致。Morrison 对儒家典籍的英译出现多处改动,译文与原文之间发生明显的意义转移,这种转移主要表现在儒学术语的翻译上。由于儒学术语主要见于《论语》之中,故笔者以《华英字典》中的158 例论语为语料,对其儒学术语的译法及频次进行统计,统计结果见表2。

由表2 可以看出,《华英字典》中包含许多儒家核心术语的翻译,术语是儒家思想的精髓,含义丰富,谢有莲(2018:80)认为,儒学术语翻译面临诸多困境,表现为同一术语的翻译版本众多、概念表述不完整、文化内涵的丧失、甚至是误读误译等。“找到一个可以完全表达某个中国哲学概念的英文词汇是困难的”(陈荣捷、张加才、席文2013:52)。因而Morrison 对于儒学术语的翻译也不是一对一的译法,而是根据自己对术语的理解,采取了一对多的译法,其中“君子”和“仁”都有四种译法,而对“礼”的翻译更是使用了7 种不同的译法,一对多的翻译方法充分体现了译者的能动性,这也是人与翻译机器的重大区别。

表2 儒学术语译法及频次统计表

另外,Morrison 对术语的翻译趋于简单化,很多术语蕴含的意义表述不完整,意义被弱化,此处,我们选取出现频次最多的“君子”、“仁”两个术语进行分析。“君子”一语在中国有丰富的内涵,指人格高尚,道德品行兼好之人,具有智慧且社会地位较高的人。但是Morrison 的译文绝大多数情况仅是将“君子”译为“good man”,“君子”身上所具有的美好特质岂是简简单单的“好人”二字能够传达的?再看儒家思想最核心的术语“仁”,儒家伦理思想均以“仁”为核心,它包括孝、弟(悌)、忠、信、礼、义、廉、耻、仁、爱、和、平等内容。而 Morrison 多将“仁”译为“virtuous”或是“Good”这两个泛用之词,而将“仁”译为“benevolence”则又导致对“仁”的表达片面,认为“仁”就是“仁爱”,显然如此简单地翻译儒学术语不利于儒学概念与儒家思想的传播。

笔者认为,Morrison 对于儒学思想的简单化处理,与其个人的宗教信仰是密不可分的。作为基督新教虔诚的信徒和一名传教士,Morrison 更乐于宣扬基督教教义,而不是大肆赞扬儒家思想的博大精深,让人们信仰儒学。因而,将儒家思想简单化处理,也是Morrison 个人基督教信仰的一种体现。

经过以上研究与讨论,笔者得出结论,无论是译前选材还是译中对原文儒家思想的保留和改动,都充分体现了译者在传播思想文化中发挥了极大的能动性。然而,本文通过原文与译文的对比研究发现,Morrison 在翻译儒家典籍时虽然具有很大的能动性,但译文似乎又受制于某些其他外在因素。为保证研究的客观性,有必要对内在的能动与外在的受动的关系进行探究。

6. 能动与受动的矛盾同一

强调译者是具有自由思想的人,译者的能动性存在于翻译的任何一个环节中,但这并不是说译者的能动性是绝对的无限能动。从哲学的角度来说,世界是普遍联系的,万物互相联系,织成一个网,相辅相成,相互牵制。译者的翻译行为同样也不是在真空中进行的,必然会受到各种因素的制约。

6.1 受制于原文

“任何翻译都应尊重原文文本的客观现实,以它为客观依据。是原文使我们的诠释活动不是漫无边际的到处漂泊,而是有所归依”(王晓菁2012:383)。原文是一切翻译工作的出发点,这是毋庸置疑的,但是金兵指出“译者过于拘泥于原文文本,忽视了英汉两个民族在思维习惯和表达方式上的差异,一味照搬或模仿原文的形式。这样做的结果是不但译文难懂,而且往往不能正确传达原文的意思”(金兵 2000:83)。

(2)割鸡焉用牛刀?——《论语·阳货》

To kill a fowl, why use a knife (large enough)to kill a cow? i.e why use means greatly disproportioned to the end to be attained?

例(2)中的“割鸡焉用牛刀?”这句话是中国的惯用语,比喻办小事情,何必花费大力气,也就是不要小题大做。Morrison 先是按照字面意思直译成英文,但是按原文译过来的句子并不能将“小题大做”的含义表达出来。Morrison 意识到这个问题后,在译文后加以注释说明,既做到了忠于原文,又达到了传神达意的效果,可见翻译是能动与受动之间的互相影响,在相互制约中得以统一。

6.2 受制于时代社会背景

除了原文会限制翻译活动,译者所处的时代社会背景也会直接影响到译文的选择,左飚(2009:40)曾直言道:“译者自身的‘文化框架’以及所处的‘文化情境’所造成的局限性无法彻底摆脱”。

(3)不宝金玉 而忠信以为宝——《礼记》

The philosopher does not value gold and gems, but values fidelity and truth.

(4)乐酒无厌谓之亡——《孟子·梁惠王》

To delight in wine without weariness is called Wang.

Morrison 在《华英字典》的翻译中多次将“玉”改译为“gem”,将“酒”改译为“wine”。“玉”通常被认为是中国特有的东西,具有温润莹泽、缜密坚韧的美感和实用功能,中国人大多喜欢佩戴玉饰,家中也常摆放玉器,认为“玉”是有灵性的,中国的玉文化是中华传统文化的一部分。而“gem”指的是宝石,西方人多喜爱宝石,如钻石、水晶、红蓝宝石等晶体。“玉”与宝石虽有相似之处,但二者之间存在着本质的不同,“玉”所独有的文化含义也是宝石所不具备的。而“wine”指的是西方的红酒、葡萄酒,而非中国所特有的白酒。

译者将“玉”译为“gem”,“酒”译为“wine”,一方面是为了顺应西方社会文化情境,让目标读者更易读懂译文;另一方面也是受制于时代,十九世纪中外文化交流并不充分,而国外并没有中国的“玉”与“白酒”,因而Morrison 只能在目标语中寻找相似的东西代替。反观现今的翻译,在中外交流密切的情况下,则很少有译者会将“玉”译为“gem”,而是译为“Jade”并多会加以注释。可见时代背景对于译者能动性的发挥是一个牵制,对思想文化的传播也产生一定的制约。

6.3 受制于译者自身语言水平

翻译就是一个与语言打交道的工作,译者的语言水平将直接影响译文的质量,进而影响思想文化的传播。此处译者的语言水平既包括原语水平,也包括其母语水平。源语水平将直接影响译者对原文的理解,如果译者没有准确把握源语的文化内涵,则可能出现错译,导致文化传播的失败。母语水平同样也会对译文产生相当大的影响,对于母语水平低的译者来说,即便他可以准确理解原文所要表达的意思,但有时候却不能准确或全面地将原文含义表达出来,降低思想文化传播的效果。

(5)举善而教不能,则劝——《论语·为政》

Promote the good, and teach the defective, then(the people)will cordially acquiesce.

结合上下文的“临之以庄则敬,孝慈则忠,举善而教不能,则劝”,我们不难看“则敬”、“则忠”和“则劝”三者为并列关系,意思是:“你用庄重的态度对待老百姓,他们就会尊敬你;你对父母孝顺、对子弟慈祥,百姓就会尽忠于你;你选用善良的人,又教育能力差的人,百姓就会互相勉励,加倍努力了。”此处的“劝”应为互相勉励之意,不是acquiesce 默认,勉强承认的意思,译文与原文的意义可谓是南辕北辙。再看下面一个例子:

(6)孟子曰:“君子不亮,恶乎执?——《孟子·告子章句下》

Maug Tsze said, A prince without confidence, will act with wavering indecision.

这句话的原义是孟子说:“君子不讲信用,怎么能够有操守呢?”然而Morrison 的译文发生了严重的误译现象,儒学中的“君子”多指品德高尚之人,此处不是君王的意思;“亮”同“谅”,诚信之意,不是自信;“执”为操守之意,不是执行的意思。对这几个汉语词意思的错误理解,导致译文与原文的意义大相径庭,原文教人诚实守信,译文则改成了教人自己果敢。

Morrison 的《华英字典》中存在许多儒家思想误译的现象,究其原因还是译者受制于其自身的语言水平。我国古代汉语在涵义上具有开放性和模糊性,一个字可能有许多意义,所以对古汉语的理解需要依赖具体的语境。因此即便是以汉语为母语的中国人,对其中一些词句也很难理解。对于Morrison 而言,有限的语言水平不可避免会影响他对原文的理解和阐释,成为制约儒学思想传播的一大因素。这也给了当今译者一定的启示,要想很好的将思想文化传播出去,首先要努力提高自身语言水平以及个人修养,尽量避免误译现象的发生。

7. 结论

译者是翻译过程中唯一的能动主体,绝不仅仅是两种文化间的“搬运工”。译者的能动性主要体现在译前选材和翻译过程中的策略选择、理解和表达两个方面。Morrison 对原文儒家思想的保留和改动,都充分体现了Morrison 在传播思想文化中发挥了极大的能动性。一方面,他在《华英字典》中大量使用儒家典籍内容,有利于儒学思想的海外传播。另一方面他的译文用词简单,对于儒家思想避重就轻,泛泛谈之,有弱化儒学思想的倾向,制约了儒家思想在海外传播的深度。虽然Morrison发挥了很大的能动性,但是一名译者所能发挥的能动性并不是无限制的能动,还不可避免地受制于原文、时代社会背景以及译者语言能力等各种因素。社会文化与语言水平导致中国文化元素流失甚至严重误译,不利于儒学的传播。经研究得出结论,Morrison 的《华英字典》虽然对于中国儒学的早期传播产生了很大的积极影响,但是没能将儒学的思想的博大精深传达出去。

译者如何发挥主观能动性对于文化外传具有直接或间接影响,本文希望通过此项研究,可以给译员些许启示。学者们对译者在思想文化传播中的能动性探究,不能脱离受动,只谈能动,要看到能动与受动之间的矛盾统一。译者在文化外译时,不可过分发挥主观能动性,天马行空,亦不可拘泥于原文,导致译文可接受性较低。译者若能适当发挥能动性,使译文更好地服务于文化传播,并尽量降低制约因素的干扰,在能动与受动之间拿捏妥当,灵活处理,相信我国文化传播事业可以取得更大进步。