中国高校外语跨学科研习的发展与前景

——第三期“‘一带一路’语言、文化、翻译跨学科研习班”纪实

马丽娟

2019年7月13日至19日,由中国英汉语比较研究会主办的第三期“‘一带一路’语言、文化、翻译跨学科研习班”在内蒙古民族大学成功举办。继2017年大理大学和2018年新疆大学承办该系列研习班以来,该项目已稳步走向成熟,多元互补的课程设置在连续三年的推进中已渐趋稳定与和谐,大大提升了高校外语教师的跨学科意识和跨学科知识储备,是中国英汉语比较研究会作为国家一级学会立足边疆、面向全国所实现的跨学科跨区域学术资源整合与提升,体现出国家一级学会肩负的学科建设使命和历史社会担当。

如果说第一期研习班在“搭建东西部平台、扶持西部外语”的主旨中拉开跨学科探索的帷幕,第二期研习班以“持续推进地域互通、加强区域学术对话”来推进跨学科讨论,第三期研习班则已在“东西区域互融、深入学术合作”中迈入跨学科的成熟思考与落实阶段,将研习目标定焦在当今中国高校外语学科对外语教师立体多元的要求与期待之上,在语言与技术兼备、教学与科研并行、科学与人文共通、理论与案例共进、国内国外视角并蓄中综合推进跨学科理论与实践的探索,从具体知识的储备到批判思维的加强均做了提升。

罗选民首先详解及点评、由庄智象主编的三卷本《往事历历40年回眸》,追溯中国外语从无到有、由弱至强的40年历程。该书收录了逾百名出生于二十世纪三十年代至六十年代中国外语学者的故事,从见证者的视角窥见我国外语学科建设与发展的全貌,值得成为每位中国外语人的案头本。讲座中,罗选民还邀请董燕萍和卫乃兴对未被收入的桂诗春和杨惠忠的治学之路与做人之道做了补充,丰富了大家对老一辈外语学者的认识,深入了解他们为中国外语的成长所做出的贡献。

1. 第三期研习班特点

1.1 语言与技术兼修

针对现今高校外语教师普遍重外语轻母语、重语言怕技术的失衡现象,研习班将母语的研究与技术的探索融入课程设置大纲,以帮助个体教师摆脱母语功力不够、技术能力不足的桎梏。刘正光以母语为研究视角,从汉字文化渊源出发,通过分析汉字构造、汉语语法系统等层次,证明“汉语时空同态”的假设,为全面理解汉语的本质性特征和汉语综合性思维特征提供了事实依据和理论解释思路,在增强对母语语言系统理解的同时,也为汉英对比研究提供了更全面的学术参数。

抵触技术和技术意识不足导致外语教师在信息化时代背景下无法有效利用技术来服务教学与科研。面对这一问题,刘建达以大量成功实验演示形成性评价理念和电子档案袋为教学工作所带来的革新,系统介绍了科研中梳理文献、查找文献以及规范学术写作可使用的技术和工具。此外,刘建达从宏观上对中国英语能力等级量表的开发、研究和最新进展做了全面介绍,对量表与其他标准考试有效对接的措施、方法及结果做了有效预测,体现中国学者能将语言与技术结合的研发实力,展示出有眼界有自信的中国学者风范。董燕萍在系统介绍测量工作记忆工具的基础上,详细介绍了对工作记忆工具的使用及数据解读的方法,让学习者对现代信息技术在外语教学与科研中的应用有了更新更直观的认识和体会。

1.2 教学与科研并行

教学作为教师最根本的职责,其值得探索的途径和视角常谈常新。罗选民以话语认知策略解读文本,展示出文本的质构、传讯者的意图、文本的互文以及可接受性的形式,并将这些运用到充满生活体验的话语分析中,对外语教学的写作、阅读、翻译均有指导意义。朱振武从主讲人的切身体验出发,以学生的诗歌翻译作业做案例分析,呼吁诗歌翻译教学不可用单一标准考量,应以调动译者的积极性、能动性和灵性为教学理念,鼓励诗歌译文的多样性。

科研已然成为现如今衡量中国高校教师的硬指标,针对找不到研究问题或研究方法不当的问题,董燕萍从“he 和she 在口语中的混用”这一个案分析着手,演示科研工作者如何从现象中提出有价值的研究问题,继而将研究问题和研究方法结合,以此互相推进,最终得出有价值有深度的研究结果,讲座对年轻科研工作者有非常具象的指导意义。张跃军的有关国内学者对诗歌翻译传统研究模式的历时系统梳理以及对诗歌翻译在未来多维度、多元化研究的预测,为后学提供了文献整理、归纳总结的科学方法。

1.3 人文与科学共通

外语的人文学科属性自然也赋予了外语工作者以人文情怀与人文精神。陈国华以钱学森提出的“大师之问”为线,系统阐释经典、大学与大师的关系,由此帮助研习者更清晰地定位自身作为高校教师的目标和担当。在第二讲中,陈国华对《论语》的11 个重要英译本进行对比,重新解读孔子有关教育的一些哲学理念并给出新译文,显示作者为孔子作为哲学家在西方哲学界得到认可而付出的不懈努力。

人文学科的探讨同样离不开科学思维和方法。严辰松追溯古希腊亚里士多德的演绎逻辑,通过对审视变量、实验研究、测量评价、基本统计分析等概念的阐释,指出批判性思维是教育和学术研究的根本,对人文学科的科学性思维培养具有很重要的指导意义。

1.4 理论与案例共进

对理论的精准理解与把握是科研工作者必备的学术素养,对经典理论的起源、发展、变迁与前沿动态的把握有助于我们凝练理论思维的建构,是学术能力走向成熟的必须储备。封宗信从结构主义符号学、符号学与语言学的关系入手,介绍认知转向下的符号学与元符号学、社会符号学、文学符号学与诗学的互动,继而讨论认知符号学和作为后经典诗学重要分支的认知诗学的最新进展,让我们对符号学的历时互动性和共时丰富性有了更加全面立体综合的了解。

除却根基性的理论修养之外,对现实案例的主观分析同样体现学者的学术阐释能力。朱振武以葛浩文英译中国文学为例,发出了与学术界和媒体大多数专家不同的声音,指出译者对莫言作品的翻译是以异化为主,表示中国文学以忠实原文的“直译法”走向世界已具备一定的社会语境和国际条件。他的讲座体现中国外语学者的文化自信,也为研习者呈现不同学者解读文本的多元视角和途径。

1.5 国内与国外并蓄

国内国外学者对各自领域的双重视角审视和解读有助于我们全面审视学科全貌与发展现状,是对单一区域有限视角和有限理解的有力补充。张跃军在剖析西方译著对晚清福建的偏见中,指出外语学科的研究需摆脱纯粹的单一语言习得模式,建议转向区域研究这一外语学科建设的新方向。

作为美国华裔著名学者,张敬珏从一本书的介绍窥见亚裔美国文学,总结其出书以来的三十年主要特点,即跨学科性、包容性和跨洋性。她指明该领域未来的研究出路在于建立在社会历史背景上的文本细读,同时不忘鼓励在座教师不畏困难,在学术研究道路上要勇做第一人,体现力求同进步共发展的中华血脉情。

1.6 跨学科视角持续探索

跨学科是本系列研习班始终紧扣的主题,对跨学科理论与实践的持续探索在本期活动中体现得更加多元与深入。刘正光从认知视角阐释认知对等对翻译理论的建设意义,指出现实翻译中的不对等是由认知的主体性和同样具有主体性的文化因素所致,是微观层面现实对等难以实现的根本原因,故本体论层次的认知对等是翻译行为的逻辑起点,为翻译研究者提供了新的研究思路和视角。卫乃兴在介绍不同语料库的基础上,讨论对比基础、翻译对等、翻译单位、翻译策略等问题,并由此揭示译者在翻译过程中是使用了多种策略才得以忠实或创造性地转述意义。严辰松从认知语义学的核心理念入手,重点介绍Leonard Talmy 的相关研究,用实例阐释他有关运动、实现、状态变化事件以及空间图式等概念化或词汇化的论述,试提出认知语义研究对语言和翻译研究的启示。

就教学的跨学科探索来说,卫乃兴对语料库应用于外语教学所涉及的思想与方法问题做了系统讨论,首先从语料库语言学的一般理念和方法特征、常用数据形式以及相关语料库资源入手,聚焦语料库语言学中“共选”的思想与方法、教学中的意义单位、语义韵意识以及三者在教学中的应用,对传统语言教学提出反思与挑战,具有深刻的启示意义。

理论视角的探索是跨学科实践深化和升华的体现。封宗信从叙事文本特征和内外部结构、叙事语法、叙事视角、文学心智、叙事的社会文化功能,叙事与现实建构的关系、叙事与历史、叙事与法律等学科的交互中探讨叙事理论在跨学科层面的应用研究,讲座贯穿经典概念阐释和经典文献参阅,实质性地增加了跨学科思考的理论厚度,有效推动了叙事理论在跨学科视阈下的学术运用。

在为期七天的二十一场讲座中,专家讲解抽丝剥茧,深入浅出,得以让参与者在本学科知识体系内深谙内容、精化分支、拔高理解,在跨学科领域中扩展视野、丰富视角、借鉴方法。每个讲座70分钟,另留有30 分钟互动时间。充分的问答环节不仅深化了大家对讲座专题的理解、丰富了审视问题的视角,还活跃了学术氛围,激发研习者勇于思考,增强科研自信,对全面提升研习者综合素养起到了实质性的推动作用。

2. 问题与反思

在跨学科研习课程架构稳步走向成熟、研习者跨学科意识逐步增强、跨学科实践成果暂露头角的同时,主办方也通过以下统计数据对前三期研习班做了分析与反思:

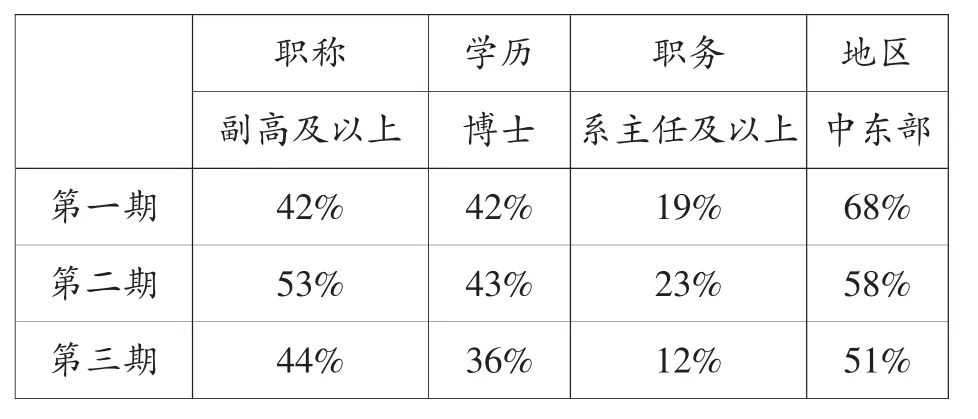

表1 2017-2019年跨学科研习班的职称、学历、职务及地区构成

从连续三期40%以上博士学位和同比副高及以上职称的研习者构成可见,相对成熟的外语工作者对跨学科探索的主动意识趋向和科研现实需要越来越迫切,高校外语主体教师对学术中跨学科科研能力提升的渴望。同时,连续三届平均18%的系主任及以上职务的研习者参与者说明,各高校外语院系从领导层面开始对跨学科的重视和积极探索,80%的教师参与者也足以说明各院系在教师跨学科培养和建设上的鼎力支持和积极付出。以上数据均可见中国高校外语界多方位各层次的跨学科尝试与努力,高质量的跨学科研究成果未来可期。

但就地区参与度而言,不平衡现象仍然明显。尽管学会对承办方的选址均以边疆高校为坐标,但东部和中部地区高校教师仍为前三期研习者的主体,均超过50%,尤其以第一期68%的绝对主体而醒目,可见中东部地区对边疆学术会议参与的积极性,这同样从一个侧面说明西部地区整体参与不足。西部地区在东部资源走进边疆的过程中如何充分利用西部与东部学术探讨的机遇,力争产生不同地域间的学术火花,实现更多东西部联手的学术合作,这无疑是西部地区高校需要重视的一大课题。

另外,细析边疆教师的参与分布,除承办单位所在高校所在省份的参与之外,承办方所在地区的其他高校和其他边疆省份的参与度仍不容乐观。在西部地区学术活动相对有限的现实下,同一边疆地区各个院校之间学术信息的互通有无还有待加强,学术资源共享方面还有上升空间,参与跨学科学术活动的意识还有待实质性提升。

在期待东西部资源共建的同时,也同样期待边疆不同地区之间的相互切磋,实现西部之间互相鼓励互相扶持互相合作,最终在东部优势资源的带动下紧跟前沿学术发展步伐,实现更多的后续沟通与合作,最终在全面立体多元的交叉互动中整体性提高中国外语研究的跨学科水平。