3D打印联合Y型板与重建板治疗 肩胛骨骨折的疗效比较*

史会明,胡远军,王飞,张堃,赵小龙,张志忠,陈建华,龙芳,盛杰鑫

(1.汉中市中心医院 创伤骨科一病区,陕西 汉中 723000;2.西安交通大学医学院附属红会医院 创伤骨科,陕西 西安 710054;3.汉中市中心医院 影像科,陕西 汉中 723000)

肩胛骨骨折(scapular fracture,SF)占3%~5%肩部骨折,占0.5%~1.0%全身骨折[1-2]。对于不稳定性SF,手术治疗成为越来越多骨科医生的共识[3-4]。随着3D打印技术的应用,骨科医生更容易控制手术过程,使不稳定SF手术做到精准化。本研究比较3D打印Y型板固定组与传统非3D打印重建板组的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2013年7月—2016年7月汉中市中心医院30例肩胛骨体部骨折合并颈部和/或肩胛冈基底部不稳定性骨折患者。根据术前是否行3D打印及内固定类型,分为3D打印Y型板固定组12例(A组)与传统非3D打印重建板组18例(B组)。A组中男性9例,女性3例;平均年龄47岁;左侧8例,右侧4例;车祸伤10例,坠落伤2例;8例合并有胸部损伤多发肋骨骨折,3例同时合并胸部及颅脑损伤,1例无合并伤;平均随访13.2个月;按照Ada-Miller分型,Ⅳ型并ⅠB型4例,Ⅳ型并Ⅱ型6例,Ⅳ型并ⅠB及Ⅱ型2例。B组中男性15例,女性3例;平均年龄46岁;左侧13例,右侧5例;车祸伤11例,坠落伤2例,砸伤3例,摔伤2例;7例合并有胸部损伤多发肋骨骨折,5例合并颅脑损伤,3例合并其他部位骨折,2例合并腹部损伤,1例无合并伤;平均随访14.8个月;按照Ada-Miller分型,Ⅳ型并ⅠB型5例,Ⅳ型并Ⅱ型11例,Ⅳ型并ⅠB及Ⅱ型2例。两组患者性别、年龄、骨折分型、受伤部位、受伤原因及合并伤等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 术前准备

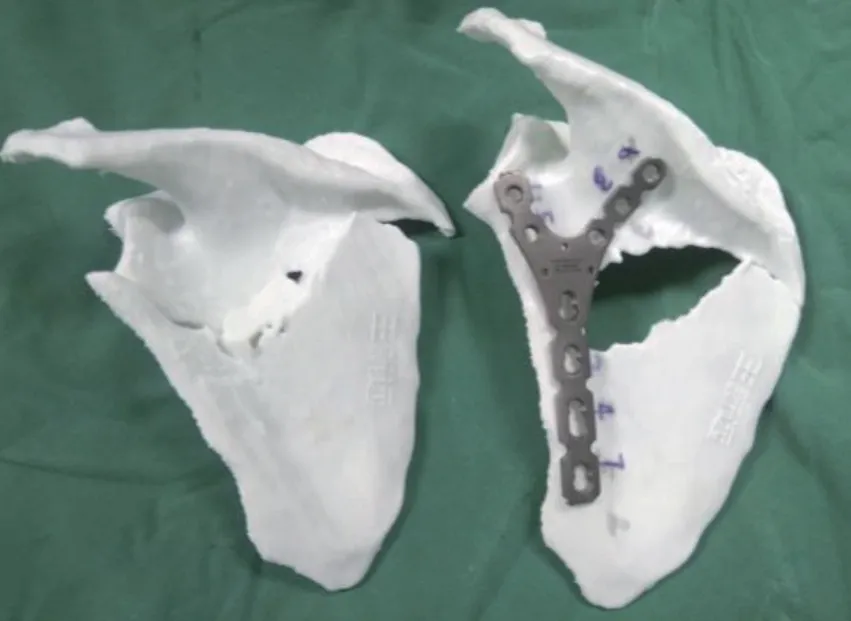

择取手术指征[5-7]:①关节面塌陷或移位≥ 4 mm;②外侧缘骨折移位≥20 mm;③骨折成角≥ 45°;④盂极角≤22°;⑤外侧缘骨折移位≥15 mm伴有成角≥30°,所有患者满足1≥条上述指征。术前拍摄肩胛骨正侧位X射线片、肩胛骨CT及三维重建(见图1)。A组采集双侧肩胛骨CT薄层平扫数据,导入本院3D打印中心(西京真我医学3D打印云终端),制作等大肩胛骨3D骨折模型及对侧正常肩胛骨镜像模型。术前参照3D骨折模型设计骨折复位及固定方案,选取肱骨远端Y型锁定板(北京贝思达生物技术有限公司),参照3D镜像模型及骨折模型预弯锁定板,使之与肩胛骨主要固定部位形态相一致(见图2)。B组为传统手术组,未行3D打印及预处理锁定板。

图1 术前肩胛骨骨折三维CT

图2 3D打印骨折模型

1.3 手术方法

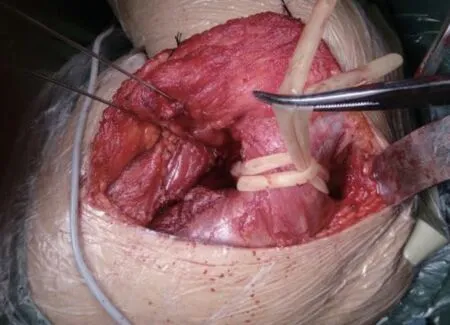

全身麻醉后取健侧卧位,患肢消毒无菌单包裹。采用Judet改良入路[8]:自肩峰开始切口,沿肩胛冈向内走行,再弧形拐向肩胛骨下角,根据骨折位置决定弧形拐点,内收肩关节保护腋神经、桡神经。从小圆肌与冈下肌之间进入,结扎旋肩胛动脉,骨膜下分离逐步显露肩胛骨外缘骨折,自肩胛颈部牵起冈下肌、三角肌显露肩胛颈,显露困难时切断部分三角肌后侧纤维。骨膜下分离肩胛区冈下肌及三角肌至肩胛冈基底部,肩胛冈三角肌起点开窗形成隧道,橡皮条牵开,保护肩胛上神经和血管,显露肩胛冈基底部,骨折复位克氏针临时稳定(见图3)。微创原则,隧道内固定,减少创伤。A组:参照3D打印骨折模型及镜像模型,结合术前复位计划,植入术前塑形的Y型锁定板固定。B组:根据术中显露的骨折复位后情况,选择≥1块重建锁定板,多次折弯塑形锁定板,使之贴附固定。固定后放松牵拉肌组织,肌组织完整,关闭切口(见图4)。

图3 牵开冈下肌、三角肌形成骨膜下隧道

图4 骨折固定后三角肌、冈下肌、大圆肌 及小圆肌形态完整

1.4 术后康复及随访

术后肘托悬吊保护患肢2周,以肘、腕指功能锻炼为主。1周后逐步肩关节功能锻炼,肩关节钟摆样运动;2周后逐步耸肩和被动外展运动,逐渐增加关节运动范围;3周进行肩关节上举运动;8周开始肩部肌肉强度和耐力的训练。分别于术后,以及术后1、3、6和12个月拍片并门诊复查,指导患肢功能 锻炼。

1.5 观察指标

观察两组患者术中失血量、手术时间、术后伤口愈合、感染及并发症发生情况;观察术后末次随访肩关节Constant评分情况。

1.6 统计学方法

数据分析采用SPSS 17.0统计软件。计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术效果和并发症

两组均顺利完成手术,术中无并发症出现,术后复查位置满意。切口甲级愈合,无切口延期愈合和切口感染、无腋神经损伤表现、无肩胛及三角肌萎缩表现,骨折顺利愈合。见图5。

图5 术后肩胛骨骨折三维CT

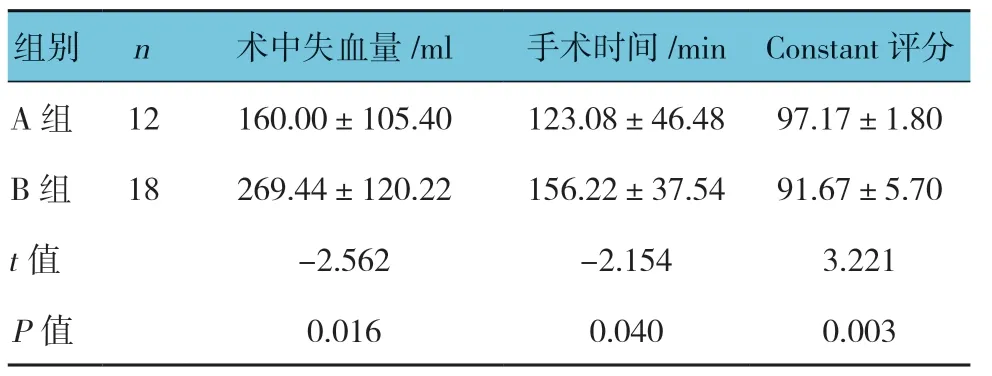

2.2 两组患者术中失血量、手术时间及Constant评分比较

两组患者术中失血量、手术时间及Constant评分比较,经t检验,差异有统计学意义(P<0.05),A组术中失血量、手术时间低于B组,Constant评分高于B组。见表1。

表1 两组患者术中失血量、手术时间及Constant评分 比较(±s)

表1 两组患者术中失血量、手术时间及Constant评分 比较(±s)

组别 n 术中失血量/ml 手术时间/min Constant评分A组 12 160.00±105.40 123.08±46.48 97.17±1.80 B组 18 269.44±120.22 156.22±37.54 91.67±5.70 t值 -2.562 -2.154 3.221 P值 0.016 0.040 0.003

3 讨论

术前利用肩胛骨3D打印模型能提高手术精准性、便捷性,其优于传统手术。3D打印技术使骨科医生能获得更全面的术前计划,达到精准治疗、减少创伤,利于术后功能恢复[9-11]。以往传统手术(非3D打印组)术前通过X射线、CT三维成像判断骨折,预估骨折复位固定抽象,术中探查、复位骨折及塑形重建接骨板用时多,手术暴露时间长。术前利用3D打印技术制作肩胛骨骨折模型与镜像模型,参照骨折模型设计复位方案,包括骨折块的复位顺序、临时固定计划、接骨板的放置位置、固定螺孔、螺钉数目及长度等,做到精准化。术前塑形Y型板与镜像肩胛骨贴服一致,术中便捷置入,缩短手术时间。同时在术前3D模型上,对骨折复位及固定位点的具体化,术中只需显露骨折和固定的关键部位,不过多剥离软组织,减少创伤,避免出血过多、血管神经损伤等情况,降低手术风险,这些均得益3D打印模型的建立。A组各项指标均优于B组,得益于3D打印技术之后,全面细致的术前计划。

Y型板相对较好地贴附在肩胛骨骨质增厚处,以三角结构稳定原理,取得适形且稳定的固定,术后效果良好。对于肩胛骨体部骨折合并肩胛颈和/或肩胛冈基底部骨折的不稳定性肩胛骨骨折,术中固定稳定为术后早期肩关节功能锻炼创造条件和提供基础。既往临床常用的内固定物主要包括LCP、重建钢板、T形钢板及微型钢板等,各有利弊[4,12-14]。周建明等[13]提出内外二柱概念,强调严重粉碎性肩胛骨骨折须同时固定二柱以达到框架稳定结构,为早期功能锻炼创造条件,是取得满意疗效的关键。择取Y型板固定是根据肩胛骨外侧缘、肩胛颈及肩胛冈骨量较大,以及增厚骨脊的三柱特点而定,形成三角形力学支撑,优于二柱固定[15]。Y型板接近肩胛骨主要力学分布特点,仍需术前塑形处理,本组病例选用肱骨远端Y型锁定锁定板。肩胛骨为不规则三角形扁骨,外侧缘、颈部及肩胛冈骨质较厚,为接骨板放置最适区域。Y型板通过术前适度塑形,近端一边固定在肩胛盂颈部,一边固定在肩胛冈基底部,远端固定在肩胛骨体部外侧缘,形成三角形多平面多维度支撑固定,将粉碎不稳定性骨折变为一个整体固定,稳妥牢固。相对于单一重建板、组合式多块重建板固定,力学上更稳定。本研究显示,A组肩关节功能Constant评分高于B组,除3D打印的术中收益,Y型板的稳定固定也是重要因素之一。

综上所述。对于肩胛骨体部骨折合并颈部和/或肩胛冈基底部不稳定性骨折,采用3D打印联合Y型锁定锁定板固定,治疗更精准化、缩短手术时间、减少创伤及出血量,固定牢固、手术效果良好,优于重建板固定。在此基础上,设计固定肩胛颈、外缘及肩胛冈主要骨折块的实用性肩胛骨解剖型锁定板,将更优于Y型锁定板,会更方便的处理这类骨折。