非手术溶脂技术

刘子菁 王小燕 Juliandri 张嘉文 许阳

南京医科大学第一附属医院皮肤科 210029

随着经济发展和生活水平的提高,人们对自身形体有了更高要求,除饮食调整及健身等方式外,越来越多的人求助于医疗美容技术。据2017年美国整形外科医师协会公布的数据[1],微创/无创身体塑形技术成为年增长速度最快的治疗项目,包括注射、冷冻、射频、超声及激光溶脂。本文将总结这些技术原理及近年相关的基础、临床研究进展。

一、脂肪与脂肪代谢

人体皮下脂肪层内的脂肪细胞在未成年前会随着年龄增长而逐步增多,男女性之间没有差异,成年后其数目稳定,变化的是脂肪细胞的体积,即内容物甘油三酯的含量。甘油三酯主要来源于食物及自身合成,而后者指肝脏与脂肪细胞将甘油与脂肪酸合成甘油三酯储存于脂肪细胞;甘油三酯经脂肪酶分解为甘油和脂肪酸,游离脂肪酸与白蛋白结合,进入其他组织如肌肉,在线粒体内被氧化,为组织供能[2]。

二、溶脂技术作用原理

目前非手术溶脂技术包括注射、冷冻、射频、超声及激光,通过上述技术达到减少脂肪细胞数目和/或体积的目的。溶脂基本模式有两种[3]:①溶解脂质:促进脂肪酶对甘油三酯的代谢,脂肪细胞结构完整但体积变小;②溶解脂肪细胞:通过化学、物理方法破坏脂肪细胞结构完整性,甘油三酯外流后被代谢,脂质及脂肪细胞数目均减少。

三、注射溶脂

注射溶脂所用药物中,具有上述溶解脂质作用的药物为卵磷脂和脱氧胆酸钠组合、磷脂酰胆碱和肾上腺素组合、丙酸氟替卡松和昔美酸沙美特罗组合等,这些药物可激活脂肪细胞表面的肾上腺素受体,进而通过溶解脂质作用达到溶脂效果,但目前均缺乏大规模临床研究结果证实。WHO国际临床试验注册平台网站注册的临床研究中,仅2项注册的随机对照试验研究了上述药物:一项为下腹部皮下注射卵磷脂和脱氧胆酸钠溶脂研究(NCT00757081),7例患者于2009年最终完成了临床观察且治疗有效,相关结果于2013年发表[4],但后续无进一步更大规模临床研究注册;另一项为腹部皮下注射丙酸氟替卡松和昔美酸沙美特罗溶脂研究(NCT01712451),2012年完成,迄今无相关研究结果发表。因此,临床上若采用这些药物组合注射溶脂,则属于未经临床验证的方案。

目前唯一经美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于注射溶脂的药物是脱氧胆酸注射液(ATX-101)。2003年加州大学洛杉矶分校皮肤科住院医师Rotunda[5]首次发现脱氧胆酸具有溶解脂肪细胞膜作用。后经18项Ⅰ~Ⅲ期临床研究验证其效果后,2015年ATX-101成为首个经FDA批准用于注射溶脂的药物,适应证为中重度颏下脂肪堆积。其作用机制为溶解脂肪细胞,ATX-101可剂量依赖性溶解脂肪细胞细胞膜,造成结构破坏、脂质外流从而达到减脂的目的。一项长达4年的临床随访研究证实,ATX-101治疗效果可长期维持[6]。目前,中国国家食品药品监督管理总局(CFDA)尚未批准用于注射溶脂的药物。

欧美市售2 ml装ATX-101注射液(10 g/L),推荐用法[7]为颏下区域脂肪层注射,浓度0.2 g/m2,间隔1 cm,每点用量0.2 ml,单次治疗总量6~8 ml,最大10 ml,至多治疗6次,每次间隔1个月。一项前瞻性、单中心、单组、观察性研究中[8],100例患者颏下区域接受ATX-101注射(0.2 g/m2,最多治疗4次,每次间隔不低于1个月),2名医师分别采用基础脂肪评定量表独立评估回顾性临床资料,治疗1、5、7周后评估治疗反应。总体而言,100例患者分别经1~4次治疗后7周临床评估发现,88例基础脂肪评定量表评分比治疗前提高1分。

有文献报道[9],ATX-101治疗后可能的不良反应包括暂时性下颌神经麻痹、局部肿胀、淤青、吞咽困难等,亦有注射部位出现暂时性斑秃的报道。但另一个案报道中[10],1例37岁男性患者在ATX-101颏下注射溶脂后1个月出现颏下区域斑秃,每天外用0.03%贝美前列素11个月后仍未恢复。上述研究[8]中,患者亦出现了不良反应,包括局部水肿、麻木和压痛,分别持续(7.7±5.3)d、(28.5±11.4)d和(3.5±3.5)d;2例患者出现暂时性下颌神经麻痹。研究显示[11],1例反常性脂肪增生患者分别在0、6、16周进行3次ATX-101治疗,随访至5个月时患者自述腰围减少2.54 cm,显示ATX-101治疗腰腹部冷冻溶脂术后的反常性脂肪增生有效,但为超适应证应用。

四、冷冻溶脂

Manstein等[12]提出冷冻溶脂技术的基本原理为选择性冷冻溶脂,脂肪细胞主要成分为脂滴,比主要成分为水的其他细胞对冷更敏感,寒冷所致的脂质冰晶可破坏脂肪细胞,治疗后72 h受损的脂肪细胞诱发炎症反应,出现小叶性脂膜炎样反应,该反应第14天时达高峰,并持续至第30天,巨噬细胞吞噬受损脂肪细胞,第60~90天炎症逐步消退,脂肪细胞体积减少,脂肪间隔小叶增厚,故冷冻溶脂常以90 d为1个治疗循环。2010年,首个冷冻溶脂仪CoolSculpting®被FDA批准用于人体侧腰部局部脂肪堆积治疗,后逐步被批准用于更多部位,如腹部(2012年)、大腿(2014年)、颏下(2015年)、手臂、后背、乳房下区域和臀部下区域(2016年)。常用治疗参数:温度-10℃,局部单次治疗60 min,术后配合局部按摩,两次治疗间隔3个月。

一项单中心临床疗效观察中[13],147例受试者共418个身体部位接受冷冻溶脂治疗,包括腹部、大腿内侧、背部、臀部、膝盖内侧和乳房,单次治疗30 min,6个月后,上述区域平均周长减少2.79 cm,75%的患者对疗效满意。另一项法国临床研究[14]入组53例臀部下脂肪堆积患者,2次冷冻溶脂治疗后,随访至6个月时大腿围平均下降5.63 cm,超声测量脂肪层厚度显示平均减少1.31 cm,且93.75%的患者对治疗结果满意,但8.33%的患者出现可逆性皮肤改变,如术后炎症后色素沉着。有报道[15]采用冷冻溶脂法治疗30例女性手臂多余脂肪,-11℃单次治疗35 min,治疗后第12周随访,超声测量显示脂肪层厚度减少(3.2±2.7)mm。有学者[16]尝试在单次治疗中同时治疗多个部位,如下腹部和双侧腰部,治疗后随访发现患者血脂和肝功能无异常,但由于缺乏更多临床研究证实多部位同时治疗的安全性,临床操作尚需谨慎。

一项临床研究[17]中,10例患者采用冷冻溶脂减少颏下脂肪(治疗参数为-11℃,45 min),单次治疗后8周随访,B超显示颏下脂肪平均厚度减少2.8 mm。另一项关于颏下脂肪堆积的临床研究[18]中,14例患者接受2个疗程各45 min冷冻溶脂治疗,双侧颏下治疗区域约20%重叠,3D显像技术显示末次治疗后12周颏下脂肪体积减少4.82~11.42 cm3。但Lam[19]对冷冻溶脂减少颏下脂肪提出异议,认为40岁以上患者治疗后可能出现较为明显的颈阔肌条带、皮肤松弛及皱纹,故建议仅在40岁以下患者中使用,而对于>40岁患者则建议采用选择性颈部脂肪塑形手术。Harrington和Capizzi[20]将冷冻溶脂技术超适应证用于乳腺切除术后患者腋下脂肪膨出的治疗,共31例患者接受2次治疗,每次温度维持-10℃,首次治疗60 min,后局部按摩2 min,紧接着进行第二次治疗60 min。2个月后随访,发现局部赘余组织减少,更易于着装,并且治疗后生活质量明显改善,87%的受试者对治疗结果满意。

冷冻溶脂主要不良反应为寒冷性脂膜炎症状,包括局部红斑、结节、麻木和疼痛,多为暂时性。少见但患者较难以接受的不良反应为反常性脂肪增生,好发于男性和西班牙后裔,一般术后2~3个月出现,发生率约0.025%。Karcher等[21]对这一现象的解释有2种推测:一为受损的脂肪细胞招募更多脂肪干细胞进行局部修复增生;二为修复过程中脂肪间隔增厚,表现为外观上的局部膨出。冷冻溶脂治疗过程中操作失误可导致局部冻伤,已有2例类似报道[22-23]。

五、超声溶脂

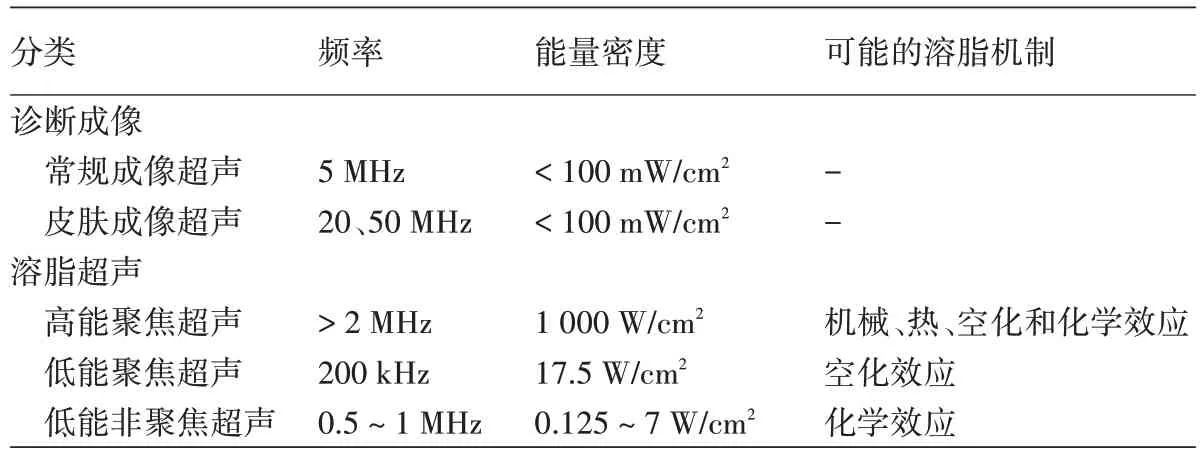

超声波具有可聚焦性、组织穿透性及能量沉积性,临床使用不同频率和能量密度的超声进行诊断和治疗。诊断成像所用超声为低能超声,能量密度一般为20 mW/cm2,频率5 MHz,而皮肤成像超声常为高频和超高频,分别为20和50 MHz。超声溶脂一般采用频率偏低(0.2~2 MHZ)而能量密度更高的超声,又可分为高能聚焦超声、低能聚焦超声和低能非聚焦超声,见表1。

高能聚焦超声可根据靶目标选择不同聚焦深度,常用聚焦深度1.3 cm,通过机械效应、热效应、空化效应和化学效应破坏脂肪细胞,死亡的脂肪细胞吸引巨噬细胞吞噬脂类及细胞残片,并将其运离治疗区,减少局部脂肪堆积,一般治疗后18周时吸收可达95%,治疗区炎症反应后胶原合成增多,从而发挥溶脂塑形作用[24]。低能聚焦超声的作用机制[25]主要是空化效应破坏脂肪细胞,再被巨噬细胞吞噬后,达到减脂效果,与高能聚焦超声的减脂模式相同,均是溶解脂肪细胞。低能非聚焦超声通过化学效应,即促进去甲肾上腺素分泌引起脂肪活化,通过促进脂肪酶对甘油三酯的代谢促进溶解脂质。

猪模型实验显示[26],高能聚焦超声治疗处皮表温度30℃时,脂肪层温度可达55~70℃,单次治疗后90 d,超声测量脂肪层厚度可减少0.18 cm,治疗后48 h内肝功能及血脂指标增高,但仍在正常范围内。Choi等[27]将高能聚焦超声用于6例成年亚洲女性减脂,根据不同治疗部位选择不同频率及聚焦深度,如颊部(7 MHz、1.5 mm)、上臂(2 MHz、3 mm)、下腹(2 MHz、4.5 mm)、大腿(2 MHz、6 mm)和小腿(2 MHz、9 mm)。3名皮肤科医师根据治疗前和治疗后第4周标准化照片,用调查者全球美容改善量表(investigator global aesthetic improvement scale)进行独立评估。结果显示,治疗后第4周所有治疗部位均出现临床改善,皮肤弹性显著改善,所有患者自我评估均为改善。

在一项关于低能聚焦超声减脂的临床研究中[25],受试者被分为2组,第1组前4周不进行治疗,之后开始3次治疗,间隔2周,共4周;第2组直接开始3次治疗,间隔2周,共4周。定期进行体重、腹围测定。126例受试者在治疗期间体重稳定,第22周即第1组在治疗结束后第14周、第2组治疗结束后第18周随访,第1组患者腹围下降(2.5±2.1)cm,第2组下降(3.5±2.7)cm,在所有评估时间点,第2组的周长减少值均大于第1组,可见低能聚焦超声减脂随时间推移仍有治疗效果。28%的患者出现一过性轻微局部红斑,患者对治疗耐受性好,对治疗结果满意。

目前超声减脂的主流仪器仍是高能聚焦超声,2011年第一台Liposonix®仪器经FDA批准用于无创性缩减腰围,2014年UltraShape®被批准应用。2016年国内CFDA批准聚焦超声减脂机用于单纯性局部肥胖且腹部皮下脂肪堆积者的减脂。FDA尚未将低能非聚焦超声批准用于溶脂,而是用于热疗或理疗。但动物模型研究提示[28],低能非聚焦超声亦有减脂作用,将之用于大鼠大腿外侧减脂,治疗后3 d测定脂肪厚度减少0.5 mm。

六、射频溶脂

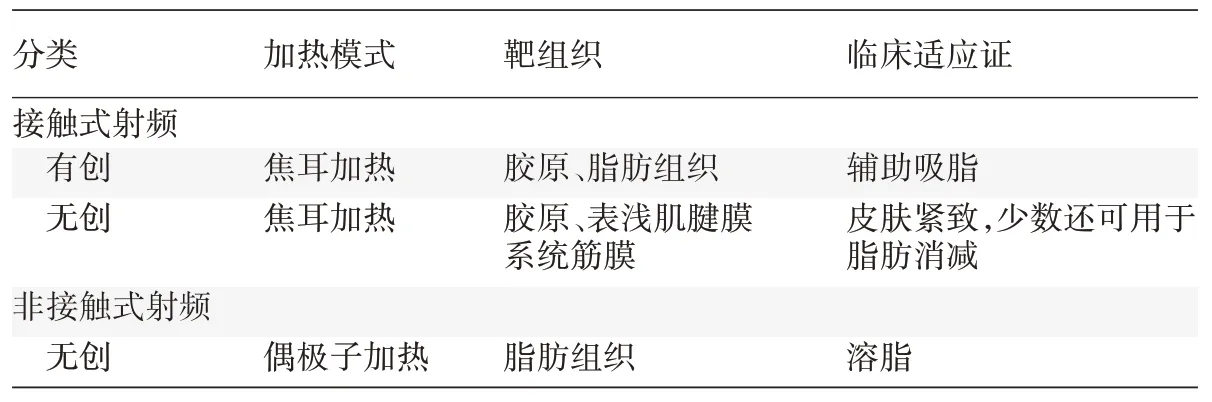

射频也称为射频电流,是一种高频交流电磁波的简称,其频率范围是3 kHz~30 GHz。射频加热皮肤组织的模式有2种[29]:焦耳加热和偶极子加热,见表2。无论单极、双极或多级,常规接触式无创射频主要工作原理是焦耳加热,射频波每秒交变次数高达数千万次,靶组织中极性水分子在交变电场作用下高速旋转,相互摩擦产生热量,从而加热胶原组织。但脂肪细胞本身水分含量极少,基本绝缘,故热效应并不明显。而有创射频是将电流直接连通于两极间,当一极位于脂肪层、另一极位于皮表时,可用于辅助吸脂。非接触式射频作用原理[30]则是偶极子加热。脂肪组织有很多相反电荷的原子称为偶极子,偶极子的随机分布使脂肪组织透电率低、绝缘。射频治疗过程中偶极子被迫快速改变方向,以保持与射频振动区域极性相反。偶极子之间相互碰撞产生动力性热能量,但仅局限在低透电率组织如脂肪组织。

Kwon等[31]研究不同参数非接触式射频治疗小型猪腹部脂肪模型的效果,小型猪腹中线一侧(G1组)采用27.12 MHz 200 W持续治疗30 min,另一侧(G2组)采用300 W治疗20 min,每周治疗1次,共4次,随访至治疗后90 d,皮肤表面无明显破溃、红斑。肝酶和甘油三酯水平均在正常范围内,G1组脂肪厚度减少44.8%,G2组减少55.6%,提示300 W治疗20 min这一方案疗效更佳,且耗时短,推测临床患者接受度可能更高。在12例亚洲患者中采用非接触式射频(27.12 MHz,180~200 W)进行腹部溶脂[32],在治疗后12周随访显示10例患者腰围平均减少3.6 cm,1例患者进一步进行CT检查,测定脂肪体积减少10.9%,不良反应较少,仅1例患者感觉过敏,3 d后自行缓解。Fritz和Salavastru[33]对13例患者每周给予非接触式射频治疗1次,共4次,治疗后4周时患者腰围减少(5.88±4.14)cm,而4年后患者腰围减少(4.42±2.85)cm,提示阶段性非接触式射频在治疗后4年仍能维持75.2%的塑身效果。

表1 临床诊断成像超声与溶脂超声比较

表2 射频溶脂作用机制及适应证

射频也常与其他方法联合溶脂,如多极接触式无创射频与非聚焦超声联合治疗275例患者[34],3次治疗后随访发现,腹围下降7.7~8.0 cm,大腿围下降3.0~5.7 cm,92%的患者对疗效满意。一项接触式无创射频与低能聚焦超声联合溶脂的研究中[35],34例受试者中10例面部接受治疗,7例手臂接受治疗,8例大腿接受治疗,9例腹部接受治疗,所有受试者每周治疗1次,共接受4次治疗,随访3个月后所有治疗区域均显示有明显的临床疗效,同时患者均有较好的舒适度和满意度。

经FDA批准用于身体塑形的射频仪器包括Vela Smooth®、Thermage®(美国SoltaMedical公司)、Accent®(以色列Alma Lasers公司)、TriPollar®(以色列Pollogen公司)、Freeze®(以色列Venus Concepts公司)以及TiteFX®(以色列Invasix公司)。2009年,CFDA批准无创接触式射频Accent®(以色列Alma Lasers公司)用于皮肤收紧和脂肪消减的非介入式治疗;2013年,CFDA批准有创射频BodyTite®(以色列Invasix公司)用于射频辅助吸脂。

七、激光溶脂

溶脂激光包括有创与无创两大类,有创激光主要通过光消融、光凝固、选择性光热溶解、光机械消融及微循环栓塞实现溶脂;而无创激光则通过光调作用,激活游离脂肪酶促进脂质代谢而实现溶脂[36]。常用激光包括Nd:YAG激光(波长1 064、1 320和1 444 nm)以及半导体激光(波长1 060、980和1 470 nm),可有单波长、双波长或者三波长激光,除1 060 nm激光外多为激光辅助吸脂,即在溶脂后配合吸脂。有研究者[37]认为是低能激光治疗后,脂肪细胞膜形成孔道,脂质外流至细胞间质。另有研究者[38]认为,低能激光激活脂肪酶,促进脂质分解。

1 060 nm激光是唯一被FDA批准的无创溶脂激光。研究表明,当皮表温度持续30℃以下时,1 060 nm激光治疗8 min,热探针测定皮下3 cm处温度可达42~47℃,这个温度区间可诱导脂肪细胞凋亡,当超过48℃时,脂肪细胞则会坏死[39]。治疗后1周,组织病理学检查示成团炎症细胞包围脂肪细胞;治疗后2周,密集淋巴细胞浸润并出现少量巨噬细胞;治疗后1个月,巨噬细胞吞噬受损脂肪细胞的细胞碎片和脂质;治疗后2个月出现大脂质空泡以及噬脂细胞;治疗后3个月,愈合过程中更多大空泡形成;治疗后6个月,泡沫巨噬细胞减少,胶原沉积增多,提示这一方法可溶脂塑形。治疗后第2、3、6个月分别用B超测定脂肪厚度,发现厚度分别减少14%、18%及18%;治疗后3、6个月时平均脂肪体积(MRI测定)分别减少24%和21%。不良反应包括轻微疼痛,但基本1周内缓解。

低能激光的溶脂作用目前尚无定论。Caruso-Davis等[37]用低能激光(635~680 nm LLLT)对受试者进行减脂,每次治疗后可使腰围减少0.4~0.5 cm,4周后累计可减少2.15 cm,与未接受治疗的受试者腰围减少值相比差异有统计学意义。另一项研究[38]中17例非肥胖志愿者接受650 nm低能激光治疗,腹部一侧每隔2~3天治疗1次,共治疗6次,对侧不作治疗作为自身对照。在基线和治疗后2周采用超声成像测量受试者腹部脂肪组织厚度,发现与对照组相比并无明显减少,而17例中的8例出现局部脂肪组织厚度增加,推测低能激光可能需与控制饮食、有氧运动相结合,才能用于减脂。

2011年,CFDA批准Nd:YAG激光系统(意大利DEKA公司)用于激光辅助溶脂。2013年,SmartLipo MPX®1 064 nm-1 320 nm双波长激光(美国Cynosure公司)被CFDA批准用于激光辅助溶脂。2015年,1 470 nm半导体激光治疗仪(以色列飞顿医疗激光公司)被CFDA批准用于激光辅助吸脂。

综上所述,目前现有的无创/微创溶脂方法包括注射、冷冻、超声、射频、激光等多种物理方法。溶脂后配合吸脂相对效率更高,减脂范围更大。无创治疗由于依赖于自身巨噬细胞、淋巴系统的代谢,相对治疗范围不宜过大,但患者疼痛较轻,接受度高。治疗时需根据患者减脂部位以及个体差异,选择合适的治疗方案。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突