浅谈首都机场航空器区域监护模式

□ 北京首都机场航空安保有限公司 郭金亮 方学蕾/文

“十三五”以来,我国民航发展质量稳步提升,安全水平世界领先,航班客座率和载运率居于高位,航空器日利用率不断提高,民航保障能力不断增强。日益增长的旅客吞吐量给首都机场带来的安全、服务、运行和效益等方面的压力与日俱增。机场停机坪作为保障航空运输生产的重要活动场所,呈现出单位多、交通紧张、作业繁忙的显著特点。因而,加强机坪安全管理的需求越来越强烈。航空器监护作为机坪安全管理中的重要环节,为保障机场空防和地面安全发挥了重要作用。

目前,中国民航航空器监护采用以人防为主的单机值守模式,存在较多不可控因素。受到人员视觉观察范围限制,发现能力有限,处于被动状态,与快速发展的民航运输业以及越来越高的空防安全需求相背离,已显现出诸多的不适应。

为积极响应国家及民航创新驱动发展战略,积极落实民航局区域监护管理制度,用管理创新解决企业面临的资源瓶颈问题。自2013年起,首都机场即对航空器区域监护模式开启探索之路。目前,首都机场远机位已经采取了航空器区域监护模式,并取得了较好的效果。

航空器区域监护模式的改革,不仅将视频监控系统、安检信息系统、登机口系统终端、机组系统终端等技术资源进行整合,实现了人防加技防、物防的转变,也进一步推动机场安保、航空公司等机构职能的优化和旅客登机手续的简化,提升了安全运行效率和旅客满意度。而就首都机场安全大环境而言,传统监护为人员单机值守模式,监护范围是以停场航空器为圆心点,周围30米区域进行人工观察管控。而区域监护模式则是以划分的机位区域为中心,人防与技防相结合,即通过视频监控、巡视检查、固定值守、应急处突等岗位有效联动,以区域拼图形式向外扩展,防范无关人员、车辆接触航空器,对所辖区域内各类异常情况进行全方位立体式监控,安全管控范围大幅度提升。监护人员更是从“守株待兔”式的被动保证安全向“猎人捕猎”式的主动发现隐患的转变,大大提高了发现处置非法入侵以及机坪异常情况的反应能力和风险防范能力,扩大了安全裕度。

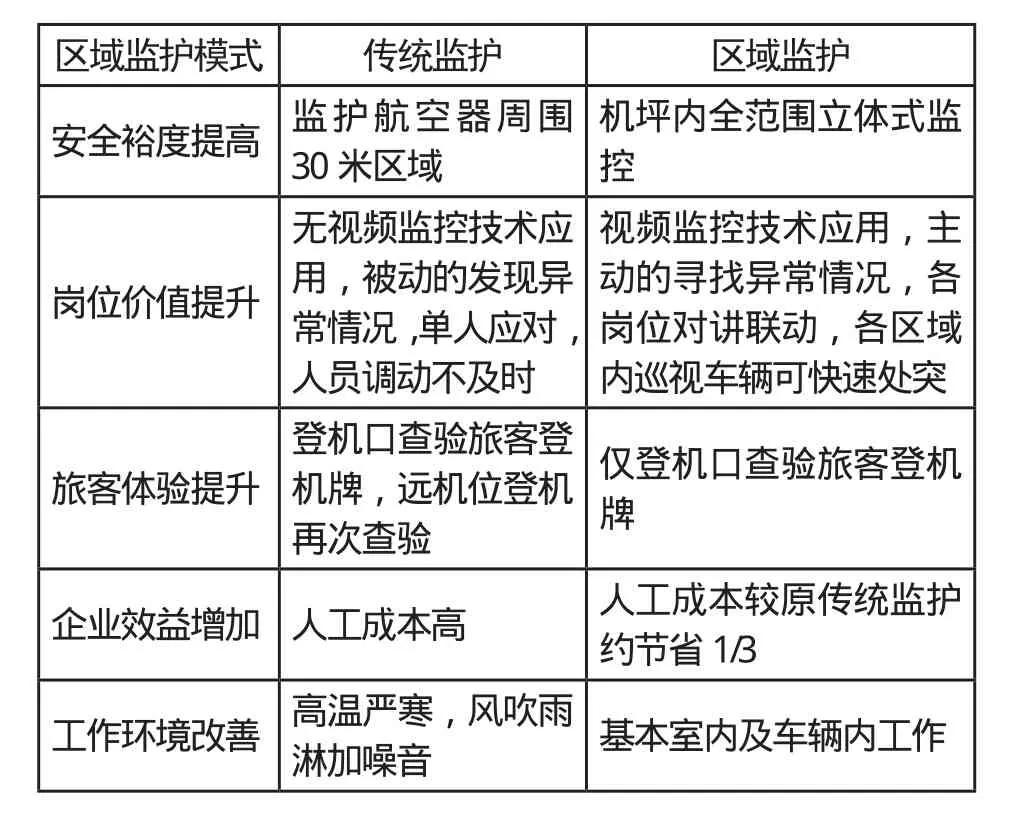

区域监护对比传统监护模式的优势

2014年2月18日,民航局制定并下发的《民用航空运输机场航空器区域监护管理规定》(以下简称管理规定)。管理规定的出台,为各地民用航空机场航空器监护工作带来了新的机遇,变革与创新成为新的发展方向。区域监护与传统监护对比,有以下优势:

(一)有效提升安全裕度。传统监护模式为单机值守模式,监护范围为以航空器为中心周围30米区域。区域监护则以人防与技防相结合,即固定值守岗、巡视检查岗及视频监控岗有效联动,对机坪区域内各类异常情况进行全范围立体式监控。同时,通讯设备由勤务手机调整为对讲机,信息可同步传递至各层级、多岗位,改善了逐级传递信息所带来的及时性、准确性方面的缺陷。巡视车辆可快速运送2个以上安保人员到达异常情况发生地点,确保了应急处突的及时有效,应急处置力量较传统监护增强。

(二)旅客乘机体验良好。旅客在远机位登机时,不用再重复出示登机证明,方便旅客快速登机出行。

(三)合理节约人力资源。首都机场区域监护共涵盖了200个远机位的航班保障任务,较传统监护模式节约人力资源成本达三分之一。

(四)增加岗位技术含量。固定值守、巡视检查、视频监控、应急处突等岗位技能要求上需要掌握丰富的机坪安全运行管理知识与经验,具备熟练的视频设备、执法记录设备、防卫器械等设备设施使用技术,具备与航空公司、联检单位、驻场单位、旅客之间的沟通协调技巧等,在工作中需要发挥更大的能动性。特别是视频监控岗位,在设备操作及图像识别中需要更多的实际操作训练。总之,区域监护岗位具有更高的岗位价值,较传统监护对于机坪安全运行能够起到更有效的管控作用。

(五)极大改善工作环境。区域监护视频监控室、岗亭、巡视车辆的配备,极大改善了岗位环境,提升了员工作业防护水平,有效解决了监护岗位室外作业冬季严寒、夏季高温、雷雨、沙尘天气及噪音伤害等问题,促进了员工队伍的稳定。

两种监护模式特点对比见表1所示。

表1:区域监护与传统监护模式的特点对比

实施区域监护的必要条件

实施区域监护应具备以下两种必要条件。一是机场符合建设标准。包括围界、道口、照明应符合一类机场建设要求,登机口应配备能够显示旅客安检信息的系统终端,机位视频监控全覆盖,及实施区域监护所需要的监控室、巡视和应急处置车辆、岗亭、用房、执勤用品等。二是制度文件完备。应具备的文件要求包括制定航空器区域监护方案并在航空安全保卫方案中列明,书面报机场所在区域的民航地区管理局审定,机场与驻场航空公司签订关于区域监护安保责任划分的证明文件。同时,制定区域监护勤务组织、应急处置、质量控制、教育培训、绩效考核等相关工作制度。

首都机场航空器区域监护模式简介

(一)岗位设置标准

岗位设置应根据机坪布局、机位分布情况和风险评估结果,采取固定值守、巡视检查和视频监控相结合的方法,实施分区监护,仅允许经授权的人员及车辆进入监护区域,确保执行航班飞行任务的航空器得到有效监护。按照管理规定中的要求:远机位监护分区一般不超过30个停机位,近机位监护分区一般不超过10个停机位。每个监护分区的监护人员数量一般不应少于3人。

在充分考虑首都机场“中国第一国门”的政治位置,以及大型枢纽机场的运行情况的背景下,首都机场区域监护岗位设置采取了高于局方标准的理念。首都机场远机位区域监护共划分为9个小区域。每区域采取固定值守岗、巡视检查岗与视频监控岗相结合,应急处置岗为辅助的形式开展工作。在已实施的全场远机位区域监护每个分区均设置4个岗位,分别是固定值守岗、巡视检查岗、视频监控岗、应急处置岗,其中面积较大的区域增设了固定值守岗,岗位设置数量高于“局方管理规定”中所述之标准。

1.根据区域监护管理规定要求,结合机位分别的整体布局情况,按照固定值守岗位视野开阔的原则,分别在每个区域设置1~2个固定值守岗,配备固定值守岗亭,并在固定值守岗亭内设置视频分屏,协助固定值守岗开展监护工作。

2.根据首都机场视频监控系统规划思路,集中设置视频监控室,同时将现行的信息发布岗位并入该视频监控室,便于及时获取监护区域内的航班进出港信息。

3.在每个区域分别设置巡视车辆1辆,车内配备巡视检查岗1人、应急处置岗1人。巡视车辆按照固定频次、固定路线进行巡视,遇应急情况、重点时段、重点航班、特殊情况时,进行驻留观察。

(二)硬件设施条件

首都机场围界安防已建成高于行业标准的双层围界及围界防侵入探测系统,并在围界全境内实现了24小时监控和专人值守。另外在部分敏感区域通过加装防撞墩、防窥板、增加围界高度等手段,实施了进一步加强围界防护。工作人员进入均需经过面像识别技术和门禁系统进行身份验证,确保进入航空器活动区及廊桥的人员100%接受标准一致的通行管制检查,拥有相应区域的授权,满足通行管制要求。车辆实施封闭式管理,进出通道道口的车辆,进入前必须经过RFID车牌自动识别系统的识别查验,在车辆检查区经过彻底检查系统扫描、大型车检系统的车身安全检查,爆炸物探测仪检查后方能进入航空器活动区。同时,除经过审批的食品车、航材运输车以及个别生产保障必须的车辆可经指定通道口进出航空器活动区外,其他车辆只能在航空器活动区外运行,以确保飞行区车辆封闭管理的有效性,以及进入航空器活动区相关车辆符合航空安保标准。

首都机场停机位安装逐一对应高清摄像头,实现24小时不间断监控以及连续7天存储功能。同时为防止摄像头旋转后失去最佳角度,摄像头设置定时返回预置位功能,即1分钟后摄像头自动返回预设角度。区域监护除了设置“管理规定”中所述的岗亭、车辆、通讯设备、望远镜、强光手电等设备设施外,还增加了固定值守岗监控分屏,用于固定值守岗进行辅助观察,弥补了固定岗亭观察角度盲区的不足;增加了执法视频记录仪,用于应急处置过程近距离和语音记录,弥补了视频监控无语音记录的不足;增加了防暴控制叉、伸缩警棍等防卫器材,防范威胁民用航空安全的恐怖分子、异常人员的控制和防卫。

(三)风险防控识别

首都机场在监护模式转变前,充分开展了人员培训、预案演练、运行推演等过程,并在正式推行前期,以双轨运行的模式开展工作,即在单机值守模式正常运行下,开展区域监护模拟运行,并通过模拟运行对区域监护推进的前期准备工作进行有效检验,进一步查找运行风险,确保在实际运行中的问题和不足得到及时、有效的解决。

充分考虑风险控制,不断提炼工作方法。首都机场区域监护工作秉承风险管理原则,不断探索风险控制点,针对机坪安全行驶容易出现的风险,在车辆巡视路线中充分考虑穿越滑行道的风险点,设置规避路线和措施。针对摄像头、车辆故障等运行风险,设置应对措施,以补充摄像头、合并区域等方式,形成互补模式。针对应急处置过程风险点,设置应急处置互补岗位、应急联动岗位和具体流程,形成网格化管理模式和应急处置模式。针对航班保障过程中不同时段、不同状态容易出现的异常情况,重点研究区域监护岗位特点和航班作业的规律。并总结出了六重点工作法,即重点时段:航班出港高峰期,场内工作人员以及登机旅客活动较为频繁,但工作人员均着统一制服搭乘固定车辆,若区域内出现不常出现在现场的人员及车辆均属于异常。重点区域:摄像头互补区域、盲点区域、故障区域;重点作用岗位:视频监控岗和巡视检查岗;重点观察范围:旅客登机时的必经之路,同时也是旅客最容易出现误入机坪的区域,即摆渡车到客梯车之间的范围;重点观察内容:未穿反光服人员(机坪区域工作人员必须穿着反光服),离开登机区域人员或登机期间有异常举动的人员;重点保障顺序:根据航班保障的安全责任,按照重要航班、出港航班、进港航班、我方监护航班的顺序实施。

未来展望

随着安防监控技术、人工智能技术和信息化技术的快速发展,实施智能监护技术的条件已经具备。目前,首都机场安保公司正在开发智能监护技术,研发具有自动识别功能的人工智能识别软件系统。在现有区域监护视频监控系统的硬件基础上,建立起包括未穿反光服人员自动报警功能和安全区域自动报警功能的人工智能监护系统,即通过视频流的方式,对机坪上未穿着反光服的人员进行自动监视并发出警报信号,对接近或进入指定安全区域的人员或车辆主动发现并报警,以提高异常情况处置的时效性,增强处置异常情况的能力。

随着民航业的不断发展,首都机场安保公司将大力推动科学管理和科学技术运用,不断深化科技创新和技术创新,不断完善安全设施建设、安全检查技术优化和内部人员管理,不断提升空防能力和创新能力,全力确保首都机场空防安全运行平稳可控。