改革开放40年中国家庭发展能力变化研究

阚兴龙 ,祝颖润

(1.吉林大学 东北亚研究院,吉林 长春 130012;2.吉林大学 珠海学院,广东 珠海 519041)

一、引言

随着中国经济社会的发展,作为社会基本单位的家庭结构与功能不断变化,家庭规模缩小导致家庭功能弱化,使家庭发展能力受到越来越多的挑战。在传统农业社会,家庭肩负着生活与经济生产双重功能,能够维持较大的家庭规模和完整的家庭结构,能较好完成抚幼养老等家庭功能;进入工业社会以来,社会化大生产逐渐替代了家庭生产功能,导致家庭规模不断缩小和家庭结构小型化,使得家庭在抚幼养老等方面的压力越来越大。[1]这一家庭变迁过程在率先实现工业化的欧洲最早出现,中国的家庭结构变化趋势与欧洲基本类似。[2]改革开放以来,两方面原因致使中国家庭规模逐渐缩小,一是中国实施的计划生育政策,使人口自然增长率逐年下降,直接导致家庭规模变小;另外中国工业化进程提速、经济社会迅猛发展和交通等基础设施建设的完善加快了人口流动,加剧了家庭规模的离散,进一步缩减了家庭规模,同时家庭户数持续增长,大量小规模家庭不断涌现,家庭户数的增长速度在2003年首次超过人口规模增长速度且两者的差距呈现不断扩大的趋势。[3]中国家庭规模日益小型化使传统家庭发展受到前所未有的冲击,家庭的抚幼养老等众多功能逐渐丧失。国家卫生计生委最新发布的家庭发展报告显示:家庭传统功能弱化,社会支持不足,近九成家庭有不同程度的照料需求,家庭健康发展亟须国家社会相关政策支持。[4]

众多学者对近100年来国内外政府出台的提高家庭发展能力相关政策做了丰富的研究,研究结果显示家庭个体的发展能力受社会母体的影响显著。为应对家庭发展能力不断面临的压力与挑战,法国等欧洲国家率先于19世纪初出台《家庭法》等政策,保障巩固家庭发展能力。国外学者较早就围绕家庭发展能力进行了系列研究。19世纪末家庭发展政策成为欧洲国家政策体系的有机组成部分。[2][5]有学者从家庭功能的角度研究家庭发展能力,从不同角度对家庭功能进行了阐述。[6-7]Skinner等学者认为家庭主要承担经济、教育、情感满足等七大功能,[8]家庭成员通过互相协作共同完成各类任务,使得家庭功能得以实现。20世纪40年代国外学者在研究人口政策时开始提及家庭政策,[9-10]20世纪七八十年代以来,更多的学者开始关注家庭政策研究,[11-12]从整个国家社会的宏观和家庭个体的微观视角研究家庭政策的影响因素以及实施效果。[13-14]奥尔德斯(Aldous)等学者认为家庭与社会水乳交融,家庭政策属于国家社会宏观层面政策一部分,[15]与经济政策、人口政策等紧密相连,[16]国家社会其他政策也属于家庭政策的某一方面。[17]中国家庭政策的演进历程和西方发达国家呈现出高度一致的演进脉络,借鉴欧洲的家庭发展政策,[18]提高中国家庭发展能力,需要对家庭发展能力进行科学量化研究,制定符合中国国情的家庭发展能力量化指标,构建合理的家庭发展能力评价指标体系后进行家庭发展能力水平测评,从而对全国不同地区家庭发展能力进行时空动态监测,为出台精准的家庭政策提供理论支撑与保障。[19]

部分学者通过构建家庭发展能力指标体系对区域整体家庭发展能力进行测度,但在研究方法上普遍存在不足。吴帆等对中国家庭发展能力指标体系构建做了理论探索,[20]构建了包括1个一级指标、5个二级指标及若干三级指标的家庭发展能力评价指标体系,但没有进一步进行实证研究,同时对于该指标体系的计算方法也未进一步阐述。黄玲等从物质资本、人力资本以及社会资本三个方面构建了家庭发展能力指标体系并且提供了参考的计算方法。[21]李永珍等结合家庭生命周期理论,从生活供给、健康长寿等七个方面构建家庭发展能力指标体系,提出了加强家庭发展能力建设的相关政策建议。[22]杜本峰以及石智雷等从计划生育政策视角对家庭发展能力进行研究,构建相应指标体系和实证研究,研究发现计划生育政策对家庭在抚幼养老方面的发展能力有显著影响。[23-24]近几年也有部分研究通过构建家庭发展能力指标体系对不同地区家庭发展能力进行测评和影响因素的实证研究,[25]但研究中对各指标的权重赋值过于主观。

纵观现有家庭发展能力量化的研究,其在方法上多采用一种量化方法,指标体系中二级指标的权重设置普遍存在主观性,鉴于此,本文在前人研究的基础上构建中国家庭发展能力测评指标体系,采用主成分分析法与耦合分析法相结合的形式,客观设置二级指标权重,系统科学测度改革开放40年来中国家庭发展能力,以弥补现有家庭发展能力量化研究的不足。

二、研究方法及计算过程

系统耦合机制解析是研究几个系统之间关系的一种模型,耦合分析方法适合对由多个子系统构成的家庭发展能力进行综合分析。耦合分析方法引申自物理学,包括两方面内涵:协调和发展,协调是指系统之间的相互关联,协调度体现各系统之间的差异程度;发展则指系统各自的演化进程,发展度体现各系统自身水平差异,协调与发展相互交织,互动影响,即为耦合。[26]基于前人研究,家庭发展能力由众多子功能构成,如家庭经济发展能力、家庭人口素质、家庭生活保障能力、家庭风险应对能力等,[20][25]多项家庭发展子能力相互影响、相互促进,对于家庭发展能力测度,还鲜有研究将这多个发展能力放置于一个体系内系统讨论其交互影响关系。因此,本文选择系统耦合解析法对家庭发展能力进行综合测度,将家庭发展能力系统分解为三个有机联系的子系统,探求家庭发展各项子能力的互动关系以及对整体家庭发展能力的影响。

(一)系统耦合机制解析

1.二系统耦合模型解析

两系统协调程度可用偏离差系数Cv衡量,Cv越小代表协调程度越高,偏离差系数Cv的计算公式为:[26]

其中,F1和F2分别为两系统的综合发展指数。式(1)化简后得:

因此,两系统的协调度C可以写成:

同时,两系统的发展度T为:[27]

其中,α和β分别为F1和F2的权重,其具体值可根据两个系统的相对重要性确定。

两系统耦合度D的计算公式如下:

2.三系统耦合模型解析

与两系统的原理一致,同样用偏离差系数来衡量三系统的协调度,三系统协调程度可用偏离差系数Cv衡量:

其中,F1,F2,F3分别为三个系统的综合指数。式(6)化简后得:

因此,三系统协调度可简写为:

同时,三系统的发展度T为:

其中,α、β、γ分别为F1、F2、F3的权重,其具体值可根据三个系统的相对重要性确定。[28]

三系统耦合度D为:

根据逯进、廖重斌等研究,[26][29]将协调度C数值从0-1以0.1为单位划分为10个协调等级,如表1所示。

依据上述协调度C差别标准及类型,在协调度C的基础上增加发展度T影响,从而形成耦合度D,确定耦合度D判别标准及类型如表2所示。[30]

表1 协调度判别标准及划分类型

表2 耦合度判别标准及划分类型

(二)指标体系构建与计算方法

1.指标体系构建原则

家庭发展能力是一个复杂系统,构建家庭发展能力指标体系要遵循系统性和整体性原则。家庭发展能力组成因素多,结构复杂,各子系统联系紧密。因此构建的家庭发展能力指标体系不仅要让家庭发展能力有关的内容都在指标体系中得到体现,而且要使评价指标和评价目标有机地结合起来,形成一个层次结构分明、各子系统之间相互支撑的整体。本文将评价指标分为目标层、准则层和指标层等若干层次,使构建的家庭发展能力指标全面、准确地反应家庭发展能力的真实现状和水平。[31]

家庭发展能力构成要素众多,为便于计算务必使指标体系简明科学。本文采用的指标既能反映各个家庭间的共同特征,又能真实地反映家庭经济发展能力、家庭生活发展能力等核心家庭发展能力,且又能全面客观地反映各个家庭发展能力间的真实联系,指标尽可能简化且避免相互叠加。

家庭发展能力指标体系要能与统计数据相匹配,保证可操作性原则。第一是数据资料便于获取,尽可能通过查阅中国历年统计年鉴和中央各部委历年统计公报就可以获得指标体系所需数据资料。二是数据资料可量化。指标体系中所有定量指标数据要保证真实有效,避免采用定性指标和经验指标。

2.指标体系构建

“家庭发展能力”是一个新兴名词,目前在国内还没有形成一个统一的概念。许多学者给出了不同的定义。例如上海市闵行区人口和计划生育委员会课题组在家庭发展能力建设的实践探索与指标体系建设中,将家庭发展能力定义为家庭促进自身功能不断优化升级,有效满足其成员合理需要以及实现自身结构稳定和生命周期可持续演进的各种手段方式的总和。[22]也有学者认为家庭发展能力是指家庭成员共同努力相互支持以实现家庭目标的综合能力,包括家庭交流、凝聚力、领导力、适应性和独立性,从更为具体的层面上讲,家庭发展能力包括家庭成员的社会适应能力、市场竞争能力、收入能力、抵御风险能力、家庭情感凝聚力、人口再生产能力等。[32]

为了便于指标数据收集和计算分析,本文将家庭发展能力目标层归为三个准则层,即三个家庭发展子能力,同时在准则层下设指标层,用数据反映各家庭发展子能力。三个家庭发展子能力分别为:经济发展能力、人口再生产能力、生活发展能力。家庭经济发展能力主要指家庭从社会中获取经济收入的能力和基于此所发生的生活消费、养老医疗保障、科研教育等持续人力资本投资;家庭人口再生产能力是家庭生育抚养、促进人口增长的能力;家庭生活发展能力包括家庭所享有的城市农村等基本配套设施以及家庭基本的生活资源及环境条件。

构建科学合理的指标体系是研究三系统耦合的基础。本文根据家庭发展能力的内涵与特征,在目标层次分类法的基础上,结合现有研究成果,[13][25]构建家庭发展能力指标体系,该指标体系由目标层和准则层2个层次、34个指标构成,指标选择能表征各家庭发展能力重要特征,如表3所示。

3.计算方法

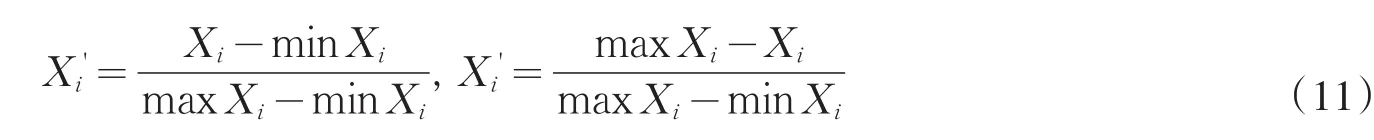

由于三系统各指标数据的量纲差异较大,所以首先需要对所有数据进行标准化处理。本文采用的标准化方法是组间极值法,正项指标标准化和负项指标标准化公式如下:

系统耦合分析重点是研究两个及以上多个系统之间的相互关系,科学确定代表各子系统的一级指标权重是保证系统耦合分析结果精确的重要前提。现有系统耦合分析的众多研究对于一级指标权重的确定过于主观,认为各一级指标的权重都相同,普遍将一级指标权重直接确定为1;事实上各一级指标的权重本身是客观的,如果主观直接赋值,由此导致系统耦合分析方法的精准性降低。本文采用主成分分析方法确定一级指标权重,主成分分析法是根据数据本身的结构确定各一级指标的权重,较以往学者的研究更为客观科学。因此,本文将两个计算方法有机结合起来,构建基于主成分分析的系统耦合分析法。

综合指数衡量的是各个系统的整体发展水平,是系统所含各指标标准化值的加权平均值。本文所涉及的三系统的综合指数的计算方法为:

表3 家庭发展能力指标体系

其中,F1n、F2n、F3n分别为家庭经济发展能力结构、人口再生产能力结构和家庭生活发展能力结构三系统的综合指数。Wi、Wj、Wk分别为各指标的权重;分别表示各指标的标准化值。

三、计算结果分析

本文根据构建的三系统耦合模型和家庭发展能力指标体系,借鉴曾鸣等学者研究成果,[28]采用主成分分析法进行各指标权重赋权,避免传统方法采用均值法赋权的主观性。计算得出中国家庭发展能力发展指数、中国家庭发展能力各子系统的协调度以及各子系统的耦合度(即协调发展度)。

(一)家庭发展能力指标及子系统权重

本文将标准化处理后的数据在统计软件SPSS17.0中进行主成分分析,根据特征值和方差贡献率得出,有4个因子的初始特征值大于1,这4个因子累计方差贡献率为95.5%,提取前4个主成分形成新的变量解释全部指标的95.5%信息,即家庭发展能力指标体系34个指标可以用4个新的变量来表示。根据得到的初始因子载荷矩阵,再用主成分载荷矩阵中的数据除以主成分相对应的特征值开平方根便得到4个主成分中每个指标所对应的系数。然后以4个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例作为综合系数,将综合系数标准化后得到各指标的权重(见表4)。同时根据家庭发展能力体系各指标权重累积计算得出家庭经济发展能力、人口再生产能力和生活发展能力三个子系统的指数权重(见表5)。

(二)家庭发展能力系统耦合分析结果

1.家庭发展能力指数计算结果分析

改革开放40年来中国家庭发展能力综合指数F(简称综合指数F)总体呈上升趋势,表明中国家庭发展能力水平取得了长足发展。家庭发展能力指数大小代表家庭发展水平高低,家庭发展能力指数上升表示家庭发展水平提高。改革开放40年来中国家庭发展能力指数的不断上升,代表中国家庭发展能力持续增强。1978年以来,综合指数F大致经历了两个增长阶段,第一阶段从1978年24.8%增长到1995年33.0%,增长速度比较缓慢,中间还出现两次下降,这一阶段综合指数F变化的特点为波动缓慢增长;1995年以来综合指数F进入持续稳定增长阶段,2000年以来增长速度加快,由1996年的34.5%增长到2016年的73.0%,增幅达到111.2%,这一阶段综合指数F变化的特点为持续快速增长。

表4 家庭发展能力指标体系34个指标权重

表5 家庭经济、人口再生产与生活发展能力三个系统的权重

改革开放40年来中国家庭经济发展能力指数F1(简称经济指数F1)和生活发展能力指数F3(简称生活指数F3)实现了持续稳定增长,代表中国家庭经济发展能力水平和生活发展能力水平逐步提升。中国家庭经济发展能力水平提高意味着家庭从社会中获取经济收入、社会消费以及教育等投资的能力不断加强,[33]中国家庭生活发展能力水平提高意味着中国家庭在城镇基础生活设施配套、医疗住房以及日常资源环境条件方面逐步改善。[34]1978年改革开放之初,中国GDP总量3 645亿元,人均GDP仅为381元,经济发展基础弱,中国家庭经济发展能力与生活发展能力都处于较低水平,当时生活指数F3略优于经济指数F1;40年来以来中国经济飞速发展,2017年GDP总量达到82.71万亿元,人均GDP达到59 660元,取得了巨大的经济发展成就,两项家庭发展能力指数持续快速增长,2007年过后,经济指数F1超过生活指数F3,两者之间差距有扩大趋势,表明中国经济增长对家庭经济发展能力影响较家庭生活发展能力更为显著。[35]

改革开放40年来中国家庭人口再生产能力指数F2(简称人口再生产指数F2)持续性下降,代表中国家庭人口再生产水平严重下滑。1978年人口再生产指数F2最高,远高出经济指数F1和生活指数F3,但40年来人口再生产指数F2持续走低,与其他两项家庭发展能力指数的差距逐年缩小,2000年三者几乎达到同等水平,2000年之后人口再生产指数F2开始低于经济指数F1和生活指数F3而且与两者之间的差距逐年扩大,下降速度呈加速度状态,到2016年下降幅度达到73.2%。1978年以来中国家庭结婚率下降、离婚率上升加剧了家庭的不稳定性,平均家庭户规模由1982年的4.41人降低到2016年的3.11人,家庭规模日益小型化,与此同时老年抚养比逐年上升,2016年达到15%,上述变化使得中国家庭面临越来越多的抚幼养老压力,[36]导致生育率降低和二孩生育意愿不强等社会现实,[37]中国人口自然增长率也由1978年的12‰降低到2016年的5.86‰。

中国家庭发展能力综合指数F由家庭经济发展能力指数F1、家庭人口再生产能力指数F2和家庭生活发展能力指数F3构成,虽然人口再生产能力指数F2持续走低,得益于家庭经济发展能力指数F1和家庭生活发展能力指数F3快速增长,使得40年来综合指数F总体上保持了增长态势。说明中国改革开放40年取得了巨大经济成就,提高了家庭经济发展能力,同时城镇化进程加速,城镇化水平不断提高,城乡基础设施建设与医疗发展都取得了长足进步,使得家庭在经济与生活方面的发展能力获得了巨幅提升,但经济社会发展也给家庭稳定性带来了冲击,[38]人口再生产发展能力的持续下降是严峻的现实。

2.家庭发展能力协调度C计算结果分析

改革开放40年来,中国家庭经济发展能力、人口再生产能力与生活发展能力三者的协调度C(简称协调度C)经历了快速增长和缓慢下降的变化过程,协调水平由中度失调提升为良好协调状态。协调度C的大小代表了三个家庭发展子能力之间的发展水平差异,C值越大代表三者的差异程度越小,匹配程度越好,三者的发展越均衡,同步发展的状态好,即协调;C值越小则说明三者的差异程度越大,发展越不均衡,同步发展的状态差,即失调。1978年协调度C为0.20,处于中度失调,随后开始快速提升,1993年进入优质协调状态,2000年达到最高点,迎来拐点后开始缓慢下降,2016年协调度C为0.85,处于良好协调状态,但其下降趋势没有改变,未来形势仍不容乐观。

改革开放40年来,中国家庭人口再生产能力与经济发展能力、生活发展能力之间的协调度(简称协调度C1、协调度C3)变化起伏较大,协调度C1、C3经历了先升后降的大起伏,拐点出现在2000年。协调度C1和协调度C3值的大小变化反映的是家庭人口再生产能力水平与经济发展能力水平、生活能力发展水平的差异大小,匹配均衡程度。协调度C1在1978年处于最低水平,属于极度失调,随后进入快速提升过程,先后经历了三次波动下降,但总体上保持较快增长态势,1988年达到勉强协调状态,1994年协调度超过0.8,进入良好协调状态,1997年达到优质协调状态,到2000年协调度达到最高水平,同时也迎来拐点;2000年开始,协调度C1进入下行通道,开始急剧下降,到2016年低于0.5,处于濒临失调状态。协调度C3的发展变化与协调度C1演变过程高度相似,1978年协调度C3处于中度失调,随后进入稳定快速增长期,2000年达到最高点,迎来拐点后,同样开始急剧下降,2016年协调度C3下降到0.55,已属于勉强协调状态。协调度C1和协调度C3自2000年来持续走低,根据现有数据判断,未来趋势将会更加严峻。根据上述对家庭发展能力指数的分析,导致协调度C1和协调度C3变化起伏巨大的原因主要是中国家庭人口再生产能力水平高开低走,家庭经济发展能力水平和家庭生活能力发展水平低开高走,三者差异缩小,则协调度高,差异扩大,则协调度低,三者在2000年时差异最小,所以协调度达到最好状态。

改革开放40年来,中国家庭经济发展能力与家庭生活发展能力协调度C2(简称协调度C2)总体上处于高水平的优质协调状态。1978年协调度C2最高,已经达到中级协调,较其他家庭子能力之间的协调度C1和C3都有较大的优势,随后很快跃迁到优质协调状态,虽然在1982年经历了一次下降,回到良好协调状态,但1983年重回优质协调状态,随后一直保持在优质协调状态。

图2 1978-2016年中国家庭发展能力协调度变化趋势

图3 1978-2016年中国家庭发展能力耦合度变化趋势

3.家庭发展能力耦合度D计算结果分析

改革开放40年来,中国家庭发展能力的三个子能力(经济发展能力、人口再生产能力、生活发展能力)的耦合度D(以下简称耦合度D)实现了稳定持续增长,但由于起点较低,到2016年仍然没有达到协调发展水平。耦合度D是测度中国家庭发展能力三项子能力协调状态和发展水平的综合指标,耦合度D的值高代表三项子能力之间协调状态佳且各自发展水平高,反之,三项子能力的协调度或发展水平低则会拉低耦合度D。耦合度D在1978年时值为0.12,属于严重失调衰退型,基于上述分析,改革开放之初中国家庭经济和生活两项发展能力水平低,同时与人口再生产能力不协调,上述两个原因共同导致耦合度D的低水平。随后耦合度D进入长期稳定的增长期,主要归功于中国家庭经济和生活两项发展能力水平不断提高,和两项能力与人口再生产能力的协调度不断提升。40年来耦合度D的增长速度较缓慢,到2016年耦合度仅为0.47,仍处于濒临失调衰退型,还没有达到协调发展的状态。

改革开放40年来,中国家庭人口再生产能力与家庭经济发展能力耦合度D1(以下简称耦合度D1)、家庭生活发展能力耦合度D3(以下简称耦合度D3)都经历了“先升后降”的变化过程。耦合度D3在1978年仅为0.12,属于严重失调衰退型,随后进入缓慢增长过程,到2003年达到顶点,为0.37,处于低度失调衰退型,而后开始持续下降,到2016年耦合度D3为0.32,勉强维持在低度失调衰退型。耦合度D1也经历了上述过程,1978年耦合度D1仅为0.09,处于极度失调衰退型,经过24年增长,2002年达到0.36,处于低度失调衰退型,2003年开始逐年下降,2016年耦合度D1降为0.32,同样勉强维持在低度失调衰退型。

改革开放40年来,中国家庭经济发展能力与家庭生活发展能力耦合度(以下简称耦合度D2)实现了持续稳定快速增长。耦合度D2由1978年的极度失调衰退型到2016年达到勉强协调发展型,整个增长过程持续稳定,没有较大波动,如今耦合度D2刚刚进入协调发展阶段,属于协调发展的最低层次(勉强协调发展型),未来仍有较大的提升空间。

四、结论与讨论

本文采用基于主成分分析的耦合度分析方法更加客观科学,对中国家庭发展能力各系统的耦合分析更加精准合理。本文在方法上有两点创新:一是首次以系统的视角研究家庭发展能力,采用耦合度方法研究影响家庭发展能力的三个子系统(家庭经济发展能力、人口再生产能力和家庭生活发展能力)之间的互动关系与影响机制;二是本文采用基于主成分分析的耦合分析方法。耦合分析的优点是对数据结构的包容性高,数据计算结果曲线平滑;缺点是现有研究确定子系统指标权重都过于主观,一般给各指标分配相等的权重。基于此本文采用主成分分析方法确定家庭发展系统各指标权重,继而得出各家庭发展子系统的发展指数权重,弥补了现有多数耦合方法研究中对一级指标主观赋值这一缺陷,[28]使得耦合度整个分析过程更加客观合理。经过结合主成分分析方法的耦合度分析,精确解析了改革开放40年来中国家庭发展能力各子系统的互相关联和互相促进的作用关系。

改革开放40年来中国家庭发展能力总体水平持续稳定提升,主要得益于家庭经济发展能力和生活发展能力的优异表现。中国经济发展取得了举世瞩目的巨大成就,经济高速增长,经济总量已居世界第二,中国家庭在这一过程中也获得了巨大的经济发展能力,家庭收入及消费水平不断提高,家庭生活更加富裕,养老医疗保险以及教育等方面持续改善;与此同时,经济发展大大促进了全国各项生活基础设施建设和城镇化进程,使得家庭在住房、医疗、生活资源及环境方面获得了长足发展。

改革开放40年来,中国家庭发展能力存在的主要问题表现在内部发展不平衡和总体发展不充分。中国家庭发展能力内部的不平衡原因在于家庭人口再生产能力下降,与家庭经济、生活发展能力水平差异持续扩大,使得三者的协调水平下降,加剧了中国家庭发展内部的不均衡性。中国家庭人口再生产能力降低受到家庭规模小型化、婚姻不稳定以及抚幼养老等压力,家庭生育意愿不强等多重影响。中国家庭发展能力总体不充分表现在家庭经济、人口再生产和生活能力的协调发展水平还不高,家庭发展能力在兼顾家庭内部各项发展能力平衡和保持家庭发展总体水平提高方面还有较大的提升空间。未来政府在提高家庭发展能力方面的政策需要在改善家庭发展能力内部不平衡方面进一步加强,补足家庭人口再生产能力的短板,在教育、医疗、养老及税收等各方面给予家庭本身更多的精准扶持,这为将来地方政府实施精准的家庭发展能力提升政策指明了方向。

中国家庭发展能力系统耦合度不断提升,各子系统之间的相互作用影响力加强,各子系统对家庭发展能力呈现更强劲的正向促进作用。家庭发展能力系统耦合度提升说明家庭发展能力三个子系统的发展水平以及协同程度都在不断进步。与此同时,家庭发展能力三个子系统之间的相互影响作用力也明显增强,说明三个子系统之间存在密切的互动关系,各子系统在互相影响促进的同时共同推动了中国家庭发展能力的整体提升。这为中国未来实施提升家庭发展能力政策提供了较好的指向性,即促进家庭发展能力提升需要从家庭经济发展、人口再生产及生活发展能力三个方面同时推进,综合统筹。