中国高校扩招对城乡青年人口迁移的影响

赵毅博

(吉林大学 东北亚研究中心,吉林 长春 130012)

一、引言

高校扩招与人口迁移之间涉及最重要的一个驱动力就是社会流动,所谓社会流动是指个人或群体社会地位的变化,即从某一社会阶层到另一社会阶层的变化。影响社会流动的因素很多,美国社会学家布劳和邓肯的一项大规模调查确认个体教育水平、第一职业及父亲职业与文化程度是影响流动的决定因素,其中的关键是个人教育水平。[1]但是根据艾耐理的研究,高校扩招与代际社会流动之间并不存在明显的正相关关系,[2]也就是说我们大部分人认为的“教育改变命运”的命题在高校扩招的背景下可能是不成立的。那么目前中国的情况是怎样的?1999年以来的高校扩招对城乡青年社会流动分别带来了怎样的影响?又是如何影响城乡青年人口迁移的呢?在我国,城乡二元经济的巨大差异导致了城乡的收入水平差异,收入水平差异越大,农村青年向上社会流动的需求越大,[3]这是引发人口迁移的内在驱动力。然而,城乡教育回报率的较大差异,为农村居民通过提高教育投资增加了选择性迁移机会,从这一视角出发来回答上述问题构成了本文的研究动机。

二、文献综述与研究假设

目前关于高等教育对我国人口迁移影响的文献并不多。首先研究高校扩招问题的是美国的教育学家马丁·特罗,在20世纪70年代马丁·特罗就高等教育的发展提出了自己的“三段式”教育理念,包括“精英化”“大众化”以及“普及化”三种不同的国民教育状态。这三种状态分别对应了两个数字“15%”和“50%”,也就是说当国民接受高等教育的人数在15%以内的时候属于精英化教育时期,这时期内通过高等教育出来的人才是社会知识精英,具有极高的社会价值。[4]而当国民受高等教育人数为15%-50%之间时属于大众化教育时期,这时期内的高等教育属于大众化教育时期,部分在大众化教育时期比较突出的人才会脱颖而出,成为社会精英,而大部分大学生也会因为获得高等教育而具备更全面的知识系统和认知能力。到了超过50%的人都接受了高等教育之后,社会进入高等教育普及化阶段,在这一时期上过大学变成了大部分人都习以为常的事情,任何人在具备了一定的能力和通过一定测试之后都可以接受高等教育,大学生活实际上变成了一种生活方式。而我国的高校扩招实际上就是想通过扩招实现大学生数量上的增加,进入大众化高等教育阶段。

关于高校扩招对我国经济社会发展的影响方面,国内学者从不同角度给出了解释。康宁论证了高等教育规模与经济发展之间的关系,认为高等教育规模的扩大有助于经济的增长,但是这种促进作用呈现阶段性变化特征。[5]舒良荣从经济学角度对高校毕业生就业难的原因进行了分析,认为扩招是造成就业困难的根本原因,由于扩招造成大量劳动力走向市场,改变了劳动力市场的供求关系。[6]邢春冰、李实利用2000年和2005年的大样本数据进行实证研究,发现扩招使大学毕业生的失业率显著提高9个百分点左右,其中有50%左右是由大学毕业生的平均能力下降所致。[7]孙春柳等则从社会学角度研究认为高等教育的发展对社会分层影响越来越大,对个人社会地位的上升流动发挥的作用越来越明显。[8]杨中超根据中国综合社会调查的数据,通过实证研究发现没有充足证据证明教育扩招促进了代际流动。[9]常进雄等利用CHNS数据,从大学教育回报率和入学机会视角考察了扩招对城乡教育差异的影响。[10]

综上所述,现有研究主要集中于高校扩招对我国宏观经济社会的影响方面,而缺乏对城乡青年人口流动影响的深入探讨,更是少有文献进一步对上述问题的形成机制进行深入研究。基于此,本文拟利用省市级城乡教育数据和中国综合社会调查数据(CGSS)对高校扩招下的城乡迁移机制进行深入分析。根据人口迁移理论,较高的城乡预期收入是人口迁入城市的主要动力,而在我国经济的快速发展过程中,城乡教育回报率的较大差异也自然成为农村居民进行教育投资的强大动力①常进雄等(2018)研究显示,我国城镇教育回报率远远高于农村,1997年、2006年和2011年的城镇教育回报率分别为5.73%、9.12%和9.80%,而同期农村教育回报率则分别为3.69%、6.63%和7.11%。,进而推动农村青年人口借助教育扩展来完成城乡迁移。这种以教育扩展完成迁移的行为会造成两种直接影响:一是农村青年人通过高考升学直接完成城乡迁移;二是迁移效应造成了城乡劳动力教育水平的差距,高校扩招以来的城市户籍人口快速增加则充分反映了这种影响。因此,本文实证部分通过考察城乡劳动力教育水平变化来分析高校扩招对迁移的影响机制并提出以下研究假设:

假设一:高校扩招增加了农村青年人口迁移入城的概率,因此受高校扩招影响的农村青年人口具有更高的迁移概率。具体表现为城市劳动力人口中受高校扩招迁移效应影响的高等教育人口比重更高。

假设二:高校扩招激发了农村居民进行教育投资的动机,其结果自然也导致高中招生规模的扩大,而部分未能通过高考扩招完成迁移的青年人口可能返回农村就业,因此高校扩招的迁移效应还表现为提高了农村劳动力的高中教育水平。

其中,μ表示设计变量,X表示均值为μ的随机变量;P(g(X)≤0)表示功能函数g(X)≤0的概率;βt表示目标可靠度,Φ(·)表示正态分布的累积分布函数。

三、高校扩招的演变历程及迁移效应

1.我国高校扩招的演变历程

我国高校扩招是从1999年开始的,真正标志开始的是教育部发布的《面向21世纪教育振兴行动计划》。计划中,教育部提到了21世纪的国家竞争力取决于教育发展、科学技术和知识创新的水平。要求到2000年高等教育入学率要达到11%左右,到2010年入学率要达到15%左右,而在过去的1997年,高校入学率仅有9.7%。《面向21世纪教育振兴行动计划》的出台实际上向全世界宣告中国高等教育即将进入大众化时代。

直到2012年教育部发布了《全面提高高等教育质量的若干意见》(以下称《意见》),该《意见》针对过去10年的高校扩招情况进行了总结并提出了完善意见,高校扩招导致的结果是生源快速上升,师资力量缺乏导致教育质量下滑,基础设施不足,所以《意见》的出台实际上是对为期13年的高校扩招行为的“叫停”。但是这种叫停实际上只是对增长率的叫停,而不是对入学率的叫停,其目的主要在于进一步改进和完善当前的高等教育软硬件水平。

从1999年的高校扩招到2011年的13年期间,我国高校扩招引致的大学教育情况发生了显著变化,表1给出了扩招后历年的普通高校院校数、招生数、在校生数及毕业生数的变化情况。

整个高校扩招期间我国高等教育指标均呈现快速增长态势。其中,普通高等院校数从1 071所增加到2 409所,增加了1.25倍,年均增长率为6.99%;普通高校招生数量增加了3倍以上,从1999年的159.68万人增加到2011年的681.50万人,年均增长率达12.85%;普通高校在校学生数由413.42万人增加到2 308.50万人,扩大了5.58倍以上,年均增长率更是高达15.41%。起始于1999年的普通高等院校扩招,自2003年前后陆续有专科生开始毕业,因此毕业生数量也自该年前后出现跳跃式增长变化。1999年高校毕业生人数仅为84.76万人,至2001年期间年均增长10万,而到2002年则进一步增加了30万以上,自2003年开始则进一步呈现快速增长的态势,至2011年增加到608.20万人,比1999年增加了6倍以上,由于学制年限的滞后效应使其年均增长率显著高于其他高等教育指标,年均高校毕业生增长率高达17.85%。

高校扩招政策的实施给居民提供了更高的接受高等教育机会,这不仅使得上大学的青年人口越来越多,同时高中阶段的招生规模也获得了显著提高。图1绘制了1992-2016年期间的高等教育和高中教育每年毛入学率,扩招实施阶段的变化趋势与前后具有显著差异。其中,高等教育毛入学率在1999年之前的变化相对缓慢,高校扩招实施以来则明显提速并稳定增长到2011年的26.9%,2012年之后的快速增长则主要受到青年人口比重降低的影响。高中教育毛入学率在高校扩招实施前后变化相对缓慢,大致维持在40%左右,这主要受到大学扩招的滞后效应影响。自2003年第一波扩招本专科毕业开始,我国高中教育毛入学率逐步显现城乡快速增长态势,从2003年的43.8%增加到2011年的84%,之后年份的增长速度逐步放缓。高中教育和高等教育的毛入学率演变特征基本与高校扩招政策的实施起止阶段相吻合,之后的增长除了受到“叫停”的影响外,人口年龄结构中的青年人口降低也表现出了较大程度的分母减小效应。在这种趋势中,每年的招生总数虽然在扩招政策的终止下有所控制,但总体还是呈增长趋势,这也是高校扩招政策的缓慢转变方式,需要用更为有效的教育改革策略来解决。

表1 我国高校扩招后的相关教育指标变化(万人,所)

图1 我国高中及高等教育历年毛入学率演变

2.高校扩招的城乡迁移效应

图2 普通高校招生数及占城镇人口比重演变趋势

高校扩招使代际流动的正向作用给了农村劳动力一个迁移动机,尤其在高校扩招政策出来之后,考大学相对来说更加容易。通过考上大学可以把户口迁移到城市,将来也可以在城市里找工作甚至定居。所以,高校扩招首先是推进了农村的高中教育发展,因为是否完成高中教育决定了是否有机会参加高考,再由高考进入大学。当然,完成高中教育本身不代表就能考进大学,高校招生计划增加对高校所属省份及外地也有相对提升,但本省生源的增加是最基本的,所以原来教育资源好的省份生源就会更加集中。高校扩招对于人口迁移的影响,主要体现在以下几方面:

首先,大学扩招推动了扩招大学所在省份的人口迁移,使其更加繁荣,加剧了城乡和区域的不平衡。高水平部属大学所在地多为京津沪或省会城市等经济比较发达的城市,虽然扩招人才的初衷是为了促进教育机会公平和扩大高等教育覆盖范围,提高国民素质,但却很可能吸引各地优秀大学生毕业后留在大学所在地就业,形成人口永久迁移,独生子女家庭还会带动整个家庭迁移,最终使发达城市高水平人才集聚,人口增加,加剧了城乡和区域的不均衡。图2绘制了历年来我国普通高校招生数以及在城镇人口中所占比重的变化趋势。可以看出高校扩招实施后确实推动了每年普通高校的招生规模快速增长,1999-2011年期间的增长速度明显快于实施前后。此外,从招生规模占城镇人口比重的变化特征来看,高校扩招政策显著推动了人口城镇化进程,1999-2009年期间的城镇人口中普通高校招生所占比重的增长速度明显快于前后两期,至2009年每100个城镇常住人口中就有1个高考招生实现的迁入人口。

其次,大学扩招影响了人口总体迁移模式。自1999年高校扩招以来,青年人口受高等教育的比例不断提高,使教育结构发生了很大变化。据统计,20-24岁年龄段大专及以上学历的人口从2000年的8%提升至2010年的25%。大学生的人口迁移对人力资本再分布的作用显得越来越重要。同时,不仅是跨省学习的大学生可能形成永久迁移,这股迁移洪流还会影响生源地的其他人才向就学地迁移,因此大学生就学迁移可能正在影响着人口总体迁移模式。[11]

最后,高校扩招加快人口的社会流动。高校扩招涉及人口的社会流动和空间流动两个方面,高校增加招生名额的配套政策除了降低本地生源的招生门槛,也相应增加了外地招生名额,使欠发达地区的高素质学生流动到发达地区,社会层次有所提升。这些毕业生无论是留在求学地还是选择支援家乡建设,都会提高当地高素质人口的数量,从而实现整体提高国民素质的目的。

四、高校扩招的城乡迁移机制及实证检验

1.概率迁移模型分析

高校扩招给了农村人口一个机会可以借由高考进入大学完成迁移,获得城市户口,也给了广大农村地区居民一种希望,但是高考本身是一种概率事件,而这个概率随着高校扩招在1999年之后不断变大,导致了人口迁移这件事发生的概率也在逐渐变大。借鉴邢春冰的研究,[12]我们通过一个简单的概率迁移模型来分析高考扩招与人口迁移之间的概率关系。

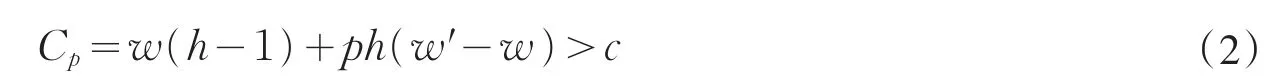

假设农村学生通过高考获得城市迁移的概率为p,其有效人力资本为h(高中毕业时h=1),教育成本投入为c,大学毕业后进入城市的平均工资为w',未进入大学的平均工资为w,要判断高校扩招对人口迁移有影响,则必须存在一种正激励:

经过整理可以得出:

从上式可以看出,农村劳动力在决定是否通过高校扩招进行城市迁移时主要是对比收益与成本的关系。w(h-1)实际上是农村内部的教育回报,通过高等教育可以提高劳动力的个人有效劳动数量,这部分对于农村劳动力产出的影响是大学毕业之后的劳动力影响,属于事后回报。ph(w′-w)是指迁移到城市之后的收益变化,这两部分的总和应当大于教育投入成本,才会吸引农村劳动力借由大学进行迁移。

在研究高校扩招与人口迁移的过程中,高校扩招给了人口迁移一个可行机会,这是基本关系,但高校扩招和人口迁移中间隔着一个作用主体,就是农村劳动力,根据前面的分析,农村劳动力在研究了教育回报率和教育成本的基础上会考虑进行教育投资,而农村的高中教育是进入高等教育的前提,所以研究农村的高中教育水平与人口迁移之间的关系是研究高校扩招和人口迁移的基础。

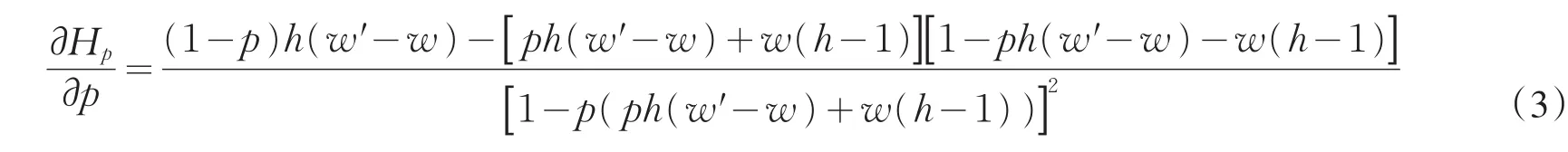

经过整理,在农村的教育成本服从均匀分布U[0,1]时,可以得到式(3)。

也就是这种情况下,p值的变化在p′之外,就可能导致农村教育水平的变化。当w、h、w′都是确定的情况下,p值变化、高校扩招、人口迁移之间的关系便可以进行实证问题的检验分析。

2.计量模型设定

本文采用中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)进行实证检验分析。CGSS微观个案数据涵盖了全国大多数省区,考虑受高校扩招影响的年龄群体,我们选择CGSS2010年调查数据中18-65岁劳动力样本,删除无效样本后最终获得有效样本10 138个,其中城市样本6 235个,农村样本3 903个。2010年调查个案中,考虑复读等因素影响我们设定18-30岁的青年人口受到高校扩招政策的影响,因此我们设定虚拟变量d18-30来表示。高校扩招政策选择两个教育指标来反映,分别是扩招前1998年的各省区高等教育基础条件和1998-2010年的扩招程度,代理指标选择各省区1998年高等学校人均在校生和1998-2010年人均在校生增量来表示,原始数据来自《中国统计年鉴》。此外,考虑个体差异、省际差异以及教育的时间趋势,我们在模型中引入了个体性别、年龄一到四次方以及省际虚拟变量加以控制。具体计量模型设定如下:

表2 主要变量的描述统计(N=10 138)

其中,p为高中及以上(或本科及以上)教育程度的二分类变量,collegepc98表示扩招前各省的高等教育基础条件,change为1998-2010年的扩招程度,两个政策变量与d18-30的交互项表示高校扩招的政策效应,X′表示性别、年龄模式和省际差异等控制变量,α、γ为各解释变量的偏效应参数,e为残差项。由于上述设定计量模型的因变量为二分类响应变量,因此我们采用二项Logistic回归模型进行估计,模型中主要变量的描述性统计结果如表2所示。

3.实证结果分析

由于高校扩招的迁移效应会引起城乡间教育水平的差异,我们分别拟合了扩招政策对城乡间本科及以上教育和高中及以上教育的影响机制差异,表3给出了城市和农村地区劳动力教育Logistic模型的回归结果。

表3 高校扩招迁移效应的Logistic回归结果

为了提高模型的稳健性,我们在模型中控制了截距、年龄模式以及省际差异等因素的影响。从回归结果可以看出,无论是城市还是农村,18-30岁的青年人口作为单位虚拟变量获得高中及以上或本科及以上教育的概率都不显著,也就是说在不考其他相关因素协同影响的情况下该年龄段人口获得中等以上教育水平的概率与其他年龄段人口并没有显著差异。然而,这一变量的检验结果并不是我们关注的核心变量,受高校扩招政策影响的年龄虚拟变量d18-30与两个政策变量的交互项则是我们考察的重点,从检验结果也能看出高校扩招政策迁移效应的城乡差异非常显著。具体来看,1998年各省区的高等教育基础条件决定了其后续扩招规模的潜力,四个模型中仅城市本科及以上概率模型中d18-30×collegepc98交互项显著,这说明高校扩招政策由于省际间的高等教育条件差异表现出不同影响机制,正的偏效应系数反映了这一基础条件的积极效应,即高等教育基础条件越好的地区其城市青年人口获得本科及以上教育的概率越高。农村地区的高等教育基础条件检验结果不显著,说明高校扩招存在显著的城乡迁移效应,致使城市地区高等教育人口显著高于农村地区。

进一步从1998-2010年期间的高校扩招规模来看,d18-30×change的交互项只在城市模型中显著且表现为明显正向效应,在农村模型中的影响无差异。这一检验结果进一步表明,我国高校扩招引致了城市高等教育人口集聚,而农村地区的政策效应并不显著,验证了前文提出的第一个假设。不同的是,高中及以上教育概率模型与假设二有所差异,高校扩招的间接效应也显著提高了城市劳动力高中及以上教育的概率,而农村地区的间接效应依然不显著。整体来看,我国高校扩招的迁移效应主要表现为农村青年人口通过选择高考迁入城市,而毕业后逆向流动的机制不显著。此外,随着城乡经济发展差距扩大,没有通过高考完成迁移的青年人口依然为了追求高教育回报率而选择流入城市,因此致使高校扩招的迁移效应表现为促进城市中高等教育青年人才集聚,而随着农村青年流动人口的大规模流出也使得高校扩招的间接效应在农村地区并不显著。

五、政策建议

1.加大新农村产业开发,促进大学生回乡就业和创业

高校扩招之后不仅带来了大批大学生,还带来无数“城市新移民”,这种“大学生新移民”由于在城市读了大学,喜欢上城市的便捷与时尚,于是毕业就希望留在城市工作和生活。但现实是目前大部分大学毕业生的平均工资仍然在3 000元左右,就连一线城市北上广深也有大量大学毕业生长期处于失业状态,必须要家里补给才能在城市艰难生存。但就算如此艰难状态,他们也不愿回农村,因为对成功的渴望让他们无法放下自己大学生的“高贵”身份回乡下重新开始创业。[8]

这种情况当然跟当代大学生的浮躁心理相关,但新农村的建设步伐缓慢,产业发展止步不前,现代化程度极度匮乏也是大学生们没有办法说服自己回家创业的重要理由。城乡收入差距实际上是一个被过度解读的内容,将城市中产以上生活水平的家庭收入对比农村贫困人口家庭收入,当然差距巨大,但目前大量的新闻讯息也在告诉我们清华大学毕业生回乡养猪、承包鱼塘等成功实践比比皆是,这些都只是在传达一个讯息,就是时代在改变,农村的机遇并不比城市少,关键在于创业者的能力与恒心。国家要调动城乡教育资源的平衡与调和城乡收入差异,重要的一个路径就是重新规划农村产业发展,为大学生营造一个更为公平和有生机的环境。这样一方面可以改善高校扩招后大学生对城市的生存机会公平性,另一方面也可以提高农村发展,无论是教育还是经济,大学生回乡发展都是有重要推动意义的。

2.合理布局高等院校,实现教育资源向三四线城市均衡化发展

高校扩招带来的人口迁移,最关键的原因是教育资源过度集中于城市,淡化了城乡结合部位发展教育的有利地位。在当前推动城乡一体化发展的大潮下,充分利用城乡结合部分区域发展教育产业,分解城市教育集中功能,对于缓解城市人口压力、降低高等院校建设成本具有积极意义。通过在城乡结合区域建设分校、新建校区、规划大学城发展等手段,有效降低高校扩招对人口迁移带来的集聚效应,缩短城乡空间差距,推动乡村经济发展。

在科学合理布局高等院校的同时还需着力提升扩招后的教学水平。在当前的扩招、新建、设立分校等过程中,部分高等院校的师资力量未能及时同学校规模同步,在教育教学上存在薄弱之处,降低了院校教育质量,导致部分高校教学规模扩大、教育质量下降、毕业生就业率偏低。高校的普及不代表可以放弃教育的质量,规模的扩大也不能以降低毕业生质量为代价。高校在扩大招生规模后趋于稳定,要着力提升教育教学质量,吸引高端人才加入育人队伍,增强科研教育项目投入,保证教育教学成果质量。

3.提高大学生核心竞争力,加快落实地方人才保障计划

高校扩招带来最直接的后果之一就是大学的教育质量不断下滑,但这不是扩招本身的错,扩招能使高等教育大众化,拉动农村的教育发展,问题出现在扩招之后对于新招的学生没有架构层面的设计,还是沿用旧制度来治新学。旧瓶装新酒就导致学生没有办法在新旧磨合的大学体制中获取人生重要的教育内容,也就致使“大学无用论”甚嚣尘上。[1]实际上,我国的高等教育是普适性教育,相比于社会发展而言,普适性教育可以教育学生更快融入社会,但却无法帮助学生在社会中获取自己的一技之长,也就是现在所说的“核心竞争力”。缺乏核心竞争力的大学生留在城市也会难以承受城市生活的压力,这就是高校扩招对人口迁移的二度影响。而要解决这个问题,重点是发展学生的素质教育与精准就业能力教育。

在重点培育大学生的核心竞争力的同时,做好地方的人才保障计划也是重中之重。目前厦门、杭州、佛山、武汉、青岛、成都、重庆等二线城市都实行了比较全面而且不断深化的人才保障计划,目的就是希望对来本市就学的学生提供一个比较好的就业保障,同时可以吸引其他城市的人才来本市就业和生活。这种政策支持实际上对于三四五线城市更为重要,尤其是对很多缺乏核心产业的县城,必须要走的两条路就是吸纳创新型企业投资与吸引创新型人才就业。这种人才保障计划应当学习一二线城市,加大对人才的安家补贴、创业补贴、医疗补贴等政策支持,只有留住人才,才能提高城市活力,也才能真正改善高校扩招之后对人口迁移的负面影响。