视译能力及其认知机制

杨国栋

(阜阳师范学院 外国语学院,安徽 阜阳 236037)

要论述视译能力,应首先审视一下对“视译”的认知历程。视译脱胎于同声传译,同声传译是口译发展到满足时代需要的产物。口译活动自古有之,但一般是交替传译,即说话者说一句或几句,停下来,译者口头将其信息与意图传递给听者受众;随着国际交往的逐步扩大,国际会议越来越多,规模也渐渐增大,交替传译往往使会议时间成倍延长,这样就增加了会议成本,降低了会议效率,人们希望译员紧随发言人同步传译。随着科技的进步,相关设备的问世使得译员紧随发言人同步传译的愿望成为现实,然而新的问题又出现了,由于译员紧随发言人同步传译,时间压力导致的心理压力使得同步传译效果不如交替传译,所以人们想到如果把发言稿事先给译员,供同声传译时作为辅助,这样,译员一边听发言人的话语,一边看相近或相同的文本资料,同时几乎同步地用目的语口头传达出发言人所表达的信息。按理说,这样“带稿同传” 或“视译”的效果应该好些。但人们发现,如果发言人依稿宣读或宣说,传译质量当然没问题,如果发言人讲话内容和次序与译员事先拿到的发言稿有出入,发言稿可能会起干扰作用。尽管如此,译员事先拿到发言稿的作用不应忽视,起码对译前准备工作有好处。基于这些事实,先期国内外的研究者普遍认为,作为“带稿同传”的视译是同声传译的特殊形式。然而在现实工作中,也出现了客户要求译员一边看文本、一边几乎同步用目的语传达出文本信息的情况,这种情况也被说成“视译”。所以翻译研究学界对视译的理解也就出现了三种情况:第一种是“视译”就是“带稿同传”,如秦亚青、何群[1]在《英汉视译》中说:“视译(on-sight interpreting 简称sight interpreting)即视稿翻译,就是一面听着发言人的发言,一面看着稿子,同时跟着发言人的速度,口头翻译出稿件的内容。”第二种是“视译”分成两种:“带稿同传”和“视阅口译”,如王炎强[2]认为,翻译实践中有两种形式的视译:一种是广义的视译(sight interpreting),即边看文章,边用另一种语言表达,译员将书面源语转换成口头形式的译语,就像自己用目的语流畅地读出原文一样;另一种则特指同声传译时边看文稿边同步口译,译员边看边听,按照发言人的语速将文稿内容同步译成目标语言。第三种情况是“视译”就是“视阅口译”,正如姚斌[3]所说,视译,全名视阅口译,即Sight Translation 或 Sight interpretation。所谓视译,顾名思义,即一边阅读原文,一边进行口译。学界对视译概念的理解不一也可能使人感到研究视译能力很棘手。

一、“视译能力”研究述评

由于对视译概念的理解分歧,研究者或许有意避开视译能力探析之蒺藜,而倾向于研讨视译技能或视译技巧。

作为国内很有影响的有视译专著的学者或担任视译课教师,陈菁、王炎强没有谈到“视译能力”之术语,但具体展示了视译所涉及的技能或技巧。在陈菁[4]看来,视译是一种综合语言能力和认知能力的多任务工作形式,视译技能分为视译理解部分(宏观阅读、微观阅读、快速阅读、记忆)、视译分析部分(文稿标识、词语分析、顺句驱动、预测、句式重组、跨文化分析)和视译表达部分(表述技能、解释性翻译、缩译与扩译、有稿同传);王炎强[2]肯定了视译有断句、转换、重复、添加、省略等技巧。

虽然“视译能力”体现某些“视译技巧”“视译技能”,但“视译技巧”与“视译技能”不能等同于“视译能力”。因为技巧、技能与能力是不同层次的概念。技巧是表现在某领域方面的巧妙的技能;技能指的是掌握和运用专门技术的能力;能力即能胜任某项工作或事务的主观条件。视译能力之所以为视译能力,应该有着不同于其它翻译能力的区别性特征。把“视译能力”混同于“视译技巧”与“视译技能”是不科学的。

值得注意的是,国内外视译研究成果中均出现了“视译能力”的说法。国内只有“视译能力”这一术语,也就是承认“视译能力”作为一种翻译能力的存在,其表现倾向于三点:其一,是研究视译能力对于其他口译能力的关系,如刘进[5]实证研究了视译能力与交替传译能力正相关;其二,是对视译能力培养手段的探索,如詹成[6]、赵颖、杨俊峰[7]等之文;其三,是对视译过程的认知考察,大体基于Gile 的认知模型和认知图式理论,如万宏瑜[8]、王建华[9]、刘进、许庆美[10]等学者的研究成果;而另一类则是眼动实验,苏炎奎、李荣宝[11]通过视译和阅读眼动实验发现,在高认知压力的情况下,语义是由形直接通达的,在高熟悉度的情况下,单词语义是由形直接通达的,而单词熟悉度能够独立于认知压力这一认知主体因素而存在,是视觉词汇语义通达的稳定影响因素。苏李文倒是很有见地的。视译是在相对较高的认知压力下进行的,视译译员对所涉及的单词的熟悉度,的确是影响视译理解的重要因素,二者会直接影响某些视译能力水平的发挥。

在国外,仅Jieun Lee[12]在其论文What Skills Do Student Interpreters Need to Learn in Sight Translation Training中提到了“ST Performance”并从“Reading Speed (阅读速度)”,“accuracy(准确性)”,“delivery qualities(译语发布质量)”等三个方面考察。

我们认为“Reading Speed(阅读速度)”和“accuracy(准确性)”并不为视译所独有,笔译也需要,所以不是“ST Performance”的区别性特征。

以上研究虽然出现了视译能力或 ST Performance 之术语,并没有界定何为视译能力,更没有分析视译能力的区别性特征、构成要素及其要素合力的认知景象。

二、视译能力及其构成要素

正因为视译是一边看着原文,一边口头译出,显而易见,其本质特点是“视”和“说”,所以,我们认为视译的英文名应是Sight Interpreting 或Sight Interpretation,而不是Sight Translation,尽管国内外都有Sight Interpreting、Sight Interpretation 和 Sight Translation 的说法。Sight Interpreting 或Sight Interpretation 都揭示了译语的口语性质,只不过Sight Interpreting 强调动态过程,Sight Interpretation强调结果而已。因而,视译能力的英文名应是Sight Interpreting Performance(SI Performance),而不Sight Translation Performance(ST Performance)。

秦亚青与何群在《英汉视译》一书中提到视译的三条基本要求:顺译、断句和衔接,而且认为视译的主要原则是顺译,基本技巧是合理断句,在合理断句后还必须注意视译单位类意群之间的自然衔接[1]。

这三个基本要求彰显了视译的过程属性,在一定程度上显示了视译能力的某些方面,但并不够。基本要求与视译能力不是一回事。为进一步明晰化和具体化,针对视译之所以是视译的本质属性,我们提出,视译能力的要素应包括:(1)目光秒触脱离源语语言外壳的能力;(2)即时视觉类意群断句的能力;(3)视觉顺句驱动的能力;(4)口头译语发布时的地道衔接能力。

这四种能力不完全顺次起作用,而是(1)、(2)、(4)几乎同步与(3)并行。我们心目中的视译能力指的是视译译员能胜任视译工作或事务的主观条件,面对文字文本时的目光秒触脱离源语语言外壳的能力、即时视觉类意群断句的能力、视觉顺句驱动的能力、口头译语发布时的地道衔接能力之合成能力。

我们对“视译能力”的概念界定突出了视译的过程本质属性以及视译能力之所以是视译能力而不是其它翻译能力的区别性特征,表现在:(1)速度要求——“秒触”与“即时”;(2)信息摄取渠道——“目光”与“视觉” ;(3)译语输出——“口头发布”。此外,更彰显了视译活动的两个非常重要的特征:类意群断句与顺句驱动。

三、视译能力要素及其合力的认知映景

视译能力虽然可以分析为若干构成要素,但从视译译者的行为外在表现来说,却是各构成要素几乎同步合力作用的结果。

视译译员处理的是书面文本信息,目光接触的是一个个具体的句子,但句子表面之下或之里的是什么呢?这些句子表面之下或之里的东西又是如何几乎同步地还原在译者译语口语话语句子里的?

横观不同的生命历程,我们不难发现,人们接触感知的东西是在不同时间、不同地点、不同条件下(即不同的环境条件下),以清晰程度不同的影像形式贮存在人的脑海中。这些东西不外乎有两种:语言的和非语言的。语言的表现为具体而不是抽象的言语表达式(词、短语、习语、句法、结构形式、句子);非语言的表现为形形色色的生命(生活)中经历的情景(或影景),这两类东西往往如影随形,互相映照。

学习母语的过程中,动态掌握各种话语表达式实际上和视听感知摄入的非语言的东西(影像)基本上是同步的。人们学习文字和接触非语言的东西没有什么本质的不同,也是以影像的形式摄入,只不过文字往往和口头话语(口头言语表达式)互相映照。

在外语环境中学习外语与学习母语的情形基本一致。而在母语环境中学习外语有两种情况:一是习得言语表达式和感知摄入相关的非语言的东西基本同步;二是习得外语言语表达式通过近似的母语表达式与相关的非语言的东西影像相通连。理想的情况当然是外语言语表达式和相关的非语言的东西共处于心理层面。

这样,在人们的头脑中(心理层面)就会存在两类心理空间:言语心里空间和非言语心理空间,前者的成员元素是某种(或某些)语言的具体的话语表达式(口语的、文字的),后者的成员元素是非语言的生活印象或生命阅历影像,二者相互动态映照,但不是全部一一对应。有的非语言的东西可以照应在语言中,但语言不能反映出所有非语言内容,即使能反映,其结果也是近似的或极其近似的,话语表达出的是路标,而不是路本身。

正因为言语心理空间和非言语心理空间的存在,人们听到或者看到言语表达式时才能在脑海中涌现相关非语言的影像,这就是所谓的脱离语言外壳。视译译员目光秒触源语言语表达式,脑海中就出现相关非言语的影景的过程和结果,即视译中译员秒触脱离源语语言外壳的能力展现。生活阅历越丰富,相关话语表达式贮存越多,脱离源语语言外壳越容易。

存在于脑海中的言语心理空间言语表达式,可以表现为词语形式,也可以表现为短语形式(习语形式),也可以表现为小句的形式。然而,不管是什么形式,反映的无非是形形色色的行为主体、动作(或存在)、行为受体、时间、空间、方式、关系(因果、条件)等。传统意义上的意群往往是词和短语,而类意群则包括词、短语、甚至小句等。即时视觉类意群断句能力,也就是甄别不同的次属非言语心理空间的能力,如下句:

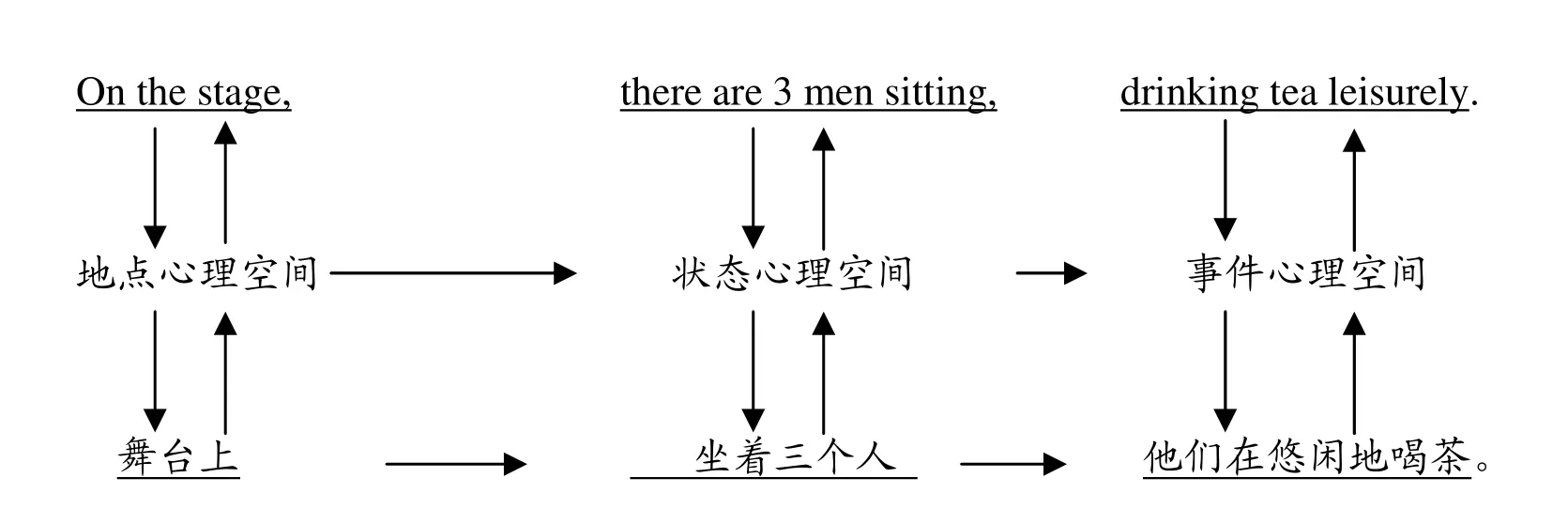

类意群断句,就是在有限的时间内,认知主体 以自己的言语心理空间和非言语心理空间为参照系,依语序动态体悟文本作者或言者语用心理空间辖域内的次属非言语心理空间要素的过程现象[13]。

视译译员面对的书面文本,是由一个个具体的句子构成的,而每一个具体句子(由上而知)是由若干类意群以一定的关系线性排列而成的。一般情况下人们凭视觉理解句子时,可以根据需要回视,但视译译员有快速处理句子信息的时间压力,所以应尽量避免回视,按照各类意群在句子中的出现顺序依次处理,这就是视觉顺句驱动能力的体现。既然一个句子中的每个类意群是作者非言语心理空间元素的言语形式表现,那么顺句驱动表面上是一个句子中各类意群依次从视野中(或沿视野线)流过,实际上是各类类意群分别映射的各次属非言语心理空间元素(影像)的连续呈现[14]。这些连续涌现的非言语影像,几乎同步连续涌入译语的各个不同类型的类意群而成线性布列,所以伴随视译中的视觉顺句驱动的是译者译语相关言语中的类意群的顺次涌现。

如上所述,视译过程中紧随视觉顺句驱动理解(即顺句脱离句子各类意群源语语言外壳而浮现在脑海中的非言语影像)的是这些非言语影像又融入译者言语心理空间译语类意群当中,并以口语流的形式不断涌现出来,但可能的非理想情况是,由于译语语言与源语语言属性的差异,口头译语发布时会出现不连贯的生硬现象。为了避免这一点,就要用适当的译语言语表达式衔接某些类意群,如下例:

稍微留心一下,便不难发现,增加的译语言语表达式,实际上执行着“前指(回指)”的功能,尽管与前所现形式结构并不完全一致,但这时在译者的脑海中,相似或相同的影像又出现了一次。所以视译中的衔接表面上是“回指”功能言语表达式的灵活运用,认知层面上,则是非言语心理空间的非言语影像的重复出现。

把视译能力解析为各个要素,只不过是为了叙述的方便,事实上,视译译员视译能力的外在表现是视译能力各要素协作合力的结果。

下图是视译能力各要素及其合力作用的认知心理轨迹示意图,分类展示了脱离源语语言外壳、类意群断句、顺句驱动、衔接的认知过程动影及其相互动态互映景象。

顺句驱动是方向,类意群断句、脱离源语话语外壳以及译语口头发布之衔接几乎同步并列进行。换言之,顺句驱动就如火车牵引机车,提供了运行方向的动力,而类意群就是一节节车厢,外面分节相连,里面通道连结,各车厢里内容有所不同,到各站车门打开时,人流不同。

结语

正如邓玮[15]认为“视译”定义笼统,对于“视阅口译”“视听口译”和“带稿同传”的差别,学界并未给出必要的解释,造成了概念使用的混乱,不利于视译研究的深入。“视译”定义尚且如此,何况是“视译能力”?不搞清楚视译是什么,视译能力是什么,视译能力的培养就会失去针对性。根据视译工作的本质属性,我们赞同视译就是视阅口译(Sight Interpreting)的说法。视译能力指的是视译译员能胜任视译工作或事务的主观条件,即面对文字文本时的目光秒触脱离源语语言外壳的能力、即时视觉类意群断句的能力、视觉顺句驱动的能力、口头译语发布时的地道衔接能力之合成能力。其认知机制是人本身具有的多维心理空间(非言语心理空间、源语心理空间、译语心理空间)元素影像互相依存、互动互映、不断融合又析出的过程和结果。

基于这一点,在视译过程中,就没有必要顾及或纠结于句子成分、词类转换与词句转换。否则,不仅没有多大的实质意义和价值,反而有副作用。