高职信息化课堂教学互动行为分析研究

——以信息化大赛英语课获奖作品为例

常馨月

(天津国土资源和房屋职业学院,天津 300270)

自2010年以来,教育部每年举办全国职业院校信息化教学大赛,大赛在促进教师信息化教学能力提升方面发挥了巨大作用[1-2]。

国外关于课堂教学信息的分析方法主要有S-T分析法和弗兰德斯(FIAS)分析法[3]。国内主要有:赵呈领等在富媒体环境下构建富媒体环境“职业院校课堂教学互动分析法”[4];穆肃等提出“信息化教学环境中课堂教学行为分析法(TBAS)”[5];姜忠梅提出“基于信息技术的中职课堂教学互动行为分析编码系统”[6]。

一、高职信息化课堂教学中的互动行为研究

(一) 研究课例基本情况

笔者以2016职业院校信息化大赛高职组课堂教学赛项的英语课获奖作品为研究对象(2017-2018年大赛未设置该组别该专业比赛),对其教学模式及信息化课堂教学互动行为进行量化分析,并结合各课例数据横向对比分析结果,做出诊断性评价。基本信息见表1。

(二)S-T分析

S-T分析是指通过实际观察教学视频,以一定的频率对教学过程进行采样,然后判断样本行为来源(教师或学生),形成S-T数据。通过数据,可以计算教师行为占有率Rt、教师-学生行为转化率Ch,确定课堂教学模式[7]。本研究以教学互动行为分析研究为基础,以15 s为采样频率对获奖课例视频中的教学过程进行分析,确定各课例教师行为占有率Rt和师生行为转化率Ch,以此找到完善课堂教学的具体对策。

表1 获奖课例基本信息(部分)

(三)高职信息化课堂教学中的互动行为分析

获奖课例的课堂教学行为分析是基于笔者构建的高职课堂信息化课堂教学行为分析系统,结合高职教育和信息化课堂特点,将课堂教学行为进行分类并建立编码规则;采用定时抽样获取样本进行行为分类编码;根据编码结果建立对称矩阵,进行教学行为分析;依据研究对象的横向比较,对每节课例的教学进行诊断评估,以获得成果回归课堂教学的启示。

1.教学行为的分类及编码

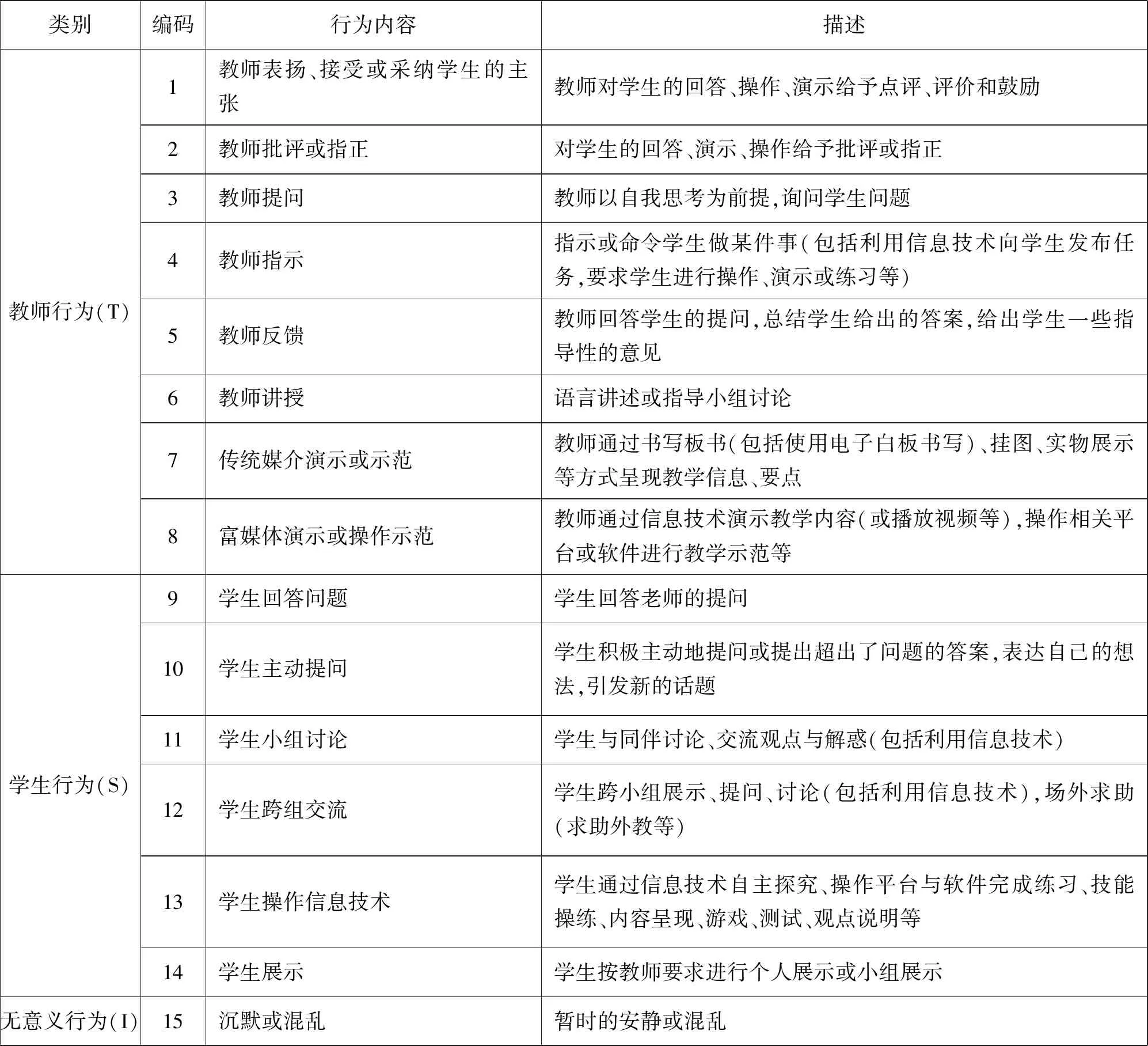

本方法针对教学过程中的教师行为(T)、学生行为(S)和无意义行为(I),结合高职课堂及信息化融合教学特点,对各行为进行详细描述,并赋予统一编码,见表2所示。

教师行为具体划分为教师的表扬、接受或采纳学生的主张、批评或指正、提问、指示、反馈、讲授、传统媒介演示或示范、富媒体演示或操作示范等8项活动。鉴于研究必须考虑到信息化技术对教学实施的影响,笔者将利用信息技术向学生发布任务的行为归为教师指示行为。将利用电子白板书写板书按照传统媒体功能使用书写板书的行为归为传统媒介演示或示范类别。

学生行为包括学生的回答问题、主动提问、小组讨论、跨组交流与学生操作信息技术和学生展示等6种教学行为。考虑到高职课堂教学重视合作学习,在学生行为中增设跨组交流类别。同时鉴于高职信息化课堂教学重视以学生为中心的特点[8],将学生利用信息技术进行小组讨论、跨组讨论及利用互联网进行场外求助均列入小组讨论及跨组讨论组别。

无意义行为主要是指教学中沉静或混乱。在本研究中,指的是教学中由于小组重组、小组选题等原因出现的暂时安静。

表2 高职信息化课堂教学互动行为分析系统

2.抽样及编码分析

笔者以15 s为采样频率,对每个课例视频中的教学行为参照表2中的描述和分类进行编码,得出基础数据表。

为了确保研究的可靠性,笔者采用了二次编码,将两次编码一致的编码直接采用,不一致的反复修正后确定。根据信度计算公式,信度=2M/(N1+N2)计算编码信度。M表示两次一致观察的数量(M=886),N1表示第一次编码的数量(N1=955),N2表示第二次编码的数量(N2=959),计算得出信度为0.926,可以认为编码数据可信。

3.课堂教学行为的矩阵分析

将每隔15 s抽样的教学行为编码数据表中每个相邻的两个编码进行组合,形成序对。整个数据表有n个编码,就会形成n-1个序对。在15类教学行为组成的15×15阶对称矩阵中,把每一个序对中前一个数据为行数,后一个数据为列数,序对每出现一次就在所对应的单元格中的计数增加一次,序对出现的总次数写入对应的数据单元,形成课堂教学行为对称矩阵。

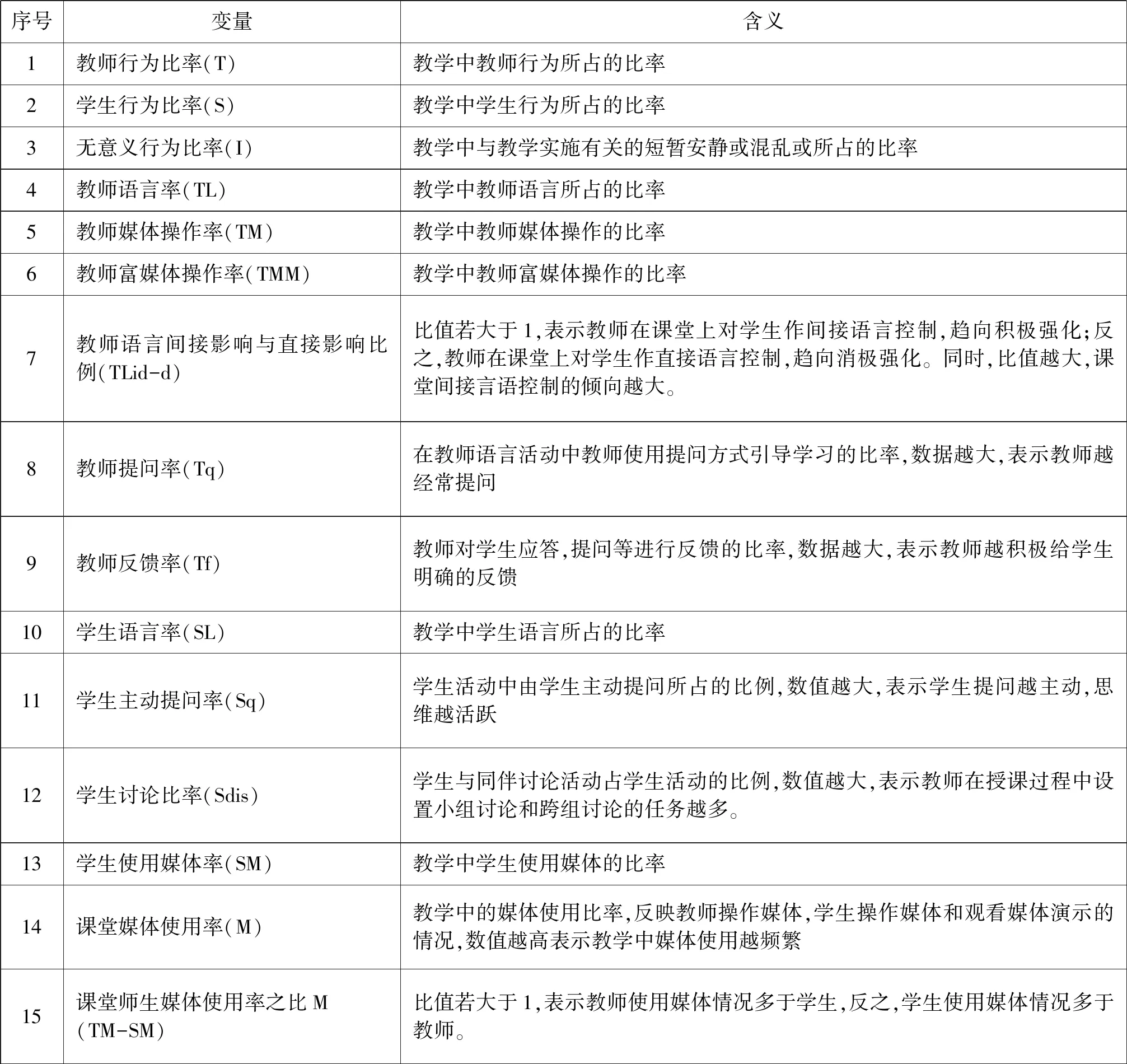

4.课堂行为变量分析

通过分析矩阵中每一类行为的频数及其在总的行为频数中所占的比例,本研究具体包括15类基于职教信息化课堂的教学行为变量(见表3),可描绘教学过程中各类行为,对其进行比率及其之间的关系进行分析。本研究侧重高职信息化课堂教学互动行为分析,因此,在前人研究的基础上提出教师富媒体利用率及课堂师生媒体使用率之比的统计,用于考察该变量影响课堂教学效果的情况。

表3 高职信息化课堂互动行为变量及其含义

二、研究结果及诊断性评价

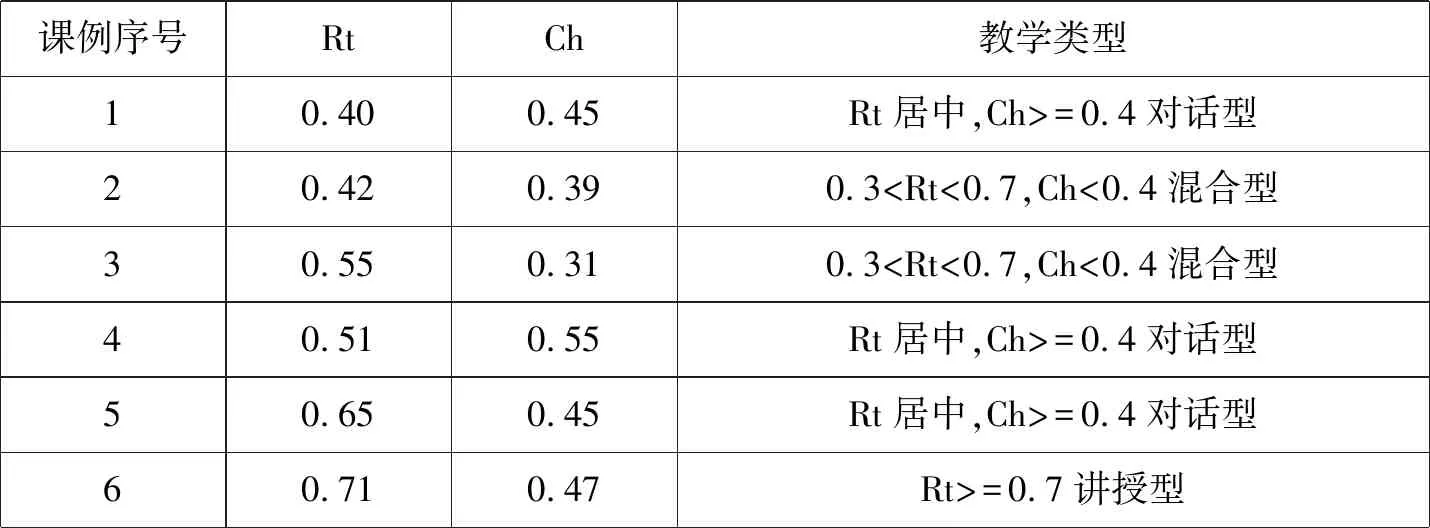

(一)S-T教学模式分析结果

从表4中可以看到,获得一等奖的2个课例分别采用对话型及混合型教学模式;获得二等奖的2个课例均采用对话型教学模式;获得三等奖的两个教师的教学模式分别为对话型和讲授型。该结果说明对话型和混合型教学模式更适合高职英语信息化课堂。对话型相对于混合型更能凸显教师个人的魅力和良好的师生互动性;而混合型的课堂更加适合将讲解新知识和技能训练作为教学目标的课堂。同时,对话型的授课模式相较于讲授型,更能体现课堂的民主性和良好的互动性,但讲授型的课堂更便于教师清楚解释概念,给予学生充分的提示和讲解。

(二)教学互动行为分析结果

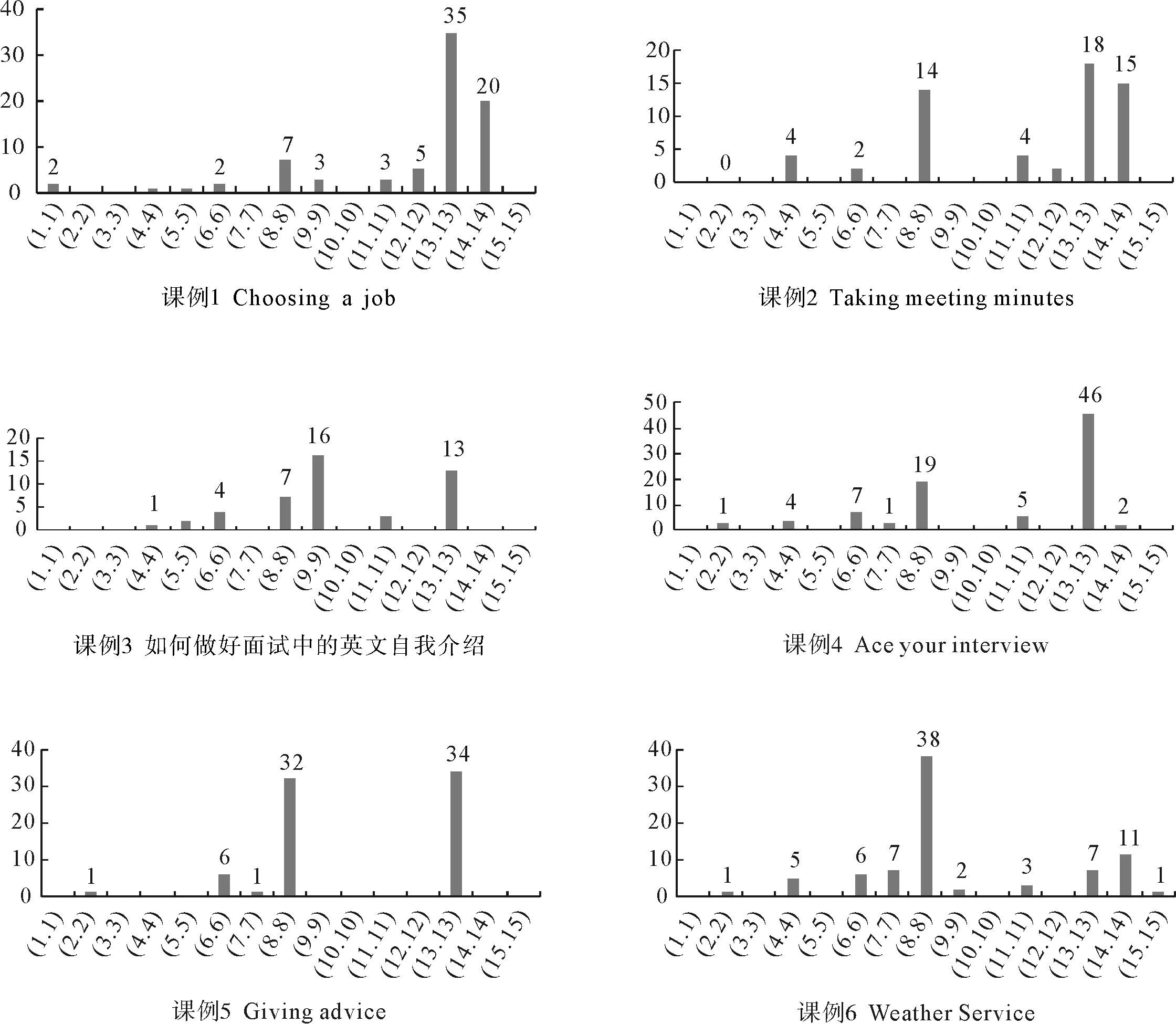

1.教学交互行为稳态格分析

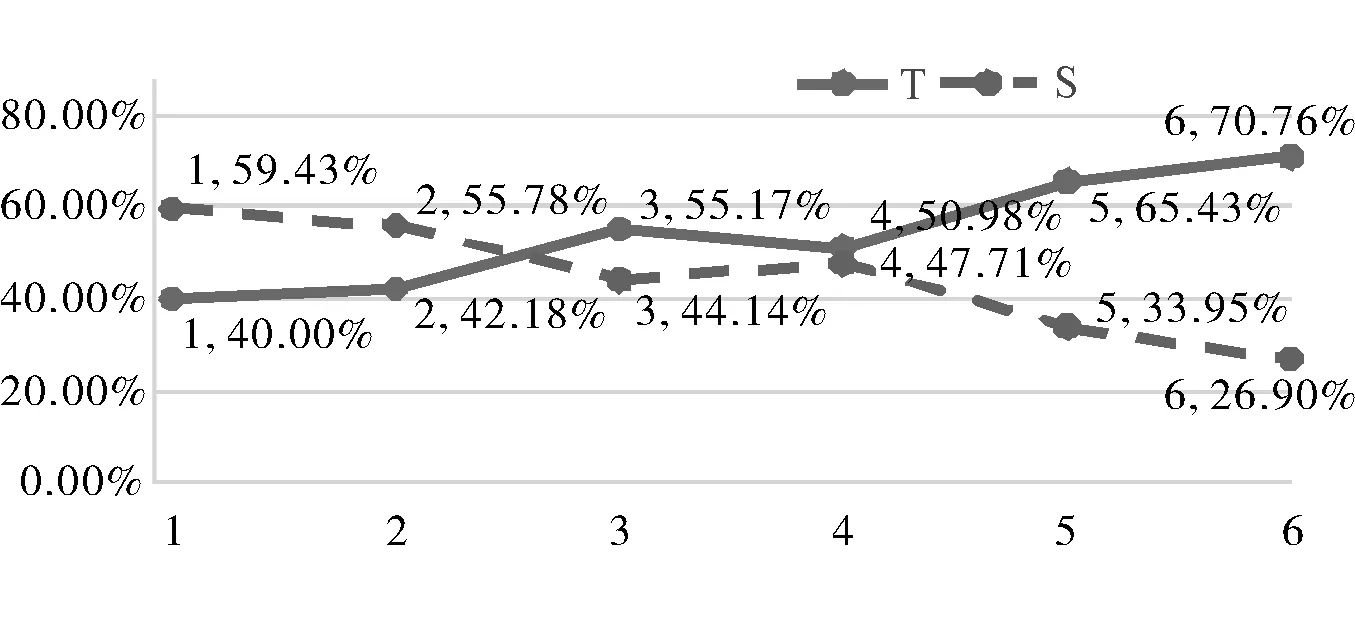

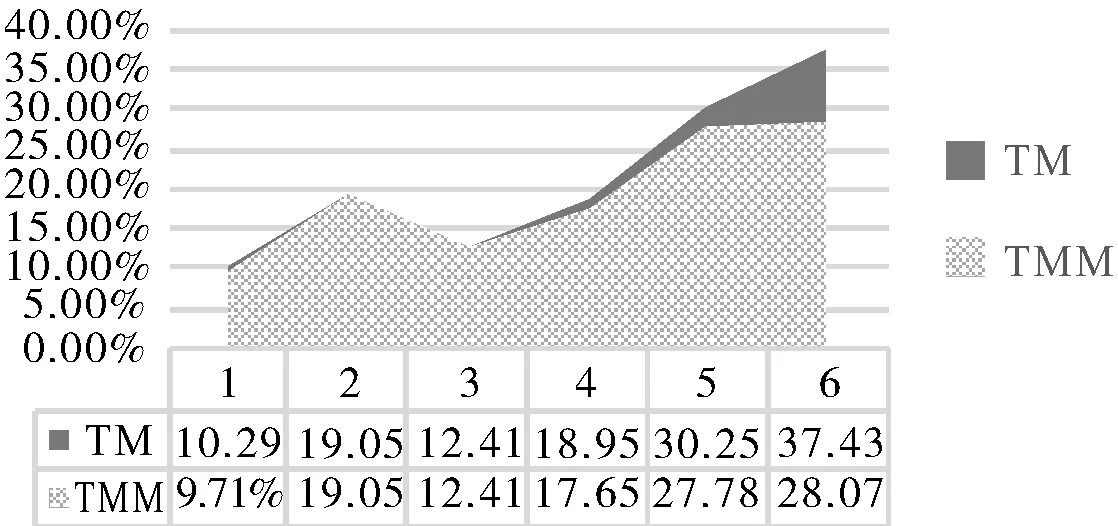

教学交互行为对称矩阵中对角线上的各个单元格被称为行为“稳态格”[9]。教学过程中,行为“稳态格”可以用来描述教学过程中持续时间较长的教学交互行为,可以反映出课堂教学过程中的局部动态。在本研究中,序对编码如果落在行为“稳态格”中,表明该行为的持续时间超过15 s,分析每个课例的对称矩阵,可以得到如图1所示的各获奖课例“稳态格行为”比率图。

表4 课例教学模式类型

图1 各获奖课例“稳态格行为”比率图

由图1可知,课例1中行为“稳态格”出现的次数最多是(13,13),为35次。13代表学生操作信息技术的能力,具体描述为学生通过信息技术自主探究、操作相关平台与软件完成练习、技能操练、内容呈现、游戏、测试、观点说明等。课例1表明,学生通过亲自操作信息技术完成了自主探究、小组协作和技能展示的时间最长,说明教师创设的信息化教学环境极大地促进了学生的学习动机,学生利用信息技术完成任务的同时兴趣浓厚,乐此不疲。同时在课例1中,(14,14)行为“稳态格”出现的次数为20次,说明学生按照教师要求进行个人展示或小组展示的时间平均持续5 min,说明课例1中教师是以学生为中心,以学生技能展示为主要课堂动力的。在课例2中,行为“稳态格”出现次数最高及较高的依次为(13,13)(14,14)和(8,8),分别为18次、15次和14次,表示课例2中学生操作信息技术及展示与教师富媒体演示或操作示范交替进行,教师通过使用增加信息化融合教学的多样性来促进学生学习动机。在课例3中,行为“稳态格”出现次数最高的是学生回答问题,其次是学生使用信息技术,说明教师采用启发式教学,不断启发学生思考和针对知识点及技能点进行合理的操练,这让课例3给笔者留下了启发式与互动式教学运用得当的印象。课例4中行为“稳态格”出现频率最高的是(13,13),即学生操作信息技术,为46次。说明课例4中各个行为比例出现次数分布并不均衡,教师课堂把控能力不如前述的课例。与课例4类似的是,课例5中只有序对(13,13)出现的次数最多,为34次,紧随其后的是(8,8),为32次。但是,通过观察可以发现,课例5中行为“稳态格”的项目数最少,仅有5个,说明该课例中课堂教学的各个教学行为切换频繁或行为较为单一。在课例6中,行为“稳态格”最高的序对为(8,8),出现次数为38次,其行为“稳态格”出现比例均较低,说明教师占用较多时间在操作富媒体技术进行教学行为演示,教学行为较为单一,信息化手段运用相对于其他课例不够合理。

2.师生行为分布情况

师生行为分布情况是通过师生行为比率的总体情况展示出来的,6节获奖课例的行为分布情况如图2所示。首先,在获得一等奖的2个课例中,学生行为比率均高于教师行为比率,说明这2个课例是以学生活动为主,更加侧重以学生为主体的教学做一体化课堂,符合高职课堂的特点和课堂教学的规律。其次,在获得二等奖的2个课例中,教师行为比率略高于学生行为比率,追溯课程教学目标和内容,二等奖的2个课例以教师讲授新知识、进行新技能训练为主,因此,学生行为偏少,但仍然体现了以学生为中心的教学风格,且师生课堂行为比例较为均衡,因此,也取得了比较好的教学效果。最后,在获得三等奖的2个课例中,教师行为比率远高于学生行为比率,分别高出31.48%和43.86%,说明在这2个获奖课例中,教师行为过多,未能完全突出职教课堂特点,取得的参赛成绩也不够理想。对6个课例各行为比率进行横向对比分析得出,课例参赛得分基本与学生行为比率成正比,同教师行为比率成反比。

图2 师生行为比率分布图

3.师生互动行为分析

师生互动行为分析指的是通过展示教师或学生各行为比率及比率之间的关系的研究,本研究结论包括教师间接与直接语言影响比例、教师关键行为变量及学生关键行为变量的结果。

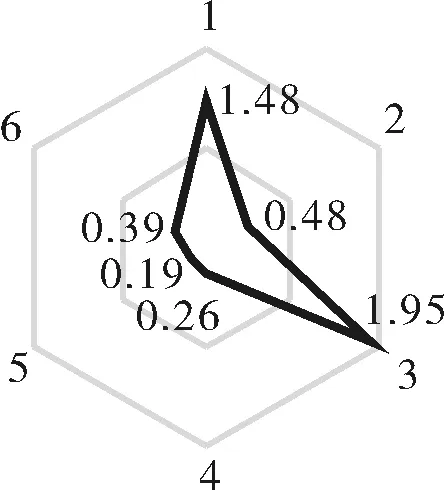

本课例中间接语言影响与直接语言影响如图3所示。其中,课例1和课例3中的教师间接语言影响与直接影响比例大于1,分别为1.48和1.95,说明课例1和课例3相较于其他课例,教师更倾向于运用间接语言影响学生,学生学习主动、自由,取得的教学效果也更好。其他课例中教师均采用直接语言影响较多。通过课例2可以看出,课例2取得了较好的教学效果,但教师指示性、命令性和讲授型语言较多。究其原因,主要是因为信息化大赛课堂教学视频录制规则要求,参赛作品必须在45 min内完成全部教学过程。为了让评审专家在短短45 min之内看清楚课程利用信息化融合教学的全过程,需要教师运用准确的语言发布教学任务,因此,指示和命令的语言较多。尽管如此,我们仍然可以做出相关的诊断性评价,认为教师采用的直接语言会破坏课堂教学的气氛,使学生被动学习或在学习时受到束缚。教师在课堂上采用间接性语言,如赞扬、接受、采纳学生的回答及主张,鼓励学生并积极给予点评和反馈等对课堂教学效果有正向影响。

图3 教师语言间接影响与直接影响比例

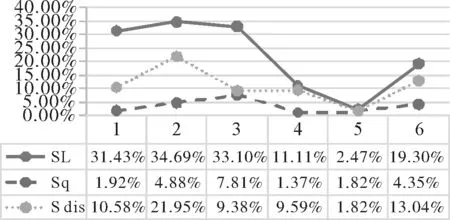

课例中教师关键行为变量的基本情况(见图4),从图4可以看到除课例3外,各课例的教师语言率基本相似,但这并不说明课例3的教学效果不好。正如上面笔者对课例3进行的S-T分析,得到课例3属于对话型教学模式,通过对课例3教学内容进行具体分析,发现课例3教学目标为如何运用英语在面试中进行自我介绍,这需要教师运用大量的语言介绍大量的新的语言句型。同时,课例3中教师提问率和反馈率也较其他课例更高,教师与学生语言性互动频繁,体现了语言课堂教学的特点,另外,课例3中教师个人语言运用较之其他作品更为流利、亲切、自然,体现了教师个人的语言魅力。因此,我们可以得出结论,我们不能仅仅通过教师语言率判断教学效果的好坏。

此外,教师提问率较高的课例1和课例3也同样展现出启发式教学的特点,说明教师教学过程中更加侧重提出问题,引发学生主动思考和回答问题。在教师反馈率方面,课例1、3、6中教师的提问率和反馈率基本持平,说明教师在教学过程中更加倾向于自问自答的设问风格。

图4 教师关键行为变量统计图

图5是对课例中学生关键行为变量的体现。从图中可以发现,学生语言率对于参赛课例的得分的影响较大,这与前面提到的学生行为比率越高,得分越高的结论并不矛盾。值得注意的是,尽管课例6的学生语言率(19.30%)高于课例5的学生语言率(2.47%),甚至超过课例4(11.11%),但课例6中的学生语言一般都是学生回答已经在课下准备好的答案,教学过程缺乏给予学生积极思考的过程。

图5 师生互动中学生行为变量

4.信息化融合教学的应用

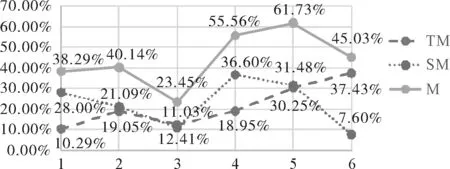

对于课例教学过程中的信息化融合教学的应用情况,从图6的教师媒体操作率(TM)的整体趋势可以看出,教师媒体操作率与获奖课例得分基本成反比,即教师媒体操作率越低,作品得分越高。此外,学生媒体使用率(SM)的变化趋势与媒体应用率(M)的变化基本相同,说明学生媒体使用率对教学中信息化融合教学的效果影响较之教师操作率更大。

图6 信息技术融合教学应用率

通过观察各课例富媒体利用率可以发现:教师媒体利用率中富媒体利用率占比越高,课例得分越高(图7)。

图7 教师富媒体利用率

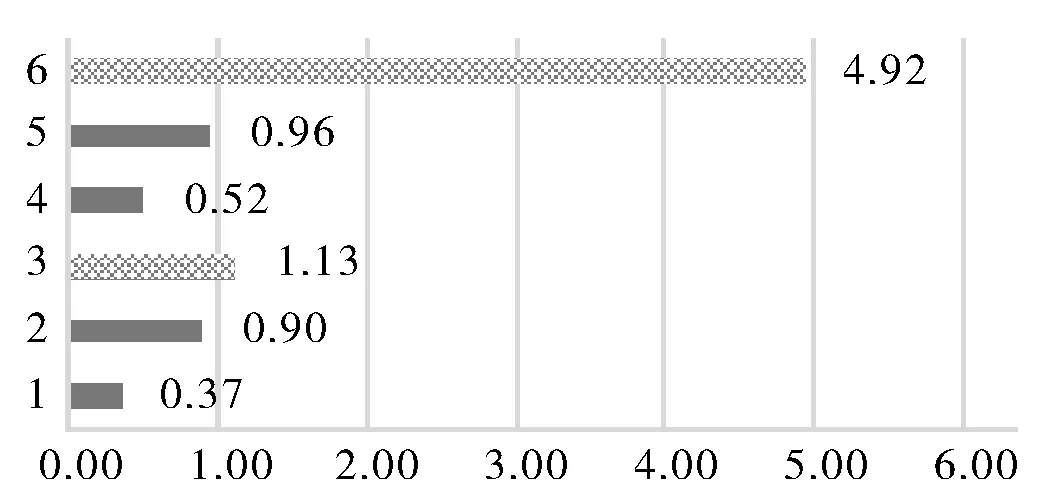

课堂师生媒体使用率比值M(TM-SM)若大于1,表示教师使用媒体情况多于学生,如图8所示,课例3和课例6的比值大于1,且课例6高达4.92。

图8 课堂师生媒体利用率之比

究其原因是,课例3的教学内容更适合采用教师媒体操作;课例6中教师媒体操作率过高,但信息化融合教学效果不佳,未能有效解决教学重难点,因此,获得分数也最低。值得注意的是,课堂师生媒体使用率比值M(TM-SM)还提示我们,在教学反思中应该对该比值设置预警,一旦比值大于1,教师应变更信息技术融合方式,重新思考教学对策。

四、高职英语信息化课堂教学成果回归课堂的启示

(一)高职英语课堂信息化教学模式的回归

高职英语课堂信息化教学模式应采用对话型及混合型教学模式,打造教师通过有效沟通、互动来启发学生有效提问及教师有效反馈的课堂教学模式;同时兼顾讲授、学生练习及使用信息化手段进行知识探究、小组讨论及技能展示的混合型教学模式。

(二)高职英语信息化课堂教学对象的回归

高职英语课堂信息化教学应以学生为主体,鼓励学生利用、使用信息化手段思路,拓展学生使用信息化手段思路,使信息化手段回归课堂、回归学生。同时,还应促进师生联动,通过富媒体媒介引领和加深师生之间的信息互通互联,真正实现信息化手段运用主体之间行为的沟通交流,从而达到无缝交流。

(三)高职英语信息化课堂教学设计者和实施者的回归

高职英语课堂信息化教学的设计者和实施者均是教师,教师能否做到在课堂上合理设计、流畅实施、有效互动,直接影响到课堂教学质量的提升。教师在课堂中采用间接性语言越多,课堂效果越好,教师如何通过教学反思,将课堂中的直接性语言转变成间接性语言,是教师作为课堂教学实施者最好的教学能力体现。同时,高职英语课堂信息化教学环节必须结合每节课的课程目标、课程重难点的设置来制定,做到具体问题具体分析,使方法和手段有的放矢,从而精准高效地服务教学目标的实现和辅助教学重难点的解决,使信息化教学不再成为花哨的摆设,而回归课堂。

(四)高职英语课堂信息化教学方法的回归

高职英语课堂信息化教学中的教学方法因信息化手段的干预而更加丰富多样,6个获奖课例提供了较好的示范。但研究发现,要想使信息化教学方法回归课堂,做到信息技术合理融合教学,教师必须做到循序渐进。例如,教师在课堂上提问后应给予学生自主思考的时间,即将掌握的重难点消化的同时切实提高课堂教学的反馈率,给予学生真正有效的指导,助其提高自身学习质量。再如:课堂中学生语言的丰富性才是衡量课堂教学效果的真正标准。教师需要结合语言学习的信息化教学任务,让学生大胆说,真正做到提升学生自我探究和提高学生间互动讨论的空间,给学生更多提问和自主探究的机会。

(五) 高职英语课堂信息化教学手段的回归

通过研究我们发现,教师应充分利用媒体及信息技术所提供的教学资料、教学平台,发布教学任务,达成教学目标的实现。信息化手段的应用需要适当、适度,课堂上的媒体利用率并非越高越好,而是看教学效果好不好,过多且不恰当的信息化手段未必能实现教学目标,未必能解决教学中的重难点问题。同时,不同类型课程的媒体利用方式也不相同。

五、结语

2018年,原全国职业院校信息化教学大赛调整为职业院校教学能力比赛,这将会进一步促进教师教学能力提升,“顺应教育信息化2.0时代师生信息素养‘两高’目标”[10]。本研究以高职信息化大赛课堂教学组别的英语获奖课例为研究对象,从高职信息化课堂教学模式及课堂教学互动行为分析中得到了提升高职英语课堂教学质量的诊断性评价,重点讨论了信息化教学成果如何回归课堂的启示。同时,本研究在前人研究的基础之上,进一步提炼出的高职课堂信息化教学行为分析系统,可以作为高职院校各学科课堂互动行为分析的研究方法及体系的一个补充,为高职教师反思自身课堂教学提供行为预警,为提升利用信息教育科研能力、促进专业发展提供了范例。

然而,高职课堂教学的复杂性、高职学生学习基础和能力的制约都会使课堂教学质量的提升面临着多变、复杂、难以解决的个性化问题。也就是说,每一位教师在实施课堂教学中所遇到的问题绝不会像参赛的优秀案例中那样,容易得到解决。本文所做的研究,还需在更多常规的教学实例中去实施验证其方法的可行性。