反思生命技术的伦理挑战

陈自富

2018年11月26日,在第二届国际人类基因组编辑峰会召开之前的两天,一则题为“世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生”的新闻迅速引爆了网络,负责该临床试验项目的青年科学家贺建奎所任职的南方科技大学,当晚迅速澄清该试验系贺停薪留职期间在校外的个人行为,并指出对人类胚胎的基因编辑研究违反了学术伦理和学术规范,将立即启动对该事件的独立调查。2019年1月21日,广东省基因编辑婴儿调查组公布官方调查结论,认定该事件系贺建奎为追逐个人名利,自筹资金,蓄意逃避监管,私自组织有关人员,实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动,当天南方科技大学即宣布解聘贺本人。2月下旬,贺原来在The CRISPR Journal上發表的一篇关于辅助生殖技术伦理准则的论文被撤稿。

贺建奎事件提醒我们关注一个问题,即面对飞速发展的基因编辑生物技术,政府在立法层面、科学共同体在道德自律方面、伦理学家在规范引导方面都必须有所作为,以防止其给人类带来不可逆转的伤害。概言之,科技发展与社会应用后果之间存在着复杂的互动关系,而科技与社会(Science, Technology and Society,STS)这门学科就是以这方面的内容作为核心主题,贺建奎事件所引起的关注,以及随之而发展建立的技术治理措施,似乎就是STS的一个绝佳案例。

但值得注意的是,11月26日,新浪科技频道针对该试验发起的调查显示,36000多人参与的投票中,不支持的人数占37.8%,支持的人数占25.35%,中立的占36.85%,说明大众在缺乏对人类胚胎基因编辑技术的了解时,道德上并未放弃对该技术用于严重疾病(如艾滋病)预防的支持。换言之,科学共同体主导的舆论引导以及知识普及,与普通百姓(尤其是身受各种重大疾病之苦的患者及其家庭)的认知或道德倾向并未达成完全一致,而且该事件发生后,公众始终是以信息的被动接受者参与,关于此事的科学知识、伦理审视、哲学反思均来自于科学或相关人文学者共同体的单方面解释和传播,专家的核心诉求主要是涉及对人类胚胎基因编辑临床试验的严格管制甚至禁止,对违反管制的研究人员的处罚,以及要求政府建立相应的监管措施,从事件的最终结果来看,这些诉求都得到了满足和执行,证明主流科学共同体的道德自律并诉诸于国家意志的执行机制是有效的。

为了达成这些诉求,生命科学和相关人文研究领域的学者通过自媒体、报纸、学术期刊等传播媒介批评贺建奎事件在技术和伦理方面存在的各种问题,这些意见大致可以分为如下几个方面:

首先是基因编辑技术的不成熟。CRISPR/Cas9作为第三代基因编辑技术,虽然比之前的 ZFNs 技术和 TALENs 技术有准确性高、脱靶率低、 技术要求简单、易操作和价格低廉的优点,但对于生殖系基因修饰所需要的100%准确率而言,CRISPR/Cas9仍然在临床上存在重大风险,因此技术风险是反对者的首要理由,这个风险不仅仅出现在贺建奎事件敲除CCR5基因的操作中,而是针对所有用于人类治疗目的的生殖系基因修饰。

其次是医学知识不足所导致的风险。例如被修饰的基因可能在人体中发挥目前不被我们所知道的作用。如果贸然修饰可能带来潜在的其他风险。

最后是对人类生物完整性的威胁。不恰当的人类胚胎基因修饰导致胎儿出生后,无法像生物的自然进化那样进行隔离,通过后代的繁衍带入人类基因池,从而对人类后续世代产生不可预测的影响,某种程度上相当于当前人类代替后代做出了决策,使得他们的生物学本质可能发生变化。

以上三类风险是针对生殖系基因修饰本身的,就贺建奎事件具体所涉及的对艾滋病具有免疫能力的基因编辑婴儿而言,在上述风险分析基础上形成的结论是由于目前母婴阻断技术的发展以及艾滋病毒可以有其他感染途径,因此这起临床试验的风险巨大,但受益却不明显,因此从风险-受益比的医学伦理学审核角度来看,根本没有必要进行这样的试验。

但是以上的辩护是否充分对于普通大众而言仍然需要判断。同样是生殖系基因修饰,2015年中山大学黄军就团队首次公开发表运用CRISPER技术修改人类胚胎基因的研究论文,最初也被《纽约时报》记者认为跨越了西方长期公认的伦理边界,但最终却成功获得了伦理学辩护,当选为《自然》杂志年度十大人物。其与贺建奎主要的区别在于两点:首先黄是针对地中海贫血病进行的基础研究,而贺是在某种程度上是进行的基因增强(即通过基因修饰使婴儿及其可能的后代获得艾滋病免疫能力),属于针对人体的临床试验范围;其次是贺完成人体胚胎基因修饰后让胎儿最终出生,而黄用的是不能成活的三原核合子胚胎(即本身就是异常胚胎),这两个不同使得科学共同体和媒体对两人产生了完全相反的两极化评价:一个几乎身败名裂,一个成为年度科学风云人物。

但是从另一个角度来看,贺与黄的研究仍然具有不少共同之处。例如其研究的科学目的都包括对当前基因编辑技术的完善,使之更为有效和迅速,至少对遗传病患者及其家庭有潜在收益,而且贺是在国际科学共同体2017年就允许有条件开展生殖系基因组编辑试验达成共识后才开始试验的,而黄的研究在2015年就进行了,至于体细胞基因治疗的临床试验,21世纪以来各国基本已经放松管制,批准了数千个临床试验方案,对于广大患者而言,最近的十几年对于基因治疗方案已经逐渐熟悉,不少人愿意承受合理风险参与试验。因此科学共同体已经达成若干共识:在人类基因组编辑用于基础研究和临床治疗方面,体细胞基因组编辑已经没有伦理上的障碍,生殖系基因组编辑有条件允许,但对于基因增强则持谨慎态度,需要公众更广泛地讨论和参与。贺建奎所迈出的一步就是在条件不成熟的情况下将生殖系基因组编辑用于基因增强(在艾滋病母婴阻断技术相对成熟的前提下对人类胚胎进行基因编辑),违反了学界、业界共识以及相关的政府监管政策。

但这次事件除了教育大众,让人们更为谨慎地对待生殖系基因修饰,等待其临床应用的条件成熟之外,是不是还值得从别的方面来进行更深层次的反思?迄今为止科学共同体反对的核心要点出自一种工具理性的考量,即最终通过风险-受益分析来判断生殖系基因组修饰是否可以用于临床治疗或增强,而风险的判断主要源于科学家的基础研究,在这个场景中并没表现出作为人类生物性本质的基因组神圣不可修饰的价值理性,换句话说,科学家所做的只是一种理性的“算计”,如果受益大于风险,那么就可以进行,反之则不能。

由此带来的一个问题是:这种理性的“算计”无疑是人类中心主义的,因为对于其他物种的基因修饰,并无类似的约束,反而需要通过实验动物的基因编辑建立动物模型,为人类的临床治疗提供支撑。至于人类生殖系基因修饰给未来世代带来的影响,则有两种不同的辩护视角:一种仍然出自工具理性,即基于技术控制主义的立场来分析当前的基因编辑所带来的影响未来是否能得到追踪和控制,并依此计算风险和受益;另一种则基于价值理性,认为决定人类生物学本质的生殖系基因组不能编辑,人类作为一个独特的高等生物物种是神圣的。

笔者在这里无意从医学伦理学角度来重新评判贺建奎事件所反映的生殖系基因组修饰技术的应用问题,而是基于一种更强的人类中心主义立场,主张人类生殖系基因组修饰可以用于治疗,也可以用于基因增强,而且由于人类活动在自然界的影响加剧,人们面临的医疗需求以及其他方面的生物特性增强需求越来越多,只从个体层面进行风险-受益分析是不够的,基础研究的知识积累往往落后于实际需求,从动物模型到人体临床试验和治疗往往需要漫长的等待,因此需要从宏观层面来度量风险和受益,必要时可以承担较高风险来发展体细胞和生殖系细胞基因修饰技术在临床上的应用。

笔者的主张首先从这个问题开始:人类是否应该充当上帝角色来编辑自身的基因?科学家对上帝是否存在不做假设(因为在他们看来并不必要),其态度是若非必要,则勿编辑,就是说找不到其他解决办法,而且反复计算风险-受益比可行时,才编辑人类自身的体细胞和生殖系细胞基因。神学家、生物学家乃至普通大众,对这个问题态度相对谨慎,不干预上帝创造的自然界(包括人类),以及不主动干预人类的进化过程,“体之发肤,受之父母”。总之,这个问题的前提是已经把基因作为人类独特的本质规定,因此其后面更深层次的疑问则是:我们何以成为人类?即我们作为人类这个物种的本质规定是什么?

以上的讨论基本都是基于生物学意义的,例如按照物种本质主义的立场,认为生物物种可以用基因组或某个特定的基因区域(即所谓的“DNA条形码”)来唯一标识,人类也不例外。但“我们何以成为人类”这个问题还包括以下三层意思:人类在生物学上具有独特性,与其他高等生物存在本质区别,因此我们可以重新设计其他物种的基因为人类服务而不用承担伦理责任;其次是由于生物学本质的不同,导致人类具有独特的社会和文化结构;第三是哲学上人类具有类的主体性,自我意识到人类作为一个物种对外部世界的改造能力,以及具有不断学习和进步的能力。总之,这个问题的提法体现了在已知世界中人类物种在生物学上的独特性和优越性(宇宙中已知的、地球上自然进化迄今为止唯一的高等智能生物)、主体性,以及随之伴生的责任感。

但是,“物种”本身却是进化生物学历史上争议颇多的概念,本质主义、唯名论、生物学、多元论等不同的解释,给这个问题是否成立带来了疑问,笔者在这里采取的是唯名论或者约定主义的观点,认为“物种”是基于当前认识水平而约定的一个概念,是人类理性认知活动中引入的一个理论实体,据此来组织相关的知识体系。由于当下存在的各种本质主义解释都无法穷尽未来的可能性,物种这个概念的内涵也在变化,由此“我们何以成为人类(物种)”这个问题在生物学意义上被部分消解了,放眼宇宙和未来进化尺度的时间长河,生物学上人类并不具备一个独一无二的本质,也就是絕对本质主义并不成立。因此对人类生殖细胞系修饰所可能导致的物种进化的目的性干预似乎就不成为担心的问题,体现人类意志的设计和自然选择相比是平等的,人类在生物学上没有绝对的本质规定性。由此可以推断出凡是具有主体意识、理性知识和工具制造能力,有特定的社会结构和文化,能干预个体和自然之间关系的“物种”也没有特殊性,而且猜测在宇宙和进化的时间尺度上会有很多类似的物种,至于这些“物种”是自然进化还是人工干预过的高等生物,或者是某种高等生物的创造物(对于人类而言是人工创造物),这个并不重要。

以上的分析明确了人类不具备生物学的绝对本质规定性,但这并不意味着“物种”在一定的时空条件下无法讨论,讨论的前提是承认人类作为高等生物物种的相对独特性,此时物种的规定性是动态和相对的,其内涵随着知识的进步而变化。在这个意义上,物种是有本质规定性的,因此我们何以成为人类就是一个严肃的问题,例如目前认为人类的社会性和主体意识也是构成人类当下本质规定的必要条件。因为如果完全取消在特定时空中物种的本质规定性,将导致伦理学上的很多不良后果。

如果承认物种具有相对的本质规定性,因此人类也有的话,那么这种规定性至少需要包括生物学(基因、形态等)和文化上的界定,符号的动物、理性的动物等都是文化上的界定,生物学上具有先天的语言获得技能、复杂的大脑结构等。对生殖细胞系的修饰可能会改变生物规定性,甚至有可能改变文化上的规定性(例如语言学习能力的失去等)。

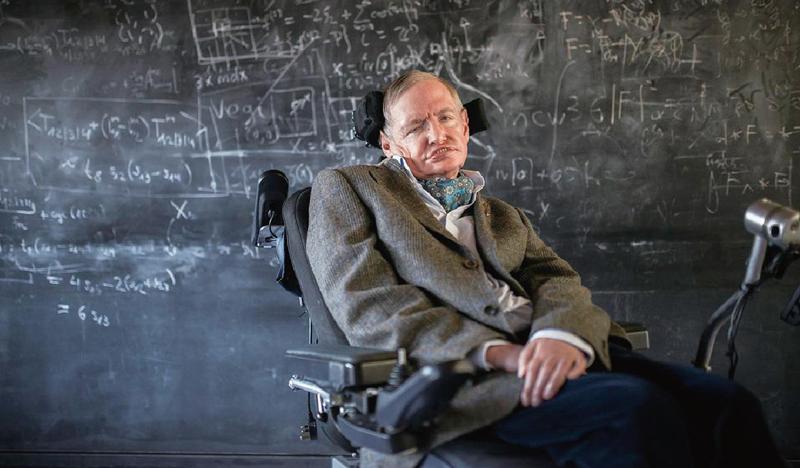

但是改变生物学上相对的本质规定性,就必然导致我们不能成为人类了吗?独特的基因组是人类的生物学规定性,为什么只允许自然选择而不允许人工干预?现代综合进化论认为生物进化是渐变的(基于不定变异),人工干预会导致在较短的世代更替期间发生突变吗?一个很大的不同在于:当代人类具备的改造自然界的能力,给现代综合进化论的自然选择带来了很大的含义改变,这里的自然选择,明显带有人类在文化或社会上的目的性,例如如果采取产前基因筛查的话,类似霍金这样的科学家或具有特殊才能的天才将不会出生,因为产前基因筛查本身无论从知识的完备水平或者伦理方面来看,都无法做到合目的性与合规律性的完美统一。问题不在于我们是否应该干预人类物种的自然进化,而是对人类这个特殊物种而言,自然选择本身就已经渗透了人类自身的价值观和对生命现象的认知水平。这种与人类活动结合的自然选择压力也导致了基因增强的需求(例如对于星际航行的宇航员需要调整其新陈代谢水平),因此问题不是出在是否应该修饰人类生殖细胞基因,而是应该反思除了医学目的之外,我们编辑生殖基因的动机是什么?

我们知道自然选择并不完美,现存的生物物种数量远远少于已经在进化中灭绝的物种数量。人类的相对本质规定性是一个动态的集合,已知的生物学规定性只是其中一个可以变化的子集,个体的自然变异或人工修饰如何在群体中传播,未来将是一个重要的课题。由于人类生物学的特殊性,仅仅依靠动物模型和体细胞基因修饰无法获得足够的数据和疗效,并且也很难有绝对的安全界限,有时候为了人类全体的后续世代利益,不得不开展承担常规风险甚至更大风险的临床试验,这种风险收益分析可以是针对人类全体而不是个体的。我们不能坐视每年为数众多的患者承担巨大痛苦,必须有所行动。对客观世界和社会的积极干预,意味着一种把握世界的愿望和能力,这种主观能动性才是我们成为独特的人类的核心基础,在这个意义上,强人类中心主义是可以接受的,如果退化到生物进化的层次,将生物学本质视为根本,无疑与定义我们人类的文化性不符合,所谓生物性和文化性在联系中相互作用、不可分离的整体论立场,实际上并不完全成立,人类的文化特征真正决定我们为何成为人类。

(作者单位:上海交通大学科学史与科学文化研究院)