应用型大学教师实践教学能力评价体系探究

周琬謦 李泽彧

摘 要: 目的:探究应用型大学教师实践教学能力的评价指标体系与测评量表,为实践教学能力测评实践与研究提供方法与技术借鉴。方法:文献法、问卷调查法、访谈法、层次分析法、重测法、试验法。结果:构建了由“实验教学能力”“实训能力”“专业实践能力”“第二课堂组织能力”构成的应用型大学教师实践教学能力评价指标体系(含4个一级指标、8个二级指标和22个三级指标)及其测评量表(PTAE-22)。结论:实践教学能力是教师通过实验、实训、专业实践、第二课堂活动等多种教学形式,促进学生获取和巩固专业知识与职业知识、提升基本素质与职业素质、提高专业应用能力与跨职业能力,实现培养具有综合职业能力和全面素质的应用型人才教学目标的教学能力体系,是教师胜任实践教学所需的实验教学能力、实训能力、专业实践能力和第二课堂组织能力的有机结合。应用型大学教师实践教学能力评价体系的构建,可为实践教学能力的可视化分析、量化与质性评价、提升与发展等提供理论依据与实践指南。

关键词: 实践教学能力; 评价指标体系; 测评量表; 应用型大学

中图分类号: G642.4 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2019)03-0001-09

一、问题的提出

创新是民族的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。创新人才培养是建设创新型国家的决定性因素[1],也是高校科学发展和学生自身成长成才的必然诉求[2]。实践教学是大学落实创新人才培养的重要教学环节,教师的实践教学能力是保障创新人才培养质量的关键因素。近年来,研究者纷纷聚焦实践教学体系的建设与改革、教师实践教学能力的培养与提升等展开研究,形成了较为丰富的研究成果,但是,关于实践教学能力构成与评价的研究却寥寥无几。根据我国高校类型及发展走向,应用型大学已成为培养创新人才的主阵地,提高创新人才培养质量是其今后相当长一段时间内改革与发展的主题[3]。现阶段开展应用型大学教师实践教学能力评价体系研究,具有较大的理论价值与实践意义。

二、理论依据

实践教学是高校根据专业培养目标要求,有计划地组织学生以获取感性知识、进行技能训练、增强实践能力、培养综合素质、提高独立工作能力和科研实验能力为目的的多种教学形式的统称[4]。它以问题探讨、深度体验和批判反思为基本特征,具有空间差异性、目标多元性和教学形态多样性[5]。关于实践教学体系的构成,研究者众说纷纭。其中,有研究者从教学形态内在逻辑的视角提出,“实践教学体系是以学科专业为平台,以课程实践教学(实验)为主体,专业实践教学(实习、实训、毕业设计、见习)和社会实践教学(课外活动、校外实践)为两翼构成的逻辑体系”[5]。也有研究者从学生能力培养的视角指出,“实践教学体系是由基础训练、实验教学、课程设计、实习(实训)、社会实践、毕业设计(论文)、第二课堂活动(含各类知识讲座、兴趣小组、科技制作、创业实践、科研活动、文化活动、学科竞赛)七大模块构成的系统”[4]。上述两种观点被援引较多,为本研究的开展提供了一定的理论参考。

实践教学是与理论教学相对应的一种教学方式,它与理论教学相互独立又相辅相成,共同构成大学完整的教学体系,达成大学专业人才培养的目标要求。大学对教师理论教学能力与实践教学能力的普遍性要求,取决于大学人才培养的目标要求。著名高等教育学家潘懋元先生指出:“应用型本科教育的根本属性和本质特点是专业性应用教育,这是其区别于学科型和职业型专业教育的本质规定性,该类教育结合学科和行业分设专业,培养面向社会一线的专业应用型高级专门人才”[6],“应用型人才培养规格的共性要求包括:(1)知识要求(基础性要素),包括工具性知识(含外语、计算机、信息技术、方法论方面的知识)、人文社会科学与自然科学知识、专业知识(含专业理论知识和专业实践知识)和相关学科专业知识;(2)能力要求(核心要素),包括专业应用能力(含专业基本技能和专业核心应用能力)和跨职业能力(含收集分析信息的能力、表达和沟通的能力、计划与组织的能力、团队合作的能力、解决问题的能力、应用技术能力等);(3)素质要求(综合性要素),包括基本素质(含身体素质、心理素质、思想道德素质、人文科学素养等)和职业素质(含责任心、进取心、工作态度、工作作风、规范意识、团队精神、合作精神等)”[6]。

能力本位教育(Competency Based Education;Larrie Gale,Gaston Pol,1975)是一种现代教育理念,是面向生产、建设、管理和服务一线培养具有综合职业能力和全面素质的技术应用人才的一种教育类型[7]。其核心概念——职业能力观的发展主要经历了“行为主义导向的任务技能观”、“整体主义导向的关键能力观”和“建构主义导向的整合能力观”三个发展阶段[8]。其中与时代相适应的“整合的职业能力观”认为:“能力是与职位和工作角色联系在一起的,胜任一定工作角色所需的知识、技能、判断力、态度和价值观的整合”[9],“劳动者高度胜任某一项工作,既需要具备一般性的科学文化素养,也需要掌握与特定工作岗位相对应的操作技能”[8]。潘懋元先生提出的“应用型人才培养规格的共性要求”,反映了应用型人才的“整合能力观”,充分体现了能力本位教育理念。

基于能力本位教育理念,應用型大学的实践教学,是培养具有综合职业能力和全面素质的应用型人才的一种教学方式,是以实验、实训、专业实践、社会实践、第二课堂活动等途径促进学生获取和巩固专业知识与职业知识,提升基本素质与职业素质,提高专业应用能力与跨职业能力为目的的多种教学形式的统称。探析应用型大学教师的实践教学能力评价体系,对于有效达成能力本位的实践教学目标具有重要的意义。

本文以能力本位教育理念为指导,在文献研究基础上,初步构建应用型大学教师实践教学能力评价指标,并在师生中开展广泛的问卷调查,进而通过实证构建应用型大学教师实践教学能力评价指标体系和测评量表,以期为应用型大学教师实践教学能力的可视化分析、量化与质性评价、提升与发展等提供理论依据与实践指南。

三、研究对象与方法

(一)研究对象

以应用型大学教师实践教学能力的评价指标体系与测评量表为研究对象。

(二)研究方法

1. 文献法

通过文献研究初步构建应用型大学教师实践教学能力评价指标。

2. 问卷调查法

(1)评价指标调查问卷

以云南农業大学、西南林业大学、云南财经大学、大理大学四所高校为调研范围,以随机抽样调查方式,对其教师(含管理者)、学生进行问卷调查。调查工具采用自编问卷。

在文献研究的基础上,编制《应用型大学教师实践教学能力评价指标调查问卷》(问卷一),在回收“问卷一”并完成指标初筛的基础上,编制《应用型大学教师实践教学能力评价指标确定问卷》(问卷二)。问卷由单选题、主观题构成,分为教师问卷和学生问卷两个版本。单选题采用里克特五级量表方式呈现,即评价指标的“认可程度”用五级评定,“5”表示“非常认可”,“4”表示“比较认可”,“3”表示“一般”,“2”表示“不太认可”,“1”表示“完全不认可”。

“问卷一(教师版)”共发放500份,回收问卷490份,回收率是98.00%,其中,有效问卷486份,有效率为99.10%。“问卷一(学生版)”共发放1000份,回收问卷950份,回收率是95.00%,其中,有效问卷922份,有效率为97.05%。

“问卷二(教师版)”共发放500份,回收问卷488份,回收率是97.60%,其中,有效问卷472份,有效率为96.72%。“问卷二(学生版)”共发放1000份,回收问卷932份,回收率是93.20%,其中,有效问卷916份,有效率为98.28%。

(2)指标权重调查问卷

在评价指标确定的基础上,运用层次分析软件yaahp10.0构建应用型大学教师实践教学能力评价指标层次结构模型,生成各级指标两两配对的判断矩阵,将其导出生成《应用型大学教师实践教学能力评价指标权重确定问卷》(问卷三)。

为满足不同主体实施评价的需要,在确定指标权重的基础上,制定《应用型大学教师实践教学能力评价指标主体权重确定问卷》(问卷四)。问卷中,各指标的主体权重以1为单位,即每个指标在“同行评价”、“学生评价”和“自我评价”三个不同评价系统中的权重相加等于1。请专家赋值,赋值范围在0-1之间,取到小数点后1位。问卷回收后,用Excel2003对搜集的数据进行统计分析,从而对各指标权重进行二次分配,确定每个指标在不同主体评价系统中的权重(即指标的主体权重)。

(3)测评题项调查问卷

根据实践教学能力评价指标,结合文献研究和专家访谈,制定《应用型大学教师实践教学能力测评题项确定问卷》(问卷五)。问卷由单选题构成,采用里克特五级量表方式呈现,即评价指标对应题项的“认可程度”用五级评定,“5”表示“非常认可”,“4”表示“比较认可”,“3”表示“一般”,“2”表示“不太认可”,“1”表示“完全不认可”。

问卷三、问卷四和问卷五各发放50份、回收50份,其中,问卷三的有效率为96%,问卷四和问卷五的有效率均为100%。

3. 访谈法

以方便抽样的方式对受试高校的师生进行访谈,获悉其对实践教学能力评价的意见和建议。

4. 层次分析法

运用层次分析软件yaahp10.0构建实践教学能力评价指标层次结构模型,自动生成各级指标两两配对的判断矩阵;用yaahp10.0录入专家型教师在指标“相对重要性判断矩阵”评定的原始数据,计算得到各指标权重。

5. 重测法

采用重测法(两次间隔11天)对评价指标和题项进行信度检验。

6. 试验法

用研制得到的测评量表进行实践教学能力测评试验。

四、结果

(一)评价指标

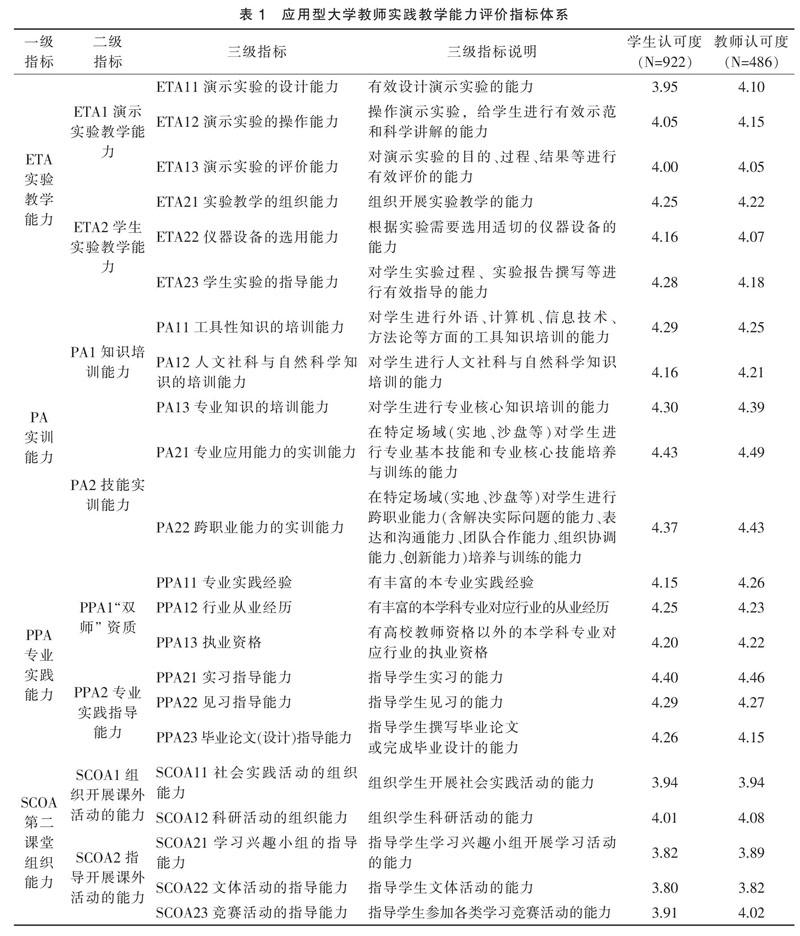

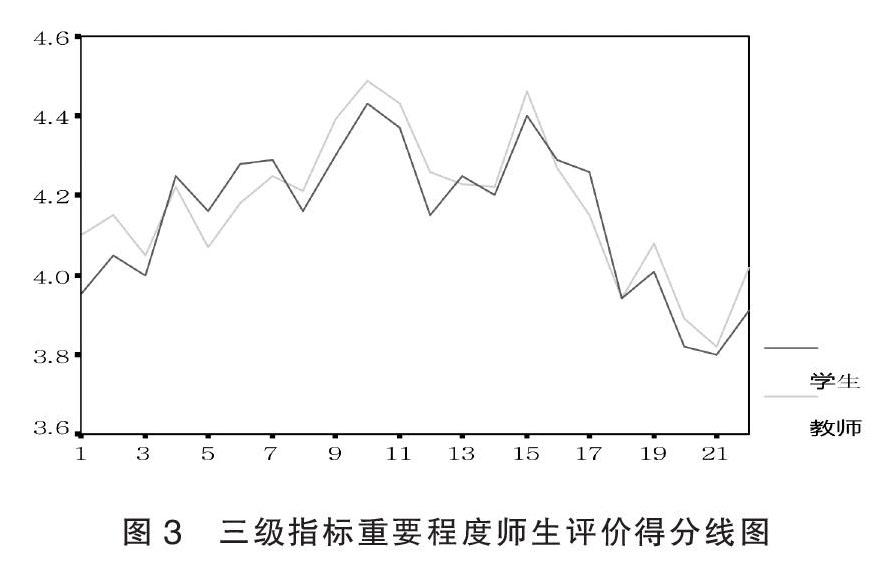

经评价指标的初筛(删除师生认可度得分小于3.5的指标,根据师生建议调整部分指标)、二次筛选(删除师生认可度得分均小于3.8的指标)、指标编码(依据一级指标英文首字母以及各级指标之间的数量关系)、指标权重计算(用层次分析软件yaahp10.0)、指标与权重的信度检验(用重测法计算Alpha信度系数),最终得到应用型大学教师实践教学能力评价指标体系(见表1、图1-图4)。

从表1和图1-图4可见:

(1)应用型大学教师实践教学能力评价指标体系包含4个一级指标,按权重由大到小排序依次是:实训能力(权重=0.5789)、专业实践能力(权重=0.2431)、实验教学能力(权重=0.1255)和第二课堂组织能力(权重=0.0525)。一级指标的师生认可度得分均大于4.0。

利用重测法对一级指标及其权重进行信度检验,结果如下:实训能力的指标信度为0.8930,权重信度为0.9420;专业实践能力的指标信度为0.9050,权重信度为0.9120;实验教学能力的指标信度为0.9180,权重信度为0.9030;第二课堂组织能力的指标信度为0.9250,权重信度为0.9030。4个一级指标及其权重均可信。

(2)应用型大学教师实践教学能力评价指标体系包含8个二级指标,按权重由大到小排序依次为:技能实训能力(权重=0.4824)、专业实践指导能力(权重=0.2026)、学生实验教学能力(权重=0.1046)、知识培训能力(权重=0.0965)、双师资质(权重=0.0405)、组织开展课外活动的能力(权重=0.0394)、演示实验教学能力(权重=0.0209)和指导开展课外活动的能力(权重=0.0131)。其中,权重最大的3个指标是:技能实训能力、专业实践指导能力和学生实验教学能力,权重最小的3个指标是:指导开展课外活动的能力、演示实验教学能力和组织开展课外活动的能力。

8个二级指标中,只有“演示实验教学能力”(学生认可度得分=3.99)、“组织开展课外活动的能力”(学生认可度得分=3.94)、“指导开展课外活动的能力”(学生认可度得分=3.81,教师认可度得分=3.88)3个指标的师生认可度得分小于4而大于3.8(偏离4的百分比≤5%),其他指标的师生认可度得分均大于4。

利用重测法对二级指标及其权重进行信度检验,结果如下:8个二级指标的指标信度均在0.8840-0.9310之间,其中“组织开展课外活动的能力”的指标信度(0.8840)最小,“技能实训能力”的指标信度(0.9310)最大。8个二级指标的权重信度均在0.9020-0.9420之间,其中“指导开展课外活动的能力”的权重信度(0.9020)最小,“技能实训能力”的权重信度(0.9420)最大,8个二级指标及其权重均可信。

(3)应用型大学教师实践教学能力评价指标体系包含22个三级指标,按权重由大到小排序依次为:专业应用能力的实训能力(权重=0.4020)、实习指导能力(权重=0.1126)、跨职业能力的实训能力(权重=0.0804)、见习指导能力(权重=0.0675)、专业知识的培训能力(权重=0.0632)、实验教学的组织能力(权重=0.0594)、学生实验的指导能力(权重=0.0349)、科研活动的组织能力(权重=0.0345)、工具性知识的培训能力(权重=0.0255)、专业实践经验(权重=0.0254)、毕业论文(设计)指导能力(权重=0.0225)、演示实验的操作能力(权重=0.0162)、仪器设备的选用能力(权重=0.0103)、竞赛活动的指导能力(权重=0.0085)、行业从业经历(权重=0.0082)、人文社科与自然科学知识的培训能力(权重=0.0077)、执业资格(权重=0.0069)、社会实践活动的组织能力(权重=0.0049)、演示实验的设计能力(权重=0.0032)、学习兴趣小组的指导能力(权重=0.0024)、文体活动的指导能力(权重=0.0022)、演示实验的评价能力(权重=0.0014)。其中,权重最大的3个指标是:专业应用能力的实训能力、实习指导能力和跨职业能力的实训能力,权重最小的3个指标是:演示实验的评价能力、文体活动的指导能力和学习兴趣小组的指导能力。

22个三级指标中,只有“演示实验的设计能力”(学生认可度得分=3.95)、“社会实践活动的组织能力”(学生认可度得分=3.94,教师认可度得分=3.94)、“学习兴趣小组的指导能力”(学生认可度得分=3.82,教师认可度得分=3.89)、“文体活动的指导能力”(学生认可度得分=3.80,教师认可度得分=3.82)和“竞赛活动的指导能力”(学生认可度得分=3.91)5个指标的师生认可度得分小于4而大于3.8(偏离4的百分比≤5%),其他指标的师生认可度得分均大于4。

利用重测法对三级指标及其权重进行信度检验,结果如下:22个三级指标的指标信度均在0.8240-0.9300之间,有12个三级指标的信度大于0.9,其余10个三级指标的信度大于0.8,其中“人文社科与自然科学知识的培训能力”的指标信度(0.8240)最小,“专业应用能力的实训能力”的指标信度(0.9300)最大。三级指标的权重信度均在0.8390-0.9420之间,有12个三级指标的权重信度大于0.9,其余10个三级指标的权重信度大于0.8,其中“文体活动的指导能力”的权重信度(0.8390)最小,“专业应用能力的实训能力”的权重信度(0.9420)最大,22个三级指标及其权重均可信。

(二)指标的主体权重

指标权重确定后,对各指标在不同主体评价系统中的权重分布情况进行调查,结果如下:“教师自评”的权重均值为0.49,“学生评价”的权重均值为0.28,“同行评价”的权重均值为0.23。

利用重测法进行信度检验,结果如下:“教师自评”权重的重测信度为0.9160,“学生评价”权重的重测信度为0.8890,“同行评价”权重的重测信度为0.8920,指标在三类评价系统的主体权重可信。

(三)测评量表

经题项的初步构建(依据评价指标体系及文献研究)、修改完善(根据专家建议修改不合理题项)、筛选确定(保留专家认可度得分大于4的题项)、信度检验(利用重测法计算Alpha信度系数),最终得到应用型大学教师实践教学能力测评量表(见表2)。

从表2可见:应用型大学教师实践教学能力测评量表由22个题项组成,分别对应22个三级指标,采用里克特五级量表方式呈现,即评价者可以根据对受测教师在“题项”呈现内容上表现的“认可程度”,作出“非常认可”、“比较认可”、“一般”、“不太认可”或“完全不认可”的评判。为便于记忆和使用,可用“实践教学能力测评”(Practice Teaching Ability Evaluation)的英文首字母PTAE与题项数组合,简称“PTAE-22量表”。

用重测法对题项进行信度检验,结果如下:22个题项的信度均在0.9060-0.9520之间,量表的信度较好。

(四)测评结果等级

结合专家建议,经研究得到应用型大学教师实践教学能力测评得分等级如下:实践教学能力(或一级指标、二级指标、三级指标对应的子能力)的测评得分,可以分为A(4.5≦得分≦5)、B(4.0≦得分﹤4.5)、C(3.5≦得分﹤4.0)、D(3.0≦得分﹤3.5)、E(得分﹤3.0)五個等级,分别对应“优秀”、“良好”、“一般”、“合格”、“较差”五种结论。

(五)试验

用“PTAE-22量表”对以方便抽样方式选取的20名教师进行实践教学能力测评,结果如下:(1)受测教师的自我评价、学生评价、同行评价均值分别是3.90,3.80,3.82,实践教学能力得分均值为3.85,总体处于“一般”水平(3.5≦PTAE得分﹤4.0)。有7名教师的实践教学能力处于“良好”水平(4.0≦PTAE得分﹤4.5),11名教师的得分处于“一般”水平(3.5≦PTAE得分﹤4.0),2名教师的得分处于“合格”水平(3.0≦PTAE得分﹤3.5)。经核对受测教师的实际情况发现,在得分大于4.0的7名教师中,有2名有“双师”资质、有2名是专职实验技术人员,还有3名有自己独立的实验室,而得分小于3.5的2名教师均系教龄未满2年主要从事理论课教学的青年教师,说明测评结果与教师实际较为吻合。(2)经相关分析得知,教师实践教学能力的“自我评价”与“学生评价”得分的相关系数为0.932,“自我评价”与“同行评价”得分的相关系数为0.926,“学生评价”与“同行评价”得分的相关系数为0.948,三组相关系数在0.01的水平上都有显著性,表明教师实践教学能力的“自我评价”、“学生评价”与“同行评价”得分均呈正相关且相关度较高,即不同主体用“PTAE-22量表”对教师实践教学能力评价的结果高度一致。(3)试验结果反映评价指标与测评量表的操作性与可靠性较好。

五、结论与思考

(一)结论

1. 构建了应用型大学教师实践教学能力评价指标体系

构建了由“实验教学能力、实训能力、专业实践能力、第二课堂组织能力”4个一级指标构成的应用型大学教师实践教学能力评价指标体系,包含8个二级指标和22个三级指标。利用层次分析法,计算得到各指标的权重。经重测法检验,所有指标及其权重均具有较好的信度。

2. 研制了应用型大学教师实践教学能力测评量表

研制得到信度较好的应用型大学教师实践教学能力测评量表(PTAE-22量表),由22个题项组成,采用里克特五级量表方式呈现。当多元主体对同一教师的实践教学能力进行测评时,实践教学能力的测评得分=教师自评得分×0.49 + 学生评价得分×0.28 + 同行评价得分×0.23。实践教学能力测评试验结果反映,评价指标体系与测评量表的操作性与可靠性较好。

3. 揭示了实践教学能力的内涵

实践教学能力是教师通过实验、实训、专业实践、第二课堂活动等多种教学形式促进学生获取和巩固专业知识与职业知识、提升基本素质与职业素质、提高专业应用能力与跨职业能力,实现培养具有综合职业能力和全面素质的应用型人才教学目标的教学能力体系,是教师胜任实践教学所需的实验教学能力、实训能力、专业实践能力和第二课堂组织能力的有机结合。其中,实验教学能力包含演示实验教学能力和学生实验教学能力,是学生创新精神培养的重要保障;实训能力包含知识培训能力和技能实训能力,是学生专业知识(技能)与职业知识(技能)培养的重要支撑;专业实践能力包含双师资质和专业实践指导能力,是学生专业应用能力与职业素质培养的有力支撑;第二课堂组织能力包含组织开展课外活动的能力和指导开展课外活动的能力,是学生综合素质提升的必要保障。

(二)思考

著名教育家苏霍姆林斯基认为“手能增长才智”“學生的能力和才干来自他们的指尖,手指那些细小的溪流在不断地补充创新思维的源泉。”实践能力是创新能力形成和发展的重要前提条件[10]。聚焦学生实践能力培养问题,不少研究者立足于构建以创新人才培养为目标的实践教学体系[2,11,12,13,14,15,16],大力推进高校实践教学改革与创新,一些高校通过改革确实取得了显著成效。然而,麦可思-中国2016届、2017届大学毕业生培养质量跟踪评价最新数据显示,“实习和实践环节不够”(64%)排在毕业生认为“母校教学最需要改进的地方”的第一位,反映出高校在学生实践能力培养方面依然不容乐观。对于在我国高校中占比较大的应用型大学而言,如何加强学生实践能力培养,也依然是教育教学改革的热点和难点问题。

学校获得成功的内在机制在于教师[17]。如果说实践教学是大学落实创新人才培养的关键环节,那么,教师则是保障这一关键环节不掉链子的核心因素。

促进教师(教学团队)实践教学能力的发展与提升,是促进实践教学质量不断提高的必要前提与重要保障。已有研究表明,教学能力评价指标体系具有目标导向功能[18]。从应用型大学教师实践教学能力评价指标体系可以得到两大启示:其一,对于追求教学卓越的教师而言,应着力提升实训能力、专业实践能力和实验教学能力(三者权重之和高达94.75%),兼顾促进第二课堂组织能力的发展,从而促进实践教学能力的全面发展与提升。其二,实践教学具有空间差异性、目标多元性和教学形态多样性,可以以实践教学能力评价指标体系为导向引导教师发展,但却不能以之苛求某一教师全面具备指标体系的所有能力要求。因此,为了有效达成实践教学的目标,高校应以深化产教融合为着力点,搭建“校企一体、产教协同”的实践教学平台[11],并结合实践教学的多种形态(实验、实训、专业实践、第二课堂活动等),组建一支由专任教师、教辅人员与专职科研人员、专业教师与行业精英、第一课堂教师与第二课堂导师有机组成的实践教学团队,通过团队成员的能力互补达成实践教学的能力要求,满足学生综合职业能力和全面素质全方位发展的需要,实现培养创新人才的目的。

(三)不足

因时间精力所限,本研究仅选取了云南省的四所高校作为调研范围,以随机抽样的方式对其师生进行调研,未对其他省份的应用型大学开展调研,因此,研究结论还有待进一步检验。

参考文献:

[1] 易红. 高校实验教学与创新人才培养[J]. 实验室研究与探索,2008(02):1-4.

[2] 余建潮. 构建面向创新人才培养的实践教学体系[J]. 中国高等教育,2015(05):53-55.

[3] 郭广生. 创新人才培养的内涵、特征、类型及因素[J]. 中国高等教育,2011(05):12-15.

[4] 张忠福. 建立以能力培养为中心的实践教学体系[J]. 实验技术与管理,2011,28(02):11-14.

[5] 时伟. 论大学实践教学体系[J]. 高等教育研究,2013,34(07):61-64.

[6] 潘懋元. 应用型人才培养的理论与实践[M]. 厦门:厦门大学出版社,2011:21,49-52.

[7] 陈庆合. 能力本位教育的四大理论支柱[J]. 职教论坛,2004(36):10-17.

[8] 陈鹏. 职业能力观演变的历史逻辑及其理论述评——基于能力本位教育与培训发展的研究[J]. 中国职业技术教育,2010(06):54-57.

[9] Nickse,Ruth. Competency-Based Education:Beyond Minimum Competency Testing[M]. NewYork:Teachers College Press,1981:22.

[10] 郑春龙,邵红艳. 以创新实践能力培养为目标的高校实践教学体系的构建与实施[J]. 中国高教研究,2007(04):85-86.

[2] 余建潮. 构建面向创新人才培养的实践教学体系[J]. 中国高等教育,2015(05):53-55.

[11] 张其亮,周瑜,卢冶. “三位一体”层次化实践教学体系构建与实施[J]. 实验技术与管理,2019,36(01):33-36,43.

[12] 苑迅,郭辉,秦昌明. 地方高校应用型人才培养与实践教学体系构建的探索与实践[J]. 实验技术与管理,2011,28(08):1-4,19.

[13] 朱宏. 高校创新人才培养模式的探索与实践[J]. 高校教育管理,2008(03):6-11.

[14] 李英霞,李玉侠. 职业导向的应用心理学专业实践教学体系构建——以衡水学院为例[J]. 衡水学院学报,2019(01):77-80.

[15] 孙爱东. 高等工程教育创新人才培养“3+4”实践教学体系探索[J]. 高校教育管理,2015,9(06):41-45.

[16] 张洪. 基于应用型创新人才培养的实践教学改革探究[J]. 现代教育技术,2015,25(10):119-125.

[17] 迈克·富兰. 变革的力量——透视教育改革[M]. 北京:教育科学出版社,2000:235.

[18] 周琬謦. 教学能力评价研究综述[J]. 宁波职业技术学院学报,2017,21(5):41-47.