老年急性心肌梗死院前急救的护理效果观察

徐凤华

(辽宁省军区大连第六离职干部休养所卫生所,辽宁 大连 116013)

急性心肌梗死发病急促,病情变化快,容易引发多器官损伤,增加死亡率。对于老年患者而言,及时为患者做好急救护理工作,能够有效改善患者预后,提高护理干预效果。选取2017年4月-2018年12月期间48例老年急性心肌梗死患者,对院前急救护理操作方法及效果进行探讨,报道内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集48例急性心肌梗死患者的临床就诊资料,所选患者均满足临床诊疗标准[1],符合研究相关条件,病例收集符合标准,通过伦理审查。根据护理方法分组,观察组(n=24)男性21例,女性3例,年龄83岁-93岁,平均年龄(86.93±4.89)岁。对照组(n=24)男性20例,女性4例,年龄85岁-92岁,平均年龄(86.34±4.91)岁。纳入标准[2]:(1)病情明确者;(2)无其他合并症者;(3)无组织感染、坏死情况;(4)治疗依从性较高者;(5)无脏器功能严重损伤者。排除标准:(1)或多种原因导致中断治疗者;(2)临床资料缺失者;(3)耐受性较低者;(4)合并凝血功能障碍者;(6)合并全身性严重感染症状者。两组临床基线资料对比无显著差异性(P>0.05),具有可比性。

1.2 护理方法 对照组患者由家属自行送医入院,采用常规急救护理方法,根据将患者实际情况及需要,给予对应护理,满足患者急诊抢救需。观察组患者开展良好的院前急救护理,具体方法如下:①成立管理小组:为保证急性心肌梗死患者急救及运转安全,组织干休所卫生所经验丰富的医师及护理人员,组成临时急救小组,有序开展院前急救相关工作。对院前抢救需要的物资进行准备,为患者提供完善的辅助急救措施。②做好初诊准备:院前急救出车之前,对医疗用品进行详细检查,观察车内设备及精密仪器的状态,保证设备正常。详细观察药品、人员配置情况,无问题后保证准确出诊。根据上级卫生部门要求,对抢救车内应急物品进行配备,如心电监护仪、除颤仪、呼吸机、吸引器等,加强急救管理,为患者提供更具针对性的急诊抢救,保证生命安全。③制定急救方案:在赶往现场过程中,及时联系患者家属,对患者情况进行了解,分析老年患者病症特征,并对现场家属基本急救措施进行指导。根据反馈情况,及时制定院前急救方案,保证急救车到现场后能够在最短时间内开展相应处理。④院前急救护理配合:接诊后,及时指导患者平躺,予以吸氧,为患者开展紧急性生理检查,发现患者存在休克风险,及时进行相应处理。与院内相关人员联系,叙述患者情况,要求院内人员做好接诊准备,制定预案。

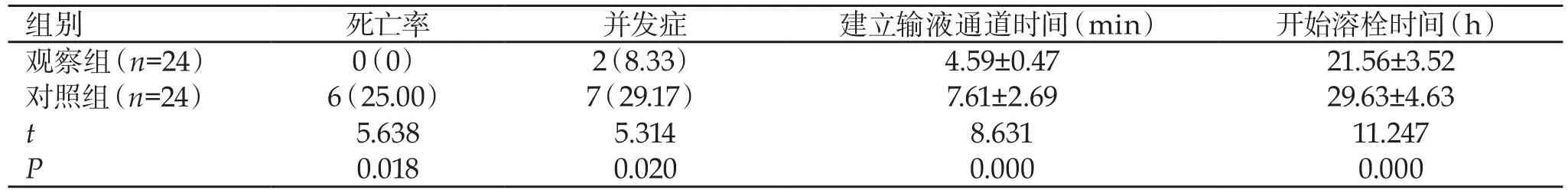

1.3 评价指标 对比观察组和对照组患者死亡情况及并发症发生状况,做好详细记录与统计。与此同时,对比两组患者输液通道建立时间、溶栓时间,做好分析与对比。

1.4 数据统计 选用SPSS 16.0进行数据处理,计量资料以均数±标准差(Mean±SD)表示,组间比较采用t检验,计数资料以率(%)表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

表1 两组患者急救护理效果对比

2 结果

观察组死亡率(0)、并发症发生率(8.33%)均低于对照组(25.00%、29.17%),数据对比存在明显差异(P<0.05);观察组输液通道建立时间、溶栓时间均低于对照组,t检验结果显示,两组数据对比差异具有统计学意义(P<0.05),详见表1。

3 讨论

急性心肌梗死患者病情严重,且变化快,发病后如果无法开展及时对症处理,则会对心肺功能、肝肾功能造成严重损伤,直接威胁患者生命安全[3]。对于急性心肌梗死患者,在积极采取有效的急救措施外,应加强院前急救护理干预,目的在于进一步提高患者整体护理效果,满足患者治疗需要,降低死亡风险,减少并发症,促进患者预后。有文献[3]报道认为,为急性心肌梗死患者做好院前急救护理,可有效改善预后,降低死亡率,与本研究相关结果基本相符。与此同时,本研究结果显示,对院前急救护理进行优化,可降低并发症,促进院内急救顺利开展,为患者争取更多抢救时间。根据实践工作经验总结,院前急救护理对护理人员精细化操作的要求比较高,护理人员需要不断完善技术操作水平,完善护理服务流程,从而降低安全风险。在此基础上,确保各项院前急救护理措施有效落实,提供全面护理,有效降低治疗风险。