生成性教学在高中物理中应用的思考

罗坤胜

【摘要】 生成性教学在高中物理中应用非常的广,可是有些地方我们还是容易忽略。对容易忽略的地方加以探讨是有必要的。

【关键词】 预习中的生成 练习中的生成 问问题时生成

【中图分类号】 G633.7 【文献标识码】 A 【文章编号】 1992-7711(2019)02-008-01

生成性教学是和传统的预设式教学不一样的一种教学方式。生成性教学在物理教学中的主要应用体现在可以以学生为主导。让学生主动自觉地提出问题、思考问题、解决问题。而这过程要比单纯的传授知识更重要,这是“授人以鱼不如授人以渔”的关系。所以生成性教学在高中物理中应用得好对物理的教学起到很大的帮助作用。在课堂中的生成我们教师都很重视可是还有些过程我们不容易重视。那么在高中物理中常见的却容易忽略生成性教学都有哪些了?下面我就举例介绍一下。

一、预习中的生成

很多时候我们高中教学都因为时间紧任务重而忽略了预习这个过程。对于新知识老师是直接讲而学生也是从来不预习直接听。可是这个忽略的过程却是最好的生成问题的过程。比如在讲选修3-1第一章第1节《电荷及其守恒定律》这节时不给学生预习。老师在讲电荷的时候就会直接讲自然界有两种电荷:一种是正电荷、另一种是负电荷。如果学生预习了效果就会不一样。阅读时学生就会弄清楚人们对电荷的研究过程和电荷的性质,甚至可以弄清楚为什么现在只发现了两种电荷。雖然从最后的结果讲都是弄清楚了电荷的命名和种类。明显预习了的学生遇到的问题要多,而且这些问题预习时也可以得到相应的解决。如果老师直接讲不可能把问题讲得那么详细。从过程来看学生思考的类容要多。学生知道的不仅仅是一个结果还有这个结果是怎么来的,怎么发展的,以后会怎么样。但是预习会耽误一定的时间,在高中阶段又不可能有充足的时间,这就要求老师能把握好多少时间预习合适,多了会浪费时间,少了起不到相应的效果。

二、练习中的生成

讲习题的时候如果仅仅只讲正确的答案可能不能真正的解决问题。要在讲习题的时候解决学生的问题,这些问题可能是边讲学生边想出来的,也可能是把习题改编一下后能使问题的理解更深刻的。这就要求老师正确的对待学生提出来的问题,能够合适的改编题目。而且要能给学生充足的时间去思考。创造条件让学生展现自己的思考过程,并及时的引导学生向正确的方向去思考。比如在讲物理必修2第七章机械能守恒定律的第1、2节作业时在《步步高学案导学与随堂笔记》中有这样一道题:

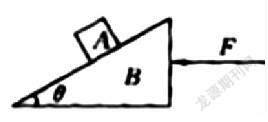

如图所示,质量为m的物体A静止于倾角为θ的斜面体B上,斜面体B的质量为M。现对该斜面体施加一个水平向左的推力F,使物体随斜面体一起沿水平方向向左匀速运动,当移动的距离为l时,斜面体B对A所做的功为( )

A.Fl B.mg l sinθcosθ C.mgl sinθ D.0

在讲该题目的时候如果我们只讲B对A做功就是B对A的合力做功。由于A是匀速直线运动所以B对A的力是竖直向上与A的重力方向向反,所以B对A做功为0.这么讲事实上没有解决学生的问题,因为学生思考的是B对A有两个力,一个是B对A支持力一个是B对A的静摩擦力。支持力作正功,静摩擦力做负功。这两个力做功为什么就刚好抵消了呢?此时我们应该是从受力分析入手从学生的问题出发把支持力和摩擦力的功分别求出来,然后相加的到两个力的总功为0.在这基础上再引导学生思考求合力的功可以先把力合成然后再求合力的功。最后如果能在吧题目改编一下:如果A、B接触面光滑,F推着A、B向左运动了l,运动过程中A、B保持相对静止,求斜面体B对A所做的功为多少?

这样讲习题学生就会彻底的解决知识上的问题。

三、学生问问题时生成

学生问问题时我们能够正确的引导顺着学生的思路去想,帮学生把思路打开而不是学生一问我们问题我们就直接给他讲正确的答案。通过以学生的问题来生成新的问题可以让学生学生明白自己的问题所在。比如有一位同学问了这样一个问题:

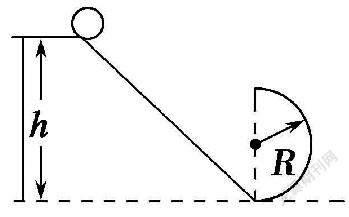

一质量为m=2kg的小球从光滑的斜面上高h=3.5m处由静止滑下,斜面底端平滑连接着一个半径R=1m的光滑圆环,如图所示,求:

(1)小球滑到圆环顶点时对圆环的压力的大小;

(2)小球至少应从多高处由静止滑下才能越过圆环最高点?(g取10m/s2)

第2小问学生说只要在与2R等高的地方释放就可以了因为机械能守恒。我给学生从头讲在最高点要满足曲线运动的条件,速度要,再根据机械能守恒去求球在左边应该在多高的地方去释放。可是学生并没听懂。只是一个劲儿的问我又不违背机械能守恒为什么在等高的地方释放就不行了?这时我用他的思维叫他反向思考,如果在左边等高的地方释放,假设到右边的轨道的最高点,则速度为0,那么曲线的条件是否满足?这下他明白了自己的问题所在。后面我在这基础上生出新的问题:在右边即满足曲线运动的条件全过程又满足机械能守恒的条件下应该在左边多高的地方释放?学生有了思考的方向很快得出结果。由此可见以学生的想法去生成新的问题来让学生自己思考问题更加有效。

[ 参 考 文 献 ]

[1]王朝银.《步步高学案导学与随堂笔记》.黑龙江教育出版社.

[2]《物理选修3-1》物理课程教材研究开发中心人民教育出版社.