筑梦乡野织锦绣

张逸龙

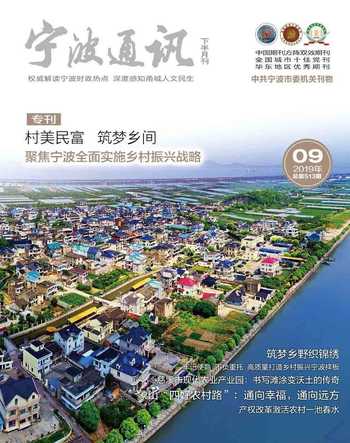

如何推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展?如何促进农业强、农村美、农民富?党的十九大作出了实施乡村振兴战略的重大决策,绘就了“三农”事业新征程的宏伟蓝图。根据党中央、省委和省政府关于乡村振兴战略的决策部署,宁波全面启动实施乡村振兴三年行动计划,组织开展了一系列重要活动,取得了明显成效,乡村振兴走在了全省前列。

农村居民人均可支配收入多年连续位居全国副省级城市第一,小微权力清单制度被写入2018年中央一号文件,整市被列入省部共建乡村振兴示范市创建名单,率先进入基本实现农业现代化阶段……在乡村振兴的浪潮中,宁波聚力产业、人才、文化、生态、组织等各个领域,不断探索、勇立潮头,朝着“农业更强、农村更美、农民更富”的前景阔步前行,在新时代乡村振兴之路上越走越远、越走越实。

完善保障体系 激发振兴活力

在奉化区滕头村,一辆新颖别致的观光小火车串起了周边七个村庄,把滕头生态景区、林家村天下第一桃园、青云古村古树群等特色旅游资源连为一体。滕头村党委书记傅平均踌躇满志:“未来几年,我们将推进15个这样的田园综合体项目建设,以区域党建促成经济联合体的发展新模式。”

组织保障是宁波推进乡村振兴的重要“法宝”。“要实现乡村振兴这一新时代‘三农’工作的宏伟战略,农村基层党组织就必须发挥好战斗堡垒作用,成为推进乡村振兴战略实施的指挥所和先锋队、农村农民的连心桥。”宁波市委组织部相关负责人说。

为促进农村党建“全面坚强、全面过硬”,宁波深化“整乡推进、整县提升”,对后进党组织全部实行“四个一”组团帮扶,实现129个后进村党组织整体清零。同时,大力实施“领头雁”工程和“春苗计划”“师徒结对”等行动,推动能人回归,培育和选配政治强、能带富、善治理的农村带头人队伍,形成一群带动一片的“雁阵效应”。通过阵地亮标识、党员亮身份、岗位亮职责、党建亮绩效,广大党员干部的战斗堡垒和先锋模范作用得到充分发挥。

为完善乡村振兴推进体系,保障乡村振兴有力有序推进,宁波制定了乡村振兴议事规则、年度工作报告、实绩考核办法等系列制度,明确了63个成员单位的工作职责,并建立联席会议制度,形成了年初部署、年中督查、年底对账的工作机制。推动住建、城管、规划、国土、环保等部门职能向农业农村延伸覆盖,组织动员党政机关、社会团体、工商企业等广泛参与。市委组织部、宣传部、统战部以及团委、妇联、农业农村局、文化广电旅游局等50多个市级单位结合各自职能,研究落实助力乡村振兴的工作举措,形成了推进乡村振兴的强大合力。

在政策体系方面,宁波市委、市政府制定出台《关于坚持红色引领绿色发展努力建设富裕文明宜居美丽乡村的意见》《全面实施乡村振兴战略三年行动计划(2018—2020年)》,编制了《宁波市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》。其中,三年行动计划部署了九大专项行动、25项重点工作,制定了农村基层党建对标建强、文明助力乡村振兴、改善农村人居环境、发展民宿经济、壮大村级集体经济、打造绿色都市农业示范区等20多个配套政策。

此外,宁波还加快资金、土地、人才等资源要素向农村流动,优化配置,增强乡村振兴的要素支撑。建立健全乡村振兴投入保障机制和农业农村发展用地保障机制,把农业农村作为财政优先保障领域,在年度新增建设用地计划指标中划出一定比例向新村建设、农村文化礼堂和农业农村新业态用地等方面倾斜。

注重提质增效优化产业结构

乡村要振兴,产业兴旺是根本。近年来,宁波以供给侧结构性改革为主线,坚持高质量发展,加快农业由增产导向转向提质导向,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,不断提高农业综合效益和竞争力,绿色兴农、质量兴农、科技兴农、品牌强农取得较好成效。去年,宁波全市农林牧渔业增加值317.1亿元,同比增长2.4%。全市人均农林牧渔业增加值达到67700元,居全省第一。

宁波在推进农村产业振兴方面,着力延伸农业产业链、拉长创新链、提升价值链,注重放大现代农业的观光休闲、健康养生、农事体验、文化传承等功能,推进一二三产业深度融合。比如,海曙区天胜农牧在做大做强农牧基地的同时,通过实施“农区变景区、田园变公园、劳动变运动”工程,积极发展都市观光体验农业,全年客流量近5万人次。

近年来,宁波加速推进绿色都市农业示范区、主导产业集聚区、粮食蔬菜生產功能区建设,搭建一二三产业融合发展平台。目前已建成现代农业园区216个,面积33.6万亩;建成市、县两级粮食功能区412个,面积80.8万亩。

以园区为主平台,宁波农业规模化、集约化生产经营体系进一步形成,全市土地流转率和规模经营率均接近70%,慈溪蔬菜、余姚榨菜、奉化毛竹、宁海柑橘4条农业全产业链冲进“十亿级”阵营。全市亿元以上的农业全产业链有15条,链上企业数量126家,带动农户40.7万户。

经过浴火重生,宁波传统产业实现绿色蜕变。象山稻人山10万亩高标准“美丽生态牧场”呼之欲出;江北绿兴养殖场千余株树木透着浓浓绿意,整个场区绿化覆盖面积达60%以上;双顶山牧场周边250亩的土地用来消纳沼液及经过处理的废水,4个100立方米的沼液池实现循环利用。

乘着互联网的东风,宁波农村电商高歌猛进,奉化水蜜桃、慈溪杨梅等众多优势农产品突破地域藩篱,走向全国和海外。目前,宁波全市农产品电商销售及服务平台达到194个,销售农产品超过4000种。2018年,宁波农产品电商销售额突破接近百亿元。

强化统筹推进改善乡村面貌

去年春节,海曙区龙观乡李岙村村民洪锡全搬进了敞亮的新居。崭新的联排农居,宛如苍翠群山中的一道风景,亭台楼榭、小桥流水,品质完全不输城市的高端社区。洪锡全说,以前的李岙,房子破败,道路泥泞。2014年该村开始以联户自建的方式推进新村建设。如今,270多套排屋和90套多层公寓拔地而起,村容整洁、环境优美的新气象,让山区村落散發迷人魅力。

“乡村振兴,生态宜居是关键。但垃圾堆积和污水横流,曾是农村环境的两大‘痛点’。”宁波市农业农村局相关负责人说。宁波围绕生态宜居的要求,聚焦垃圾围村和污水横流等“顽疾”,高标准推进环境整治和美丽乡村建设。

在开展美丽乡村建设的同时,宁波还大力推进城乡基础设施一体化。目前,供水、电力、电信、互联网、广播电视宽带、等级公路、公共交通已实现建制村全覆盖。全市农村饮水安全覆盖率达到99%以上,农村公路总里程达9882公里。

浒溪线全长113.15公里,串起了奉化溪口和余姚梁弄、大岚等四明山区域乡镇。“公路修好后,开通了城乡公交,山区居民进城方便多了。”余姚大岚镇旅游办王君飞说,从余姚城区开车到大岚,走浒溪线50分钟就到了。像浒溪线这样的一条条公路,延伸到宁波的各个村落,将全市织成一张大网,已成为乡村振兴的大动脉和毛细血管。

生态宜居是乡村振兴的关键,而乡风文明则是乡村振兴的内在要求。没有和谐文明的风尚,乡村就算不上振兴;没有优良的精神文明引领,乡村振兴就有可能偏离方向。

“乡邻之间应和睦,遇事讲理莫争吵……”这是奉化区大堰镇湖边桥村的村规民约歌,7句话98个字,浅显易懂、朗朗上口,成了村干部和村民共同遵守的刚性规范。该镇40个行政村,每个村都有一套具有本村特色、导入基层法治精神的村规民约。这些村规民约以“框框架架”规范村民言行,去除陋俗鄙俗,有效推进了文明乡风、良好家风、淳朴民风的形成。

不止奉化,宁波其他区县(市)也在探索移风易俗的好办法,推进乡风文明建设。比如,在慈溪市任佳溪村,村民们遵守以“明家训、立家规、树家风”为内容的家风家训行动指南,形成了和善、淳朴的民风。在象山县新桥镇关头村,村民自发制定的《文明婚丧约定书》约定,收送礼金不能超过1000元,酒席最高标准800元,不喝单瓶50元以上的白酒。

此外,近年来,宁波还以象山县、四明山区和慈溪市三地为样板,重点推出“斑斓海岸”“五彩四明”“绚丽浙东”三种类型的农村文明示范线。如今,不同类型、各有特色的文明示范线在四明大地遍地开花,连点成片。

增进民生福祉实现民富村强

象山县茅洋乡花墙村2013年开始发展旅游观光产业。2016年,茅洋乡成为宁波市首批乡村全域旅游示范区,花墙村的旅游业实现井喷式发展。花墙村党支部书记叶来定说,一年间,民宿床位从400多张增加到700多张。“游客的纷至沓来,给村民带来滚滚财源,在外打工的村民这些年纷纷回村创业。”

宁波市农业农村局负责人认为,生活富裕是乡村振兴的出发点和落脚点。乡村振兴不仅要让农村美起来、农业强起来,更要让农民富起来。近年来,宁波多管齐下,多渠道促进农民增收,打开了“绿水青山”向“金山银山”转化的通道。农家乐、民宿等新产业蓬勃发展,农民在家门口创业,经营收入不断提高;现代农业的发展,创造了大量就业岗位,农民工资性收入逐渐走高;越来越多的老屋、田园成为“资产”,农民的财产性收入惊喜不断。

目前,宁波已基本构建起农民收入薪金、租金、股金、养老金多元增收的格局。去年,宁波农村居民人均可支配收入达到33633元,同比增长8.9%,城乡居民收入比为1.79∶1,农民人均收入增长已连续15年高于城镇居民收入增长。全市低收入农户人均可支配收入为12841元,同比增长14.3%。

民富离不开村强。近年来,宁波坚持因村制宜,探索多渠道、多类型、多元化的发展模式,不断拓展村级集体经济增收渠道。比如,余姚陆埠镇江南村发展水暖器材质量技术检测产业,村集体年收入每年净增100多万元;宁海县胡陈乡中堡溪村建设水蜜桃交易市场,每年增加村集体经济收入20多万元;象山县鹤浦镇大沙村凭借独特的海岛沙滩风光,引来上海客商投资民宿,带动全村民宿大发展,村集体抓住机遇,投资200多万元建造东海岸农家乐,每年可增收30多万元。

去年,宁波市、县两级共安排村级集体经济扶持资金4亿多元,落实“造血”项目240个,全面落实“村企结对”帮扶机制,在5个镇探索实施“镇村联建统营”模式,全市所有行政村集体经济总收入均达到20万元以上,经营性收入达到5万元以上,村庄整治、下山移民、结对帮扶等区域帮扶举措得到有效落实。

在公共服务方面,宁波从群众需求出发,推进医疗卫生、居家养老、文化娱乐等不断下沉,农村居民在家门口就能享受城市生活。目前,全市已建成乡村卫生服务站634家、村卫生室1870家、社区(村)居家养老服务站2897个。全面实现城乡居民低保、基本医保和基本养老保障“三保”各自并轨。1000多个农村文化礼堂成为农村居民的精神家园。

新希望播种在广袤乡野,新动能孕育在美丽村落。从杭州湾南岸滩涂到象山湾,从四明山深处到东钱湖畔,宁波正以时不我待的精神在乡村振兴之路上奋力前行!