在“双一流”环境下激发博士研究生创新热情

黄峥

摘 要: “双一流”建设对高等教育的发展提出了更明确的目标。创新能力是衡量博士研究生教育培养质量的重要指标。“双一流”建设环境下高校如何激发博士研究生创新热情,提高其培养质量是研究生培养的核心所在。在分析国内外博士研究生创新能力培养的激励机制的理论研究基础上,提出了培养博士创新能力的具体激励措施。

关键词:研究生培养;创新能力培养;培养机制;双一流

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)22-0004-03

Abstract: The construction of "double first-class" puts forward clearer goals for the development of higher education. Innovative ability is an important indicator to measure the quality of doctoral education. Under the "double first-class" construction environment, how to stimulate the innovation enthusiasm of doctoral students and improve their training quality is the core of postgraduate training. On the basis of analyzing the theoretical research on the incentive mechanism for the cultivation of innovative ability of doctoral students at home and abroad, the specific incentive measures for cultivating doctoral innovation ability are put forward.

Keywords: postgraduate training; innovation ability training; training mechanism; double first class

一、研究背景

2015年,国务院出台了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,明确提出“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”。建设世界一流大学和一流学科,对于提高我国高等教育发展水平,建设教育强国、提升国家核心竞争力具有重要的战略意义。博士生教育在“双一流”建设人才培养中发挥着引领作用,承担高层次人才输出和科技创新的双重使命,在提高人才培养、服务社会经济发展等方面发挥重大作用。研究生的培养质量是衡量高等院校教学、科研水平的重要标志之一。博士研究生的创新能力是其培养质量最直接的反映。因此,在“双一流”建设中应进一步加强博士研究生创新能力的培养,全面提高博士生的培养质量。

如何激发博士生学习的积极性和创造性,提高他们的科技创新能力,加大优秀拔尖创新人才的培养力度,是博士研究生教育长期探索的重要命题。这也是中国实施研究生培养机制改革的关键问题[1-2]。就研究生教育而言,激励机制是利用各种有效手段最大程度地激发利益相关者的内部动机和潜力[3-4],以集中各方力量优化研究生培养环节,提升研究生教育质量。由于博士生的需求层次具有个性化、综合性、复杂性的特点,对博士生进行必要的激励,有利于强化他们的创造欲望,激发其心理动力,从而提高其创新能力。为此,我国许多高校在博士生教育激励机制研究与实践方面做了大量探索和实践。

从影响激励制度,评估激励制度和学术研究激励制度三个方面,鄢英调查分析了贵州师范大学研究生激励机制的现状并提出了改进方法[5]。谢梦等根据组织行为和心理学的动机理论,提出了尊重学科特点和差异的博士生激励机制的理想模型和改革策略[6]。齐继阳等,在分析许多研究学者关于构建教育质量保证体系的研究成果的基础上,构建基于政府指导评价[7]。王顶明等提出了培养博士生科学激励机制的理想模型[8]。

外国大学他们也非常重视对博士生创新能力的科学激励。对发达国家和地区成熟的博士研究生创新能力的激励机制的先进经验加以研究并参考,具有一定的现实意义,特别是以下三点值得借鉴:

借鉴其科学的激励制度,成熟的发达国家和地区的先进经验加以研究并参考,具有一定的现实意义,特别是以下3点值得借鉴:

1. 吸引优质生源。许多世界排名前茅的著名高等院校,如美国麻省理工学院等[9-10],通过制定各种优惠政策和提供足额的奖学金来吸引了来自世界各地的优秀学生[11]。

2. 发挥博士生的潜力,充分挖掘博士生的才能和智慧。人们的工作表现不仅取决于他们的能力,还取决于他们的动机程度和方式。如果考虑到激励措施对创新和主观能动性的影响,激励措施对绩效的影响就会更大[12]。

3. 完善的资助制度解决了博士生学习的后顾之忧。美国博士生的资助体系非常健全,为博士生提供尽可能多的物质保障,专注于学术研究。

因此,为构建和谐的博士生培养体系,科学的培养体系和运行机制的建设缺一不可。这就要求在“双一流”大环境下,在建立博士生教育体系的过程中,必须始终关注并及时调整运行机制。就博士教育活动的对象和特点而言,博士生培养体系的机制建设应注重内部激励。

二、机制研究

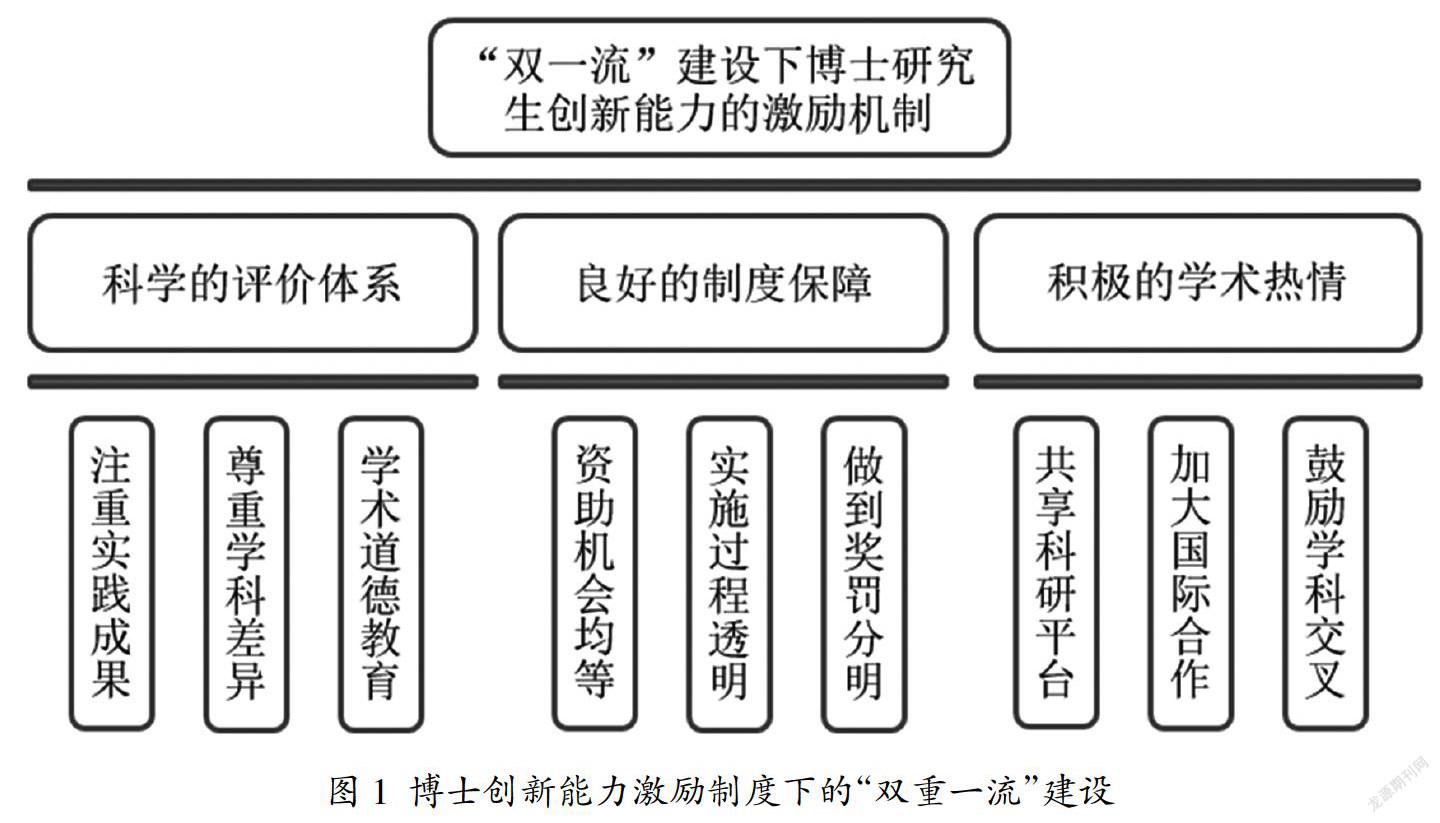

为实现激励机制培养博士生创新能力的有效驱动机制,为“双一流”创新人才的培養和发展提供更好的环境,博士生培养单位应该遵循和把握三个层面的客观规律。

博士生创新能力的培养是一个有序的过程,有自己的发展规律和步骤,是一夜之间无法实现的。创新能力的培养可以分为提高学术水平的三个阶段。从纯粹追求学术成果数量的初始阶段,到数量和质量同等重要的阶段,再逐步进入注重质量提升的阶段,最终实现学术质量的全面提高。其中,第二阶段是关键阶段,也是发展最慢的阶段。它需要学校在决策层面实现转型,需要有效战略的支持。因此,在现阶段,应及时调整激励标准,改变激励方向,引导博士生创新成果从“数量”到“质量”,从而真正促进全面提高博士生的创新能力。有鉴于此,学校应分析自身现状,客观衡量实际水平,确定其所处的阶段,在计划建立阶段有发展重点,并制定指导性激励机制,有效促进培养博士生的创新能力。具体过程如图1。

(一)科学的评价体系

科学的构建科学的评价体系是培养博士生创新能力的重要因素。科学的评价不仅反映了教育取向,也反映了对创新人才价值的尊重。高校对人才培养类型进行分类和多样化,对不同学科的科学创新进行宏观管理,是高校的重要手段。发挥着“指挥棒”的作用。在 “双一流”环境下,根据社会对人才类型多样化的需求,有必要尝试建立与之呼应的评价体系,有利于提高不同类型培训的博士生的创新能力。因此我们将从下面几个方面来考虑:

1. 注重实践成果:对博士生能力和素质的考察不能仅限于学术论文的发表。同时,对学术论文这一指标,也应侧重于质量的要求。因此,可以考虑将学术论文的被引率、学术论文发表的期刊分区情况等作为评价指标;参与重大项目的成果(专利,软件工作,科学技术奖等)也将被用作科学和工程博士生的评估指标。

2. 尊重学科差异:鉴于不同学科之间存在较大差异,博士生的学业评价也应根据学科类别进行单独审核。同时,为了鼓励博士生追求创新,挑战科学前沿,应一步一步引导博士生在其科目的顶级期刊上发表文章,争取更多原创的高水平成果。

3. 做好学术道德教育:在博士生的培养过程中,要注重个人修养的塑造,特别是要加强对他们的学术道德教育,严格遵守纪律和规范不良行为,杜绝学术不端。

(二)良好的制度保障

为实施博士创新能力培养的激励机制,学校应注重全过程管理和监督,建设公开公正的保障制度,体现在三个方面:

1. 学校应规范制度,确保博士生人人机会平等。针对博士生的所有类型的资助项目都应该确保所有博士生均享有平等获得的机会,例如不给一些重点培养学科搞特殊。

2. 学校在激励实施的各个环节应该公开透明。所有类型的资助项目的报告,审查和筹资过程应向整个学校开放,并由教师和学生监督。

3. 要严格做到奖罚分明,不搞特殊。各类资助项目应按统一标准实施绩效考核制度,努力创造平等、公正的竞争环境,并引导他们正确对待荣誉。

(三)积极地学术热情

充分调动博士生的学术热情,激发博士生的学术兴趣。学校不仅仅需要通过物质激励外,还应该在“双一流”的大环境下改革激励措施,通过设立各级博士生专项课题与前沿讲座,拓宽他们的学术视野,营造浓厚的创新氛围,充分激发博士生的学术兴趣。具体措施如下:

1. 博士生共享科研平台的建设有助于开放使用实验中心和测试设备,共享合作高校间学术资源,使博士生可以利用学校的学术资源开展高水平的科研工作。

2. 随着“双一流”建设的深入,应加大加深博士生国内和国际间的交流合作,增加博士生国际化项目的资金投入这将有助于拓宽全球化的学术视野。

3. 营造良好的学术氛围,鼓励多学科多专业建立联合科研平台,鼓励学科间交叉合作,让不同学科之间碰擦灵感的火花,形成良好的学术氛围。

三、结束语

在制度构建过程中,制度的内在动力既取决于制度的约束性,又取决于制度的激励性,约束与激励的相容性是微观主体不断创新的动力。但是,博士生教育阶段学科多而细。基于不同学科同一政策的改革程度及其改革效果也存在差异。在弱势学科中,改革甚至难以推进。学科内部知识逻辑,学术组织文化和外部影响因素的差异导致了不同学科博士生培养的显着差异。因此,在“双一流”环境中,重要的是要建立一套科学的激励体制,科学地鼓励工科博士生,提高工科博士生的科研能力,促进优秀创新人才的培养机制。这一命题也是中国研究生培养机制改革实施的一个长期问题。

参考文献:

[1]李雪,袁本涛.以学术兴趣发展为核心的博士生激励策略研究[J].中国高教研究,2017(4):78-81.

[2]劉进,童金皓.博士生科研动力机制的双因素分析——以Z大学为例[J].学位与研究生教育,2015(4):61-65.

[3]刘冬海,袁晓杰.构建以需求为导向的研究生教育激励机制[J].科技经济市场,2008(1):65-66.

[4]叶善文.构建基于需要层次理论的研究生激励机制[J].宁波大学学报:教育科学版,2007,29(4):120-122.

[5]鄢英.研究生激励机制浅析[J].教育与职业,2013(3):31-32.

[6]谢梦,王顶明.学科比较视角下的博士生激励机制研究:以T大学为例[J].学位与研究生教育,2014(12):41-46.

[7]齐继阳,唐文献,苏世杰.基于激励机制的研究生教育质量保障体系研究[J].高教学刊,2018(2):78-80.

[8]王顶明,谢梦.研究型大学拔尖创新博士生培养激励机制——L院士课题组案例研究[J].高等工程教育研究,2016(1):158-161.

[9]何玉荣,李炳熙,易红亮,等.提高博士生原始创新能力相关方法研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2016(11):13-14.

[10]Fossum E R, Fraser C E, Helble J J. The PhD Innovation Program at the Thayer School of Engineering at Dartmouth[J]. Technology & Innovation, 2017, 19(1):381-388.

[11]黄海刚,苑大勇.美国博士生教育质量评估与质量保障体系研究——基于历史和价值转换的视角[J].外国教育研究,

2014,41(9):13-25.

[12]郭丽君,吴庆华.试析美国博士生教育为学术职业发展准备的社会化活动[J].学位与研究生教育,2013(7):66-70.

[13]Henriksen D, Mishra P, Greenhow C, et al. A tale of two courses: Innovation in the Hybrid/Online Doctoral Program at Michigan State University[J]. Techtrends, 2014, 58(4):45-53.

[14]郭秋梅,刘子建.美国研究型大学理工科博士研究生的培养特点及质量保障[J].学位与研究生教育,2013(11):74-77.