ADC值及ADC比值在Ia期子宫内膜癌与子宫黏膜下肌瘤鉴别诊断中的应用价值

(西南医科大学附属医院 放射科,四川 泸州 646000)

子宫内膜癌和子宫肌瘤是女性常见的妇科疾病,严重影响到女性的生活质量,随着MRI应用技术的日趋成熟,MRI诊断及鉴别诊断子宫内膜癌及子宫肌瘤越来越具有优势[1]。典型子宫内膜癌及子宫肌瘤在影像学上往往不难鉴别,但当影像学表现不典型时,如子宫内膜癌及子宫肌瘤均表现为结节型或肿块型,子宫内膜癌病灶较局限时,两者鉴别较困难。本研究旨在探讨表观扩散系数(apparent diffusion coefficient,ADC)、ADC 比值(rADC)及 ADC 的离散系数值(CVADC)对Ia期子宫内膜癌与子宫黏膜下肌瘤的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2012年1月—2018年6月西南医科大学附属医院就诊并均经病理证实的Ia期子宫内膜癌与子宫黏膜下肌瘤患者68例。其中Ia期子宫内膜癌34例(Ia期子宫内膜癌组),年龄22~64岁,平均(43.5±8.1)岁;子宫黏膜下肌瘤34例(子宫内膜下肌瘤组),年龄22~79岁,平均(53.6±10.7)岁。纳入标准:①经外科手术及病理证实;②在术前均行盆腔MRI平扫、增强及DWI扫描;③影像学表现均为息肉型、结节型或肿块型,并且未侵犯邻近结构。排除标准:①患者在入院前行相关治疗;②术后无病理结果者。

1.2 扫描方法及设备

采用3.0T 超导磁共振MRI(荷兰飞利浦公司),对所有患者进行盆腔MRI常规扫描(T1WI、T2WI、DWI)和T1WI动态增强扫描,MRI扫描主要参数如下:轴位 T1WI:TSE,TR 513 ms,TE 10 ms,层厚 5.5 mm,FOV 300×329,矩阵248×203;矢状位及轴位T2WI:TSE,TR 3 999 ms,TE 120 ms, 层 厚 5.5 mm,FOV 360×244,矩阵360×201;轴位T2WI压脂:TSE,TR 4 854 ms,TE 85 ms,层厚 5.5 mm,FOV 300×331,矩阵232×193;轴位DWI:采用单次激发SE-EPI采集,TR 3 000 ms,TE 50 ms,层厚 5.5 mm,FOV 380×249,矩阵 124×100,b 值为 0 和 800 s/mm2。

1.3 图像处理与数据测量

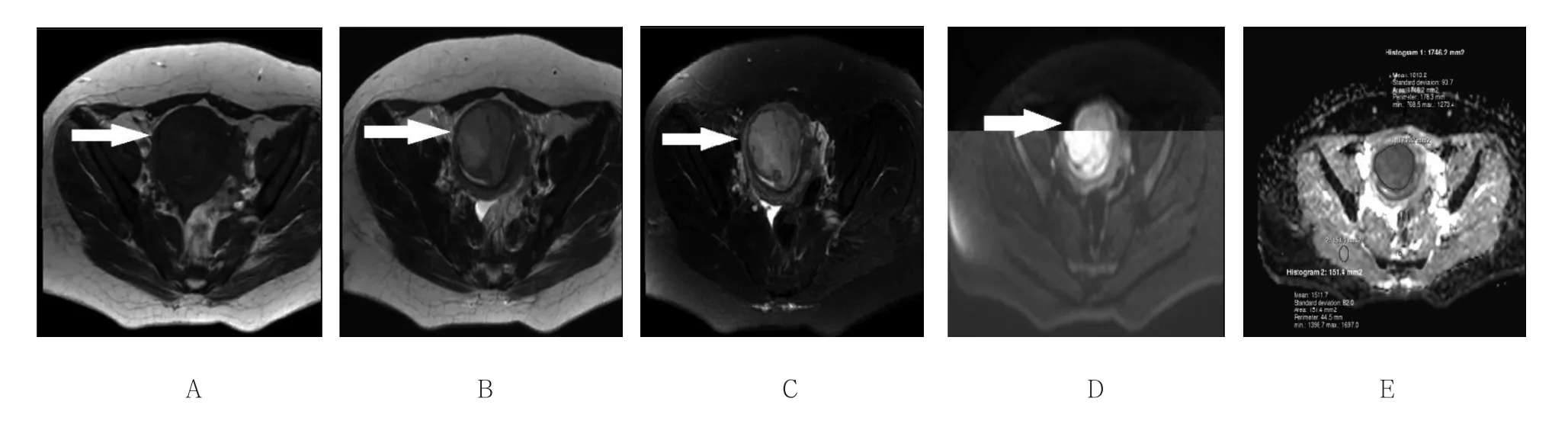

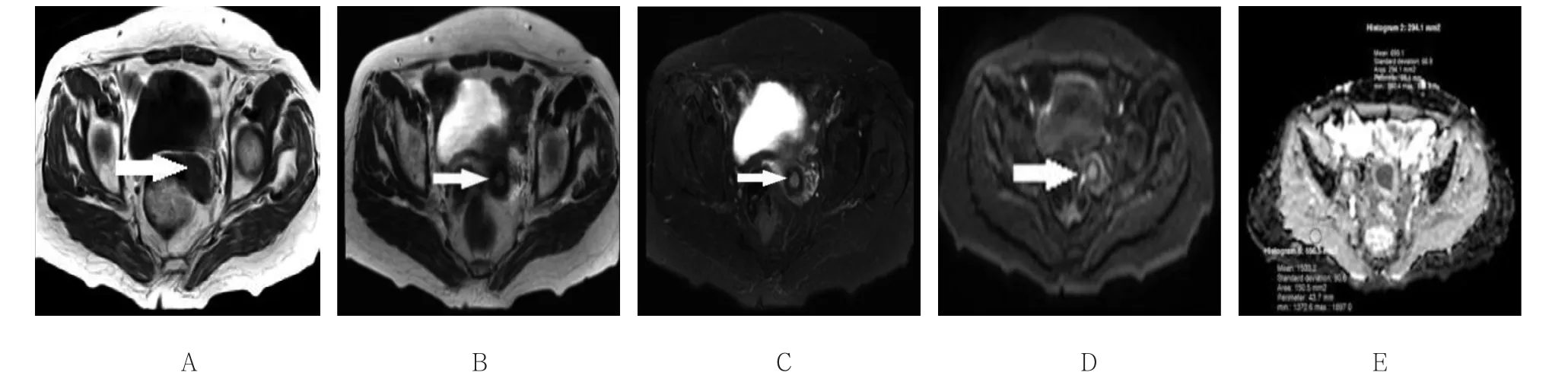

利用Philips后处理工作站软件生成ADC图,在DWI图上呈高信号并且在ADC图上呈相对低信号区域选择感兴趣区(region of interest,ROI),取 b 值为800 s/mm2。由2位诊断经验丰富的放射科医生进行测量,ROI选择病灶实性部分面积最大的区域,尽量避开病灶囊变、出血、坏死及伪影干扰区域,测得病灶ADC值,同时测量相同层面右侧臀大肌的ADC值,并选择正常子宫肌层及右侧闭孔内肌面积最大的区域进行ADC值的测量,选取ROI面积为15 mm2,以同样的方法测量连续上下2个层面病灶、正常子宫肌层、右侧臀大肌及右侧闭孔内肌的ADC值,分别获取4者的3个ADC值并记录。计算3次rADC值,计算公式为:ADC比值=ADC病灶/ADC臀大肌,再计算3次测量的ADC值的均值(x)及标准差(s),并根据公式CV=s/x,计算CVADC值,取3次测量的ADC值和rADC值的平均值及CVADC值进行数据分析。子宫黏膜下肌瘤与Ia期子宫内膜癌影像学表现见图1、2。

1.4 统计学方法

数据分析采用SPSS 17.0统计软件。计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较采用独立样本t检验;采用Med Calc 16.2统计软件绘制受试者操作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线,应用 ROC曲线下面积AUC评价单一指标和联合指标鉴别Ia期子宫内膜癌与子宫黏膜下肌瘤的诊断效能,取值范围为0.5~1.0,AUC>0.9表示诊断效能较高,AUC介于0.7~0.9为诊断效能中等,AUC介于0.5~0.7为诊断效能较低,AUC=0.5为无诊断效能[2]。P<0.05为差异有统计学意义。

图1 子宫黏膜下肌瘤MRI(患者女性,36岁)

图2 Ia期子宫内膜癌MRI(患者女性,75岁)

2 结果

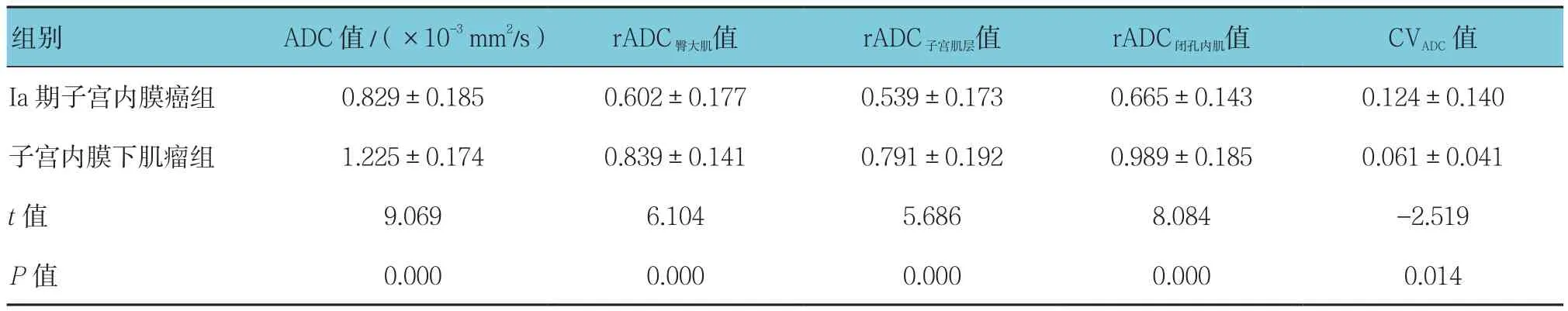

2.1 两组患者ADC值、rADC值、CVADC值比较

两组患者ADC值、rADC值、CVADC值比较,差异有统计学意义(P<0.05)。Ia期子宫内膜癌组的ADC值、rADC值均低于子宫黏膜下肌瘤组。Ia期子宫内膜癌组的CVADC值高于子宫黏膜下肌瘤组。见表1。

2.2 ROC曲线分析

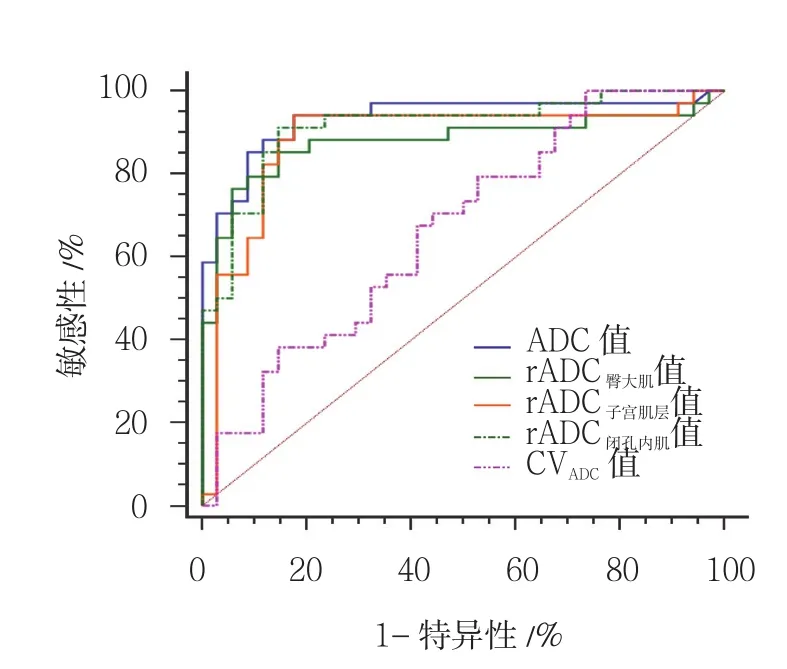

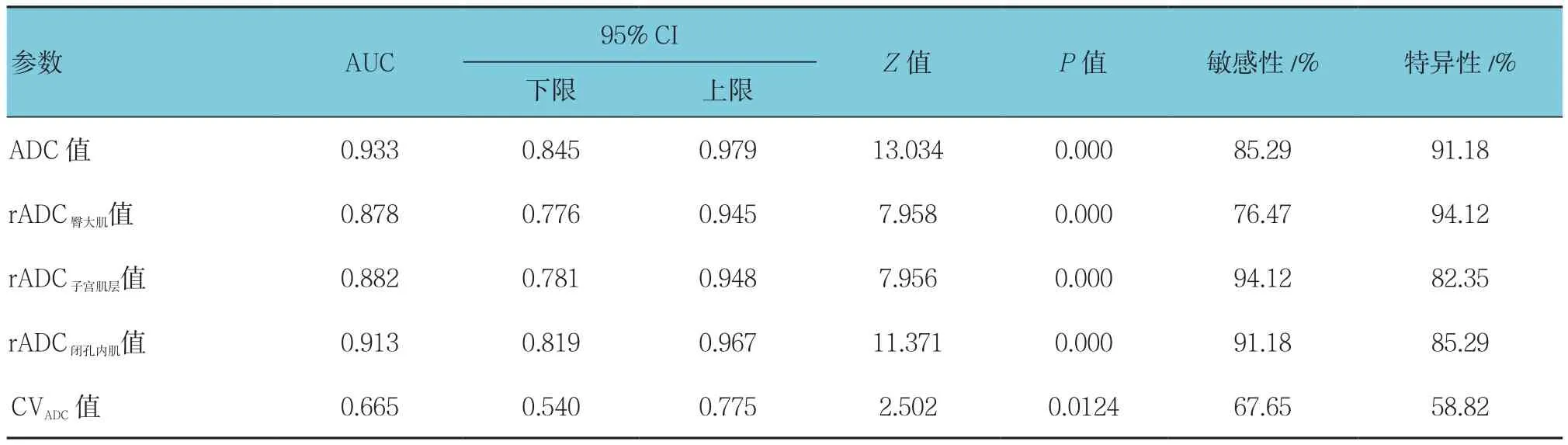

2.2.1 单项指标鉴别2 种疾病的诊断效能 ADC 值、rADC臀大肌值、rADC子宫肌层值、rADC闭孔内肌值在诊断 Ia期子宫内膜癌的AUC分别为0.933、0.878、0.882和0.913,CVADC值在诊断Ia期子宫内膜癌的AUC为0.665。见图3和表2。

ADC值的最佳截段值为0.968×10-3mm2/s,rADC臀大肌值的最佳截段值为 0.639,rADC子宫肌层值的最佳截段值为0.697,rADC闭孔内肌值的最佳截段值为0.815,CVADC值的最佳截段值为0.070。

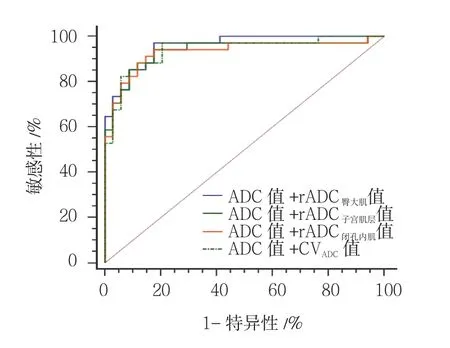

2.2.2 联合指标鉴别2 种疾病的诊断效能 本研究采用两两组合的方式利用ROC曲线对5项指标进行联合分析。其中ADC值联合rADC臀大肌值诊断效能最高(AUC=0.956),ADC值联合rADC闭孔内肌值诊断效能最低(AUC=0.931)。见图4和表3。

表1 Ia期子宫内膜癌与子宫黏膜下肌瘤ADC值、rADC值及CVADC值比较(n =34,±s)

表1 Ia期子宫内膜癌与子宫黏膜下肌瘤ADC值、rADC值及CVADC值比较(n =34,±s)

组别 ADC值/(×10-3 mm2/s) rADC臀大肌值 rADC子宫肌层值 rADC闭孔内肌值 CVADC值Ia期子宫内膜癌组 0.829±0.185 0.602±0.177 0.539±0.173 0.665±0.143 0.124±0.140子宫内膜下肌瘤组 1.225±0.174 0.839±0.141 0.791±0.192 0.989±0.185 0.061±0.041 t值 9.069 6.104 5.686 8.084 -2.519 P值 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014

图3 ADC、rADC及CV值的ROC曲线

图4 各联合指标的ROC曲线

表2 ADC值、rADC值及CVADC值的ROC曲线分析结果

表3 各联合指标的ROC曲线分析结果

3 讨论

在常规MRI图像上,子宫内膜癌常表现为子宫黏膜增厚及宫腔软组织肿块。肿瘤T1WI多呈等信号,T2WI信号多高于子宫肌层,但低于正常子宫内膜[3],随着病程发展,子宫内膜癌逐渐侵犯邻近器官及软组织。而典型的子宫肌瘤信号表现较均匀,T1WI信号强度与周围正常子宫肌层相同,与周围正常子宫肌层相比,肌瘤的T2WI信号以低为主,信号特征表现最典型,边界清晰[4],较少侵犯邻近器官及软组织。但在少数情况下,如子宫内膜癌与子宫肌瘤临床表现相似,早期子宫内膜癌表现为结节型、息肉型或肿块型,没有侵犯邻近器官及软组织,依据常规影像学特点有时难与子宫黏膜下肌瘤进行区分。

DWI是目前应用于子宫良恶性病变的主要技术。它可以观察组织内水分子扩散运动,即布朗运动,可以通过对水分子扩散运动的量化间接反映组织微观结构的内部特征[5]。DWI还可以测量病灶的ADC值,既往研究认为,基于DWI获得的ADC值,是一个具体的数值,能获得一个量化的标准,ADC值与细胞分布、构成、密度、大小、细胞膜结构的完整性、核浆比、细胞间隙等有关。病灶含水量越丰富,微循环灌注水平越高,细胞间隙越大,水分子扩散自由度增加,ADC值较高,反之细胞密度高、核浆比例高、基质稀少,导致细胞间隙减小,水分子扩散受限,ADC值较低[6]。

国内外大量研究[6-9]证明子宫内膜癌与子宫良性病变在ADC值上存在差异,且子宫内膜癌ADC值显著低于子宫良性病变ADC值,但也有研究[10]表明两者无差异。本研究中子宫内膜癌的平均ADC值为(0.829±0.185)×10-3mm2/s,子宫黏膜下肌瘤的平均ADC 值为(1.225±0.174)×10-3mm2/s,差异有统计学意义,本研究结果与SHEN等[8]报道相仿。回顾不同的研究结果发现子宫内膜癌组织与子宫良性病变的平均ADC值各家报道不一,有些学者应用标准化的ADC值来减少这种差异,即rADC值,计算公式为ADC病灶/ADC参比部位[8]。本组研究分别采用正常子宫肌层ADC值、臀大肌ADC值及闭孔内肌ADC值作为参考值,并进行对比分析,以便找出最优的参比部位,选择这3个部位主要是因为不同的学者研究rADC值在鉴别子宫良恶性肿瘤的诊断价值中采用不同部位的ADC值作为参考值[9-11],如闭孔内肌、正常子宫肌层等,而本研究又引入臀大肌ADC值作为参考值,主要是因为位置相对固定,大多是正常肌肉结构,并且臀大肌与病灶相距较远,受病灶影响较小。研究结果显示子宫内膜癌的各rADC值低于子宫黏膜下肌瘤rADC值,差异有统计学意义。同时,本研究采用ADC值的CVADC值进行比较,主要是参考CVADC值在乳腺良恶性疾病中的成功应用[2]。本研究结果表明子宫内膜癌的CVADC值高于子宫肌瘤,该结果可能与子宫恶性肿瘤细胞分化差,细胞异型性大,细胞间生长速度差异大,肿瘤成分复杂等因素有关,这些因素均可导致恶性肿瘤组织内部组成成分异质程度远远大于良性病变,因此病变内部水分子扩散受限程度也会存在显著差异,并且组织的异质性越大,水分子受限程度差异也就越大。而CV正好体现了子宫良恶性病灶ADC值的异质性,并由此反应子宫良恶性病灶微结构的异质性,CV越小,组织微结构越均匀,信号也越均匀;CV越大,组织微结构越不均匀,信号也越不均匀。

在ROC曲线分析中,笔者采用单一指标和联合指标对比分析其诊断效能。从统计分析结果可以看出,ADC值的诊断效能较高,其次为rADC值,且以不同部位的ADC值作为参考值,rADC值的诊断效能不同,其中以闭孔内肌的ADC值作为参考值,rADC值的曲线下面积最大,诊断效能最高,其次为正常子宫肌层,最后为臀大肌,可以看出单独以rADC值鉴别Ia期子宫内膜癌及子宫黏膜下肌瘤时,最优的参比部位是闭孔内肌,ADC值与各rADC值均具有较高的诊断价值,但各rADC值的诊断效能并未优于ADC值,而CVADC值的诊断效能较ADC值、rADC值的诊断效能均低。在利用ROC曲线分析多指标联合对Ia期子宫内膜癌及子宫黏膜下肌瘤中的鉴别诊断价值方面,本研究采用两两组合的方式共纳入4种模式,分析结果显示各联合指标的曲线下面积均较单项指标的曲线下面积大,且敏感性均提高,从敏感性、特异性和AUC 3项参数分析,ADC均值联合rADC臀大肌值诊断效能最高(AUC=0.956,敏感性=97.06%,特异性=82.35%),这表明将各单项指标联合诊断大大提高了诊断效能。

综上所述,笔者认为,ADC值、rADC值、CVADC值在鉴别Ia期子宫内膜癌及子宫黏膜下肌瘤中均存在一定的价值,但还是以ADC值为主要鉴别手段,但单项指标的诊断效能低于联合诊断,单纯依据一项指标进行诊断均显不妥,ADC值联合rADC臀大肌值具有高敏感性和高特异性的特点,对鉴别这两种疾病具有很高的价值。本研究虽然测量病灶最大横截面的ADC值,但每个病灶大小不一,因此ADC值测量上容易产生误差,且本研究样本量小,尚需更大样本量来进一步证实并探究不同分期子宫内膜癌之间的差异。