成人脊柱畸形后路固定融合手术前后冠状面失平衡的相关性分析

张子方 宋凯 吴兵 张国莹 迟鹏飞 王兆翰 王征

成人脊柱畸形 (adult s pinal deformity,ASD) 是一种较为复杂的疾病,不但有骨骼、肌肉及神经系统的病理生理学改变,而且还涉及人体生物力学变化[1-3]。国外学者对此类疾病的矢状面平衡 (sagittal vertical axis,SVA) 先后做了深入研究[4-5],国内学者李危石团队从矢状面脊柱骨盆参数入手做了系列研究,很大程度上揭示了脊柱骨盆的拟合关系,对此类疾病的手术方案有很高的参考价值[6-7]。ASD 同时涉及脊柱矢状面和冠状面的平衡[1-2],但迄今为止,国内外对此类疾病手术前、后冠状面平衡相关研究较少。笔者对 67 例 ASD 患者手术前及术后即刻全脊柱影像学做了系统测量,旨在揭示手术前、后脊柱冠状面相关参数变化,以对脊柱冠状面平衡纠正做出相应指导。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1.纳入标准:(1) 2015 年 1 月至 2017 年 12 月在我院行后路长节段固定融合手术;(2) 固定椎体 ≥ 4;(3) ASD 患者;(4) 年龄 ≥ 45 岁;(5) 影像学资料与随访资料完整。

2.排除标准:(1) 脊柱肿瘤、结核;(2) 峡部裂型滑脱;(3) 骨盆外伤史;(4) 脊柱手术史;(5) 髋膝关节手术史;(6) 下肢长度差距>2.0 cm;(7) 非结构性侧后凸。

二、一般资料

本组共纳入 67 例,其中男 13 例,女 54 例;年龄 45~79 岁,平均 (63.93±8.46) 岁;61 例伴有腰椎管狭窄;融合节段 0~4,平均 2.21±1.04;截骨级别[8]:I 级 6 例、II 级 58 例、III 级 3 例;固定椎体 4~14,平均 8.24±2.09;51 例伴有脊柱动力不稳固定节段超过 7 个,固定节段尾端到骨盆 23例,上端椎 T10以上 6 例,胸腰段 (T10~L2) 61 例。根据患者术前侧凸类型及冠状面平衡差距 (coronal balance distance,CBD) 分为 A 组 (-30.00 mm<CBD<30.00 mm)、B 组 (CBD>30.00 mm 或 CBD<-30.00 mm,C7PL 位于侧凸凹侧) 及 C 组 (CBD>30.00 mm 或 CBD<-30.00 mm,C7PL 位于侧凸凸侧)三组。收集患者术前及术后 (出院时) 脊柱全长正侧位 X 线片。

三、影像学资料及测量

收集患者术前及术后 (出院时) 标准站立位脊柱全长正、侧位 X 线片。所有影像学资料由两名脊柱外科主治医师分别测量后取平均值,测量工具为Surgimap 2.2.14.3。测量参数如下:(1) 侧凸 Cobb’s角:上端椎上终板与下端椎下终板夹角,右侧凸为+,左侧凸为-;(2) CBD:C7铅垂线 (C7plumb line,C7PL) 与骶骨中分线 (central s acral vertical line,CSVL) 距 离,C7PL 位于 CSVL 右侧则 CBD为+、位于左侧则为-;(3) 顶椎位置、椎体旋转度(Nash-Moe 法),顶椎向右旋转为+、向左则为-;(4) 胸椎后凸角 (thoracic kyphosis,TK),T5椎体上终板与 T12椎体下终板 Cobb’s 角,后凸为+、前凸则为-;(5) 胸腰椎后凸角 (thoracic lumber kyphosis,TLK),T10椎体上终板与 L2椎体下终板 Cobb ’s 角,后凸为+、前凸则为-;(6) 腰椎前凸角 (lumber lordosis,LL),L1椎体上终板与 S1椎体上终板 Cobb’s角,腰椎前凸为+,后凸为-;(7) 骶骨倾斜角(sacral slope,SS),S1终板与水平线夹角,终板向头端倾斜为+,相反则为-;(8) 骨盆倾斜角 (pelvic tilt,PT),S1上终板中点与两股骨头中点连线与铅垂线的夹角;(9) 骨盆入射角 (pelvic incidence,P I),经 S1上终板中点做上终板垂线,然后做 S1上终板中点与双侧股骨头中点连线,两线夹角;(10) SVA C7椎体垂线与骶骨后上角距离,C7垂线落在骶骨后缘前方为+,后方为-;(11) 记录所有患者侧凸类型(左或右),手术节段,固定近端椎、远端椎,椎间融合节段,截骨处、截骨级别。

四、统计学处理

采用 SPSS 23.0 软件进行统计学分析。研究分两步,首先,对所有患者手术前、后参数做研究,配对样本t检验分析手术前、后影像学参数,将 post-CBD 与其它影像学参数做多重直线相关回归分析。此后,F检验比较三组截骨处、截骨级别及固定节段,χ2检验分析三组性别比例、手术前、后冠状面失衡比例、术后两组上端椎比例、远端到骨盆比例(包括 S1),所有数据精确到小数点后两位,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

本组 67 例中,46 例侧凸向左,21 例侧凸向右,术前冠状面失衡率 31.34% (21 / 67)。所有患者实施后路减压内固定手术,减压融合节段为经椎间孔减压椎间植骨内固定手术,手术节段平均8.18±2.05,其中上端椎在 T10以上的患者 46 例,其余 21 例在胸腰段 (T10~L2);下端椎固定骨盆(包括 S1) 患者 37 例,另外 30 例下端椎处于下腰段(L4~5);实施融合、截骨手术节段 2.24±1.01。

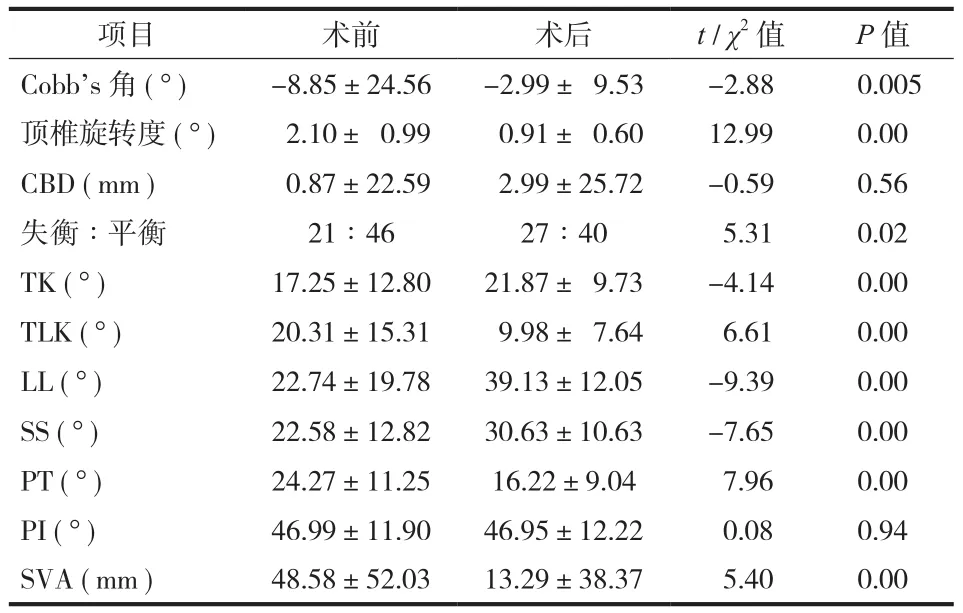

67 例影像学参数手术前、后侧凸 Cobb’s 角、顶椎旋转度、CBD、TK、TLK、LL、SS、PT、PI、SVA,首先行手术前、后配对t检验,手术前、后侧凸 Cobb’s 角、顶椎旋转度、TK、TLK、LL、SS、PT、SVA 差异均有统计学意义 (P<0.05),而 CBD差异无统计学意义 (P>0.05),手术前、后冠状面失衡做χ2检验,术后失衡率较术前显著增加 (χ2=5.31,P=0.02)。post-CBD 与其它影像学做多重直线相关回归分析,结果显示 post-CBD 和 pre-CBD 及侧凸 Cobb’s 角纠正密切相关 (r=0.569,P=0.00;r=0.649,P=0.002),回归方程:post-CBD=-2.737-0.924×dCobb+0.356×pre-CBD (图1、2,表1、2)。

图1 post-CBD 与 dCobb 散点图Fig.1 Scatter graph of post-CBD and dCobb

图2 post-CBD 与 pre-CBD 散点图Fig.2 Scatter graph of post-CBD and pre-CBD

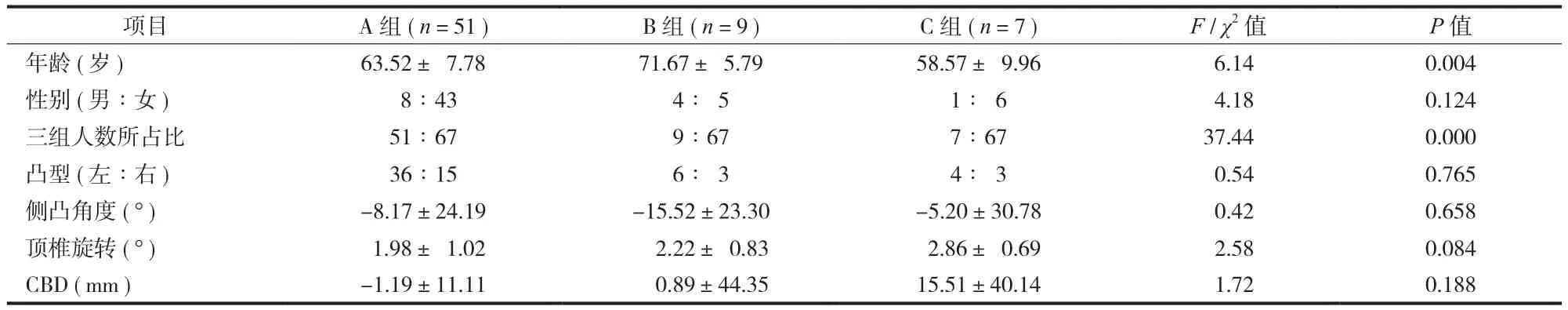

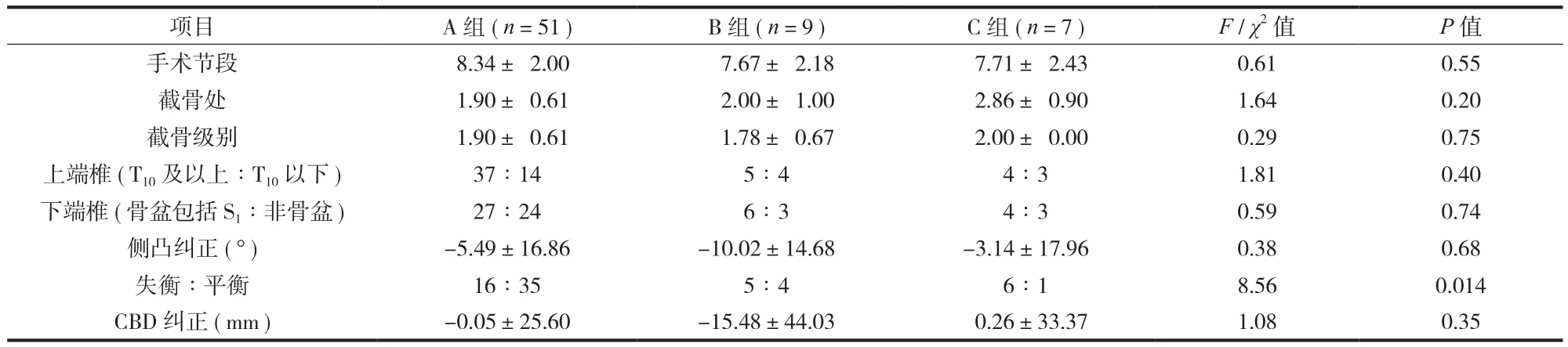

三组患者年龄差异有统计学意义,C 组患者年龄较其它两组低 (P=0.004);术前失衡比差异有统计学意义 (P=0.014),C 组患者术前冠状面失衡明显高于其它两组 (表3)。

表1 67 例患者影像学参数手术前、后比较Tab.1 Pre- and post-operative radiological parameters of the 67 patients

表2 post-CBD 与其它参数相关性Tab.2 Correlations between post-CBD and other variables

表3 术前资料三组患者比较Tab.3 Preoperative characteristics of the 3 groups

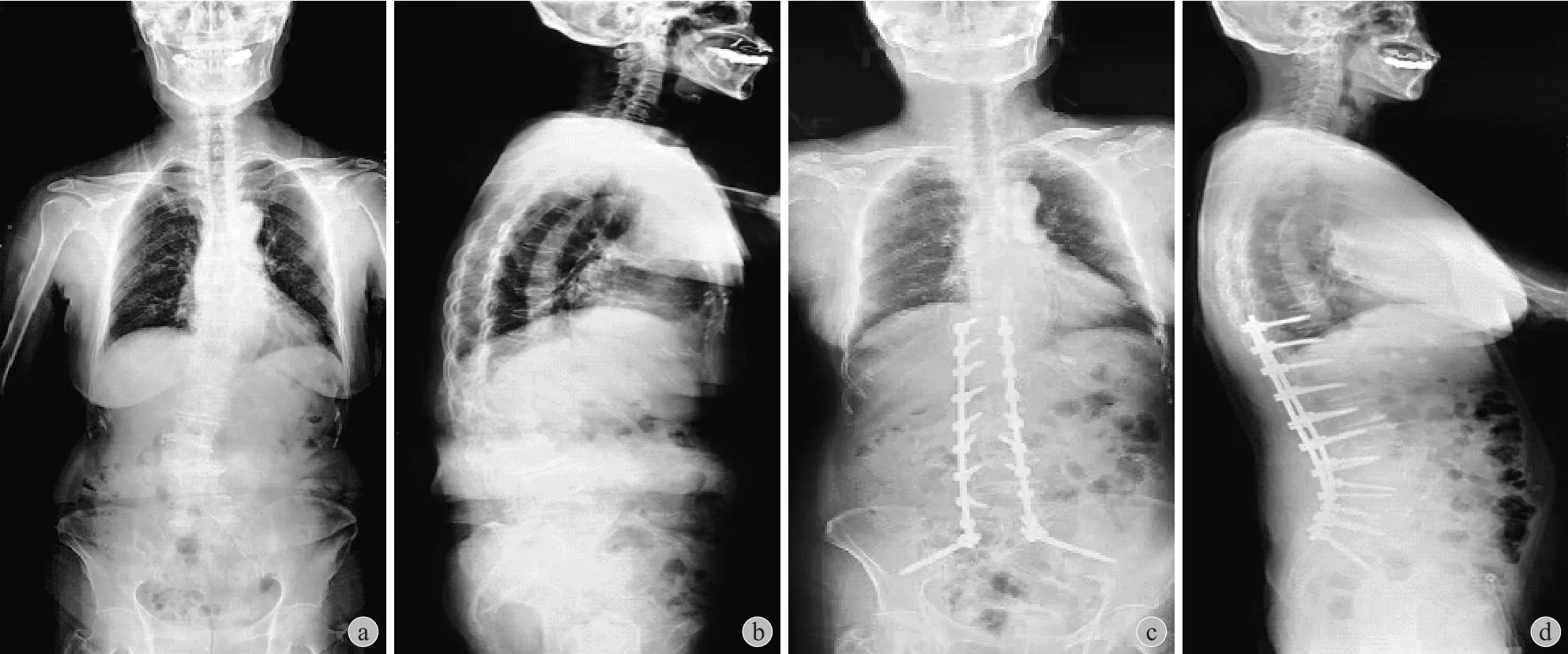

三组患者手术参数,包括手术节段、截骨处、融合节段、截骨级别、上下固定端椎、侧凸纠正度及顶椎旋转纠正度差异均无统计学意义 (P>0.05)(表4)。典型病例见图3~5。

图3 A 组,患者,女,71 岁,ASD a、c:术前、术后正位 X 线片示术前侧凸 Cobb’s 角 19.2°,顶椎 L3,旋转 2°,CBD -10.9 mm;术后 Cobb’s 角 9°,CBD 25.2 mm、旋转 1°;b、d:术前、术后矢状位 X 线片示术前 TK -21.2°,TLK 22.4°,LL 7.8°,SS 5.7°,PT 18.9°,PI 24.6°,SVA 62.5 mm;术后 TK 32.9°,TLK 1.3°,LL 41.2°,SS 12.6°,PT 8.2°,PI 20.8°,SVA -52.2 mmFig.3 Group A, female, 71-year-old, adult spinal deformity a, c: Pre- and post-operation anteroposterior and lateral radiographs: preoperative Cobb’s angle 19.2°, postoperative Cobb’s angle 9°; preoperative rotation of the vertebrae: 2°, postoperative rotation of vertebrae: 1°; b, d:Preoperative coronal balance distance -10.9 mm, postoperative coronal balance distance 25.2 mm.Pre-operation: TK -21.2°, TLK 22.4°, LL 7.8°, SS 5.7°, PT 18.9°, PI 24.6°, SVA 62.5 mm.Post-Operation: TK 32.9°, TLK 1.3°, LL 41.2°, SS 12.6°, PT 8.2°, PI 20.8°, SVA -52.2 mm

讨 论

近年来,学者们对于 ASD 疾病认识日益深刻[9-11],发现冠状面和矢状面平衡参数与患者生活质量均有密切相关性,Schwab 等[12]在既往研究基础上改进了 ASD 分型,综合考虑了脊柱矢状面和冠状面参数,且证明该分型具有较高的可信度。因此,应将冠状面、矢状面相关参数同等重视。近期国内学者对 ASD 患者术前影像学做了系列研究,如李彦明等[13]通过对影像学研究发现冠状面侧凸与侧凸节段、顶椎旋转有相关性,刘辰君等[14]研究发现侧凸与后凸间有相关性,但冠状面侧凸程度未影响矢状面状态。Bao 等[15]提出了冠状面失衡分型,且发现术后冠状面失衡患者,功能评分如疼痛视觉模拟评分 (visual analogue scale,VAS)、Oswestry 功能障碍指数 (oswestry disability index,ODI) 及生活质量评价量表SF-36 等明显差于平衡组患者。

表4 手术参数三组患者比较Tab.4 Operative parameters of the 3 groups

本研究包括 67 例 ASD 患者,男女患病比例为13∶54,这与既往研究结果类似[13,15-16]。本组患者术前冠状面失衡率为 31.34% (21 / 67),这与 Bao 等[15]的结果 34.8% 相近。本研究中术后侧凸角度、顶椎旋转度、LL、SS、PT 及 SVA 较术前明显改善,均已达到正常人水平,说明长节段固定融合手术能有效改善脊柱-骨盆参数,与既往研究一致[17-18]。此外,术后矢状面影像学参数 TK (21.87±9.73)°、TLK (9.98±7.64)°都恢复到正常水平范围,较术前明显改善,说明 ASD 患者脊柱仍存在自我调节的能力,矢状面上当骨盆及腰椎参数纠正后,胸腰段及胸椎经过自身调节也能恢复。

本研究中 59 例实施了 SPO (Smi th-Petersen osteotomy)。笔者研究发现 ASD 患者侧凸大多处于L2~4节段,且此节段侧凸角度、累及椎体数目和CBD 有相关性[20],因此,截骨处选择此节段,术前应用 Surgimap 软件设计截骨角度,尽管如此,术后冠状面失衡比例较术前明显增加,术后冠状面失衡率 40.3% (27 / 67),较术前明显升高 (P<0.05),笔者考虑可能有以下原因:(1) 患者自身因素,本研究患者脊柱退变均较重,术前冠状面失衡率已达31.34% (21 / 67),此外,患者经长节段固定手术,且佩戴支具后会有适应过程,体位因素亦可能导致失衡率增加;(2) 手术因素,所有患者均行长节段固定融合手术,固定节段 8.18±2.05 (4~14),长节段固定手术可以有效纠正侧凸[17],但是长节段固定+截骨手术会增加术后即刻的冠状面失衡[19],本组患者 62 例实施了截骨及椎间融合术,3 例实施了 III 级截骨,59 例实施了 II 级截骨;(3) 测量误差。

手术前、后 CBD 无明显差异,这可能由于 CBD方向不同,均值抵消所致。笔者将 post-CBD 与其它冠状面、矢状面参数做多重相关回归分析,结果显示 post-CBD 与 pre-CBD 及侧凸纠正密切相关,说明术前冠状面平衡状态及侧凸纠正程度将影响患者术后冠状面平衡。

图5 C 组,患者,女,52 岁,ASD a、c:术前、术后正位 X 线片示术前侧凸 Cobb’s 角 -29.7°,顶椎 L2、旋转 -3°,CBD -33.1 mm;术后 Cobb’s 角 -11.9°,CBD -57.4 mm,旋转 1°;b、d:矢状位 X 线片示术前 TK 34.2°,TLK 27.9°,LL 61.6°,SS 51.4°,PT 15.8°,PI 67.2°,SVA 39.3 mm;术后 TK 26.3°,TLK 9.6°,LL 63.0°,SS 56.4°,PT 6.6°,PI 63.0°,SVA 49.6 mmFig.5 Group C, female, 52-year-old, adult spinal deformity a, c: Pre- and post-operation anteroposterior and lateral radiographs: preoperative Cobb’s angle -29.7°, postoperative Cobb’s angle -11.9°; preoperative rotation of vertebrae -3°, postoperative rotation of vertebrae 1°; b, d:Preoperative coronal balance distance -33.1 mm, postoperative coronal balance distance -57.4 mm.Pre-operation: TK 34.2°, TLK 27.9°, LL 61.6°,SS 51.4°, PT 15.8°, PI 67.2°, SVA 39.3 mm.Post-Operation: TK 26.3°, TLK 9.6°, LL 63.0°, SS 56.4°, PT 6.6°, PI 63.0°, SVA 49.6 mm

笔者进一步根据 Bao 等[15]提出的冠状面分型方法将患者分为三组,A 组:-30 mm<CBD<30.00 mm;B 组:CBD>30.00 mm 或 CBD<-30 mm,且 C7PL 位于侧凸凹侧;C 组:CBD>30.00 mm 或CBD<-30 mm,且 C7PL 位于侧凸凸侧。各组患者数量比显示 C 组患者明显低于其它两组 (χ2=37.44,P=0.00),与 Bao 等[15]的研究结果一致,三组患者术前资料对比分析,结果显示三组患者年龄有明显差异 (F=6.139,P=0.004),进一步行 SNK-q检验及 Dunnett-t检验,C 组患者年龄明显低于 B 组 (P=0.003),这可能由于两组患者样本量小所致,三组患者侧凸角度、左右侧凸比例、顶椎旋转度均未见差异,术前 CBD 三组比较也未见差异,极有可能由于CBD 方向不同所致。三组患者手术资料对照,手术节段、截骨、上下固定椎、侧凸纠正及 CBD 纠正均无差异,说明 ASD 患者长节段固定 (固定椎 ≥ 4) 融合手术,固定节段及上下端椎与术后即刻失衡关联不大,这与既往研究结果一致[15],但侧凸纠正及 CBD纠正无差异可能与两者方向不同,正负相抵有关,术后即刻失衡率 C 组患者显著高于其它两组,说明术前CBD 较大且 C7PL 位于侧凸凸侧时,术后即刻极易出现冠状面失衡,这与 Bao 等[15]提出的 C 型 DLS 患者术后容易出现冠状面失衡相似。

综上所述,手术因素确实对 ASD 患者术后冠状面平衡有一定影响,根据笔者经验术前计划尤为重要,采用 Surgimap 软件做术前矫形计划,近期随访结果显示有很大改善。C7PL 在侧凸凸侧患者术后更易出现冠状面失衡,这是因为侧凸矫正方向与失平衡方向一致所致,尽管侧凸经过截骨后局部失衡可纠正,但加重了整体失平衡,对此类患者应尤为重视,根据笔者经验,对于此类患者首先应做好术前计划,其次术中应摆好体位,做好 C7、臀裂和双侧足跟连线中点标记,矫形时严格把握三点一线将取得良好矫形效果[21]。

本研究结果显示,长节段固定融合手术可有效改善 ASD 患者术后脊柱序列,此外,当腰段畸形纠正后,胸段、胸腰段及骨盆经自身调节可恢复正常范围。术前冠状面失衡患者术后也容易出现冠状面失衡,术后冠状面失衡与侧凸纠正及术前冠状面失衡密切相关,但本研究病例均来自单一诊疗中心,这可能导致选择偏倚。研究病例数量有限,且仅回顾分析了患者术前及术后即刻的影像学资料,未将患者功能评分,如 VAS、ODI 及 SF-36 等纳入研究,未能探讨患者生活质量与影像学参数之间相关性。此外,ASD 患者术后冠状面平衡影响因素较多,因此,需做大样本长期随访研究,进一步明确各参数变化,以进一步指导临床治疗。