我的姨公王个簃先生

龚晓馨

在现当代书画家中,姨公王个簃先生是一位诗、书、画和金石治印四绝的艺术家。我奶奶和王个老的夫人张襄如是亲姐妹,我奶奶叫张襄贞,是妹妹,所以我管王个老叫姨公。

登门听姨公传道授业

我自小喜欢书画。父亲见我对书画情有独钟,就萌生了带我去拜访王个老的想法。上世纪60年代,我读小学二年级,父亲第一次带我去兆丰别墅拜访姨公。初见姨公,我愣住了,高个子,一头银发,双目炯炯有神,我不由得有点局促。听完父亲介绍后,姨公上下打量了我一阵,然后问我:“你喜欢书画呀?”我连忙答:“是的!”他又问:“刻不刻印?”我应道“刻的。”他微微起身,向我伸出手来:“带了没有,给我看看。”幸好我带了一些习作,就连忙拿出来递给姨公看。他仔细地看了一会儿,点了点头,轻轻地说了一声“好”。听到姨公这么一说,我那颗忐忑不安的心顿时平静了下来。我这才注意到姨公家的布置:沿窗放有一张大画台,一半连接着一张八仙桌,一只画画写字用,八仙桌平时就餐用,有时画大幅作品,就合起来用;房间的北边放着一张小床,姨公午间小憩时用;另外还有个大衣橱。室内挂有恩师吴昌硕的照片,还有学生方增先为自己画的半身像,寄托了王个老对恩师昌硕先生的怀念。

这次拜访算是“认门”,之后我便经常去串门了,将自己的习作送给姨公指点。在我印象中,姨公平常话语比较少,只有遇上对路的人,他才变得十分健谈。我经常去看他作画,时间长了,他会一边画一边教我。姨公有一枝大兰竹,笔头已经全部脱掉了,但他非常喜欢毛笔。有次我在姨公家看他作画,他拿着这枝大兰竹毛笔跟我说:“这枝笔用得很称手,非常听话,想画什么出来就是什么,这张画如果画好了就送给你。”他用这枝笔给我画了幅《春暖花开》梅花图。可这幅画在我哥哥结婚时父亲给了他。

姨公绘画有个特点,先构思,下笔非常果断。如创作大幅作品,先画草稿,正式作画时,非常讲究运笔,此时构图已在胸中。他的风格是老师吴昌硕一路,大写意,崇尚简练,粗犷豪放,一笔就是一笔,极少复笔,画兰不画叶,简洁明了。他画的梅花,寥寥数笔,来去笔路都很清楚。姨公曾对我说:“作画要能简则简。”怕我不解其意,又补充道,有句海门话叫“少者多味,多者无味”。他的这番话让我印象深刻。观姨公作画,你永远能感受到他的胸有成竹。

姨公对人非常和蔼可亲,但在指导我作画时有直爽的一面。譬如,我在画竹时,直言不讳批评我画的竹子朱粉气太重。我后来反复推敲姨公给我画的一幅竹子,找不出败笔。竹子最难画的是相互间的关系,也就是说笔与笔之间的“眼”最难处理。而姨公画的竹子将“眼”留得无比清晰。

1971年7月我去姨公家,姨公对我说:“明天我要去市政协参加个外事活动,你陪我去理发店理个发。”去理发的路上,姨公告诉我,美籍华人杨振宁教授因父亲病重开启了“破冰之旅”,率先回国,受到周恩来总理的接见。杨振宁在沪期间,除了陪侍重病住院的父亲,还抽空访问了市政协,姨公作为上海中国画院第一副院长要参与接待。

还有一次是1975年9月,上海中国画院院长丰子恺在上海与世长辞。我陪姨公去龙华火葬场大厅参加了丰子恺的追悼会,回来的路上姨公很是感慨一代大师的身后事!

随父亲贺姨公八十大寿

1976年秋天,菊花开了。就在花开时节,“四人帮”被粉碎了!在一片狂欢声中,姨公度过了极有意义的八十岁生辰。我父亲事先听奶奶说起过,于是他根据会出席姨公生日宴的人数做了一点准备。那天,父亲在家买好了面条、大排骨和螃蟹带去。这天姨公兴致很高,抬头望着挂在墙上的昌硕先生的像,他说:“抬头可见昌硕先生的像,低头可思昌硕先生的情,好像昌硕先生日日与我同在,在老师精神的感召下,八十大可为,九十不足奇。 ‘四人帮粉碎了,我要對着盛开的菊花,再扎扎实实地画几年,为党和人民多做贡献。”程十发、曹简楼、曹用平等学生也在场。师兄沙孟海送来了一幅亲笔书写的字轴,祝贺王个老的生日:“百岁古来稀,九十无足奇。八十大可为,七十多得稀。”姨公把它挂在画室中,室内顿时春意盎然。师兄相勉,姨公的心情格外畅快,他顺手拿起了刻刀,片刻之间刻成了一方“八十大可为”的印章。

尽管年事已高,姨公酒量不如从前,可还是高兴地喝了几盅。酒可解闷,亦可助兴。姨公对酒当歌:“歌我之国,歌我之民,歌我之党。”他还说,要与党同心,与民同力,以有生之年来为振兴中华尽余力。

晚间,送走客人。我将印章擦干净后,仔细察看,刀法都可以看得清清楚楚,犹如画画一样有顿挫,他那些最好的印章,用照片放大看妙趣横生,耐人寻味,缩小看气势如虹,刀法笔触都精妙绝伦。他最喜欢用的印石就是青田封门石,价格实惠,石质也好,一刀下去很“听话”。作为吴昌硕的得意弟子,姨公的篆刻远师秦汉,辅以晚清流派,章法参差有致,趣味十足又自成一格。当时,上海印坛主要有两个流派:钱君匋喜欢用薄刀治印,王个老更擅长使用厚刀篆刻。有人这样评价:规矩钱君匋,奔放王个老。姨公行刀时很沉静,不快,有时候要思索半天,但一刀下去,不修,不改,旁边剥落的就剥落一些,他认为这种自然神笔,真是中国篆刻艺术的妙趣所在,就是他常说的:“国画是画出来的,不是改出来的;印章是刻出来,不是修出来的。”沙孟海先生曾这样评价他:“个老治印朴质老辣,雄劲苍古,得未曾有,我亦当避舍。”

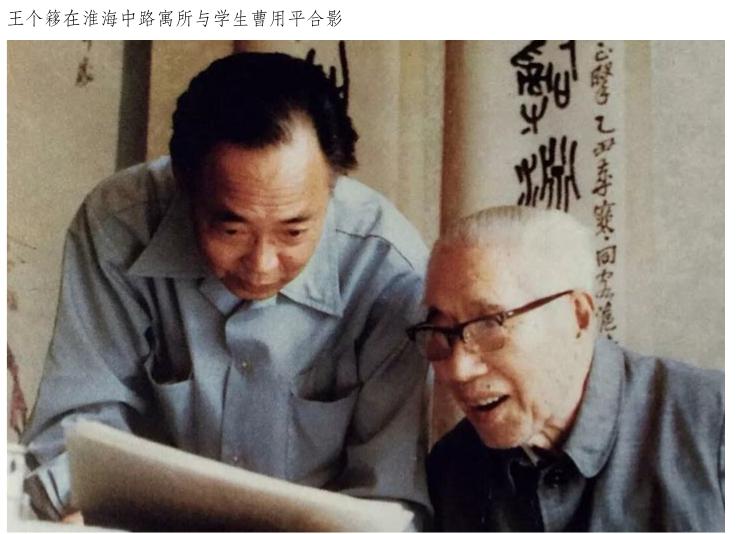

大约1979年,姨公患病住院,身体一度堪忧,上海书画出版社的《朵云》创刊后,本着抢救史料的原则,希望姨公就自己的艺术生涯写点东西。姨公就在病榻上口述,由沈伟宁笔录,完成《八十年随想录》,在《朵云》上连载发表了。文章刊出后,反响很大。庆幸的是姨公身体有些康复,于是有精力对文章重加细读,发现当时的回忆有所出入,其中疏漏不少,颇怀负疚之心。到了1982年,上海书画出版社欲将姨公的《八十随想录》修订为《王个簃随想录》出版,因姨公年岁已高,我被指派协助曹用平伯伯承担修订全书的工作,包括检点藏画旧作,照片诗稿和誊写整理等。曹用平伯伯投入大量精力,每天晚上和我一起到姨公家里,边听姨公回忆往事,边记录整理,对原文进行大量修改,而且增加了不少新的内容,经大半年的奔波操持,终于完成修订工作。姨公的这本单行本更名为《王个簃随想录》,由师兄沙孟海题签。

婚礼上难得一见的现场指导

1984年11月30日,姨公在长子王公助的陪同下,参加了我的婚礼。父亲请姨公大驾光临,有意想让姨公做证婚人,为婚礼增色。公助伯伯这年刚办完内退手续,从苏州回到上海日夕侍奉父亲。婚礼开始前公助伯伯陪姨公到我新房参观,看见新房画桌上有纸笔,当场开笔创作一幅牡丹图《管领春风》,以示祝贺。公助伯伯边画,边指导我画牡丹的要领。大家一点都不拘束,对我而言这真是一次难忘的现场指导呀!三十多年过去了,姨公和伯伯那种平易近人,谈笑风生的形象,仍然历历在目。姨公得知之前赠我的那幅《春暖花开》已经给了我哥哥,又慷慨再赠一幅《梅花图》作为贺礼,题识:“晓馨慧珠燕尔新婚。”

新婚后的一周,我和夫人回门看望姨公,那时姨公已经搬至淮海中路。姨公见到我们非常高兴,他说:“你公助伯伯画牡丹给你贺喜是有意义的,因为牡丹在吴门写意花卉中是最具特色的。”

姨公门生众多,我接触最多的就是曹用平伯伯,师徒如父子。姨公晚年收的弟子董芷林,师徒俩结识于中山公园。有一次我去姨公那里,得知姨公去了公园还没回来,我就在家等他。不一会儿,姨公偕董芷林一起回来了,一进门就到画桌边推敲诗句。当时全国农业学大寨,《解放日报》邀约姨公作一首以农业学大寨为主题的诗,并以书法作品刊登在《解放日报》上,我只记得第一句是“大寨红旗处处擎”。

观姨公画画的经历对我影响至深。每一次磨墨,都像是姨公在侧悉心指导:“磨掉急躁,磨掉杂念,知道‘磨才是心境上的踏实。” 姨公的画自带一股“金石气”,按照他的话说,要依据自己的个性来创作。我的书画更多是在姨公那里“熏”出来的。姨公也一直告诫我要多读书。后来我懂得了读书的紧要,读书是补本养心的妙药。姨公对我的教导“立象以尽意”,我终身铭记,也成为我创作的座右铭。

(作者为王个簃姨侄孙)