谣言在老年易感群体中的传播研究:信息、渠道与受众

吴静 孙媛 李华博

[摘 要]媒体融合的高速发展给中国老年人的信息传播生态带来了极大挑战,引发了老年信息传播中谣言肆虐的社会问题,损害老年人身心健康和社会信任,进而影响正常的公共秩序和整个社会的和谐稳定。基于中国老龄化趋势下的谣言传播现象,采用定量与定性结合的研究方法,以问卷调查形式采集谣言易感老年群体相关数据,并结合深度访谈的研究方法进行综合研究。结果表明,谣言在老年易感群体中的广泛传播是由谣言的信息特征、谣言在老年受众中的传播渠道和谣言易感老年受众的特性三方面传播要素共同作用的结果。要科学有效地治理谣言,需综合考虑三方面传播要素。

[关键词]谣言;老年传播;信息特征;传播渠道;受众特性

[中图分类号]G206.3[文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2019)03-0081-07

Abstract:The rapid development of media convergence has brought great challenges to the information dissemination ecology of the elderly in China, and triggered the social problems of rampant rumors in the information dissemination among the elderly, which damaged the physical and mental health and social trust of the elderly, and then affects the normal public order and the harmonious stability of the whole society. Based on the phenomenon of rumor spreading among the elderly people of China, this paper adopts quantitative and qualitative research methods to collect relevant data of the rumor-susceptible elderly population in the form of questionnaires survey,and conducts a comprehensive study by combining the research method of in-depth interview. The results show that the wide spread of rumors among elderly susceptible groups results from the joint action of three communication elements: the information characteristics of rumors, the communication channels of rumors in the elderly audience and the characteristics of the susceptible elderly audience of rumors. To deal with rumors scientifically and effectively, three factors should be considered comprehensively.

Key words:rumors; communication of elderly; information characteristics; communication channels; audience characteristics

一、引言

当下中国已经驶入媒体融合的快车道,传统媒体与新兴媒体融合共同實施信息资源共享和生产,改变了过去中国老年人依赖单一媒体的习惯,老年人的媒体选择更加多元化、便捷化、可视化。媒介融合和共享,媒介功能拓展和延伸普遍得到了老年群体的理解、支持和肯定[1]。然而,当下媒体融合高速发展的背景中,一个尴尬且严峻的社会问题浮出水面:媒体融合也给中国老年人的信息传播生态带来极大挑战,引发老年群体信息传播中谣言肆虐。

回顾近几年中国社会层出不穷的谣言,从2011年日本福岛核泄漏后由谣言引起抢盐风波,2014年微博谣传“青岛出现第一起埃博拉病毒”“暴徒伪装快递员敲门施暴”引发安全恐慌,到2017年网传小视频“陕西晋江塑料紫菜”“海南塑料大米”“青岛棉花肉松”引发食品焦虑,再到2019年“中国对美国2493种进口药加税”“凌晨2点后在街上露文身会被拘”引发公众质疑。可以说,随着网络媒体的飞速发展,谣言借助新的媒体平台得到广泛传播。

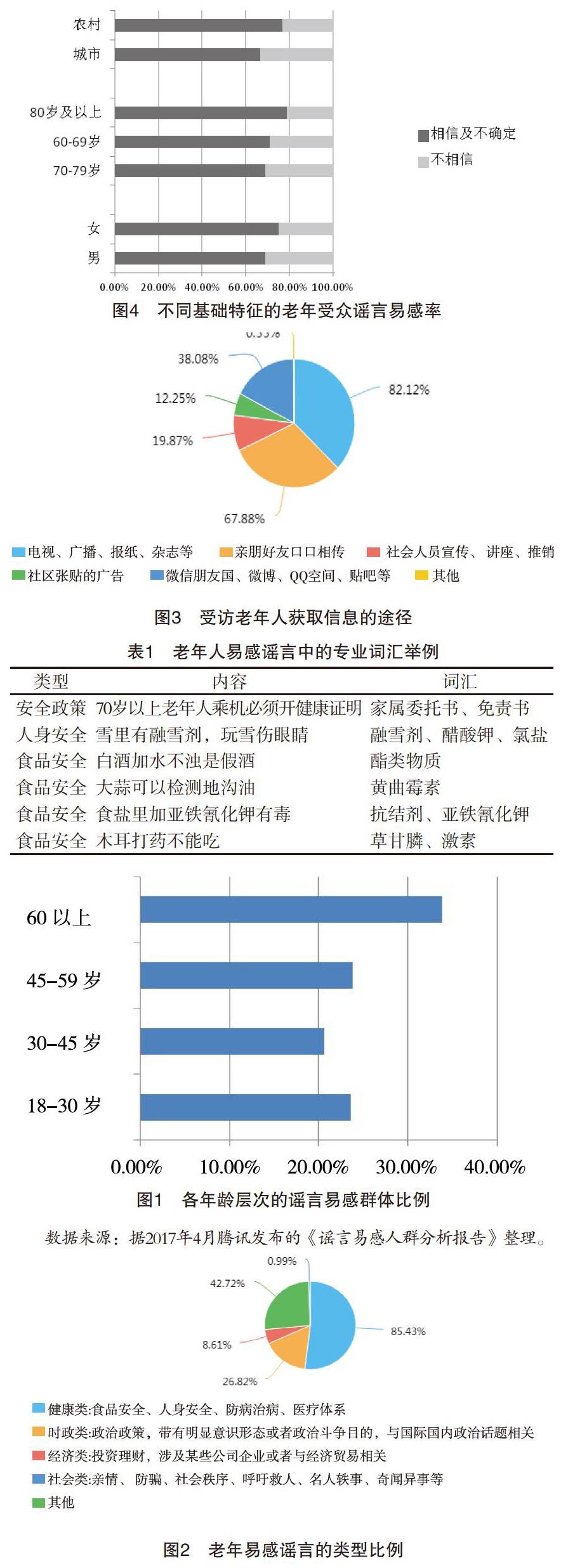

仅仅以抢盐风波为例,据人民网舆情检测室分析,这次谣言传播途径多为口口相传、固定电话以及手机短信,传播群体以老年人及部分家庭主妇为主力。尽管国家和政府通过各种媒体渠道发布多条辟谣信息,但谣言仍在老年群体中持续发酵和蔓延[2]。2017年腾讯较真平台发布《谣言易感人群分析报告》,根据其网络大数据发现,老年群体是社交网络谣言传播中最主要的易感人群。33.8%的老年群体易轻信谣言甚至二次扩散,高于中青年群体大约10个百分点。很显然,老年群体对谣言的鉴别能力远低于中青年群体(见图1)[3]。

通过数据可见,在当今媒体融合的快速进程中,越来越多的中国老年人沦为谣言的轻信者、传播者和受害者,谣言传播既引发老年人的认知误导和焦虑情绪,危害其身心健康,还影响正常的公共秩序和整个社会的和谐稳定。我国60周岁及以上的老年人口高达2.49亿,占总人口的17.9%。因此,关注老年谣言易感群体及谣言传播环境和规律,进而提出有效的治理措施,帮助老年群体规避潜在的谣言风险理应是传播研究的现实关切。

二、文献综述

在CNKI数据库中,检索“谣言”这一关键词,共出现4800余篇中文文献,且从2004年开始呈现逐年递增的明显态势,其中2010—2013年发展最为迅速,文献数目从145篇猛增到1014篇,这些文献主要集中在网络谣言范畴,占比33.29%。

但国内涉及老年群体与谣言关系的理论研究零散且数量极少。在CNKI数据库中仅有两篇。陶成认为信息需求和谣言主题的高一致性以及老年人薄弱的防范意识导致老年群体成为社交平台谣言的 “重灾区”,并提出图书馆应帮助老年人克服阅读障碍,疏解信息检索难题,以识别各种网络谣言[4]。冯则琴认为老年人是谣言的易感人群,重点探究了老年人轻信社交媒体谣言的心理原因主要是从众心理和选择性接触心理,强调加强媒体把关和引导控制作用[5]。在研究方法上进行了面上分析,以定性分析为主。老年群体谣言研究在传播学中并未成为热点话题,关注度不足。

国外学者对谣言研究起步较早,从多学科交叉的综合理论框架下对谣言现象做了较全面系统的分析,主要集中在谣言基本概念、成因模式、传播特质、接受特点、模型构建和应对策略等领域。针对老年群体的谣言研究,纽约大学社交媒体和政治参与实验室曾对2016年美国总统竞选期间的脸书的谣言信息传播情况进行调查,发现65岁以上的用户中11%分享过谣言信息,18—29岁的用户中这个比例只有3%;而且老年用户脸书分享的谣言信息的数量是18—29岁用户的近7倍。这一研究结果为我国老年群体谣言研究提供了方法和思路。

虽然目前国内外学界取得了富有价值的研究成果,但是传播方式巨大变革下的谣言传播机制和受众信任并传播谣言的深层原因还未有完整成熟的研究成果,尤其是中国老年受众谣言传播的群体特征还未进行全面梳理和探究。而且,现有研究多采用质性研究方法,成果的科学性不足。老年群体谣言传播治理作为一个系统工程,在国家、社会、媒体、家庭和老年人自身多个维度的科学对策不足。

三、研究方法

本研究采用定量分析为主,定性分析为辅的定性定量研究相结合的方法。通过社会调查,向全国范围的老年人发放调查问卷,获取一手的数据资料并运用分析软件进行相关分析。调研对象为60岁及以上的老年人,所在区域以山东省为主,包括济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽16个地级市,同时还调研了北京、上海、广州、武汉等省外城市的部分老人,总计302位。其中城市153人,农村149人;男性148人,女性154人,男女性别基本持平。

运用的定性分析的研究方法包括:其一,与部分地区具有代表性的30名老人进行单独深度访谈,包括该老人的子女或亲友,深入解析个案成因,为全面研究奠定坚实基础;其二,对在老年群体中广泛传播的谣言进行文本内容分析,梳理这些谣言的传播特征和传播渠道。

四、老年受众易感谣言的信息特征

(一)谣言的概念

美国学者奥尔波特与波斯特曼将谣言定义为“一种通常以口头形式在人们中间流传,涉及人们信念而目前没有可靠證明标准的一种特殊的陈述或话题。”[6]上述定义揭示了谣言的一些典型特征,但随着媒体及技术的变化与发展,谣言也出现了新的形态。例如,在传统社会,谣言主要依靠人与人之间的口头或书面传播,而在技术发达的现今社会,通过网络发布的一条谣言就可以达到实时、大面积传播的效果。因此在考察老年人与谣言传播的关系时,必须将媒体及技术的变迁考虑在内。奥尔波特还认为每一则谣言都有听众,所以深入考察谣言“听众”中的最易感人群—老年受众,对谣言传播机制和辟谣方式的研究具有重要的理论意义和实践价值。

(二)老年受众易感的谣言分类

对老年群体中传播频度较高、易被老年人相信和二次传播的谣言进行梳理,发现老年受众易感谣言主要分为四种类型:健康类、社会类、时政类、经济类。其中,健康类谣言占据最大比例(见图2)。

1.健康类谣言。主要包含食品健康、人身安全、防病治病、医疗体系等内容。根据腾讯较真平台整理的2018年谣言榜单显示,食品安全和养生保健是重灾区,这不外乎是利用了老年人对于健康的追求及对食品行业失去信任的心理,结果是在一定程度上给老年人造成恐慌,且不利于国家食品部门公信力的树立。

例如老人A(女,73岁,初中学历,家住青岛市市北区大港街道,退休工人,身体健康,与子女同住),在深度访谈中说:

最近个儿啊都没敢买香蕉吃,听新闻说那香蕉泡了有毒的药,溜黄溜黄的……我说怎么之前吃的时候就觉得味道不对,你是不知道啊,我吃完之后就觉得舌头发涩,现在的水果都打药不能信……我告诉了几个姊妹,要不她们不知道……聊天那会儿打了个视频电话说的。

老人A的女儿李女士也表示,自己的母亲在听到“市面上的香蕉浸泡过有毒液体,不可食用”这则谣言后,就没再买过香蕉:

老人家总是愿意相信这些不知道哪来听说的东西,就这香蕉,前几天还天天吃着,说可以预防便秘,这几天就不吃了,非说人家打药了味道也奇怪,也不让我买……年纪大了,就顺着她吧。

由此可见,一则小小的食品安全谣言,已经影响了老人的认知,进而影响老人一家的日常生活,一旦这些谣言的传播范围达到一定程度,还将有可能引发整个社会食品安全的集体焦虑。

2.社会类谣言。更多表现在亲情、社会秩序、呼吁救人、名人轶事、奇闻异事等话题,容易唤起老年人的正义感、同情心、猎奇心理,达到大规模关注的目的。例如2018年1月在网上引起热传的贴文:“上海某公交车上50岁老头暴打8岁儿童”,短时间即获得了625万搜索次数,后被证实贴文是犯罪嫌疑人江某杜撰并编发的虚假信息,纯属子虚乌有。

3.时政类谣言。通常与政治政策、政治斗争、国际政治等话题相关,具有明显的政治意图。政治斗争、国际政治等话题攻击对象明确,目的在于抹黑政治人物、竞争对手。这类谣言的防控不仅需要对老年个体辨识能力的培养,更需要政府权威机构信息发布渠道的畅通透明,以引导受众增强对党和政府方针、政策的理解和认同。

4.经济类谣言。与老年人的切身利益相关,涉及投资理财等方面。如“手机付款码截图能盗取财产”这一谣言为大多数老年人深信不疑,而微信早在2016年就进行过辟谣:已通过技术手段切断了“将付款码截图发给其他人后被盗刷”的可能性,但相关谣言依然屡禁不止。还有一则“理财回报率高达200%”的网络谣言让不少老年人赔上了辛苦积攒的养老金,引发严重的社会矛盾。

本研究选取这四种类型的谣言对老年受访者进行测试,经过数据分析,发现在老年受众中,对健康类谣言相信或者难辨真伪的占73%,对社会类谣言相信或者难辨真伪的占87%,对时政类谣言相信或者难辨真伪的占78%、对经济类谣言相信或者难辨真伪的占67%。这四类谣言都在影响老年受众的认知,引起他们对信息的误判和误传,而且随着年龄的增长以及信息环境的复杂化和多元化,老年受众对谣言的辨别能力和抵制能力日渐弱化。

(三)老年受众易感谣言的信息特征

老年受众易感谣言往往涉及一些特殊的事件或敏感的话题,容易引起老年人的重视、关心或兴趣,它们以“传播真相”的形式出现,让老年人确信所传播的言论或消息是“事实”,且随着社交媒体的发展,谣言传播速度快、范围广的特点愈发明显。目前这些谣言主要具备以下的信息属性:

1.内核同质化严重。谣言与老年人生活息息相关,且换汤不换药、同质化严重,相隔数月便可“卷土重来”。例如2016年广泛传播的谣言“微波炉烹制食物可致癌”在2017年再次出现,热度不减;“购物小票会致癌”在2017、2018年连续两年出现。内核相同且相隔一段时间再次出现是谣言的典型特点之一,一旦满足特定条件,谣言主题就会被激活,也许还更新了表述方式,通过人际互动的方式接力传播。

2.借用专家名号及专业词汇。一些谣言常冒充权威,打着“专家说”“研究表明”“科学实验”的旗号,借用看似科学的词汇包装谣言,对老年人的意识产生推动影响,这一点以健康类谣言最为常见。表1是在社区调查过程中总结的老年易感谣言中的部分专业词汇。大量看似科学的、专业的词汇的存在,帮助谣言进行渗透与传播,使得一般老年受众在面对谣言时,不能做出明晰的辨别,会因信任谣言中的所谓的专家、科学说法而影响自己的判断。

3.偷换概念、语言夸张,引发恐慌。老年人关注的谣言通常采用夸张醒目的标题,通过叙事煽情的表达方式引发共鸣,偷换概念,出处信息不详、结论难以考证。以《一年内致328人死亡,2千人终身残疾,5万例不良反应!这种HPV疫苗来到了中国,百万女性高价接种》为例,文章通过罗列数字,使用“死亡”“残疾”“不良反应”等负面词汇,外加杜撰的科学分析,直接得出“HPV疫苗使成千上万人出现不良反应”这一夸张又极端的结论,给受众造成心理恐慌。事实上,该谣言将“不良事件”偷换为“不良反应”,“不良事件”和疫苗的关系可分为无关、可能无关、可能有关、很可能有关和有关五种,也就是说真正出现不良反应的人数其实远远小于文章列举的数字。

4.避谈当下,着眼未来。根据腾讯官方辟谣公众号“谣言过滤器”发布的2018年辟谣成果显示,中老年群体大量转发的谣言具有“避谈现在,着眼未来”的特点。例如“紧急通告:7月5日即强制执行,请相互转达”“11月1日起,国家规定,喝酒出事,同桌人将负全部责任”,这些谣言着眼于国家政策及法律法规,貌似官方平台向受众宣布规章制度,避免谈及当下情况,反而着眼于未来新规新政,引发受众不断转发相告。谣言中宣称的时间往往在受众阅读时的数月之后,利用受众的遗忘曲线,达到短时间内引发众人关注及转发的目的。

五、谣言在老年受众中的传播渠道

当今社会,谣言作用于老年受众的传播渠道日益复杂。目前主要有三种传播渠道:

(一)人际传播

人际传播是老年人传播生活中最直观、最常见、最丰富的渠道。人际间的交流、互动和传播,更能带给老年人安全感和信任感,是老年人与他人沟通情感,和社会建立并维系和谐关系必不可少的途径。人际传播大致可以分为面对面的传播和借助某种有形的物质媒介(电话、信件等)传播两种形式,这里主要指的是面对面的人际传播。面对面的人际传播发生在老年生活的各个空间,包含社区的广场、活动室、花园、诊所、家中等各种场所。从调查数据来看,86%的老年人与亲友子女和邻居熟人的人际传播密切。亲朋好友口口相传是老年人选择获取信息的第二大途径,占比达到67.88%,仅次于大众媒介电视、广播、报纸、杂志(82.12%),从这一数字足以见得老年人受人际传播的影响之大。尤为重要的是,老年人对人际传播中获取的信息的信任度显著高于大众传播和网络传播(见图3)。

在这种模式下,得知谣言后的老年人或出于建立有效社会协作关系的需要,或出于自我认知和相互认知的需要,转而向身边的亲友传播谣言信息。受传老年人出于对熟人的信任,也会对谣言抱有一定的认可度,通过高频度的互动表达自己的意见。人际间的谣言传播和接收信息的渠道多,方法灵活,且双向性强,互动频度高,传受双方处于一个相对自由平等的位置,更容易敞开心扉,进行深入交流。

(二)网络传播

近年来新兴的社交网络在虚拟空间上的缺場社交模式突破了老年人的生理机能限制,同时又让他们在朋友和亲人身上找到了归属感,新媒体正逐渐成为老年人链接外部世界的新工具。根据微信2018年度统计报告显示,老年人在使用手机时,应用微信的比例超过80%,老年用户登录微信的月活跃人数由2017年的5000万人增长至2018年的6300万。

微信使老年人在以个人为中心的前提下,建立并延伸与其他社会成员的关系,通过分享动态来构成群聊天及朋友圈的主要内容。这些内容的传播对象既可以是同一社区的朋友,也可以是周末相聚的子女,更可能是日常见不到面的远房亲戚。而数字化与老龄化的交织浪潮也带来了另一份尴尬:谣言丛生的朋友圈乱象。在这种借助网络平台的谣言传播模式下,一人或几人接收到谣言,即可通过转发迅速传播至聊天群组或朋友圈,呈现树状结构,传播迅速且覆盖面广。

值得注意的是,在谣言网络传播的过程中,老年人对媒介的认知仍停留在传统媒体时代:只要是发布的信息,都是可信的。在鱼龙混杂的新媒体时代,大量未经审核的谣言被老年人信以为真,他们甚至以急切的心情转发给身边的人。

(三)组织传播

一些谣言还来自于线下的保健品推销会、金融理财类讲座。目前不少商业营销机构已在社区中设立临时办公室及网点,利用组织传播的渠道对社区老年居民进行营销宣传及保健养生讲座,而老年人出于多年来对组织的信任往往对于讲座中假扮的“专家”“军医”“官员”“理财专员”等传播的虚假信息信以为真。

这些有组织的讲座通常以聊天、唠家常、讲故事为主,在最后几分钟宣传产品。这种以情感攻势为主的营销方式往往能够抓住老年人的心,给老年人“专家说得真好,都说到我心坎儿里了”的感觉,谣言借助老年人对健康、财富、安全等需求乘虚而入。推销人员类似一个信息源,向对健康、养生、理财、旅游等多方面兴趣追求的老年群体进行传播,形成一对多的一级传播模式。这种传播模式还会循环下去,由接纳谣言的老年人传播给身边的人,形成二级传播,再由二级传播的受传者继续往下传播。

六、谣言易感老年受众的特性

老年群体之所以成为所有年龄段群体中最易于轻信谣言的群体,与老年受众自身的特性密切相关。在调研中,重点对谣言易感老年受众的基础特征、社交特征、机能特征、教育和收入特征、媒介选择特征和信息分享特征进行了考察。

(一)谣言易感老年受众的基础特征

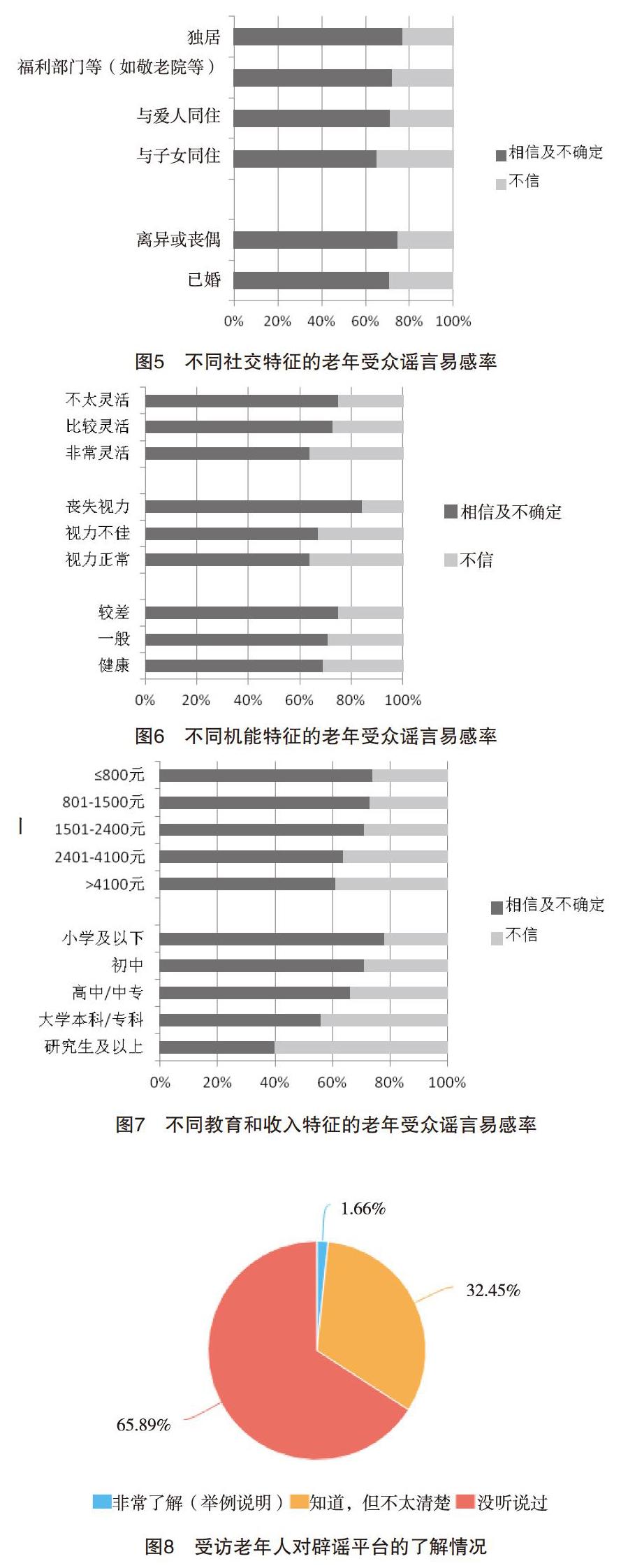

谣言易感老年受众中,男性的比例为69%,女性的比例为75%,性别差异比较突出,女性老年人更容易轻信谣言;所处地域数据显示,城市老年人谣言易感的比例为67%,农村为77%,城乡地域差距明显,农村老年人更容易轻信谣言;从年龄分层来看,60岁年龄段与70岁年龄差距不大,但80岁及以上的高龄老人易感谣言的比例远远高于低龄段的老人(见图4)。

(二)谣言易感老年受众的社交特征

该部分数据是从老年人婚姻状况、居住状况两个维度进行统计。从图5来看,已婚的老年人比离异或丧偶的老年人抗谣言能力更强;与子女或爱人同住的老年人比独居的老年人对谣言的易感程度要低。由此可见,老年人的家庭成员在生活和精神上起到陪伴的作用,并且可以承担相应的辟谣责任,在一定程度上能消解老年人忧虑、孤单等消极心理,帮助老年人及时分辨谣言。

(三)谣言易感老年受众的身体机能特征

身体状况较差的老年人对谣言的信任率高于身体健康的老年群体。谣言信任情况还与老年群体的视力状况有着明显的关系:视力状况越差,相信谣言的可能性就越大。也就是说,老年人存在的老花眼等视力状况会增加其相信谣言的可能性。谣言信任情况与老年人肢体灵活状况有关,肢体非常灵活、比较灵活、不太灵活的老年人对谣言的易感率分别为64 %、73%和75%。肢体越不灵活,越容易相信谣言(见图6)。

以老人B(女,71岁,初中学历,家住青岛市市南区湛山街道,退休工人,身体比较健康,与爱人同住)为例,其在深度访谈中说:

不服老不行啊,是个人他到老了都得这样,不像你们小年轻做啥都麻利……就说这报纸,这么蚂蚁大点的字,看一会儿就得休息休息眼……巧了赶着周末外孙女来了,就让她给我读,她人小字儿识的倒不少,可厉害了。

大量研究表明,人在迈入老年后,生理机能会发生重要变化,身体器官逐渐衰退,出现记忆力衰退、视力下降、手脚协调性变差、耳背等状况。因此不论是接触线上辟谣平台还是线下辟谣平台,不论是看报纸还是用手机,多数老年人都会有看不清字、记不住智能手机使用步骤等困扰,生理机能的衰退成了他们接触辟谣信息的障碍,这在无形中阻碍了老年人对辟谣信息的获取。

(四)谣言易感老年受众的教育和收入特征

谣言信任情况与文化程度呈现明显关系,老年人学历越低,越容易相信谣言。谣言信任情况与老年群体的收入也相关,老年人可支配收入越少,经济水平越低,越容易轻信谣言(见图7)。

老年人易感谣传谣,与老年人科学素质较低有关。据2018中国公民科学素质调查结果,我国公民具备科学素质的比例为8.47%,比2015年的6.20%提高了2.27个百分点,然而这与美国2004年24.5%的水平、欧洲27国2005年13.8%的平均水平仍有明显差距;我国60—69岁年龄人群科学素质最低,为1.62%,与2015年相比,增幅仅有0.4个百分点,增长较慢[7]。

以老人C(女,63岁,半文盲,进城务工的农民,身体健康,与其他环卫工人集体居住)为例,其在深度访谈中说:

“酸奶和柿子同吃容易致病”和“有人喝醉后双肾被偷”时)这俺可不敢不信,万一吃了没了命可咋办……那很有可能啊,这世道就有人这么孬,偷人家肾,人没了肾,就踢登了(坏了)……

(五)謠言易感老年受众的媒介选择特征

老年人对于电视的媒体选择和认可程度最高,达71.52%,报纸占13.6%,网络占8.2%。但是电视和报纸作为传统媒体,属于单向传播性强、互动性较弱的媒体。当下的辟谣途径是多元多渠道的。网络辟谣平台由于时效性强、互动性强、传播面广而备受关注,如中国互联网联合辟谣平台、果壳网主题站“谣言粉碎机”及腾讯旗下微信公众号“谣言过滤器”。相比于传统平台,线上平台更能借助客户端深入到用户个人,使得辟谣内容更广、辟谣速度更快。但老年人普遍对网络辟谣平台知之甚少,能使用者更是寥寥可数。65.89%的老年人不知道辟谣机构或辟谣平台的存在;32.45%的老年人知道这类机构或机制的存在,但并不了解;能够做到非常了解的老年人仅有1.66%(见图8)。

以老人D(男,65岁,高中学历,家住青岛市市北区台东街道,退休教师,身体健康,与爱人同住)为例,其在深度访谈中说:

在家没事的时候就看看报纸,听听广播,喂喂鱼……你说那什么辟谣平台,我没听说过,上哪去看去?……我就知道央视新闻,我就信这个,那电视里每天新闻联播播的肯定不能有假。

(六)谣言易感老年受众的信息分享特征

当遇到某条不确定真假的信息时,35.1%的老人选择“看看就算,不做评价”,21.52%的老人选择“直接跳过”,20.2%的老人选择“不追求信息来源及真实性,把消息告诉其他人”,能够做到认真查证的老人仅有4.97%。而在分享或转发谣言的背后,57%的老人是出于对谣言信以为真的心理,想让更多人知道;还有28.15%的老人是受到从众心理的影响,认为“大家都转发了我也这么做”。

以老人E(女,81岁,小学学历,家住青岛市市北区四方街道,退休前为事业单位员工,身体比较健康,独居)为例,其在深度访谈中说:

你别说这手机是真厉害,隔那么大老远用这个东西就能见着了,还能听着声。……我手机里就有我们家庭群,你看我们这一大家子人,都是亲戚,经常往里面发,我也跟着发。……是真的是假的这没想过,那它都发出来了,还是信着吧,信总比不信好。

作为家庭的长辈,老年人出于守护家庭利益与安全的责任感,会第一时间把谣言通过电话告知子女、亲友、邻居等,或者分享到相关的朋友圈和微信群。部分老年人在“从众心理”的影响下,看着别的同龄人转,抱着“宁可信其有不可信其无”和“大家都分享了我也这么做”的心理纷纷转发。“沉默的螺旋”(The Spiral Of Silence)效应也发挥着作用,老年人发现自己属于少数持反对意见的个体时,会趋向于沉默,由此在老年人群体中广泛流传的谣言成为多数意见。

七、结语

通过社会调查和深度访谈可以发现,海量谣言如同信息雾霾在老年受众中无孔不入又挥之不散,这是谣言信息的媒介特征、传播机制和老年受众自身特性为主导的三方面传播要素共同作用的结果。谣言信息的媒介特征属于内因,决定了谣言传播的内在动因。传播机制和受众特性则属于外因,决定了谣言肆虐的外部动力。要科学有效治理在老年受众中广泛传播的谣言,需要综合考虑上述三方面的影响因素。首先应考虑老年群体的受众特性;其次,选择为老年人广泛接受的媒体,运用适合老年受众的多元传播渠道;再次,应针对不同类型的谣言特征,充分利用大数据技术和人工智能技术,科学精准地传播辟谣信息,避免谣言的多次级滋生。

[参考文献]

吴静.全媒体时代山東老年信息传播新趋势调查与分析[J].青年记者 ,2019(5月下):45-46.

蓝月无.请勿相信 “谣盐”[J]. 中国老年,2011(10): 20.

谣言易感人群分析报告[R/OL].(2017-04-21)[2019-03-22].腾讯较真平台,https://wj.qq.com/article/single-141.html.

陶成.“量身”服务助力老年读者识别社交平台谣言[J].当代图书馆,2016(4):4-41.

冯泽琴.面向网络谣言的老年网民心理研究[J].声屏世界,2019(3):60-61.

奥尔波特,等. 谣言心理学[M].沈阳: 辽宁教育出版社, 2003: 2.

2018年全民科学素质纲要实施工作办公室.第十次中国公民科学素养调查主要结果[EB/OL].(2018-09-18)[2019-04-02].http://www.crsp.org.cn/uploads/soft/180919/1-1P919200S4.pdf.

[责任编辑 王艳芳]