民族服饰与传说、史籍的分述及通诠*

邓启耀

无文字时代的文化史书写,我们可以通过大石墓、石器、玉雕、陶纹、岩画等考古遗物来“阅读”;无文字民族的文化史书写,我们则能够在民族志调查中大量存在的物象崇拜、神话传说、巫图符箓、仪式、建筑、纹身、服饰及日用器物等实物和行为中看到。这类群体性的非文字现象,直到现在,仍然活化在包括宗教艺术、民间艺术、民俗活动以及被视为物质或非物质文化遗产的种种现象中。这些现象,不能单纯从艺术或文学的角度来研究,而是需要尽可能结合人类学、民俗学学科特点,分析它们生成背后的社会结构、意识形态和文化心理。

中国56个民族,都有自己独特的传统服饰。不少民族居住分散,支系繁多,每个支系甚至每个村寨的服装自成一体,仅一个民族的服装款式就多达上百种,手工精细,面料、形制丰富多彩。民间出人意料的创意,常常让专业艺术家和设计师目瞪口呆。

但我们所见还仅仅是表象。民族服饰中蕴含的故事,更是玄机无穷。

下面,我们仅试以民族服饰为例,观察衣装及其饰物,怎么成为社会规范和意识形态表征的。

一、民族服饰“写本”的文化语境

服饰对我的文化纠偏,是60年代末,我们到中缅边境的少数民族地区插队落户当知青以后。已经习惯了无体形服装的我们,咋见身穿鲜丽紧身短衣筒裙的傣族、景颇族、德昂族、阿昌族姑娘(见彩图1-4),其视觉冲击力不言而喻。她们衣装款式、质料、纹饰和色彩各有特色,但都很贴身,勾勒出姣好的身材;我们曾经自以为是地劝说将要结婚的傣族大姐不要染黑齿,不要纹身,不要戴那个高高的黑包头,认为那是旧的习俗。结果发现在人家的文化语境中,我们的那些说辞显得十分滑稽。人家根本不会理会这些自己都穿不对衣服的愣头青的“指导”。她们让我们见识了,把自己打扮漂亮是人之常情,漆齿纹身戴高包头,是“我们”和“你们”不一样的标志,因为世界并非只有一种颜色。在她们身上,我受到一次山寨版的“前人类学”再教育,知道了衣服有多种穿法,问题有多种看法,以及文化多样性这个人类学常识。

70年代末80年代初,我随老师到云南通海县蒙古族乡和宁蒗彝族自治县摩梭人村寨做田野考察,听他们讲述服饰上的故事,才明白,民族服饰,不仅是族群认同的标识,也是叙述本民族文化史和民俗传统的图像“写本”。(1)邓启耀:《从马背到牛背——云南蒙古族民间叙事中的文化变迁镜像》,《广西民族大学学报》2010年第4期。

随着调查进入的广度和深度,许多碎片化的信息和复杂的族群关系,被漫长的时间和广阔的空间关系穿连起来,形成结构,让人重新发现一些过去没有读懂的信息。这个时候,看服饰读神话不再只从文本着眼,而是会联系相关族群历史、生态环境、社会组织、信仰、仪式、民俗等方面情况综合考量,注意人类学田野现场的文化语境,这样就会发现就文本谈文本可能忽略的东西。

人类学视域下的视觉文化研究,它的特点就是不单关注物象或图像的各种文本,也要注重它们在田野现场的复杂状态。以往,我们是按照学院式学科分类模式,将它们归入到民间文学艺术的框架之中。我们过去也是按照这个模式去做“采风”,按文学艺术类型去收集素材。在做搜集整理工作的时候,有意无意会按照习惯的思维模式和学科规范,对有机存活于民俗生活中的综合性视觉现象进行切割,将其纳入现代学科分类体系之中,甚至对我们认为不合理的内容进行“整理”或删削(如孔夫子之“雅驯”),挪用或改造为符合现行意识形态及审美标准的“作品”。对于非“文艺”形式的视觉、听觉、行为及社会文化背景,则有所忽略,甚至将包含仪式、信仰的内容斥为“迷信”。十分显然,这种学科分类和工作方式,从学术角度看极有问题。虽然“民间文学”有散文、韵文等体裁形式,“民间艺术”有雕刻、绘画、剪纸、染绣等不同媒介载体和工艺形式,但它们不仅只是“文艺”。如果我们将其放置在其社会文化语境下,就会发现它们与当地的民俗、信仰、仪式、社会形态和生活方式等,是紧密结合在一起的。作品的创作、材质、展示时空、传播主体和受众等,有约定俗成的规矩。

二、互文性:传说、图语、古籍的分述与通诠

作为无文字族群一种文化符号的服饰,如同“图语”的写本,具有独特的视觉表达功能。这种“图语”,不仅和他们口述的神话、史诗可以互文,甚至与其他族群书写的文字史,也可以在某种程度上进行通诠。

最典型的例子,是苗族服饰与苗族史诗的互文关系,以及与汉文古籍的互涉关系。苗族无文字,他们以服饰为媒介,从头饰、披肩到百褶裙,上面记述了自开天辟地,黄帝蚩尤大战,到苗族千年迁徙的历史。它们在苗族口述叙事中有详细的描述,在汉文古籍中也屡屡被提到。虽然那些古史由于太遥远,在史诗和传说中已经类乎神话;服饰上的书写,也在千年间顺应机枢运作和经纬交织的媒介特质及工艺传习中,几乎浓缩、简化和抽象为纹饰或符号了。但对照苗族口头流传的古歌以及差不多也变成神话的中国古史的文字记述,我发现它们虽非工对,分述视角和立场不同,在大写意的方向上还是可以互证的。

1.万物起源

追溯万物起源,寻祖问宗,是中国几乎所有族群留在神话与宗教行为中的共同主题。无论是文字书写的文化史,还是口述、图像等非文字形式阐释的文化史,关于人从哪里来,万物乃至宇宙来源为何,一直在各族文字文本、口述文本和图像文本中有所表达。

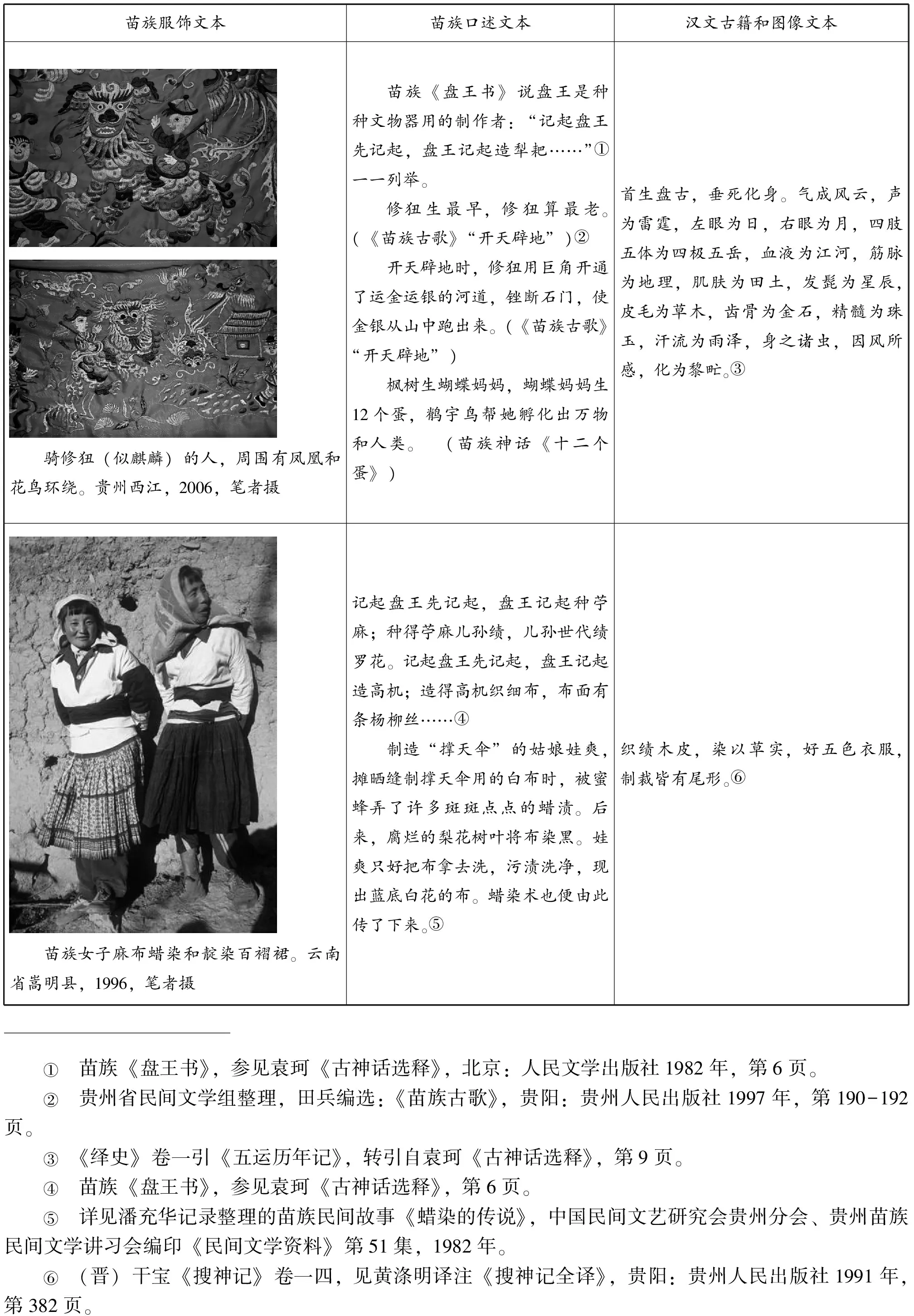

苗族服饰文本苗族口述文本汉文古籍和图像文本骑修狃(似麒麟)的人,周围有凤凰和花鸟环绕。贵州西江,2006,笔者摄 苗族《盘王书》说盘王是种种文物器用的制作者:“记起盘王先记起,盘王记起造犁耙……”①一一列举。修狃生最早,修狃算最老。(《苗族古歌》“开天辟地”)②开天辟地时,修狃用巨角开通了运金运银的河道,锉断石门,使金银从山中跑出来。(《苗族古歌》“开天辟地”)枫树生蝴蝶妈妈,蝴蝶妈妈生12个蛋,鹡宇鸟帮她孵化出万物和人类。(苗族神话《十二个蛋》)首生盘古,垂死化身。气成风云,声为雷霆,左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河,筋脉为地理,肌肤为田土,发髭为星辰,皮毛为草木,齿骨为金石,精髓为珠玉,汗流为雨泽,身之诸虫,因风所感,化为黎甿。③苗族女子麻布蜡染和靛染百褶裙。云南省嵩明县,1996,笔者摄记起盘王先记起,盘王记起种苧麻;种得苧麻儿孙绩,儿孙世代绩罗花。记起盘王先记起,盘王记起造高机;造得高机织细布,布面有条杨柳丝……④制造“撑天伞”的姑娘娃爽,摊晒缝制撑天伞用的白布时,被蜜蜂弄了许多斑斑点点的蜡渍。后来,腐烂的梨花树叶将布染黑。娃爽只好把布拿去洗,污渍洗净,现出蓝底白花的布。蜡染术也便由此传了下来。⑤织绩木皮,染以草实,好五色衣服,制裁皆有尾形。⑥①②③④⑤⑥苗族《盘王书》,参见袁珂《古神话选释》,北京:人民文学出版社1982年,第6页。贵州省民间文学组整理,田兵编选:《苗族古歌》,贵阳:贵州人民出版社1997年,第190-192页。《绎史》卷一引《五运历年记》,转引自袁珂《古神话选释》,第9页。苗族《盘王书》,参见袁珂《古神话选释》,第6页。详见潘充华记录整理的苗族民间故事《蜡染的传说》,中国民间文艺研究会贵州分会、贵州苗族民间文学讲习会编印《民间文学资料》第51集,1982年。(晋)干宝《搜神记》卷一四,见黄涤明译注《搜神记全译》,贵阳:贵州人民出版社1991年,第382页。

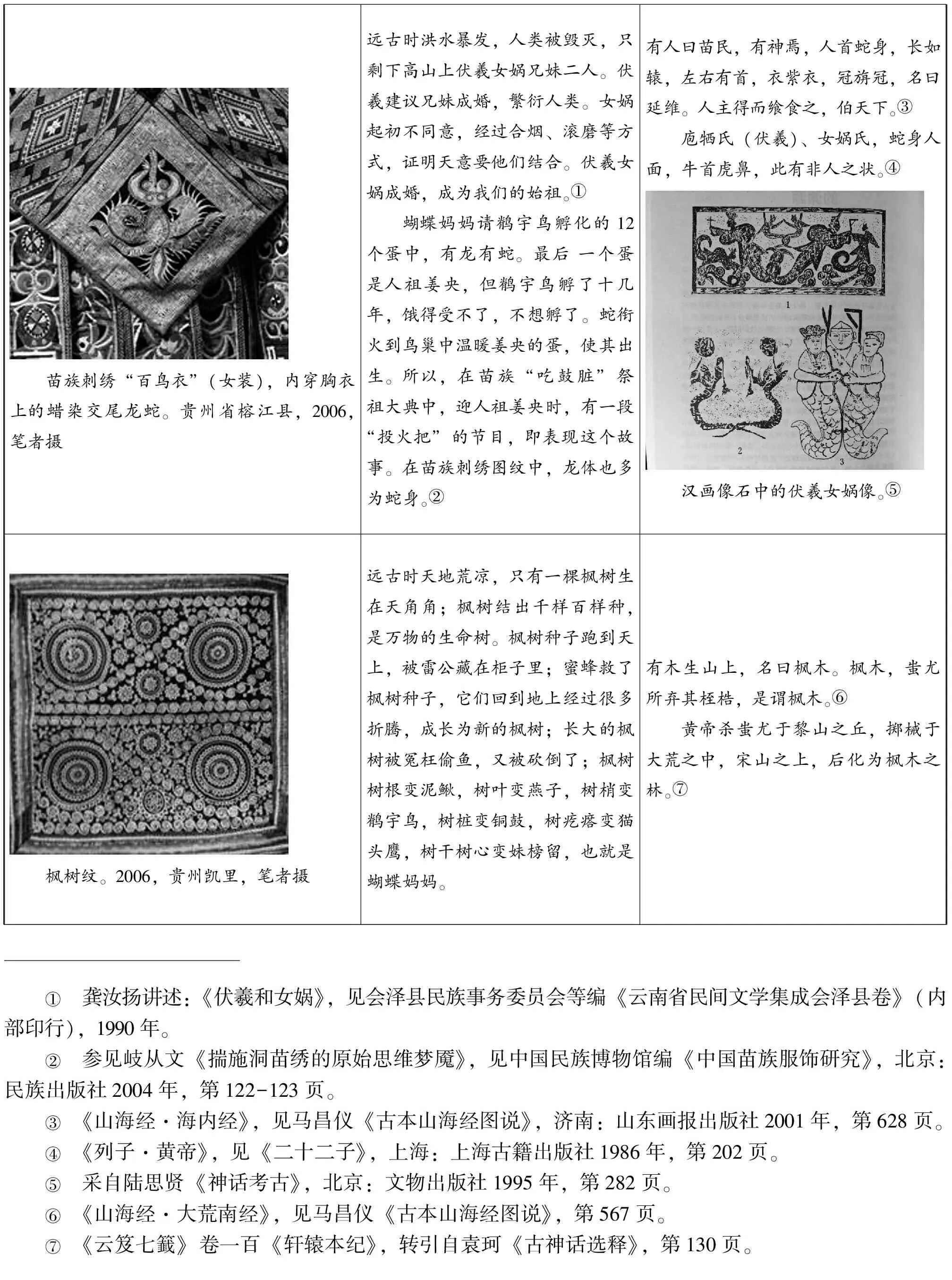

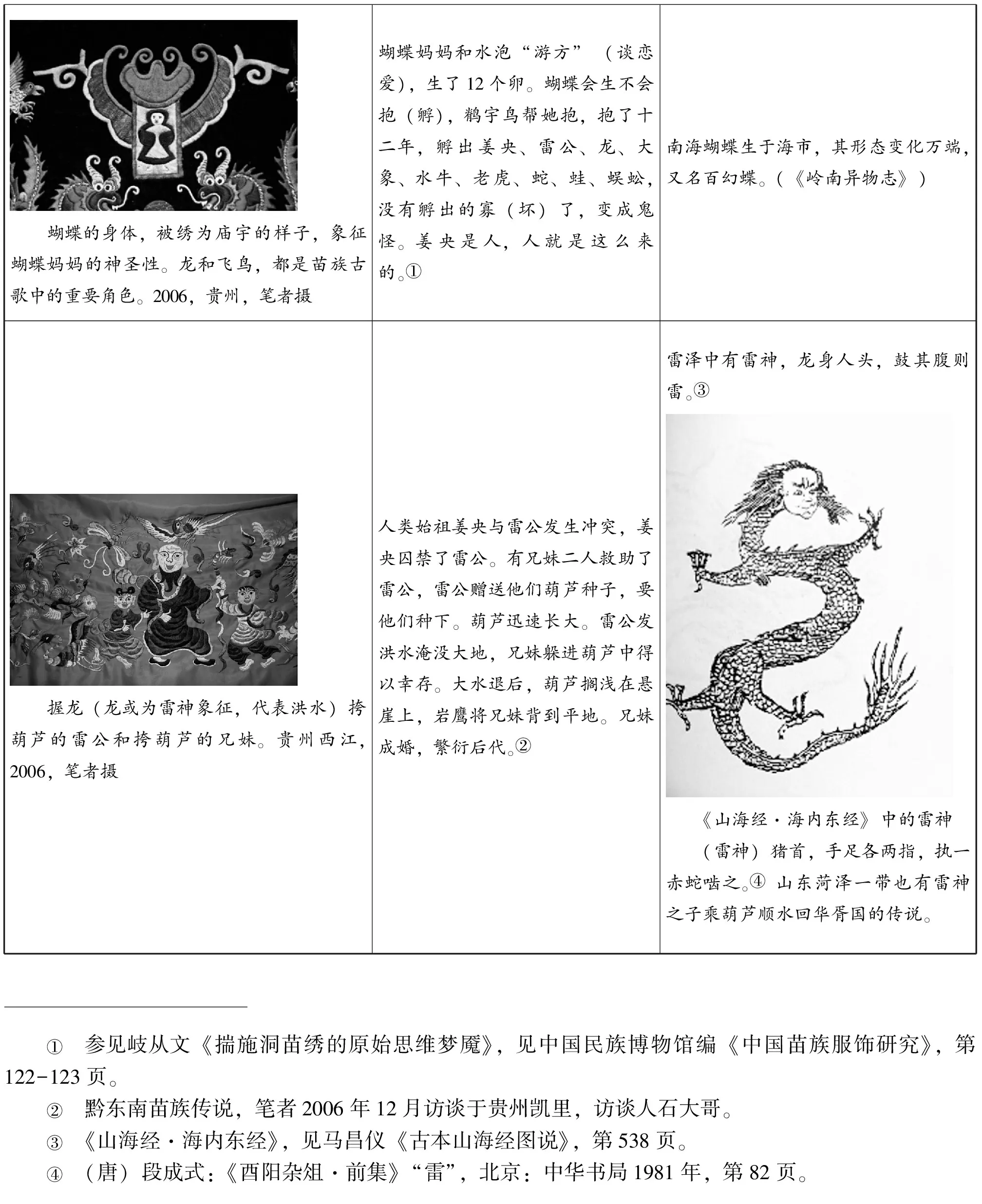

苗族刺绣“百鸟衣”(女装),内穿胸衣上的蜡染交尾龙蛇。贵州省榕江县,2006,笔者摄远古时洪水暴发,人类被毁灭,只剩下高山上伏羲女娲兄妹二人。伏羲建议兄妹成婚,繁衍人类。女娲起初不同意,经过合烟、滚磨等方式,证明天意要他们结合。伏羲女娲成婚,成为我们的始祖。①蝴蝶妈妈请鹡宇鸟孵化的12个蛋中,有龙有蛇。最后 一个蛋是人祖姜央,但鹡宇鸟孵了十几年,饿得受不了,不想孵了。蛇衔火到鸟巢中温暖姜央的蛋,使其出生。所以,在苗族“吃鼓脏”祭祖大典中,迎人祖姜央时,有一段“投火把”的节目,即表现这个故事。在苗族刺绣图纹中,龙体也多为蛇身。②有人曰苗民,有神焉,人首蛇身,长如辕,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延维。人主得而飨食之,伯天下。③庖牺氏(伏羲)、女娲氏,蛇身人面,牛首虎鼻,此有非人之状。④汉画像石中的伏羲女娲像。⑤枫树纹。2006,贵州凯里,笔者摄远古时天地荒凉,只有一棵枫树生在天角角;枫树结出千样百样种,是万物的生命树。枫树种子跑到天上,被雷公藏在柜子里;蜜蜂救了枫树种子,它们回到地上经过很多折腾,成长为新的枫树;长大的枫树被冤枉偷鱼,又被砍倒了;枫树树根变泥鳅,树叶变燕子,树梢变鹡宇鸟,树桩变铜鼓,树疙瘩变猫头鹰,树干树心变妹榜留,也就是蝴蝶妈妈。 有木生山上,名曰枫木。枫木,蚩尤所弃其桎梏,是谓枫木。⑥黄帝杀蚩尤于黎山之丘,掷械于大荒之中,宋山之上,后化为枫木之林。⑦①②③④⑤⑥⑦龚汝扬讲述:《伏羲和女娲》,见会泽县民族事务委员会等编《云南省民间文学集成会泽县卷》(内部印行),1990年。参见岐从文《揣施洞苗绣的原始思维梦魇》,见中国民族博物馆编《中国苗族服饰研究》,北京:民族出版社2004年,第122-123页。 《山海经·海内经》,见马昌仪《古本山海经图说》,济南:山东画报出版社2001年,第628页。《列子·黄帝》,见《二十二子》,上海:上海古籍出版社1986年,第202页。采自陆思贤《神话考古》,北京:文物出版社1995年,第282页。《山海经·大荒南经》,见马昌仪《古本山海经图说》,第567页。《云笈七籖》卷一百《轩辕本纪》,转引自袁珂《古神话选释》,第130页。

蝴蝶的身体,被绣为庙宇的样子,象征蝴蝶妈妈的神圣性。龙和飞鸟,都是苗族古歌中的重要角色。2006,贵州,笔者摄蝴蝶妈妈和水泡“游方”(谈恋爱),生了12个卵。蝴蝶会生不会抱(孵),鹡宇鸟帮她抱,抱了十二年,孵出姜央、雷公、龙、大象、水牛、老虎、蛇、蛙、蜈蚣,没有孵出的寡(坏)了,变成鬼怪。姜央是人,人就是这么来的。①南海蝴蝶生于海市,其形态变化万端,又名百幻蝶。(《岭南异物志》)握龙(龙或为雷神象征,代表洪水)挎葫芦的雷公和挎葫芦的兄妹。贵州西江,2006,笔者摄人类始祖姜央与雷公发生冲突,姜央囚禁了雷公。有兄妹二人救助了雷公,雷公赠送他们葫芦种子,要他们种下。葫芦迅速长大。雷公发洪水淹没大地,兄妹躲进葫芦中得以幸存。大水退后,葫芦搁浅在悬崖上,岩鹰将兄妹背到平地。兄妹成婚,繁衍后代。②雷泽中有雷神,龙身人头,鼓其腹则雷。③《山海经·海内东经》中的雷神(雷神)猪首,手足各两指,执一赤蛇啮之。④山东菏泽一带也有雷神之子乘葫芦顺水回华胥国的传说。①②③④参见岐从文《揣施洞苗绣的原始思维梦魇》,见中国民族博物馆编《中国苗族服饰研究》,第122-123页。黔东南苗族传说,笔者2006年12月访谈于贵州凯里,访谈人石大哥。《山海经·海内东经》,见马昌仪《古本山海经图说》,第538页。(唐)段成式:《酉阳杂俎·前集》“雷”,北京:中华书局1981年,第82页。

苗族“百鸟衣”。贵州榕江,2006,笔者摄“鸟是人的魂”。(苗族巫师访谈)洪水将吞没蚩尤坝时,是神鸟传递信息才使苗民得以逃生,又是神鸟冲进洪水波涛中抢叼粮食和树种,今天才有粮食和山林。①黄帝杀蚩尤,有白虎误噬一妇人,七日气不绝。黄帝哀之,葬以重棺石椁。有鸟翔冢上,其声自呼为伤魂,则此妇人之灵也。②①②《蚩尤神话》,转引自曾宪阳、曾丽《苗绣》,贵州:贵州人民出版社2009年,第73页。《拾遗记》卷九,见袁珂编《中国神话资料萃编》,成都:四川省社会科学出版社1985年,第58-59页。

①《蚩尤神话》,转引自曾宪阳、曾丽《苗绣》,贵州: 贵州人民出版社2009 年,第73 页。

②《拾遗记》卷九,见袁珂编《中国神话资料萃编》,成都: 四川省社会科学出版社1985 年,第58 - 59 页。

2.蚩尤族群与黄帝族群

苗族和汉族等相关民族的先祖,在远古时分属九黎三苗和华夏诸族,其首领分别为蚩尤和黄帝。两大族群历史上有过许多文化上的交集互动,最终因战争分道扬镳,一个雄踞中原,一个四处迁徙。

苗族口述史诗和服饰图纹叙述了远古战败后举族流亡的历史,《史记》《太平御览》等古籍也记载了黄帝和蚩尤的那场大战。贵州凯里苗族刺绣绣有一位额头写有“天”字,帽上绣“我服天我服地”,执刀骑神兽,背有翅膀和令旗的人,应该是苗族对自己英雄祖先的描绘。(2)燕达、高嵩《苗族盛装》释为清代苗族起义领袖张秀眉,但从其背生翅膀的情况看,可能描绘的是更早的祖先。贵阳:贵州民族出版社2004年,第9页。“我服天我服地”,是蚩尤族群的自述;“不用帝命”,是黄帝族群的评论。一个要做众生代表颁发“帝命”,一个服天服地不服帝,不愿归顺,于是便打了起来。蚩尤族群骁勇善战,装备精良(因善冶金,制作强兵硬弩,甲胄如“铜头铁额”,有奇异粮草——可“食沙石子”),服饰奇异(“肋下有羽”——疑为苗族的大披肩“戳苏”),能够“飞空走险”。黄帝族群九战不胜,最后靠巫术和计谋克之。苗族口述文本也谈到,他们最初以人勇弩强获胜,后遇诈不敌。离开家乡时他们很悲伤,只有把故国山河绣在长衫、披肩和围裙上,贴身携带。比如,衣衫上的花纹是故土罗浪周底,围裙上的线条是迁徙经过的江河,蜡染的纹样是新居地的田地和楼房。“格也爷老、格蚩爷老、甘骚卯碧,九种式样挂身呀(把九种事情都记在衣裙上啦)”。(3)云南省安宁县草铺乡青龙哨办事处水井湾苗村龙树岗先生(时年46岁)讲述,1989年11月,笔者采录。苗族服饰上的那些纹饰,涉及的是远古炎黄与蚩尤两大族群的关系问题,它们甚至延伸到历史上民族关系的许多事件。但这样大的问题,可能就隐藏在苗族衣角上一个个常见的纹样之中,需要结合神话和其他文化形态进行综合的考察。

苗族服饰文本苗族口述文本汉文古籍和图像文本他额头写有“天”字,帽上绣“我服天我服地”,执刀骑神兽,背生翅膀,插令旗。这是苗族对自己英雄祖先的描绘。贵州凯里,2006,笔者摄展开如翅的苗族披肩。云南嵩明,2010,笔者摄 (蚩尤)头戴牛角,身披牛皮战袍,有时飞在空中,与黄帝作战。 ①几千年前,黄河一带是苗族的地盘,我们的祖先格蚩爷老(意为“尊敬的长老蚩尤”)等,在北方建了一座京城,城建得又大又漂亮。② 西北海外,黑水之北,有人有翼,名曰苗民。颛顼生驩头,驩头生苗民,苗民厘姓,食肉。③蚩尤铜头啖石,飞空走险。④南朝画像砖中的蚩尤像⑤戴银冠的绣花半臂宽袖衣。贵州省凯里市铜鼓村,2006,邓圆也摄 贵州雷山西江苗族传说她们戴的银角,是源自古代战争时祖先为抵御外敌而专门设计的头饰。黔西北大花苗用细竹篾片编成一种雉形角冠,直称为“蚩尤冠”,把服饰上的吊须、吊旗等直称为“蚩尤旗”。⑥西江苗族老银匠说,苗族银角上打制的装饰纹样中必有龙纹:“这是纪念祖先蚩尤的,必不可少的。”身有龙纹表示自己和祖先血脉相承。⑦汉画像砖蚩尤像蚩尤氏耳鬓如剑戟,头有角,与轩辕斗,以角觝人,人不能向。⑧①②③④⑤⑥⑦⑧见潘定恒等主编《蚩尤的传说》“苗族蚩尤神话”,贵阳:贵州人民出版社1989年,第49页。武定县九厂乡椅子店村公所干海子村张文志讲述,流传地:云南省武定县一带,1989年9月,笔者采录。《山海经·大荒北经》,见马昌仪《古本山海经图说》,第619页。《山海经·大荒北经》吴任臣注引《广成子传》,转引自袁珂《古神话选释》,第129页。取自渠传福《〈山海经〉图像亡佚考》,《中国美术报》2018年2月11日, http://www.cnarts.net/cweb/news/read.asp?id=406629李黔滨:《苗族头饰概说》,载中国民族博物馆编《中国苗族服饰研究》,第24页。杨昌国:《苗族服饰符号与象征》,贵阳:贵州人民出版社1997年,第149页。《述异记》卷上,转引自袁珂《古神话选释》,第135页。

清末苗族绣片。贵州施洞,曾宪阳、曾丽采集现代苗族绣片。贵州台江,曾宪阳、曾丽采集① 贵州三穗县寨头村苗族的蚩尤庙里供有一饕餮状的蚩尤像、一只祖鼓、几对水牛角,当地苗族将三者统称为“嘎尤”意指蚩尤。②小臣方卣饕餮纹。商代晚期,上海博物馆展品,笔者摄西方荒中……有人,面目手足皆人形,而胳下有翼,不能飞。为人饕餮,淫逸无理,名曰苗民。③《述异经》认为,饕餮指的是西南的三苗。传说黄帝战蚩尤,蚩尤被斩,怨气不散,其首落地化为饕餮,为黄帝族畏惧的四凶之一。“铜头铁额”。贵州省榕江县,2006,笔者摄 贵州镇宁县苗族老年妇女穿的裙子叫“代好”,意为“迁徙裙”。裙面上以色布做成八十一小横条,分为九组,每组九小条。当地苗族解释说:这是表示古时候的始祖生育有九个儿子,九个儿子每人又生了九个孙子,共八十一人。在迁徙分离时为了不忘是来自同一祖先之脉,就这样记录在裙子上了。④苗族喜欢打猎,弩射得好。“三福”派人来学射弩,苗人教他们学了九种射法,就是没教擦药。后来打仗时,他们射伤苗人,苗人不会死。⑤ 造冶者蚩尤也。⑥葛庐之山,发而出水,金从之,蚩尤受而制之,以为剑铠矛戟。⑦黄帝摄政前,有蚩尤兄弟八十一人,并兽身人语,铜头铁额,食沙石子,造立兵杖、刀、戟、大弩,威振天下,诛杀无道,不仁不慈。⑧①②③④⑤⑥⑦⑧曾宪阳、曾丽:《苗绣》,贵阳:贵州人民出版社2009年,第84页。杨昌国:《苗族服饰符号与象征》,贵阳:贵州人民出版社1997年,第204页。《神异经·西荒经》,见袁珂编《中国神话资料萃编》,第302页。杨正文:《苗族服饰文化》,贵州:贵州人民出版社1998年,第246-247页。武定县九厂乡椅子店村公所干海子村张文志讲述,流传地:云南省武定县一带,1989年9月,笔者采录。《太平御览》卷八三三引《尸子》,见袁珂编《中国神话资料萃编》,第54页。《管子·地数篇》,见袁珂编《中国神话资料萃编》,第53页。《太平御览》卷七九引《龙鱼河图》,《太平御览》第一册,北京:中华书局1985年,第368页。

苗族葫芦笙。2006,贵州雷山,笔者摄19世纪末20世纪初的贵州大花苗背牌。王永华(苗族)提供 打退了敌人,放心过年。大家把酒端出来,喝得醉倒一大片。只有一个人心眼多,他不敢喝醉酒,一个人在城墙外的大浪场,边吹芦笙边跳,很是灵活。城外的敌人本来想趁苗人喝醉酒时再来攻打的,看见他跳得那样灵活有劲,都说:“打不起,打不起,一个人都是那么厉害,城里的人肯定更有准备。”①(“三福”)占据了先人居住的地方。(祖先)只有把这些景致做成长衫,拿给年轻的妇女穿。衣衫上的花纹就是罗浪周底,围裙上的线条就是奔流的江河。他们把这些当作永远的纪念,说明苗族曾经有过这样的历程。② 黄帝与蚩尤九战九不胜。③汉画像石中的蚩尤19世纪末20世纪初的贵州大花苗。王永华(苗族)提供 女人头发缠成的尖角,不是角,而是一路上过水太多,怕弄霉了苞谷种子,女人就把它们缠在头发上,顶着过河。据老人说,离开京城,苗家游一天一夜水,走一天一夜干地,又游两天两夜水,走两天两夜干地,再游三天三夜水,走三天三夜干地,最后游五天五夜水,走五天五夜干地,才到了这里。妇女都喜欢梳高发髻,就是从那时兴起的。④ 《淮南子·齐俗训》谓“三苗髭首”,“髭”,即“以枲束发也”,枲即麻。“髭首”即用麻发盘头而为“椎髻”。①②③④武定县九厂乡椅子店村公所干海子村张文志讲述,流传地:云南省武定县一带,1989年9月,笔者采录。夏扬整理:《苗族古歌》,潞西:德宏民族出版社1986年。《太平御览》卷一五引《黄帝玄女战法》,《太平御览》第一册,第78页。武定县九厂乡椅子店村公所干海子村张文志、武定县文化馆朱宪荣讲述,1989年9月,笔者采录。

3.主流史之外的历史叙事

对于较近的可考历史,苗族服饰采用的则是更具象一些的记录。那些在主流史书里被作为“暴乱者”示众的人,在黔东南苗族的心中,却是起义首领和民族英雄,他们的画传被绣在衣袖上,永志不忘。

苗族服饰文本苗族口述文本汉文古籍和图像文本绣有张秀眉等苗族英雄的绣片在黔东南苗族中十分流行。上:贵州黔东南苗族侗族自治州台江县,台湾长河艺术文物馆藏品;下:贵州凯里,笔者收藏苗族传说中有名叫芜莫席(音)、巫妮的苗族女英雄,她们背着孩子,手持弓箭,口衔利刃,骑在马上。当地苗族都熟知女英雄的传奇故事,“她很猴(厉害)呢!”贵州,2006,笔者摄及收藏 官家凭武力, 夺我苗家田。官府向客家,苗家受欺压。屯里兵几何?苗家汉几多?为何受欺负,为何受抢夺。到了恶岭上,到了高坡上。田无蓄水空,地无平坦地。使我苗家汉, 饿饭又无钱;使我苗家女,不得银装穿!①苗王“诺的公”武艺很好,曾杀虎救人。明洪武年间,苗人被赶出贵阳,苗王战死。为了纪念苗王,当地苗族每逢跳月,都要仿照苗王服饰,穿上有银饰背牌(苗王印章)的服饰。② 土司通事挟其势力,多置爪牙,以朘剥苗民。每年食米取之,烟火钱取之,丧葬嫁娶费取之,男女生辰费取之,世职承袭费取之,夫马供应费取之,汉官过境,藉名辨差,所出者一,所入者百,又取之,然犹谬谓土司通事之正供也。正供无厌,又推而广之,格外苛派,千百其术,稍不如欲,鞭朴立加。甚至无事之家,但属小康者,土官奸民相依倚,往往凭空结撰,以非刑搕索之,家倾乃已。土差则百十为群,下乡舆马供应比於上官,连村震动,数月不宁。……苗民无饱食暖衣之日,又时有怨恨报复之心,而欲其不叛也,难矣!③张秀眉等“于诸苗最为黠鸷”,“为苗疆祸首”。④龚继昌攻岩洞,降其酋义忘,使侦秀眉,随所至而攻之,破八砦,秀眉独将数十人匿乌鸦坡,生俘之,斩以徇。苗砦存者十之二。⑤①②③④⑤流传于贵州凯里一带讲述清代张秀眉起义中女将巫妮的苗族民歌。见http://www.baike.com/wiki/潘阿妮。丁朝北:《黔南苗族服饰试论》,载中国民族博物馆编《中国苗族服饰研究》,第96-97页。易佩绅:《贵东书牍》卷3,5-7页,“禀请变通旧制各事宜”。转引自王阖运《援贵州篇》,见互动百科http://www.baike.com/wiki/苗民。据清同治十一年五月十二日湖广总督李瀚章、署理湖南巡抚王文韶奏。转引自王阖运《援贵州篇》,见互动百科http://www.baike.com/wiki/苗民。王阖运《援贵州篇》,见互动百科http://www.baike.com/wiki/苗民。

上表的分述,分两个层面:一是图像文本和语言、文字文本的分述,一是主位视角和客位视角的分述。在最初的起源神话中,两大远古族群口述或被文字记录下来的创世神话,都有某物(树木、动物或神人)“化生”万物的内容。它们说明两大族群在文化或思维方式上,曾有交集或具有某些共同的特征。随着争端的发生,两者的叙事,无论是口述、文字文本还是图像文本,便因立场的不同,而对同一事件和对方,出现不同的描述。

类似的例子不胜枚举,图像与神话或史诗的互文,在许多民族中都有存在。从认知人类学角度看,人类一般都拥有视觉化想象。如欲将信息作为群体的长期记忆存储,在没有文字的情况下,以图像来“固化”,是一种普遍采用的方式。它可以将在不同时间状态下流动的事件,凝固和呈现于一个空间(画面)中。民族服饰纹样,具有这样的特性。它们是集体记忆的另类书写与固化,与口述叙事形成互文并可通诠。即使是纯粹的口头叙事,在认知、表达和传播的时候,呈现在讲述者和受众心目中的故事,也可能是图像化或内视化的。比如某些民族的叙事长诗演唱者,据说唱到一定程度,演唱者的眼前就像放电影一样,“看”着唱下去就是了。(4)参阅“第七届IEL国际史诗学与口头传统讲习班‘图像、叙事及演述’”(2017,11,18-21,北京)上莱昂纳德·查尔斯·米尔纳教授和朝戈金教授的报告。当然他们也调动了听众的视觉性想象,让人如同身临其境,感同身受。这种情况,在叙事性表述中,比较常见。它是与逻辑思维完全不同的另外一种思维方式——形象思维。它们之所以能够互文和通诠,与这种认知与思维的共性有关。

三、作为一种“写本”的服饰

2008年,收藏家黄英峰先生和夏威夷大学艺术展览馆馆长Tom Klobe,邀请我参加在美国举办的“中国西南少数民族服饰”展览和研讨会。在设计研讨会主题的时候,我们认为,过去看民族服饰,大多只看到款式的奇异和制作工艺的精美。但在田野调查中会发现,民族服饰不仅仅是一种图像的物质媒介载体,它背后隐藏着民族的社会结构和文化体系,仅仅通过工艺来谈论是不够的。特别是西南一些无文字民族,他们的服饰中隐藏着丰富的文化密码,是集体记忆的视觉表达和族群文化史的另类书写。(5)Deng Qiyao, 2009 The Other Writing of People without a Written Language,Writing with Thread, University of Hawai’i Art Gallery.P43-57.他们为特殊场合制作和穿着的服装和饰品,形成了回顾、展现和宣传人们文化历史变迁的过程和媒介。(6)Angela Sheng. Reading Costumes as “Texts” and Decoding Ethnic Visual Culture of Southwest China.to Huang Ying Feng. Writing with Thread:Traditional Textiles of Southwest Chinese Minorities , University of Hawai’i Art Gallery, 2009.P15.我们商定的主题和展览借用的“针笔线墨”或“绣绘”,(7)岐从文:《中国贵州苗族绣绘》,南京:江苏美术出版社1998年。生动体现了这个意思。这些象形的“字”,不仅和祖先留下的神话传说有关联,有的甚至和商周时代文物上的某些纹饰十分相似,具有一脉相承的文化特征。因此,民族服饰研究不可避免地会和人类学、民族学、神话学和考古学联系在一起。

文字记载下来的历史,只是人类文化史的一部分;用文字书写历史的族群,也只是文化史书写者的一部分。在文字形成之前的“史前”,人类早以物象、图像、动作和声音在“书写”历史;无文字族群,也创造了诸多非文字的文化。包括神话研究在内的民间口传文化的研究,以及包括服饰图像在内的视觉表达研究,具有特别的意义。通过口述文本和图像文本的互文与互补,我们可以看到文化更丰富、细微和生动的层面。更重要的是,这种意义不仅仅是方法论层面的,同时也是认识论、价值论等层面的,它让文化史不再为帝王史所遮盖所垄断,而是具有了更多人民性的、复线的和多元的内容。而“非文字书写的文化史”,不仅对神话学研究,对于人类文化史的研究,也是意义重大的。

正像神话研究不仅仅是文学研究一样,服饰研究也不能仅仅是图像研究。特别是与信仰相关联的作品,它们需要在某些重大仪典礼某些民俗场合,才能由特定的人(法师、长老或长者),在特定的时间地点,举行特定的仪式,将其示出。服饰也不仅仅是“美”的艺术作品,更蕴含着丰富的文化内涵。许多服饰,需要在特定的节日、祭祀或人生礼仪中才能穿服,它们的功能,和神话类似。所以,从图像、服饰等角度观察研究创世神话等口述文献甚至文字文献,关注“非文字书写的文化史”,是一条可能的路径。

通过对包括服饰在内的非文字书写的文化史的田野考察及研究,可以发现,文化,不仅仅是文字记录的那些东西;文“字”,也不仅限于我们认识的类型。民族服饰和神话传说、考古文物、历史文献之间,具有极强的互文性。那些以物象、图像(包括服饰)、动作等视觉表达方式与口头叙事,是在无文字时代与无文字族群中延续很久的文化行为。口头叙事传统产生了大量神话、传说、古歌和史诗,视觉表达传统亦在玉佩、陶纹、岩画、服饰等不同媒介上留下了无数象形和象征的“言说”,正所谓“岁月失语,唯石(陶、衣等等)能言”。它们以跨媒介和非文字方式书写的文化史,创制于“有史(文字史)”之前的漫长时间,广布于有文字族群之外的广阔空间。

无文字族群的历史叙事和文化传承,一般通过族群内的口述史、图像史以及相关仪式、民俗等进行表达。在无文字时代和无文字民族中,口耳相传、动作或图像等,是信息传播的主要方式,由此而形成我们现在称为神话、传说、古歌、史诗、谣谚以及以象征性物像、图像和仪式等为基本内容的无形文化遗产。口述史和以图叙事的方式,过去是历史书写和知识传承的一种方式,现在对一些无文字民族来说,依然是历史书写和知识传承的一种方式,具有特定的文化功能。已经有许多不同学科的研究证明,许多族群的古史和他们的口传文化及其象征系统是互文互证并一脉相承的。我们对服饰符号进行叙事或仪式结构、符号类型和象征意义的分析,也旨在说明,许多以“艺术”形式呈现的图像文献,是无文字时代和无文字族群叙述历史、传承文化的一种方式,是以非文字形式书写的文化史和心灵史。

当然,我们也要明白,尽管图像研究很有趣,但这只是文化研究的一个角度,它不应该,也不可能离开口述文化,更不可能忽略文字文明。相对于口头叙事的可变性和流动性而言,图像叙事在不同程度上对事件有所固化。但在传播时,它们又必须处于特定的习俗或仪式语境中,依靠口头叙事或文字叙事的释读。从图像、服饰等角度观察研究创世神话等,离不开文字,更离不开口述的文本。类似服饰这样的图像,虽然很形象,可直观,但作为信息能指符号,它们也有所指不明确,阐释多义性等特点。如果脱离了本文化持有者的解读,脱离了它们特定的文化语境,就很难清晰地传达它们的意义。甚至就是本文化持有者的解读,由于时代的变异,空间的转换,个人身份的不同,也会出现不同的解读。所以,我们必须对此保持足够的警惕,尽可能避免独断性判读和过度解释。

总而言之,图像和语言文字虽然各有不同的媒介载体和符号系统,甚至可以说在文化史和族群史上可能分属不同的文化系统,但是,我们不能孤立地看待它们。因为在族群的历史和实际生活中,它们是可以互补、互文、互证的文化符号形式,是文化整体的不同构成部分。口述文本和视觉文本,可以“证史”,亦可“证心”。从不同族群异曲同工的神话母题,从不同文明各美其美的“以图叙事”传统, 我们看到超越于一切种族和文字的人类认知和创造的共性。