鼻中隔偏曲对侧下鼻甲骨角度变化的CT分析

叶旻斐

(武夷学院 旅游学院,福建 武夷山 354300)

临床工作中发现鼻中隔偏曲患者往往伴随偏曲对侧下鼻甲结构改变,其中包括下鼻甲肥大及下鼻甲骨角度的变化。目前普遍认为偏曲对侧下鼻甲肥大为继发于鼻中隔偏曲的代偿性肥大;但国外也有学者提出相反的观点[1],他们认为先天性或损伤造成的单侧下鼻甲骨性肥大引起鼻中隔偏曲。这种代偿性肥大包括粘膜和骨质的增生,但具体机制尚未明确。

关于鼻中隔偏曲患者在行鼻中隔矫正术后是否需要同时行下鼻甲手术以及进行何种类型的下鼻甲手术国内外学者的观点也不尽相同。有人报道有代偿性下鼻甲肥大的病人下鼻甲骨增大明显,尤其下鼻甲骨的前端和中间部位增大明显[2]。鼻中隔偏曲病人下鼻甲骨明显比正常人宽,该发现是对鼻中隔偏曲病人实行下鼻甲成形术的支持[3]。Grymer[4]认为骨性下鼻甲肥大应给予处理;对粘膜性下鼻甲肥大病例,该作者观察比较了单纯行鼻中隔矫正术与联合完成对侧下鼻甲成形术两组病人,发现其疗效差异无显著性。

Fuat Buyuklu[5]通过CT发现下鼻甲骨折外移术前术后下鼻甲骨与鼻腔外侧壁的距离发生变化,认为“下鼻甲压榨骨折外移术”是损伤较小、较为安全有效的术式,能够有效改善轻到中度下鼻甲肥大的鼻腔通气情况。根据我们所涉猎文献在鼻中隔偏曲对侧下鼻甲结构变化的研究中很少有提到下鼻甲骨角度变化,因此本文利用鼻窦冠状位CT对鼻中隔偏曲对侧下鼻甲骨角度进行观察分析,期望能为下鼻甲骨折外移术提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象

鼻中隔偏曲组:2017年1月至2019年1月于福建医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科门诊行鼻窦冠状位CT检查的鼻中隔偏曲(单纯高位、前部及后部鼻中隔偏曲除外)共42例,其中男性26例,女性16例,最小年龄18岁,最大年龄64岁,平均年龄33岁。

鼻中隔无偏曲组:2017年1月至2019年1月于福建医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科门诊行鼻窦冠状位CT检查的鼻中隔大致居中共49例,其中男性23例,女性26例,最小年龄19岁,最大年龄61岁,平均年龄32岁。

手术组:2018年3月至2018年12月于福建医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科门诊行鼻窦冠状位CT检查的鼻中隔偏曲伴下鼻甲肥大并入院行手术治疗的患者(单纯高位、前部及后部鼻中隔偏曲除外)29例,其中男性19例,女性10例,最小年龄18岁,最大年龄57岁,平均年龄31岁。

1.2 影像检查技术及方法

CT检查采用Toshiba公司Aquilion16层螺旋CT扫描,全部采用冠状位鼻窦平扫。扫描体位:患者在检查床上取仰卧位,头后仰;层厚与层间距:5 mm;扫描基线:听眶下线的垂线;扫描范围:前为眶前缘后至枕骨大孔前缘。

1.3 测量方法

将扫描后获得的图象传送到东芝工作站及Start PACS系统进行图片分析(软组织窗(300/40HU)进行观察)。

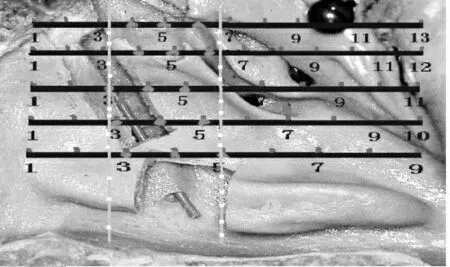

测量部位:下鼻甲平均长度50~60 mm,CT扫描层距5 mm,所以从前到后在鼻窦冠状位CT扫描中下鼻甲出现层数大约有9~13层;从前往后CT可以扫描到的下鼻甲层数用阿拉伯数字标志(如图1)。为了使所选取的CT层面能较好反应映下鼻甲中前部情况以及便于相对统一数据分析,当扫描到的下鼻甲总层数是9、10及11层时,取第3、4、5下鼻甲层面进行测绘;当总层数为12和13层时取第4、5、6层面;分别测量所取下鼻甲层面的面积和角度,取这3个层面的平均值进行统计学分析。(测绘层面的选取详见下图1)。

图1 测绘层面的选取Fig.1 Level of surveying and mapping

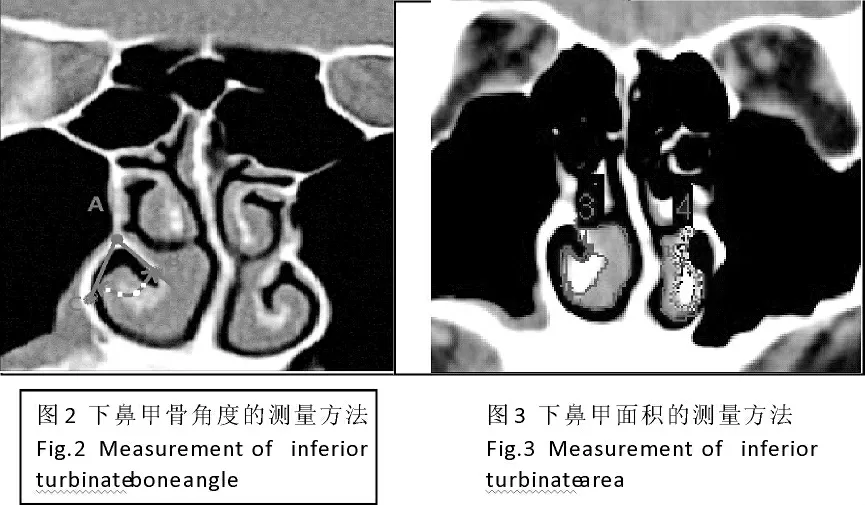

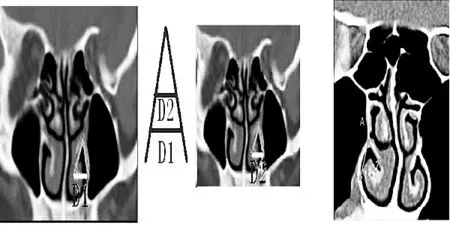

下鼻甲骨角度的测量:下鼻甲骨鼻腔外侧壁附着处为顶点A,下鼻甲骨最偏离鼻腔外侧壁处为B点,测量出AB的距离,以A为顶点,线段AB长度为半径向外旋转至与鼻腔外侧壁有一交点为C点,∠BAC的大小,即为下鼻甲骨角度。(下鼻甲骨角度的测量方法见图2)

下鼻甲面积的测量:通过手工勾画出所选红色区域内三个CT层面的双侧下鼻甲面积。(下鼻甲面积的测量方法见图3)

图3 下鼻甲面积的测量方法Fig.3 Measurement of inferior turbinate area

统计学处理:所得数据为计量资料,记录为Mean±SD,采用Microsoft office excel 2003软件进行处理,统计分析采用配对样本的t检验及两个独立样本的t检验,比较相关数据的差异性,认为P<0.05时差异具有统计学意义。

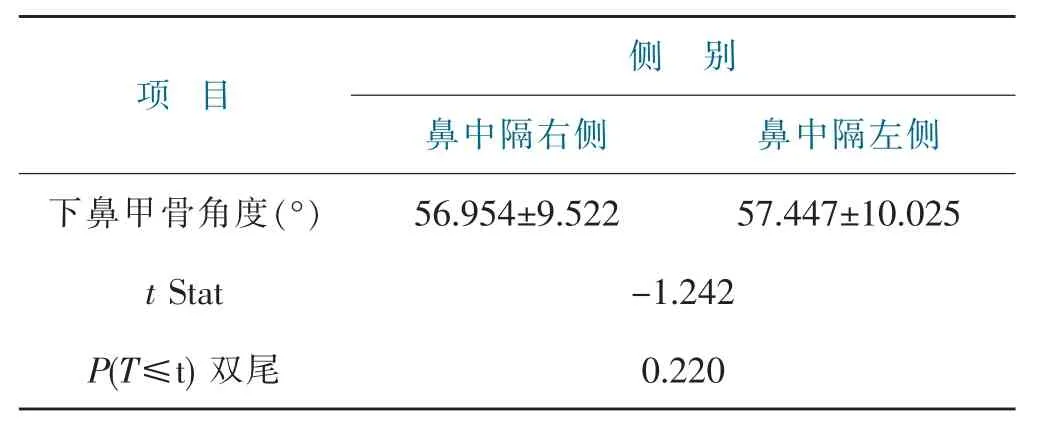

1.4 术前下鼻甲结构测量与分析

鼻中隔右侧下鼻甲骨的平均角度(56.954±9.522)°与左侧下鼻甲骨的平均角度(57.447±10.025)°比较,P=0.220,P>0.05,差异无统计学意义。说明鼻中隔无偏曲组鼻中隔左右侧下鼻甲骨角度没有显著性差异。以下统一用右侧下鼻甲骨角度作为鼻中隔偏曲组的正常对照组。

表1 鼻中隔无偏曲组鼻中隔左右侧下鼻甲骨角度对比情况Tab.1 Contrast of bilateral inferior turbinate bone angles in normal group

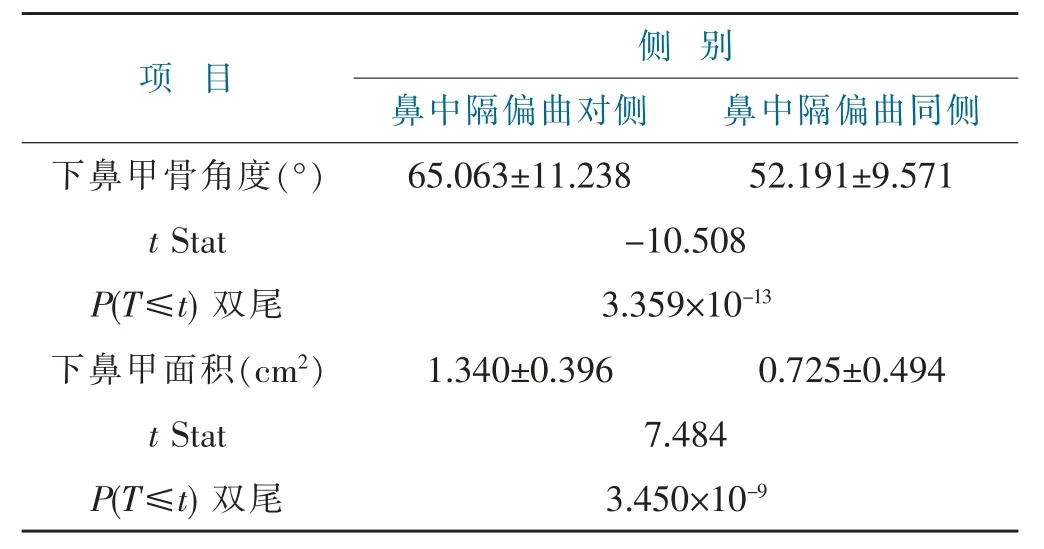

鼻中隔偏曲对侧下鼻甲骨角度(65.063±11.238)°与偏曲同侧下鼻甲骨角度(52.191±9.571)°比较,P=3.359×10-13,P<0.05,差异有统计学意义。说明鼻中隔偏曲对侧下鼻甲骨角度大于相对应偏曲同侧下鼻甲骨角度。与此同时,鼻中隔偏曲对侧下鼻甲面积(1.340±0.396)cm2与偏曲同侧下鼻甲面积(0.725±0.494)cm2比较,P=3.450×10-9,P<0.05,差异有统计学意义。说明鼻中隔偏曲对侧下鼻甲面积大于相对应同侧下鼻甲面积。

表2 鼻中隔偏曲组的偏曲对侧与同侧下鼻甲骨角度及面积对比情况Tab.2 Contrast of bilateral inferior turbinate bone angles and area in abnormal group

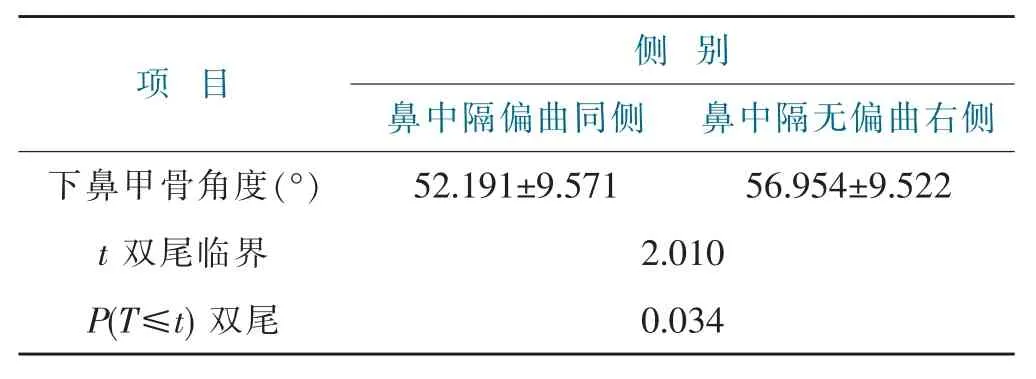

鼻中隔偏曲组的偏曲同侧下鼻甲骨角度(52.191±9.571)°与鼻中隔无偏曲组的鼻中隔右侧下鼻甲骨角度(56.954±9.522)°比较,P=0.034,P<0.05,差异有统计学意义。说明鼻中隔偏曲同侧的下鼻甲骨角度小于鼻中隔无偏曲组的下鼻甲骨角度。

表3 鼻中隔偏曲同侧与鼻中隔无偏曲右侧下鼻甲骨角度对比情况Tab.3 Contrast of inferior turbinate bone angles(the same side of the deflection and unbiased right)between abnormal and normal group

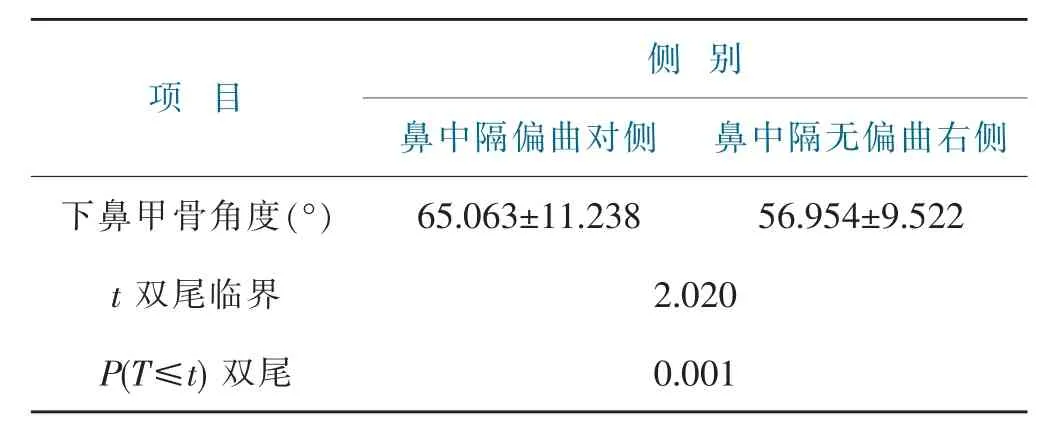

鼻中隔偏曲对侧下鼻甲骨角度(65.063±11.238)°与鼻中隔无明显偏曲组的鼻中隔右侧下鼻甲骨角度(56.954±9.522)°比较,P=0.001,P<0.05,差异有统计学意义。说明鼻中隔偏曲对侧的下鼻甲骨角度大于鼻中隔无明显偏曲组的下鼻甲骨角度。

表4 鼻中隔偏曲对侧与鼻中隔无偏曲右侧下鼻甲骨角度对比情况Tab.4 Contrast of inferior turbinate bone angles(the offside of the deflection and unbiased right)between abnormal and normal group

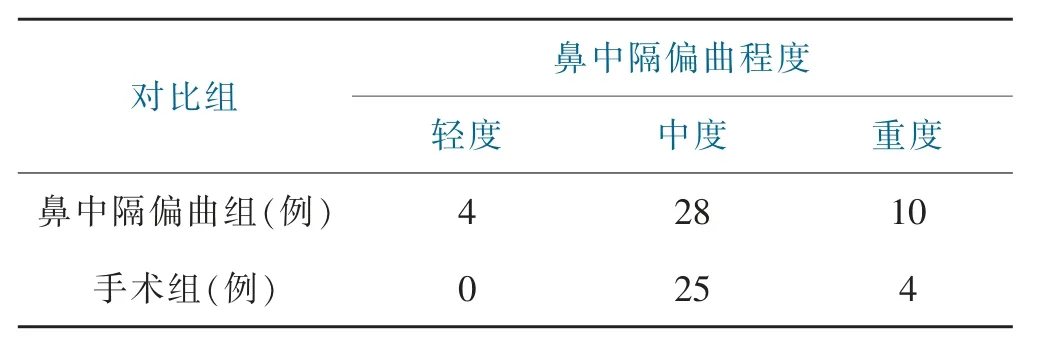

1.5 诊断

鼻中隔偏曲程度诊断标准:参考颜军等[6]人在临床调查中对鼻中隔偏曲程度进行的分类:Ⅰ度偏曲(轻度):鼻中隔距离正中线小于0.3 cm;Ⅱ度偏曲(中度):鼻中隔距正中线0.3~0.6 cm;Ⅲ度偏曲(重度):鼻中隔距离正中线大于0.6 cm。

表5 鼻中隔偏曲组和手术组鼻中隔偏曲程度分布情况Tab.5 Degree of nasal septum deviation in group with deviated nasal septum and in group being operated on

1.6 手术方法

鼻内镜下鼻中隔偏曲矫正术+下鼻甲压榨骨折外移术:鼻内镜下行传统方式的鼻中隔矫正术;下鼻甲压榨骨折外移术参照李晓军等人的方法[7]:在0°鼻内镜直视下,用止血钳沿下鼻甲根部进行压榨,并且将止血钳及压榨部位向外旋转90°,以将下甲骨折向鼻腔外侧。下鼻甲间断压榨,待鼻粘膜有明显压榨痕迹、苍白时即可。

2 结果与分析

治愈:鼻甲明显好转,无粘连现象,鼻塞消失,可见下鼻甲与鼻中隔间距3 mm以上。好转:鼻甲缩小,但是下鼻甲与鼻中隔间距3 mm以下,鼻腔通气好转。无效:治疗后鼻塞无好转现象,症状没有消失。

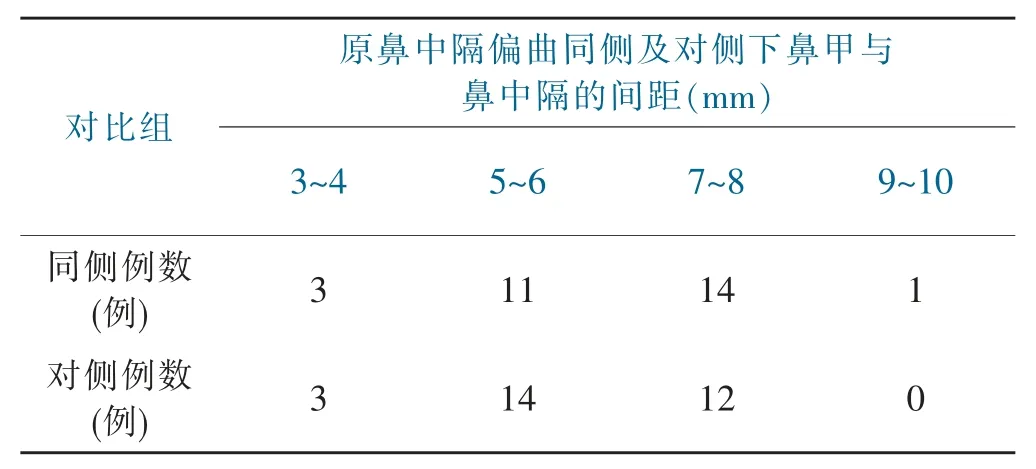

手术组患者术后一个月复查鼻窦冠状位CT,根据疗效标准,手术组29例双侧下鼻甲与鼻中隔间距均大于3 mm,大部分间距分布在5~8 mm(25例)。术后1个月随访全部患者治愈。

表6 原鼻中隔偏曲同侧及对侧下鼻甲与鼻中隔间距的分布情况Tab.6 The distance between the inferior turbinate and the septum in narrow and wide nasal

2.1 手术组偏曲对侧及同侧下鼻甲骨角度术前术后测量结果与分析

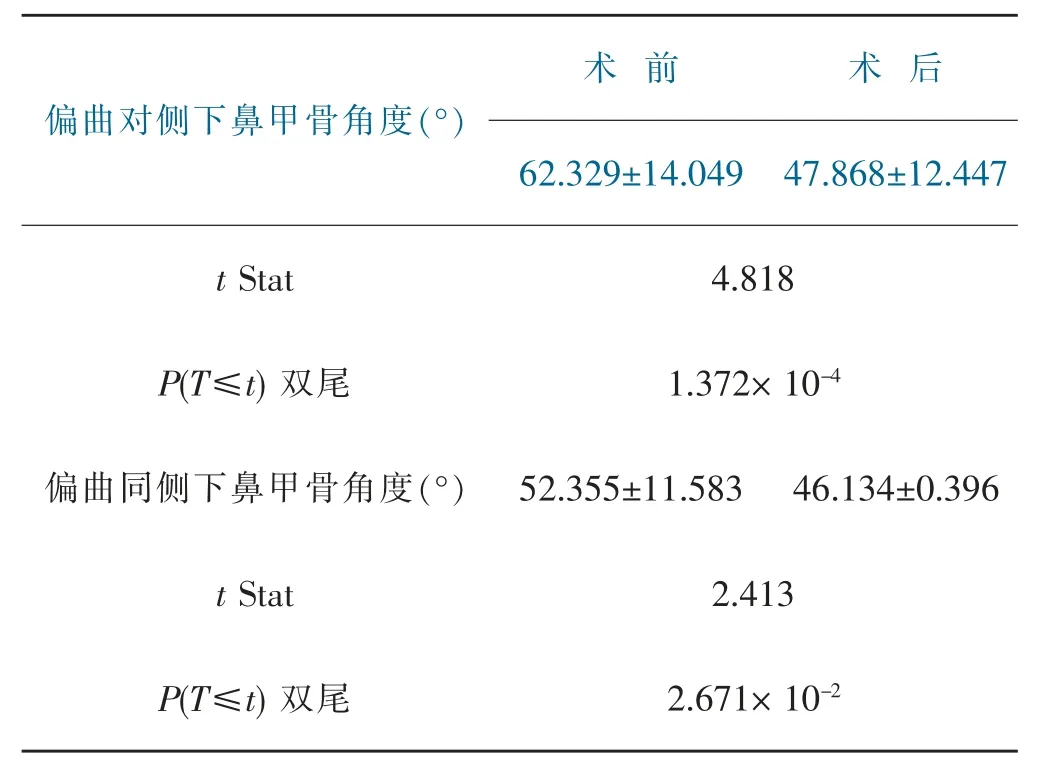

下鼻甲压榨骨折外移治疗后,术前偏曲对侧下鼻甲骨角度(62.329±14.049)°与术后偏曲对侧下鼻甲骨角度(47.868±12.447)°比较,P=1.372×10-4,P<0.05,差异有统计学意义。说明下鼻甲压榨骨折外移术使偏曲对侧下鼻甲骨角度变小;术前偏曲同侧下鼻甲骨角度(52.355±11.583)°与术后偏曲同侧下鼻甲骨角度(46.134±0.396)°比较,P=2.671×10-2,P<0.05,差异有统计学意义。说明下鼻甲压榨骨折外移术也同样可使偏曲同侧下鼻甲骨角度变小。

表7 下鼻甲压榨骨折外移术前术后偏曲对侧及同侧下鼻甲骨角度对比情况Tab.7 Comparison of inferior turbinate angles in both side of nasal before and after operation

2.2 手术组偏曲对侧与同侧下鼻甲面积术前术后测量结果与分析

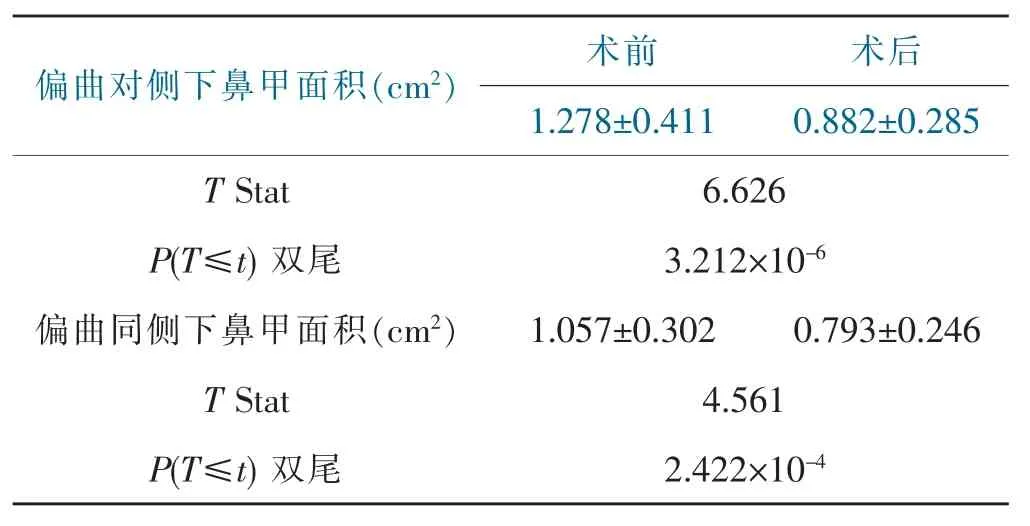

下鼻甲压榨骨折外移治疗后,术前偏曲对侧下鼻甲面积(1.278±0.411)cm2与术后偏曲对侧下鼻甲面积(0.882±0.285)cm2比较,P=3.212×10-6,P<0.05,差异有统计学意义。说明下鼻甲压榨骨折外移术使偏曲对侧下鼻甲面积变小;术前偏曲同侧下鼻甲面积(1.057±0.302)cm2与术后偏曲同侧下鼻甲面积(0.793±0.246)cm2比较,P=2.422×10-4,P<0.05,差异有统计学意义。说明下鼻甲压榨骨折术同样可使偏曲同侧下鼻甲面积变小。

表8 下鼻甲压榨骨折外移术前术后偏曲对侧与同侧下鼻甲面积对比情况Tab.8 Comparison of inferior turbinate area in both side of nasal before and after operation

3 讨论

3.1 下鼻甲结构与功能

下鼻甲是鼻腔最大的鼻甲,长度接近每个人的食指,具有调控鼻腔大部分空气流量,维持两侧鼻腔阻力,调节吸入空气的温度、湿度、滤过和清洁等作用[8]。下鼻甲分为外侧粘膜层、中间的下鼻甲骨质、内侧粘膜层;内侧粘膜层较外侧粘膜层厚(内侧粘膜层平均厚度为1.76 mm,外侧粘膜层平均厚度为1.03 mm)。中间的下甲骨为松质骨,由许多针状或片状的叫做骨小梁的骨质互相交织构成的,成人的下甲骨中含有大量的脂肪组织和血管。陷窝中含有大量的骨细胞[9]。下鼻甲骨成对存在但不对称,根据发育程度可大致分为4型:板障型(62.19%)、硬化型(8.83%)、混合型(28.63%)和气化型(0.35%)[10]。

3.2 鼻中隔偏曲对侧下鼻甲结构改变与机理探讨

鼻中隔偏曲不仅引起偏曲侧鼻腔通气功能下降,引起阻塞,结构逐渐萎缩;同时为减少过度通气,宽敞侧鼻腔的下鼻甲、中鼻甲的结构逐渐代偿性增生肥大,从而引起双侧鼻腔功能异常,最终引起阻塞性炎症[11]。

这种代偿性肥大具体的机制和原因尚不明确。目前多数人认为鼻中隔偏曲伴发的对侧下鼻甲肥大为继发于鼻中隔偏曲的代偿性肥大。鼻腔过宽或过窄都会破坏气流屏障的精巧平衡,使空气不能与鼻腔黏膜充分接触,产生鼻阻。鼻中隔偏曲患者偏曲的对侧空间较正常相对扩大,而偏曲同侧较正常相对减小,这就破坏了气流屏障的精巧平衡,偏曲对侧的鼻阻力就可能减小,为了重新恢复气流平衡,可能就会引起下鼻甲的代偿性肥大[12]。卜国铉等[13]人推测当鼻中隔偏曲时,由于气流的改变,刺激鼻腔副交感神经和感觉神经分泌VIP和P物质。这两种物质使阻力血管(微动脉和动静脉吻合)收缩,容量血管(微静脉和窦状隙)扩张,结果使下鼻甲发生代偿性肥大。Gerhard[14]和Grevers[15]认为肌支持物是窦状隙组织的收缩因素,通过其收缩,阻止下鼻甲粘膜的静脉回流入循环系统,引起下鼻甲的充血肿胀。

临床工作中发现鼻中隔偏曲对侧下鼻甲除了肥大还常常还存在下鼻甲骨与鼻腔外侧壁之间的角度改变。我们利用鼻窦冠状位CT测绘偏曲对侧下鼻甲骨与鼻腔外侧壁之间的角度,发现鼻中隔偏曲对侧下鼻甲骨角度比偏曲同侧下鼻甲骨角度大,也比鼻中隔无偏曲的下鼻甲骨角度大。从影像学角度证实了鼻中隔偏曲对侧下鼻甲骨与和鼻腔外侧壁之间的角度变大即下鼻甲内移,为下鼻甲外移手术提供理论依据。

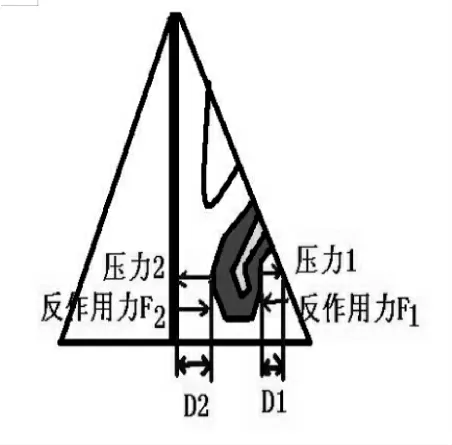

目前关于鼻中隔偏曲对侧下鼻甲骨角度变大机理还不明确。我们试图从生物力学角度加以探讨,简述如下:(1)下鼻甲为鼻腔独立的骨性结构附着于鼻腔外侧壁;从冠状位上看,下鼻甲形似一摇门,以附着处为轴,在所受不为0的外力合力持续作用下可朝鼻腔内外侧移动。下鼻甲所受的外力主要来自下鼻甲外侧粘膜肥厚时对鼻腔外侧壁压力的反作用力(以下F1表示)和下鼻甲内侧粘膜肥厚时对鼻腔内侧壁(鼻中隔)压力的反作用力(以下F2表示)。(2)根据牛顿第三定律:作用力=反作用力,此处作用力为来自肥厚的下鼻甲粘膜压力即压力大小决定反作用力大小;来自肥厚的下鼻甲粘膜对鼻腔内外侧壁的压力除了和粘膜肥厚程度有关外还和下鼻甲外侧空间(以下鼻甲骨距外侧壁的距离D1表示)和内侧空间(以下鼻甲骨距鼻中隔的距离D2表示)有关,空间越大越容易缓冲下鼻甲粘膜肥厚对鼻腔内外侧壁产生的压力,即下鼻甲粘膜肥厚产生的压力和下鼻甲内外侧空间大小成负相关。(3)鼻中隔偏曲使鼻中隔偏离中线,结果D2变大;由于D2变大,可以有效缓冲来自下鼻甲内侧粘膜肥大产生对鼻中隔的压力,结果F2变小;当F1>F2时,下鼻甲所受的合力方向与F1相同,方向向内侧,故下鼻甲在合力持续作用下发生内移,表现为下鼻甲骨与鼻腔外侧壁之间的角度变大。(下鼻甲骨角度变化机理详见图4)

图4 下鼻甲骨角度变化机理Fig.4 Mechanism of inferior turbinate bone angle change

3.3 下鼻甲手术方式的探讨

目前,对鼻中隔偏曲对侧肥大下鼻甲是否需要手术处理及处理方式尚存争论。Grymer[4]认为骨性下鼻甲肥大应处理,对粘膜性下鼻甲肥大病例,该作者观察比较了单纯行鼻中隔矫正术与联合完成对侧下鼻甲成形术两组病人,发现其疗效差异无显著性。鼻中隔偏曲病人下鼻甲骨明显比正常人宽,该发现是对鼻中隔偏曲病人实行下鼻甲成形术的支持[3]。由于鼻中隔偏曲致对侧下鼻甲代偿性肥大,而单纯矫正鼻中隔后,进一步加重了下鼻甲肥大侧鼻腔的狭窄,因此,联合手术更符合此类疾病的实际要求[16]。如果对代偿性肥大的下鼻甲认识不足,未予相应的处理可能导致鼻中隔手术的失败[17]。例如有国外文献报道:做鼻中隔矫正术未行鼻甲减容术的结果是71%~80%患者鼻塞无减轻[18]。

我们观点是:(1)鼻中隔偏曲对侧下鼻甲明显肥大且下鼻甲内移超过中线(本组有一半患者超过中线)必须处理,否则偏曲对侧下鼻甲会挤压鼻中隔使其不能复位到中线而导致鼻中隔手术失败;(2)偏曲对侧下鼻甲肥大没有超过中线为下鼻甲压榨骨折外移手术的相对适应证;下鼻甲压榨骨折外移术为微创手术,对下鼻甲的功能影响极小,同时可以早期改善鼻腔通气功能,缓解鼻塞等症状且术后疗效较为显著,因此也可以考虑将该方法用于具有下鼻甲手术相对适应证的患者。

1882年,Jarvis最早记载了下鼻甲切除手术。19世纪90年代至20世纪初,Jones、Holmes等知名专家开展下鼻甲全切除手术,1904年KJllian等提出了下鼻甲外移骨折手术的概念。与此同时,Low、Linhart等报道了下鼻甲黏膜下切除的手术方法。进入90年代,出现了下鼻甲电凝切除术、低温等离子射频消融和内镜下下鼻甲成形术等新技术,收到了良好的治疗效果[18,19]。

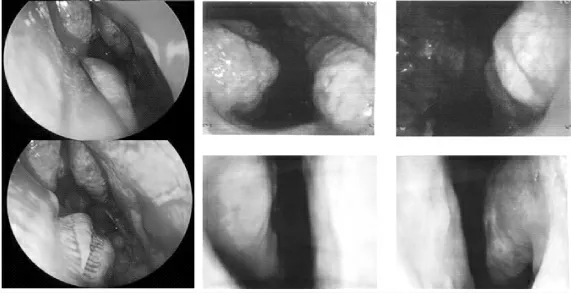

下鼻甲骨折外移术是通过缩小下鼻甲和鼻腔外侧壁角度而达到改善鼻腔通气问题。Fuat Buyuklu[5]等人对10名鼻中隔偏曲伴下鼻甲肥大的病人行鼻中隔偏曲矫正术后加做双侧下鼻甲骨折外移。术后9个月复查鼻窦CT评估患者预后表明下鼻甲骨折外移术具有操作简单、不费时、痛苦小、安全等优点。单纯下鼻甲骨折外移术治疗下鼻甲肥大明显病人效果不佳的原因是下鼻甲外移骨折术既不减轻粘膜肥厚又不解决骨质肥大[20]。因此有不少作者提出加用下鼻甲压榨技术缩小下鼻甲容积并取得良好效果[21]。压榨下鼻甲减容机理是压榨下鼻甲后,肥厚的下鼻甲组织内血管闭塞、血栓形成、组织退缩[22]。本组下鼻甲压榨骨折外移术后下鼻甲缩小、下鼻甲角度也同时缩小,病人术后症状明显改善。(详见图5)

图5 下鼻甲压榨骨折外移术后鼻内镜检查Fig.5 Endoscopic examination of the nose after outfracture of the inferior turbinate operation

3.4 研究方法分析

我们选择下鼻甲中前部作为研究部位,主要考虑:①鼻中隔偏曲对下鼻甲影响主要是中前部下鼻甲[2,23]。②单纯鼻中隔高位偏曲主要影响中鼻甲结构改变,所以给予排出。③单纯前部(鼻瓣区)鼻中隔偏曲对下鼻甲结构影响小,给予排出。④鼻中隔后部偏曲比较少见,为了便于研究,也给予排除。

考虑到常规鼻窦冠状位CT扫描层距5 mm,层距较大,如果测量1个层面数值可能误差大,所以我们选择分别测量下鼻甲中前部3个断层的面积和角度,取其平均值进行分析,可以减少误差。

有报道[5]下鼻甲骨内移测量有采用下鼻甲骨距离鼻腔外侧壁距离作为指标,但是在实际应用时我们发现该指标在不同鼻腔大小(每个患者鼻腔大小都不一样)时存在变异较大问题,如图示在角度不变情况下D1>D2而采用下鼻甲骨角度就可以避免这个缺陷。(详见图6)

图6 下鼻甲骨角度和距离作为测量指标优缺点Fig.6 The advantages and disadvantagesof the measurement index

4 结论

鼻中隔偏曲病人建议术前行鼻窦冠状位CT检查,如果CT提示鼻中隔偏曲对侧下鼻甲有肥大和角度改变,建议偏曲对侧下鼻甲需要同时手术。

鼻窦冠状位CT观察发现鼻中隔偏曲对侧下鼻甲面积大于相对应同侧下鼻甲面积,提示鼻中隔偏曲对侧下鼻甲存在肥大现象;同时鼻中隔偏曲对侧下鼻甲还存在角度变大现象。鼻中隔偏曲对侧下鼻甲肥大和角度变大共同影响患者鼻腔通气功能。

鼻中隔偏曲伴对侧下鼻甲肥大的患者采用下鼻甲压榨骨折外移术能有效地达到下鼻甲减容及缩小下鼻甲骨与鼻腔外侧壁之间角度目的,从而改善鼻腔通气功能。