初中班级“三人行”学习小组机制的探析

吴长明

独学而无友,则孤陋而寡闻”。学习小组是解决“无友”和“寡闻”的重要平台。但是,教育界对学习小组的界定、学习小组的组建和使用,一直没有操作层面上的具体要求。面对新一轮课程改革的形势,如何科学组建学习小组,充分发挥学习小组作用?值得每一个教育人深思。

作为一所农村薄弱初中,面对教师工作激情不高,课堂效益低下的现状,如何用学习小组的优势弥补课堂教学中的短板,提高教育教学质量,我们对此作了有益的探索。

问题的提出

学习小组不是一个新鲜的概念。自从有了班级授课制,学习小组就成了界于班级集中授课与个别教学之间的有益补充。

2009年,我市教育界刮起了“学习杜郎口”的旋风,我们也顺应潮流在各班级组建了人数在 6-8人之间的若干学习小组。这些学习小组力求遵循“组间同质,组内异质”原则,首先从全班挑选出 6名学习成绩好、组织能力强、在同学中威望较高的学生担任每组的组长;然后按照学习成绩和能力水平,从高到低分别选择编排每组的组员 5-7人,并从组长到组员依次编号,最后由班主任与各科教师统一协调,根据每组成员的性别、性格、成绩、智力等方面的比例结构进行组间平行微调。

课堂上,我们的学习小组开展合作学习,老师在根据学生课堂表现,在黑板上方作“争星”记载。小组建设有培训、有口号、有目标,一定程度上激励了学生学习的内驱力,取得了一定成效。

但是,在实践的过程中,我发现这种学习小组建设投入精力太大,而收益却越来越小。

一是小组评价操作不便。“没有评价就没有激励”,而 6人学习小组遇到的最大问题就是评价不方便。一个班级有 5-6个学习小组,每个小组在课堂的表现如果通过“争星”或者“加分”来量化评分的话,这对上课老师是一个不小的工作量,对课堂教学一定程度上产生了负面冲击。

其次是成员太多,发挥的作用不明显。我们经常看到如下令人尴尬的场景。小组中有一个成员在权威地发言,其他成员洗耳恭听,汇报时当然也是小权威的“高见”。有些学生没有经过深入思考、分析,就服从于合作小組中其他成员、尤其是优生的观点。在合作中总有一些学生,他们不喜欢与人交往,常常游离于合作团体之外,好像一个局外人,事不关己,高高挂起。还有一部分学生,虽然也能积极参与合作学习,自主思考,但是由于性格内向,缺乏自信,他们总是谨小慎微,唯恐出错被同学耻笑,于是表现得瞻前顾后,患得患失,结果在小组成员面前局促不安、胆怯畏缩,害羞、胆怯的心理使其失去了表达自己观点的极好机会。有时,小组成员热热闹闹地在发言,但没围绕主题,讨论时气氛热烈,却没解决实际问题。

2012年以后,随着学校生源的减少,如果再将学习小组人数定在 6-8人,班级学习小组数量太少,而每组内部的成员管理又显得鞭长莫及。于是我想到了《论语》中“三人行,必有我师焉”这句经典,尝试着在班上组建起了“三人行”学习小组,即组成若干个 3名成员组成的学习小组。

理论的支撑

现代管理理论主张组织成员须民主参与组织决策,通过分权、授权等措施,加强自主管理、自我控制,因而倾向于适当扩大管理幅度以控制管理层次的增加。管理层次越多,信息沟通就越困难,越容易受干扰。管理层次越少,就会使管理幅度超出合理的限度,领导者不胜负荷,因而各行政组织的管理层次多为 3~4层。

“三人行”学习小组显然符合现代管理理论的主张。这种学习小组成员只有 3人,组长的管理对象只有 2人,符合控制适度管理层次的要求;由于班级总人数少,每个班级学习小组数量在 10个左右,也符合“适当扩大管理幅度”的要求。

美国约翰逊认为 ,合作学习的基本要素有五个:一是成员积极的相互依赖,使小组成员确信他们“同舟共济”;二是面对面的交互作用,确保小组成员能直接交流;三是懂得无可推卸个体责任;四是社会交往与合作技能,即与他人在小组中协同学习所需要的组织能力、交流能力、协同能力、相互尊重的态度等;五是集体自加工,小组成员采取自我检查或反馈方式考查集体学习进行得如何并提出改进措施。

以往的学习小组成员较多,成员之间的相互依赖性不强,成员间的直接交流不便。小组成员在学习过程中相互观望,个体责任很难落实到位,也不方便合作技能的培养,小组内部的成员自我评价也常常流于形式。“三人行”学习小组的成员相对少得多,这就较好地解决了上述的问题。

机制的建立

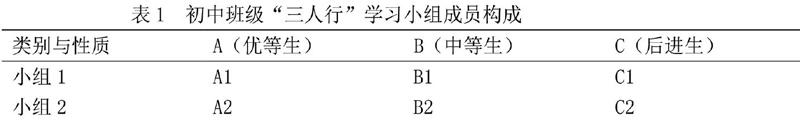

在班级组建“三人行”学习小组,首先要对班级的每一个成员学习能力和学习成绩进行综合分析,根据学习成绩和学习能力将班级成员分成 A、B、C三类。成绩相对较好的 A类生担任组长,B为中等生,C为后进生(分类的依据不对学生公布)。然后根据性别、性格、能力、智力等因素组建若干个学习小组,每个小组有 A、B、C三类学生各一名。如果班级学生数不是 3的倍数,尾数为 1并入其中的某个小组,尾数为 2单独组建小组。最后将小组成员的座位尽量集中。

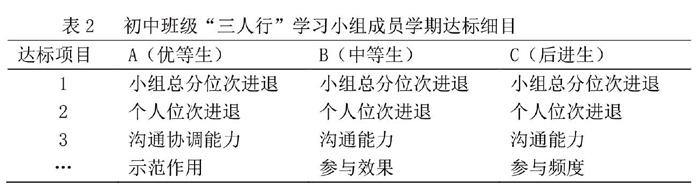

要想学生有效地合作学习,必须让学生明确每一个小组成员的任务,使他们具有方向感、责任感。

课堂上,“三人行”学习小组能够较好地开展合作探究活动。探究活动题公布以后,有了 A成员的示范引领,B、C成员很快就能开展讨论。小组展示的时候,可以将朗读这类难度较低任务交给 C组员,将有一定难度的问题交给 B组员,将评价、解析这类难度较大的问题交给 A组员。这样就会最大限度地扩大学生课堂参与的广度。

课后,A组员的主要职责就是检查、督促、指导 B、C组员的学习任务,其工作的侧重对象是 C组员。B组员的主要职责就是向 A组员学习,通过自身努力为 C组员树立努力方向。C组员作为班级后进生,前面有 2名标杆,又有组长的检查、督促和指导,应该能够感受到学习的压力,激发起学习的动力。

经过一点时间的尝试,我发现“三人行”学习小组激发了学生学习的热情,提高了我任教班级的语文成绩,于是将这种机制向全校推广。推广的过程中,碰到了学生的偏科现象。学生李偏文科,语文英语可以在 A等生行列,数学物理只能在 B等生甚至 C等生行列;学生张偏理科,语文英语成绩只能在 B等生甚至 C等生行列,然而数学却很拔尖。于是,我们把学习小组的组建权下放给班级的任课老师,由任课老师根据学科成绩组建“三人行”学习小组。同一个学生,可以在语文学科的“三人行”学习小组中是 A类生,担任组长;在数学“三人行”学习小组中也可是 B类生,甚至后进生。同样,在下一个学期,如果某学科 A组长成绩下滑严重,也可以调整到 B类生甚至 C类生行列。

至于学生的座位,则尽可能相对集中。学生课堂讨论的频率毕竟不高,实在需要讨论也可以离开座位进行。

这样,基于学科特点的,以学期为时间单位的“三人行”学习小组机制就处在不断完善之中。

实践的效果

“三人行”学习小组对于开展课堂讨论、当堂训练作业检查与指导、背书默写督查、小组竞赛与评比提供了很好的平台。

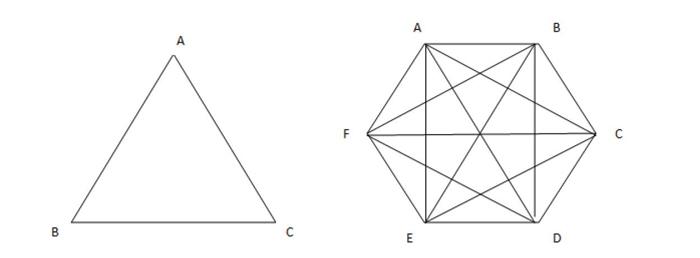

小组成员越多,成员之间的关系越复杂。“三人行”学习小组较好地克服了多人学习小组的弊端,它让小组成员之间的关系变得简洁(图 1),因而使得小组成员的学习目标与要求更加明确具体,对目标达成度的分析操作显得更加简洁方便。特别是小组之间的评比,让3名成员有了共同的目标,“同舟共济”“相互依赖”不再是一句空话。3人之间的交流,无论在交流的频度还是幅度,也无论交流方的专注程度还是接受方的专一程度,都有着多人之间交流无可相比的优势。因为小组成员相对较少,成员之间的责任感明显增强;也因为小组成员相对较少,对A、B、C三类学生合作技能的培训也相对容易。

“三人行”学习小组的建立,为增强小组活动的有效性,为维护小组成员之间的良好合作关系,為强化小组成员的积极行为,均提供了有效的保障。班级每学期对每一个学习小组进行评价打分,评选出涵盖 A、B、C三个层次的“优秀学习共同体”成员,激励着每一个小组成员的进步。

有效参与是小组合作的前提和基础。与传统教学相比,合作学习并非只是教学组织形式的改革,而更多地涉及新理念的根本转变。仅把合作学习看成徒有其形式的简单分组、集体讨论并不能使学生相互协作,也不能促使学生以积极的态度参与小组活动,不能保证合作学习取得成功。参与的有效性,主要看参与合作探究对自我发展的价值实现程度。就个体而言,表现为面对学习情境入神、入境,这才是真正的、实质的有效参与。我们在实施“三人行”学习小组的活动过程中,明显感觉到学生面对学习情境较之多人学习小组要入神、入境。

总之,基于学科特点的初中班级“三人行”学习小组,能够唤醒学生沉睡的潜能,激活封存的灵气,开启幽闭的心智。教师在新的课程环境下,必须重新审视小组合作学习的价值,积极探索学习小组的组建机制,努力营造适合学生进行合作学习的环境,在实践中不断反思自己的教学行为,时刻把握“学生是学习的主人”这根主线,让小组合作学习在新课标的改革中焕发独特的魅力。

(江苏省高邮市送桥镇郭集初级中学)