经营者未履行告知义务之审判路径研究

王 东 方

(中南财经政法大学,湖北 武汉 430073)

引言

私法视域中,知情权具有母体性权利特征,具体到消费者权益保护法中表现为消费者知情权[1]。基于信息不对称困境,传统民法之诚实信用原则超越了“形式合意”为消费者知情权的产生建构起制度基础,实现从形式公平到实质正义的历史嬗变[2]。在消费者权利体系中,消费者知情权具有独立的法律地位,是消费者所享有的基本权利,其基础性地位体现在:对消费者知情权的保障是实现消费者相关权利的前提[1]。而消费者知情权的实现依托于经营者告知义务的履行,但是对于经营者未履行告知义务之后果,司法实践却呈现出不同的裁判路径。

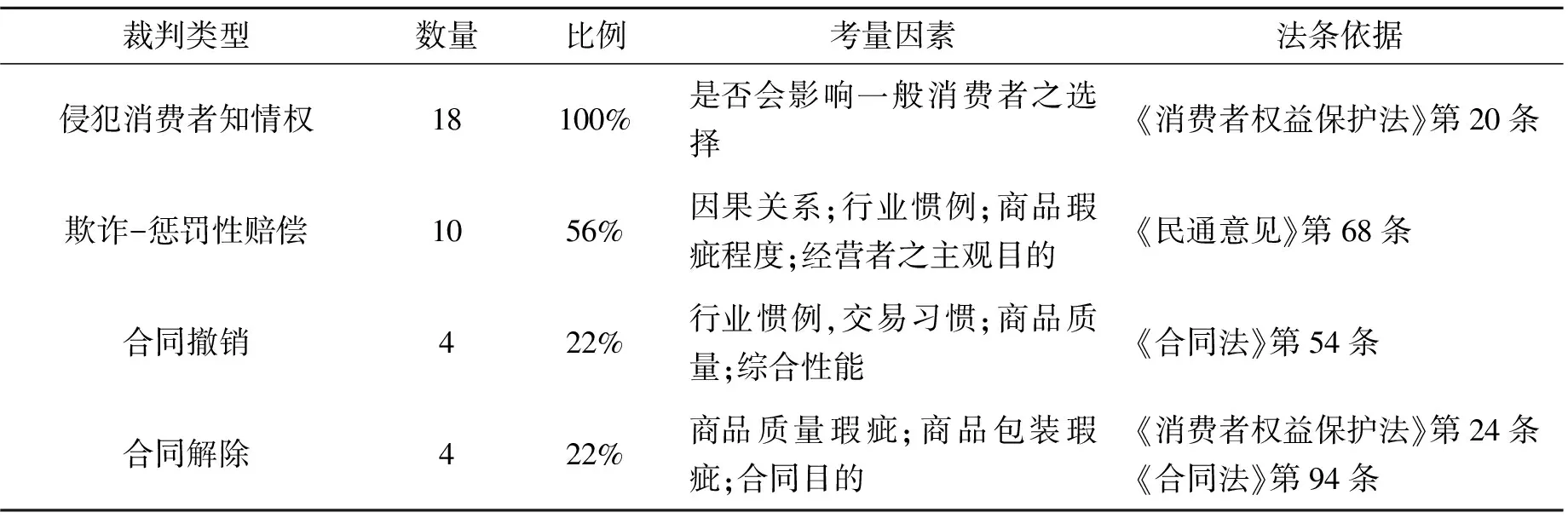

笔者于中国裁判文书网,以“民事案件”“欺诈”“惩罚性赔偿”“合同撤销”“合同解除”为关键词分别组合检索,通过对检索数据的分析,抽象出四种裁判思路,本文择取其中的典型案例18例整理如下。

经营者未履行告知义务必然会侵犯消费者知情权,但也可能因欺诈而被主张惩罚性赔偿或者因“欺诈”“重大误解”而被主张撤销合同以及基于“法定解除事由”与“合同目的不能实现”而被主张解除合同。细探经营者未履行如实告知义务之原因可分为故意与过失两种,前者未履行如实告知义务必然会损害消费者之知情权,然是否会因此使消费者陷入错误认识并做出错误意思表示而有惩罚性赔偿之适用余地则需结合案件事实之间因果联系,考察消费者之内心真意。基于经营者过失未履行如实告知义务或以为不是告知义务之范围,消费者是否可基于此主张欺诈之故意或推定为故意?以及何时可主张合同解除或者基于“重大误解”而撤销合同?各种法律后果的边界是什么?遗憾的是相关法律付之阙如。

表1 典型案例的不同裁判思路

一、前提性追问:经营者告知义务之范围

基于信息不对称,对消费者知情权的保障主要是通过经营者告知义务加以补正,但是关于经营者告知义务之范围,学届却莫衷一是。细致梳理相关学说观点可发现,已有文献对于经营者违反告知义务之法律后果鲜有系统论及而是集中讨论经营者告知义务之范围,其中代表性观点有以下三种,潘俊主张:消费者知情权应与经营者告知义务之范围保持一致,限于“对消费者产生重大利害关系的商品或服务的信息”,且其范围具有不确定性,并基于不同的交易模式呈现出差异性[3]。万方认为:经营者告知义务之范围应是经营者“真实、全面”告知的信息,但是其并没有对具体的告知义务范围及履行方式做出相应的描述[4]。王启迪主张:从义务本位过度到权利本位,经营者告知义务之范围应与消费者知情权保持一致,凡是消费者通过合法的方式在知情权内容的范围内提出行使知情权的要求,只要不侵犯经营者的合法权益,都应该被支持[5]。综上,知情权矫正的是信息能力的差异[6],将经营者告知义务之范围与知情权保持一致,并无不妥,而将经营者告知义务限定为“对消费者产生重大利害关系的商品或服务的信息”其实质是将《消法》第26条中关于经营者格式条款的告知义务适用于经营者一般告知义务,缩小了告知义务之范围。

消费者知情权具有独立的法律地位,是消费者所享有的基本权利,其基础性地位体现在:对消费者知情权的保障是实现消费者相关权利的前提。但是,并非任何经营者未能告知的信息都是其告知义务之范围,关于其范围,如前所述,学者过多的着眼于消费者知情权本身,而忽略了消费者知情权在整个消费者权利体系中的基础性作用。需要指出的是消费者知情权之基础性地位并不是否定其他消费者权利之独立性,其强调的是权利之间的关联性,即只有在消费者通过经营者如实告知相关信息,消费者才能基于对商品质量、性能等方面的知悉后做出合理的选择,因此保障消费者知情权有利于消费者选择权等其他相关权利的实现。既然经营者告知义务与消费者知情权需保持一致,以消费者知情权为逻辑起点,着眼于是否影响消费者选择,重构经营者告知义务之范围则可发现其可更周延的涵盖《消法》20条之规定:“真实,全面”。此种观点得到司法实践的支持,例如:南通申成公司汽车销售案,该判决明确指出,知情权的范围应当包括与案涉车辆有关的一切可能影响其购买意愿及购买价格的信息,南通申成公司应当如实全面告知案涉车辆上述信息[7]。即告知义务之范围应与消费者知情权范围保持一致但应是“一切可能影响消费者购买意愿及购买价格的信息”而不应是局限于“重大利害关系”。此外,黄岳堂案中此观点也再一次得到重申,该判决指出,在认定经营者是否损害消费者的知情权时,可以从一般消费者的认知能力和消费心理出发,以相关信息是否会影响到一般消费者的消费选择为依据[8]。“经营者履行告知义务-消费者基于此获得对商品性能的知悉-基于对商品的正确认知进而做出选择”,这一逻辑以告知义务之范围与经营者对商品性能的知悉要求的同一性为前提,以是否影响消费者之选择为最终目的,因此对消费者权益保护法第20条做目的解释,可知经营者告知义务之范围可以“是否影响消费者之选择”为依据。

二、“欺诈—惩罚性赔偿”之应然路径

侵犯消费者知情权并不当然构成欺诈,消费者合同中,欺诈形态多样,如何厘清欺诈与侵犯消费者知情权之边界进而为司法实践提供系统性的裁判思路是一个重要的议题。关于消费者合同中欺诈的认定,依据的是《民法通则》第68条①,该条之规范意旨并非是只要经营者故意告知或故意隐瞒即可认定欺诈,而是需要消费者基于该故意告知或故意隐瞒之事项做出错误意思表示方可认定欺诈。司法实践中,只要经营者故意告知或故意隐瞒相关事实即可认定为侵犯消费者知情权,此无须赘述,但是该欺诈之故意与消费者做出的错误意思表示之间是否有因果联系则是认定欺诈与否的症结所在。例如:在綦果慧上诉案中,法院认为,上诉人綦果慧并未提供证据证明案涉食品预包装上存在的瑕疵存在食品安全问题或误导消费者的行为,故本案不应适用惩罚性赔偿的标准。因此,即使在经营者故意告知或故意隐瞒真实情况下,如果消费者未基于经营者之故意做出错误的意思表示则不能当然构成欺诈而仅能认定为侵犯消费者知情权。

意思表示以是否需要受领为标准可分为需受领的意思表示与无需受领的意思表示,需受领的意思表示应当从受领人所具备的理解可能性这个角度来予以判断,但学术届也有人认为,应当从受领人角度之学说做些矫正,主张规范解释必须同时顾及到表意人[9]。困境在于,如果经营者以“过失”抗辩欺诈之故意,消费者是否基于此陷入错误认识,进而可主张欺诈之故意?这便涉及到对经营者“过失”抗辩的理解问题,司法适用中主要结合以下考量因素呈现出不同之判别标准。

(1)行业惯例及交易习惯

对于行业惯例,现行法律、法规并没有明文规定,亦无成文的国家标准或行业标准予以规范。经营者并非是只要未履行告知义务均构成欺诈,经营者与消费者身份地位的不同决定了其对告知义务的理解偏差,即使经营者认为属于应告知之事项,但经营者以行业惯例认为不需告知,此时若消费者主张以经营者未告知之事项影响其消费选择也不应认定为欺诈。经营者若基于故意未履行告知义务当然可推定该告知义务的范围是侵犯消费者知情权之信息。问题在于,如果经营者若基于“过失”而抗辩消费者欺诈之主张,对经营者是否具有主观恶意之判断标准,司法实践中主要是结合经营者是否进行相关售前瑕疵处理登记以及经营者之行为目的综合加以判断。例如吴涌军案中,法院认为:车辆的相关维修操作信息已经按照相关规定程序录入“一汽大众”的售后服务系统之中,因此经营者未主动告知消费者关于车辆的相关维修信息,是经营者根据行业惯例而产生的主观认识错误,其并没有故意隐瞒事实真相之故意,因此其未主动告知消费者相关信息属于其认识错误的问题,并不具有故意隐瞒的主观恶意,因而其行为不构成欺诈。因此,对于消费者权益保护的同时也应兼顾经营者之利益,若经营者基于“行业惯例”,“交易习惯”未履行告知义务,即使经营者基于此陷入错误认识也不应过分的保护,而仅应认定为经营者侵犯消费者之知情权。

关于行业惯例之范围,应依行业通常认知加以判断。例如,张莉案中,法院认为:通常意义上的维修,并不属于“行业通常认知”的PDI程序的范围,经过这种维修后的车辆也不属于行业通常认知的新车的范畴,因此经营者未告知消费者所购车辆因运输途中造成划伤而经过维修的事实,在主观上具有故意隐瞒真实情况的恶意,构成销售欺诈[10]。因此,当经营者以行业惯例、行业认知进行抗辩时,首先应结合行业通常认知确定其是否属于行业惯例之范畴,其次以“是否影响一般消费者之选择”为标准来确定该抗辩事项是否属于经营者告知义务之范围,最后结合案件事实考察经营者之主观目的是否为诱使消费者做出错误意思表示,是否进行了相应的售前瑕疵处理登记,以及经营者行为目的和获利情况等,综合加以判断以探求经营者之真意,既不能无视案件事实之间因果联系而武断认定欺诈,滥用惩罚性赔偿,也不能忽略消费者之权益而仅认定侵犯消费者知情权,减轻经营者之责任。

(2)商品瑕疵程度及经营者主观目的

消费者因受经营者欺诈做出错误意思表示时可主张惩罚性赔偿,惩罚性赔偿的规制范式可总结为:为满足“激励”“惩罚”和“威慑”的制度功能,惩罚性赔偿适用于行为人具有恶性过错的侵权责任[11]。商品瑕疵可分为商品形式瑕疵与商品质量瑕疵,以“是否影响一般消费者选择”为标准界定经营者告知义务之范围可知,无论商品属于何种瑕疵若未告知均属于侵犯消费者知情权,因为经营者与消费者的信息不对称需赋予经营者以更高的注意义务以保障消费者知情权。现实中,经营者对商品的知悉了解主要是通过经营者的描述,如果经营者故意不告知,消费者便无知悉的可能,为保障保障消费者自由、安全的选择适用商品,经营者即使是出于过失也应构成侵犯消费者知情权,即:客观上,只要经营者未告知之事项影响消费者之选择;主观上,无论经营者是基于故意或过失,均可构成侵犯消费者知情权。然而,经营者基于商品瑕疵是否可构成欺诈而适用惩罚性赔偿,司法裁判中呈现出两种路径,一种观点从消费者之意思表示出发,认为:只要经营者向消费者告知虚假情况(无论是商品形式瑕疵或商品质量瑕疵),该行为足以使消费者陷入错误认识并基于该错误认识作出购买商品的意思表示均可认定为欺诈。例如,北京燕莎友谊商城案,法院认为:本案中,消费者并不是想购买100%桑蚕丝的衣服,而是想购买含有部分氨纶成分的服装,主要是考虑到服装不易抽丝、褶皱的问题,在标识的桑蚕丝含量与真实情况确不一致的情况下,主张不构成欺诈不予采信[12]。同样,张志强案[13],王晓菲案[14],拉法耶特案[15]等均按此审判进路展开。另一种观点则从经营者之意思表示出发(区分故意与过失),认为:从主观方面讲,如何区分行为人是否具有欺诈故意,主要从行为人的行为动机、获利情况,产品质量等多种因素去认定,并不因商品形式瑕疵而认定为欺诈。例如重庆大都案,法院认为,当事人对涉案产品的质量没有争议,本案也没有证据证明其质量存在问题,从常理常情讲,不需要通过不标明生产者的方式误导对方陷入错误认识,谋取非法利益,不认定为欺诈[16]。

此两种裁判思路分别是从经营者和消费者之意思表示角度加以考量,有相对人之意思表示虽然应以受领人的理解为准,但同时也应兼顾表意人,因此,关于商品瑕疵是否构成欺诈,应综合考虑当事人双方,如果商品瑕疵对消费者之意思表示没有实质之影响则只能侵犯消费者知情权,不能认定为欺诈。商品瑕疵是否对消费者之意思表示有实质影响,应综合考虑商品形式瑕疵与商品质量瑕疵,如果商品仅形式瑕疵,应具体结合经营者行为动机,获利情况,以及商品质量,一般消费者之通常理解等因素综合判断,谨慎推定经营者故意而构成欺诈。

三、消费者合同中“合同解除”适用之理清

《消法》第24条规定了“因经营者提供的商品或服务不符合质量要求”的产生合同解除之效果的三种情形。就文义理解而言,只要经营者提供的商品或服务不符合质量要求,消费者可在收到商品之日起七日内要求经营者退货,即使未达到法定解除合同之要求。由此可见“退货”并不当然等同于合同解除,只是可产生实质意义上的合同解除之效果。可是问题在于,“对于七日后符合法定解除合同条件的,消费者可以及时退货”,此款却将“退货”事由纳入合同法第94条加以考察,规定“退货”就相当于行使法定解除权。“退货”一词在不同的语境下,具有不同之内涵,若将其纳入《消法》中进行考察,“退货”可能意味着合同解除,也可能转换为更换,维修等不确定状态[17]。若将其纳入合同法94条进行考察,则“退货”便是解除合同,意味着当事人双方基于合同而产生的权利义务消灭。因此对于《消法》之24条应区别对待,对于因“不符合质量要求的商品或服务”,若依国家规定、当事人约定或“七日内退货”不应不加以甄别的当然认定为合同解除,对于纳入《合同法》94条进行考察的“退货”应严格依据是否符合合同法关于法定解除事由之规定来加以判断。《合同法》94条规定了合同解除之五种情形,对于商品瑕疵不涉及其根本质量问题时,消费者当然可以根据“没有国家规定或当事人约定的,消费者可以自收到商品之日起七日内退货”但是七日后,消费者是否可主张退货而解除合同,需依照合同法关于法定解除事由之规定进行判断。

司法适用中,因商品瑕疵不涉及商品根本质量问题,经营者是否可主张退货呈现两种裁判思路。第一种认为:因经营者未履行告知义务,侵犯消费者知情权,将其纳入合同法第94条第5款“法律规定的其他情形”而适用合同解除。例如,徐俊盛案,法院认为:车老爷公司未告知经营者存在虚假出库的事实侵犯了徐俊胜的知情权,也剥夺了其享有的自由选择权与公平交易权。因此,车老爷公司的行为致使徐俊胜的权益受损,符合法律规定解除合同的其他情形条件[18]。此种逻辑并未区分《消法》关于“退货”之内涵与《合同法》关于“退货”之内涵,《合同法》中退货是终局性的,需基于法定事由,并非任何经营者未履行告知义务之事项,侵犯消费者知情权均可构成合同解除。第二种认为:从消费者的行为目的出发,考察商品质量瑕疵是否影响消费者行为目的实现。例如:韩玉风案中,法院认为:营养成本及营养价值高是海参的主要特征,也是消费者购买和食用海参的主要目的。涉案海参的营养成分及复水干重率不符合国家标准和标签标注,直接影响消费者购买海参的合同目的的实现,故韩玉凤据此要求解除合同返还价款的请求,于法有据,本院予以支持[19]。

《消法》之24条,虽然没有明确采用“合同解除”的表述方式,但从其规范意旨来看,依然可能将其纳入法定解除权的规范范畴加以考量[20]。对于消费者依“国家规定或当事人约定退货”与“自收到商品七日起退货”应将其纳入《合同法》之94条“法律规定的其他情形”视为“法定解除权”之特别规定,对于“七日后符合法定解除条件的,消费者可以及时退货”应将其纳入合同法“其他违约行为致使合同目的不能实现”来加以判断。基于《消法》中关于合同解除的特别规定,可将其纳入合同法中“法律规定的其他情形”,但是并非经营者未履行告知义务,侵犯消费者知情权均涉及到《消法》中关于因质量而解除合同的情形。因此经营者未履行告知义务必然会侵犯消费者知情权,但消费者是否可基于未履行告知义务之事项而主张解除合同则需细致区分,如果未告知之事项仅涉及非根本性质量瑕疵,则没有合同解除之适用余地,消费者只能以《消法》之非法定解除事由主张“退货”,至于是否会产生合同解除,则需依旧经营者与消费者意思自治。如果消费者七日后主张解除合同或者直接主张合同解除,则需将其纳入合同法之94条“因违约致使合同目的不能实现”进行考察,而且仅仅应该是经营者提供的商品或服务不符合质量要求使得合同目的不能实现的瑕疵,则方可解除合同。不能只要经营者未履行告知义务侵犯消费者知情权就将其纳入《合同法》第94条第5款加以考察,应细致区分经营者未告知之事项,仅仅应当是未告知之事项致使合同目的不能实现时方可解除合同。

四、消费者合同中“合同撤销”适用之析正

《合同法》第54条规定了可撤销合同的5种情形,具体到消费者合同中主要表现为消费者基于“重大误解”,“欺诈”而主张合同撤销。关于因“合同撤销”之欺诈与“惩罚性赔偿”之欺诈认定标准相同,前文已述,消费者合同中“合同撤销”主要涉及到“重大误解”的情形。

重大误解作为一个非确定性概念,存在于当事人双方意思表示瑕疵领域,如何认定重大误解之“重大”相关法律并未提供明确判断标准,对于其判定多依据法院裁量权[21],若经营者基于故意使消费者陷入错误之意思表示一般认定为欺诈,因此重大误解多存在于经营者过失之语境中。消费者合同领域,经营者未履行告知义务,消费者基于此做出错误意思表示,该意思表示是否属于重大误解之“重大”,应基于合同整体,沿着主客观因果关系的路径展开,即先考察表意人的意思表示,判断如无此意思表示是否仍如此行为,再考察一般理性人的意思标准,最后从意思外的交易观念和习惯进行判断[22]。具体而言,如果经营者基于过失(行业惯例,交易习惯等)未履行告知义务,则需判断该过失是否涉及到产品质量以及综合性能,如果涉及且使得一般消费者做出错误意思表示,则认定存在重大误解。例如,叶军案,法院认为:因经营者未履行谨慎审查义务,其提供的里程数与实际里程数差距极大,导致原告因重大误解作出错误的意思表示,与被告订立合同,现原告诉请撤销该合同,符合法律规定,该院予以支持[23]。该案中,经营者因过失未向消费者履行过失义务,当然侵犯消费者知情权,其之所以构成重大误解是因为,其提供的产品参数影响到一般消费者之选择,使得消费者基于此做出错误意思表示,因此构成重大误解之“重大”,当然对于过失除了应告知而未告知,还应具体结合行业惯例,交易习惯等因素综合加以判断。如果经营者基于过失(行业惯例,交易习惯等)未履行告知义务,且该过失不涉及产品质量问题,则不应认定重大误解,例如,车老爷案,法院认为:虚假出库并未发生实际意义上的销售,并非实质意义上的二手车销售,原审对此按重大误解情形处理错误[18]。被告“车老爷”之过失并未涉及车辆质量瑕疵,原告基于此请求重大误解并不当然成立,而只能是侵犯其知情权。因此在考察一般理性人之意思表示时,应以商品是否具有质量瑕疵,不能仅以经营者未履行告知义务即构成重大误解。

以经营者主观故意和过失为界界定欺诈或重大误解,在司法中普遍适用,一方面欺诈之认定需经营者主观恶意,另一方面反应出重大误解的认定单纯的从“对象领域”向“合意领域”的转变,由于合同撤销之“欺诈”与经营者“欺诈”而承担惩罚性赔偿责任之认定标准相同,前文已述。但是合同撤销或解除前,原合同均有效,因此基于经营者之故意,消费者做出错误之意思表示,则可能产生合同撤销与合同解除之竞合。例如:经营者将拼装汽车卖与消费者,消费者在办理牌照时被告知该车发动机不合格,不能办理牌照,消费者可基于经营者欺诈主张惩罚性赔偿或基于欺诈主张合同撤销,此当属无疑。然而,消费者可否主张基于“合同目的不能实现”而主张合同解除?如果答案是肯定的,那么假设经营者故意未告知车辆更换原厂进口的灯外罩,购买车辆,消费者可否基于“合同目的不能实现”而撤销合同?显然,在经营者故意未履行告知义务之语境下,如果该故意对一般消费者之选择产生实质影响致使消费者做出错误之意思表示时,消费者可基于经营者欺诈而撤销合同,然消费者主张合同解除时仅在经营者故意未告知之事项涉及到合同根本目的不能实现时方可适用。

结语

经营者告知义务之范围应与消费者知情权保持一致,且以“是否会影响消费者选择”为依据。经营者未履行告知义务无论过失与否均可构成侵犯消费者知情权,是否适用“惩罚性赔偿”“合同撤销”“合同解除”需基于个案事实不一,深入经营者与消费者之意思表示,细致考察主客观之间的因果联系,如果经营者基于故意未履行告知义务,且该故意使得消费者做出错误之意思表示,则认定欺诈,可适用“惩罚性赔偿”,“合同撤销”。合同解除应仅在商品瑕疵程度使得合同目的不能实现时方可适用,若基于合同法中法定解除权之“法律规定的其他情形”则需依据“国家规定或当事人约定”与“七日内退货”之特别规定产生法定解除之效果。经营者基于过失或以“行业惯例”“交易习惯”“以为不是告知义务范围”等抗辩消费者主张之故意,此时首先需判断经营者未告知之事项是否属于“行业惯例”“交易习惯”之范畴,其次以“是否影响一般消费者之选择”为标准来确定该抗辩事项是否属于经营者告知义务之范围,最后结合案件事实考察经营者之主观目的是否为诱使消费者做出错误意思表示,是否进行了相应的售前瑕疵处理登记,以及经营者获利情况等,综合加以判断以探究当事人真意,谨慎推定欺诈之故意。相对于“合同撤销”“合同解除”之适用更为严格,仅在经营者未告知之事项使得“合同目的不能实现”时方可适用,需矫正实务中只要侵犯消费者知情权就可主张合同解除之做法。