基于语料库的“圣人”英译的认知解读*

傅 瑛

(安徽黄山学院 外国语学院, 安徽 黄山 245041)

一、引言

“圣人”是中国传统文化的重要概念。不同时期,古圣先贤的圣人观各不相同,这就使得“圣人”被赋予了丰富的含义。在中国传统文化中,“圣人”不仅是一种称谓,更是道德表率、文化象征和价值体现。中国文化向外推介或文学作品的外译,“圣人”是个不可回避的核心概念。

“圣人”通常如何英译?中国汉英平行语料大世界的“圣人”多集中在四大名著之中,传统典籍甚少。尽管四大名著“圣人”样本量不大,但很具代表性,基本涵盖了“圣人”英译的典型特征。文中未作注释出处的例子均取自汉英平行语料库,非典型特征的例句来自BCC语料库的双语汉英语料库,文中会注解出处。那么,中国传统的“圣人”传达什么概念?现有的英译与传统的“圣人”概念对等吗?如果不对等,译者是如何处理的?传统文化概念的英译有哪些翻译方法及策略?翻译如何体现动态的语义演变?认知语言学是如何阐释这些现象?这些都是本文要回答的问题。

二、“圣人”语义演变

词语在使用中不断变化。语义是动态灵活的,语义变化包括语义扩大、语义缩小、语义转移等。但语义又是稳定的,语义演变都是围绕基本义,原则性多义分析法称之为认可语义[1]33-75。“圣”字属形声字,形声字的形式和意义是紧密相连的。“圣”,无论是字形,还是语义,千百年来历经改变,但万变不离其宗。

先来看“圣”的字形演变(见图1)。

甲骨文形像人上著大耳,从口。像人上著大耳,强调耳朵听觉的敏锐;从口,本义是嘴巴,此指声音的来源。金文形声化为从耳口。战国文字进一步将口、王结合为呈字,呈声。篆文、隶书、楷书皆承战国文字字形而来,在六书中属于形声。“圣”字的字形演变告诉我们听觉是否敏锐,进而是否闻道,是否通达天地之正理,决定了一个人是否为圣。

图1

再来看“圣”的语义演变。

《说文解字》注:“圣,通也。”即双耳通顺。朱俊声《通训定声》有言“耳顺之谓圣”,即无所不通、精通一事。李孝定《甲骨文字集释》中指出:“圣之初谊为听觉官能之敏锐,故引申训通;贤圣之意,又其引申也。聪、声、圣三字同源,其始当本一字。”“圣”字释义与“圣”字字形演变完全吻合。

上列释义显示了“圣人”语义从一般到特殊的演变过程,即从泛指任何的聪明人到专指具体的有智慧的人,如孔子、皇上、皇后、菩萨等。“圣人”的语义是个变化发展的过程,具体语境“圣人”所指不同,且含义也不尽相同。

三、基于语料库的“圣人”英译

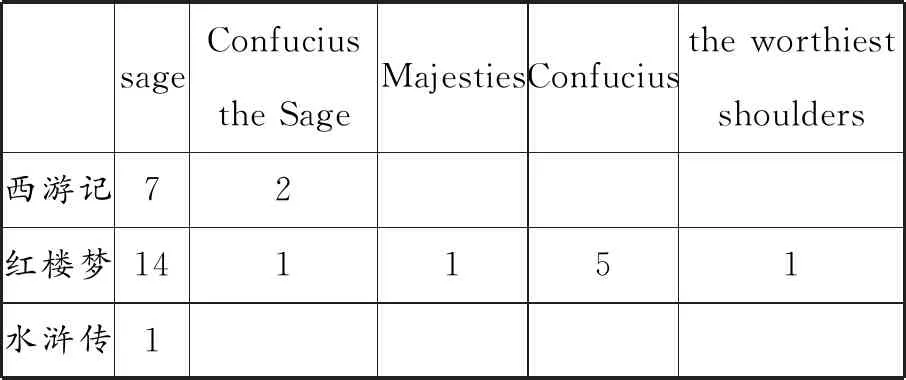

“圣人”语义经过演变,不同语境指称各异,英译中如何解读?我们来看语料库四大名著的统计数据。必须申明一下的是《西游记》《红楼梦》《水浒传》“圣人”的译本变体不多,且大致相同,而《三国演义》“圣人”英译变体有9种,且与前三个名著截然不同,故分别绘制“圣人”英译频次图。

表1《西游记》《红楼梦》《水浒传》“圣人”英译频次

sageConfuciusthe SageMajestiesConfuciusthe worthiestshoulders西游记72红楼梦141151水浒传1

表2 《三国演义》圣人英译频次

首先,四大名著“圣人”英译的频次表显示sage在译文中使用最多。这也与“圣人”的基本释义吻合,即有大智慧的人、聪慧的人。我们可以这样理解,“圣人”与sage属对等词,这也是为什么译文中“wise+名词”变体使用不多的原因。必须一提的是,译文中最常见的sage,前面有the,专指孔子。如下例,杨译、霍译均将“圣人”译成The Sage,都指孔子。

例1:黛玉道:“圣人说,诲人不倦。”

“The Sage says ‘tireless in teaching others'.”quipped Daiyu.(杨宪益、戴乃迭译文,以下称杨译)

“Nonsense!" said Dai-yu,“The Sage tells us that we should be ‘tireless in teaching others'.”(Hawkes & Minford译文,以下称霍译)

其次,是专指孔子的释义,即“圣人”的第二个语义。“圣人”专指孔子,是根深蒂固的中国传统儒家思想的体现。孔子作为圣人的形象贯穿中国几千年的历史,其译文的表现形式即翻译方法,有音译(Confucius)、音译+直译(Confucius the Sage)、直译(the Sacred One)、直译+音译(the Holy One (Confucius))。

再次,“圣人”的第三个释义,是对帝王的尊称,在《红楼梦》中有一例;“圣人”的第四个释义称皇后、皇太后,《红楼梦》中亦有一例。

例2:要知道那朝廷是受命于天,若非圣人,那天也断断不把这万几重任交代。

What you have to remember is that Emperors hold their power from Heaven,and it's unthinkable that Heaven should lay the huge responsibility of empire on any but the worthiest shoulders.

例3:于是太上皇、皇太后大喜,深赞当今至孝纯仁,体天格物,因此二位老圣人又下谕旨,说椒房眷属入宫,未免有关国体仪制,母女尚未能惬怀。

When Their Old Majesties saw this Memorial they were very pleased and praised the Emperor for his piety and goodness—“doing Heaven's work among men” they called it.

这两例皆出自英国汉学家霍克斯和闵福德。例2译文前面已出现Emperors,后面就用转喻了,不仅避免了重复,也与responsibility完美搭配。此处属意译。例3上下文显示此处的“圣人”指太上皇、皇太后,译文Majesties指皇室,前面的old传达了这两位皇室成员与皇上的关系,非常贴切,属对等翻译。

最后,表二中有个有趣的现象,即圣人是teacher,这里的圣人专指孔子,这种翻译运用了隐喻,即从本体圣人映射到喻体teacher,让抽象复杂的概念具体简单化。其变体the wise teacher和Confucius the teacher,翻译方法为直译+隐喻、音译+隐喻。

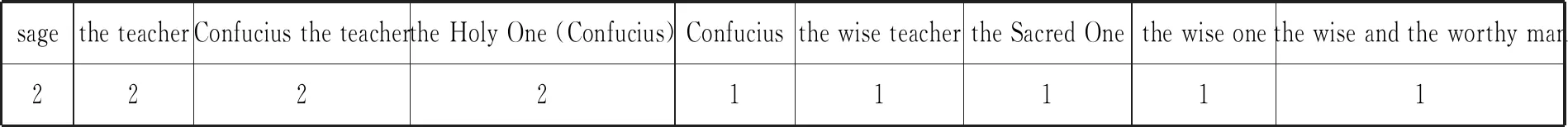

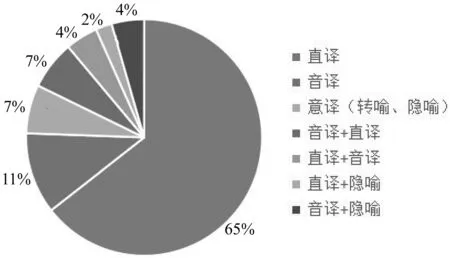

综上,“圣人”英译语义集中在前四项,语义1指有超凡智慧的人,语义2专指孔子,语义3指帝王,语义4指皇后、皇太后等皇家成员。“圣人”英译的翻译方法有直译(如sage,wise man,the sacred one,the holy one)、音译(Confucius)、音译+直译(Confucius the Sage)、直译+音译(the Holy One (Confucius))、意译(转喻、隐喻)(worthiest shoulders,teacher)、直译+隐喻(the wise teacher)、音译+隐喻(Confucius the teacher)。据此,我们绘制了语料库“圣人”英译的语义分布图和翻译方法图。

图1语料库“圣人”英译的语义分布图

图2语料库“圣人”英译翻译方法

由上可以看出,图2的翻译方法中直译占比最大,音译次之,意译再次,这与图1“圣人”的语义分布图完全吻合,即翻译方法与语义休戚相关,认可语义通常用直译,衍生语义根据具体语境,可采用其他翻译方法或翻译方法的组合形式。其次,“圣人”英译中直译占65%、音译占11%、意译仅为7%,即中国四大名著“圣人”英译异化策略远远超过归化。再者,当目标语和源语不能对等或无法对等时,转喻、隐喻不失为很好的翻译策略。最后,基于语料库的四大名著“圣人”英译没有出现注解或不译的方法。

四、“圣人”英译认知解读

(一)语义与翻译方法

语言结构就像非语言的概念结构一样,也有原型效应[2]57[3]。“圣”,无论是字形,还是语义演变,告诉我们首先形式和意义是统一的;其次,字形和意义的演变都是在第一个字形和语义的基础之上的变化,第一个字形和语义就成为其他字形和语义的原型,即提及“圣”字,人们第一个想起的概念。语义范畴就是典型的原型范畴。语义范畴的各个义项之间的语义距离、语义关系、语义延伸是不等同的,因而有中心和边缘之分,即中心义项和边缘义项。中心义项起到原型义项的作用,是第一个蹦到人们脑子里的义项,是人们获得的最早的、最基本的、广泛认可的义项。其他的衍生义项都是围绕这个原型义项不断向外辐射逐步形成的。与个别词汇形式相关的语义网络构成由中心或原型意义组成的意义辐射范畴。[4]85

我们说语义范畴有中心和边缘之分,中心义项所占比重最大,衍生义项的比重根据衍生顺序以此类推。为什么翻译时,翻译方法图与语义分布图吻合度较高?我们认为翻译方法也是一种原型范畴,直译处于中心,音译、意译及组合属辐射范畴。说两种不同语言的人们最初交流时采用的方法始于对等物,体现在翻译中就是双方共有的物对物的翻译,如苹果、太阳、树、鸟等。当一方有另一方没有,出现词汇空缺的时候,只能音译,例如沙发、巧克力、咖啡、茶等。表示复杂概念时,直译、音译无法表达,意译应运而生,或相关翻译方法的组合也用于表达复杂概念。

基于语料库的“圣人”英译表明翻译方法与语义休戚相关,认可语义通常用直译,衍生语义根据具体语境,可采用其他翻译方法或翻译方法的组合形式。如果我们把语义系统和翻译方法都看成是原型范畴,就不难理解翻译方法与语义之间的亲密关系了。

(二)中国传统文化翻译的归化、异化

归化和异化是截然不同的翻译策略。Venuti[5]85称归化体现在翻译方法意译、仿译、改译和创译的使用;异化则包括零翻译、音译、逐词翻译和直译四种翻译方法。归化和异化映射了译者对原文和译文的文化态度。学界对翻译中的归化、异化所持态度各异。最具代表性的,如Venuti[5]20倡导异化翻译策略,强调异化可“保留原文的语言和文化特色,使目标语读者感受到异域文化的存在和魅力”。李建军[6]107的主张很折衷:从翻译的目的看,文化的输出应该倾向于异化,以促使本族文化的外介,扩大本族文化的影响;从译文的可读性和读者的可接受性看,为了更好地让读者能够理解出发语的文化内涵,应该采用归化翻译原则。

基于语料库的“圣人”英译表明异化策略远远超过归化,这与文化翻译论的主流观点一致。我们也同意,在弘扬中国传统文化时,相较于意译,直译和音译更能保留源语文化特色。但不得不说的是,从语义上来讲,中国四大名著中有些“圣人”直译有待商榷,我们来看如下三例,皆取自C.H.Brewitt-Taylor翻译的《三国演义》(Romance of Three Kingdoms)。

例4:圣人云:小不忍则乱大谋。

The Holy One says:“If one cannot suffer small things,great matters are imperiled."

例5:圣人云:国家将亡,必有妖孽。

The Sacred One says that extraordinary phenomena presage the destruction of a state.

例6:圣人云:至诚之道,可以前知。

The Holy One (Confucius) has said that it is characteristic of the most entire sincerity to be able to foreknow.

这三例中的“圣人”均指孔子,前两例采用了直译,后一例属直译+音译,都属异化。但源语和目标语的语义对等吗?我们来看英文holy和sacred的基本语义。

牛津电子词典对holy的第一条语义,即基本语义或认可语义,为dedicated or consecrated to God or a religious purpose;sacred,同样sacred的基本语义注释为connected with God or a god or dedicated to a religious purpose and so deserving veneration,其他电子词典对这两个单词的释义大同小异。根据释义,我们可以看出holy和sacred属同义词,且具有非常浓厚的宗教色彩,这两个单词一出现,就预设了上帝和基督教。

但孔子是儒家文化的典型代表,holy和sacred将其赋予宗教色彩显然不合时宜。这两个词的运用,貌似直译,但实为异化,即用目标语文化阐释源语文化,且张冠李戴,误读了中国传统文化中的圣人。我们要做的不是从历史和翻译的角度来讨论翻译的归化与异化,我们要关注的是从认知来阐释语义的传达,特别是中国传统文化对外推介中的误译。归化也好、异化也罢,都应该建立在忠实于原文的基础之上,尽量做到语义对等。直译、音译如果不能达到语义对等,意译也不失为更好的翻译方法,例2就是个很好的例子。

(三)传统文化翻译的隐喻策略

传统意义上讲,隐喻仅被视为一种修辞手段,历史语义学家将其视作语义变化的指示器。传统观点认为隐喻是纯语言现象,但越来越多认知语义学的研究[7-10]将隐喻视为一种认知机制。隐喻作为一种认知机制,某一具体的概念域被映射到另一抽象的概念域之中,前者称之为始源域,后者称之为目标域。隐喻语义主要来自于范畴化认知过程中范畴之间的语义映射。[11-14]

意象的文化参照越具体,翻译中要保留这一意象就越困难。[15]241翻译也是认知活动,是从始源语到目标语的映射;翻译中的隐喻转喻是从始源域到目标域的映射。鉴于“圣人”在中国传统文化中的地位,或孔子作为中国儒家思想的代表人物,翻译再现这一意象着实困难。《三国演义》“圣人”英译最多的概念隐喻就是Confucius is a teacher,即“圣人”是老师:孔子是教诲世人的老师。孔圣人除了是老师,还是什么?BCC语料库有下例:

例7:中国的古圣人孔子曾说过:“千里之行,始于足下。"

A journey of a thousand miles,according to the Chinese philosopher Confucius,begins with a single step.

例7表明的概念隐喻是Confucius is a philosopher:孔子是哲学家。中国传统的儒家思想本身就是哲学,这个学说的代表人物称其为哲学家再合适不过。

当目标语受众不明白孔子是谁、是什么样的人、在中国文化中有什么样的地位的时候,这种隐喻的译法确实能帮助早期的受众形成目标语的中国传统文化中的圣人意象,尽管意象之间有差异。传统文化翻译的隐喻策略契合Peter Newmark[16]总结的隐喻翻译的七种策略中的第五点,即用相同意义的目标语意象替换始源语意象。因此,我们说,当目标语和源语不能对等或无法对等时,隐喻不失为很好的翻译策略。

(四)传统文化词汇的语义注解或不译

我们知道语义是一个不断变化发展的过程,相同的词语在不同的年代、语境中表达的含义各不相同,中国传统文化博大精深,“圣人”亦同,各家研究异彩纷呈,诸如道德经中的“圣人”[17]、《老子》中的圣人观[18]、王阳明圣人观[19]、《易传》圣人形象[20]55-61、朱熹圣人观[21]等等。尽管都是“圣人”,但不同时期的代表人物的圣人观各不相同,建构的圣人意象也不尽相同。我们以道德经中的圣人为例,韩金英[17]98对其的论述为“《道德经》中的无为、自然、谦卑、处下、不争讲的是圣人的品格”。圣人的基本语义——具有大智慧的人——太笼统,语料库英译中使用的译法都无法阐释《道德经》中的圣人意象了。传统文化意象的英译可见一斑。

翻译时目标语的对等词能否表达动态的复杂的原始语的语义?答案可想而知。那么如何解决这个问题?笔者认为语义注解或不译不失为一个很好的方法。我们来看下例(均取自BCC语料库):

例8:影片中,我们看到的是一个集谦恭、博学、幽默、智慧、守纪、严格于一身的圣人形象。

In the movie,we see a man who is all at once humble and wise and humorous and intelligent and disciplined and firm and clever.

例8中圣人的意象就很复杂,译者就灵活处理了,“man+后置定语从句”的表达式中的man给读者的感觉圣人反而是个普普通通的一般人,后置定语从句充当注解,却赋予了这个平凡的正常人非凡之处。

例9:婚姻的艺术并不是期望丈夫是一个如带着光环的圣人或者妻子是带有羽翼的天使,它不是寻求彼此的完美。

The art of marriage is not expecting the husband to wear a halo or the wife to have the wings of an angle,it is not looking for perfecting in each other.

例9的译文中没有任何表达圣人的词汇,属于典型不译。这种译法其实是在告诉读者婚姻中的圣人是不存在的,都是普通人。试想一下,如果此处直译或意译,就有工厂流水线之嫌,太过机械化、教条化。

例10:圣人有谦诚之心。

He had a lowly heart.

与例9不同,例10属于非典型的不译,也都表达了“圣人即普通人”的深刻哲学含义,让译文的读者很快进入角色,芸芸众生均可为圣。

越是传统文化的词汇越不好翻译。如何再现传统文化中的意象,是译者应该思考的问题。我们不能说哪个翻译方法和策略更有效,但认知语义学能更好地阐释和指导翻译,却是不争的事实。

五、结语

学界对传统文化的翻译倾向于异化。基于语料库“圣人”英译表明翻译实践中,在传达传统文化意象时,异化有助于保留始源域文化的音形义。但归化使用得当,能弥补异化不能传达的意象的具体含义,诸如隐喻、转喻的使用、语义注解或不译。基于语料库“圣人”英译只是个案研究,尽管样本量不大,但很能说明问题,希望我们的研究能给传统文化翻译一些思考和启示。认知语义学可以作为翻译实践的理论依据。