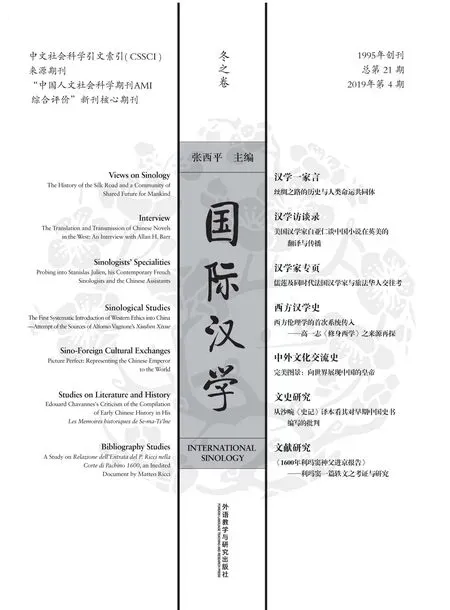

美国汉学家白亚仁谈中国小说在英美的翻译与传播*

□ 受访人:[美]白亚仁(Allan H.Barr)

采访人:杨 平

访谈按语:白亚仁(Allan H.Barr),1954年4月出生于加拿大,1977年获得剑桥大学东方研究学士学位,1983年获得牛津大学中国文学专业博士学位。现任美国波摩纳学院(Pomona College)亚洲语言文学系教授。早期主要从事中国古典文学尤其是明清小说的研究;目前主要从事中国当代文学的译介,翻译了余华的《在细雨中呼喊》《十个词汇里的中国》《黄昏里的男孩》《第七天》等作品,并编译了韩寒的《这一代》。

2017年12月20日,白亚仁教授应邀来浙江外国语学院进行学术讲座,期间笔者对他进行了访谈,就白教授与中国文化的因缘、对《聊斋志异》的研究、对余华作品的翻译,及中国文学的海外传播等话题进行了愉快的交流。

杨平(下文简称“杨”):白教授您好!非常感谢您接受我的采访。您是著名的汉学家,也是中国文学研究和翻译的专家,尤其是在明清小说家蒲松龄及其《聊斋志异》的研究方面和中国当代文学的翻译方面卓有成就。首先我想问一下,您当初为什么选择学习中文,研究、翻译中国文学?

白亚仁(下文简称“白”):我想家庭背景有一定的影响。我父母都研究外语,他们都在爱丁堡大学(University of Edinburgh)学习古典文学、希腊语和拉丁语。我父亲研究希伯来语,是《圣经》语言研究专家,也研究其他一些中东语言;我母亲后来在中学教拉丁语和希腊语。我姐姐在大学学习法语,我自己在中学学习法语、拉丁语和希腊语。我不想重复我父母和我姐姐走过的路,所以就选择了一个比较遥远的文化。我喜欢现代法语之类的现代语言,也喜欢古代的拉丁语和希腊语,中文刚好古代语和现代语兼而有之,从古文到现代汉语发展没有中断。如果学习中文,那就有机会同时接触古代汉语和现代汉语。我也可以选择日语,但是日本历史、日本文化没有那么吸引我,我觉得中国有更丰富、更悠久的文化传统。

我于20世纪70年代开始学习中文,当时是想更多地了解中国。那时还是“毛泽东时代”,中国好像是一个很神秘的国家。到了“文化大革命”后期,中国开始恢复跟西方国家的交流,英国学生开始有机会到中国来留学或者进修,所以我觉得可能以后会有更好的学习环境。那时我没想到中国的变化会这么快、这么惊人,但就是预感中国会有变化。我高中就申请到剑桥大学去学中文,那时中国现当代文学没有很吸引我,引起我兴趣的是中国古代文学,尤其是明清小说,我们本科时阅读的冯梦龙“三言”的一些短篇,还有《红楼梦》和《儒林外史》的一些篇章都很有趣。我研究生时的研究方向也是明清文学,尤其是明清小说。

我对翻译的兴趣是最近20年才开始的。一方面,翻译作为学术活动、学术成果在美国大学并不那么受重视。刚参加工作时,我没想过要做翻译。晋升教授以后,我享有更多的自由,可以做一些自己想做的事情,这才开始从事翻译。另一方面,20世纪90年代后期,中国当代文学出现了一些比较出色的作品,这也是我尝试翻译中国文学的原因。我之所以喜欢翻译,因为它跟研究不一样。研究古典文学比较辛苦,翻译当代文学就相对轻松,还可以直接与作者交流,研究蒲松龄就没有这种乐趣。翻译带给我快乐,使我得以更多了解当代中国文学的动向,丰富了我的学术生活和精神生活。

杨:是什么原因使您决定研究明清文言小说,如《聊斋志异》的?

白:我在大学四年级快毕业的时候开始阅读《聊斋志异》,觉得趣味十足。当时读的是中文原著,比较吃力,但依靠一些注释也基本可以读懂。剑桥大学中文系很重视传统文化和古典文学,我们的中文口语可能不那么流畅,但是读古文还是有相当水平的。我喜欢研究别人不太研究的作家和作品。现在《聊斋志异》比较热门,但在20世纪70年代末我作研究生时,从1949年到1978年,中国只出过两本有关《聊斋志异》的专著,重要的论文也只有十几篇。为什么文言小说在唐朝达到一个高峰,在蒲松龄生活的清朝又达到另一个高峰?这是我当时感兴趣的问题。同时,蒲松龄从30多岁开始写《聊斋志异》,一直写到快70岁,在这个漫长的过程中,他的写作发生了怎样的变化?这也是我想研究的问题。此外,《聊斋志异》中有些故事并不纯粹是虚构的,而是来源于现实生活,而我恰好也喜欢从历史的角度去研究文学。基于这些考虑,《聊斋志异》深深地吸引了我。后来《聊斋志异》逐渐成为很多人关注的作品,我的兴趣反而淡薄了,最近20年基本没有发表与《聊斋志异》相关的论文,转而研究一些没什么人研究的文言小说及作家。

杨:您是否关注过《聊斋志异》的英译本?

白:我阅读原著的同时也读了翟理斯(Herbert Giles,1845—1935)的译本“Strange Tales from a Chinese Studio”①Herbert Giles, trans., Strange Tales from a Chinese Studio.London: Thomas De la Rue & Co, 1880.翟理斯翻译了《聊斋志异》中的164个故事,是英译本中最早的版本。此译本1908年再版,此后又多次再版,在西方很受欢迎。西方有些译本就是完全根据翟理斯的英译本转译的。。翟理斯翻译了《聊斋志异》三分之一左右的故事,但他的本意是把译文分享给他的孩子,而《聊斋志异》本来是为成年人写的,并不是儿童读物。为了满足儿童的阅读需求,他做了相应的修改或删除。比如说,原著中一个书生和一个美女相遇,二人可能很快发生了性关系,但在翟理斯译本中他们就只是喝茶。在《红玉》等好几个故事里他都做了这样的改写。从其他方面来说他还是个优秀的译者,而且他使用了维多利亚时期的英语,跟我们现在使用的英语有所差别,很好地反映了《聊斋志异》使用的中文不是现代普通白话文的事实。

杨:您为什么从中国明清文学的研究转向中国当代文学的翻译?

白:研究古典文学很吃力,古文很难懂,资料也难找,而且在图书馆借阅图书也有各种麻烦,效率很低。相比之下,做翻译要轻松很多,一台电脑,几本词典,再加上一两个中国朋友就可以了。我自己投入翻译工作,一方面是想换换口味;另一方面,我在教学过程中接触到一些中国当代文学的译本,对别人的译文往往不太满意,总觉得自己能够译得更好。做翻译给了我放开的机会,可以暂时摆脱严谨的学术研究。翻译中国当代文学作品,好像去当下的中国街道上看风景、看人物;搞明清文学研究能去看什么呢?

杨:在现当代众多有名的作家中,您为何选择翻译余华的作品?

白:当初我看中了余华的《许三观卖血记》(Chronicle of a Blood Merchant),1996年左右我读了原著,两天就读完了。这本书的可读性很强,一些细节让我很感动,有些情节让我想哭,有些情节又令我想笑,我觉得很精彩,好像中国当代小说很少能引起这么一种反应;而且书的篇幅不长,语言简单,翻译不那么费力,这正是我想要翻译的那种书。但是很快我发现已经有人在翻译这本书,②Andrew F.Jones, trans., Chronicle of a Blood Merchant.New York: Anchor Books, 2004.自己再翻译就不是很好的选择,所以我就决定翻译余华的短篇小说集《黄昏里的男孩》(Boy in the Twilight)①Allan H.Barr, trans., Boy in the Twilight: Stories of the Hidden China.New York: Pantheon Books, 2014.。这本书我也喜欢,篇幅比《许三观卖血记》还短,翻译更加容易。当时西方有很多反映“文化大革命”和“毛泽东时代”的著作及回忆录,我认为这些书很有价值,但如果外国人只读这样的书,就难以了解中国1978年以后的变化,还以为中国街上都是红卫兵呢。《黄昏里的男孩》的故事都发生在改革开放初期,与中国政治保持了一定的距离,更多反映的是普通老百姓的家庭问题,比如说父母和孩子的代沟、婚姻中的危机等,我觉得这是西方人比较容易认同和理解的题材,有译介的价值。

记得第一次跟余华见面是2001年,我利用学术假去北京拜访他。他同意我翻译这本书,从此我们开始了长达十几年的合作。无论是我来中国还是他去美国,我们都会见面。翻译了这本书后两三年,我又翻译了他的第一部长篇小说《在细雨中呼喊》(Cries in the Drizzle)②Allan H.Barr, trans., Cries in the Drizzle.New York: Anchor Books, 2007.,2007年,这本书在美国上市。后来余华写了《兄弟》(Brothers)③Eileen Cheng-yin Chow & Carlos Rojas, trans., Brothers.New York: Pantheon Books, 2009.,因为一些原因我没有承担这本书的翻译,但余华去美国为《兄弟》英文版做宣传时,到我的学校做了讲座。因为这场讲座,他开始写《十个词汇里的中国》(China in Ten Words)④Allan H.Barr, trans., China in Ten Words.New York: Pantheon Books, 2011.,我也与他进行了第三次合作。《兄弟》之后,他写的《第七天》(The Seventh Day)⑤Allan H.Barr, trans., The Seventh Day.New York: Pantheon Books, 2015.也是我翻译的。目前美国已经出版了我翻译的四部余华作品,明年还有一个中短篇小说集出版,书名是《四月三日事件》(The April Third Incident)。

杨:您觉得余华小说有什么特点?您在翻译余华小说时遇到过哪些困难和挑战?

白:我喜欢余华的写作风格,简洁、朴实。余华的小说比较容易翻译,因为语言平实,没有方言,用的是标准普通话,句子往往也比较简短,没有那么多中国特有的东西,很少有“这个外国文化没有,怎么翻译成英文”的困扰。但同时,简洁或简单也会造成翻译的困难,余华写得不一定很具体,如果不小心处理,平易近人有可能就会变成平淡无奇。比如说《活着》(To Live)⑥Michael Berry, trans., To Live.New York: Anchor Books, 2003.中提到了“羊”,那是sheep还是goat?如果是sheep,会不会是lamb?是一岁的羊还是三岁的羊?书里没有清楚地交代。《活着》的译者可能没搞清楚这个羊是sheep、goat还是lamb,译本里会看到一些不那么一致的提法。再比如我最近翻译的《四月三日事件》中,男主人公很关注一个叫白雪的女子,有一天,他注意到白雪穿着红衣服。“红衣服”不是很具体的说法,是什么红衣服?是裤子、衬衣、大衣还是外套?如果翻译成red clothes,那不能让读者想到她长什么样,英语读者不太习惯这个说法。遇到这种情况,我会发邮件给余华:在你心目中,那是什么样的红衣服?还有《在细雨中呼喊》中,故事发生在一个叫南门的乡村,从南门村到县城有一条小路。“小路”也是比较难翻译的,是small road还是little road?是用泥土还是水泥铺的?他并没有说明,外国人难以想象那是什么样的小路。我问了余华,才知道是path,而不是road。

余华小说的很多句子没有清晰的语法结构,因为叙述者往往不是文学家,而是像《活着》中福贵那样的农民和《第七天》中杨飞那样的普通职员。他们用很通俗的语言讲故事,可能一句话就包含了三四件事情,几件事情只是简单地连接在一起。如果直接翻译成英文,英美读者就会觉得这个句子没有什么逻辑,而是简单的拼凑。我阅读我的译文初稿时,每每觉得还要做一些工作才能让故事更容易为英语读者接受,为此,我会稍微增加一些逻辑词,比如说加上and、although等连接词,以符合英语读者的接受习惯。

所以翻译余华作品一方面似乎很简单,一个段落、一页、一章没有太多困难,但另一方面,读自己译文时就会觉得还得下大力气进行完善。

杨:就您所知,余华作品在英美的接受和影响情况如何?

白:影响情况难以判断。影响表现为被别的作家模仿,他们发现一个同行写的东西很好,然后使用同样的写法。目前我还没发现哪位中国作家在西方有着这样的影响。但接受肯定是有的,一些重要的报纸、杂志会刊发书评。现在,余华、莫言、苏童和阎连科等作家在国外会有媒体关注,也有一定的读者,但他们的作品到现在为止都没有成为畅销书。据说唯一畅销的是科幻小说《三体》,比较严肃、传统的文学作品可能都还没有取得突破。

余华的书在国外卖得不错,其中卖得最好的应该是《活着》。很多人喜欢这本小说,故事本身很有趣,同时呈现了中国几十年的历史,仿佛一本简明的历史教科书。而且还有电影,有些人会先看电影,然后再看原著。虽然《活着》的故事发生在中国,但故事本身比较具有普世性,外国读者即便不了解中国历史,也会被这个故事感动。福贵热爱生命,在苦难面前保持乐观,我想很多人会认同这种人生态度。

《十个词汇里的中国》也受到广泛的好评,很多人给朋友推荐这本书。这本书可读性也很强,有很多有意思的小故事,谈到“毛泽东时代”、改革开放时代,时间跨度大,却又不像严肃文学那么难懂。虽然是作者的主观视角,但故事真实、生动。读者一般都会很喜欢这本书。

杨:莫言小说在西方的反响和接受也不尽如人意吗?

白:莫言获得诺贝尔奖后,读者肯定是增加了,但我感觉他也没有一本书能够引起特别关注,或者让人特别兴奋。莫言获奖后在西方引起了某种程度的“莫言热”,但我不知道有多少人真心喜欢他的作品。女性读者恐怕尤其不太容易接受莫言小说所描写的暴力和丑陋。每次诺贝尔文学奖评出后,有些读者可能觉得有责任去读一读获奖者的书,起码要读一本,但这并不意味着他们会读他全部的作品。

杨:余华或其他中国作家有没有可能获得诺贝尔文学奖?译者的作用是否重要?

白:莫言获得诺贝尔文学奖说明中国作家和中国文学的国际影响力提高了,其他中国作家能否获得诺贝尔文学奖很难预测。译者、编辑、出版社都是重要的因素,另外宣传和营销也起着关键的作用。莫言的成功在一定程度上要归功于他的英文译者葛浩文(Howard Goldblatt)。葛浩文翻译了四十多本中国小说,在美国、英国等以英文为母语的国家,他的贡献很大,没有他,很多中国小说根本无法进入英文读者的视野。

杨:中国作家的写作与西方读者的接受存在差异,翻译时译者如何去平衡?

白:中国作家希望他们的作品能够获得不同读者的喜爱和欣赏,尽量扩大作品的读者群,但凡是有兴趣阅读中国小说英译本的英文读者,一般都受过良好教育,文学品位较高,他们不一定需要作者把事情说得很直白,而更愿意自己去琢磨,希望有独立思考的余地。在西方编辑看来,作者不用那么直接地告诉读者,只需展示一下就行了,只要展示得比较传神,读者自然能够明白。译者还是要尊重原文,如果原著“告诉”比较多,“展示”比较少,也只能接受现实,而不能单方面改动原作。

杨:您对葛浩文译本中多处删改原文的翻译策略有何看法?

白:我曾把葛浩文的译文与原著进行对比,确实有一些不一样的地方,我不确定是不是因为他用的中文版本跟正式出版的版本有所差异。

葛浩文可能有自己的理论考量,他认为中国缺乏编辑文化。西方国家的编辑一般是很有权威的,他们可以告诉哪怕是很著名的作家:这个地方写得不好,需要修改,或者我有建议希望你能考虑。这样修订稿跟交给编辑的初稿可能有相当大的改动。而中国的编辑没有这么高的权威,比较有名的作家完全可以告诉编辑:一点也不能更改!鉴于这种情况,葛浩文会觉得译本还是需要一定的编辑工作,既然中国编辑不承担这个责任,那么这个责任就要由译者承担。比如,莫言一本书的中文版长达五百多页,翻译成英文可能有六百多页,那么出版社可能会告诉葛浩文,我们不会出版这么长的书,你要想办法把它缩短一点,那他就会删除几章或者删除部分内容。

杨:您自己的翻译中有没有遇到这方面的问题?

白:我对《十个词汇里的中国》的个别地方进行了改动,其他译本基本上没有。《十个词汇里的中国》的编辑通过我把她的想法传达给余华,请他做出相应的修改,但是不多。我自己不太做大幅度的修改,可能是没有那么自信,不觉得自己能够判断什么是成功或不成功的写作,所以一般还是尊重原文。

杨:请您谈谈对《红楼梦》几个译本的看法。

白:我最熟悉的就是霍克斯(David Hawkes,1923—2009)和闵福德(John Minford)的版本①David Hawkes & John Minford, trans., The Story of the Stone.Middlesex: Penguin Books, 1973.。我还知道乔利(Henry B.Joly,1857—1898)的版本②Henry B.Joly, trans., Hung Lou Meng, or The Dream of the Red Chamber: A Chinese Novel. Hong Kong: Kelly & Walsh,1892—1893.及杨宪益的版本③Yang Hsien-yi and Gladys Yang, trans., A Dream of Red Mansions.Beijing: Foreign Language Press, 1978.,但没怎么读。霍克斯版本在1973年出版第一册,当时我非常喜欢,现在也喜欢。我在英国长大,霍克斯是英国汉学家,当时感觉他的译文很通顺,很容易接受。后来搬到美国,再翻阅他的译本,用来教学生,结果美国学生认为英国味道很浓,好像故事不是发生在18世纪的中国,而是发生在18世纪的英国。这是霍克斯译本的一个问题。当然这其实是英语本身的问题,要么是美国的口语,要么是英国的口语。美国的口语美国人很适应,英国人就不适应,反之亦然。另外《红楼梦》有同性恋的内容,霍克斯的翻译一般比较可靠地反映了故事的文化背景,但他翻译中国传统文化中同性恋的替代概念“龙阳之兴”④“龙阳之兴”是一个汉语成语,来自《红楼梦》第九回:“原来薛蟠自来王夫人处住后,便知有一家学,学中广有青年子弟,不免偶动了龙阳之兴……”兴:嗜好,雅兴。战国时龙阳君以男色事魏王而得宠,后来“龙阳之兴”指喜好男色或者男子同性恋。时,没有忠实于中国文化传统。“龙阳之兴”在中文里没有贬义,“兴”就是tendency或者interest,可是霍克斯把它翻译成vice,就有明显的贬义。英国传统文化不接受同性恋,非常排斥,他采取了英国比较流行的态度翻译这个词,我想他对待同性恋的这种态度不适合《红楼梦》,因为清代还是比较接受同性恋的。这是他翻译中的一个美中不足之处吧。但是霍克斯的诗词翻译非常好,这些诗文翻译成英文后仍然是非常好的诗词。总体而言,霍克斯对《红楼梦》翻译的贡献是很大的。

杨:您在课堂上使用《红楼梦》哪个译本?学生们对它评价如何?

白:我给学生讲课时用的是霍克斯译本,因为容易买到。我的学生总的来说不太喜欢《红楼梦》,他们记不住人名。霍克斯将人名对应为英文里的单词,读者可以较少面对那些外国名字,会觉得亲切一点,比如Patience(平儿)、Aroma(袭人)等。另外,《红楼梦》很长,一般不能在一学期内讲完,最多只能学习第一册,还不到全书的四分之一,学生会为此感到沮丧:花了好几个星期读了那么多内容,结果还只是全书的一小部分。

杨:近五十年中国文学在英美的翻译与传播情况如何?

白:西方20世纪60年代以前比较流行一种看法,就是认为中国古代小说没有西方小说那么好。外国人不太容易欣赏中国的这些作品,因为西方翻译家认为中国小说有缺陷,没有必要把全部内容都翻译成英文,他们有理由、有权力删掉一些多余的诗词,或者删掉故事太长、情节无聊的内容。20世纪40年代韦利(Arthur Waley,1889—1966)把《西游记》的三分之一翻译成英文,书名是“Monkey”,⑤Arthur Waley, trans., Monkey.London: George Allen & Unwin Ltd., 1942.他认为《西游记》有很多重复的内容,没有必要翻译全文。这在20世纪前半叶是一个比较普遍的态度。《红楼梦》也有一个缩写本,只有300页。

一个转折点可能是霍克斯在1973年出版的《红楼梦》译本。霍克斯认为他有责任把《红楼梦》的所有内容翻译成英文,他的“企鹅古典系列”(Penguin Classics)版本是最流行的《红楼梦》英译本。自此,别的翻译家也大多采取了相同的态度,很认真地把中国古代小说完整地翻译成英文。芝加哥大学教授余国藩(Anthony C.Yu,1938—2015)在1977年出版了《西游记》新译本的第一册,全书一共有四册,1983年出齐。⑥Anthony C.Yu, trans., The Journey to the West.Chicago: University of Chicago Press, 2012.《三国演义》的完整译本⑦Moss Roberts, trans., Three Kingdoms.Beijing: Foreign Languages Press, 1994.于1994年出版,译者罗慕士(Moss Roberts)是纽约大学的教授。另外一个获得好评的译本是《金瓶梅》,译者芮效卫(David Tod Roy,1933—2016)也是芝加哥大学教授,他用了二十年来翻译这本书,第一册于1993年①David Tod Roy, trans., The Plum in the Golden Vase, or Chin P’ing Mei.Volume One: The Gathering.New Jersey: Princeton University Press, 1993.出版,一册有二十回,最后一册在2013年出版。《金瓶梅》译本的特点是芮效卫做了很多注释,《金瓶梅》英译本全五册的总页数是2500多页,注释多达4400多条。

最近50年来,把全部的原著呈现给读者好像是一个比较流行的现象,好像只有文言小说没有这么做,可能因为文言小说没有一个很整体的统一(unity)。现在的情况是,一方面,有些很完整且翻译得非常认真的译本,读者不一定很多,因为他们读完这些作品要花很长的时间;另外一方面,有一些新的选集针对普通的学生,普通的读者。总的来讲,无论是全译本还是节译本,这些翻译家都是用比较同情的态度去翻译的,不像一百年以前的译者,总是对中国古典小说进行批评和指责。

现在有更多的人从事翻译工作。20世纪八九十年代只有葛浩文一人,现在有好几个人,比如英国的蓝诗玲(Julia Lovell)、韩斌(Nicky Harman),美国的译者更多。80年代生活在中国的几位译者做的一些翻译,外文出版社推出的“熊猫丛书”在国外发行有问题,没做什么宣传,很难买到。现在一般是外国人把中文作品翻译成自己的母语,在国外的出版社出版,并且会做一定的宣传,因此提高了作品的知名度。

杨:现在翻译中国文学作品的译者有汉学家、外籍普通学者、外籍华人、中国本土学者等等,您认为最为理想的译者是谁?

白:汉学家一般是大学教授,但教授不一定是好译者。有些人不是教授,但中文英文都很好,也可以把中国作品翻译成英文。是不是汉学家是次要的,甚至有人认为教授不是最合适的翻译人选,因为他们可能读了太多的学术著作,比较严谨迂腐。较为口语化或生活化的书,博士学位可能无助于准确翻译。译者最好在中国生活过多年,有较好的语言、文化感觉,知道中国人讲的话是什么意思。我想外国译者把中文作品翻译成自己的母语时比较有优势,因为他们对自己的语言有丰富的感觉和直觉,对于什么是好的翻译、怎样翻译比较成功,心里比较有数。

杨:目前在中国文化对外传播中强调中国声音和中国话语,提倡保留原汁原味。您对“中国作品走出去倾向于异化”的翻译策略和方法有什么看法?

白:我自己的翻译理论很薄弱,只是一个翻译实践者。我没有什么深厚的理念功底,更多靠自己的直觉和感觉,针对具体问题选择归化或者异化,不会一概而论。

我注意到有些译者遇到“山寨”等中国特色词汇时,认为无法用外语表达,最好用拼音。我自己觉得这个办法不好。虽然“copycat”还不能完全代表“山寨”,但比较简洁,比用拼音好,至少传达了原文的一部分味道。比如中国人打招呼说“吃饭了吗”“你回来了”,这些直接翻译成英文就不妥当,我们不这么讲话。虽然它们反映了中国文化,中国人这么说不奇怪,但看译文会觉得奇怪,所以我觉得这种情况直译不一定是个很好的策略。

杨:您为什么翻译中国“80后”作家韩寒的作品?

白:西蒙与舒斯特公司(Simon & Schuster)是美国的一家大型出版社,他们想出版韩寒的两本书,并找到了我。我本来没有很关注中国“80后”作家的作品,但认为通过翻译可以更多地了解他们。出版社首先想出版韩寒的一些博客文章,我读了后觉得他的写作风格比较有趣,与传统的文学作品不同,值得翻译。出版社给我提供了韩寒杂文的台湾版,书名叫《青春》,但我只选了书中的一部分作品,更多的文章直接选自他的博客。我们选的文集书名是《这一代》(This Generation)②Allan H.Barr, ed. & trans., This Generation.New York: Simon & Schuster, 2012.。他的很多文章写得犀利风趣,但考虑到美国读者的兴趣,有些文章不适合选择进来。例如他谈中国当代诗歌的文章,虽然文章本身很好,但因为美国人不了解中国当代诗歌,所以就放弃了。美国人更有兴趣的是他那些关于政治、社会、文化的杂文。出版社也希望我翻译韩寒的长篇小说《1988:我想和世界谈谈》,但我并不太看好这部在中国炒得很热的小说,所以就没有翻译。

杨:您如何评价韩寒及其作品?

白:他是一位特别的作家,是一代中国青年的代表。他善于独立思考,不会在意主流媒体怎么说、一般百姓怎么想,不肯人云亦云。韩寒的存在也让美国人看到,中国不仅仅有官方的声音,还有个体自己的声音。

他文笔有趣,有讽刺,有比喻,很巧妙。他的幽默也很有特色,很多时候利用谐音调侃一些社会现象,翻译起来比较困难。我有时候想,如果找不到合适的对应的句子,我宁可舍弃,因为我不想在后边加个注解:这种做法在中文里是很好笑的。

杨:近年来您的翻译取向发生了改变,从小说转向随笔和杂文等非虚构作品,这是为什么?

白:这反映了美国相当一部分读者的兴趣。外国人阅读中国文学作品有一个重要动机,希望借此多了解中国,让他们通过小说接触一个虚拟的中国,还不如让他们接触一个离现实更近、非虚构的中国。曾经有人在《华盛顿邮报》上说:读完一部中国长篇小说之后,感觉与其用小说的形式去反映中国的一些不合理现象,不如干脆写非虚构作品。既然中国的某些现实已经让人眼花缭乱,何必要费尽心思去创造另一个虚拟世界呢?

杨:中国文学“走出去”需要克服哪些困难?中国当代文学在西方的前景如何?

白:中国文学的翻译、出版和海外接受都不够理想,需要克服的困难很多,主要问题有:翻译质量、创作倾向、文化差异、版权代理、推广力度、营销手段等等。

由于中国经济实力的强大,外国人普遍认为应该加强对中国的了解,西方媒体非常关注中国的动向,海外出版社比过去更积极地推销与中国有关的书籍。读几本当代作家的小说好像是一个比较便利的办法,所以我对中国当代文学在西方的前景还是持乐观态度的。

杨:您最近在做什么翻译或研究工作?近期有什么打算吗?

白:翻译只是我的一部分工作,作品暂时不多,翻译量不大,一般两三年才翻译一本书,我对自己的翻译量没有太高的期待。我现在正在翻译一个回忆录,是艾青儿子艾未未写的一部非虚构作品,讲述他父亲和他自己的故事。他是一位重要的艺术家,我对他的回忆录饶有兴味。

我还会继续研究明清文学,也许会写一两篇跟《聊斋志异》有关的论文,谈谈书里涉及的谣言和传闻的故事,这些在明清社会还是很流行的。

杨:谢谢白教授耐心细致的解答!

白:谢谢!我很高兴接受采访!