血流动力学在心肺复苏中的临床意义分析

王春梅

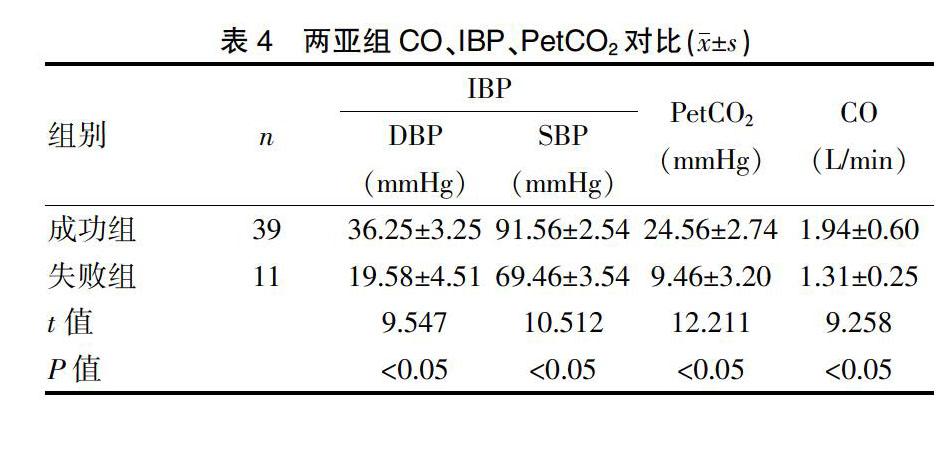

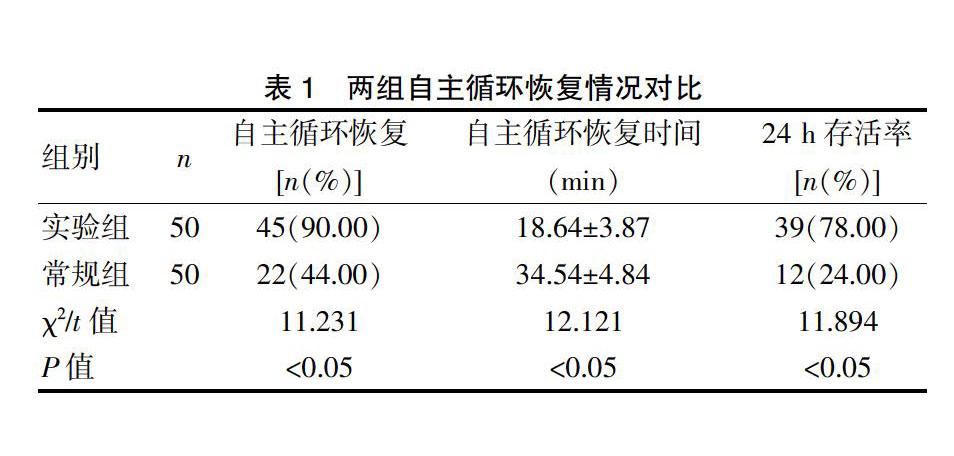

[摘要] 目的 总结心肺复苏治疗期间血流动力学的临床价值。 方法 选取2018年10月~2019年4月我院诊治的100例心肺复苏治疗患者,随机分为两组。实验组与常规组患者均接受心血管与心肺复苏等治疗措施,实验组在常规组基础上根据血流动力学指标实现针对性的措施调整和优化。总结并对比两组患者的自主循环恢复时间、24 h存活率、不同时间段的自主循环恢复发生率、心肺复苏治疗期间的各项指标水平。并根据实验组患者治疗的结果,实现对成功组与失败组患者的血流动力学情况对比。 结果 实验组患者的自主循环恢复例数、时间、存活率、心肺复苏10 min后自主循环恢复率均明显优于常规组(P<0.05);成功组患者的各项IBP、PetCO2、CO指标相对于失败组有统计学意义(P<0.05)。 结论 心肺复苏治疗期间血流动力学的临床价值显著,值得在临床中推广。

[关键词] 血流动力学;心肺复苏;临床意义;对比研究

[中图分类号] R459.7 [文献标识码] A [文章编号] 1673-9701(2019)31-0005-05

Clinical significance analysis of hemodynamics in cardiopulmonary resuscitation

WANG Chunmei

Zhongshan People's Hospital in Guangdong Province, Zhongshan 528400, China

[Abstract] Objective To summarize the clinical value of hemodynamics during cardiopulmonary resuscitation. Methods A total of 100 patients with cardiopulmonary resuscitation treated in our hospital from October 2018 to April 2019 were enrolled, and divided into two groups randomly. Both the experimental group and the conventional group received treatment measures such as cardiovascular and cardiopulmonary resuscitation. And the experimental group adjusted and optimized the measures according to the hemodynamic parameters on the basis of the treatment of conventional group. The autonomic circulation recovery time, 24-hour survival rate, spontaneous circulation recovery rate in different time periods, and various indicators during cardiopulmonary resuscitation were summarized and compared between the two groups. According to the results of treatment in the experimental group, the hemodynamics of the successful group and the failed group were compared. Results The number of spontaneous circulation recovery, time, survival rate, and spontaneous circulation recovery rate after cardiopulmonary resuscitation in the experimental group were significantly superior to those in the conventional group(P<0.05). The IBP, PetCO2, and CO indicators in the successful group were significantly different from those in the failed group. There were significant differences(P<0.05). Conclusion The hemodynamics during cardiopulmonary resuscitation has significant clinical value and is worthy of promotion in the clinic.

[Key words] Hemodynamics; Cardiopulmonary resuscitation; Clinical significance; Comparative study

近些年隨着临床医疗技术的持续性发展,关于心肺复苏的研究也在不断增多。有研究显示,心搏骤停属于世界范围内致死原因中占比较高的一种,世界上每年约有400万人会发生心搏骤停,其中只有4%的患者可以痊愈出院[1]。临床中对于心搏骤停的患者普遍是以心脏复苏与心血管急救指南作为标准进行复苏治疗[2]。如何有效地保障高质量心肺复苏一直以来都是临床研究热点话题[3]。近些年有研究认为,在心肺复苏操作过程中做好相应的质量改进可以有效提高复苏的整体效果,尤其是根据患者的实际症状不断的调整和优化复苏的操作方式、参数,提供个性化心肺复苏可提高整体干预效果,强化患者复苏质量。本文以我院部分患者为例,探讨心肺复苏期间血流动力学指标的监测评估,同时根据评估的结果实现心肺复苏多项参数的调整,总结心肺复苏治疗期间血流动力学的临床价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

选取2018年10月~2019年4月我院急诊科诊治的100例心肺复苏治疗患者。在患者入选之后采用随机数字法的方式进行处理,并划分到实验与常规两组,各50例。实验组中,男女分别为34、16例,平均年龄(38.9±5.9)岁,平均心搏骤停时间(12.46±3.5)min;常规组中,男女分别为35、15例,平均年龄(37.9±6.3)岁,平均心搏骤停时间(12.00±2.9)min。两组患者基础资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。在研究期间根据患者的治疗结果将实验组患者继续进行划分,划分成为治疗成功组与治疗失败组。

纳入标准:年龄<65岁;心搏骤停时间不足30 min;对本次研究知情且同意参与;临床资料完整。排除标准:临床资料丢失;多发损伤、疾病终末期;存在精神障碍;无法配合研究。

1.2方法

实验组与常规组患者均接受心血管与心肺复苏等治疗措施,并做好常规处理,以心脏胸外按压、呼吸机辅助通气、除颤与药物治疗以及气管插管等处理为主。

实验组在常规组基础上根据血流动力学指标实现针对性的措施调整和优化,应用胸阻抗法以及PetCO2等监测措施为主。

实验组在胸外按压的同时采用胸阻抗法进行监测、桡动脉直观和PetCO2监测。

ICG监测仪选用美国Cardlio Dynamics产品,在患者躯干的两侧粘贴4个电极片,同时连接ICG监测仪,在桡动脉置管方法方面,应用BD穿刺静脉并做留置针,同时采用监护仪和换能器,实现肝素氯化钠溶液的持续性冲洗,冲洗的标准参数为每小时2 mL。

PetCO2的监测模块连接到气管导管的近端和呼吸机的管道,通过心肺复苏的无创CO、IBP以及PetCO2等指标实现整体性的效果评估,并按照胸外按压的实际情况,不断调整呼吸频率和呼吸末正压,在达到心肺复苏的同时保持CO≥1.5 L/min、DBP≥20 mmHg、PetCO2≥10 mmHg。

1.3 观察指标

总结并对比两组患者的自主循环恢复时间、24 h存活率、不同时间段的自主循环恢复发生率、心肺复苏治疗期间的各项指标水平。并根据实验组患者治疗的结果,实现对成功组与失败组患者的血流动力学情况对比。

采用ICG监测仪和配套的检测模块实现多参数的实时监护,连续监测3次获取平均值。自主循环恢复的标准如下:(1)瞳孔变小,光反应恢复;(2)脑组织功能恢复明显,患者存在肌张力提升、挣扎、吞咽动作以及自主呼吸恢复等表现;(3)心电图示波器上显示交界区,存在房性或窦性心律,心房颤动或心房扑动;(4)发绀消失。自主恢复失败主要是指复苏前后体征无任何改变,自主恢复时间主要是指按压开始到自主循环恢复成功时。

1.4 统计学方法

应用SPSS19.0统计学软件实行数据对比分析,在数据资料录入后采用定性与定量的方式进行分组记录,并应用连续性或离散型的变量实现对数据的录入,定性的数据不需要分类变量。数据检验期间计量资料采用t值进行检验,计数资料采用χ2值进行检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组自主循环恢复情况对比

实验组患者的自主循环恢复例数、时间以及存活率相对于常规组均有明显数据优势,对比结果差异明显,均有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2两组自主循环恢复在不同时间段发生率比较

在心肺复苏治疗10 min内两组患者的自主循环恢复率相近,无明显数据差异(P>0.05);心肺复苏10 min后实验组患者的自主循环恢复率均明显高于常规组,随着时间的延长实验组自主循环恢复率优势越明显,数据差异均较大,均有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组心肺复苏治疗期间的各项指标水平比较

在心肺复苏治疗期间各时段两组患者的MAP、PaO2、PaCO2、Lac指标差异不突出,但是每一项数据中实验组数据均有一定优势,但对比结果差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

2.4 两亚组CO、IBP、PetCO2对比

成功组患者的各项IBP、PetCO2、CO指标相对于失败组而言均有明显数据差异,对比结果意义显著,差异均有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

心搏骤停一旦發生如果不及时进行抢救复苏治疗,在5 min左右患者的脑部与部分重要的器官组织便会遭受不可逆的损伤,在心搏骤停之后心肺复苏应当现场及时开展。近些年复苏医学在许多的领域均得到了明显的发展,CPR技术的基础生命支持认知也在不断的完善和改进,这也间接提高了心搏骤停的抢救成功率[4]。针对比较快的按压措施,其能够一定程度的控制血流的频率以及参数,并适当的缩短留置时间。但是按压的深度却又明显的减少,按压频率达到100次/min左右时,血流停滞时间只有1%,明显优于按压频率80次/min。在2015年版的美国心脏协会《2015年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》当中提出了关于高质量心肺复苏的技术要求,其中涉及到胸外按压速率100~120次/min,按压的幅度成年人为5~6 cm,确保每一次按压都可以保障胸廓有效弹回,同时尽可能减少按压中断的表现,规避过度的通气,借助6 s为间隔的1次人工呼吸或机械性通气,实现有效的急救[5]。但是,在临床执行方面仍然存在许多的缺陷与不足,最为突出的问题便是无法准确的监测按压的具体深度以及胸廓是否有效弹回。心搏骤停患者的临床表现相对比较复杂,同时血流动力学的稳定性也比较差,所以采取有效的方式评估心搏骤停患者的病情,并做好疾病的临床判断以及针对性治疗是维持血流动力学稳定性的关键,同时也是优化预后效果的关键。为了有效的提升心肺复苏与心血管急救指南的操作价值,需要及时构建科学的信息反馈机制,在指南建议方面可以借助监测血流动力学指标的方式,根据具体的指标实现胸外按压质量和冠状动脉血流灌注的参数调整,借助这些实时性的监测可以更好地提高临床操作技术水平,促使胸外按压质量得到有效提高,从而优化患者的预后生存质量。

在国外的某研究中发现,该研究采用猪模型,并以心跳骤停为主,在症状发生时实现血流动力学指标的统计分析。以心肺复苏的方式、胸部按压的深度进行适当的调整,并应用对比分析的方式实现心肺复苏效果的综合性评价。在该研究中发现,冠状动脉灌注压力在20 kPa的情况下猪模型的生存率最高,同时在胸部的按压深度达到51 mm情况下生存率也比较高,仅次于灌注压20 kPa组,最低生存率为按压深度33 mm。并且在该研究中还发现生存的猪模型在冠状动脉灌注压力方面相对于死亡组而言要高出许多,并且对比结果满足统计学意义[6]。对于这一研究的结果可以基本明确心肺复苏操作期间各项血流动力学指标的水平会存在一定差异,可以在操作中根据血流动力学指标实现胸外按压质量、呼吸频率、呼吸末正压等多方面参数的调整,尽可能保障冠状动脉灌注压与心输出量,从而维持心肌细胞和脑组织的血液供应质量,构建一个个体化的复苏康复模式,从而实现自主循环恢复率的提升,加快恢复质量,改善多项生理性指标[7]。

另外,有研究认为,心肺复苏操作期间IBP应当维持在85/30 mmHg之间,在DBP<20 mmHg状态下则证明冠状动脉血流灌注量的缺陷。同时借助20 min的心肺复苏操作,PetCO2>14.5 mmHg可以作为心肺复苏预测性成功的指标,在敏感性、准确性以及阳性率方面可以达到100%。在本次研究当中成功组的IBP、PetCO2、CO指标水平高于失败组,与上述研究结果基本相符,所以在具体的血流动力学指标方面,至少CO、IBP以及PetCO2属于有效评价按压深度和冠状动脉血流灌注状况的指标,借助这些指标信息的及时性反馈可以更优质、更及时地实现胸外按压质量、呼吸频率以及呼吸末正压的调整,从而促使自主循环恢复效率与质量的提高[8]。

本次研究结果显示,实验组患者的自主循环恢复例数、时间以及存活率相对于常规组均有明显数据优势,对比结果差异明显,均有统计学意义(P<0.05);心肺复苏10 min后实验组患者的自主循环恢复率均明显高于常规组,随着时间的延长实验组自主循环恢复率优势越明显,数据差异均较大,均达到统计学意义(P<0.05);在心肺复苏治疗期间各时段两组患者的MAP、PaO2、PaCO2、Lac指标差异不突出,但是每一项数据中实验组数据均有一定优势,对比结果差异无统计学意义(P>0.05)。上述研究结果充分证明借助血流动力学为导向的心肺复苏措施,可以更好的提高心肺复苏的质量与效率,尤其是自主循环恢复方面的推动、改善作用突出,可以更好的强化复苏质量,提高患者的康复效益。另一结果显示,成功组患者的各项IBP、PetCO2、CO指标相对于失败组而言均有明显数据差异,对比结果意义显著,均达到统计学意义(P<0.05)。研究结果证明心肺复苏治疗期间血流动力学的临床价值较高,成功组患者血流动力学指标会明显优于失败组,这也间接论证了血流动力学指标对于心肺复苏的影响明显,可以作为心肺复苏质量评价的重要指标。

通过本次研究,认为心肺复苏治疗期间血流动力学的临床价值显著,同时影响血流动力学的因素主要在于以下几点:(1)早期除颤,可以更好的提高自主循环恢复率。心肺复苏在操作过程中需要实现一个向前流动力的构建,虽然CPR的胸外按压是通过心、胸泵实现血流的推动,但是心搏的输出最高只有正常心输出的40%左右,再加上收缩压峰值在60~80 mmHg以内,舒张压相对比较低[9]。所以自主循环功能的恢复只能够借助自主心脏搏动恢复。心搏骤停最为普遍的便是心律失常与心室颤动,占比在90%左右,如果不及时进行处理很容易转变为心电静止。对于心室颤动转复成功率而言,会随着心室颤动的时间延长而下降,有统计发现下降率为每分钟10%[10]。对此,早期除颤属于保障血流动力学指标稳定的关键,也是强化自主循环恢复率的关键;(2)血管活性药物。肾上腺素对于心搏骤停的复苏具备一定作用,肾上腺素的α、β受体双重激动作用可以预防动脉萎缩并提升主动脉的舒张压,促使心肌与脑血流供应效果得到改善。近些年有许多大样本的临床研究发现,大剂量肾上腺素无法改善心搏骤停患者的生存率以及神经系统功能,复苏指南当中肾上腺素推荐的剂量改变直接体现了心肺复苏对于肾上腺素的理解[11]。对于心搏骤停所导致的难治性心脏骤停患者而言,单独的应用血管加压素或随后应用肾上腺素进行治疗的效果相对于單纯肾上腺素的治疗作用更好,并且可以有效地提升患者的生存率。在2000年的国际心肺复苏指南当中认为,CPR当中室颤期间提供血管加压素与肾上腺素可以达到同等的效果,所以推荐成年人在室颤CPR过程中采用血管加压素作为肾上腺素的替代物,同时剂量调控在30~50 U以内,以静脉途径用药,间隔15 min重复用药[12]。在2005年的心肺复苏指南当中明确提出,血管加压素可以有效应用在难治性室颤当中,相对于肾上腺素而言效果更好,推荐以5 min为间隔应用肾上腺素,同时加压素40 U方面可以替代第一次或第二次肾上腺素,在心肺复苏当中应用血管升压素可以有效的控制肾上腺素的使用量,并降低复苏相关不良反应,稳定血流动力学指标,强化生存率;(3)自主循环恢复后的调控[13]。在心肺复苏之后,因为患者会表现出明显的酸中毒、再灌注性损伤以及缺血缺氧、炎症性表现等症状,导致患者的心、脑、肾脏等脏器存在严重的损伤,再加上内源、外源性的影响,机体会出现明显的代谢障碍。此时便需要高度重视血流动力学在自主循环恢复之后的不稳定表现风险,在心肺复苏之后,一般会先发生室上性心动过速,此时短时间内的心排量、高血压表现会非常明显,之后心排血量会有明显的下降,从而引发循环功能性障碍,如果无法有效的逆转,患者最终会死亡[14]。对此,自主循环恢复之后需要及时采用多种药物实现对血流动力学指标的调控,可以应用利多卡因、地尔硫■、阿托品或多巴胺等药物实现对多种症状的控制,CPR操作期间还需要高度重视补液操作,借助补液维持脏器灌注状态与氧输送效果,维持水电解质平衡与酸碱平衡,从而降低血流动力学内环境稳定性[15]。

综上所述,心肺复苏治疗期间血流动力学的临床价值显著,借助血流动力学指标作为引导的心肺复苏方式可以更好的强化自主循环恢复率以及24 h存活率,可以更好的构建个体化的心肺复苏干预模式。今后,需要进一步强化医护人员的专业技术培训,将复苏干预措施和患者的生理状况结合对待,促使复苏模式更加合理,这一种策略思路对于心搏骤停患者的治疗模式改进作用突出,提升复苏成功率,值得在临床中推广。

[参考文献]

[1] 周咏梅,肖小培,李萃萃,等.喉罩人工呼吸支持对急诊科心肺复苏患者血流动力学及复苏后综合征的影响[J].临床肺科杂志,2017,22(7):244-245.

[2] 沙鑫,张思森,汪宏伟,等.腹部提压CPR对心搏骤停患者氧代谢及预后的影响[J].中华危重病急救医学,2017,29(12):1117-1121.

[3] 曾庆铨,刘双平,刘美玲.亚低温治疗在心搏骤停心肺复苏后患者中的应用效果分析[J].实用心脑肺血管病杂志,2017,30(9):75-79.

[4] 兰超,王超,吕震宇,等.多巴胺对兔心肺复苏早期血流动力学及脑氧代谢的影响[J].中华急诊医学杂志,2018, 27(1):51-56.

[5] 梅永星,黄永义,邓伟峰,等.心肺复苏中早期机械通气干预对患者氧代谢、颅内压及脑功能的影响[J].解放军预防医学杂志,2018,31(15):414-415.

[6] 王大冰,冯小南,韩玉娟.插入式腹部提压能提高心脏停搏患者复苏效果[J].中华危重病急救医学,2018,30(5):466-470.

[7] 于海侠,周景霞,任长安,等.心肺复苏患者血清GDF-15、NT-proBNP、cTnI水平变化的临床意义及其与近期预后的关系[J].中国动脉硬化杂志,2017,14(3):234-245.

[8] 梁家荣,唐良秋,陈云宪,等.早期及晚期远程缺血预适应对不稳定型心绞痛经皮冠状动脉介入治疗患者的不同影响[J].中国介入心脏病学杂志,2017,31(10):33-37.

[9] 杨丰.心搏骤停患者心肺复苏过程中呼气末二氧化碳分压的变化分析[J].中国乡村医药,2018,21(8):5-6.

[10] 庄载受,梁艳,薛盛东,等.压力调节容量控制通气模式在心肺复苏中的临床疗效观察[J].中华重症医学电子杂志,2017,31(1):144-145.

[11] 缪智豐,曾潭飞.超声检查在心肺复苏中应用价值的研究进展[J].中国临床研究,2017,14(2):233-234.

[12] 徐彦立.腹部心肺复苏创新技术临床应用效果研究分析[D].新乡医学院,2016.

[13] 姚津剑,郑少颜,黎敏,等. 心肺复苏后患者血清内皮选择素和S100b蛋白水平的变化及其临床意义[J]. 海南医学,2017,14(16):22-24.

[14] 邓海霞,王政林,赵海涛,等. 生脉注射液治療心肺复苏后心功能不全(气阴两虚证)的临床观察[J]. 中国中医急症,2017,16(9):101-102.

[15] 谈定玉,孙峰,付阳阳,等. 气道压对心肺复苏效果影响的实验研究[J]. 中华危重病急救医学,2017,29(6):531-535.

(收稿日期:2019-07-25)