基于核心素养的高职院校课堂结构重构

(武汉船舶职业技术学院,湖北武汉 430050)

2016年,《中国学生发展核心素养》研究成果定义了学生适应未来终身发展和社会发展所必备的品格和关键能力,具体表现为三个方面,六大素养。即人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新。作为高校,如何培养学生未来发展所必备的这些品格和关键能力呢?课堂作为高职院校开展教育教学活动的主阵地,其结构和使命也应该与时俱进。

1 课堂的生态结构要素

按照大多数人的理解,课堂就是开展教育教学活动的空间和场所。而实际上,课堂所具有的内涵远不止这些,它是以教学为中心,由多个要素组成的生态系统。美国21世纪技能合作组织 (Partnership for 21st Century Skills) 认为学习环境作为支持学习的一个系统,不仅包括物理空间,还包括时间、学习工具、技术、学习社区、文化情境等要素。斯坦福大学的研究者将学习环境分为价值、教法、内容、技术4个方面。从生态功能视角来看,课堂上的人与课堂教学环境形成了课堂教学生态系统。那么,课堂的生态结构可以从教学主体要素、教学客体要素、教学中介要素、教学条件要素对课堂进行审视和理解。

1.1 教学主体要素

这里所说的教学主体要素,是指课堂生态中的人——教师和学生。他们是教学活动的认识主体、实践主体。认识主体的教学理念、对课堂教育目标和价值的定位直接构成课堂的核心和灵魂,实践主体的学习理念、价值观念也将直接影响课堂的成效。

1.2 教学客体要素

教学内容是教学主体作用的对象,即为教学客体要素。教学内容为教学主体提供了信息加工源,但由于身份有别,教师与学生对教学内容的作用方式存在差异性,教师直接作用于教学内容,学生通过教师的帮助和指导,间接作用于教学内容。

1.3 教学中介要素

中介指在不同事物或同一事物内部对立两极之间起居间联系作用的环节。教学中介要素是指将教学主体与客体联结的环节——教法。不同的教学目标、教学理念、教学内容,教学主体采取的教学方法就会不同。

1.4 教学条件要素

主要指教学活动发生的环境条件,包含时空和技术两个方面。时,指开展教学活动的具体时间,传统课堂的时间是相对固定的,且具有周期性。一般在高校,一节课的时间为45分钟,每周基本固定在某一天的某一个时段。空,指开展教学活动的物理空间,也就是我们通常所说的教学场地、设备及配套设施等。技术,指开展教学活动所使用的技术和工具,用以辅助呈现教学内容,以及教学活动的开展。

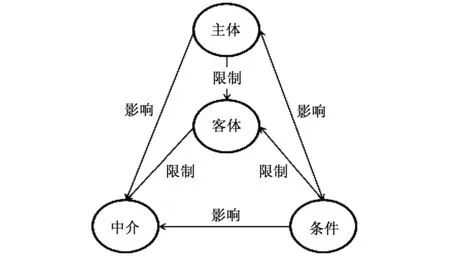

1.5 各要素之间的关系

课堂教育教学功能的实现要依靠各要素之间的互相作用与配合。教师与学生作为教学的主体,其价值与理念是课堂结构的灵魂,直接影响并决定着其他要素的设计。例如,要培养学生的团队合作精神,就决定了课堂要以社会主义核心价值体系为理论指导,选取符合学生兴趣的教学内容和表现形式,并借用一定的信息化教学手段,为这一价值定位服务。教学条件要素限制了教学主体(学生)对教学客体(教学内容)的获取,并直接影响教学中介要素的选择。教学主体(教师)会依据不同特点的教学客体,选择不同的教学中介。各要素之间的关系如图1所示,它们相互作用、配合服务于课堂价值的形成。

图1 教学各要素相互作用关系图

2 现有课堂结构面临的问题

现有的课堂结构遵循单一教学模式,依然停留在“双基”训练和“应试”层面,这与社会教育需求之间存在矛盾,与学生核心素养的发展不匹配。

2.1 教学条件要素整齐划一,不能满足学生个性化学习需要

现今的课堂结构设计立足于学生基础知识和基本技能的习得,但因空间较封闭、时间步调整齐划一,与核心素养关注个人的发展需要、注重差异化学习环境有一定的差距,且不利于学生个性化学习需要。其次,现有课堂结构借用的技术也基本都是为教师教服务,学生的主体地位被忽视,不利于学生批判思维能力的培养。

2.2 教学中介要素陈旧单调,不利于学生合作交流能力的培养

目前的大学课堂教学仍然以教师讲授为主,“满堂灌”现象严重。教师讲得多,学生参与少;教师告诉得多,学生发现得少。教师对课堂处于单向控制,课堂强调学生与学生之间的竞争,学生被孤立,处于被动学习状态。这与当今社会日益广泛的社交环境要求不匹配,不利于学生协作交流等关键能力的培养。

2.3 教学客体要素强边界,不利于学生综合能力的培养

现有课堂主要以理论、实践课程为主体,过于强调专业与专业之间、理论与实践之间的边界,忽视和弱化了课程间的交叉融合,这样的构建有利于专业系统知识的传递,却不利于专业综合能力的培养。而核心素养关注的是人的全面发展、可持续发展,两者是矛盾的。

2.4 教学主体要素地位失衡,不利于学生主观能动性的发挥

目前的大学课堂呈现出“教师对学生”,而不是“教师与学生”的平等交往模式,课堂上大学生的声音微乎其微。教师是课堂的统领者,所谓课堂交流多是以教师主动发出的一种单向交流,教学过程基本都由教师控制,教师与学生的定位明显失衡,主次分明,这不利于学生在课堂中主观能动性的发挥,课堂教学低效。

3 基于核心素养的课堂结构重构

课堂结构是一个整体,课堂结构的重构要结合各要素之间的关联度系统进行。新的课堂结构要致力于发展学生核心素养,紧密围绕自主发展、社会参与、文化基础三个方面进行设计,以培养学生人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养为主线。积极营造核心素养发展的学习环境,构建“以学生为中心”的课堂,突出课堂学习的自主性、普适性,让学生学会学习、学会担当、自主发展;强调课堂学习的情境性、社会性,促进实践创新、培养科学精神;加强课堂学习的关联性、差异性,夯实人文底蕴、促进健康生活。

3.1 主体要素重构突出学生的主体地位

学生是课堂学习的实践主体,教师与学生要建立在平等融洽的关系上完成教与学,改变原有“一言堂”的局面。新的课堂设计要多给学生发声的机会,加强师生之间的互动、探讨和交流,教师要在课堂上引导学生产生质疑、启发思考,激发学生学习的兴趣。要根据典型职业情境设置适宜的学习环境,让学生通过主动参与,自主完成学习任务,在基于真实的情境中、在解决问题的过程中培养辩证思维、发散思维和批判思维等核心素养。总之,要在课堂教学中,充分体现学生的主体中心地位。

3.2 客体要素重构体现学习的关联性

基于核心素养的教学内容重构就是要将学生发展核心素养纳入到已有课程教学中,明确每门课程承担哪些核心素养的培养。职业教育的课程内容主要包含公共课和专业课两大类。对于公共课要渗透以知识为基础的人文意蕴的教育,如思修课要培养学生人文情怀、自信乐观、自我认同、健康生活、情绪管理等素养;人文课程培育学生人文积淀、人文情怀,审美情趣,沟通交流等素养;数学课要培育学生理性思维、批判思维、勇于探究等素养。专业课是基于工作任务进行课程内容选择和组织的,要将核心素养与工作任务两者有机地结合起来。如通过对质量要求、安全要求的内容表述和相关案例的介绍,来强化质量意识与安全素养的培育。其次,要打破专业边界,推进专业群建设,构建“平台+方向”的课程体系,实现专业与专业之间的交叉融合,从而提高学生可持续发展能力。

3.3 中介要素重构加强学习的情境性、自主性

教法的选择将直接影响核心素养培育的效果。教法的重构要充分体现学生学习的自主性和情境性设计,以促进学生自主合作学习为目标。要打破课堂学习的边界,让学生能在更广的范围内开展学习,自由选择学习伙伴,组建学习团队;要打破学科知识的边界,让学生围绕教师设置的专题情境任务,掌握知识、技能,提高专业综合能力;打破理论教学与实践教学的边界,改变原有学习方式,让学生参与完成典型项目任务,边学边做边练,促进学生职业能力的形成;要打破学校边界,让师生共同参与社会热点话题的讨论,让校内校外活动融为一体。

3.4 条件要素重构注重学习的差异性和个性化

条件要素包含时空和技术两个方面。时空的重构可以依托互联网技术,通过线上线下互动,实现学生个性化学习需要,满足个性化订制。现在所说的翻转课堂实际上就是对课堂时空的一种重构,微课、慕课彻底打破了学习整齐划一的局面,它们让学习者的学习时间、场地变得更自由,选择权更大。技术的重构要以学生为中心,学生的学为中心。技术的选取与应用要从辅佐教师的教转变为促进学生个性化的学。例如,平板电脑引入课堂,其价值不仅仅在于帮助教师演示文稿,检测学习效果,更重要的任务是要实现学生开展自主学习、自定步调学习和交互合作学习的模式。

4 结 语

与发达国家相比,我国对核心素养的研究起步晚,将核心素养由理论研究落到实处还需要广大学者进行大量的研究和探索。笔者从课堂出发,通过对现有课堂结构的重构,为学生发展核心素养提供实战建议和思考。