城市双修视野下的历史文化名园更新策略

——以合肥包公园为例

袁晶

1.历史文化名园的属性、价值与关系

近年来,高密度大型城市的城市病问题突出,传统粗放型发展模式已经不能持续,建立高效、生态的集约化城市发展模式是大势所趋。伴随城乡规划从增量规划逐步向存量规划转变,如何提升旧城区公共服务水平,深入发掘城市新活力成为规划设计领域和相关城市管理部门的重要议题。自2015年中央城市工作会议提出“要加强城市设计,提倡城市修补;要大力开展生态修复,让城市再现绿水青山”的倡议以来,城市双修工作在城市规划、建筑和风景园林等各个领域不断深入推进。从内容上来看,城市双修包括生态修复和城市修补两个部分。生态修复,是通过对自然的山体、河流、植被的修复,完善其连续的生态序列,恢复生态系统的自我循环和调节功能[1];城市修补,针对已建成区的公共服务设施进行改造升级,让其提供更加完善的公共服务职能,同时注重城市形态美观、色彩、夜景、天际线等都是修补的范畴[2]。位于城市中心地带、具备一定规模绿量的历史文化名园,是连接城乡生态系统的重要节点,其公共服务水平和生态环境水平与人们日常生活息息相关[3]。因此,对历史文化名园实施城市双修是高密度城市下人民生活品质提升的关键,也是重要的民生工程。

1 历史文化名园概述

1.1 老公园与历史文化名园

城市中的老公园从建成起一直使用至今,是历史、文化、生活的见证,也是一个城市文化积累和文化底蕴的体现,具有多种维度的价值。

(1)区位价值。老公园时间跨越较大,有建国后近几十年内兴建的市民公园,也有上百年时间的历史文化名园。随着城市的发展与扩张,现存老公园往往地处城市中心区域,与居住区、商业区等生活设施紧密联系,具有舒适的步行时间与距离,是人们日常生活使用频率较高的公园。

(2)生态价值。时间越久的公园生态稳定性相对更好,古树名木的科学价值和生态价值更大,能给周边街道和城市带来较好的生态效益。

(3)风景价值。老公园具备类似于景区的风景基础,从建成至今在不同时期的更新与调整中形成了相对稳定的美学倾向与风景特色。

本文探讨的“历史文化名园”与城市老公园存在诸多交集(图1)。位于城市中心的历史文化名园不仅拥有上述城市老公园的价值,同时具备更为丰富的文化内涵和更高的城市地位。有些城市本身并非历史文化名城,但它的历史文化名园却有举足轻重的文化地位,甚至因为拥有部分重要文物而成为省级或国家级景区。因此,历史文化名园具有风景区、文保单位和城市公园三重属性,具备生态、生活、游憩、地方文化、风景、文物等多层次价值,是城市重要的公共活动场所。不同于建筑,历史文化名园不仅有文化还有生命,它自身会生长变化,是“活态的遗产”。

1.2 历史文化名园的现状问题

(1)经济投入存在差异。由于历史文化名园的长期使用,耗损强,需要持续性的维护与更新,而基于地区经济的差异,不同地区历史文化名园的维护存在差别。有些经济发达城市或地区的历史文化名园与时俱进,处于不断微更新状态中,能够满足市民日益变化的活动需求;而有的历史文化名园虽使用频率较高,但经济投入不足[4],其内部环境生态与设施条件存在不同程度的老化和年久失修问题。

(2)原有设施无法满足现状需求。早期规划的配套服务设施基本能满足当时的需求,而对因时代更迭产生的新需求不能及时回应,缺乏主动去调整和适应的能力,导致历史文化名园公共服务能力低下。

(3)更新增设功能不合理。处在不断演变与发展的历程中,历史文化名园更新增设的诸多城市公园功能存在布局或规划结构不合理等问题,并在长期使用中无法得到解决,这直接导致游客体验度较差,同时也缺乏吸引力。

(4)水体生态问题。地处城市内部的公园以人工水体为主,与外部水系沟通较差,水质保持困难,加上早年水体空间设计追求曲水环绕的审美趣味,导致死水区域较多。此外,由于常年缺乏水动力,水体富营养化问题也很突出。这些导致了园内水体成为黑臭水和滋生蚊虫的温床,不仅影响游赏体验,还给周边生态环境带来诸多负面影响。

(5)历史文化保护与利用问题。历史文化名园需要在城市公园与历史文化保护的双重属性之间寻求平衡点。从日常使用来看,其作为公园的属性占主要地位,并处在不断更新与发展中,而园中的历史文化或文物部分由于受到相关保护政策的制约,采取的是封闭化、片段式或化石化的保护策略,缺乏系统、积极的保护与利用的方法,导致其文化价值得不到充分发挥。

1.3 城市双修对历史文化名园的意义

以生态修复和城市修补为核心的城市双修,是保护与更新历史文化名园的重要抓手。城市双修有利于对历史文化名园进行系统化的生态治理。景观给合水生态跨专业进行系统化梳理,在关注水域景观形象的同时,对水陆生态进行整体研究,强调景观视觉与生态环境的统一与融合。城市双修能在城市视野下对历史文化名园的生态环境实施系统性修复,可以突破公园相对狭小的范畴,在更加广阔的区或市层面进行总体的水网梳理,完善公园水系统的整体生态效益。城市双修还有利于系统化地修补规划设计、配套设施和管理模式上的缺陷。系统的修补工作,需多专业配合,构建以景观为引领的多专业组合模式,深入针对各专项问题展开研究,并由景观统筹融合,从根本上解决历史文化名园的一系列问题,避免小修小补的局部改造思维。此外,城市双修还有利于文化复兴。历史文化名园的核心价值在于文化,在更新提升的过程中,通过具体场地项目去演绎文化,将地方文化主题做足,增加历史文化公园的社会影响力。

2 合肥包公园的规划设计实践

2.1 项目背景

包公园简称包园,位于安徽省合肥市的中心地段,占地34.5 hm2,水域面积15 hm2,是为纪念北宋著名清官包拯而修建的公园,属国家4A级旅游景区,安徽省、合肥市重点文物保护单位,国家首批廉政教育基地和安徽省爱国主义教育基地。

从基地位置来看,包园地处城区繁华路段,串联在合肥著名的“环城公园”南部,属于典型的城市型风景区,且伴有市民公园的功能。依据上位规划中对环城公园“四季秀色环古城”的定位,包园重点表达夏季景观,并承担市民夏季游赏的任务。包园总体为开放式布局,由包公祠、包公墓、清风阁、浮庄等景点组成,园区以“历史包公-文化包公-文物包公”为主线,从不同的角度,用不同的形式展示了包公“忠、孝、清、廉”的一生。包园以其深厚的人文内涵和清静幽雅的景观环境,成为环城公园以及合肥市众多景点中最耀眼的一颗文化明珠。

2.2 现状问题梳理

通过对包园的实地考察,梳理出以下六个方面的问题。

(1)交通方面。东西向人行流线不够通达,机动车与非机动车停车位数量不足,乱停乱放现象明显。

(2)管理方面。园区景点多且分散,彼此独立经营,缺乏统一管理,由于采用多票制导致游客进园后反复购票,降低了游赏体验质量。

(3)配套设施方面。坐凳、垃圾桶和厕所的配比少,不能较好满足游客的需求,标识系统缺乏,导引功能较弱。

(4)建筑风貌方面。沿街建筑与园区内部建筑缺乏关联性,风貌杂乱,缺乏统一性和标志性。

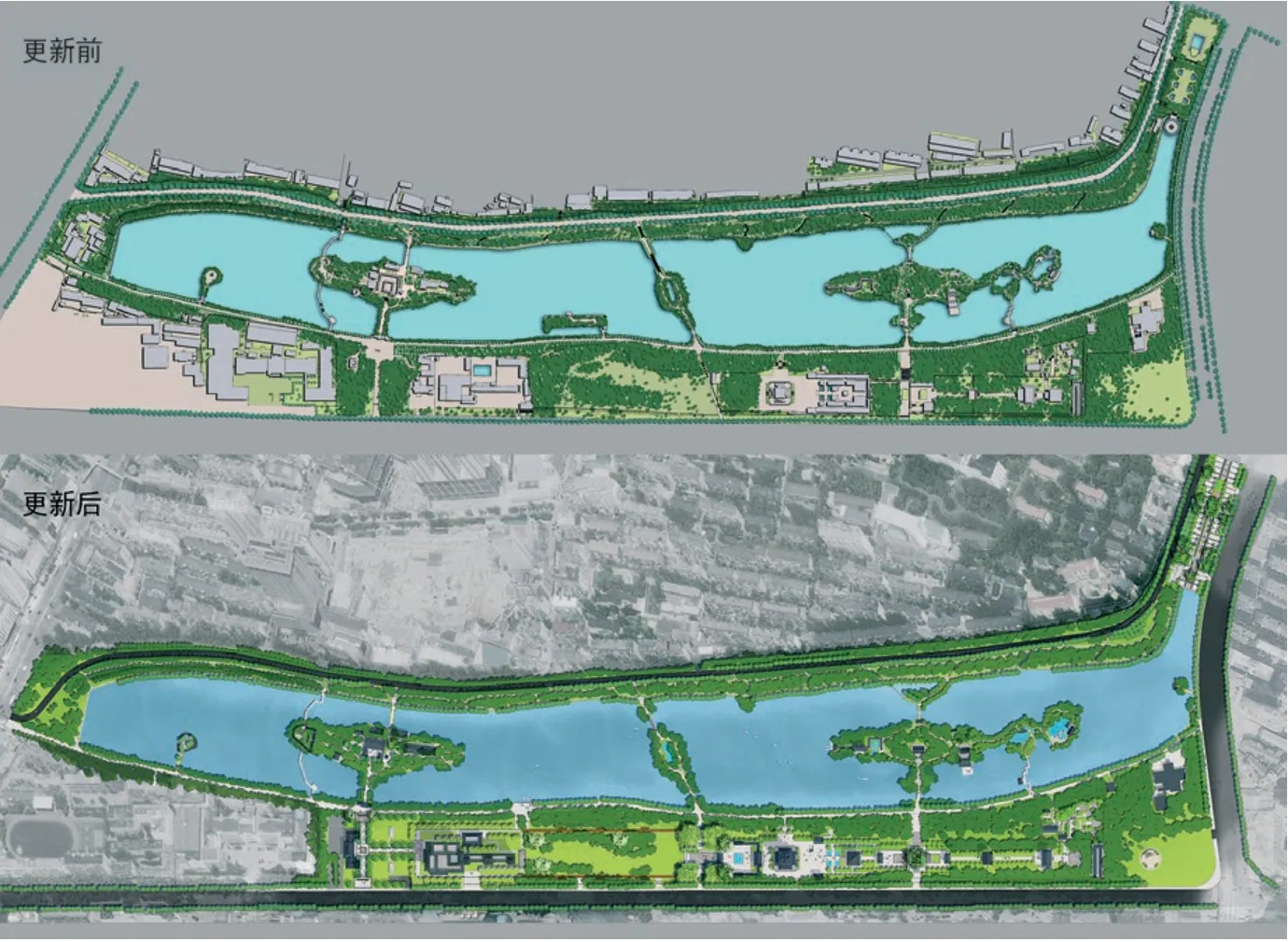

2.包公园总平面更新前后对比图

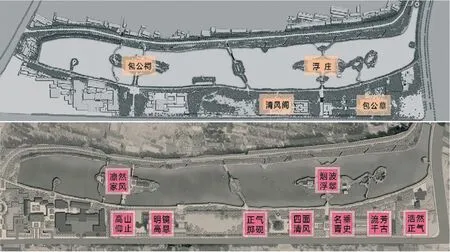

3.包公园功能布局更新前后对比图

(5)生态与形象方面。植物长势良好,但品种单一,围合死角区较多,缺乏主体性和层次性,重要景点处缺乏特色植物。滨河地段的水生植物类型单一,缺乏多样性,不利于水体环境的生态稳定。

(6)文化展示方面。廉政文化与包公文化的展示逻辑和空间较为混乱,缺乏叙事性,且两大文化在公园户外空间展示不足。

2.3 城市双修下的包园更新策略

针对上述问题,规划设计在遵循城市双修理念的前提下,确立围绕未来5A级景区的打造标准,从功能区块、交通体系、配套设施、建筑风貌、空间管理、植物生态、文化复兴七个角度提出具体的更新策略(图2)。

2.3.1 构建连续的功能区块

现状包园东西直线距离500多 m,仅有包公祠、包公墓、清风阁、浮庄四个重要景点,且景点布局分散,游赏缺乏连续、完整的体验。为此,设计团队依据历史资料和民间故事增设新景点,以有效加强景点之间的串联关系。同时,景点命名采用四字对仗的表述,将原有功能性名称转译为景点名称,并且强化了景点间的时间逻辑,自西向东依次将包公从少年、中青年再到晚年,一生的著名事迹充分展现出来(图3)。本案打造了包园新九景:高山仰止、凛然家风、明镜高悬、正气掷砚、四面清风、名垂青史、流芳千古、浩然正气、烟波浮翠,通过九景的有序连接,让游客在完成整个游览序列后,能构建起对包公一生的全面认识,从而充分展现包园的文化价值。

2.3.2 重构交通体系

首先梳理人行流线。对于多景点、分散管理的状况,组织规划一条由西向东串联各个景点的游赏路线,在部分关键节点设置入口闸机,一票多次,满足游客流畅完整的游览体验,也为实现一票制的景区管理提供可能。其次,重塑停车空间。包园西侧主要入口区的停车较为混乱,机动车与非机动车乱停现象严重,影响主入口形象。随着近年城市私家车数量的增加,原设计的停车空间已经不能满足现实需求。为此,设计团队充分研究日常与节假日期间的停车情况,对主入口停车场区域重新布局,设置立体停车场或停车楼,规划大巴停靠点,还对社会车辆的停靠数量进行了合理调配和控制,还包园入口干净整洁的形象。

2.3.3 修复植物与水生态环境

包园的植被资源较好,大乔木长势不错,但品种和色彩单一。在充分保护现有乔灌木的前提下,新增一些文化性和主体性强的植物景观,考虑季相性,增色增彩,并强调围绕廉政文化的六大主题植物,松、兰、竹、莲、枫、梅,以托物明志的方式彰显文化内涵。另外,现状包园湖区的植物以荷花为主,品种单一,死水区较多,本案通过增加多种利于水体净化的植物,如茭白、芦苇、美人蕉、黄花莺尾、灯心草、沙草等,丰富水体植物景观。

2.3.4 完善空间管理

包园既需要满足市民共享绿地资源的诉求,又要满足游客有较好的空间游赏体验,市民日常休闲和游客游览在活动属性上存在矛盾点。目前的多票制就是因为开放绿地而产生的管理方法。为此,在空间管理上,本案提出公共空间的“有限约束”(图4),即在不违背公园开放性原则的前提下,通过在公园边界种植一些具有分隔空间作用的灌木或乔木,用软性分割方式去约束或限定闲杂人群进入园区的便捷度,来确立公园与城市街道相对清晰的边界。这可以有效减少横穿中心大草坪的路人,给游客提供相对完整舒适的游览体验。

2.3.5 修补建筑风貌

包园沿街面的建筑,由于建设年代不同,存在新旧差异,没有完整统一的视觉形象,不仅体量庞大、类型多样、风貌繁杂,而且与园区内部统一的宋代风格建筑不兼容。作为包园展现公共形象的关键界面,设计从风貌协调的角度提出改造建议,对建筑的屋顶、窗框、檐口、外墙等关键部位进行外表皮全面翻新,色彩统一采用园区内部的暗红色、白色与灰色组合,统一窗框、店招等建筑立面。本次设计目的在于协调中轴线上主要建筑的外观形式,使总体形象、空间构图与天际轮廓线等方面达到统一和谐(图5)。如在建筑风格上,廉政教育展览馆与游客服务中心在现代框架结构的基础上,外立面做仿宋风格,作为安徽省图书馆与清风阁之间的过渡,统一立面效果。在建筑高度上,以清风阁作为制高点,安徽省图书馆及廉政教育展览馆等多层建筑次之,再辅以单层的游客服务中心、墓园附属建筑,搭配多层次的植被,达到错落有致的效果,丰富城市街道天际轮廓线。

4.中心大草坪区域的有限约束方法示意图

5.合肥市少年宫更新前后对比

6.包园西侧入口大门更新前后对比

2.3.6 完善配套服务设施

以5A标准打造包园,当前的配套服务设施还存在较大的缺失。首先依据规划设计原则,按照人流量进行测算,以服务半径布置相对应的坐凳、垃圾桶、照明灯具、标识等设施,并在设计风格上强化包公时代特色。其次,针对厕所数量过少问题,增设具有灵活性和便捷性特点的移动式厕所。同时重新设计西侧主入口区的牌坊(图6),采用高大的石材牌坊,打造包公文化特色鲜明的入口形象。

2.3.7 拓展文化教育双重价值

包园除了宣传著名的包公文化,还承担着廉政教育与爱国主义教育的双重职责。本次更新设计中,全面整合廉政、爱国与包公主题的链接关系,使用室内与室外展区相结合的方式,将包公的故事通过特色园演绎出来,并延伸到廉政教育的主体上。如增设的一处景点取自著名故事“包公掷砚”,景观通过在场地中设计一处泡在水中的砚台引发参观者的兴趣,去理解故事背后的人文价值[5],从而实现文化与教育的双重价值。

3 结语

历史文化名园是一座城市的宝藏,它作为多功能复合型的公共空间,应该发挥更大的服务功能与文化价值。在城市双修的大背景下,相关管理者和规划设计者应当积极参与到历史文化名园的保护、提升与利用中去,抓住时代发展的契机,让文化的瑰宝普惠于大众。本文通过理论解读和包园案例解析,提出的六个维度更新方法,是双修思路下的新尝试,希望为此类项目的设计思路及方法提出有益借鉴。