浙江南部近海蟹类群落结构及其与环境因子的关系

丁朋朋,高春霞,5,田思泉,4,杜晓雪,汤艾佳

(1.上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306;2.国家远洋渔业工程技术研究中心,上海 201306;3.大洋渔业资源可持续开发教育部重点实验室,上海 201306;4.农业部大洋渔业开发重点实验室,上海 201306;5.农业部大洋渔业资源环境科学观测实验站,上海 201306)

浙江南部近海地处温州和台州近海,包括温台渔场及其附近海域,属于东海中南部核心水域,其西侧受长江、钱塘江径流为主的浙江沿岸流影响,东侧受台湾暖流和黑潮次表层水影响[1-3],特殊的环境促成了该水域优越的水文条件和丰富的营养盐生境,水域内饵料生物丰富[4-6],为多种重要经济生物[7-9]提供繁殖和育肥的场所。

蟹类是近海渔业资源的重要组成部分,其肉质鲜美,经济价值高。蟹类作为沿海渔民的捕捞对象之一[9],对渔民的经济来源和维持生态系统稳定性具有重要意义[5]。国内对近海有关蟹类群落的研究报道较多,涉及东海的研究区域多集中在大陆架、中东部等地区,如:张洪亮等[11]、俞存根等[12]、陈小庆等[13]对浙江南部近岸和东海中部及其外海蟹类群落结构特征进行了研究;郑基等[14]、谢旭等[15]研究了浙江中部披山海域、南麂列岛海域蟹类的群落结构与环境因子的关系;而对近海受人类生活影响较大的区域有关蟹类的群落结构与环境因子的研究较少。近年来,由于过度捕捞,环境污染等影响,东海主要的作业方式底拖网渔业发生了很大变化,如捕捞对象转变、资源量锐减[10]等。本文根据2016年浙江南部近海海域3个季度的底拖网调查蟹类渔获的资料,研究浙江南部近海底拖网蟹类的群落结构特征,分析群落结构与环境因子的关系,掌握该海域蟹类群落结构的最新动态,以期为我国近海蟹类资源的可持续利用和养护管理提供基础资料。

1 材料和方法

1.1 数据来源

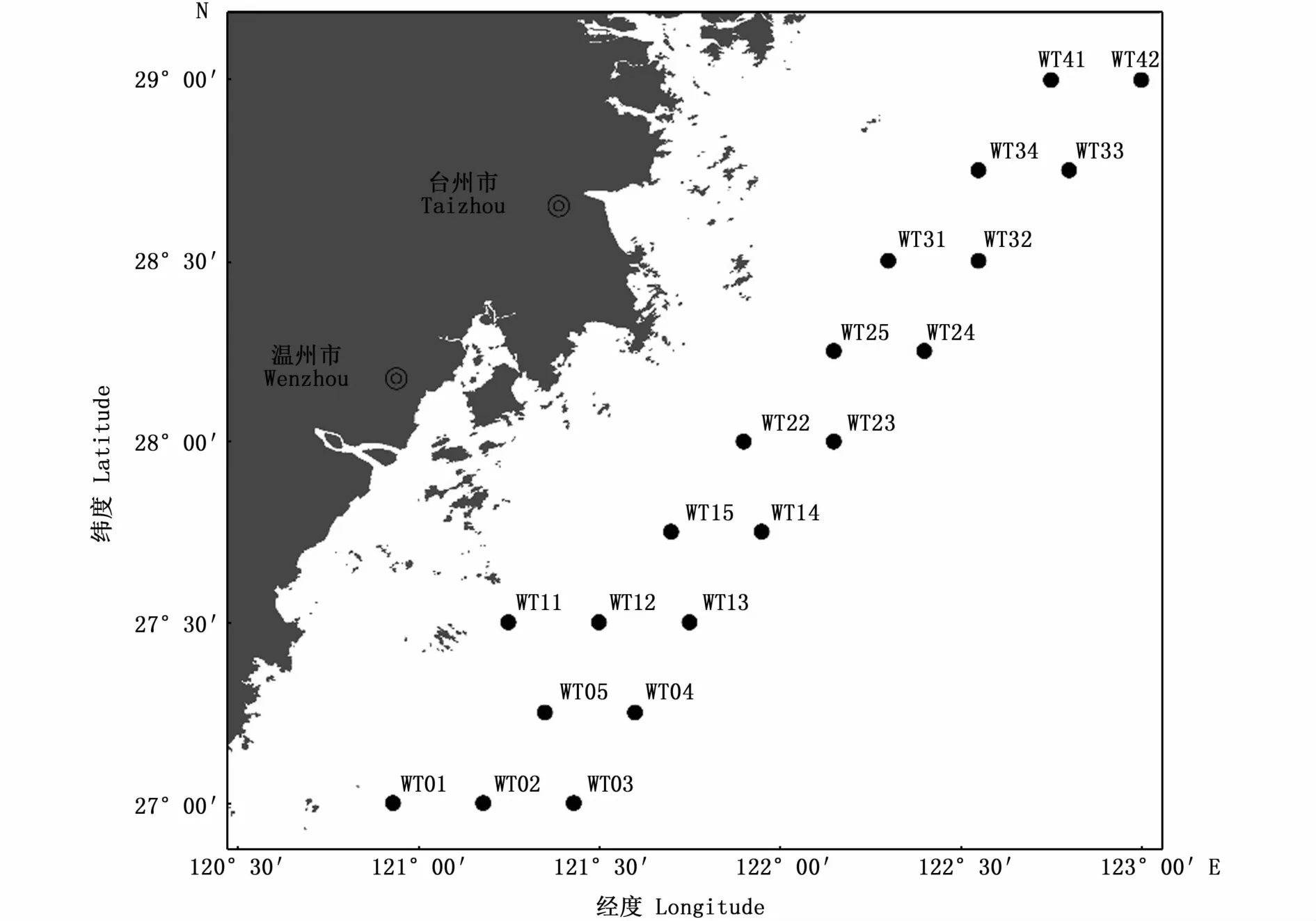

数据来源于浙江南部近海的底拖网蟹类渔获资源调查的资料,调查海域主要为鱼山渔场和温台渔场的近海,调查范围在东海中部海域(120°55′48″~123°00′E、27°00′~29°00′N)(图1),调查时间为冬季(2016年 2月)、春季(2016年5月)、夏季(2016年8月)。每个航次的调查周期为7~12 d,调查船为“浙洞渔10109”,总吨位800 t,主机功率为396.9 kW,为近海大型单船网板底拖网作业船。

1.2 采样方法

渔船作业时底拖网网口的平均扩张高度和宽度分别为7.5 m和40 m,利用温度深度计(TDR)进行了不同水深时网口扩张高度的测算,实际平均高度约为4 m,网囊网目为2cm,调查期间平均拖速为(3.18±0.27)kn,平均拖时为(0.89±0.46)h。另外,使用 WTW-Multi 3430型号水质分析仪对水温、盐度、水深等底层环境数据进行相应采集与分析。

1.3 计算方法

1.3.1 优势种的优势度

浙江南部近海底拖网蟹类种类的优势度采用相对重要性指数(index of relative importance,IRI)[17]表示,其计算公式为:

式中,N为某种蟹尾数占当月蟹类总尾数的百分比;W为某种蟹渔获质量占当月蟹类总渔获质量的百分比;F为某种蟹出现站位数占当月调查总站位数的百分比。计算全年的优势种时,F为在全年所有调查站位中某种蟹出现的站位数所占的百分比。

图1 浙江南部近海渔业资源调查站位Fig.1 Survey stations of fishery resources in the offshore waters of southern Zhejiang Province

界定100≤IRI≤500的渔获种类为相对优势种[18-19],IRI>500的渔获种类为绝对优势种。

根据俞存根等[12]的研究结果,按照适温性与适盐性对调查海域蟹类进行分类,蟹类的生态类型分为3类:广温广盐、高温广盐、高温高盐。

1.3.2 物种多样性分析

浙江南部近海底拖网蟹类渔获的群落生物多样性采用 Margalef物种丰富度指数(D)[20]、Shannon-Wiener多样性指数(H′)[21]以及 Pielou均匀度指数(J′)[22]进行分析,公式如下:

其中,S为种类数,N为蟹类的总个体数,Pi为i种蟹占总渔获量的比例。

1.3.3 数据分析

运用Canoco 5.0软件对蟹类与环境因子的关系进行冗余分析(RDA),RDA是一种线性多元直接梯度分析方法[23]。首先利用去趋势对应分析(DCA),查看排序轴梯度长度(lengths of gradient,LGA),判断环境的变化趋势。若 DCA分析前4个轴的最大值小于3,选用冗余分析(redundancy analysis,RDA);若最大值大于 4,选用典范对应分析 (canonical correspondence analysis,CCA);若最大值介于 3~4之间,则RDA和CCA均适用[24]。在对数据进行空间排序之前,先对该海域冬、春、夏季蟹类优势种生物量数据进行去趋势对应分析(DCA),结果表明冬季前4个轴的最大值为3.1,春季和夏季的前4个轴的最大值小于3,故选用冗余分析(RDA)。

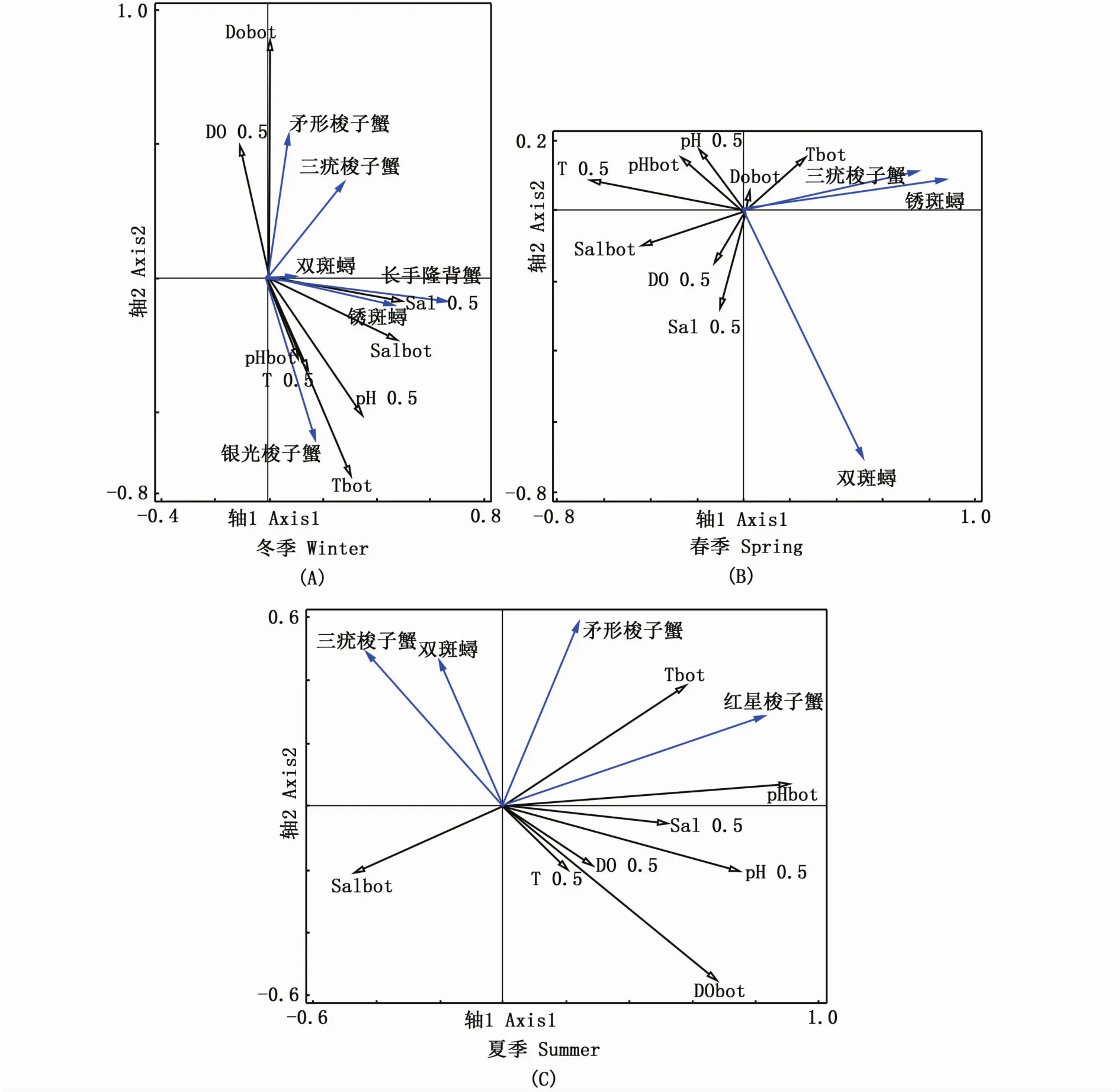

用Canoco 5.0软件进行运算,排序结果用物种-环境因子关系的双序图表示。在RDA排序图中,环境因子用带有箭头的线段表示,连线的长短表示蟹类群落分布和种类分布与该环境因子关系的相关性大小,连线越长说明相关性越大,反之越小;物种与环境因子箭头之间的夹角的余弦值反映它们之间的相关性,夹角越小,相关性越大[25-26]。在进行统计分析时,对蟹类优势种平均渔获质量和环境因子的数据组成矩阵。8种环境因子分别是表层温度(T 0.5)、表层盐度(Sal 0.5)、表层溶解氧(DO 0.5)、表层 pH值(pH 0.5)、底层温度(Tbot)、底层盐度(Salbot)、底层溶解氧(DObot)和底层 pH值(pHbot)。

2 结果与分析

2.1 优势种变化和生态类群

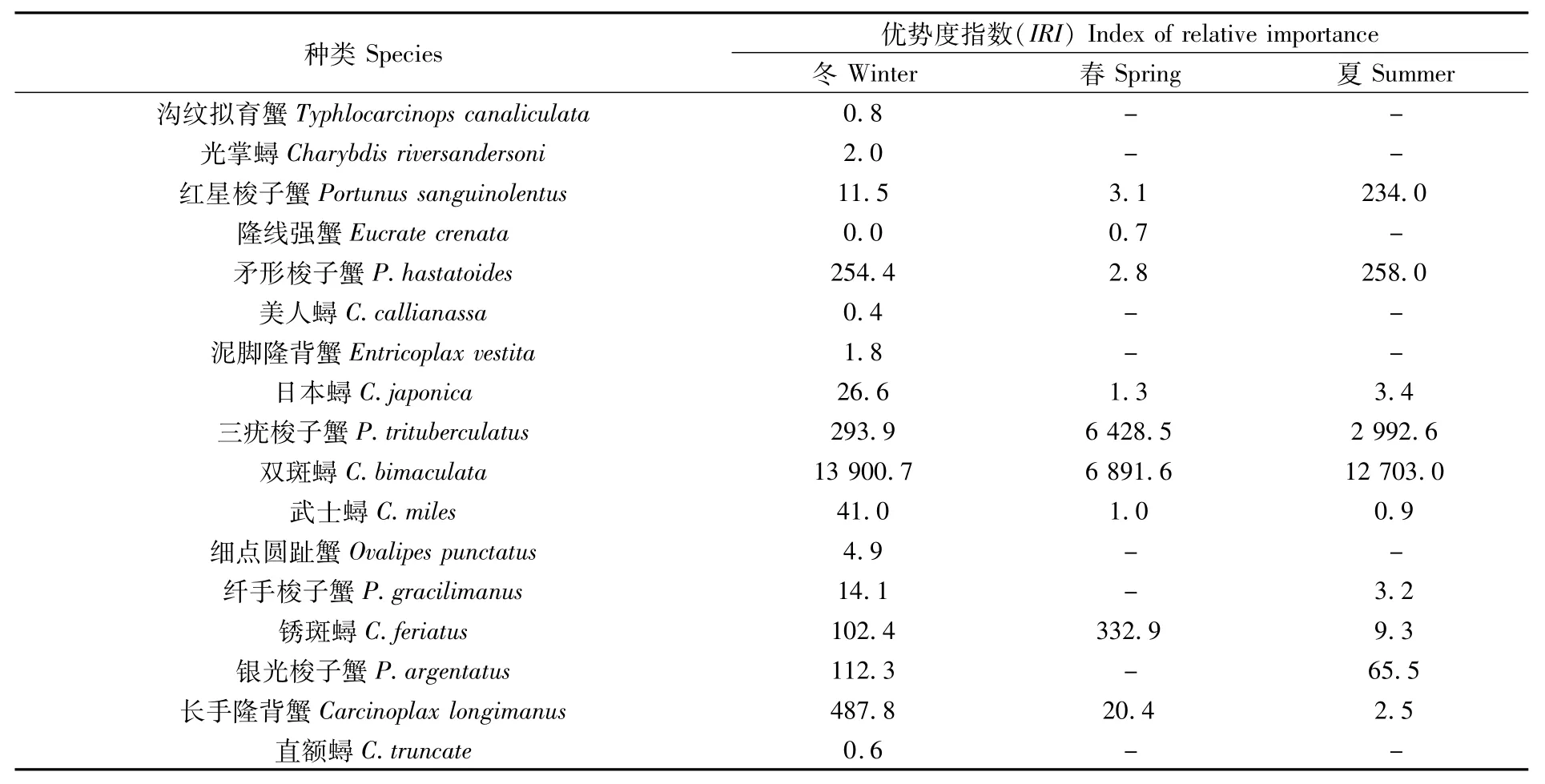

调查海域渔获蟹类17种,隶属于4科6属,其中梭子蟹科种类数最多,占总数的(47.1%),其次是蝤蛑科(23.5%)、长脚蟹科(17.6%)和人面蟹总科(11.8%)(表1)。其中冬季蟹类出现的种类最多(16种),其次为夏季(10种)和春季(9种)。

根据IRI值评定标准,调查海域3个季节中蟹类优势种为双斑蟳(Charybdis bimaculate)、三疣梭子蟹(Portunus trituberculatus),其中双斑蟳在3个季节的优势度指数IRI都明显大于500,为绝对优势种。冬季的优势种有6种,分别是双斑蟳、三疣梭子蟹、银光梭子蟹(P.argentatus)、矛形梭 子 蟹 (P.hastatoides)、锈 斑 蟳 (Charybdis feriatus)、长手隆背蟹(Carcinoplax longimanus),其中双斑蟳生物量占该季节蟹类总渔获量的73.9%;春季,三疣梭子蟹和双斑蟳为绝对优势种,其中三疣梭子蟹的生物量占该季节蟹类总渔获量的81.8%,优势种还有锈斑蟳;夏季的优势种有 4种,分别为红星梭子蟹(P.sanguinolentus)、矛形梭子蟹、双斑蟳和三疣梭子蟹,其中双斑蟳和三疣梭子蟹生物量占该季的总渔获量的90.9%。

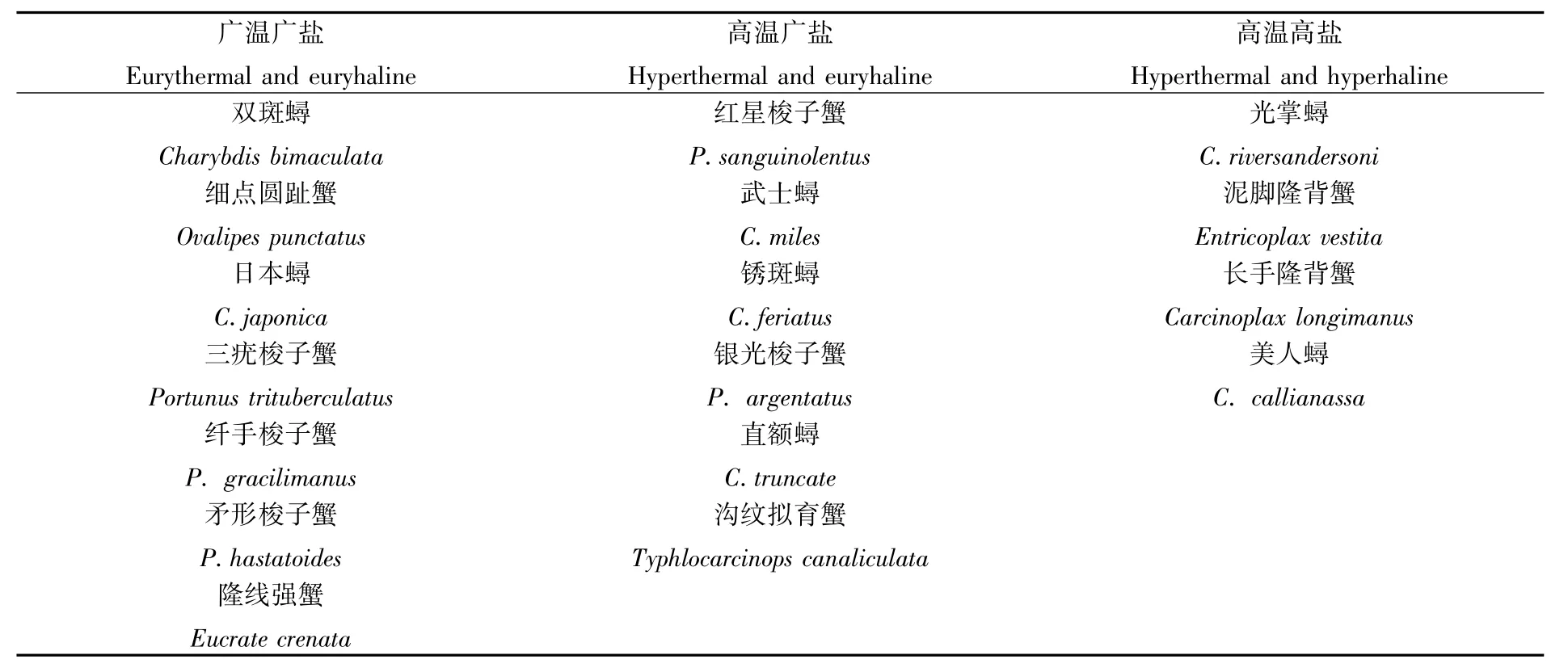

根据适温性与适盐性对调查海域蟹类进行分类(表2),发现底拖网蟹类可分为3类,其中广温广盐性7种,包括双斑蟳、细点圆趾蟹(Ovalipes punctatus)、日本蟳(C.japonica)和三疣梭子蟹等;高温广盐性有6种,包括红星梭子蟹、武士蟳(C.miles)等;高温高盐性有 4种,为光掌蟳(C.riversandersoni)、泥脚隆背蟹(Entricoplax vestita)等。

2.2 生物量组成

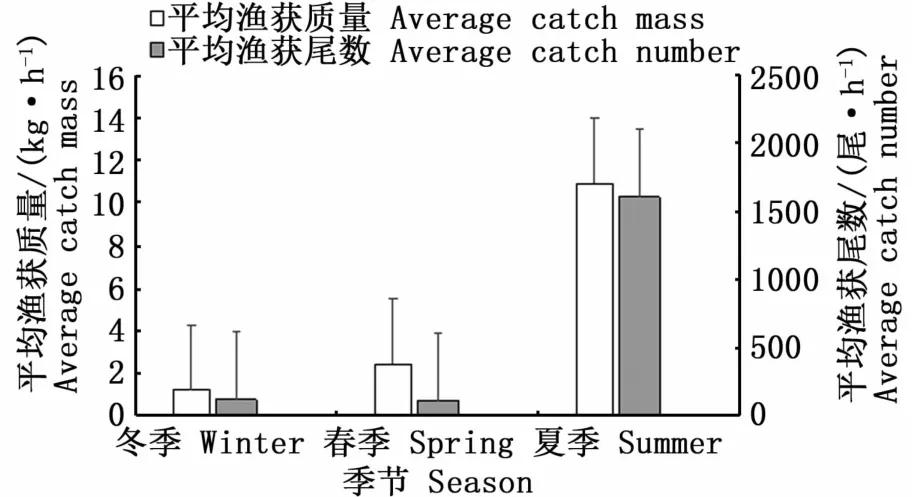

根据蟹类渔获数据显示(图2),浙江南部近海底拖网作业蟹类的平均渔获质量为4.9 kg·h-1,平均渔获尾数为 616.7尾·h-1。冬、春、夏3个季节蟹类的平均渔获质量与渔获尾数分别是 1.26 kg·h-1和 125.4尾·h-1、2.47 kg·h-1和 117.1尾 · h-1、10.9 kg· h-1和1 607.8尾·h-1。由图2可以看出,平均渔获质量与平均渔获尾数的季节变化趋势相似,从冬季(2月份)到夏季(8月份)平均渔获质量与渔获尾数都在逐渐增加,其中夏季蟹类的平均渔获质量是冬季的8.7倍,平均渔获尾数密度是冬季的12.8倍。

表1 浙江南部近海底拖网蟹类渔获优势种组成Tab.1 Dominant crab species composition of bottom trawl in the survey area

表2 浙江南部近海底拖网蟹类种类的生态类型Tab.2 Crab ecotypes of bottom trawl in the offshore waters of southern Zhejiang Province

图2 浙江南部近海底拖网蟹类平均渔获质量和平均渔获尾数的季节变化Fig.2 Seasonal changes of average catch mass and average catch number of crab species in the survey area

2.3 生物多样性指数

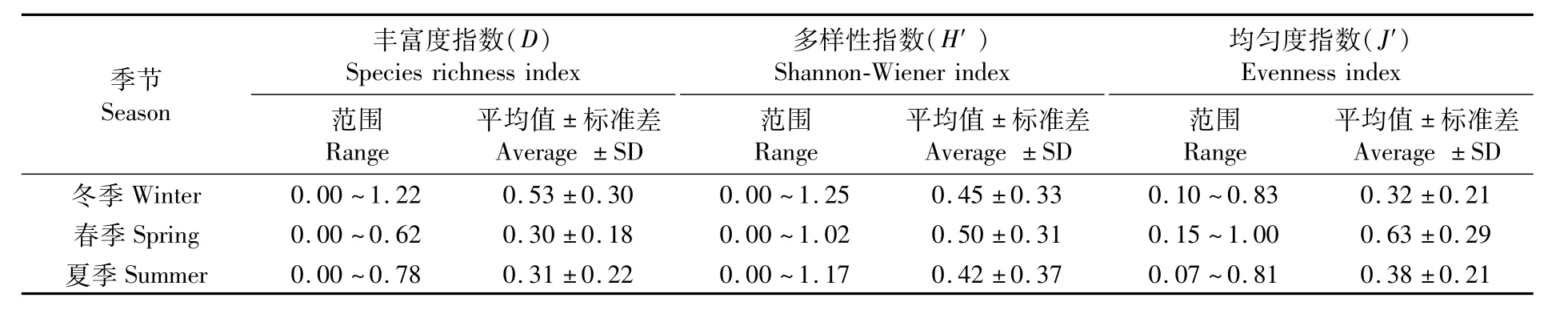

浙江南部近海蟹类群落物种丰富度指数(D)范围为0.00~1.22,Shannon-Wiener多样性指数(H′)范围为 0.00~1.25,均匀度指数(J′)范围为0.07~1.00。冬季,D值范围为 0.00~1.22,平均值为0.53,D值较大的站位分别为2、25、32、33号站位,最高值出现在42号站位,出现了10种蟹类。春季,D值范围为0.00~0.62,平均值为0.30,较大的站位分别为 12、13、14、23号站位,最高值出现在2号站位。夏季,D值范围为0.00~0.78,平均值为 0.31,较大的站位分别为12、13、15号站位,最高值出现在14号站位,出现了7种蟹类。

冬季,Shannon-Wiener多样性指数(H′)分布在0.00~1.25之间,平均值为 0.45,H′值较大的站位分别为1、23、42号站位,最高值出现在33号站位,有5种蟹出现。春季,H′值分布在0.00~1.02之间,平均值为 0.50,较大的站位分别为 4、14、15、24号站位,最高值出现在2号站位。夏季,H′值分布在0.00~1.17之间,平均值为0.42,较大的站位分别为5、12、13、14号站位,最高值出现在15号站位,出现了5种蟹类。H′值春季>冬季>夏季,但季节变化不明显。

冬季,均匀度指数(J′)分布在 0.10~0.83,平均值为0.32,站位间相差不大。春季,J′值分布在0.15~1.00,平均值为 0.63;夏季,J′值分布在0.07~0.81,平均值为 0.38。

2.4 环境适应性分析

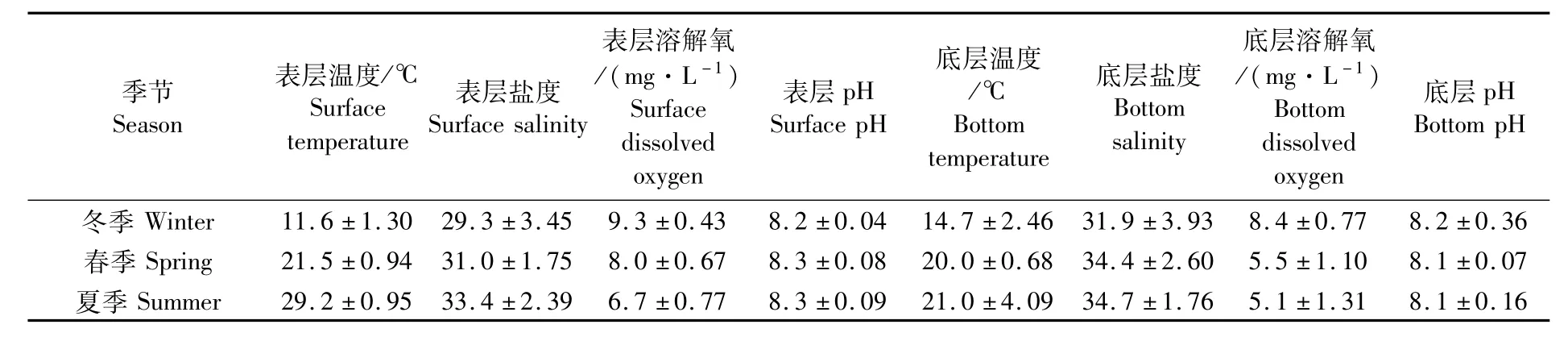

浙江南部近海冬季调查站位的表层温度范围10.2~14.1℃,平均表层温度为 11.6℃;春季表层温度范围19.6~23.7℃,平均表层温度为21.5℃;夏季表层温度范围 26.5~30.2℃,平均表层温度为29.2℃;平均水温(表层和底层)和盐度(表层和底层)由低到高的变化趋势是冬季、春季、夏季;冬季的溶解氧含量(表层和底层)最高,其次是春季和夏季。pH值(表层和底层)在春季、夏季很接近(表4)。

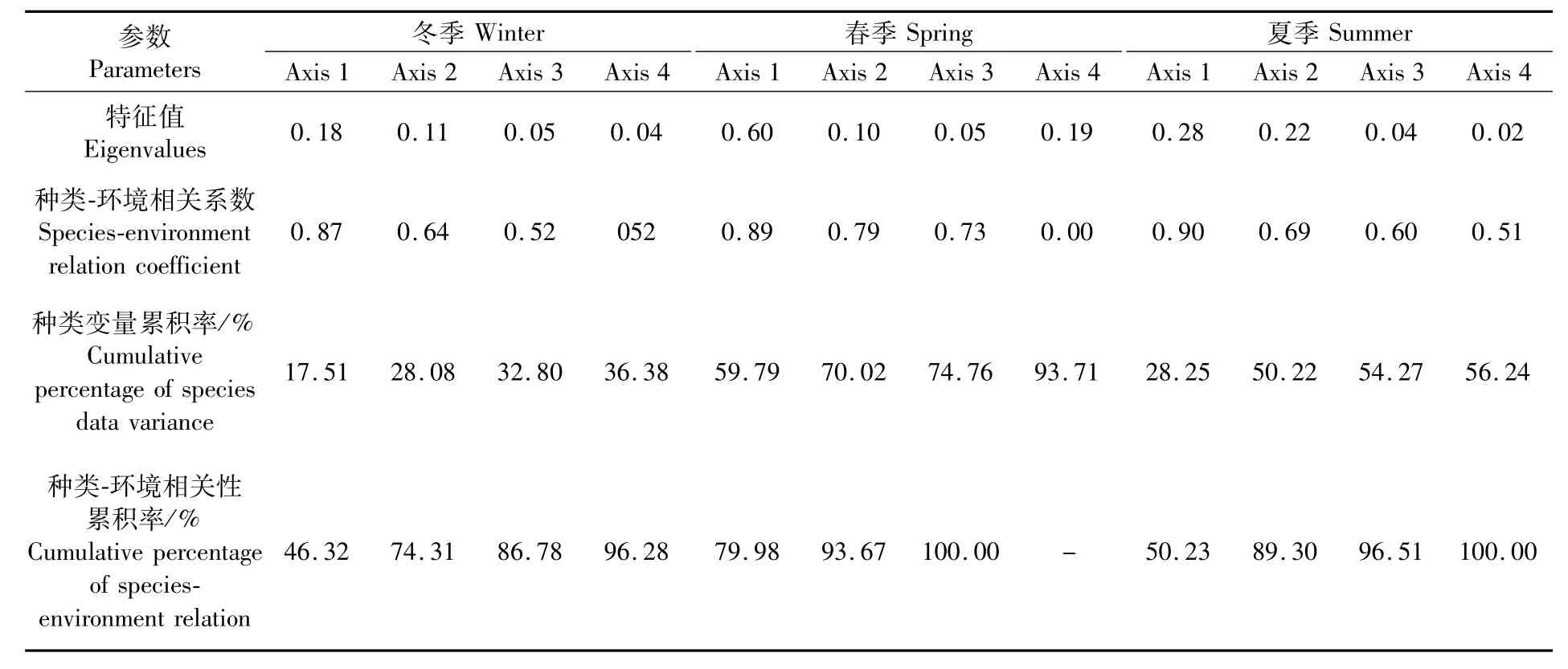

分析结果显示,利用蟹类优势种生物量与环境因子间RDA分析,冬季前两个排序轴的特征值分别为0.18和0.11(表5),分别解释了总变异的17.5%和10.6%;春季前两个排序轴的特征值分别为0.60和0.10,分别解释了总变异的59.8%和10.2%;夏季前两个排序轴的特征值分别为0.28和 0.22,共解释了50.2%。

冬季,物种两排序轴与环境因子两排序轴的相关系数均为0,表明排序结果是可信的。结合各个环境因子与排序轴的相关性的大小(表5,图4),与第一物种排序轴呈正相关且影响较大的环境因子依次为表层盐度(0.43)、底层盐度(0.41)、表层 pH值(0.30),其他的环境因子与第一物种排序轴的相关系数较小。冬季蟹类群落结构变化整体上由底层溶解氧、底层温度和底层盐度所主导,沿第一排序轴,排序图右侧的长手隆背蟹和锈斑蟳等种群生态分布受到表层盐度和底层盐度的影响;沿第二排序轴,排序图上侧的矛形梭子蟹和三疣梭子蟹群生态分布受到底层溶解氧和表层溶解氧的影响,银光梭子蟹主要受到温度(表层和底层)的影响。

表3 浙江南部近海蟹类群落多样性指数的季节变化Tab.3 Seasonal changes of crab community diversity indices in the survey area

表4 调查海域环境因子的季节变化(平均值±标准差)Tab.4 Seasonal variations of environment factors in the survey area(average±SD)

表5 浙江南部近海蟹类优势种生物量与环境因子间RDA分析结果Tab.5 Results of the axes of RDA performed between dominant crab species biomass and environmental parameters in the offshore waters of southern Zhejiang Province

春季,物种两排序轴与环境因子两排序轴的相关系数均为0,表明排序结果是可信的。结合各个环境因子与排序轴的相关性的大小,与第一物种排序轴呈正相关且影响较大的环境因子是底层温度(0.24),其他的环境因子与第一物种排序轴的相关性系数较小;与第一物种排序轴呈负相关且影响较大的环境因子分别是表层温度(-0.61)、底层盐度 (-0.41)、底层 pH值(-0.25),其他的环境因子与第一物种排序轴的相关性系数较小。与第二物种排序密切相关的环境因子为表层pH值、底层温度、底层pH值,其他的环境因子与第二物种排序轴的相关性系数较小。三疣梭子蟹与锈斑蟳受到底层温度的影响较大。

夏季,物种两排序轴与环境因子两排序轴的相关系数均为0,表明排序结果是可信的。本次研究采用前两轴绘制种类-环境因子的二维空间排序图(图4),结合各个环境因子与排序轴的相关性的大小,与第一物种排序轴呈正相关且影响较大的环境因子依次为底层pH值、表层pH值、底层溶解氧、底层温度,其他的环境因子与第一物种排序轴的相关性系数较小;底层盐度与其呈负相关性。与第二物种排序密切相关的环境因子为底层温度,其他的环境因子与第二物种排序轴的相关性系数较小。

3 讨论

本研究中,底拖网蟹类渔获的种类数存在时间的差异,春季蟹类种类数最少(9种);春季,研究海域广温广盐的水系分布的范围增大,广阔的混合水带,使得水域环境不稳定,在此环境下生存的蟹类会少一些[27],随着季节的变化,台湾暖流北上增强,海洋环境变得相对较稳定,蟹类种类数会随之增多[28]。冬季的蟹类种类数最多(16种),明显高于春夏两个季节的种类数,究其原因,可能与生物的习性及环境因素相关,俞存根等[29]调查舟山渔场的渔业状况发现,冬季的渔获种类数明显高于其他季节,本研究结果与其一致。

20世纪八九十年代浙江南部近海底拖网蟹类主要优势种是三疣梭子蟹、日本蟳等[30],而本次研究结果显示三疣梭子蟹和双斑蟳在调查海区内是最主要的种类,究其原因,双斑蟳属于广温广盐的蟹类,适温与适盐范围都比较大[12-13],比其他蟹类对环境的适应能力强[31];另外,日益增强的捕捞努力量以及蟹笼网具的改进[32]等也会引起生物群落的结构变动,捕捞强度的增加,会使资源受到较为严重的破坏,某些传统优势种会被一些小型的种类所取代[33];蟹笼网具的改进,也会改变蟹类的捕捞对象,进而影响蟹类优势度[32]。

图4 浙江南部近海蟹类优势种RDA排序图Fig.4 RDA ordination graph between dominant crab species and environment in the offshore waters of southern Zhejiang Province

在水域生态系统中,多样性指数是常用来评价生态系统健康的指标之一[34],本研究中蟹类的丰富度指数(D)、均匀性指数(J′)和多样性指数(H′)整体较低,这表明该海域生物多样性水平较低,群落结构单一,处于不稳定状态。本研究中外侧站位的丰富度指数(D)和多样性指数(H′)都高于内侧站位,与薛利建等[28]研究东海中部海域蟹类的生物多样性结果一致,丰富度指数(D)和多样性指数(H′)水平春季到冬季由近岸到外海逐渐升高。本研究中25、41号站位的生物量高,但是其多样性指数却不高,可能因为生物量高的站位并不意味着种类数也多,生物量较高的站位往往是某些蟹类所占的比例比较高,造成较高的优势度,但是多样性指数会较低;FUJITA等[35]也认为群落中多种种类均匀共存时不可能出现高的生物量。

冗余分析(RDA)从环境因子的角度通过排序手段展示了蟹类分布与环境因子的关系,揭示蟹类在生境中的生态分化现象。在冬季RDA排序图中,银光梭子蟹受温度(表层和底层)影响较大,其隶属于高温广盐类,随着温度的升高,其物种丰度随之增加,而对盐度的变化相对不敏感。广温广盐性的种类(矛形梭子蟹和三疣梭子蟹)对温度和盐度的变化相对不敏感,主要受到其他环境因子(底层溶解氧与表层溶解氧)的影响。长手隆背蟹隶属于高温高盐类,主要受温度和盐度的影响,其适宜生长繁殖的条件对温度和盐度有一定的要求。夏季的红星梭子蟹主要受底层温度的影响。

整体来看,底层温度、盐度(表层与底层)和底层溶解氧是影响蟹类群落结构变化的主要环境因子。盐度(表层与底层)是影响蟹类群落结构变化的主要因子之一,可能因为调查海域离大陆较近,且受台湾暖流和江浙沿岸流交汇区[3]以及降水、大陆径流等的影响,郑基等[14]调查浙江中部披山海域蟹类群落结构特征发现,表层盐度和底层盐度是影响调查海域蟹类群落结构特征的主要环境因子,本文研究结果与其一致。蟹类群落结构变化也受到底层溶解氧影响,溶解氧含量对水生动物生存产生直接的影响,水中溶氧不足情况下,鱼、虾、蟹等水生动物活力减弱,食欲减退,摄食减少[36]。同时,一方面水体中硝酸盐、亚硝酸盐等物质会因为水中溶解氧含量的减少至过低水平而堆积,影响蟹的正常蜕壳[36-37];另一方面,溶解氧低是造成蟹蜕壳率降低、蜕壳未遂死亡率增加的重要原因[38]。

近年来,随着近海传统经济鱼类资源的不断衰退和生态环境的改变,蟹类资源正在逐渐发生变化。渔业管理者可以针对影响蟹类群落结构变化的主要环境因子,制定有效保护策略,在生幼蟹的索饵场所给予重点关注,以确保蟹类资源的补充量,更好地维护近海蟹类资源的可持续发展。