沦陷时期北平煤荒与煤业应对

魏 坡

抗战时期,日本的殖民掠夺彻底改变了沦陷区的经济生态,引发商人的应对调整。沦陷区商人应对已经受到学界关注,特别是对重要企业和商人团体与日伪当局之间的合作和反抗已经有较多的讨论,相较而言,普通商人在殖民经济下的营业活动却较少受到关注。(1)王春英 :《“统制”与“合作” :中日战争时期的上海商人(1937-1945)》,复旦大学博士学位论文,2009年;魏文享 :《协定与自肃 :沦陷时期天津商人团体与价格管控》,《史学月刊》2016年第5期;周宗根 :《1938-1939年大生纺织公司对日本“军管理”的应对》,《抗日战争研究》2018年第4期;Parks M. Coble,Chinese Capitalists in Japan’s New Order: The Occupied Lower Yangzi,1937-1945(Berkeley: University of California Press,2003);蒋宝麟 :《战时沦陷区内民族资本与日方的“有限合作”问题——以上海刘鸿生企业为例》,《中国社会经济史研究》2009年第 1 期;[美]王克文著,徐有威、蒲建兴译 :《通敌者与资本家 :战时上海“物资统制”的一个侧面》,《档案与史学》1996年第2期。有鉴于此,本文以北平(2)1937年10月12日,伪北平地方维持委员会将“北平”更名为“北京”。为方便书写和区别于伪政府的更名,本文除史料原文外,皆使用“北平”。参见《社会局关于各机关团体上冠“北平”者均改为“北京”的训令》(1937年10月),北京市档案馆藏,J002-003-00729。煤荒中的煤业应对为切入点,试图从殖民经济导致的产业危机中,探讨日本殖民经济造成的商业影响,以及由此引发的商人应对。一方面,北平煤业是庞大的产业链,涉及煤炭生产、运输和销售,包含煤窑、煤栈和煤铺三方面的煤商和工人,从业者多达数万人,能较为全面地展现沦陷区商业状况和商人应对。(3)仅就北平煤铺相关从业者不下2万余人,门头沟矿区相关从业者最多时达3万余人。参见《北京特别市社会局关于讨论煤价问题的会议记录》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00088。另一方面,煤炭是日本在华北掠夺的主要资源,也是华北民众不可缺少的生存物资,煤业应对也就被赋予了在殖民掠夺与民众生存之间博弈的内涵。对这样一个内涵丰富且具有典型性的样本的系统梳理,有助于加深对商人在殖民经济背景下的行动的认识,增进对殖民经济与沦陷区商业的关系的理解。

一、殖民经济下的煤荒

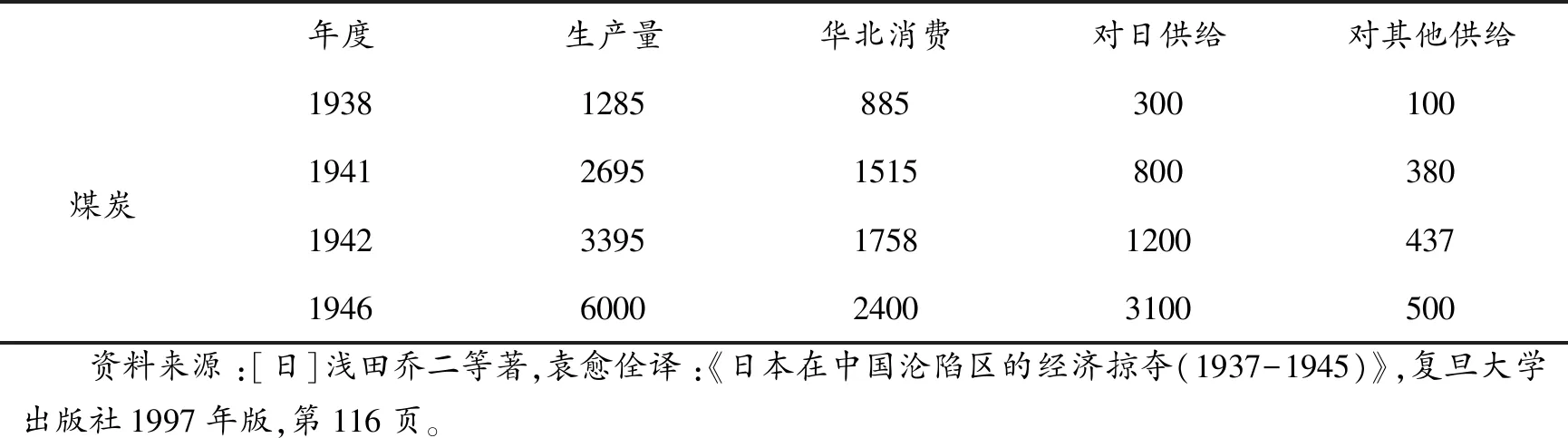

1938年3月2日,日本特务部拟定了华北煤炭掠夺计划,见下表。

华北煤炭生产量及供给计划(单位 :万吨)

根据表一计划,华北煤炭对日供给递增的同时,本地也有一定的消费量。而实际上,一方面既有的运输能力无法完成对日计划运输量,另一方面华北各煤矿受战争和水灾影响,绝大多数产能都在下降,也无法完成计划生产量。为保障对日供应量,日军当局很快调整了方针,要求尽最大可能搜刮华北各矿存煤,减少本地消费,优先分配运日煤车,保障粘结煤生产而牺牲无烟煤生产(4)粘结煤是炼焦煤的原料,是炼铁必不可缺的,日本尤其缺乏华北地区盛产的质地优良的粘结煤。所以这成为掠夺的重点煤种,在日本制定的华北煤炭产量计划中,粘结煤产量要求占60%以上。无烟煤能够长时间燃烧,最适于家庭用煤。参见浅田乔二等著,袁愈佺译《日本在中国沦陷区的经济掠夺(1937-1945)》,复旦大学出版社1997年版,第134、135页。。其结果是,华北存煤被掠夺殆尽,无烟煤生产荒废,华北的煤炭供应量和运煤配车数大幅削减。(5)《今冬华北又将发生煤荒》,《敌伪经济情报》1939年第6期。

北平煤荒正是在这样的背景下发生,首当其冲的便是煤源问题。北平的煤炭消费以家庭使用的无烟煤为主。为了保暖,北平居民通常阴历九月半就开始烧煤取暖,直至次年二月底才停止,其间长达五个月。北平居民每家都烧煤,使得无烟煤需求旺盛。(6)铢庵 :《北游录话(三)》,《宇宙风》第22期,1936年8月1日,第530页。沦陷前,供应的来源主要有门头沟、周口店和坨里,分别年产80万吨、20万吨和30万吨,每年共向北平输送40万吨,便足以供应北平的煤炭消费。(7)《北京特别市社会局关于调整煤价的呈文及市公署的训令》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00087。沦陷后,周口店路轨因为1937年的战争破坏不能通运,坨里窑矿因为1938年的水灾多被浸没,两地相继停止向北平运输煤炭。(8)《煤荒救济办法》,《商业旬刊》第1卷第4期,1938年9月20日,第45页。此后,两地通过修复路轨和抽水复工,都恢复了生产,仅坨里至河套沟地区1938年至1942年期间,煤炭产量就达71.79万吨。但在既定的煤炭掠夺方针下,日军当局无意恢复两地向北平供应煤炭,而是将两地产出煤炭运往日本或者其他沦陷区。(9)北京市委党史研究室编 :《北京市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》,中共党史出版社2014年版,第370页。实际上,自1939年起,向北平输送煤炭的仅剩下门头沟煤炭产区。(10)《北京特别市社会局关于调整煤价问题的公函及各煤栈铺业公会会议记录》(1939年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00117。

不仅煤炭来源减少,运输量也受制约。1938年5月13日,在煤价调整会议上,煤业代表认为,门头沟和坨里的煤炭存量和产量,足以应对北平无烟煤消费,问题在于运输量。据统计,门头沟向北平输送煤炭的车辆3列,坨里1列,4列车辆每日运输量仅1000吨,与北平每日消耗煤量1500吨相比,尚缺500吨。煤栈业公会代表王子斌提出,“门头沟,坨里两处各增加一列,以供运输可暂维持。”伪北平市公署当即表示赞同,“与各关系方面接洽,增拨运输车辆。”不过,华北运煤车辆虽多,但大多用于对日运输。1939年,华北交通会社共有1998辆货车,837辆专门用于运煤,门头沟分配有76辆,坨里30辆(11)每辆运煤车载重约30吨,运输北平1列车约载重250吨,可见8辆车约等于1列车。参见《今冬华北又将发生煤荒》,《敌伪经济情报》1939年第6期。,但即便1998辆车全用于对日运煤,也不能实现对日计划供应量。(12)《今冬华北又将发生煤荒》,《敌伪经济情报》1939年第6期。因此,日军当局不断强调优先对日运煤配车,对本地运煤配车不断削减。在此情况下,即使伪北平市公署与日军当局多次接洽谈判,也毫无增拨车辆可能。最后,伪北平市公署也只能推诿责任,指示煤栈业公会,“事关路政范围,应请饬由该会等,迳向各关系路政呈请处理。”(13)《北京特别市社会局关于调整煤价的呈文及市公署的训令》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00087。

与此同时,门头沟各土窑的产量不断下降。1938年,门头沟无烟煤年产量降至60万吨,比沦陷前少了20万吨。1939年5月,伪实业部派员赴门头沟调查,发现产量下降的趋势仍不可遏制。调查结果显示,门头沟最大的开采煤窑中英煤矿(14)1918年英国商人麦边创建“中英门头沟煤矿公司”,1942年受日军管理,更名为“日华合资门头沟炭坑株式会社”,通常又称为“军管理门头沟煤矿”。为方便叙述,本文皆采用“中英煤矿”名称。参见谭烈飞《历史上的中英门头沟煤矿》,全国政协文史资料委员会编 :《文史资料选编》第34辑,北京出版社1988年版,第202-210页。产量并没有下降,而其余土窑产量普遍出现了下跌的情况,是门头沟煤炭产量下降的根本原因。(15)《公牍 :函煤粮调节委员会 :抄送王沧年等报告门头沟各矿窑产销状况原呈请查核由(二十八年五月十一日)》,《实业公报》1939年第12期。除了不可避免的自然灾害影响(16)例如1939年夏天华北水灾,致使门头沟被洪水浸没,矿洞多塌陷,无法生产煤炭。参见《津水势续有增涨敌侨损失惨重》,《大公报》(重庆版)1939年9月5日,第3版。外,各土窑产量下降的原因可以归结为两个方面 :一则工人缺少。沦陷前,门头沟煤炭工人最多时达3万人,沦陷后,因为“交通不便”、“汇兑不通”和“治安不佳”等问题,之前来自河南省、山东省和宛平县的工人,不再来务工。1939年5月,仅剩下约1万本地工人。而剩下的许多工人也因为工资没能随物价增加,纷纷转业从事收入较高的灰窑工作,或者拒绝下窑,门头沟每日下窑的只有4000余人。二则限价与成本的矛盾。日伪当局不断限制煤价的同时,煤窑的生产物资价格和工人工资不断上涨,使得煤窑业难以获利,各煤窑主均持观望态度不愿积极投产。1939年3月,煤窑有80余家,到了1939年5月,仅存50余家。(17)《北京特别市社会局关于调整煤价问题的公函及各煤栈铺业公会会议记录》(1939年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00117。

为提高土窑产量,1939年,煤窑业代表向伪政府提出三点建议 :其一为外地工人进入门头沟提供便利;其二配给廉价粮食和生产物资;其三提高煤炭限价。伪北平市公署表示愿意与日军当局交涉,解决工人难以进入门头沟的问题,而对其余两点建议却持回避态度。(18)《北京特别市社会局关于调整煤价问题的公函及各煤栈铺业公会会议记录》(1939年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00117。土窑的困难始终没有解决,尤其到了沦陷后期,随着物价飞涨,问题越发尖锐。1943年,为数不多的工人因为工资不足以维持生活,而纷纷逃往粮价较低的“蒙疆满洲一带”谋生,门头沟煤窑也仅剩35家。(19)《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。正如《蒙疆新报》的评论,“即便是实业总署当局多次讨论复业办法,而不解决实际的问题”,对于煤窑纷纷停业的趋势也是“毫无办法。”(20)《门头沟停工煤窑实署亟谋复业》,《蒙疆新报》1943年6月4日,第3版。

形成鲜明对照的是,中英煤矿一直保持着较高的产量,沦陷时期总产量计272.815万吨,尤其是被日本军部接管的第二年,1942年的产量达到了55.02万吨,创造了北平地区单个矿井的最高年产量。(21)北京市委党史研究室编 :《北京市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》,中共党史出版社2014年版,第368页。在中英煤矿高产的情况下,舆论普遍认为,“京市需煤供给圆滑”,不用担心供给问题。(22)《门头沟煤产量增加京市需煤供给圆滑》,《蒙疆新报》1942年11月8日,第3版;《门头沟煤产增加京市煤炭需给圆滑》,《戏剧报》1942年11月4日,第4版。但中英煤矿的大部分产出并不是供给北平的,而是被运往日本和其他沦陷区。据《世界日报》报道,沦陷期间“门头沟煤矿的煤有65%被运往至日本”。(23)转引自张启林 :《掠夺京西煤炭》,中共中央党史研究室科研管理部编 :《日军侵华罪行纪实(1931-1945)》,中共党史出版社1995年版,第434页。1943年,即便中英煤矿因为过度开采,产量下降至每日500吨煤炭,但每日向伪满洲输送的煤炭仍达到了500吨。(24)除了每日产煤量外,中英煤矿还有一些存煤,所以能保持每日向伪满洲供应500吨。参见《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。为完成高产量以供应日本和沦陷区,日军当局根本不顾矿井的长远发展和工人安全,打破了过去多年形成的矿井采区布置,大肆采空矿井大巷和井筒的保安煤柱。当日军1945年10月15日被迫退出中英煤矿时,中英煤矿已经是千疮百孔。(25)谢荫明、陈静 :《沦陷时期的北平社会》,北京出版社2015年版,第121页。而且,中英煤矿在一定程度上克服了土窑面临的困难,“由关系当局领有配给廉价食粮”,加之日军残酷的管控,工人“均未逃散”,保障了掠夺式开采的人力前提。(26)《关于研究北平市煤斤加价提案节略》(1943年1-12月),北京市档案馆藏,J001-003-00113。

门头沟煤炭被大量运往日本和伪满洲的同时,在华北地区除了供应北平外,还需要供应天津、通州、保定等城市。(27)《煤栈业同业公会关于取消煤球标价的呈文及社会局的公函(附 :意见书)》(1939年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00125。可见,门头沟生产的煤炭能够供应给北平的数量十分有限。总之,在日本殖民掠夺下,煤源减少、运输限制、产区产量下降和对日本以及其他沦陷区供应等因素注定了北平煤荒在所难免。

二、限价与煤业应对

在煤炭供应短缺的背景下,日伪当局要求煤业限价,实质是牺牲煤业利益,以维持北平的经济秩序和殖民统治。1938年10月,日本顾问益仓在平抑煤价会议上假“安定一百余万市民生计”名义,毫不掩饰地对煤业各代表表示,“不得不牺牲少数人”。(28)《北京特别市社会局关于讨论煤价问题的会议记录》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00088。但商人以营利为目的,在物价全面上涨和煤炭短缺的情况下,按照限价交易必然亏本,所以煤业各方始终有涨价的要求。

沦陷初期,日伪当局限价和煤业反限价的较量就表现出来。1937年12月6日,伪北平警察局为了防止煤业在时局混乱之际哄抬煤价,制定了煤炭标准价格。1938年3月,煤栈业公会声称,煤窑的煤炭售价和运费已涨高,按照煤炭标准价格,煤栈商户每千斤要赔本0.3元,他们要求恢复自由价格或者自定价格,都被伪社会局驳回。(29)《北京特别市社会局关于调整煤价的呈文及市公署的训令》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00087。1938年10月,煤栈业公会再次提出自定价格,终于获得许可。(30)《煤栈规定标准价》,《商业旬报》第1卷第6期,1938年10月10日,第76页。不过,在实际交易中,煤价已经远远高于这些明文规定的标准价格和自定价格。1938年10月,当北平市内大多数商品物价较1937年4月涨一两成的情况下,煤价已经翻了一倍左右。(31)《本市零售物价及指数表》,《社会统计月刊》1938年第1期,第12、13页。究其原因,伪北平市公署否认是由煤炭供应问题造成,指出“虽因门头沟煤窑被水所淹,但当地存煤数量尚多,以供本市需用,尽有余裕,车辆运输亦可敷用。”所以,“除煤商居奇以外,别无原因。”因此,伪北平市公署规定售煤最高价格,以每吨2000市斤计,门头沟块煤每吨批发价15.5元,零售17.5元;末煤批发价10.5元,零售12元;煤球每千斤计,零售5.5元。售煤最高价格要求自1938年10月15日实行。为严格执行限价,伪市公署制定了检查制度和处罚罚则,要求各区警察署及侦缉队派出探警或便服警士暗中监视各自管界内的煤铺煤栈(32)《北京特别市社会局关于调整煤价的呈文及市公署的训令》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00087。,对于那些不按限价售卖、囤货不售、消极反抗、投机取巧的煤商处以一千元罚金,对于屡次违反者,除罚款外,还要停止营业并没收财产。(33)《北京特别市公署颁布取缔煤价暴利办法》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00114。

对于限价,煤栈业和煤铺业立即提出抗议。煤栈业公会代表王子斌等出示具体煤窑售价和运费,其中门头沟煤窑块煤售价每吨15.94元、末煤8.9元,加上运费,块煤20.01元、末煤12.97元。代表们表示,按照限价,每吨块煤至少亏本2.51元,每吨末煤至少亏本0.97元,如此,各煤栈亏损巨大,“势将全体歇业”。煤铺业公会主席王庆宝则表示,煤铺煤炭皆自煤栈购入,要承担更多运费,还要支付摇煤工工资,成本比煤栈业还要高,按照限价,“煤铺业无法糊口”。两方抗议得到伪警察局调查证实,探警经多方调查,得出结论,“门头沟各矿商所售煤价,较之本市公定价格尚多昂贵,再加运费,则超过公定价格极巨。”伪警察局反馈给伪市长的意见指出,有效执行限价的根本办法是减低煤窑煤炭售价。(34)《北京特别市公署颁布取缔煤价暴利办法》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00114。虽然日军当局多次强调不得修改限价,但煤业的理由充分且得到伪警察局调查证实。1938年11月14日,伪社会局不得不征得日军当局同意,做出更细致的限价调整。新限价规定,煤铺仍按照前定价格售煤,而煤窑售与煤栈块煤每吨改为14元、末煤9.3元,煤栈售与煤铺块煤每吨改为15元、末煤10元。(35)《北京特别市社会局关于讨论煤价问题的会议记录》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00088。

新限价以降低煤窑煤炭售价的方式,缓解煤铺业和煤栈业的成本压力,伪社会局很快就收到来自门头沟全体煤窑的申诉。显然,他们不能接受伪警察局的调查结论和新限价规定,指出,“煤价增高乃成本加重”,按照新限价规定,各窑“无利可图”。他们要求伪政府再行议定,提高限价。(36)《北京特别市社会局关于讨论煤价问题的会议记录》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00088。不仅煤窑业反对,煤铺业和煤栈业对新限价规定也不满意,新限价规定公布不久,两方就开始申诉,说明按照限价售煤,还是要亏本,要求取消或者修改最高售价规定。(37)《门头沟煤栈等公会单位关于请求设法救济及取消公定煤价的呈文》(1939年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00126。即使煤业不断要求提高限价,但伪政府已经不愿对这次限价规定做出调整,对煤业各方的调价请求,采取了回避的态度,不再回应。

这并不意味着限价和反限价之争的结束。实际上,整个沦陷时期,煤业都根据不同阶段的营利状况,要求日伪当局提高最高售价。在一些年份,煤业理由充分,日伪当局只好相应提高限价。但即便如此,也不能让煤业各方满意,往往是新限价刚发布,煤业就继续申请提高。根本原因在于,日伪当局规定的最高售价与实际市场价格相差甚远。以1943年煤市价格为例,北平煤炭黑市,块煤每吨高至80元左右,煤球每百斤约2.56元,而1943年5月15日日本总领事馆规定的门头沟煤窑的最高售煤价格,块煤每吨25.75元,末煤每吨22.25元。(38)《关于研究北平市煤斤加价提案节略》(1943年1-12月),北京市档案馆藏,J001-003-00113。可见,煤炭限价远低于实际市场价格。

日伪当局调整限价不能让煤业满意,更多情况是日伪当局拒绝煤业调价申请。在此情况下,煤业一方面继续申请,另一方面为谋自身利益,不仅时有违反限价的销售行为,行业内也出现互相转嫁营业成本的现象,甚至还有一些商人投机,牟取暴利。虽然日伪当局一再强调严格执行限价,但仍有一些商户铤而走险,不顾限价,销售煤炭,仅1938年10月15日煤炭最高售价规定公布后的18天内,就有61名煤铺执事人因为违反限价,受到伪警察局处罚,共缴罚款611.1元。(39)原定罚则对于违反限价者的罚款为一千元,后经伪北平市长审核认为不合情势,予以取消。参见《北京特别市公署颁布取缔煤价暴利办法》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00114。1938年,门头沟各煤窑虽然不敢公然违反限价,但不愿照最高售价卖煤给北平煤栈,而将煤炭多卖往“未切实执行官价”的天津。(40)《北京特别市社会局关于讨论煤价问题的会议记录》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00088。1943年,分配给工人的廉价粮食和其他物品,均被煤窑主私吞,而且有一半以上的煤窑违反限价的同时,也不给工人涨工资。(41)《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。1938年,煤栈为维持利润,不再以批发价售煤给煤铺,而是按零售价售给,造成煤铺成本上升,无法营业,“酿成罢市风潮。”(42)《北京特别市公署颁布取缔煤价暴利办法》(1938年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00114。煤铺销售煤球,分暗售和明卖,暗售价钱高出最高售价规定许多,民众迫于生活需要,也只能接受,而明卖虽然按照最高售价规定售卖,但煤球中的黄土越加越多,甚至加了不少炉灰或石头碎渣,“简直不能使用”。(43)《煤斤二价》,《商业旬报》第3卷第8期,1939年10月31日,第559页。因为煤炭短缺,许多商人为减少损失,甚至为求暴利,将煤炭囤起来,待到煤价上涨后再售卖。例如1939年,全市煤栈为抗议限价规定和减少损失,一度囤货不卖,致使煤铺无处购煤,陷入停业。(44)《北京特别市社会局关于调整煤价问题的公函及各煤栈铺业公会会议记录》(1939年1-12月),北京市档案馆藏,J002-004-00117。据市民举报,中英煤矿和通成公司合作,在1938年大量存煤,概不出售,至1939年,煤价激增数倍的情况下才售出,赚取厚利。(45)《北京特别市公署社会局关于门头沟煤矿公司与通成煤矿公司高抬煤价的呈文及煤价减低的通知》(1939年1月1日-1939年12月31日),北京市档案馆藏,J002-004-00116。

最终,煤荒和煤业乱象造成煤价持续高涨,民众无处购煤。尤其是沦陷后期,日伪当局的限价规定毫无效力,煤价飞涨已经无法控制,1940年至1945年间,煤球价格翻涨了1600倍。(46)《北平邮务工会、北平邮管局关于员工生活救济问题的呈文和交通部邮政总局的公函(附北京城内物价调查表)》(1945年1月1日-1945年12月31日),北京市档案馆藏,J010-001-01014。而且煤炭供应已经不仅是价高的问题而且是有无的问题。据《申报》报道,1944年,北平民众只能到四郊的四个煤栈购煤,而这些煤栈营业时间仅3小时,购煤十分困难,常常是市民长途出城买煤,但往往空手而归。(47)逸明 :《北京通讯·经济动态》,《申报》1944年2月4日,第1版。煤的缺乏极大影响到民众生活,甚至对学校授课都产生了直接影响。一些私立学校因为无处购煤,不得不调整冬季上课时间,上午11点上课,12点下课,下午2点上课,3点下课,同时停止美术、音乐、体育、国术、习字和珠算等课程。一部分教育工作者还主张,为“适应环境”,“延长寒假缩短暑假”。(48)南生 :《“生活指数”蒸蒸日上,唯一对策在于扑灭“囤户”,殷切期望“清囤布告”发生实效》,《中华周报(北京)》第1卷第9期,1944年11月19日,第18页。

三、沦陷后期的公开反抗

沦陷前期,煤业主要通过与日伪当局协商、反限价、转嫁成本和投机等方式,在殖民经济下扩展自身的营业空间,尚未发现公开反抗日本的行动。但沦陷后期,尤其是太平洋战争爆发后,日本对于华北资源掠夺进入竭泽而渔的阶段,导致煤业彻底衰败,进而激起煤业各方的公开反抗。

1941年12月8日,中英煤矿被日本军部接管,白鸟吉乔(49)白鸟吉乔,日本千叶县人,1898年出生,东京帝国大学矿业系毕业,1938年4月来华,6月即担任中英煤矿顾问,负责涉外事宜。参见杨玉英整理《白鸟吉乔统治下的门头沟煤矿》,《门头沟文史》第5辑, 1993年,第87页。被任命为“军管理人”,对包括中英煤矿在内的门头沟地区煤窑开始了更为残酷的统制和疯狂的掠夺。(50)《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。日军当局制定了一系列统制掠夺制度 :其一生产物资配给制度,规定门头沟各煤窑需要用的火药、电石和粮食等生产物资一律由中英煤矿配给;其二统一收购煤炭制度,要求被配给煤窑的产出煤炭全部低价卖给中英煤矿;(51)转引自谢荫明、陈静《沦陷时期的北平社会》,北京出版社2015年版,第122页。其三控制运煤交通制度,掌控门头沟运煤配车权,限制煤窑产煤自销外运。(52)谭烈飞 :《历史上的中英门头沟煤矿》,《文史资料选编》第34辑,北京出版社1988年版,第212页;《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。这些制度基本涵盖了门头沟煤业的产运销。

在具体执行中,中英煤矿特别强调煤窑执行低价售煤给中英煤矿的“义务”,而对生产物资配给和运煤交通的责任却一再推脱。1943年2月,门头沟煤矿公会与中英煤矿订立合同,“将出产之煤觔照适正价格,售与该公司,并以修筑铁道、廉价配给粮食等项为交换条件。”然而,各煤窑被严格要求履行合同,将煤炭售与中英煤矿,而中英煤矿却对修筑铁路和配给粮食的责任,从未落实。(53)《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。而且,对于不接受统制的煤窑,中英煤矿剥夺其铁路运输配车权,而且在1944年3月,完全封锁了运煤道路,使得这些煤窑的产出无法运输售卖,导致这些煤窑因为资金周转不灵而破产,或者被迫接受统制。(54)《门头沟煤矿同业公会为煤炭突然禁运、煤荒加重请市政府解决的呈文》(1944年1月1日-1944年12月31日),北京市档案馆藏,J002-007-00554。各窑全部产煤被强制低价卖给中英煤矿,致使工人工资不能提高,生活无以为继,每日都有饿死的工人,大部分煤窑也无法营业。这样的控制和霸凌使得门头沟陷入困境,激起煤矿公会和民众的反抗,他们公开将这些实情举报给伪政府,认为门头沟的一切困境,“全是中英矿一手造成的”。(55)《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。

日军当局在门头沟疯狂掠夺的同时,也限制北平煤炭供应,煤铺业将矛头指向中英煤矿“军管理人”白鸟吉乔。1943年11月,据煤铺业公会反映,门头沟运往北平的煤炭,供官厅、学校和富户使用都不够,煤铺无处购买煤炭,纷纷歇业。究其原因主要是,白鸟吉乔为低价收购土窑煤炭,停止土窑配车,并封锁交通,而且将收购的煤炭囤在西新井,概不出售。煤铺业同业公会会长陈敦五援引无烟煤同业会成立章程,认为“配车权、租地权均由会长赵小峯负责,不应由顾问白鸟吉乔负责。”另外,陈敦五认为,“白鸟吉乔虽为军管理人而该日华煤矿公司备案为中国法人,自无不遵从中国主管官厅指示调停之理。”所以,伪政府应当命令白鸟吉乔将囤在西新井的3万吨煤炭,“按章售与会员,从速运入。”(56)《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。以上举报和请求说明,煤业对伪政府的救助仍寄予期望,在反抗策略上,煤业没有直接提出反日,而是将反日转换为对负责殖民掠夺工作的公司和个人的反抗,进而也减少了被迫害的风险。

伪政府依附于日军当局,不能独立处理煤业举报,但对举报内容进行多次查证,并将查证结果反馈给日军当局。1943年,伪北平市公署多方调查,均证实了煤业和民众的举报实属,并将调查结果和举报转函至日本大使馆及陆军联络部,请求解决。为此,伪北平市长也多次会见日军头目,协商解决办法。(57)《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。煤业和民众的举报以及伪政府的调查结果均说明,中英煤矿和白鸟吉乔的统制掠夺已经造成严重的行业危机和煤荒,激起民众的反抗,给殖民统治带来麻烦。日军当局虽不肯放弃煤炭掠夺,但为安抚煤业各方和维持沦陷区社会秩序,不得不放宽煤炭运输的限制。(58)谭烈飞 :《北平首富——胡先洲其人》,全国政协文史资料委员会编 :《文史资料选编》第38辑,北京出版社1990年版,第91页。

除了不断向伪政府举报外,不甘受日本殖民掠夺的煤商,或明或暗开展着反抗活动。1943年,门头沟仅存的中国人经营的两个机器窑矿——中兴煤矿和鸿顺煤矿,因为中英煤矿不履行合同(供给煤矿生产用品和粮食,帮助修筑铁路),便终止合同,不再向其供应煤炭。(59)《门头沟煤矿同业公会等请求救济、解决煤荒的呈文和市公署、社会局的指令》(1942年12月1日-1943年11月30日),北京市档案馆藏,J002-002-00132。为了彻底挣脱日本的控制,煤窑主胡先洲组织成立“宛平县门头沟煤业生产运销合作社”,建立起独立于殖民统制之外的煤炭产运销体系。这个合作社显然不能为日军当局所容忍,1944年3月,白鸟吉乔便以私通八路军等罪名将胡先洲和加入合作社的十几名窑主与煤栈经理押进宪兵队,进行审问拷打,致使合作社解体。但释放后,胡先洲没有放弃煤矿生产,在缺少生产物资配给的情况下,胡先洲通过中英煤矿工人获取火药,利用与粮栈的良好关系,储备粮食。由于火药、粮食有保证,产煤顺利,在煤炭无法外运的情况下,胡先洲存煤达几十万吨。1944年冬天,日本放开煤炭外运限制,胡先洲的煤炭以较高价格大量涌入市场,获利丰厚。(60)谭烈飞 :《北平首富——胡先洲其人》,全国政协文史资料委员会编 :《文史资料选编》第38辑,第90、91页。

四、结语

煤业经营与日本殖民掠夺之间存在不可调和的矛盾,殖民掠夺的程度越深,煤业的反抗越激烈。北平的煤炭供应因为日本殖民掠夺,其来源、运输配车和产量都大幅度削减。煤业要求恢复沦陷前的煤炭供应,遭到日伪当局拒绝,煤荒不可避免。面对已然形成的煤荒,日伪当局为维持殖民社会的稳定,不顾商业运转规律,严令煤业执行限价。对此,煤业一再申述困难,请求提高限价规定,并且时有违反限价的营业活动,行业内部也互相转嫁成本,甚至投机,牟取暴利。沦陷后期,日本疯狂地掠夺危及行业生存,激起煤业公开反抗。一方面,商人和民众向伪政府举报从事日本殖民掠夺工作的公司和个人;另一方面,商人取消与中英煤矿订立的合同,在统制制度之外建立组织,独立经营。煤业经营和日本殖民掠夺从始至终都没有实现共谋,两者矛盾表现出殖民经济的困境,殖民经济注定难以维持。

不过对沦陷区商人应对的评价不宜过高。学界既有研究十分关注商人的民族立场,通过探究商人与日伪当局合作或反抗关系,认为商人应对以“生存和利益”为目的,对其评价并不高。(61)参见周宗根《1938—1939年大生纺织公司对日本“军管理”的应对》,《抗日战争研究》2018年第4期。近年来,张福运通过运用“弱者的武器”理论,分析沦陷区商人应对的正面意义,认为商人的自保行为,冲击了殖民经济体制,对抗战产生积极影响。而在此后,他又对这个观点进行了修正,认为商人逐利投机的行为,对敌人和同胞都有伤害,因此不宜评价过高。(62)参见张福运《日伪物资统制下南京商人的生存策略》,《民国研究》(第15辑),社会科学文献出版社2009年版;张福运 :《如何评判沦陷时期的南京民间社会——“抗争”与“灰色地带以外”的视角》,《抗日战争研究》2011年第1期。其实,本文研究发现商人营业与日本殖民掠夺之间有不可化解的矛盾,以及商人有反抗日本殖民掠夺的行动,但这些矛盾的形成和反抗行动的发起,是基于商人谋求自身利益。本文的目的不仅在于评判商人民族立场,更在于扩展以往沦陷区商人应对研究聚焦在商人与伪政府关系的研究视角,在更广阔的殖民经济背景下探讨商人面临的处境以及采取的行动,希冀对沦陷区商人应对以及社会经济的研究有所裨益。