冠心病患者PCSK9基因V312F位点多态性与斑块性质、脂代谢及细胞因子的相关性

刘春燕,刘小燕,李平,陈国才,耿召华

冠心病是临床上最常见的心血管疾病之一,近年来随着高脂血症、高血压、糖尿病、肥胖症等代谢性疾病的增多,冠心病的发生率也呈逐年升高的趋势,并对患者的生活质量、生命安全均造成威胁[1]。在冠心病的病情发展变化过程中,冠状动脉斑块的形成及性质的改变与脂代谢紊乱、炎性反应异常激活等环节密切相关,但具体的调控机制仍未十分明确。人枯草溶菌素转化酶9(proprotein convertase subtilisin/kexin type 9,PCSK9)是由肝细胞表达并分泌的一类前蛋白转化酶,能够降解低密度脂蛋白胆固醇受体(LDLR),影响LDLR所介导的LDL-C代谢并使LDL-C在体内蓄积,蓄积的LDL-C在冠状动脉内膜沉积、逐步形成粥样斑块[2-3]。PCSK9基因在多位点存在多态性,多态性的产生会使编码产物降解LDLR的活性发生改变,进而影响LDL-C的代谢并参与动脉粥样硬化的进程。 笔者分析了冠心病患者PCSK9基因V312F位点多态性与斑块性质、脂代谢及细胞因子的相关性,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2014年1月—2018年6月陆军军医大学附属新桥医院心内科诊断冠心病患者120例作为冠心病组,男69例,女51例,年龄42~62(51.39±7.65)岁;合并高血压46例,糖尿病37例,高脂血症61例;有冠心病家族史23例。另纳入同期于医院体检的健康者100例作为健康对照组,男58例,女41例,年龄39~60(49.93±7.12)岁。2组性别、年龄比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准,受试者及家属知情同意并签署知情同意书。

1.2 选择标准 (1)入组标准:①均有发作性胸痛症状、经冠状动脉CTA确诊为冠心病;②首次诊断为冠心病。(2)排除标准:①合并先天性心脏病、冠状动脉血管畸形;②既往有脑梗死、心肌梗死病史的患者;③合并自身免疫性疾病的患者;④正在服用他汀类药物的患者。

1.3 检测指标与方法

1.3.1 基因多态性检测: 2组受试者均于晨起空腹时采集肘静脉血2 ml并以EDTA抗凝,按照北京天根公司的血液基因组DNA提取试剂盒进行操作,设计PCSK9基因V312F位点的引物(上游5’-AAAGGGGAGCAGGTCTCCC-3’、下游5’-GCCCGCCCTCCCTCCGCCCTCCG-3’),配置PCR反应体系50 μl后,按照95℃ 30 s,59℃ 30 s,72℃ 30 s的程序反应35个循环,收集PCR产物后用ABI(型号:3100Avant)全自动DNA测序仪测定基因序列,根据测序结果判断V312F位点的多态性。

1.3.2 冠状动脉斑块测定: 采用64排双源CT仪进行冠脉CTA检查,扫描范围为主动脉弓肺动脉节段起始至膈肌下1 cm为止;将感兴趣区设置在升主动脉,当CT值达到100 HU时触发扫描,扫描参数为电压120 kV、电流280 mA、层厚0.75 mm、机架旋转时间0.28 s、球管旋转时间0.33 s/r。将图像信息录入影像工作站后测定粥样斑块的CT值(CT值<60 HU为软斑块,60~129 HU为纤维斑块,≥130 HU为钙化斑块)。

1.3.3 血脂检测:2组患者均取空腹静脉血,离心取血清,采用全自动生化分析仪检测低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL-C)的含量。

1.3.4 细胞因子检测: 2组患者均取空腹静脉血,离心取血清,采用酶联免疫吸附法测定趋化素(chemerin)、脂肪特异性丝氨酸蛋白酶抑制剂(vaspin)、巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)、白介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、基质细胞衍生因子 1α(SDF-1α)的含量。

2 结 果

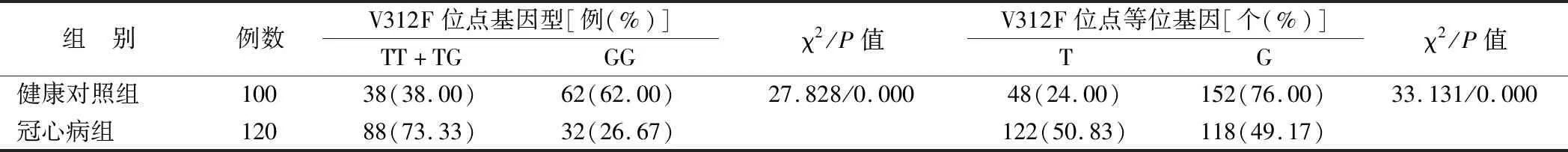

2.1 2组PCSK9基因V312F位点多态性比较 冠心病组患者PCSK9基因V312F位点TT+TG基因型的比例明显高于健康对照组,GG基因型的比例明显低于健康对照组(P<0.01);T等位基因的比例明显高于健康对照组,G等位基因的比例明显低于健康对照组(P<0.01),见表1。

2.2 不同斑块性质患者PCSK9基因V312F位点多态性比较 不同斑块性质患者PCSK9基因V312F位点TT+TG基因型、GG基因型及PCSK9基因V312F位点T等位基因、G等位基因比例比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 不同PCSK9基因V312F位点多态性患者血脂比较 冠心病组中TT+TG基因型患者的血清LDL-C、sdLDL-C、chemerin含量明显高于GG基因型患者,HDL-C、vaspin含量明显低于GG基因型患者,差异均有统计学意义(P<0.01),见表3。

2.4 不同PCSK9基因V312F位点多态性患者细胞因子比较 冠心病组中TT+TG基因型患者血清M-CSF、IL-6、TNF-α、SDF-1α含量均高于GG基因型患者,差异有统计学意义(P<0.01),见表4。

3 讨 论

LDL-C是冠状动脉粥样斑块的重要成分,体内脂代谢紊乱及炎性反应过度激活均会促进LDL-C在动脉内膜沉积并形成粥样斑块。PCSK9是体内调节LDL-C代谢过程的蛋白酶,该蛋白酶通过水解LDLR来阻碍LDL-C代谢,造成LDL-C蓄积,冠心病患者的血清PCSK9含量明显升高,但引起PCSK9含量升高的机制尚未完全明确。基因多态性是近年来受到越来越多关注的分子表达调控机制,PCSK9基因被证实在V312F、D320N、E670G等多个位点存在多态性,多态性位点等位基因的突变会造成基因表达发生改变及PCSK9分泌的变化[4-6]。V312F位点的突变类型为等位基因G向T的突变,突变后形成杂合基因型TG及纯合基因型TT。为了明确PCSK9基因V312F位点多态性与冠心病发病的关系,本研究首先分析了冠心病患者PCSK9基因V312F位点的基因型及等位基因,结果显示,冠心病组患者PCSK9基因V312F位点TT+TG基因型的比例、T等位基因的比例明显高于健康对照组,GG基因型的比例、G等位基因的比例明显低于健康对照组,提示冠心病患者存在PCSK9基因V312F位点G向T的突变,该多态性与冠心病的发生密切相关。

在动脉粥样斑块形成的过程中,LDL-C在动脉内膜沉积,随着炎性反应的激活,巨噬细胞在动脉内膜大量浸润、吞噬LDL-C并形成泡沫细胞。LDL-C及泡沫细胞不断聚集、逐步成为粥样斑块[7-8]。冠心病患者体内冠状动脉粥样斑块的性质呈动态变化,在斑块形成的初期阶段、斑块性质稳定,患者的病情也相对稳定;随着斑块体积增大、斑块内LDL-C增多及斑块纤维帽在蛋白酶的作用下发生水解,斑块的稳定性逐步下降,若发生斑块破裂则会诱发血栓形成、出现心肌梗死。PCSK9直接影响LDL-C的代谢,在明确PCSK9基因V312F位点多态性与冠心病发病的关系后,本研究进一步分析了PCSK9基因V312F位点多态性与冠心病患者斑块性质的关系,结果发现,不同斑块性质患者PCSK9基因V312F位点TT+TG基因型、GG基因型的比例及T等位基因、G等位基因的比例有显著差异,斑块性质越不稳定,TT+TG基因型的比例及T等位基因的比例越高。这一结果提示冠心病患者体内PCSK9基因V312F位点G向T的突变会影响斑块性质、使斑块的稳定性下降。

表1 2组PCSK9基因V312F位点多态性的比较

表2 冠心病组中不同斑块性质患者PCSK9基因V312F位点多态性的比较

表3 冠心病组中不同PCSK9基因V312F位点多态性患者血脂指标的比较

表4 冠心病组中不同PCSK9基因V312F位点多态性患者血清细胞因子的比较

PCSK9在体内主要参与LDL-C的代谢,LDL-C代谢紊乱会进一步影响其他脂质成分的代谢。LDL-C升高被认为是心脑血管疾病的独立危险因素,而HDL-C则被认为是心脑血管疾病的保护因素,其功能是促进胆固醇由外周组织向肝脏转运并通过肝脏代谢胆固醇[9-10]。脂代谢紊乱除了表现为LDL-C和HDL-C的变化外,多种脂肪因子的分泌也发生变化。vaspin和chemerin是2种功能不同的脂肪细胞因子,前者能够增加胰岛素敏感性,具有心血管保护作用,后者能够拮抗胰岛素的生物学活性、具有促炎作用[11-12]。冠心病患者血清中LDL-C及chemerin的含量明显升高,而HDL-C及vaspin的含量明显下降。本研究进一步分析了不同PCSK9基因V312F位点多态性冠心病患者脂代谢指标的变化,结果发现,TT+TG基因型患者的血清LDL-C、sdLDL-C、chemerin含量明显高于GG基因型患者,HDL-C、vaspin含量明显低于GG基因型患者。这一结果提示冠心病患者体内PCSK9基因V312F位点G向T的突变会影响脂代谢过程。

动脉粥样斑块的形成涉及脂代谢紊乱及炎性反应的过度激活,炎性反应激活过程中巨噬细胞在动脉内膜大量浸润,吞噬LDL-C后成为泡沫细胞并形成粥样斑块。炎性细胞因子的瀑布式分泌是炎性反应激活的重要特征,M-CSF、IL-6、TNF-α、SDF-1α是已知的炎性细胞因子,在冠心病患者血清中的含量明显升高[13]。M-CSF和TNF-α具有促炎作用,能够使多种炎性细胞发生活化[14];IL-6、SDF-1具有趋化活性,能够促进多种炎性细胞的迁移并向粥样斑块浸润[15-16]。本研究通过分析不同PCSK9基因V312F位点多态性冠心病患者细胞因子的变化发现,TT+TG基因型患者的血清M-CSF、IL-6、TNF-α、SDF-1α含量明显高于GG基因型患者。这一结果提示冠心病患者体内PCSK9基因V312F位点G向T的突变会促进炎性细胞因子的分泌,增强患者体内的炎性反应。

综上所述,冠心病患者PCSK9基因V312F位点存在明显多态性,具体表现为等位基因G向T的突变;该多态性能够降低斑块稳定性,影响冠心病患者体内的脂代谢及细胞因子分泌。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明

刘春燕:负责研究设计、开展和论文撰写;刘小燕、李平:负责临床信息收集;陈国才:负责数据统计分析;耿召华:论文撰写、修改