中年2 型糖尿病病人肌少症患病情况及其对再入院的影响

王 燕,孟秀凤,常 清,华 艳

(1.泰州职业技术学院医学技术学院,江苏225300;2.扬州市第三人民医院)

肌少症(sarcopenia,SAR)是一种与年龄增加相关的进行性、全身肌量减少和/或肌强度下降、肌肉生理功能减退的综合征[1]。肌少症与年龄密切相关,30 岁以后每年发生率约为1%[2]。研究表明,糖尿病可促进衰老[3],中年糖尿病病人即可能存在骨骼肌量和功能的异常。肌肉减少影响预后,与不良事件如致残、生活质量下降、死亡等相关[4]。尽管如此,目前关于糖尿病病人肌少症的研究仍较少,尤其是中年糖尿病病人。因此,本研究拟探讨中年糖尿病病人肌少症的患病情况及其对再入院的影响,有助于进一步对糖尿病病人危险分层,早期给予合理干预,从而预防肌少症相关的不良事件。

1 对象与方法

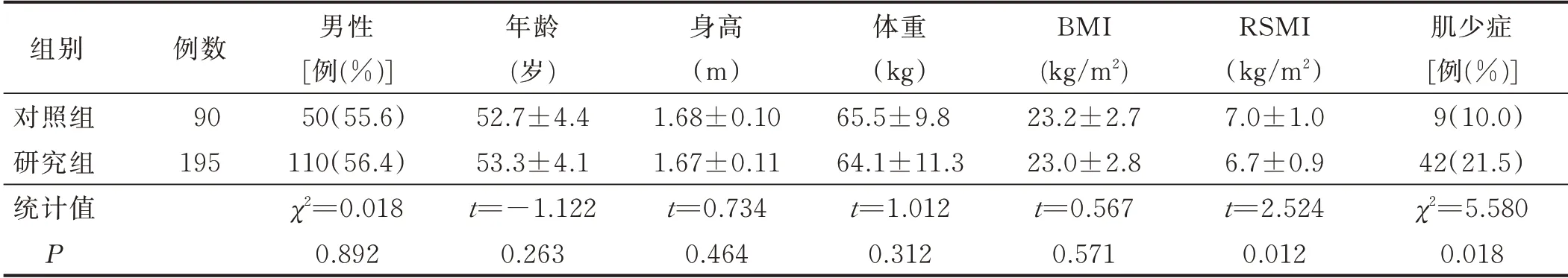

1.1 对象 选择2015 年6 月—2017 年5 月入住扬州市第三人民医院并符合条件的195 例2 型糖尿病病人为研究组。纳入标准:符合2 型糖尿病诊断标准且病情稳定,无酮症酸中毒、高渗性非酮症糖尿病昏迷、乳酸酸中毒、低血糖昏迷等急性并发症;年龄45~59 岁,符合中年人定义[5];精神、智力正常,能够进行良好的沟通。排除标准:既往有酮症酸中毒倾向;合并严重疾病如恶性肿瘤、全身性感染、甲状腺疾病、心力衰竭、呼吸衰竭、脑卒中等;合并影响肌肉质量和功能的情况,如神经肌肉疾病、长期服用糖皮质激素、生长激素、性激素以及长期卧床者;病人和/或家属不同意参加者。其中男110 例,女85 例,年龄(53.3±4.1)岁。以同期体检的90 名健康人为对照组,年龄45~59 岁,其中男50例,女40 例,年龄(52.7±4.4)岁。本研究经扬州市第三人民医院伦理委员会批准,研究对象均知情同意。

1.2 研究方法

1.2.1 一般临床资料和辅助检查 记录研究组和对照组的一般临床资料,包括性别、年龄、身高、体重,计算体重指数(BMI)。研究组同时记录婚姻状态、文化程度、就业状况、医疗支付形式、吸烟状况、糖尿病病程及其并发症(糖尿病性神经病变、视网膜病变、糖尿病肾病等)、血肌酐、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL⁃C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL⁃C)、糖化血红蛋白(HbA1c)、应用降糖药物等。

1.2.2 肌少症的诊断方法和标准 研究组和对照组均采用美国GE 公司生产的双能X 线骨密度仪(DXA)进行肌量测量,计算相对骨骼肌质量指数(RSMI),即四肢骨骼肌量与身高平方的比值。肌少症的诊断采用Baumgartner标准[6]:男性RSMI<7.0 kg/m2,女性RSMI<5.4 kg/m2。根据有无肌少症将研究组分为肌少症组和无肌少症组。

1.2.3 随访方法 本研究进行前瞻性随访,以电话随访为主,辅以门诊随访、住院随访、微信随访。随访时间1 年,记录病人因高血糖、低血糖、血糖波动和糖尿病相关并发症而再入院情况。

1.3 统计学方法 采用SPSS 16.0 软件进行统计分析,定量资料用均数±标准差(x±s)表示,分类变量用百分数(%)表示。两独立样本之间的比较采用t 检验或χ2检验。应用Logistic 多元回归分析探讨肌少症与再入院的关系。所有的检验均为双侧检验,以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究组和对照组一般资料比较(见表1)

表1 研究组和对照组一般资料比较

2.2 研究组中肌少症组和无肌少症组的再入院情况比较 随访1 年后研究组再入院率为21.0%(41/195),其中肌少症组再入院率为33.3%(14/42),无肌少症组再入院率为17.6%(27/153),两组再入院率比较差异有统计学意义(χ2=4.883,P=0.027)。

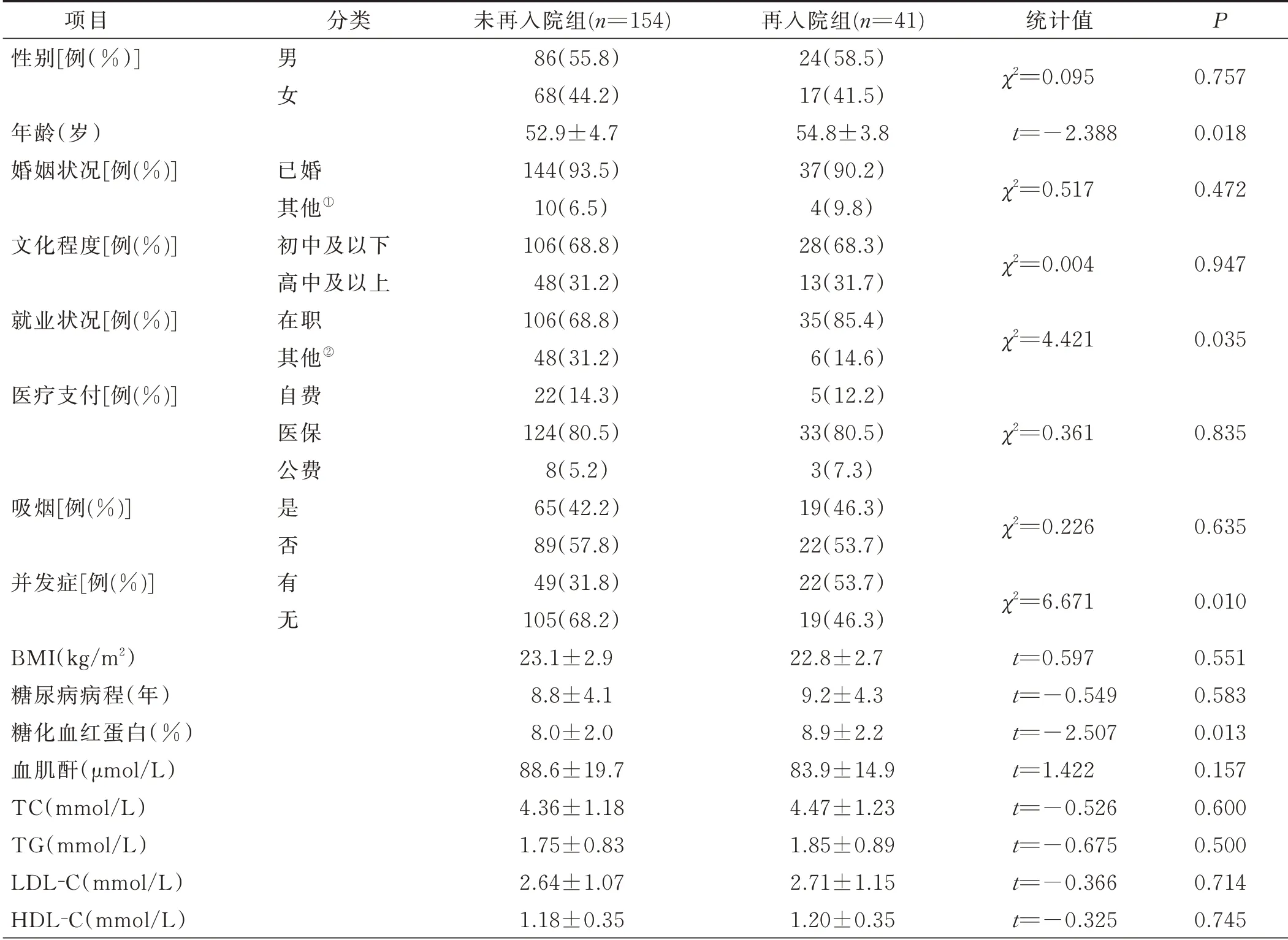

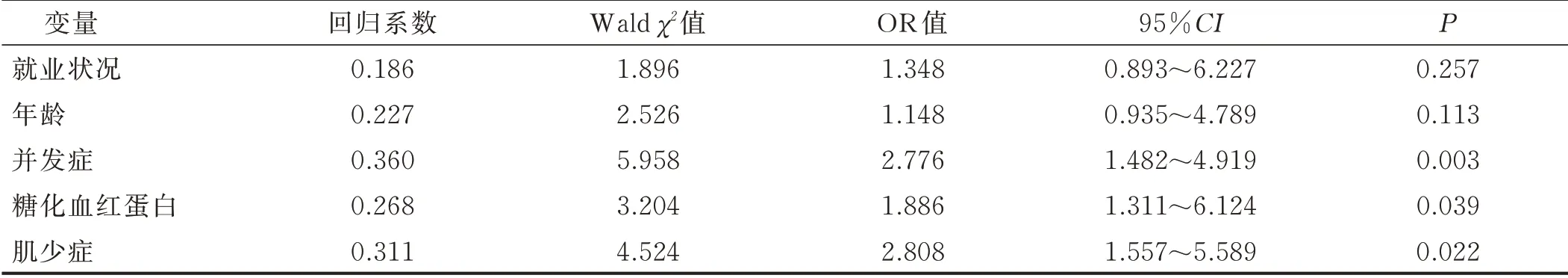

2.3 肌少症对糖尿病病人再入院的影响 单因素分析显示,年龄、就业状况、并发症、糖化血红蛋白和肌少症为再入院的危险因素,见表2;将这5 个变量纳入多因素分析,结果显示并发症、糖化血红蛋白和肌少症为影响再入院的独立危险因素,见表3。

表2 糖尿病病人再入院影响因素的单因素分析

(续表)

表3 影响糖尿病病人再入院的多因素分析

3 讨论

糖尿病病人常有明显的疲劳症状,然而这些症状并非完全由血糖水平异常引起。近期研究表明,运动、餐后血糖、休息状况和并发症是2 型糖尿病病人疲劳程度的独立相关因素,但是这些因素仅可累积解释总变异量的30.7%[7]。近几年,肌少症和糖尿病之间的关系逐渐受到重视。糖尿病可在生命的早中期即为衰老和衰弱提供一个病理生理环境[3],从而促进病人衰老,且在较早年龄即有较大的肌少症患病风险[8]。本研究结果显示,研究组的RSMI 显著低于对照组,肌少症患病率显著高于对照组,进一步证实糖尿病病人容易发生肌少症。Leenders 等[9]研究发现,与未患糖尿病的成年人相比,患有2 型糖尿病的成年人的腿部肌肉瘦体量和肌肉力量较低。吴佳佳等[10]研究也发现,2 型糖尿病病人的肌少症患病率显著高于健康人,与本研究的结果一致。吴佳佳等[10]研究的肌少症患病率(24.3%)高于本研究(21.5%),考虑与年龄差异有关,本研究主要是中年糖尿病病人,而吴佳佳等[10]研究对象年龄较大,平均年龄为62 岁。糖尿病病人并发肌少症的机制并不完全清楚,其加速肌肉减少的确切机制仍在研究中。潜在的机制包括骨骼肌运动神经和运动终板的破坏,骨骼肌中氧化晚期糖基化终产物的积累[8,11],以及继发于肥胖和衰老的胰岛素抵抗和合成激素失调[2]。另外,胰岛素抵抗和遗传因素也可以导致糖尿病病人肌肉萎缩的发生率增加[12]。

肌肉消耗对疾病的影响已有报道。在普通老年人群中,与年龄增长相关的肌肉减少已被证明是老年人住院的独立危险因素[13]。本研究中肌少症诊断标准反映了肌肉质量的改变,结果也表明肌少症组有较高的再入院率,与老年群体的研究结果相似[13]。本研究多因素分析中,除了年龄、就业状况、并发症、糖化血红蛋白,肌少症也是影响糖尿病病人再入院的独立危险因素,这对糖尿病病人的危险分层、判断短期预后均有一定的意义。在组织病理学水平,肌少症的重要特征是骨骼肌纤维的萎缩和死亡,线粒体等细胞器成分减少,同时伴有肌纤维间脂肪组织沉积增多等[14]。这种病理改变可能会从多个环节影响血糖的调节:首先,骨骼肌是处理餐后葡萄糖的主要器官,骨骼肌量下降会加剧糖代谢异常的恶化[15];其次,肌纤维间脂肪组织沉积与胰岛素抵抗密切相关,具有生物活性的神经酰胺衍生物和三酰甘油可直接抑制胰岛素代谢[16];第三,线粒体功能下降导致活性氧自由基以及氧化损害增加,脂肪酸水平升高会影响胰岛素通路和葡萄糖转运体的激活,最终加重胰岛素抵抗[8]。总之,肌少症与糖尿病相互促进,形成恶性循环[8,17],导致糖尿病病情不稳,这可能是肌少症组再入院率较高的原因之一。

对于中年糖尿病病人,预防肌少症可能有助于病人应对日后漫长的糖尿病病程。治疗肌少症的一个重要方法是抗阻运动[18]。最近一项研究表明,在2 型糖尿病合并肌少症病人中实施弹力带抗阻运动训练,能够改善血糖控制效果及肌少症指标,并提高病人生活质量[19]。一项系统评价显示,抗阻运动可改善糖尿病病人的肌肉力量和血糖水平[18]。此外,任姗姗等[20]研究发现,老年糖尿病病人的少肌现象与能量及蛋白摄入不足、内脏脂肪超标有关,因此建议对老年糖尿病病人进行个体化的营养评价及支持。Morley[21]研究表明,膳食蛋白补充剂有助于抵消肌少症。因此,对于肌少症高危的人群如糖尿病病人,开展积极的生活方式干预将有助于预防和延缓肌少症的发生和进展。

本研究结果表明,中年2 型糖尿病病人容易发生肌少症,并且肌少症能够增加病人的再入院率,积极进行生活方式干预肌少症对于减少住院次数可能具有一定的意义。