超高压杀菌技术对鲜驼乳品质的影响

赵越,夏亚男,刘康玲,双全,张凤梅

(内蒙古农业大学食品科学与工程学院,呼和浩特010018)

0引言

骆驼乳被认为是人类各类营养元素摄入的最佳来源之一,如蛋白质、脂肪、氨基酸、脂肪酸、乳糖、矿物质、维生素等[1],并且其独特的营养构成赋予骆驼乳十分广泛的生物活性。诸多国家和地区已经将骆驼乳当作具有医疗保健作用的健康食品,其也常被用来对肝炎[2],过敏反应[3],糖尿病[4]等疾病进行辅助治疗及预防,且效果较为良好。近些年来,驼乳及乳制品的开发利用得到了快速发展,但其研究与开发仍明显落后于牛乳和羊乳,并且存在产品加工技术落后、产品组成单一和附加值低等问题。

超高压技术(Ultra-high Pressure,UHP)或高静压技术(High Hydrostatic Pressure,HHP),是指利用100 MPa以上的压力,使被处理食品中的酶类、蛋白质以及淀粉等大分子物质在常温或较低温度下发生失活、变性或糊化,同时对细菌等微生物产生致死效应的一种非热食品处理方法[5]。热处理在杀菌灭酶的同时会给食品造成不好的影响,而超高压处理对食品对共价键的影响不明显,所以对决定食品风味、营养、质地以及色泽的物质破坏力较小,可以保留食品独特的自然风味和营养物质[6]。

为了满足消费者对鲜驼乳天然、营养、安全的要求,本研究采用超高压技术对鲜驼乳进行不同条件(处理压力、保压时间、样品温度)的超高压处理,探索超高压杀菌处理对鲜驼乳微生物、理化指标及感官特性等品质的影响,以提高加工乳的安全性和营养性,优化超高压驼乳的最佳杀菌工艺参数,为鲜驼乳的开发、利用以及超高压技术在乳品生产中的工业化应用奠定一定的理论和实验基础,以此来促进超高压处理技术在食品加工方面的发展及应用。

1材料与方法

1.1材料与仪器

1.1.1材料与试剂

材料:鲜驼乳,内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗金戈壁驼奶农牧业专业合作社。

试剂:平板计数琼脂培养基(PCA),环凯公司;结晶紫中性红胆盐琼,广东环凯微生物科技有限公司;乙醇、酒石酸、氯化钾、盐酸、氢氧化钾,分析纯,国药集团化学试剂有限公司。

1.1.2主要仪器设备

超高压设备HPP 600MPa/30L,包头市科发高压科技有限责任公司;双人单面垂直净化工作台SW-CJ-2D,苏州安泰空气技术有限公司;生化培养箱SPX-150B-Z,上海博迅实业有限公司医疗设备;旋转流变仪Haake RS6000,Thermo Fisher公司;高压蒸汽灭菌锅KG-SX-500,日本Insent公司;电子舌SA 402B,日本Insent公司。

1.2方法

1.2.1样品的制备

取120 mL鲜驼乳(5℃)灌装于聚乙烯塑料瓶内,密封后在室温下进行超高压处理,处理介质为蒸馏水,每个处理条件设三个平行。空白对照为室温下未处理的鲜驼乳。

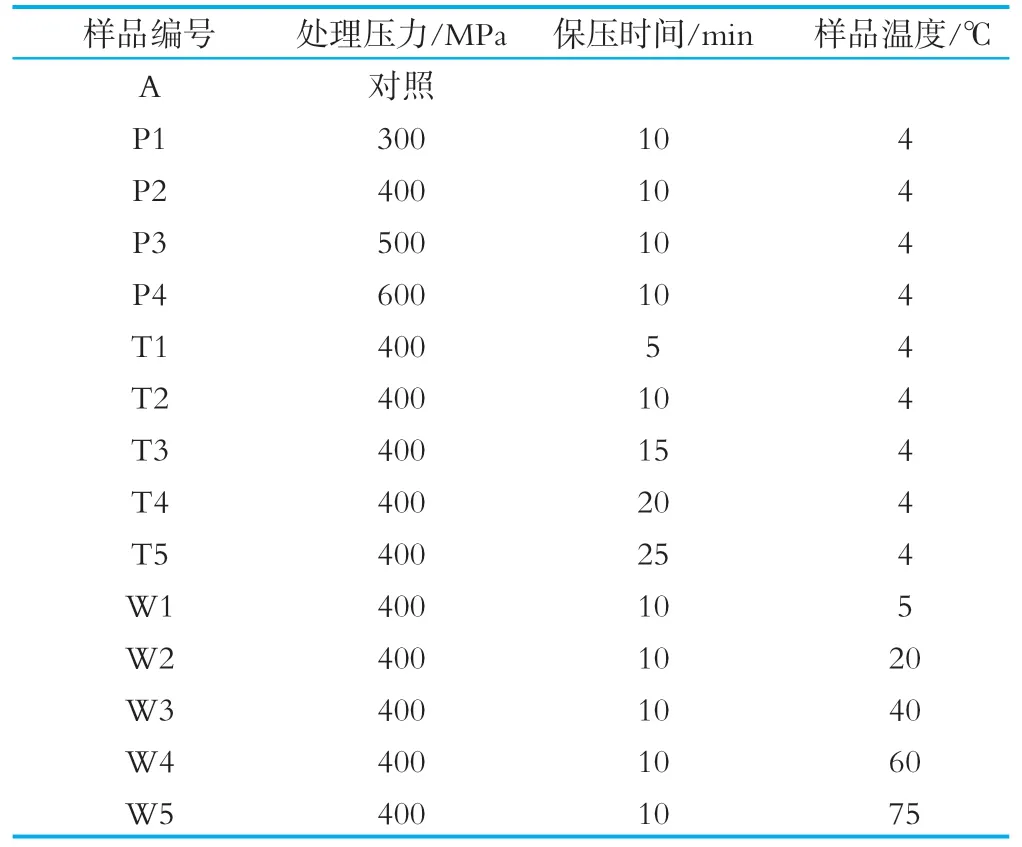

1.2.2单因素试验设计

(1)压力条件试验:处理压力选择300、400、500、600 MPa四个水平,处理时间为10 min。

(2)时间条件试验:压力为400 MPa,处理时间选择5、10、15、20、25 min五个水平。10 m

(in3),使温用度水条浴件锅试验分:别压将力鲜为驼4乳00加 M热Pa到,处2理0、时40间、6为0、75℃。

1.2.3正交试验设计

在单因素试验的基础上优选出超高压处理鲜驼乳的最优压力、时间和样品温度,进行正交试验,以菌落总数为评价指标,确定超高压处理鲜驼乳的最佳工艺参数。

对经不同条件处理后鲜驼乳样品进行编号,样品编号及处理条件见表1。

1.2.4微生物总数的测定

菌落总数采用平板计数法进行测定,具体方法参照国标GB 4789.2-2016食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数的测定[7]。

大肠菌群采用平板计数法进行测定,具体方法参照国标GB 4789.3-2016食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数[8]。

表1不同超高压处理后鲜驼乳样品的编号

1.2.5表观黏度

用移液枪移取5 mL混匀的鲜驼乳样品,利用Haake RS6000旋转流变仪,在恒温20℃、恒速30 r/min、时间间隔为6 s的条件下,连续测量20个数据点,采用王松松[9]的方法进行测定研究,检测超高压处理前后鲜驼乳样品的表观黏度随剪切时间的变化情况,测定时长为2 min。

1.2.6感官特性测定

(1)色泽

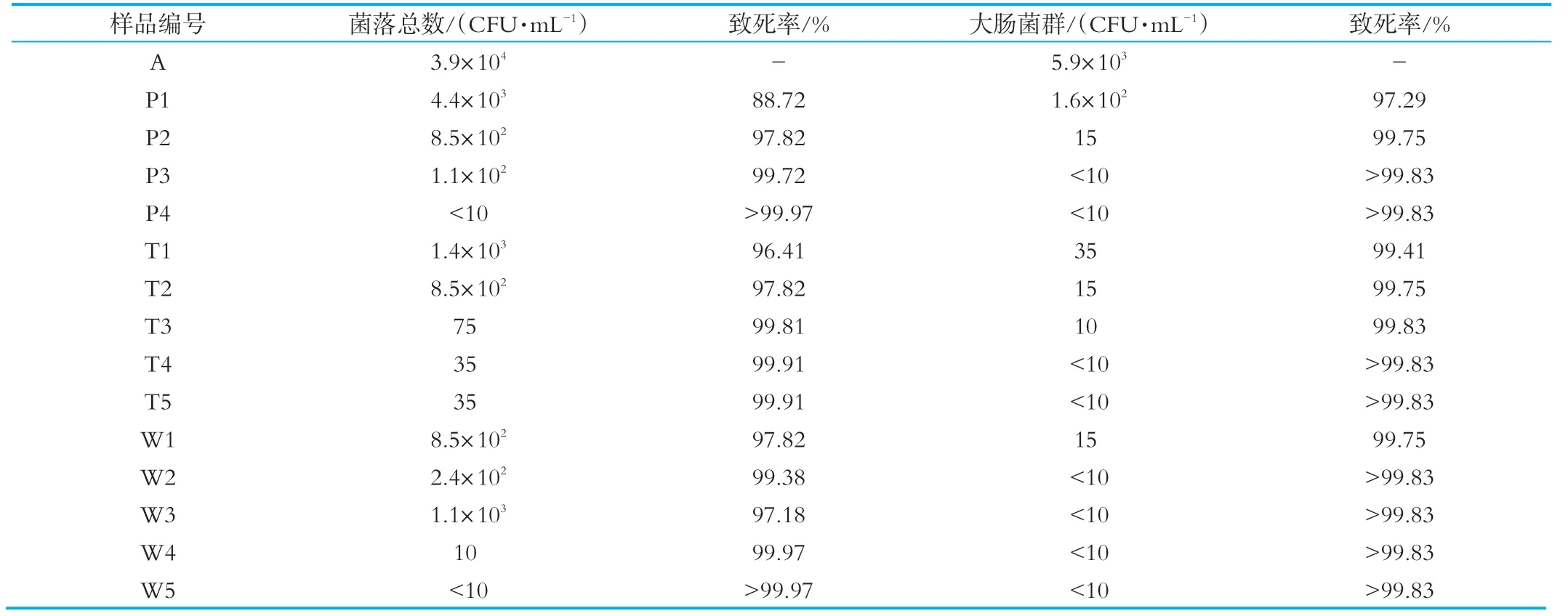

使用色差计对样品的色度进行测定,测试模式设定为反射,样品的色度由L*、a*、b*三个参数表示:L*值代表亮度(暗→亮:0→100),a*值代表色泽的红/绿度(绿→红+),b*值代表色泽的黄/蓝度(蓝→黄+),总体色泽变化由△E表示,△E越大说明样品的色泽变化程度越大。色差计算公式按照公式(1):

(2)滋味的测定

使用SA 402B电子舌进行检测。

2结果与分析

2.1单因素试验

2.1.1超高压杀菌处理对鲜驼乳菌落总数的影响

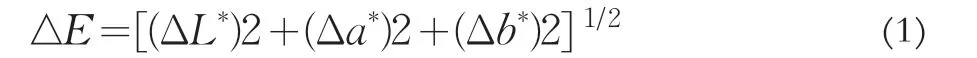

未处理的鲜驼乳菌落总数为3.9×104 CFU/mL,符合国标GB 19301-2010食品安全国家标准中对生乳微生物限量的要求[10]。当处理压力为300 MPa时,鲜驼乳的菌落总数降低了一个数量级;压力≥400 MPa时,超高压处理对鲜驼乳菌落总数的致死率可以达到97%以上;压力为600 MPa时,杀菌效果最好,菌落总数<10 CFU/mL。这与雷亚军[11]的研究结果一样,超高压处理条斑紫菜,对微生物杀灭效果最好的处理压力为600 MPa。大肠菌群对压力更为敏感,400 MPa及以上的压力处理,对鲜驼乳大肠菌群数的致死率可以达到99%以上。这可能是因为不同的微生物具有不同的压力阈值,当微生物达到致死压力时,才会有灭菌效果[12]。

当处理压力为400 MPa时,5 min的超高压处理就可以使菌落总数降低一个数量级,并且致死率达到96.41%;在保压时达到20 min时,致死率达到最大值为99.91%;当保压时间延长至25 min时,菌落总数的致死率不再上升,而是达到一个稳定值。这与张勇[13]的研究结果一致,超高压处理牛乳,随着保压时间延长,杀菌效果明显提升,在保压时间25 min,杀菌效果趋于缓慢。超高压处理对大肠杆菌的致死效果更加明显,当保压时间为5 min时,大肠杆菌的致死率就可以达到99.41%;随着保压时间的延长,致死率有所增加,但上升的幅度并不明显,当时间为20 min时,鲜驼乳样品中未检测到大肠杆菌。这与乔长晟[14]的研究结果一致,超高压处理生鲜牛乳对大肠杆菌的杀灭作用明显。

当处理压力为400 MPa,处理时间为10 min时,样品温度对鲜驼乳中菌落总数的致死作用并没有呈现出很好的线性相关关系,而是出现了波动。其中,当温度为40℃时致死率最低,仅为97.18%,可能是由于40℃时是蛋白质和酶的适宜温度。当温度为5℃时,大肠菌群数的致死率就达到了99.75%;温度为20℃时,肠菌群数已经<10 CFU/mL。随着样品温度的增加,压力对鲜驼乳中大肠菌群的杀菌效果显著。研究表明,革兰氏阳性菌杀死需要600 MPa,而孢子类细菌需要高压力,较长的保压时间及加热[15]。结果如表2所示。

2.1.2超高压杀菌处理对鲜驼乳色泽的影响

新鲜正常的乳呈不透明的白色或稍呈淡黄色,这是乳的基本色调,乳的色泽是乳中酪蛋白胶粒及脂肪粒对光的不规则反射的结果。在不同的压力、时间及温度的条件下,超高压处理与未处理的鲜驼乳相比L*值和b*值显著降低(P<0.05),a*值显著增加(P<0.05),可能是因为超高压处理使酪蛋白胶束分散,驼乳的透光度增加,从而导致L*值降低。这与姜雪[16]的研究结果相似,经超高压处理后的牛乳,L*值降低。但随着保压时间的延长,压力处理对L*值的影响不明显,说明处理时间对酪蛋白的裂解程度影响不大。这与雷亚军[11]的研究相似,处理时间对L*影响不显著。研究发现,△E是研究色泽变化程度的标准,当△E≥2时,通过肉眼可观察到差异[17]。随着压力及保压时间的增加,驼乳总色差△E≤2,说明不同的压力及时间对驼乳整体色泽影响较小,肉眼观察无明显变化。不同温度处理驼乳,除了样品温度为5℃和60℃的超高压处理外,其余各处理的总色差△E均>2,这说明对鲜驼乳进行加热处理后再进行超高压处理,对样品的色泽影响较大。结果如表3所示。

2.1.3超高压杀菌处理对鲜驼乳黏度的影响

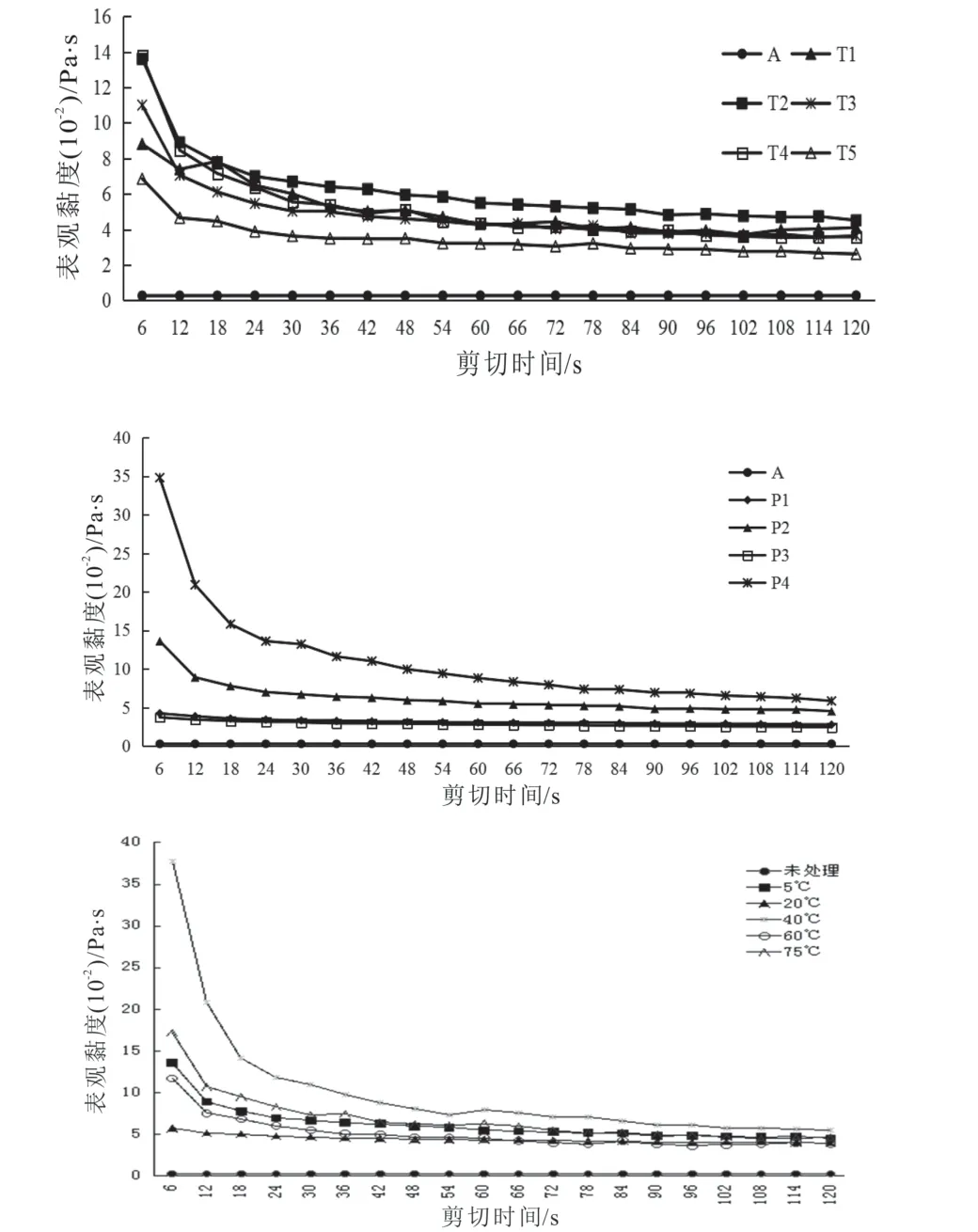

黏度在乳品加工上有着重要的意义,可以用来对材料流动性做出相对的比较及评价。在相同的条件下通过对样品的表观黏度进行测定,可以从一定程度上反映出样品的内部结构特性和变化。未经超高压处理的鲜驼乳的表观黏度随着剪切时间的延长基本保持不变,而超高压处理后呈现下降的趋势且最终保持稳定。300 MPa和500 MPa处理的鲜驼乳的表观黏度变化量较小,说明这两个压力处理的鲜驼乳稳定性较好。600 MPa高压处理的鲜驼乳初始表观黏度最大,抗剪切的能力最强,且对剪切最敏感。这可能是由于超高压处理使鲜驼乳蛋白质结构发生改变的同时,使氨基酸的亲水基团增多,导致水分子的水化作用增强,水化层加厚,从而使驼乳的黏度增大[18]。这与的JPereda[19]研究结果相似,300 MPa处理牛乳形成脂肪聚集体,而200 MPa条件下没有观察到,说明随着压力增加表观黏度随之增加。这可能是受酪蛋白胶束聚集体和热变性乳清蛋白的影响。

超高压处理后鲜驼乳样品的表观黏度明显高于未处理的鲜驼乳,这说明超高压处理可以改变驼乳的结构和质地,使得鲜驼乳的表观黏度增加。20 min的超高压处理条件下,鲜驼乳的初始表观黏度达到最大值,为13.80×10-2 Pa·s。其中5、10和15 min超高压处理条件对鲜驼乳表观黏度的影响效果基本一致。

超高压处理可以显著增加鲜驼乳的表观黏度(P<0.05),但是样品温度和表观黏度之间并没有良好的线性关系,说明超高压处理使得驼乳中的蛋白质发生变性和凝固,导致样品流动性变差,黏度增大,但样品温度和压力同时作用下的黏度变化规律还需进一步确定。当样品温度为40℃时,鲜驼乳的初始表观黏度最大,为37.800×10-2 Pa·s;当剪切速率为30 r/min时,除了未处理的鲜驼乳外,其他各处理的表观黏度均随着剪切时间的增加而降低,其中40℃处理的鲜驼乳下降幅度最大。结果如图1所示。

表2不同超高压处理对鲜驼乳菌落总数的影响

表3不同超高压处理对鲜驼乳色泽的影响

图1不同超高压处理对鲜驼乳黏度的影响

2.1.4超高压杀菌处理对鲜驼乳滋味的影响

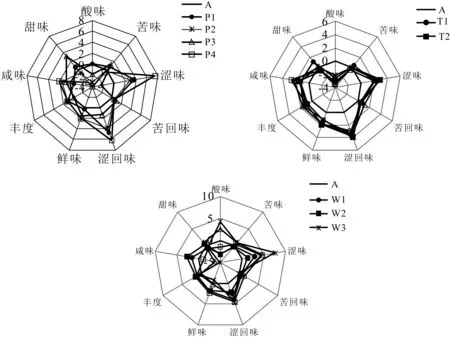

滋味是影响食品感官特性的重要指标,通过感官鉴评方法对食品的滋味进行评价。鲜驼乳的滋味主要以咸味和鲜味为主,酸味值最低。超高压处理后驼乳样品与未经超高压处理的鲜驼乳相比的酸味、苦味和涩味显著降低(P<0.05),咸味和鲜味显著上升(P<0.05)。有研究表明,滋味的改变可能是由于乳中呈味氨基酸含量增加所引起的[17]。经超高压处理后,驼乳的蛋白质被水解,游离氨基酸含量增加。

当处理压力为400 MPa时,延长保压时间对鲜驼乳的苦味、涩味、咸味、苦回味和丰度影响不显著(P>0.05),而对酸味、涩回味、鲜味和甜味有显著影响(P<0.05)。不同保压时间的超高压处理后鲜驼乳的酸味均下降,涩回味和鲜味则全部增加,除了5 min处理甜味显著增大(P<0.05),其余各处理均甜味均降低。这说明超高压处理对鲜驼乳的滋味有一定的改善作用,但随着保压时间的延长,压力处理对滋味的影响不明显。不同样品温度对鲜驼乳的各滋味的影响无明显规律性。当样品温度在40~60℃时,压力处理显著增加了驼乳的酸味(P<0.05),而其他温度处理则显著降低(P<0.05);经高压处理后,驼乳鲜味值显著增大(P<0.05),其中高温和低温处理效果明显。张勇等[20]采用超高压仪器以不同压力、时间及温度处理牛乳,通过测定发现超高压处理后的牛乳中蛋白质发生变性,共价键遭到破坏,使氨基酸含量上升。结果如图2所示。

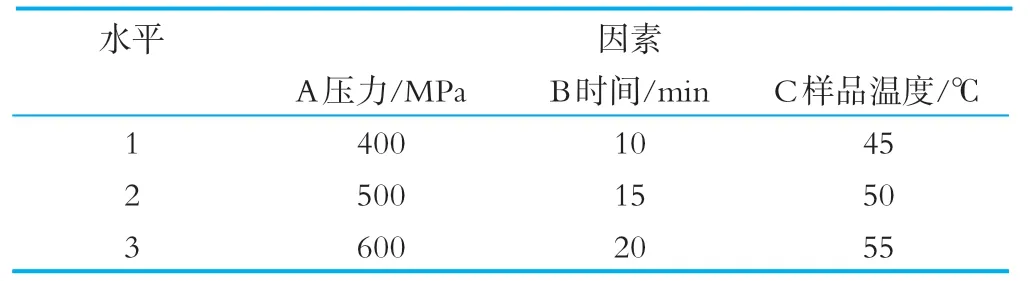

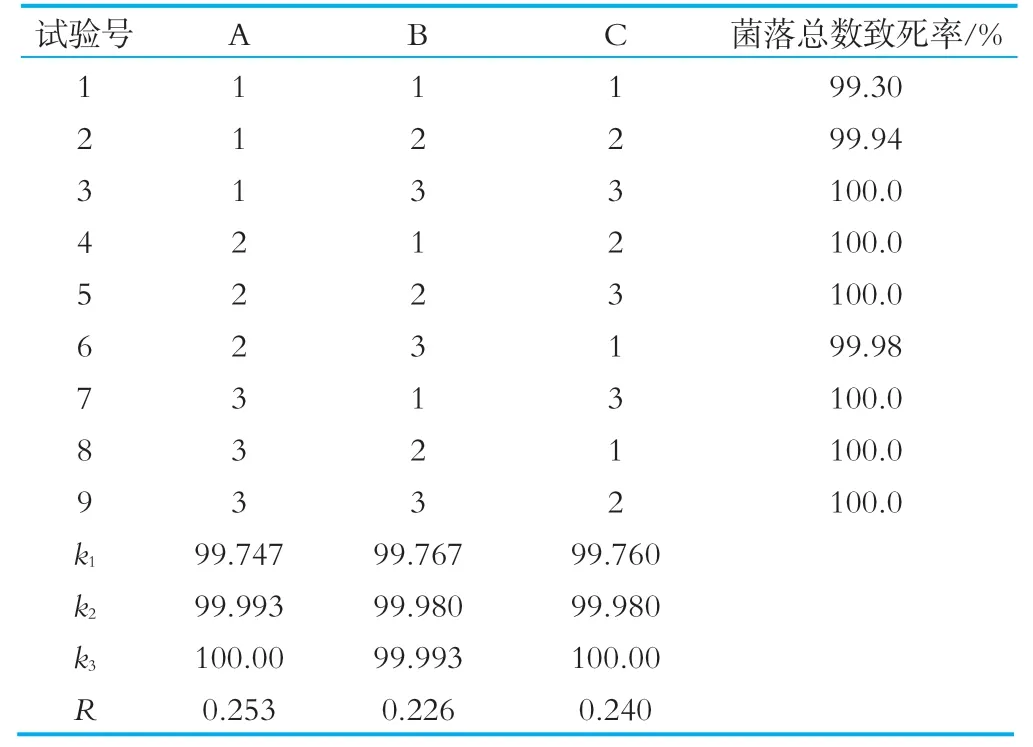

2.2正交试验

综合处理压力、保压时间及样品温度的单因素试验,根据杀菌效果确定最佳的正交水平,选用L9(34)正交表进行试验方案设计,以未处理的鲜驼乳作为对照,处理后立即测定样品的菌落总数。因素水平设置如表4所示,试验结果及方差分析见表5。

图2不同超高压处理对鲜驼乳滋味的影响

表4超高压处理鲜驼乳正交试验表

表5超高压处理鲜驼乳对菌落总数致死条件的优化结果

根据菌落总数的致死率优选超高压处理鲜驼乳的最优条件。由表5中的k值可知,超过压处理的最优组合为A 3B3C 3,即处理压力600 MPa、保压时间20 min、样品温度55℃;分析极差结果可知:R A>R C>R B,所以以上三个影响因素对菌落总数灭菌效果的作用大小顺序为:处理压力>样品温度>保压时间。但在本次试验中,其他菌落总数致死率达到100%的条件也是优 化 条 件:A 1B3C 3、A 2B1C 2、A 2B2C 3、A 3B1C 3、A 3B2C 1、A3B3C 2,即:400 MPa、20 min、55℃,500 MPa、10 min、50℃,500 MPa、15 min、55℃,600 MPa、10 min、55℃,600 MPa、15 min、45℃和600 MPa、20 min、50℃。最终由验证试验可得,超过压杀菌处理的最优组合为600 MPa、20 min、55℃,此时菌落总数的致死率为100%。

3结论

超高压处理对鲜驼乳有着显著的杀菌作用,且随着处理压力及时间的增加杀菌效果越好,其中600 MPa,20 min处理对鲜驼乳微生物的致死率最大,但当时间超过20 min后,微生物的致死率无明显变化。随着压力及时间增加,鲜驼乳的L*值和酸味降低,鲜味增加,对咸味无明显影响,这说明超高压处理驼乳之后滋味得到改善。高压处理后的驼乳,表观黏度增加,压力及时间的增大会有些许结块现象,需要后续试验验证。不同样品温度与微生物致死率并没有呈现出良好的线性关系,当样品温度为40℃时致死率最低,超高压杀菌处理的结果最差,这有待继续研究。根据处理条件对鲜驼乳微生物致死率的影响,由正交试验优选出超高压处理鲜驼乳的最优条件为处理压力600 MPa、保压时间20 min、样品温度55℃,且处理因素对菌落总数灭菌效果的作用顺序为:处理压力>样品温度>保压时间。综上可以得出,超高压处理对鲜驼乳具有良好的杀菌作用,同时提升了滋味,因此,在今后的的生产加工中超高压杀菌具有很大的应用前景。