产业链分工中的专业化生产和利润转移

王 馗 汪陈晨

随着新技术革命的发展,新的生产部门和企业不断从原有的生产部门和企业中分离出来,单个企业制造的产品越来越少,甚至只从事工种工艺过程,使分工越来越专业化。施蒂格勒认为厂商在从事一系列不同的“操作”,用“操作”来解释专业化似乎已成为一种共识。操作在既定的技术水平下具有不可分性,但随着技术不断进步,操作也可以进一步细分,专业化程度不断提高。专业化生产有利于提高劳动生产率和管理水平,提高质量和降低成本。然而在产业链分工的不同环节中,专业化给不同企业带来了不同结果,位于中间环节的发展中国家的小企业不断提高专业化程度,但专业化带来的收益却不断转移到两端的大型跨国公司手中。

一、生产专业化与资产专用性

生产专业化与资产专用性具有一定的联系。威廉姆森将投资分为专项投资与一般性投资,进行专项投资导致了资产专用性,即为支撑某种具体交易而进行的耐久性投资,专项投资从技术上说“固然”能节省成本,但由此形成的资产无法改变用途,会导致战略上的危机。

资产专用性可分为四种类型:专用地点、专用实物资产、专用人力资产以及特定用途的资产。威廉姆森还从交易成本角度得到了“一个推论即:如果某家企业只生产、并且只购买一种产品或服务,在其他情况不变的条件下,该企业所使用的技术就会比市场上的技术具有更强的专用性”,从而将生产专业化与资产专用性联系起来。一般来说,生产越专业化,就越需要进行专项投资,以降低成本、提高劳动生产率,但同时资产专用性也越强,面临的战略危机也越大。

威廉姆森认为,具有资产专用性的不同经济主体在市场交易中都想将专用性的好处据为己有,从而增加了交易成本,纵向一体化可以降低资产专用性导致的交易成本问题,并且在一定程度上规避战略危机,因此资产专用性越强,就越应该实行纵向一体化。

威廉姆森强调较高的技术水平以及具有较强依赖性的供求关系。企业生产专业化程度越高,其资产专用性越强,但只有更高的技术水平才有可能获得专用性的好处,而低技术水平的专用性只会限制自身的发展。供求关系体现了双方的依赖性,专业化生产加强了供求关系的依赖性,但是供求双方数量的不等会导致供求关系不够紧密,可能出现多对一或一对多的情况,作为多数的专用性资产会在供求关系中处于劣势,难以获得专用性收益。

二、专业化生产与企业的独立性

专业化生产同时引出了产业链环节中的企业的独立性问题,本文从某个企业能够不依赖其他企业而生存的能力角度考察这种独立性。如果某个企业的产品除了作为下一个环节的生产资料以外,还具有独立的使用价值,可以认为这个企业是具有独立性的;如果某个企业的产品能够作为不同链条中的下一个环节的生产资料,但不具有独立的使用价值,可以认为这个企业具有半独立性;如果某个企业的产品只能作为单一链条的下一个环节的生产资料,不具有独立的使用价值,可以认为这个企业不具有独立性。也可以从生产资料来源考察独立性:如果某个企业的生产资料只能从单一的环节获得,那么这个企业就不具有独立性;如果某个企业的生产资料可以从不同的产业链条中的前一个环节获得,那么这个企业就具有半独立性;如果某个企业的生产资料除了从前一个环节获得,还具有自己的生产资料来源,那么这个企业就具有独立性。

在产业链分工中,专业化生产对于技术水平不同的企业产生了相反方向的影响,技术水平较高的企业逐渐形成了对某个环节的垄断,但是其上游或下游的环节技术水平较低,企业较多,因此技术水平较高的企业是完全独立的;而技术水平较低的企业只能处于竞争激烈的环节中,但是其上游或下游的环节技术水平较高,被技术水平较高的企业垄断,因此技术水平较低的企业是不独立的。

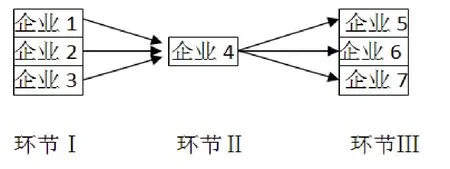

如图1所示,假设环节Ⅰ与环节Ⅲ的技术水平较低,而环节Ⅱ的技术水平较高,由前文的分析可知,按照比较优势原理,技术水平较高的企业特别是跨国公司(企业4)会对环节Ⅱ形成垄断,而技术水平较低的企业将在环节Ⅰ与环节Ⅲ进行竞争,从而导致企业4垄断了上下游的企业的产品销路与原材料来源,从而使其上下游企业失去独立性。

图1 产业链环节的企业的独立性示意图

三、产业链分工中的环节控制

技术水平的高低决定了企业的独立程度,技术水平越低就越难以独立,就越容易受到上下游企业的控制。在产业链分工中,产业链低端的加工制造环节技术门槛较低,企业数量众多,所属环节竞争性强,可以相互替代。这类企业往往规模较小且只能提供中间产品或服务,并且其销售渠道被跨国公司所垄断,在产业链分工中不具有独立性,即使购买更多设备、雇用更多工人,进行专项投资以提高专业化程度,但为了获得更多订单只能不断压缩自己的利润,使中间环节利润向两端环节转移,因此无法获得资产专用性的好处。从整个市场来看,中间环节生产专业化程度越高,中间产品或服务供给越过剩,竞争越激烈,小企业的独立性越弱,越容易受到上下游大型跨国公司的控制,进入一种恶性循环,有学者称之为“产品内分工陷阱”。

大型跨国公司则具有一系列的优势,如资本规模与技术水平较高、企业数量少、所属环节垄断性强,可以采取订单制造、工序分工、产品内分工等方式将发展中国家的企业纳入到自己的产业链中,控制上下游企业的原材料来源或销售渠道,利用自己的资产专用性对中间加工制造环节进行控制。当然,这种控制以技术、品牌等垄断地位为前提,因此这些跨国公司为保证其优势能够长久,需在研发设计、品牌营销等方面不断投入大量资金。

四、产业链分工中的利润转移

对于发展中国家的企业来说,利润在产业链分工的中间环节向两端转移,类似于一种在市场交易过程中的“交易成本”,因此发展中国家的企业从理论上来看应通过纵向一体化减少交易成本,即减少利润转移。不过从资本规模或技术水平的实际出发,纵向一体化难以实现,发展中国家的企业为了获得更多订单,在专业化生产之外只能依赖劳动力成本较低的优势,并不断提高工人的劳动强度。这些从产业链中间环节向两端转移的超额利润,主要来自于发展中国家工人的剩余劳动。

少数拥有技术优势的跨国公司虽然纷纷进行技术创新,但只是在控制了核心技术的情况下才向中间环节抛出一些过时技术,并限制技术向发展中国家扩散。这些跨国公司控制了技术专利、商标品牌、销售渠道等环节,就能够同时保留自身的垄断性和小企业的竞争性。跨国公司通过这种分工形式减少了交易成本,甚至通过产业链环节之间的利润转移获得更多收益,可以将这种转移利润看作是一种“交易收益”,因此对跨国公司来说,不需要进行纵向一体化即可获得从中间环节转移而来的超额利润,这种对核心环节的专项投资真正带来了收益。

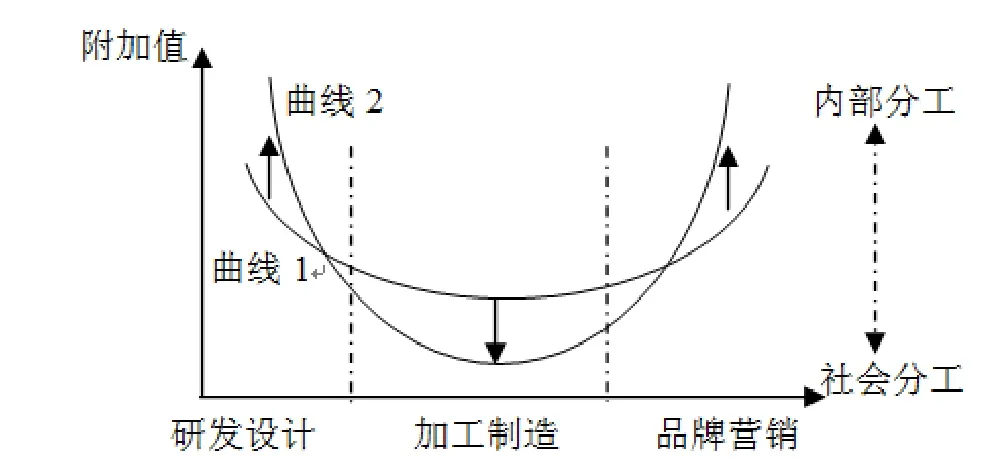

图2 国际产业链分工的变化趋势

发达国家的跨国公司一方面以整个行业的最终产品市场的竞争性作为掩护,另一方面却在高端环节制造垄断的局面,并且以比较优势原理来维持垄断地位。在比较优势原理的影响下,这种看似公平的产业链分工对发达国家和发展中国家都有利。然而,跨国公司可以主动利用发展中国家企业的专业化生产来提高中间环节的竞争程度,发展中国家企业生产的产品越多,则向跨国公司转移的利润也越多。可以利用“微笑曲线”的变化表示产业链分工利润变化趋势(如图2所示)。跨国公司作为产业链分工的主导者,为了争夺产业链分工的利润并减少生产成本,将产业链的高端环节控制在企业内部,而将产业链的低端环节交给其他企业,不断提高两端环节的利润,而压低中间环节的利润。

五、结论

在产业链分工情况下,进行专业化生产的企业并不一定能够获得专业化带来的收益。技术水平较低的企业进行专项投资虽然能够提高劳动生产率,但往往使自身丧失独立性,被其上游或下游企业所控制。而大型跨国公司由于掌握了其他企业无法模仿的核心技术,不能被其他企业所代替,对其所在环节形成垄断,这种对核心环节的专项投资才能真正获得资产专用性所带来的收益。此外,中间环节专业化生产会增加中间产品或服务的供给,提高中间环节的竞争程度,在比较优势原理的掩盖之下,跨国公司主动利用这一趋势获得了更多转移而来的超额利润。

——基于《德意志意识形态》的分析