POA在研究生中国文化英语教学中的实证研究

欧阳琨

(海南大学外国语学院,海南 海口 570228)

研究生英语教学的目标之一就是要培养研究生跨文化交际的意识和能力,使之成为能够承担国际交流的任务,用英语“讲好中国故事”,向世界传播和推介中国五千多年光辉灿烂的历史文化的高端人才。因此,国内部分高校已经或正在考虑为研究生开设中国文化类英语课程。海南大学已面向本科生开设“中国文化概论”和“公共外交与跨文化传播”这两门ESP拓展课程,也正在尝试面向部分硕士研究生试点开设“研究生中国文化英语”课程。 然而,“输入→输出”式的传统教学模式单一、耗时、低效、学用分离,已无法适用于该门交际性和实践性极强的文化类ESP 课程。有鉴于此,研究小组将POA,即“产出导向法”这一全新的外语教学模式应用于“研究生中国文化英语”课程的教学实践,开展实证研究,探讨POA 在该课程教学中的效应和实施方式。

一、POA 理论体系

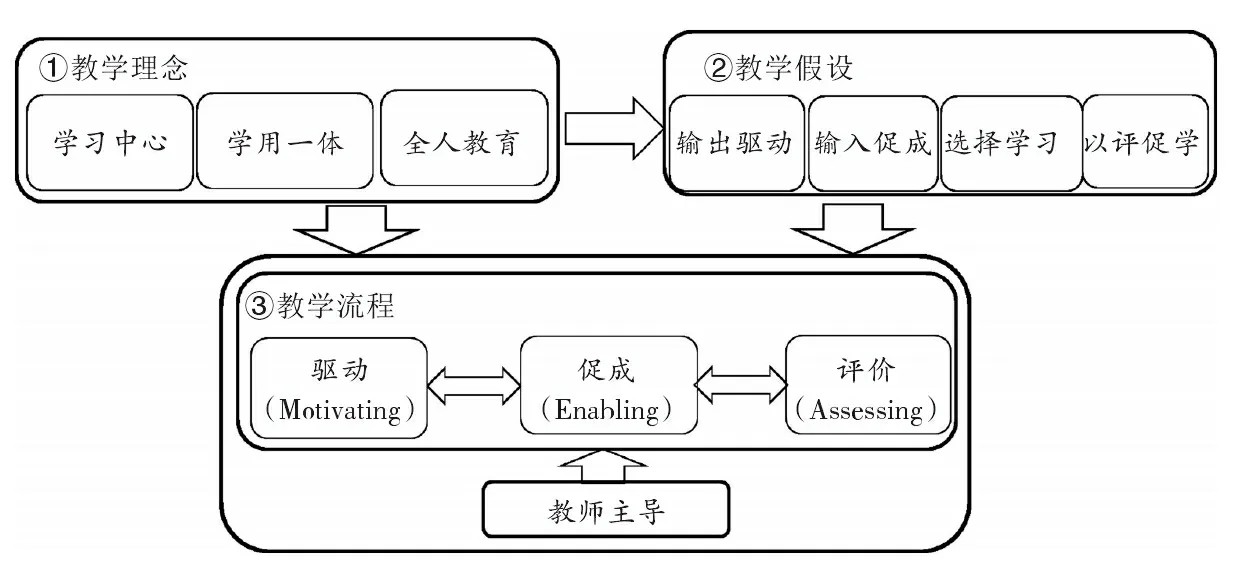

“产出导向法”,即POA (Production-orient⁃ed Approach)是由北京外国语大学文秋芳教授提出的全新外语教学理论。POA 的理论基础源自文教授提出的“输出驱动假设”(2007)和修订后的“输出驱动-输入促成假设”(2014)。POA被正式命名和提出之后,全国许多高校的英语教师把它应用于大学英语、英语专业和各类ESP课程的教学中,开展教学实验,取得了丰硕的研究成果。文教授在此基础上对POA 体系进行了再次调整,在2017 年确立了修订后的POA 理论体系。POA 体系由三大核心部分构成,即“教学理念”、“教学假设”和“教学流程”(见图一)。

图一POA的理论体系[1]

“学用一体说(Learning-using Integrated Principle)”是POA 的核心教学理念,强调“输入性学习和产出性运用紧密结合,两者直接有机联动。‘学’与‘用’之间无边界,‘学’与‘用’融为一体。”[2]

基于“输出驱动-输入促成假设”,POA 遵循“输出→输入→输出”的教学顺序,把“输出”置于首位,颠覆了“输入→输出”的传统外语教学顺序,强调“输出”具有强大的驱动力,“不仅可以促进接受性语言知识运用,而且可以激发学生学习新语言知识的欲望”。[3]POA同时亦强调“输入”的促成作用,认为“输入是完成当下产出任务的促成手段,为未来的语言输出打基础。”[4]

“驱动”(motivating)、“促成”(enabling)和“评价”(assessing)是POA 教学流程的三大核心阶段。在“驱动”阶段,教师充分考虑学生未来工作时可能遇到的交际场景,以此为中心设计一个关联性较强的交际任务,要求学生尽力完成该任务。在尝试完成任务的过程中,学生发现自己在语言运用能力的欠缺和交际策略的缺失,从而产生强大的“驱动力”,激发其学习相关语言知识的热情和兴趣。在“促成”阶段,教师首先围绕教学内容设计出一个合理、可行、交际性强的产出任务及其子任务,并详细描述完成各级任务的各项要求和具体步骤,让学生对此有清楚的了解;接下来,教师选定语言输入材料,学生则以完成产出任务为导向,选择性学习输入材料中任务完成所必需的语言知识、交际内容等。在此过程中,教师要指导学生对输入材料进行选择性学习,并予以即时检查;在“促成”阶段的最后环节,教师发挥“脚手架”的作用,指导学生完成产出任务,其间要求学生综合运用选择性学习输入材料的成果以完成各级任务,并及时进行检查和评估。“评价”是POA 教学流程的最后阶段,评价模式为TSCA (Teacher-Student Collaborative Assess⁃ment),即“师生合作评价”,其具体内容为:“教师事先对典型样本进行详批,在教师专业引领下生生合作和师生合作评价典型样本;学生课后自评或互评他人的产品。”[5]

二、研究设计

1.研究问题

本次研究主要探讨以下三个问题:⑴POA应用于“研究生中国文化英语”课程的教学是否可行?⑵相较于传统的教学模式,POA 能否更大程度地提高研究生对中国文化英语的习得效率,可否更显著地提升其推介中国文化的口语输出能力?⑶POA 如何具体地运用于“研究生中国文化英语”课程的教学过程?

2.研究对象

本次实证研究的对象选定为海南大学30 名非英语专业硕士研究生。选定标准为:本科阶段的CET-4 成绩在500 分以上,CET-6 成绩在440 分以上。按此标准挑选出来的研究对象符合POA 教学对象为中高级水平英语学习者这一基本条件。

3.研究过程

第一阶段:对实验对象采用传统外语教学模式进行授课,教授“研究生中国文化英语”课程中“中国古建筑、传统艺术和民俗”这一章。授课教师遵循“先输入,后输出”的常规教学顺序,讲解相关语言点和主题内容,开展课堂讨论活动,布置课后任务(分组分角色用英文介绍12 项中国古建筑、传统艺术和民俗项目),录制视频并提交至网络教学平台。

第二阶段:对实验对象采用POA 外语教学模式进行授课,教授同一章内容。教学目标和教学流程严格遵照POA 模式进行设计,基于“学用一体说”的教学理念,以“输出驱动-输入促成假设”、“选择性学习假设”和“以评促学假设”为理论指导,按照“输出-输入-输出”的教学顺序及“驱动-促成-评价”的教学流程开展教学实验。

POA 主张外语教学的目标有两类:一是交际目标,二是服务于交际目标的语言目标。本次POA 教学实验设定的交际目标为培养研究生用英语介绍12 个中国传统文化项目的跨文化交际能力,语言目标设定为掌握与这12 个文化项目相关的常用英文词汇102 个以及常见英文表达48个。

在驱动环节“设计具有潜在交际价值的任务,激发学生学习的积极性是产出导向法的起点。”[6]教师设计了一个简单的交际任务,要求研究生们尝试模拟一个未来可能遇到的场景,即用英文向国外游客介绍北京胡同的历史和文化内涵。研究生们在初步尝试完成该任务的过程中,发现自身在实际交际场景中语言运用能力的欠缺,产生了“饥饿感”,学习的热情、欲望和兴趣得到了激发。

在促成的第一环节,研究组首先基于对产出任务的可行性和难易度的预判,设计出一个口语产出任务并分解为3 项子任务(见表一),由授课教师向研究生们描述完成各级任务的步骤和具体要求。该产出任务涉及到的主题内容与实验第一阶段布置的课后任务内容相同,但突出实用性和交际性,设定为以情景表演的形式模拟一次北京某旅游规划设计公司国际部员工接待美国考察团,陪同外宾在京考察中国旅游文化资源的交流活动。30 位研究生按任务要求扮演旅游规划设计公司国际部的员工,同时邀请2 名外籍教师扮演考察团的外宾,共同完成产出任务。

表一 产出子任务及其内容

在促成的第二环节,教师充分发挥中介作用,指定输入材料,并悉心指导研究生们进行选择性学习。选定的输入材料来源广泛,比如:北京旅游网英文版(Beijing Tourism http://eng⁃lish.visitbeijing.com.cn/)提供的信息资源;纪录片《你好,中国(英语版)》(《Hello, Chi⁃na》)”;纪录片《舌尖上的中国(英语版)》(《A Bite of China》)”;中央电视台英语纪录频道和英语新闻频道(CCTV Documentary 和CCTV NEWS)节目;中国国际广播电台(CRI)英语节目;《中国文化(英文版)》(《An Outline of Chinese Culture》)图书;《中国文化常识(英文版)》(《Common Knowledge About Chinese Culture》)图书等。这些输入材料包括文字、视频、音频、PPT 等多种媒体形式,内容涵盖了与产出任务相关的中国文化知识,词汇使用和语言表达地道、准确、规范、实用。教师引导研究生们学习上述材料时要“根据产出需要从中挑选出有用的部分进行深度加工、记忆和练习”,[7]思考如何将习得的语言形式(与产出任务文化项目相关的英文词汇和表达)、话语结构(交际策略)和主题内容(中国古建筑、传统艺术、传统民俗和饮食文化知识)运用于本次任务的产出。在研究生们选择性学习之后,教师检查其学习成效并即时评价,及时反馈,确定了用于完成本次口语产出任务的主题内容和语言形式。教师在课堂上以及QQ 群和微信群里与研究生们交流探讨,指导他们进行词句替换、情景对话、编写交际语言模板等练习,使其熟练掌握且能复制性和创新性地运用上述选择性习得语言输入材料的成果。

在促成的最后环节,30 位研究生分成3 组完成各自的任务。学生们学以致用,把选择性学习输入材料的成果创造性地运用于任务产出的全过程,精心设计交际情景,编写剧本台词,备好背景图片以及视频、音频等各式辅助材料和道具,课后排练预演后在课堂上合作完成一场真实性、实用性和交际性极强的情景表演任务,全程摄像并制成视频文件,并提交至网络教学平台待评价。

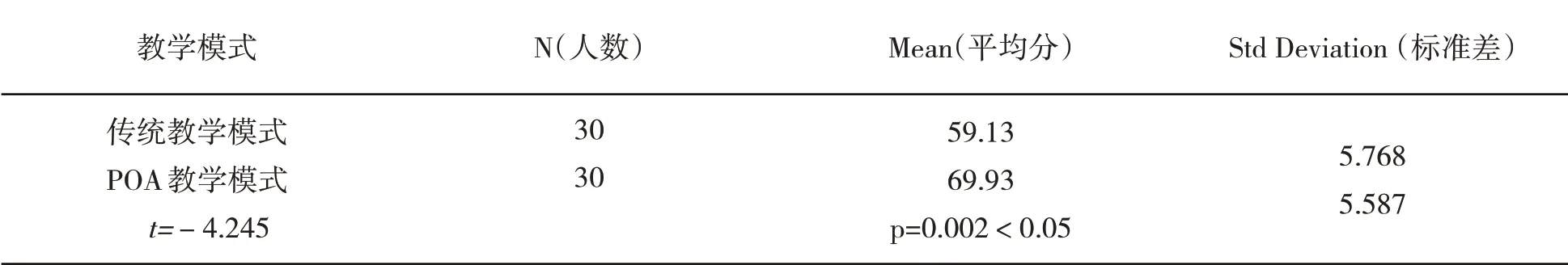

第三阶段:对实验前后测样本进行评分和数据统计分析。实验第一和第二阶段提交的视频文件分别作为实验前测和后测分析的样本,由研究组3 位教师对前后测样本进行评分。用SPSS21.0 软件对样本前测及后测成绩数据进行统计和独立样本T 检验,对比分析的结果(见表二)显示:POA 模式教学实验后完成产出任务的成绩比传统模式教学后完成课后任务的成绩有大幅度的提升,平均分数提高了10.8 分,差异显著(t=-4.245, p=0.002<0.05)。这表明POA 模式在研究生中国文化英语课程教学中产生了较大的效应,比传统模式授课的教学效果更加显著,能在更大程度上提升研究生的语言输出能力。

表二 前后测成绩对比

第四阶段:开展问卷调查,收集学生对POA 教学模式的评价的反馈意见。调查问卷包括6 道选择题和2 道开放式问答题,内容包括“本次学习的收获和体会”、“POA 模式教学效应的评价”和“改进教学的建议”三个板块。发放问卷30份,收回有效问卷30份。

对本次学习收获情况的调查结果显示:43.33%的研究生表示“收获很大”,23.33%表示“收获较大”,20%表示“有一定收获”。与此同时,学生们也都写下了各自的学习体会和感受,例如:“掌握了许多非常实用的词汇、短语和地道的表达,知道如何用英文介绍中国的传统艺术、民俗、建筑和饮食文化了”;“懂得了如何与外国人用英语探讨中国文化,对将来从事文化宣传工作很有帮助,收获不小”;“以前遇到外国游客和国际友人,总想把祖国悠久的历史和灿烂的文化介绍给他们,但不知道怎么用英文表达。现在通过这种有趣的角色扮演的学习方式收获不少语言知识”。

对POA 模式教学效应评价的调查结果显示:46.67%的研究生认为“有很大的效果”,26.67%认为“有较大的效果”,13.33%认为“有一定的效果”,即高达86.67%的研究生认为有不同程度的效应。受访学生大多表示:“这种教学方式要求我们完成的任务很有趣,真实感很强,既实用,又充满挑战,对我们将来从事文化旅游策划和宣传工作非常有帮助”;“这种新颖的教学方式与原来很不一样,老师首先不是把语言知识全盘灌输给我们,而是布置任务让我们尝试后,令我们知道了自己的不足,使我们有了学习英语的动力和积极性”。

对于教学的改进,学生亦提出了不少建设性意见,例如:“一些没有配字幕或原文的视频和音频学习材料理解起来很费劲,老师最好能事先提供对应的文字稿,以便我们更好地理解,更有效地学习”;完成“北京古建筑历史文化介绍”和“中国饮食文化介绍”这两个子任务内容很多、难度很大,老师的指导应当更加充分和深入,任务应进一步细化”。

三、结论

基于对实验数据和问卷调查结果的分析,研究组对POA 应用于“研究生中国文化英语”课程教学产生的效应和实施的方式进行了总结。

POA 变革了“输入→输出”的常规教学模式,取而代之的是“输出→输入→输出”的新教学顺序和“驱动-促成-评价”的教学流程,主张“学用一体”,以完成产出任务为导向,强调输出的强大驱动力,再借输入以促成,继而进行师生合作评价。研究结果表明:POA 这一全新的外语教学模式完全适用于“研究生中国文化英语”课程的教学;相较于传统的教学模式,POA 能更大程度地提高研究生对中国文化英语的习得效率,在提升其外宣中国文化的口语输出能力方面有明显成效。

POA 在“研究生中国文化英语”课程教学的实施过程中,要注意三点。其一,产出任务一定要具有“潜在交际价值”,必须充分考虑学生未来工作时可能遇到的交际场景,引发学生“饥饿感”以产生强大的驱动力,使其在“真实的”情景中能充分运用选择性习得的语言知识“讲好中国故事”。其二,任务设计应与研究生们的语言和认知能力相适应,分配任务时要充分考虑学生的语言水平差异、各项子任务的难易程度以及任务完成的现实条件。其三,输入材料的形式应多样化,内容应与产出任务紧密关联。在指导学生选择性学习输入材料时,教师须“根据学生的‘最近发展区’,适应学生语言能力、情感和认知动态发展的规律”来发挥作用[8],引导学生从输入材料中选取与任务相关的中国历史文化知识和语言形式进行深入学习和加工。对部分较难理解或习得难度较高的输入材料,教师须给予适当的讲解。