把握主旨 找准着力点 发挥想象

罗勤勤

[摘要]古诗教学重在走近诗人,进入古诗情境,理解诗意,体会作者表达的情感。统编教材五年级下册第四单元《古诗三首》的教学,一是要把握主旨,关注篇章页与课后习题,明确教学目标;二是要找準着力点,结合注释、图片、典故等资源理解诗意;三是要发挥想象,体悟诗情。这样,使学生习得学习古诗的方法,感受中华文化的博大精深,从而自觉地传承民族文化。

[关键词]古诗教学;教学目标;诗意;想象

[中图分类号]G623.2 [文献标识码]A [文章编号]1007-9068(2020)07-0004-02

统编教材五年级下册第四单元的《古诗三首》编排了《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》《闻官军收河南河北》三首诗歌。这三首古诗都是爱国主义题材,教学时应引导学生走近诗人,进人古诗的情境,理解诗意,体会作者的爱国情怀。

一、把握主旨,明确目标

(一)关注篇章页,明确单元目标

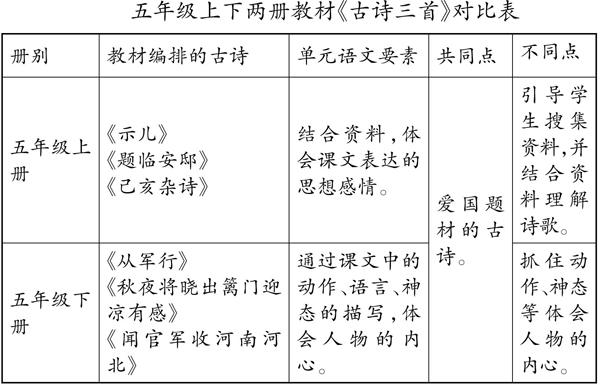

三至六年级的语文统编教材,每个单元的篇章页上都写清了这一单元的人文主题和语文要素。教学时,关注并细读篇章页上的内容,能清晰地把握单元主旨,更能将语文要素有效落实到每篇文章的教学中,从而进行全面、有效的教学。在将五年级上下两册教材进行对比阅读后,我们发现,两册教材第四单元篇的人文主题都与热爱国家有关,并都安排了爱国主义题材的《古诗三首》。具体分析,两册教材选编的古诗有什么共同点和不同点呢?请看下表。

如上表所示,教材选编古诗的共同点和不同点十分清晰。通过比较,我们能明白编者的意图,要落实的语文要素也一目了然。在教学时,要将上下册的学习联系起来,融会贯通,形成整体。如,《示儿》和《秋夜将晓出篱门迎凉有感》两首诗,都是陆游所写,分别安排在教材的上册和下册中。教学《秋夜将晓出篱门迎凉有感》一诗,要通过诗中描写的景物和事情,揣摩诗人当时的神态与心情等,让学生感受诗人盼望宋朝军队能早日收复失地、统一中原,解救中原百姓于水深火热之中的情感。教学《示儿》一诗,应侧重在对时代背景和历史事件的补充,让学生体会诗人忧国忧民的情怀。通过这样的对比,单元目标的落实就一清二楚,既有承接又有侧重点。

(二)关注课后习题,确定教学目标

课后习题是教材重要的组成部分,它既是对教师教学、学生学习情况的检测,也提示了教学的重难点,有助于确定教学目标。五年级下册的《古诗三首》课后习题安排如下:

1.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

2.借助注释,说说下面诗句的意思,再想想它们表达诗人怎样的感情。

第1题指向最基本的识记、朗读、背诵等方面的语文素养;第2题指向了解诗意,体会情感。在备课时,我们将它们和篇章页上的人文主题、语文要素结合起来,进行细致的解读,确定了本课的教学目标:

1.认识生字“仞、岳、蓟、涕、襄”和多音字“裳”,会背诵课文,能默写《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

2.运用借助注释、图片等方法,理解诗意。

3.根据诗中描写的景物和所写的事情,揣摩诗人的神态和心理,体会诗人的爱国情怀。

二、找准着力点,理解诗意

古诗学习,在读准、读通的基础上,重在让学生理解诗意。理解诗意的方法有很多,看注释、查字典、找资料等都是常用的方法。教学时,要找准古诗的着力点,引导学生选择正确的方法,以帮助学生更有效、快捷地理解诗意。

(一)结合注释

根据注释来理解诗意是学生最容易接受、也最容易掌握的方法。教材并非对古诗的每个字词都进行解释,一般根据年级的不同、诗句的难易等进行注释。

《从军行》这首诗,教材共有三个地方注释,分别是“从军行”“玉门关”“楼兰”,其中后两个是地名。古诗的地名往往难以理解,教学时让学生根据注释来画一画这两个地名的位置,再想一想诗中“孤城”的位置应该在何处,这样便于学生理解诗意。在学生画出来后,教师可以适时进行补充(见下图)。

(二)结合资料

教学《从军行》时,在理清诗中的地名后,出示玉门关的资料,让学生明白玉门关的作用及环境条件,理解诗歌的思想内涵。玉门关是我国古代西北部的交通要塞,历史上一直是兵家必争之地,守住玉门关就守住了国家的大门;但是,玉门关一带是荒漠戈壁、风沙漫天、气候反常。从“黄沙百战穿金甲”中,我们可以看出战事的艰苦,战士们更是“不破楼兰终不还”,其保家卫国的雄心壮志可见一斑。

(三)结合图片

诗歌的教学不能逐字逐词去翻译,可借助图片让学生直观地理解景物的特点,催发学生的想象,使学生体会诗歌的意境。三首诗均有景物的描写。教学时,在学生圈画出景物,试着说说景物特点后,教师可用图片将学生带人诗境,以加深学生对诗句的理解。如,“三万里河东人海,五千仞岳上摩天”一句,教材已对“三万里河”和“五千仞岳”进行解释,教师可出示黄河和华山的图片,让学生感受祖国河山的雄伟壮丽,理解“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”的殷切盼望。图片的辅助,让诗中情景更丰满,让诗意的理解更深入。

(四)结合典故

典故往往记录重要的历史事件和传说故事。理解古诗中的典故,能清晰地明了诗歌传达的意思,帮助学生正确地理解诗意。

《从军行》中的“楼兰”是指边境之敌,这是作者用典故来表达思想情感的方法。历史上,楼兰是西汉时期西域最东边的小国。在公元3世纪,它悄然地退出历史舞台,到了唐朝,“楼兰”几乎成了边远的代名词。该典故出自《史记》。很多诗人也在诗中提到“楼兰”,都是指边境的敌人,“破楼兰”即消灭敌人的意思。如,李白的《塞下曲》中“愿将腰下剑,直为斩楼兰”中的“斩楼兰”也是这个意思。结合典故,使学生对“不破楼兰终不还”有了更进一步的理解,对全诗的解读也更到位。

三、发挥想象,体悟诗情

古人曰:“言为心声,情动于中而形于言。”古诗蕴含丰富而深厚的情感,是诗歌的灵魂所在。在学习古诗过程中,体悟诗情,与诗人展开心灵对话,是难点所在,也是关键所在。

(一)想象扩充,使人物丰满

古诗短小精悍,简单的几十个字便凝练了许多景万千情,营造出令人难以忘怀的艺术境地。但诗中很少出现人物的语言、神态、动作、心理描写等,这些需要读者充分发挥想象,走进诗人的内心,揣摩、交流,才能读懂诗人内心的情感。

教学《从军行》时,教师可创设情境:“当诗人站在城楼上,望着青海湖上空的一片片乌云和被乌云遮暗了的雪山,望着远方黄沙弥漫处的玉门关,他想到了什么?”学生充分展开想象,由黄沙漫天的战场想到奋勇杀敌的战士,想到战士们保家卫国的壮志……这样,让学生走进了诗人笔下的战场,“目睹”了身经百战的战士。这样,由静态的语言到动态的情境,让学生身临其境,理解了作者的思想情感。

(二)拓展延伸,使故事丰富

短小的古诗浓缩了诗人灵动的世界、丰富的情感。在课堂上,教师应该尽量还原场景、还原故事,使课堂更丰盈充实,也使诗人的情感更立体化。

《闻官军收河南河北》一诗,诗人杜甫听到唐朝军队收复蓟北后,“喜欲狂”“放歌纵酒”。古代诗人喜欢喝酒,各种情绪,诗人都喜欢用“酒”来表达。此时杜甫的心里,国家安危、战争残酷、离乡悲苦、归心似箭,各种感情交织在一起,这酒是亦甜亦苦,更释放了心中的喜悦。在学生理解这层意思后,教师可拓展延伸,出示《春望》让学生对比阅读,体会诗人的情感。

(三)迁移整合,使积累丰厚

据记载,陆游一生一心为国,憂国忧民,写了上万首古诗,现在保存下来的有九千多首。他的许多爱国诗篇热情奔放、情感直泄。“飞霜掠面寒压指,一寸丹心唯报国”正是他爱国的写照。五年级教材选编了陆游的两首诗,这实属不易。在课堂上,教师要进行迁移整合,从课内到课外,深化学生的认知体验,丰富学生的积累。如,在教学《秋夜将晓出篱门迎凉有感》后,出示《书愤·其一》和《关山月》这两首陆游晚年的诗作,让学生进行迁移学习,进一步了解陆游一腔热血都为民为国的情怀。

综上所述,古诗教学要从关注篇章页和课后习题入手,正确地把握教学主旨;引导学生结合注释、资料、图片和典故等理解诗意,深入了解诗人、体悟诗情。只有这样,才能使学生习得学习古诗的方法,感受中华文化的博大精深,从而自觉地传承民族文化。

(责编 韦雄)