湘江流域“三生”空间时空演变及格局分析

李 科, 毛德华,李 健,蒋子良

(湖南师范大学资源与环境科学学院,中国 长沙 410081)

“三生”空间是人类赖以生存和发展的空间,包括生产空间、生活空间和生态空间。“三生”空间关系着人类的生活水平、经济发展、社会发展及生态安全等方面。近年来随着社会经济的高速发展, 人地关系紧张程度逐渐升级, 空间结构愈发失衡,生态环境逐步恶化。生产、生活和生态用地之间的冲突矛盾日益加剧。促进“三生”空间协调发展已经被国家写入许多文件, 十八大报告中指出,生产空间要集约高效,生活空间要宜居适度,生态空间要山清水秀。因此, 研究“三生”空间发展过程中如何协调具有重要的现实意义。

图1 研究区示意图Fig. 1 Schematic diagran of the studied area

对于“三生“空间的研究,国内有许多学者们从不同的专业角度做了大量的研究工作。一是对“三生”空间本身的研究, 主要有“三生空间时空格局分析”、“三生空间分类与评价”、“三生空间功能平衡态势分析”等, 如刘继来等根据土地利用现状分类国家标准,构建了“三生”空间分类与评价体系分析了 1990—2010 年间中国“三生”空间的时空格局演变特征[1]; 于莉等运用洛伦兹曲线和基尼系数的方法研究了秦皇岛市昌黎县2014 年“三生用地”的分布状况[2],金星星等根据“三生”空间的逻辑结构构建了“三生”空间功能测度模型,分析了闽三角城市群“三生”空间的功能指数[3]。二是研究“三生”空间的空间优化, 如基于“三生”空间的国土空间优化等,有部分学者将“三生空间”与国土热点问题进行了融合,做了全面细致的研究,比如基于“三生空间”的土地承载力分析[4-9]、基于“三生”用地功能的定量识别[10]、基于“三生”空间的土地整治[11-14]、基于“三生”空间的乡村重构与空间布局优化等[15-19]。经过梳理发现,当前对于“三生”空间时空格局的研究还不够深入,定量分析较为缺乏,同时中等尺度“三生”空间时空格局的研究不多。本文以湘江流域作为研究区域, 基于2000,2005,2010和2015年4期土地利用数据, 运用土地利用转移矩阵,重心模型,格网分析、多尺度全局空间自相关分析的方法, 探讨湘江流域“三生”空间的格局演化特征。

1 研究区域、数据来源与研究方法

1.1 研究区域概况

本研究区域根据《湘江流域科学发展总体规划(2011—2020)》中的定义,指湖南境内降雨汇入湘江的区域。湘江流域地处东经111°01′~114°14′、北纬111°33′~113°22′, 包括长沙、湘潭、株洲、衡阳、郴州、永州、娄底、邵阳、岳阳等9市70个县市区(图1)。湘江流域森林覆盖率达54.4%,流域地区生产总值占全湖南省的76.7%,规模工业增加值占82.2%,人口占57.3%,流域城镇化水平47.2%。截至2015年底,湘江流域土地利用总面积为101 356.35 km2,其中耕地面积30 854.02 km2,林地面积62 664.81 km2,草地面积2 734.93 km2,水域面积2 150.71 km2,建设用地面积2 856.52 km2,未利用地面积95.36 km2。

因为邵阳市、娄底市、岳阳市均只有部分行政区域位于湘江流域范围内,因此在本文研究中将该3地市位于湘江流域范围内的区域称为邵阳段、娄底段和岳阳段。

1.2 数据来源

本文所用湘江流域土地利用数据来源于USGS网站下载的2000,2005,2010,2015年4期分辨率为30 m的Landsad 5 TM,Landsat 7 ETM+以及Landsat 8 OLI的影像。在对影像进行辐射定标、大气校正等基础图像处理基础上, 依据《全国生态遥感监测土地利用/覆盖分类体系》并结合高清遥感影像图等参考数据, 基于ENVI 5.1平台进行遥感目视解译, 得到湘江流域包括耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地在内的6个一级类和水田、旱地、有林地、疏林地等19个二级类的土地利用数据, 进一步结合野外考察以及谷歌地球对误判的图斑进行修正。最后,通过湖南省自然资源部门提供的研究区域土地利用变更调查数据对其进行精度评价, 精度高于85%, 满足研究需求。

1.3 研究方法

要合理地分析“三生”空间的时空格局首先要建立起“三生”空间的评价指标体系,主要是通过国家标准土地利用现状分类体系结合不同土地类型所具有的功能进行分类归纳,把具有相同功能的土地归纳为一个空间,即“三生”空间是基于土地利用功能提出的。土地具有多功能属性,但在主次强弱上具有差异。由于目前暂无统一的评价标准体系,在查阅有关文献资料后,本文决定在借鉴参考刘继来、刘彦随等人的研究成果上[1],根据研究数据中湘江流域的土地利用类型,对19个二级地类进行整理评分,采用0,1,3和5级赋分,最高功能得5分,最低功能得1分,功能缺失则为0分(表1)。由表1知,生产空间包括了水田、旱地、河渠、水库坑塘以及其他建设用地;生活空间包括了城镇用地、农村居民点以及其他建设用地;生态用地包括了除生活用地以外所有的其他二级地类。

表1 基于“三生”空间的湘江流域土地利用分类评分表

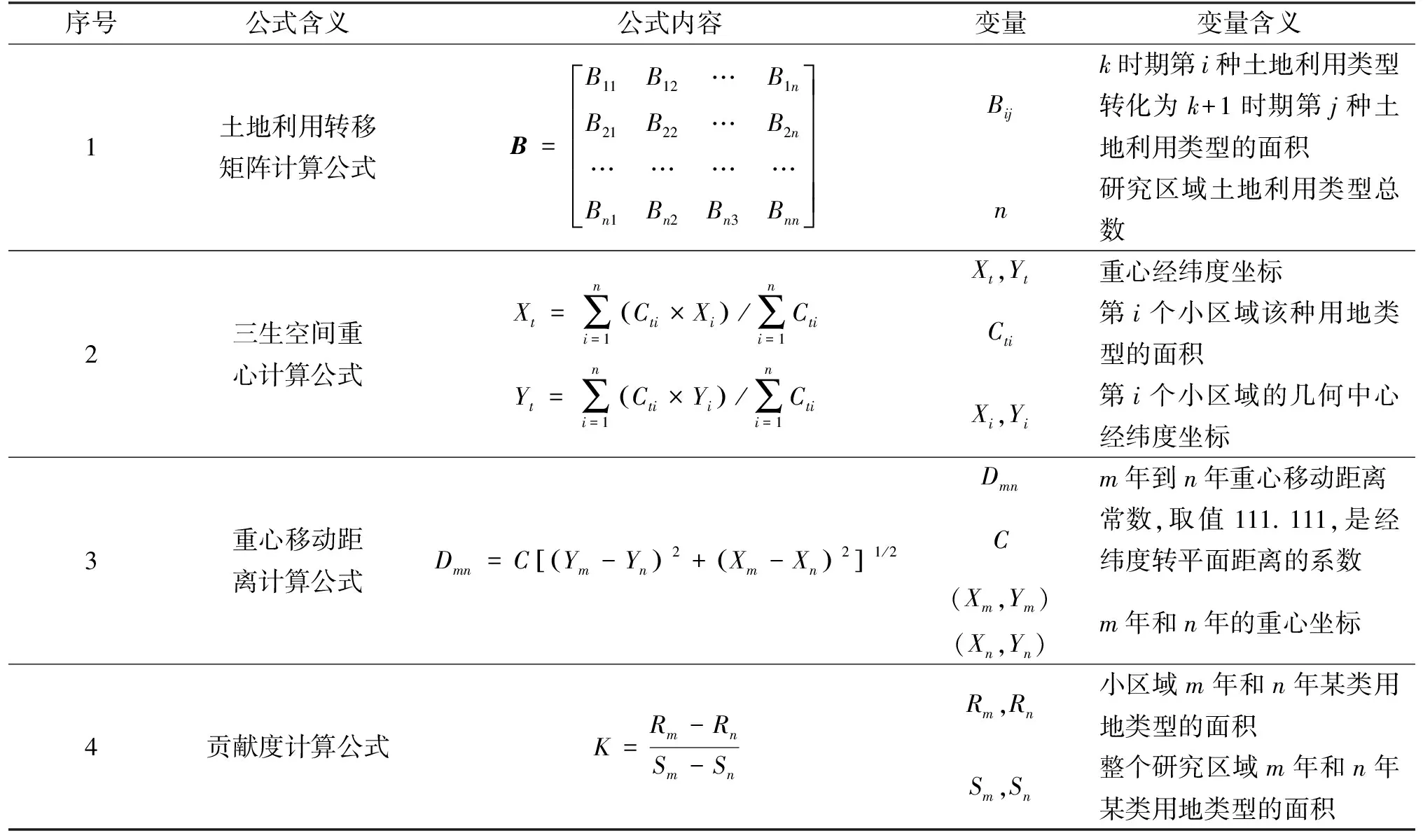

对于“三生”空间, 依托ArcGIS 10.2平台的栅格计算版块进行计算。具体计算步骤如下: (1) 基于2000,2005,2010和2015年4期的湘江流域土地利用栅格数据构建属性表按照上表标准对19个二级地类进行赋值; (2) 基于湘江流域土地利用底图数据,利用ArcGIS中的创建渔网工具生成覆盖整个研究区域的边长为2 km的若干个方形网格, 每个网格内至少涵盖两种土地利用类型, 能够较好地反映区域整体特征状况; (3) 基于2 km网格利用ArcGIS的分区统计工具对湘江流域“三生”空间分别进行区域均值计算; (4) 输出各个年份的湘江流域“三生”空间格局图。所有计算公式见表2。

本文选用全局Moran’s I指数,利用Geoda软件对湘江流域“三生”空间的空间自相关特征进行分析, 进而研究湘江流域“三生”空间在空间上的集聚以及分散特征。分别构建2,5,10和20 km边长大小的格网覆盖整个研究区并统计每个格网内“三生”空间平均分值,研究多尺度下湘江流域“三生”空间的空间相关性。

表2 本文所运用到的所有计算公式及其变量

2 结果分析

2.1 湘江流域三生空间时空格局分析

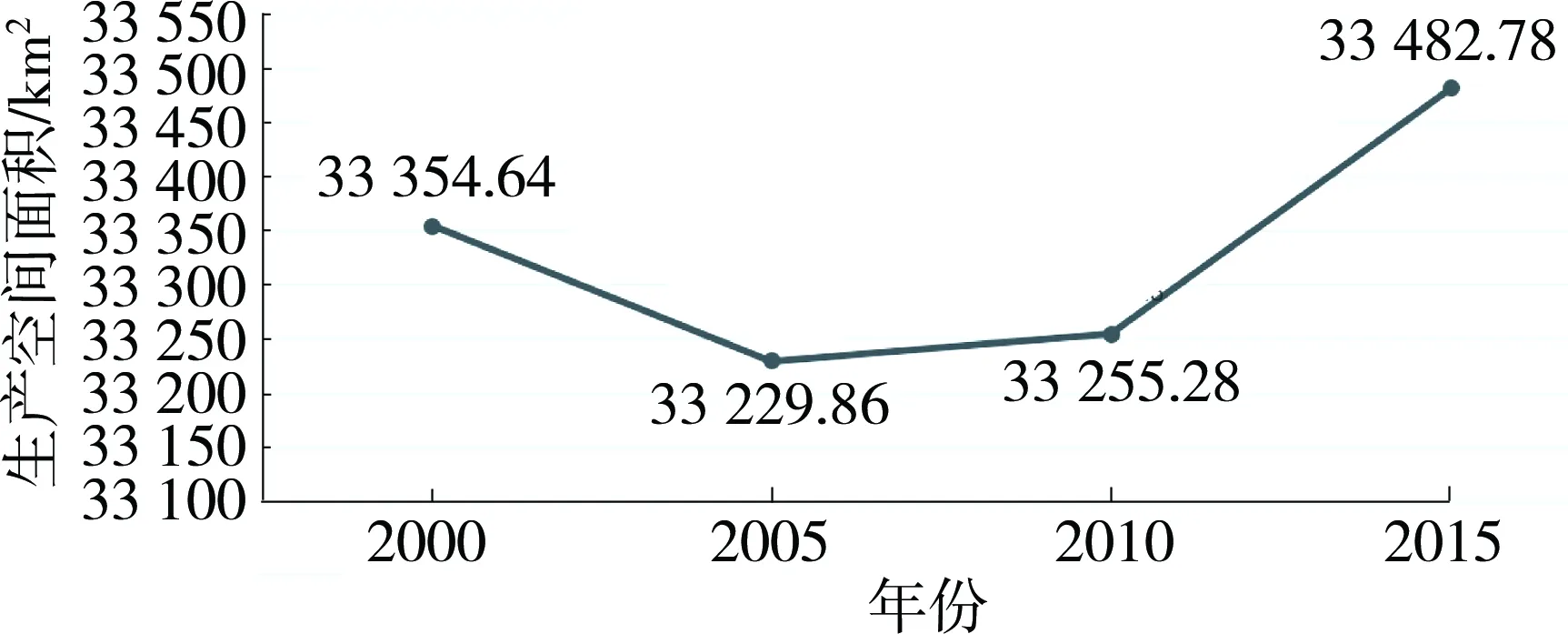

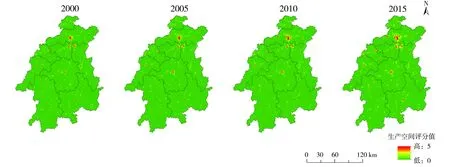

2.1.1 生产空间 从2000—2015年湘江流域的生产空间格局来看(图2),湘江流域的生产空间主要分布在中部和北部,南部生产空间相对较少,和湘江流域的水稻主产区(岳阳、湘潭、长沙、株洲、娄底)基本吻合。湘江流域南部生产空间面积不足的主要原因是地处南岭山脉以及罗霄山脉集中连片地区,属于山地;地形条件不适宜开展大面积生产活动。从数据上看,湘江流域生产空间面积(图3)呈先减少后逐渐增加的趋势,从2000年到2005年减少了124.78 km2,从2005年到2010年增加了25.42 km2,从2010年到2015年增加了227.5 km2。

图2 2000—2015年湘江流域生产空间格局Fig. 2 Spatial pattern of production in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

图3 2000—2015年湘江流域生产空间面积Fig. 3 Production space area of Xiangjiang River Basin(2000—2015)

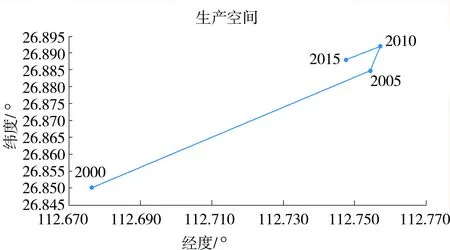

通过重心计算公式和重心迁移距离计算公式计算得到湘江流域2000—2015年生产空间的重心移动轨迹(图4),可以看到2000—2015年湘江流域生产空间的重心总体上向南移动,2000—2005年生产空间重心向北偏西移动了187 m,2005—2010年生产空间重心向南偏西移动了573.72 m,2010—2015年生产空间重心向东偏北移动234.35 m,移动趋势较为平缓。

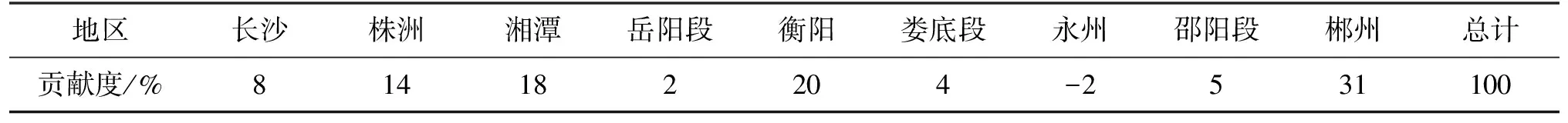

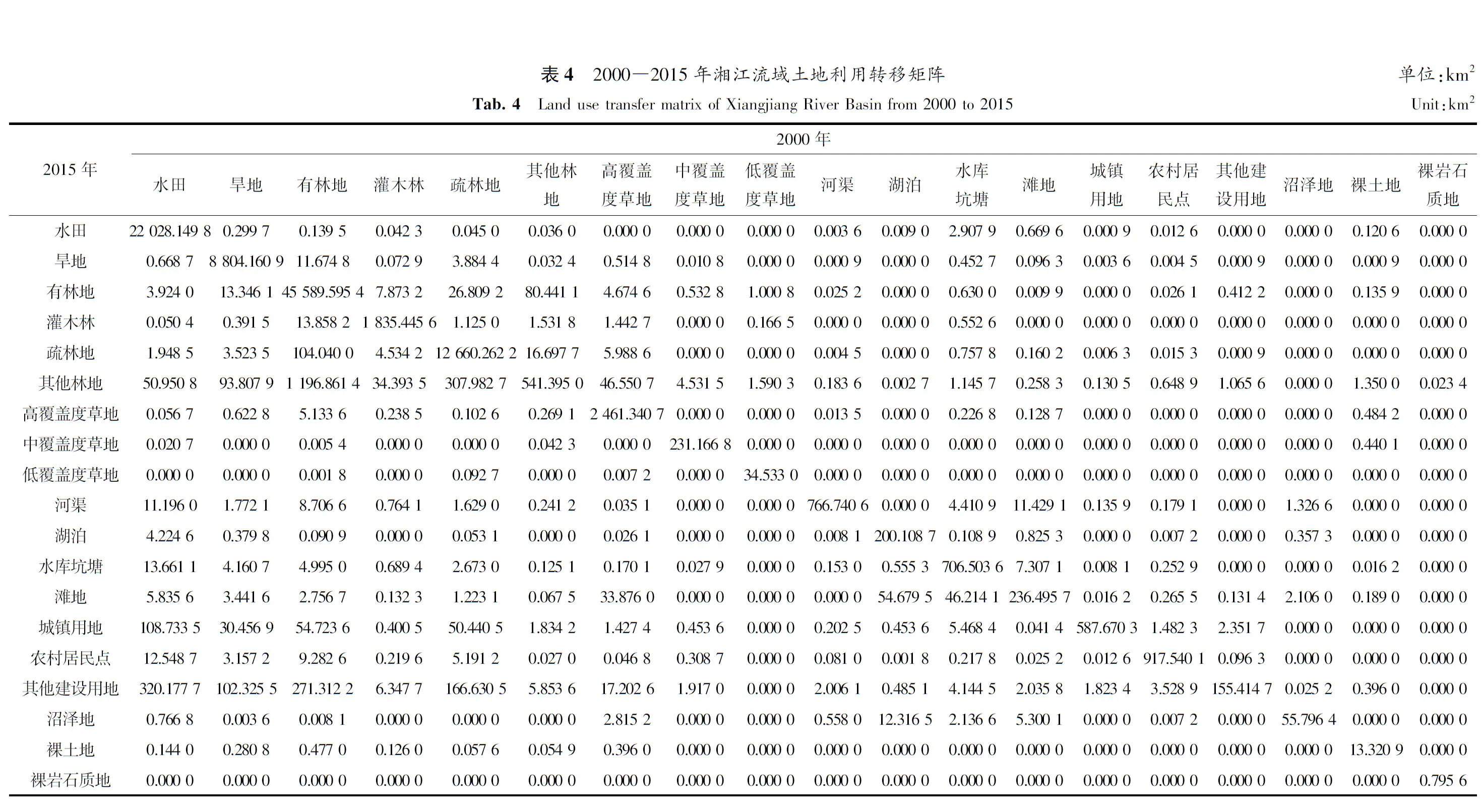

将2000年与2015年两期的湘江流域生产空间评价结果进行叠加分析,得到生产空间格局变化图(图5)。总体上来看,2000—2015年湘江流域生产空间的变化特征是变化区域既有扩张,也有缩减,总体上扩张大于缩减。从空间上看扩张的集中区主要位于长株潭城市群边缘地区;其余区域生产空间的扩张呈零散点状分布。从贡献度来看(表3),2000—2015年湘江流域生产空间贡献度较高的区域有株洲市(14%)、湘潭市(18%)、衡阳市(20%)以及郴州市(31%)。从空间上看,生产空间缩减较大的区域也集中在长株潭城市群,主要是长沙市,其余地区也有一定程度的缩减;湘江流域生产用地的扩张与缩减集中区基本上都在长株潭城市群附近,同时各地市市区附近都有较为明显的生产用地扩张与缩减情况,但生产空间大都保持正增长的状态,只有永州市的生产空间出现了负增长(-2%)。通过对土地利用转移矩阵的统计分析发现(表4),2000—2015年湘江流域农业生产用地(水田、旱地)转出面积为791.91 km2,转入面积为20.71 km2;其他生产用地(其他建设用地)转出面积为4.06 km2,转入面积为906.23 km2。这说明湘江流域生产空间扩张的主要是由快速城镇化对建设用地的大量需求导致,而主要的转入来源是农业生产用地和森林草地生态用地,面积分别为422.5 km2和469.26 km2,各占比47%和52%。而农业生产空间的减少的原因除了受到城镇化水平的影响也与退耕还林工程以及快速城镇化导致的务农人口流失有一定的关系。

图4 2000—2015年湘江流域生产空间重心轨迹Fig. 4 Trajectory of production space center of gravity in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

图5 2000—2015年湘江流域生产空间格局变化Fig. 5 Change of spatial pattern of production in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

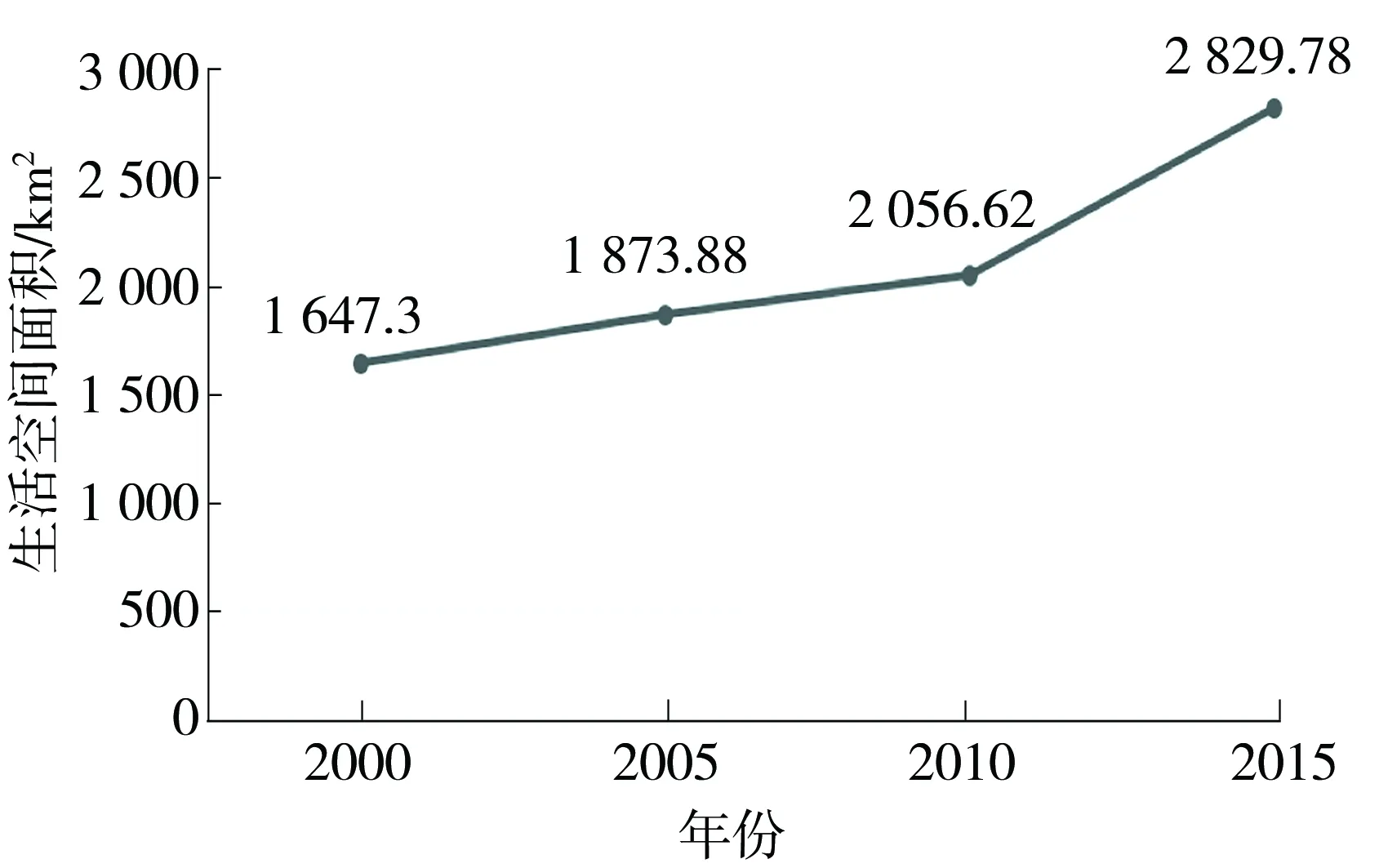

2.1.2 生活空间 从2000—2015年湘江流域的生活空间格局来看(图6),长株潭城市群的生活空间扩张较为明显,衡阳、娄底段、郴州、邵阳段也有一定程度的扩张。总体上,生活空间的面积保持持续增加的发展态势。从数据上看(图7),2000—2005年生活空间面积增加了226.58 km2,2005—2010年增加了182.74 km2,2010—2015年增加了773.16 km2。

表3 2000—2015年湘江流域生产空间变化贡献度

通过重心计算公式和重心迁移距离计算公式计算得到湘江流域2000—2015年生活空间的重心移动轨迹(图8),可以看到2000—2015年湘江流域生活空间的重心总体上向北移动,2000—2015年生活空间重心向北偏东移动了9.48 km,2005—2010年生活空间重心继续向北偏东移动了858.36 m,2010—2015年生活空间重心向西偏南移动了1.16 km,移动趋势前期剧烈而中后期缓和。

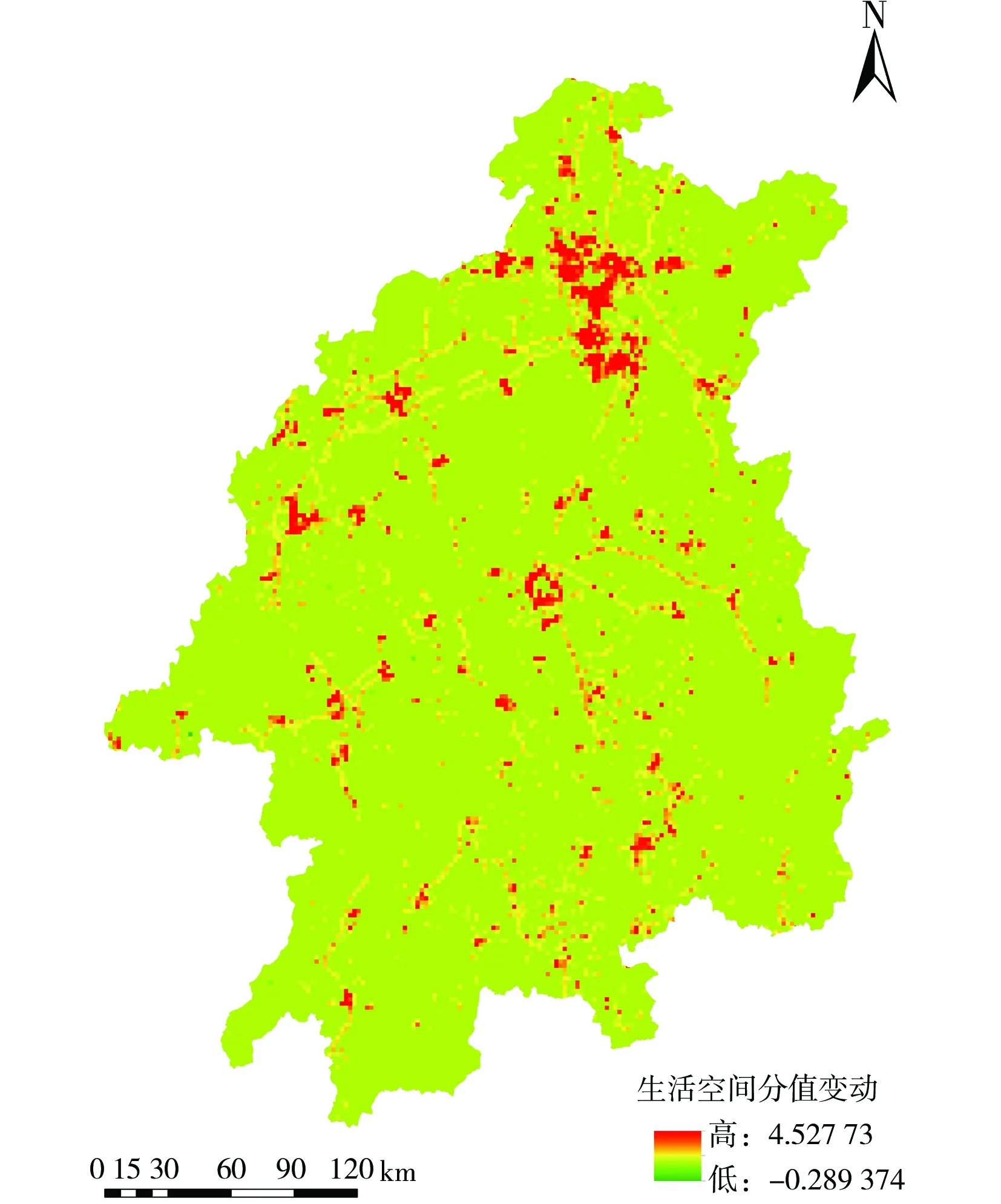

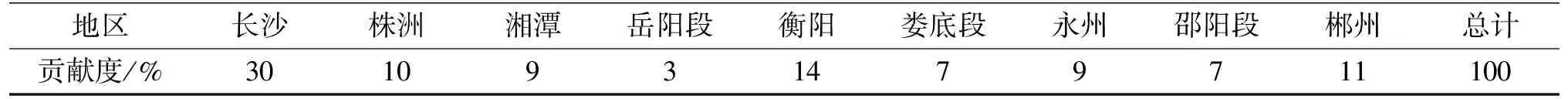

将2000年与2015年两期的湘江流域生活空间评价结果进行叠加分析,得到生活空间格局变化图(图9)。总体上来看,2000—2015年湘江流域生活空间的变化特征是大幅度扩张,几乎没有缩减,长株潭城市群的扩张区域最为集中。从贡献度来看(表5),扩张幅度较大的区域有长沙市(30%)、衡阳市(14%)、郴州市(11%)、株洲市(10%)以及湘潭市(9%),其余地区分布较为零散且规模较小。长株潭城市群区域扩张明显的原因是长沙、株洲、湘潭3座城市都分布在该区域,该区域是湘江流域人口数量最多、最密集的区域,也是湘江流域经济最发达的地区,城镇化率相比其他地区处于绝对领先水平;通过对土地利用转移矩阵的统计分析发现,2000—2015年城镇用地转入面积258.45 km2,转出面积为2.16 km2,而主要的转入来源是农业生产用地和森林草地生态用地,面积分别达139.19 km2和107.39 km2,各占比54%和42%。这说明湘江流域生活空间扩张的主要原因是随着经济社会的快速发展以及城镇化进程的不断推进导致该区域对建设用地的需求日益剧增,从而占用了大量的农业生产用地和森林草地生态用地。湘江流域2000年的城镇人口为1 110万,而到了2015年湘江流域的城镇人口增长到了2 138万,年均增加68.5万;因此二、三产业的快速发展、城市化水平的提高以及人口数量的增加等因素都是导致生活空间变化的主要原因。从整体上看,湘江流域中北部生活空间相比南部生活空间较为密集,这是因为湘江流域南部属于山区,海拔较高,地形起伏较大,不适宜进行大规模的建设开发。

图6 2000—2015年湘江流域生活空间格局Fig. 6 Spatial pattern of life in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

图7 2000—2015年湘江流域生活空间面积Fig. 7 Living space area of Xiangjiang River Basin (2000—2015)

图8 2000—2015年湘江流域生活空间重心轨迹Fig. 8 The center of gravity trajectory of living space in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

图9 2000—2015年湘江流域生活空间格局变化Fig. 9 Change of living space pattern in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

表5 2000—2015年湘江流域生活空间变化贡献度

2.1.3 生态空间 从2000—2015年湘江流域的生态空间格局来看(图10),湘江流域的生态空间集中分布在流域东部的幕连九山脉、中部的衡山山脉以及南部的罗霄山脉、南岭山脉一带,生态用地面积呈缩减的态势而且缩减幅度越来越大。从数据上看(图11),2000—2005年减少了225.98 km2,2005—2010年减少了182.67 km2,2010—2015年减少了779.18 km2。

图10 2000—2015年湘江流域生态空间格局Fig. 10 Ecological spatial patterns of Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

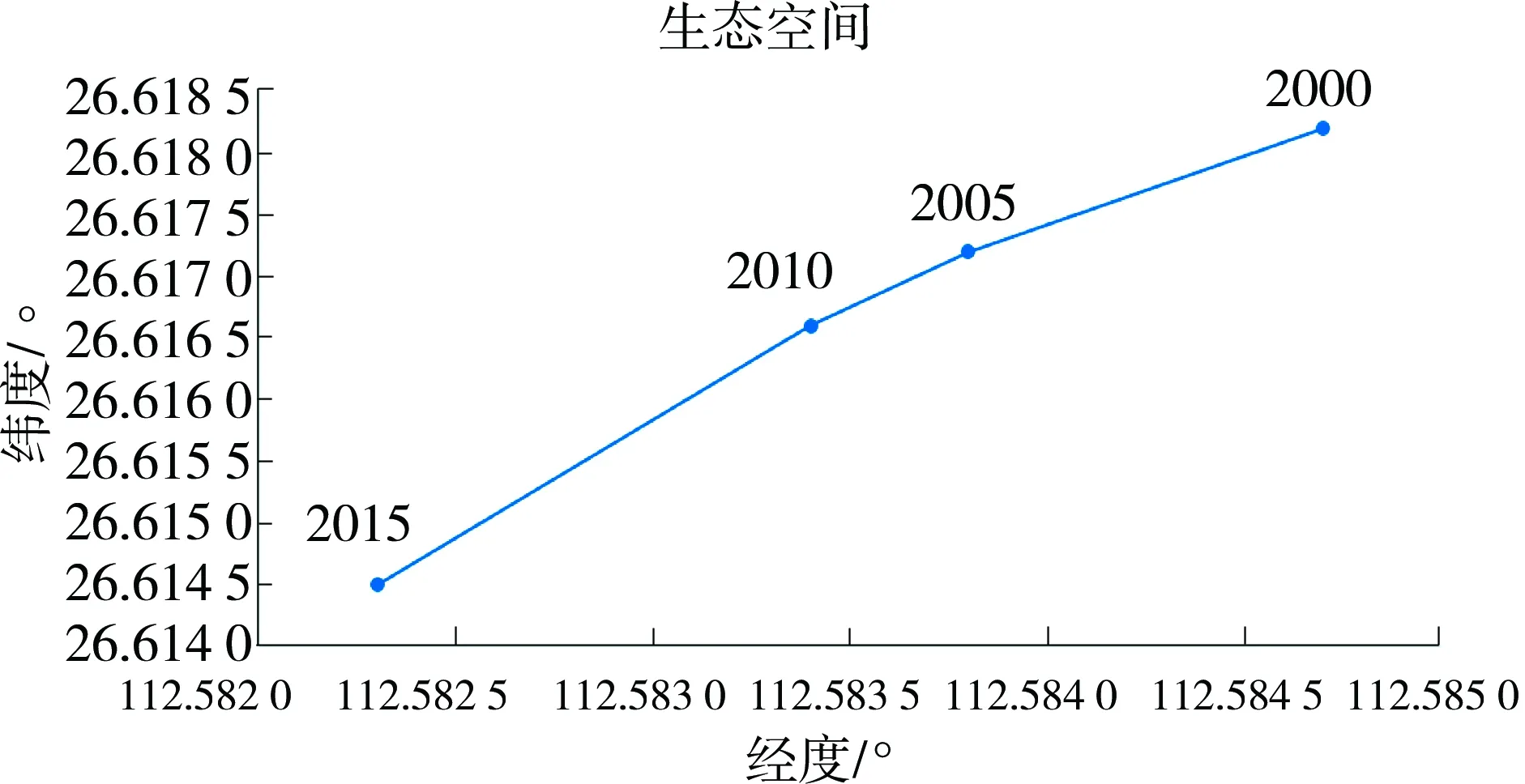

通过重心计算公式和重心迁移距离计算公式计算得到湘江流域2000—2015年生态空间的重心移动轨迹(图12),可以看到2000—2015年湘江流域生态空间的重心总体上向南移动,2000—2005年生态空间重心向南偏西移动了149.48 m,2005—2010年生态空间重心向南偏西移动了80.12 m,2010—2015年生态空间重心继续向南偏西移动了263.4 m,移动趋势整体较为缓和。

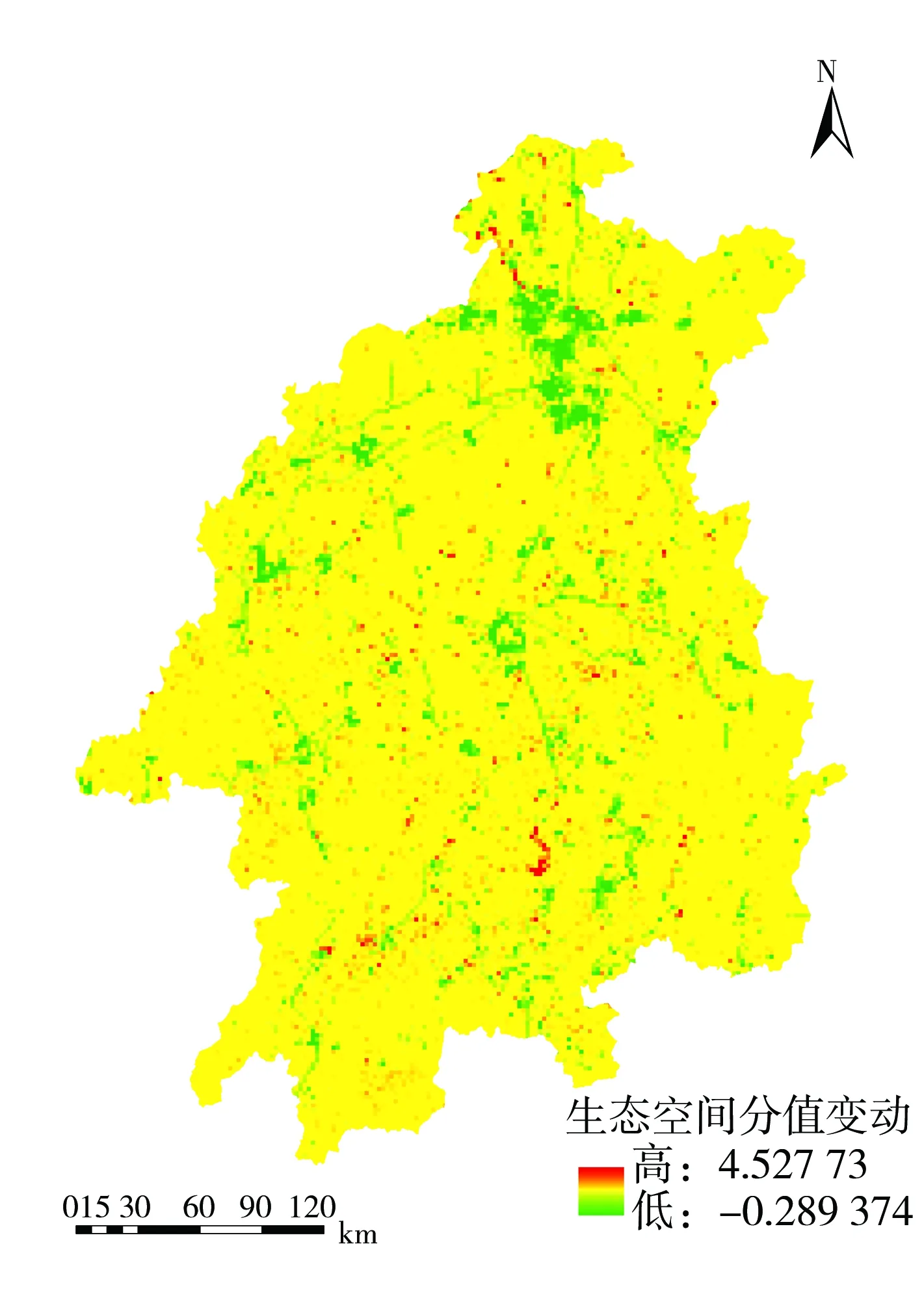

将2000年与2015年两期的湘江流域生态空间评价结果进行叠加分析,得到生态空间格局变化图(图13)。总体上来看,2000—2015年生态空间的变化特征是缩减区域明显大于扩张区域,缩减区域分布较为集中的区域是长株潭城市群,其余地区生态空间缩减区域较为分散。从贡献度来看(表6),缩减幅度较大的区域是长沙(28%)、株洲(11%)、衡阳(15%)以及郴州(11%)。扩张区域分布呈点状零散均匀分布在整个湘江流域区域,只有郴州西北部较为集中。通过对比生活空间格局变化图发现,生态用地的缩减范围与生活用地的扩张范围基本重合,同时通过对土地利用转移矩阵的统计分析发现从2000—2015年草地森林生态用地有109.27 km2转为城镇用地,有469.26 km2转为了其他建设用地。这说明湘江流域生态用地缩减的原因是经济社会的快速发展以及城市化进程的不断推进导致该区域对建设用地的需求日益剧增,占用了大量的耕地、林地、草地等生态用地。

图11 2000—2015年湘江流域生态空间面积Fig. 11 Ecological spatial area of Xiangjiang River Basin, 2000—2015

图12 2000—2015年湘江流域生态空间重心轨迹Fig. 12 The track of ecological spatial center of gravity in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

表62000—2015年湘江流域生态空间变化贡献度

Tab.6Contribution degree of ecological spatial change in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

地区长沙株洲湘潭岳阳段衡阳娄底段永州邵阳段郴州总计贡献度/%2811941579711100

图13 2000—2015年湘江流域生态空间 格局变化Fig. 13 Changes of ecological spatial pattern in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

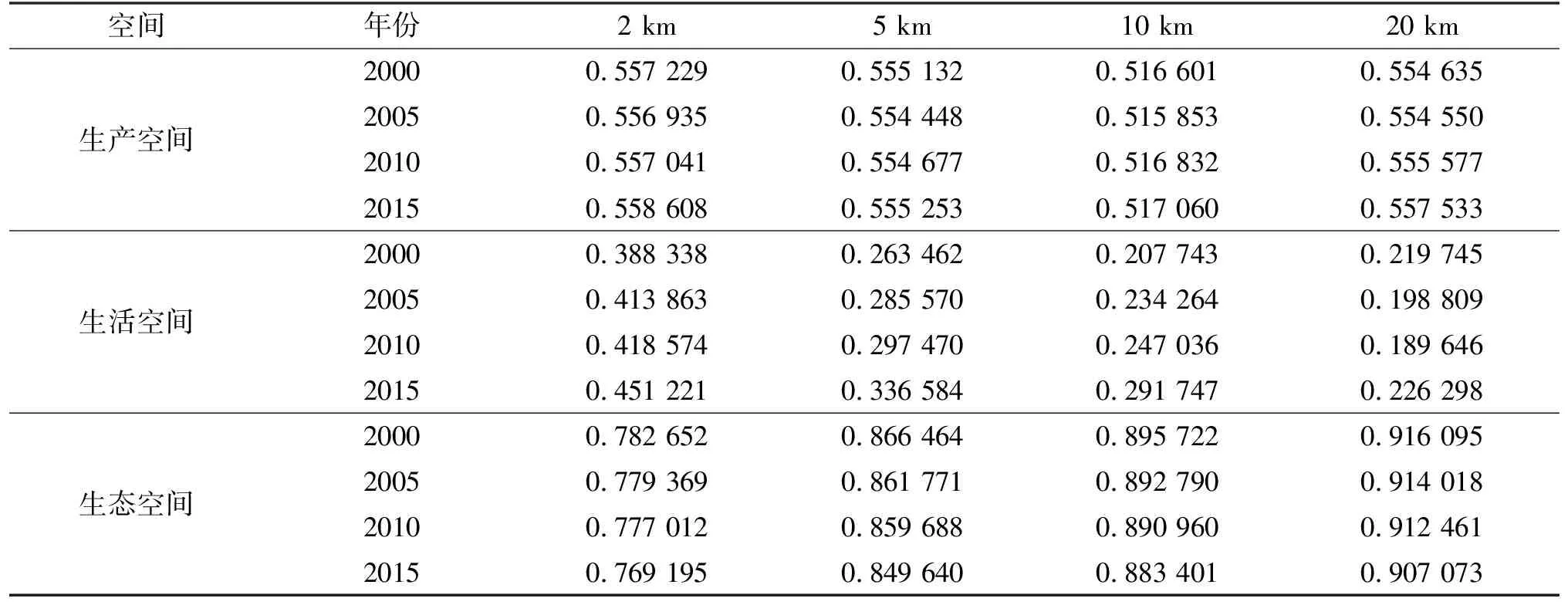

2.1.4 湘江流域三生空间空间自相关格局 从各个尺度各个年份的Moran’s I值(表7)可以看出湘江流域“三生”空间在4个尺度上的正空间自相关特征十分明显。其中,生产空间和生活空间随着尺度的增大, 空间自相关程度在总体上呈现降低的趋势, 说明湘江流域生产空间和生活空间的分布呈现出小尺度高度集中、大尺度分散分布的状态;而生态空间随着尺度的增大空间自相关指数反而有所提高,这说明生态空间在小尺度上更加破碎和离散。在制定生态空间的保护措施的时候需要我们更多地从微观尺度去考虑,制定更加精细化的保护措施。生活空间相较于生产空间和生态空间分布得更为离散一些,其主要原因是生活空间主要集中分布于城市建成区以及零散的农村居民点当中。生态空间的空间自相关指数在多个尺度上从2000年到2015年这15年间呈现下降的趋势,生产空间和生活空间的空间自相关指数总体上呈现升高的趋势,这说明15年间湘江流域“三生”空间的发展呈现不均衡的发展态势,对生态空间格局具有一定的破坏。

3 讨论

2000—2015年湘江流域生产空间主要分布在区域的中部和北部,南部生产空间分布较少;近15年来湘江流域的生产空间的变化特征是既有扩张也有缩减,以扩张为主;扩张幅度随时间的变化呈现越来越大的趋势;湘江流域生产空间扩张与缩减最集中的区域是长株潭城市群。生活空间分布除长株潭城市群较为密集以外,其余地区生活空间的分布较为分散。变化特征是呈大幅度扩张,几乎没有缩减。扩张最集中的区域位于长株潭城市群,从整体上看,湘江流域中北部生活空间相比南部生活空间更加密集,这是因为湘江流域南部属于山区,海拔较高,地形起伏较大,不适宜进行大规模的建设开发。生态空间集中分布在流域东部的幕连九山脉、中部的衡山山脉以及南部的罗霄山脉、南岭山脉一带,生态用地面积的变化趋势呈缩减的态势而且缩减幅度越来越大;生态用地的缩减范围与生活用地的扩张范围基本重合。

表72000—2015年湘江流域“三生”空间各尺度的Moran’s I值

Tab.7Multiscale Moran's I value of PLES in Xiangjiang River Basin from 2000 to 2015

空间年份2 km5 km10 km20 km生产空间20000.557 2290.555 1320.516 6010.554 63520050.556 9350.554 4480.515 8530.554 55020100.557 0410.554 6770.516 8320.555 57720150.558 6080.555 2530.517 0600.557 533生活空间20000.388 3380.263 4620.207 7430.219 74520050.413 8630.285 5700.234 2640.198 80920100.418 5740.297 4700.247 0360.189 64620150.451 2210.336 5840.291 7470.226 298生态空间20000.782 6520.866 4640.895 7220.916 09520050.779 3690.861 7710.892 7900.914 01820100.777 0120.859 6880.890 9600.912 46120150.769 1950.849 6400.883 4010.907 073

经济社会的快速发展、城镇化进程的加快和人口的大量增加是湘江流域“三生”空间发生变化的主要驱动力。湘江流域“三生”空间的内在演化主要是农业生产用地和森林草地生态用地大量转为其他生产用地和生活用地。其中长株潭城市群的“三生”空间演变在整个湘江流域中变化最明显,这是由长株潭城市群的政治和经济地位决定的。

湘江流域生产空间的重心总体上向南偏东移动,移动趋势较为缓和;生活空间的重心整体上向北偏东移动,移动趋势前期较为剧烈,中后期趋于缓和;生态空间的重心和生活空间相反,整体上向南偏西移动,移动趋势整体较为缓和。

湘江流域“三生”空间在多个尺度都呈现出较高的空间自相关特征, 说明3类空间都呈现空间集聚态势, 生产空间和生活空间随着尺度的增大, 空间自相关程度逐渐降低, 说明其空间分布呈现出小尺度高度集中、大尺度分散分布的状态。生产空间和生态空间相比生活空间集聚态势要更强一些而生态空间在微观尺度上要更加破碎和离散。在制定生态空间的保护措施的时候需要我们更多地从微观尺度去考虑,制定更加精细化的保护措施。15年间生态空间空间自相关指数的下降说明湘江流域“三生”空间的发展呈现不均衡的发展态势,对生态空间格局具有一定的破坏。

本文对湘江流域的“三生”空间时空格局及其演变进行了分析,揭示了湘江流域2000—2015年“三生”空间格局及其演变特征并指出该现象主要是由于工业化和城镇化引起。“三生”空间的演变根据社会发展需求而不断变化,与地区的自然因素、经济因素、政策因素等诸多因素都有关系,因此要更全面更系统地对湘江流域“三生”空间进行分析还需要结合更多的社会经济数据及其他数据,在这方面还需开展深入研究。