影像发声法应用于帕金森病患者自我效能感的提升

——以上海市D医院为例

刘 浪 何姗姗

一、研究背景与文献回顾

(一)研究背景

1817年,James Parkinson医生首次提出帕金森病(Parkinson disease, PD),帕金森病是一种常见的运动障碍性疾病,是继阿尔茨海默症后第二大神经变性疾病。①Bassetti C. L. Non-motor Disturbances in Parkinson’s Disease. Neuro-degenerative Diseases, 2011, 8(3): 95-108; 张仕飞:《早期帕金森患者疲劳的相关性分析》,昆明医科大学硕士学位论文,2013年。据相关资料显示:“全球已有超过1000万位帕金森病人,其中,中国有近300万帕金森患者。我国帕金森病的发病率为1.7%,每年新增超过10万名患者。”②陈颐:《拥抱郁金香系列健康行动正式启动》,中国经济网,http://health.ce.cn/zg/201703/31/t20170331_5030129.shtml,2017年3月31日。帕金森患病人数的不断增长已引起世界的关注。

帕金森患者因病导致自身形象的改变、运动障碍及治疗病程长等原因,使得其自我效能感较低,存在自尊低下、不自信等心理问题,进而会影响患者的生活质量和对疾病的治疗态度。③罗奇花、石红婷、董亚贤:《自我护理对帕金森病病人精神状况的影响》,《全科护理》,2014(13)。此外,对社会人口发展、社会经济发展也产生了重大的影响。笔者在D医院实习发现,帕金森患者大多为门诊病人,以在家服药治疗为主。帕金森患者因疾病所带来的躯体症状十分苦恼,部分患者甚至不愿接受自己患病的事实,因手脚颤抖不愿出门与他人接触。因此,本研究将尝试从社会工作的角度出发,运用影像发声法对帕金森患者的自我效能感进行干预研究,以探究干预的可行性。

(二)文献回顾

1.自我效能感的相关研究

20世纪70年代,班杜拉在《自我效能:关于行为变化的综合理论》中将自我效能感界定为“人们对自身完成既定行为目标所需行动过程的组织和执行能力的判断”。①Bandura A. Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 1977, 84(2): 191-215.对于自我效能感是如何形成这一问题,班杜拉及其学生研究发现:“自我效能感的形成来源于以往的成败经验、他人的示范效应、社会劝说、情绪状况和生理唤起,这四种信息来源通过相互作用来影响自我效能感的形成。”②周文霞、郭桂萍:《自我效能感的概念、理论和应用》,《中国人民大学学报》,2006。个体亲身经验是个体在学习过程中经历的各种成败体验,替代性经验是指个体通过观察与自身能力相当的他人的行为而获得的经验。③郭本禹、姜飞月:《自我效能理论及其应用》,上海:上海教育出版社,2008,第70-72页。言语劝说是指提供适合被劝说者目前处境的一系列建议、劝说和引导来改变被劝说者自我效能感的方法。④刘园园、夏慧言:《自我效能感理论研究及其展望》,《河北经贸大学学报》,2014(4)。此外,个体的情绪变化和生理状态也会影响个体自我效能感的形成。

目前,我国学者对一般自我效能感的干预研究主要集中在教育学领域、心理健康教育领域以及疾病健康管理等领域。其中,在疾病健康管理领域方面,杨滢针对自我效能感形成的四种途径来制定相关措施,对住院期间的肝移植患者进行自我效能感干预的依从性研究可提升患者术后的自我效能感,提高患者自我护理能力和术后依从性,改善患者的生活质量。⑤杨滢:《住院期间自我效能感干预对肝移植患者依从性的影响》,中国人民解放军医学院硕士学位论文,2014年。从健康教育、信心支持和情绪缓解等方面对恶性肿瘤患者开展自我效能感的干预方法能增强患者疾病管理的能力,提高治疗的信心,改善生活质量。⑥赵蓓:《自我效能感干预对恶性肿瘤患者癌痛和化疗效果的影响》,《中国肿瘤临床与康复》,2014(2)。张雅芝认为,基于自我效能感的形成途径,开展药物自我管理的干预措施能够提高老年高血压患者的用药依从性和药物管理能力。⑦张雅芝、张军、童莉:《基于自我效能感干预提高老年高血压患者药物管理效果》,《护理学杂志》,2015(21)。

2.帕金森患者自我效能感的相关研究

对于帕金森患者自我效能感的干预研究方面,国外学者Ghielen和Heuvel等人通过身体意识训练、行为放松以及心理治疗等方法可让患者增强对疲劳的应对能力来提升患者的自我效能感,以此减少帕金森患者的疲劳症状和焦虑抑郁情况。⑧Ires Ghielen, Odile A van den Heuvel, Cees J. T. de Goede, et al. BEWARE: Body Awareness Training in the Treatment of Wearing-off Related Anxiety in Patients with Parkinson’s Disease: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. Trials, 2015, 16(1): 283.Lee和Park等人认为运动不仅能够促进帕金森患者的身体健康,也能促进患者的心理健康。⑨JuHee Lee , Chang Gi Park, Moonki Choi. Regular Exercise and Related Factors in Patients with Parkinson’s Disease: Applying Zero-Inflated Negative Binomial Modeling of Exercise Count Data. Applied Nursing Research, 2016, 30:164-169.研究发现,运动的症状管理能提升帕金森患者的自我效能感,进而促进患者增强锻炼。此外,通过对30名帕金森患者运用随机对照实验进行慢性病自我管理计划,研究发现,单独和团体慢性病自我管理计划都能改善帕金森患者的自我效能感。①Martha Sajatovic, Angela Ridgel, Ellen Walter, et al. A Randomized Trial of Individual Versus Group Format Exercise and Self-management in Individuals with Parkinson’s Disease and Comorbid Depression. Patient Preference and Adherence, 2017, 11: 965-973.

国内学者李小洁、杨丽娟等人采用随机对照试验来探究80位帕金森患者自我效能感的护理干预对其康复的影响,主要的干预措施包括激励患者进行自我健康管理、病友间分享经验交流,增强患者与家人、医护人员以及朋友的社会支持系统等,结果显示,自我效能感的提升能够增强患者的康复信心,改善康复效果,提高患者的生活质量。②李小洁、杨丽娟、龚梅等:《自我效能感在帕金森患者康复护理中的应用》,《国际护理学杂志》,2015(6)。管细红、兰建芸等人将协同护理模式(collaboration care model,CCM)运用于帕金森患者的护理,认为疾病知识讨论、同伴分享和家属参与能够促进患者自我效能感的增强,提升患者管理疾病的主动性。③管细红、兰建芸、唐珮:《协同护理模式对帕金森病患者自我护理和自我管理能力的影响》,《中国临床护理》,2017(1)。此外,自我效能感能够促进自我管理水平的提高,使得患者在接受治疗、平时饮食锻炼方面都有所改善。

目前,国外学者主要是从身体意识训练、运动症状管理等方面来提升帕金森患者的自我效能感。身体锻炼不仅能够缓解帕金森患者的疾病症状,也能提升患者的自我效能感,进而使其更加积极的面对疾病,有利于疾病的康复。国内学者主要从健康管理的角度来研究帕金森患者的自我效能感。大多数学者是从护理人员开展健康知识探讨、病友经验分享和心理护理等干预措施的角度来提升帕金森患者的自我效能感。总体来说,国内学者对帕金森患者自我效能感的干预研究尚少。

3.影像发声法的相关研究

影像发声来源于人类学中三大视觉田野方法之一的主体式视觉研究方法。④章戈浩:《作为媒体实践的视觉田野方法》,《学术界》,2013(2)。其最初运用于公共卫生领域,随后用于需求评估和社会工作等领域。⑤谢卫:《基于影像发声法的图书馆用户需求调查研究》,《图书馆论坛》,2015(1)。纪实摄影(documentary photography)、批判意识提升理论(theory of critical consciousness)或充权式教育(empowerment education),以及女性主义(feminist theory)三大理论是影像发声的哲学框架来源。⑥陈伟业、卢浩元等:《相入非扉:摄影为本活动与社工介入》,香港:策马文创有限公司,2015,第4-6页。Wang & Burris指出,“影像发声法激励参与者运用照片来表达自己生活的实际情况,并反思周边环境对自己生活的影响,此外,影像发声法借助照相来增强参与者的权能”。⑦Wang C, Burris M A. Empowerment through Photo Novella-Portraits of Participation. Heath Education Quarterly, 1994, 21(2): 171-186.

曲映蓓和辛自强认为影像发声法分为确定目标与主题、招募参与者、拍摄前的准备、照相与讨论、结果分析五个实施步骤,其核心环节是照相与讨论。⑧曲映蓓、辛自强:《影像发声法的设计思路及在心理学中的应用》,《心理技术与应用》,2017(8)。韩鸿认为影像发声法包括确定摄影主题、拍摄、放映和反馈四个环节,其中有两个重要因素——“参与”和“赋权”。参与不仅需要当地社区民众进行拍摄、讨论和行动的全程参与,也需要与利益相关者互动来推动相关政策的变革。赋权的形成基于影像过程中的操作方式和操作过程:其一,基于影像语言所具有的权利符号,象征着表达权和话语权的掌控;其二,拍摄阶段,摄影技术的掌握增强了个体的自我效能感,控制具有权力意义的摄像机能提高参与者的自信和自尊,于被拍摄者而言,拍摄的过程是社会评价的过程,其展示了个体受到的尊重,也能提升个体的自信;其三,在放映阶段,自身看到自我影像能促进自我反思,以增强个体的自我认知;其四,社区成员共同完成预期目标的能力,即集体效能可给成员带来集体归属感,也能促进赋权的形成。①韩鸿:《参与和赋权:中国乡村社区建设中的参与式影像研究》,《国际新闻界》,2011(6)。

朱眉华、吴世友等人将影像发声法运用于外来务工家庭母亲形象的项目研究中,可增强参与者的自信,提升其自我效能感。②朱眉华、吴世友等:《社会工作介入与研究的新方法:影像发声法——以T村外来务工家庭的母亲形象项目为例》,《华东理工大学学报》,2012(4).韩央迪等人在成年精障人士家庭照料者的支持项目中引入影像发声法,发现表达和分享能激发照料者的潜能,促进其自信心和能力的提升,引起社会和政府对精障家庭的关注,促进精障照料者社会支持网络的形成。③韩央迪、张丽珍等:《何以践行社会工作的“社会性”——一项针对成年精障人士“老养残”家庭照料者的项目实践》,《社会工作》,2017(4)。在香港社会工作领域,陈伟业将影像发声法运用于震后北川中学学生抗逆力的提升中,通过摄影技术的学习和内心想法的表达,提升了中学生的自信和能力感,发现照片这一载体能够提升中学生的抗逆力,提升其自尊感、自我效能感,促进同伴之间的支持。④陈伟业、卢浩元等:《相入非扉:摄影为本活动与社工介入》,香港:策马文创有限公司,2015,第148-153页;第162-171页;第179-187页。卓志恒发现影像发声法能够用于癌症患者生命回顾的小组中,主要让癌症患者回顾以往成长中的故事,组织其拍摄象征自身生命的符号,制作人生相册展览来展望未来,以此缓解患者因疾病所带来的消极情绪,回顾过往来提升自尊,提高自我价值感和生活满意度。⑤陈伟业、卢浩元等:《相入非扉:摄影为本活动与社工介入》,香港:策马文创有限公司,2015,第148-153页;第162-171页;第179-187页。之后,严芷慧和黄翰知运用影像发声法来增强隐闭男性长者群体的权能,促进该群体观点的表达,提升社会大众对该群体的认识。⑥陈伟业、卢浩元等:《相入非扉:摄影为本活动与社工介入》,香港:策马文创有限公司,2015,第148-153页;第162-171页;第179-187页。学者们认为影像发声法能够促进服务对象支持系统的建立,促进服务对象与外界环境的互动,引起社会对该群体的认识与关注,提升服务对象的自尊和自我效能感。

研究表明,影像发声法可运用于青少年、妇女、隐闭长者、癌症患者和精神障碍人士等不同群体。影像发声法具有赋权的理念,通过社会参与和社会倡导的途径来增强个体的权能感,达到增能的目标。在这个过程中,不断激发个体的潜能,促进自我接纳,从而提升个体内在的自我效能感,促进服务对象建立人际关系,加强与社会的联系,让社会大众认识特定的群体,促进服务对象社会话语权的表达等优点。但影像发声法在内地的社工实务干预研究较少,对于特定群体运用的有效性还有待考量,影像发声法介入帕金森患者的适用性也值得反思。因此,本研究将尝试以自我效能感的四种信息来源为依据,运用影像发声法对帕金森患者的自我效能感进行研究,以探究干预的可行性。通过定量分析来评估组员自我效能感的改变;另一方面,探究影像发声法作用于自我效能感干预的具体介入过程,通过定性研究分析影像发声法对自我效能感产生影响的重要因子。

二、研究方法

(一)研究对象

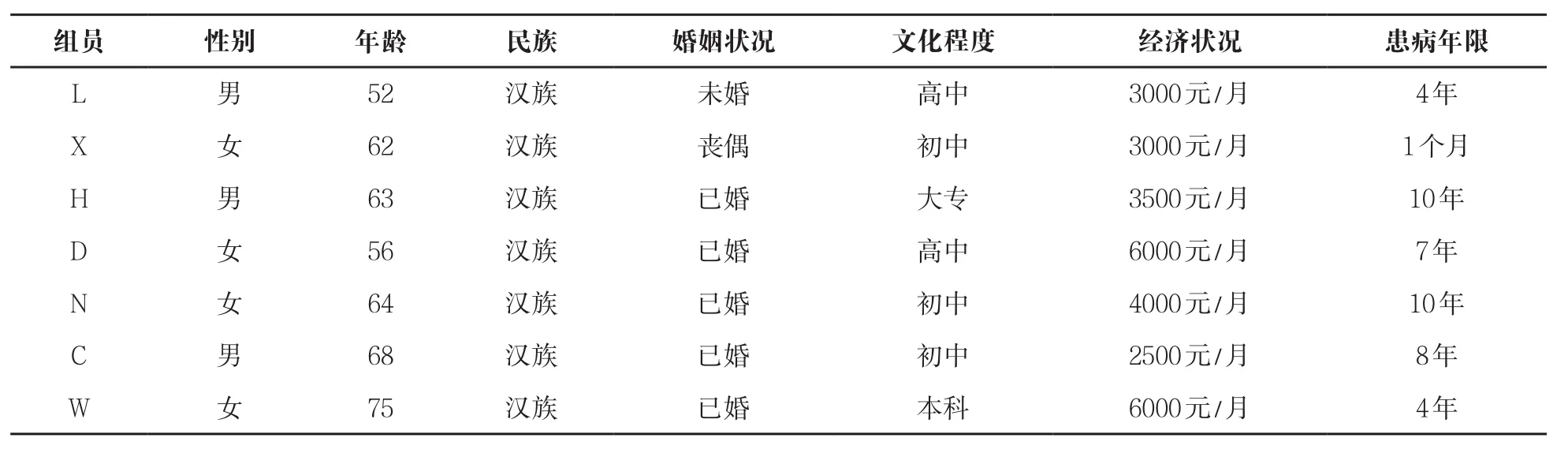

帕金森病友支持小组是以D医院帕金森门诊患者为服务对象来开展。社工基于前期的实地调研和评估,通过门诊招募和电话访谈的方式来进行组员招募,招募的对象主要是希望获得帕金森疾病管理知识、渴望提升自信和疾病管理能力的患者,且具有一定的生活自理能力。参加小组活动的帕金森患者共11人,部分患者因身体状况和电话沟通受限等原因,有4名患者前期未参加小组活动或中途离开。因此,本研究的干预对象为D医院帕金森门诊的7名患者,包括4名女性,3名男性,患者患病时间从1个月到10年不等,干预对象的基本信息如表1所示:

表1 干预对象的基本信息

(二)研究方法

本研究运用定量研究和定性研究相结合的研究方法,具体运用的方法如下:

1.文献法

通过查阅文献了解帕金森患者自我效能感研究的现状和影像发声法的应用方法等,为干预研究的开展提供理论依据;另一方面,搜集小组服务的文献资料,包括从服务策划、实施到评估等资料。

2.问卷调查法

(1)一般自我效能感量表(GSES)

一般自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale, GSES)用于测量个体遇到挫折或困难时所具有的总体自信心,GSES由Ralf Schwarzer等人编制而成,共有10个条目,该量表的内在一致性系数为0.87,具有较好的信度。

(2)自测健康评定量表(SRHMS)

自测健康评定量表(Self-Rated Health Measurement Scale, SRHMS)是许军等人编制而成的,该量表反映了个体的整体健康水平,包括生理健康、心理健康和社会健康三个维度,其重测相关系数为0.857。SRHMS得分的高低能够直接反映健康状况的好坏,分数越高说明健康状况越好。

3.访谈法

小组开展前期,一方面对门诊患者、患者家属进行访谈,另一方面对报名参加小组的帕金森患者进行电话访谈,以了解患者的需求并进行评估筛选。小组活动结束后,对组员进行深度访谈,以了解小组服务开展的实际效果。

(三)小组干预过程

1.小组干预方案设计

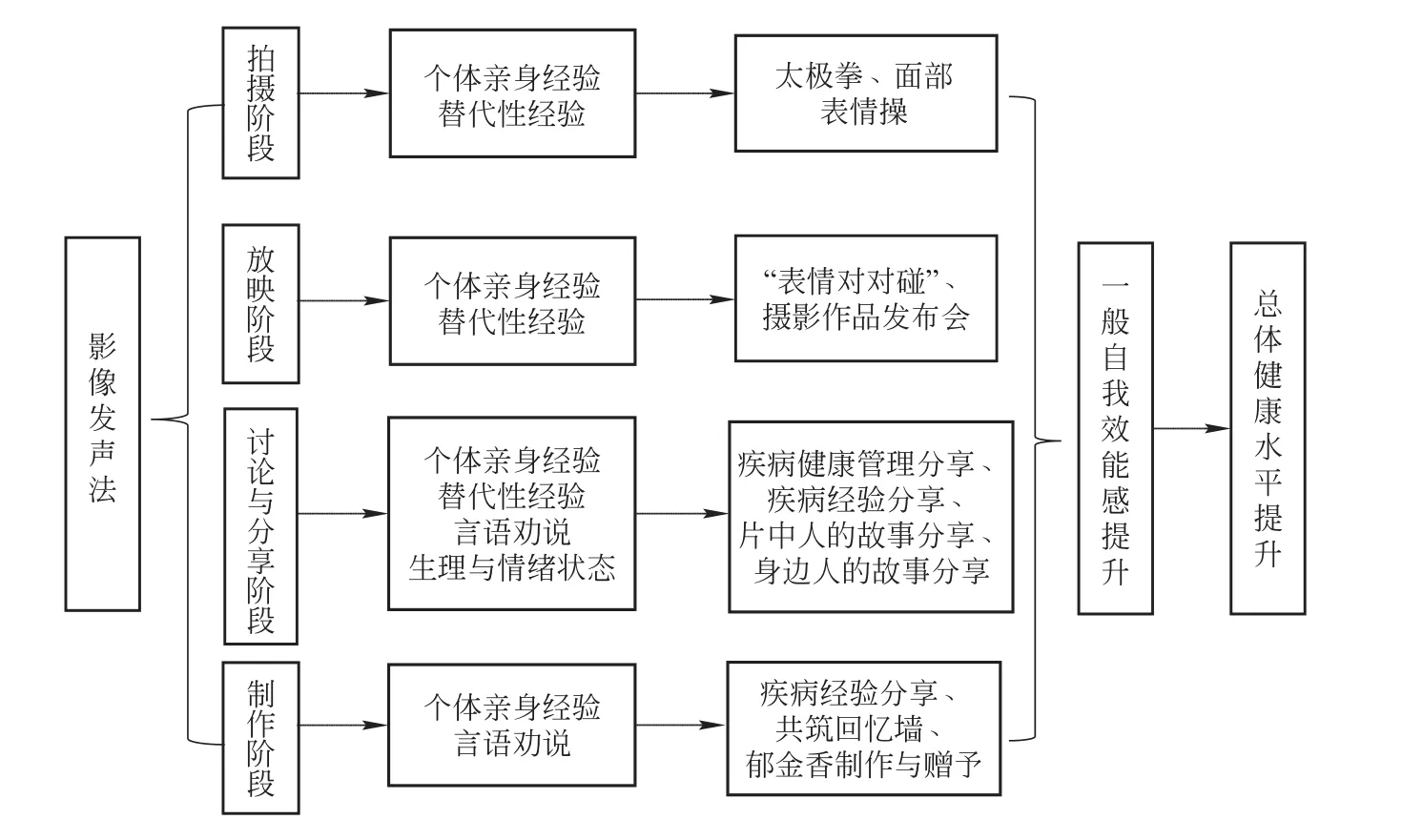

本研究的干预过程以提升帕金森患者的一般自我效能感为目标,依据班杜拉的自我效能感理论,从自我效能感的四种信息来源入手,即个体亲身经验、替代性经验、言语劝说和生理情绪状态四种形成因素来提升帕金森患者的自我效能感。其中,影像发声法作为具体的介入方法,通过上述四种重要因子来提升患者的自我效能感。影像发声法借用照片、图像等媒介在拍摄、放映、讨论和分享、制作阶段来促进患者分享自身的亲身经验,增加个体的成功体验,鼓励患者学习他人的替代性经验,通过彼此讨论与言语劝说以减少患者的消极情绪,促进积极情绪的产生,从而提升帕金森患者的自我效能感,改善总体健康水平。

图1 帕金森病友支持小组干预思路路径图

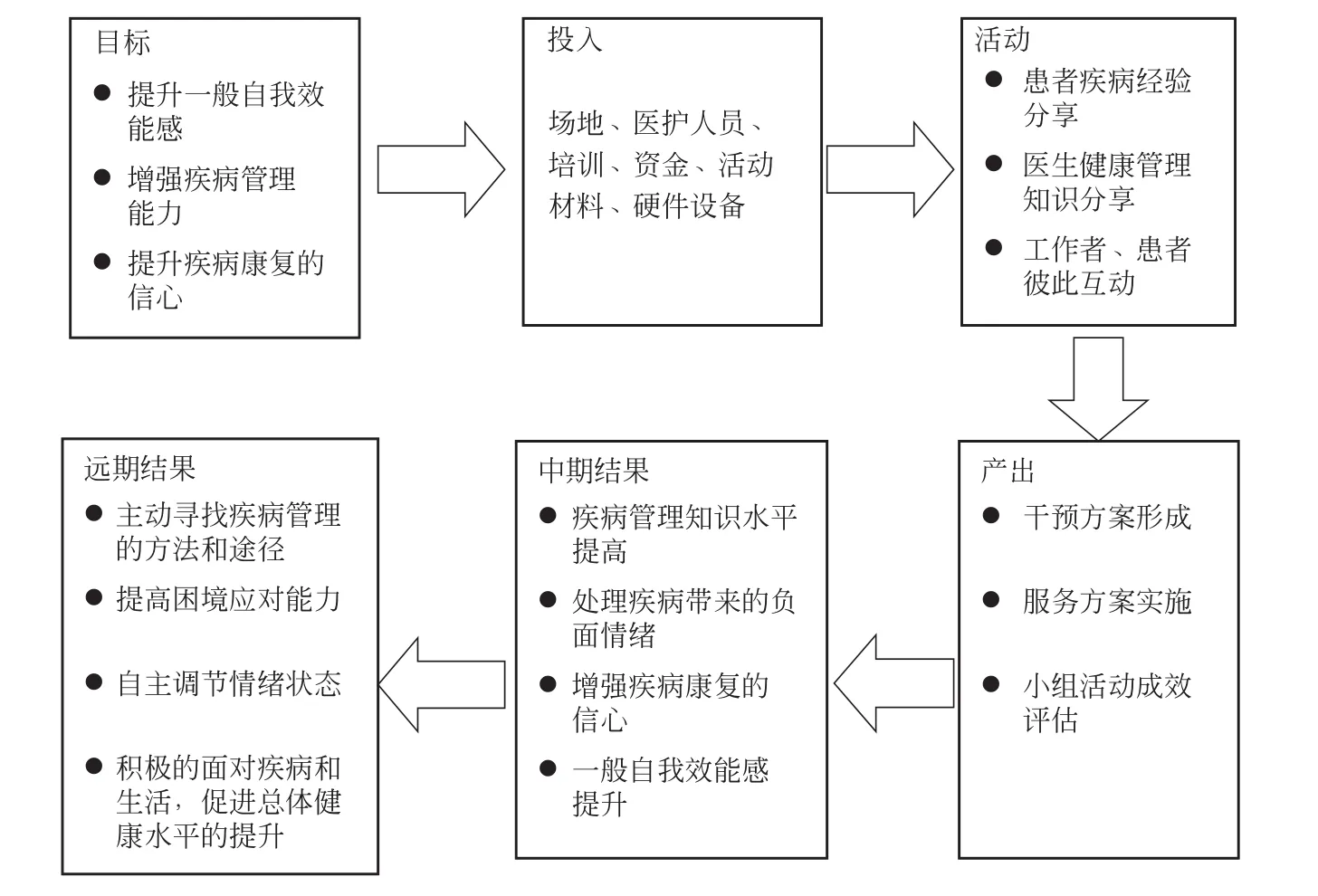

本研究中干预方案设计的逻辑模型图如下:

图2 研究逻辑模型图

2.小组干预过程

(1)第一次小组活动——“相互认识,健康管理”

第一个环节是小组介绍,小组介绍为整个小组活动的开展做铺垫,促进了组员对小组的初步认识;接着,社工通过角色换位认识的视角来引导组员进行自我介绍,促进组员初步形成小组意识;再者,社工引导组员制定小组契约,有利于小组规范的形成;手指操环节的设置主要是以运动的形式让组员初步认识疾病管理可从点滴做起,进一步促进组员认识彼此的共性和小组目标;第五个环节是健康知识分享,邀请帕金森专病门诊的医生来分享帕金森疾病的健康知识,医生作为言语劝说者,其权威性和专业性对于患者接受劝说具有积极地促进作用。最后环节是小组总结和布置任务,工作者引导组员回顾小组内容,并预告下次活动内容。

(2)第二次小组活动——“疾病自我管理与同伴支持”

面部表情操不仅有利于组员疾病的康复,也能增强组员自我管理的意识。该环节的设计能让工作者捕捉组员的面部表情,属于影像发声的拍摄环节,为后期影像发声的分享环节奠定基础;接着,疾病经验分享以图片作为载体,将组员分为两组分享各自日常应对疾病的经验,并将讨论的经验以图片形式制作“金彩生活我做主”的健康日记;再者,邀请了患病多年的S病友亲授太极拳运动,以S病友疾病管理的成功经验来激励组员进行疾病管理,促进组员自我效能感的提升,此环节通过让组员实际体验拍摄的过程来提升自我效能;表情对对碰环节依据影像发声法中照片“发声”的作用来设置,工作者通过拍摄组员的各种表情,促进组员进行讨论和分享疾病管理的体会;最后,工作者带领组员回顾小组内容并进行总结,同时预告下节次活动的内容。

(3)第三次小组活动——“感谢身边的你”

第三次小组活动使小组进入成熟期。在片中人的故事分享中,组员的交流更为密切,情感流露更为自然,小组凝聚力逐渐增强。①刘梦、张和清:《小组工作》,北京:高等教育出版社,2003,第206-210页。组员分享与照片中他人的故事,促进组员回顾生命中重要他人对自己的支持,增强组员的生命价值感;身边人的故事分享,旨在于让来到小组现场的组员的家人或朋友给予组员支持和鼓励。通过以小组为平台,让身边的他人分享和表达想对组员说的话,通过言语劝说的方式提升组员的自我效能感;郁金香的制作不仅有利于缓解组员的疾病症状,也通过成功的体验来提升组员的自我效能感,彼此赠予郁金香以增进组员彼此的支持,构建同伴间的支持系统。最后环节是小组总结与家课作业布置。

(4)第四次小组活动——“摄影作品发布会”

热身游戏环节的设置是让组员回顾面部表情操,同时鼓励和督促组员积极的进行疾病自我管理,提升疾病管理的意识;摄影作品发布会属于影像发声的放映环节,运用影像发声法让组员见证自身在小组中的成长,以此巩固组员在小组中提升的自我效能感;共筑回忆墙环节属于影像发声的制作环节,通过让组员们运用照片制作回忆墙,呈现组员人生中的精彩时光;接着,“情有千千结”让每位组员将彩虹丝带的一头送给想要赞美的组员,最终让整个小组形成一张五彩缤纷的网,寓意组员彼此同伴支持系统的增强;颁奖典礼环节则进一步肯定组员的成长,激励组员更积极地面对未来的生活;最后一个环节是小组总结及未来活动预告,告知组员未来将开展帕金森病友俱乐部活动,以减缓组员分离的情绪。

三、研究结果

(一)服务需求评估

1.帕金森患者需求评估

通过在医院门诊以问卷调查的形式来了解帕金森患者的自我效能感状况,探究帕金森患者的需求。此外,通过对帕金森患者及其家属进行访谈也能进一步了解帕金森患者的情况,为后期干预方案的设计提供实证依据。

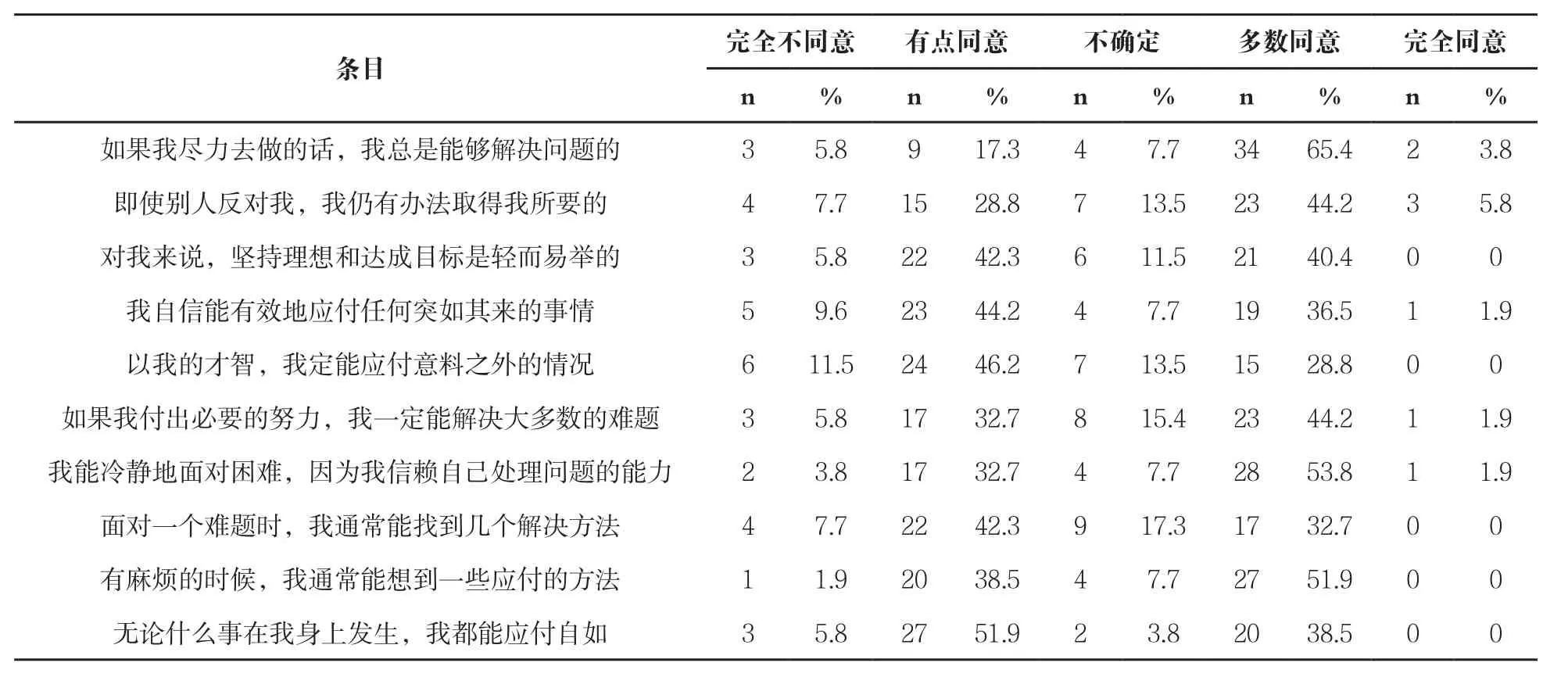

(1)帕金森患者一般自我效能感各条目分析

通过对52名帕金森患者进行问卷调查,发现帕金森患者的一般自我效能感平均分为2.96±0.65。从GSES各条目中“完全同意”和“多数同意”人数及百分比来分析帕金森患者的一般自我效能感,结果发现:仅有38.4%的患者自信能有效地应付任何突如其来的事情;只有28.8%的患者认为以自身才智定能应付意料之外的情况;只有32.7%的患者认为面对难题通常能找到几个解决方法;仅有38.5%的患者认为能够应付发生在自己身上的事情(如表2所示)。可见,帕金森患者的一般自我效能感处于中等偏下水平,有待提升患者的自我效能感。

表2 帕金森患者自我效能感条目选择各等级的人数和百分比

(2)帕金森患者一般自我效能感的相关性分析

通过将帕金森患者的患病年限与自我效能感进行相关性分析,发现帕金森患者的患病年限与自我效能感呈负相关,其相关系数为-0.293(p<0.05),即患者的患病年限越长,其自我效能感越低,这也在一定程度上说明开展干预活动的必要性。

2.帕金森患者自我效能感的表现特点

笔者通过与患者和患者家属进行访谈,了解患者自我效能感的情况。通过在帕金森门诊进行长期的观察和调查,以一般自我效能感量表为依据,概括出帕金森患者自我效能感的表现特点。

(1)对个体能力感评价较低

在对帕金森患者及其家属进行访谈时,发现帕金森患者由于身体状况变差和自理能力减弱,许多患者认为自身对很多事情都无能为力,这对患者的情绪和生活质量产生了消极的作用。因此,有必要挖掘患者潜在的能力,促进患者对自身的积极评价。

生这个病不行啦,能力不行了。有很多事情都不能做,没办法,没能力去做。(门诊患者A)

(2)对疾病康复缺乏信心

从患者和患者家属对疾病的态度来看,患者和家属因长期受疾病的困扰,对于疾病康复的信心越来越低,甚至对于医学都失去了希望,这不利于患者疾病的治疗。此外,帕金森患者对于疾病的治疗大多依赖于医生的就诊开药,对于自身能够做的疾病管理并没有太强的意识。因此,可从提升患者疾病康复的信心和疾病管理的意识角度来提供相关的服务。

这病就是一种不死的癌症,虽然不会马上死,但是一直要吃药,现在还没有能够治好疾病的药,有什么办法,只能(吃药)这样了。(患者家属D)

(3)对人际交往产生自卑心理

因为患病导致运动障碍和躯体形象的改变,使得患者产生自卑的心理,不愿意参加社交聚会,长期的自我封闭会对患者的身心健康产生影响。因此,可通过改善患者对自我形象的认知,提升患者的人际交往能力来提升患者的效能感。

我不参加聚会。因为手抖,吃了药,过一段时间药效过了,手就开始抖,越不想让它抖,抖得就越厉害,和朋友们在一起被看到很难看的,觉得自己和他们不一样。(X组员)

(4)对未来生活的担忧

对于需长期服药的帕金森患者来说,疾病未来将发生怎样的变化,未来的生活将如何是无法预知的,这也使得患者在疾病面前感到焦虑和无力。对于患病年限较久的帕金森患者来说,疾病程度的加深和服药剂量的增加都让患者对未来越来越感到担忧和失望。

每个星期三来医院一次,患病十多年了,每天就是吃药,要吃好几次药,有美多芭、森福罗和息宁,以前美多芭只要吃半片,现在要吃一片了,我的药量一直在加,以后怎么办?(C组员)

(二)服务可行性分析

结合定量研究和定性研究两种方法对服务进行可行性分析,有利于多角度分析小组干预的可行性。定量研究方法通过对《自测健康评定量表》的前后测对比来评估组员自我效能感的改变;另一方面,通过小组过程记录、工作者实习日记和对后期组员访谈等定性研究方法来了解组员的自我效能感是如何发生改变的、影像发声法是如何提升组员自我效能感的。

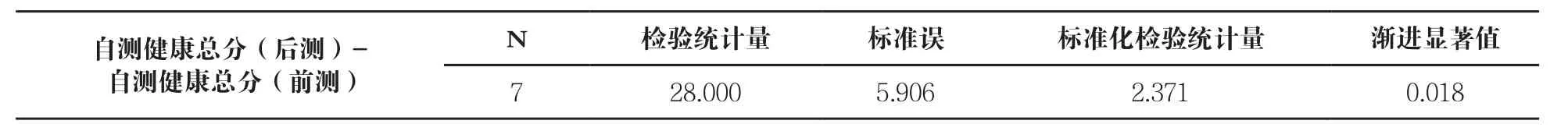

1.定量分析:《自测健康评定量表》的前后测对比

为了解小组活动开展的成效,在小组开展前后对参加小组的组员进行《自测健康评定量表》的测量。通过对7位帕金森组员的前后测数据进行非参数检验中的威尔柯克森配对符号秩检验(Wilcoxon Test),发现小组干预前后存在显著性差异(如表3所示),说明小组活动的干预能改善组员的总体健康水平,这在一定程度上说明使用影像发声法来干预帕金森患者的自我效能感是可行的。

表3 干预前后帕金森患者自测健康总分对比

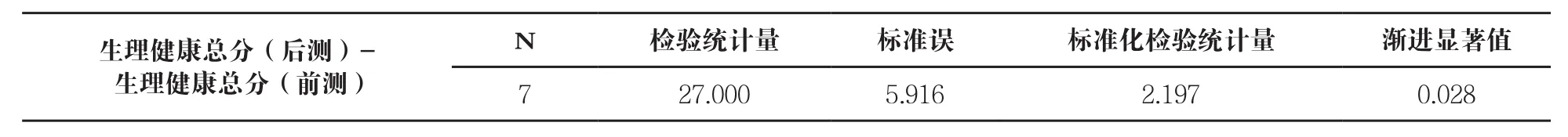

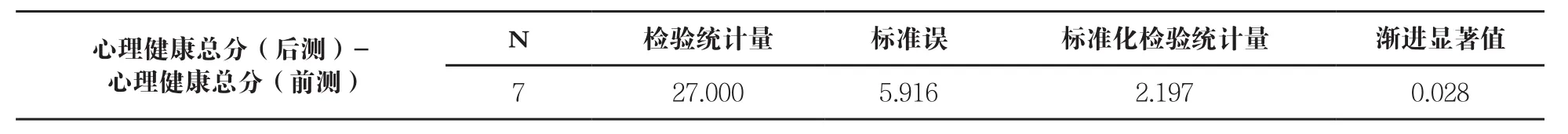

《自测健康评定量表》包括生理、心理和社会健康三个维度。通过对参加小组组员的生理健康和心理健康进行非参数检验中的威尔柯克森配对符号秩检验(如表4、表5所示),发现组员参加小组前后,其生理健康和心理健康存在显著性差异,这也说明使用影像发声法来干预帕金森患者的自我效能感是可行的。此外,7名帕金森组员的社会健康前后测不存在显著性差异,其渐进显著值sig=0.600(p>0.05)。

表4 干预前后帕金森患者生理健康总分对比

表5 干预前后帕金森患者心理健康总分对比

2.定性分析:影像发声法对自我效能感的介入过程

通过定性分析以探究影像发声法作用于自我效能感干预的具体介入过程,分析影像发声法对自我效能感产生影响的重要因子。

(1)个体亲身经验对自我效能感的干预

①拍摄阶段

拍摄是一种艺术的表达方法,成功习得拍摄技能可以提升个体的自信,增强个体的自我效能感。①陈伟业、卢浩元等:《相入非扉:摄影为本活动与社工介入》,香港:策马文创有限公司,2015,第3-6页。Dudley认为以往操作媒介的主体为专业人士,如今让弱势群体来拍摄的确能提升个体的自我效能感。②Dudley, M. J. The Transformative Power of Video: Ideas, Images, Processes and Outcomes, in white. S, eds. Participatory Video: Images that Transform and Empower. London: Sage Publications, 2003, p.146-148.在太极拳练习环节,C组员在工作人员的帮助下拍摄了一张照片,他对于自己第一次拍摄照片感到十分欣喜。对于帕金森患者来说,因为手部的颤抖,拍摄一张照片需要付出比常人更多的努力。照片拍摄的美与丑并不重要,重要的是拍摄技能的获得会让组员体会到成功的经验,从而提升个体对自身能力的评价,改善个体的自我效能。

我从来没有用过手机拍照,刚刚在她(工作人员)的帮助下,我也拍了一张,这是我第一次拍照,很开心。(C组员)

②放映阶段

在放映阶段,Stephen Crocker发现个体对影像作品中的自己和现实的自己之间会产生分离,个体对自我的认识和他人对自我的认识之间的差距将促进个体反思,进而增强自我认知和自信。③Crocker, S. The Fogo Process: Participatory Video in a Globalizing World, in white. S, eds. Participatory Video: Images that Transform and Empower. London: Sage Publications, 2003, p.131.在“表情对对碰”中,当个体看到自己的表情照呈现时,个体能够真实地发现平时未察觉到的表情,发现自己原来也是可以摆脱“面具脸”的,这能增加患者的成功体验,激励患者再次练习面部表情操,周而复始,进而提升患者的自我效能感。

我觉得自己的表情不太好看,但是那天看到自己的照片,我很开心,我没有想到自己的表情是那样的,而且旁边的X组员还说我笑的很好看。现在,我每天晚上睡觉前都会在床上练练面部操。(N组员)

③制作阶段

在制作阶段,组员亲自参与制作“金彩生活我做主”的健康日记和回忆墙。组员参与制作的过程让组员感知自身的能力,巩固参加小组的收获,通过亲身体验制作海报的过程能够提升组员的自我效能感。

(2)替代性经验对自我效能感的干预

①拍摄阶段

在拍摄阶段,练习太极拳环节中,邀请S病友来教授太极拳,当组员看到同患帕金森病的S病友都能够长期坚持练习太极拳时,这能够增强组员对练习太极拳的信心,以及疾病康复的信心。此外,S病友患病多年始终对疾病和生活充满信心的态度,这对于组员来说是一种引导和激励。

之后,我就一直在练习太极拳,太极拳确实对帕金森有好处,虽然有点难,但是慢慢地跟着练是没问题的,S病友都一直坚持在练,我觉得我也可以的,练太极拳真的很好。(L组员)

②放映阶段

在表情对对碰环节,当组员看到他人的照片呈现在屏幕上时,对于患有同样疾病的帕金森患者来说,他人的成功体验能带给自己更大的信心,促进组员学习相似经验,增强面对生活和疾病的信心。

③分享阶段

在疾病经验分享环节,组员彼此就平时的饮食和运动方式进行分享和交流。他人分享的经验能够让组员自身学习,患有同种疾病的组员间经验的交流更具有激励作用。

病友间相互帮助,分享经验,能够减少疾病带来的痛苦。(L组员)

(3)言语劝说对自我效能感的干预

在片中人的故事分享环节,X组员分享了自己与N组员的合照,她表示N组员的支持和鼓励让她对疾病没有那么担心,这表明他人的鼓励和劝说能在一定程度上增强个体的自我效能。L组员分享的是S病友带领组员练习太极拳的照片,通过自身练习太极拳的实际经验来鼓励大家练习太极拳,增强其他组员对疾病管理的信心。

我要分享的是和N组员的合照,她在小组中给我很大的支持,她跟我说生病也要开心,一定要放松心情,我在这里向你(N组员)学习,学会放松精神,出去旅游,出去玩。(X组员)

在身边他人的分享中,Y组员的丈夫分享了自己的全家福,并鼓励组员在心态上要积极,不要过多担心疾病,这对于其他组员能够起到鼓励和劝说的作用。此外,医生以权威专家的身份来分享健康知识,对于组员进行自我管理能够起到良好的激励作用。

(4)生理情绪状况对自我效能感的干预

个体的情绪状况对于自我效能感的形成具有一定的影响。组员通过在小组中表达和宣泄情感,排解消极的情绪,形成积极的情绪状态有利于组员自我效能感的提高。起初,Q组员反复提到自身因疾病困扰而十分苦恼,在其他组员的开导和鼓励下,最后,Q组员的心态有了改变,对于今后的生活也有了信心。

心情开朗,精神感觉爽气了。对生活更有信心,对于疾病的治疗也有信心了,现在觉得疾病也没什么可怕的了。(Q组员)

四、总结与讨论

(一)影像发声法介入帕金森患者自我效能感的干预经验

1.影像发声法对自我效能感干预的可行性分析

通过查阅文献发现,个体行为的亲身经验、观察他人行为所产生的示范效应、言语劝说以及生理和情绪状况这四种信息来源通过相互作用来影响自我效能感的形成。目前相关文献较少运用影像发声法来进行自我效能感的干预研究。本研究通过定量分析和定性分析发现,影像发声法通过个体亲身经验、替代性经验、言语劝说和生理情绪状况四种重要因子对帕金森患者的自我效能感产生影响。其中,替代性经验、言语劝说和个体亲身经验对帕金森患者自我效能感的提升更为有效,相较而言,生理情绪状况的效果不太显著,其更多的是与其他三种因子共同作用来宣泄患者的消极情绪,促进彼此鼓励与支持,从而提升自我效能感。总的来说,自我效能感的四种信息来源通过相互作用来提升患者的自我效能感。

2.影像发声法介入帕金森患者群体研究的适用性和推广性

影像发声法介入帕金森患者自我效能感的干预研究是以影像发声法为服务模式、自我效能感为理论基础来开展的小组工作。通过分析发现干预取得了良好的成效,说明影像发声法适用于帕金森患者自我效能感的干预。其中,影像发声法运用于帕金森患者自我效能感的干预研究中具有如下优势:

(1)提高服务对象参与的积极性

影像发声法中每个环节的开展都以服务对象为活动主体,需要服务对象的主动参与。对于帕金森患者来说,拍摄照片是一件新奇的事情,用照片来制作摄影展更是从未体验过的事情,这些新事物的体验和新技能的习得促进了患者参与的积极性,从而促进小组目标的达成。

(2)促进服务对象的表达与沟通

影像发声法的运用是围绕照片、影像等材料来开展服务,具有趣味性和新颖性。帕金森患者因疾病所带来的运动性障碍而变得自卑,使得患者不愿与他人进行沟通。通过照片所带来的美好回忆和围绕照片所开展的多样化的活动形式促进了患者的表达,缓解了患者因疾病产生的困扰和担忧,促进患者社会支持系统的构建。

(3)改善服务对象的心理情绪

照片这一媒介对帕金森群体具有很大的视觉冲击和情感冲击。当帕金森患者看到自己的面部表情呈现在屏幕上,发现自己的成功经验被他人拍摄并获得赞赏时,这给予患者极大的情感冲击,能够改善患者以往消极的情绪状态。此外,照片的运用能促进患者的交流,有益于宣泄情感,形成积极的心理情绪,进而能够改善患者面对疾病康复和生活的信心,促进疾病的康复。

基于干预的成效和影像发声法的特点,影像发声法也适用于医务社会工作领域的其他患者群体,具有可推广性。在具体的运用时,需考虑服务对象因疾病产生的生理情绪问题,结合服务对象的疾病特点和服务需求来开展特定的服务。

(二)研究局限与建议

研究表明,影像发声法能有效提升帕金森患者的一般自我效能感,并具有可推广价值。但研究也存在一定的局限性,一方面,由于帕金森疾病的特殊性,大多数患者行动不便,能参与本研究的对象十分有限,且由于组员的身体情况和联系不畅通等原因易导致组员流失,研究样本量只有7人;另一方面,由于帕金森患者为门诊患者,难以开展对照实验,因而未设置对照组,难以排除组员因身体状况和用药等其他原因产生的结果。为今后更好地开展类似服务,提出以下建议:

第一,影像发声法的进一步应用。本研究运用的影像发声法是对该方法的延伸和创新,进一步拓展了影像发声法的应用空间。在干预活动中,拍摄照片的主体并不是最重要的,关键的是分享照片的服务对象、围绕照片分享的主题以及服务对象的分享参与。在今后的研究中可运用三脚架来拍摄照片或录制视频,以方便患者学习拍摄技能。

第二,专业服务的常态化运作。从服务对象的反馈中,了解到帕金森患者群体渴望获取健康管理知识和分享疾病的经验,希望得到持续性的服务。对此,医院可定期开展帕金森病友俱乐部活动,以帕金森患者群体为主体,社会工作者仅充当引导者和资源链接者,让帕金森患者充分发挥自身的优势与资源,有利于提升帕金森患者的自我效能感和该群体的集体效能感。

第三,建立三方联动的服务体系。对于需长期治疗的慢性病患者来说,需结合家庭、社区、医院三方的力量共同为患者服务,构建三方联动的服务体系。在医院方面,社工需加强与医护人员间的跨专业团队合作。通过三方联动体系,相互协调、取长补短,实现资源的最优配置,进一步巩固服务效果,提升患者的生活满意度。