杨凤云运用温阳通络法治疗骨质疏松症经验探析

★ 梅鸥 王丽华 杨凤云(江西中医药大学附属医院 南昌 330006)

骨质疏松症是一种以骨量减少、骨脆性增加为特征的慢性骨科疾病,易导致脆性骨折,其中以老年人多见,严重影响患者正常生活[1-2]。近年来各医家不断探索运用中医药治疗骨质疏松症的方药,收获颇佳,初步形成了中医药治疗骨质疏松症的诊疗体系,一定程度上减轻了患者的经济负担,提高了患者的生活质量,为临床治疗拓展了新的方向。笔者有幸跟随杨凤云教授学习,注意到其善用温阳通络法治疗骨质疏松,杨教授认为其病机主要是脾肾亏虚和血瘀,多以补益脾肾和祛瘀通络治疗为主,以期对机体骨量进行补充及调和,使其恢复到正常平衡状态,有理有据,现对其经验总结分析如下。

1 病因病机

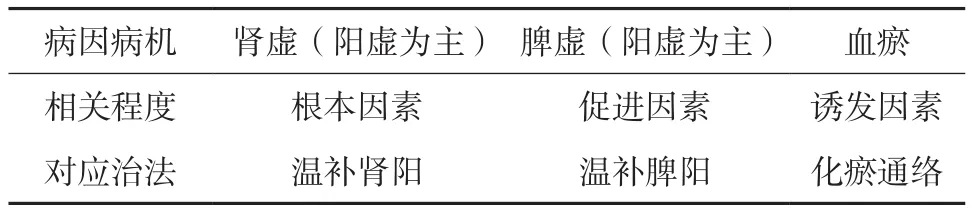

中医对骨质疏松症的病因病机研究历史悠久,认识较为深入,但其复杂性导致尚未有明确统一标准。现阶段大多数医家认为其根本病因为肾虚,脾虚可以导致肾虚,为其促进因素,血瘀为其诱发因素,三者互相作用,一定程度上诱导骨质疏松症的发生。

1.1 肾虚为根本 肾虚在骨质疏松症的发病过程中起着决定的作用。中医学认为骨质疏松症归属于“骨痿”“骨枯”等范畴,在《素问·痿论》载有:“肾气热,则腰脊不举,骨枯而髓减,发为骨痿”,“肾者水脏也,今水不胜火,则骨枯而髓虚,故足不任身,发为骨痿”。又有《医经释义》曰:“肾藏精,精生髓,髓养骨……精足则髓足,髓在骨内,髓足则骨强。”可见当肾气亏虚,生髓功能减弱,则导致不能滋养骨骼,骨量减少而发为骨质疏松。现代医学研究发现,肾虚(其中主要是肾阳虚)的出现会影响机体内分泌功能的正常调节,抑制部分激素的分泌,从而抑制骨代谢相关激素水平,导致骨代谢失衡,进而促进骨质疏松的发生。许兵等[3]通过切除大鼠双侧卵巢建立骨质疏松症模型,造模结束后,对大鼠肾脏功能检测,出现明显的肾虚变化,说明骨质疏松症与肾虚密切相关。

1.2 脾虚为重要因素 同样,脾虚也是骨质疏松发病的一个重要因素。《脾胃论·脾胃盛衰论》中指出:“脾病不已,则致肾病”“脾病则下流乘肾,土克水,则骨乏无力,足为骨蚀,令人骨髓空虚”。脾为后天之本,气血化生之源,可滋先天;肾脾关系密切,当脾气亏虚则脾失运化,气血水谷精微化生失常,肾脏失于滋养,进而导致不能养骨而骨量减少。现代医学认为,脾脏与人体免疫系统及物质代谢功能关系密切,脾脏的亏虚会影响人体吸收功能,影响人体对钙等元素的摄入,进而影响骨代谢功能。李跃华等[4]通过对骨质疏松症中医证型分布的流行病学研究发现,在骨质疏松症患者中脾虚是仅次于肾虚的证型,表明脾虚也是骨质疏松症一个重要的发病因素。

1.3 血瘀为诱导因素 瘀血作为病理产物会进一步诱导和加重血瘀的形成,骨质疏松患者多为老年人,机体脏腑功能衰退,气血亏虚,气不能行血而导致血瘀,正如《医林改错》所谓“元气既虚 ,必不能达于血管,血管无气 ,必停留而瘀。”同时,瘀血的形成致使血行不畅不能濡养脏腑,肾脾脏亏虚,诱导骨质疏松的发生。杨光等[5]认为血瘀是脾肾两虚形成的,而瘀血的形成又会进一步加重脾肾的亏虚,增加骨质疏松的发生。

2 治法

中医治法主要依据病因病机而辨证治疗,杨凤云教授认为骨质疏松症病因中脾肾亏虚主要是以阳虚为主,阳气的充足激发和促进了骨骼的行成,治法主要是以温补脾肾阳气为主,活血通络为辅。

2.1 温补阳气 温补阳气是治疗骨质疏松症主要手段。阳气是人体物质代谢和生理功能的原动力,是人体生殖、生长、发育、衰老和死亡的决定因素,具有温煦脏腑及机体的功能。与骨质疏松症密切相关的脏腑主要是肾与脾,肾为先天之本,与脾互为先后天关系,肾阳的充足可以温煦脾阳,脾阳又可以反过来补充肾阳,肾脾阳气的充足可以强筋健骨,推动气血化生稳定进行,滋养骨髓,增加骨量,防止骨量形成过少而导致骨质疏松。常用的温补阳气的重要有狗脊、杜仲、续断等。

2.2 活血化瘀 骨质疏松症患者多虚多瘀,因虚出现血行受阻,导致瘀血形成,进而会抑制对脾肾及机体的滋养,影响骨代谢。当然脾肾亏虚也是导致血瘀的原因,因此运用活血化瘀法去除瘀血也是治疗骨质疏松症的重要方法。邓敦等[6]使用现代药理学方法对120例血瘀型骨质疏松症患者进行研究,将病例随机分为2组:实验组使用活血化瘀中药进行治疗,对照组未予以治疗干预。3个月后通过骨密度、骨钙素等检测发现实验组明显高于对照组,临床症状显著改善,说明活血化瘀法治疗骨质疏松症有一定效果。瘀血不去,新血不生,血脉充盈,运行顺畅,为保证骨代谢正常运行提供动力。同时把温阳通络法总结见表1。

表1 温阳通络法经验总结

3 典型案例

患者李某,女,70岁,银行退休职工。患者自述绝经后开始出现腰酸背痛,四肢冰冷,全身乏力,下肢重着,运动后加重,近1月来症状加重前来就诊。病情期间曾服用止痛药及钙尔奇,症状少许改善,但效果不明显。辅助检查:腰椎正侧位X线片示:腰椎退变明显,椎间关节骨质增生,骨纹理稀疏。骨密度检测示:L2~L4 BMD-3.25,Neck-2.56,GT-3.11,C反应蛋白,尿酸,血沉,风湿因子等均正常。小便不利,大便溏,食欲不振,舌紫暗,苔白腻,脉细涩,辨证为脾肾阳虚血瘀证。治法: 温阳通络。处方:阳和汤加减,方中巴戟天10g,茯苓15g,熟地 30g,炒白芥子10g,麻黄3g,鹿角胶烊化15g,肉桂2g,炮姜5g,麻黄5g,鸡血藤3g,木瓜5g,汉防己6g,生甘草5g。共10剂,水煎服,日1剂,早晚分服。二诊,服药7剂后,患者腰背酸痛明显减轻,四肢冰冷缓解,食欲好转,但患者舌质依然明显紫暗,在原方基础上加以红花10g,20剂,用法同上。三诊,患者状态良好,腰背部疼痛基本控制,食欲较佳,下肢活动自如,舌质紫暗消失,继续服药2个月调理,症状消失。另嘱患者:饮食清淡,适量增加体育运动,多晒太阳,不适随诊。

按:肾为先天之本,肾阳为元阳,脾为后天之本,气血化生之源,两者互补互用,肾阳与脾阳激发和推动着人体血液的运行和输布,为人体吸收精微物质提供源动力,瘀血的形成与阳气的充足与否密切相关。该患者腰背酸痛,四肢冰冷,全身乏力,分析可知腰为肾之府,而肾主骨,说明此病与肾相关,阳气亏虚,腰背四肢失于温煦,才出现四肢冰冷的症状,同时患者食欲不振,下肢重着,是脾阳亏虚,湿邪留于下肢所致,血运不畅,瘀血阻滞经脉,不通故痛,舌质紫暗,血脉瘀塞之象。由上可知患者不仅有脾肾阳虚的表现,还有明显瘀血的症状,可知其患病日久,因虚致瘀,脾肾阳虚为本,瘀血为标,治法当以温阳通络法为主,温补脾肾,祛瘀通络。方以阳和汤加减,巴戟天温补肾阳,鹿角胶填精补髓,强筋壮骨;肉桂、炮姜温阳散寒解;麻黄开腠理以达表;茯苓祛湿;红花和鸡血藤补血、活血、祛瘀;木瓜祛风除温,舒筋活络;汉防已利水消肿,止痛;甘草调和诸药,效果较佳。

4 体会

杨凤云教授运用温阳通络法治疗骨质疏松症在临床上取得明显疗效,一方面为治疗骨质疏松症提供了新的方向,另一方面为中医药治疗疾病提供了依据,足以说明中医药的魅力,中医药作为中华医学的瑰宝,有大量精髓值得我们去深入挖掘,不仅限于某个方面,中医药要想长期稳定的传承,不仅仅需要医家不断去探索,同样也需要总结和记录,站在前人总结的经验上继续深入,为挖掘过程提高了效率,同时也给了校正错误的机会,中医药的传承需要我们共同努力,值得说明的是传承过程中不能盲目,需要根据实际情况及时调整,与时俱进,摒弃糟粕,方能达到最好效果。