近十年国内地方高校应用型人才培养模式研究综述

黄明月

(成都工业学院 教务处,成都 611930)

2015年11月,教育部等三部委印发《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》,文件明确指出普通高校尤其是地方普通本科高校,应当以培养应用型技术技能型人才为主要目标,全面提高服务区域经济社会发展的能力。2018年9月,习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话中明确指出,高校要“着重培养创新型、复合型、应用型人才”。这更加突出了地方本科高校在应用型人才培养方面的重要性。因此,应用型本科院校的人才培养模式成了近些年高等教育学界研究的方向和热点之一,准确把握地方应用型人才培养模式的研究现状,对其进行综述研究,一方面可以系统了解该领域的研究方向,为今后的学术研究提供指导性思路;另一方面,也可以为地方高等教育的发展提供科学而理性的指导,是地方应用型高校人才培养模式的创新研究的基础。

一、文献研究年际变化及研究关键词

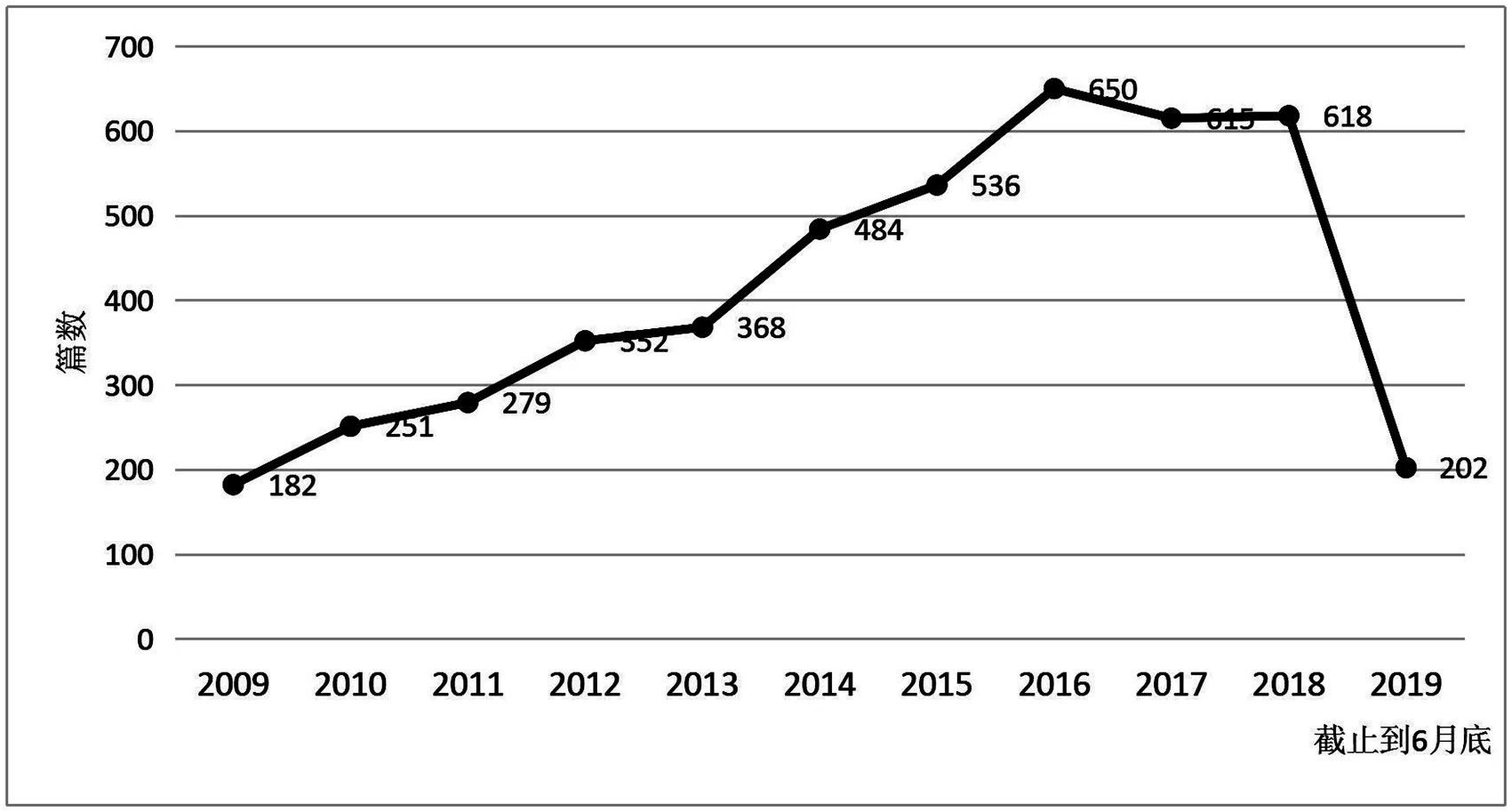

以“应用型人才培养模式”为主题词在CNKI数据库中进行精确检索,分别可检索到4865篇文献资料,其中期刊论文4592篇,核心期刊387篇,CSSCI165篇(检索日期截至2019年7月9日),自1996年直接相关文献开始出现,2007年之后该领域研究成果迅速增多,并逐渐成熟。从2009年至2019年6月底检索到该领域的有效文献4539篇,占整个研究文献总量的93.3%,说明近十年是应用型人才培养模式的研究的黄金时期。同时,笔者对近十年应用型人才培养模式研究文献数据进行分析,发现该领域自2016年以来整体上呈下降趋势(如图1所示)。

图1 近十年国内应用型人才培养模式研究趋势图

笔者以“地方本科院校应用型人才培养模式”、“地方高校应用型人才培养模式”为主题词(检索日期截至2019年7月9日),分别检索到文献77篇和46篇,前者核心期刊47篇,后者核心期刊40篇。说明学者们对地方高校的应用型人才培养模式的研究较少,但关注较多,该领域研究目前属于摸索阶段,存在大量的理论和实践研究空间,是值得学者们深入挖掘研究的领域。

通过对近十年国内关于应用型人才培养模式的文献进行阅读梳理,发现当前,国内学者主要从宏观和微观两个方面对应用型人才培养的模式进行研究。宏观方面主要集中在对改革创新、价值定位、启示研究等方面,微观方面的多是对某一学科、专业进行应用型人才培养模式的构建、改革、创新等进行实践探索。本文主要探讨近十年国内学者对地方高校应用型人才培养模式的宏观研究。

二、主要研究述评

(一)应用型人才培养模式的改革创新研究

在对应用型人才培养模式的改革创新方面,国内学者多集中在对人才培养模式的理论创新、实践创新、路径创新等方面。

1.理论创新方面,顾永安[1]认为,应用型人才培养模式改革的主要内容包括:一是改革课程结构;二是改革教学内容;三是改革教学方式方法;四是改革考核方法。刘君[2]认为利用“互联网+”思维,构建一个校企深度融合的人才培养新模式,是培养出时代发展需求的高素质应用型人才的必然选择。刘秀玲[3]认为应从对地方高校应用型人才培养模式应从思想、目标、实践等三个维度进行构建。李国毅等[4]认为地方高校在人才培养模式改革应从体制机制、专业建设、课程体系、课程教学、实践教学等方面进行,通过形成全员协同育人机制、完善院校两级管理体制,建立健全高校质量监控体系等途径来落实以人才培养为中心的服务保障体系。

2.实践创新方面,王丽霞等[5]创新教学运行过程,实现人才培养全过程的“2+2”应用型人才培养新模式。李志义等[6]创新构建了“113”应用型人才培养新体系。以成果导向为理念(OBE),贯彻CDIO模式,搭建协同化育人、家庭化培养和个性化指导“三化”机制。宋孝金等[7]构建了“三化”(课程组合模块化、教学过程实务化、学习路径地图化)、“三合”(课内外结合、产教融合、闽台校校企联合)的应用型人才培养模式。李寿儒[8]提出地方高校应用型本科人才培养的实际, 要求学校必须对人才培养模式进行系统化、应用化的改革。因此设计由学校组织、校企集体设计、师生共同实践的“211”应用型人才培养模式改革。

3.路径创新方面:古广灵[9]认为地方高校可以通过协同创新人才培养模式,即打破壁垒,实现跨界合作、资源共享等方式积极推动协同育人,培养适应地方经济社会发展需要的应用型人才。郭文莉[10]提出具有行业背景的地方院校应面向行业企业发展需要, 培养工程现场和生产一线的高素质应用型人才, 并提出“校企协同, 工学融合”人才培养模式改革思路和具体做法。吴慕辉等[11]强调基于高质量就业的应用型人才培养模式改革路向。安黔江等[12]提出从产学研合作视角下的应用型院校人才培养模式构建思路。

(二)应用型人才培养模式的定位导向研究

国内学者在应用型人才培养的定位导向方面还是存在较大的差异性,有的学者认为应从国家、社会、市场的发展着手,培养具有实践能力高水平应用型人才。有的学者认为应用型人才培养应以服务地方经济为主。有的学者着眼于学生未来发展为导向。有学者则认为应以能力为导向,培养技能型、工程型的人才。

1.以社会、市场发展为导向。比如田华等[13]在《中国制造2025》的时代大背景下提出应用技术大学应当立足于制造业强国的战略需求, 重新定位应用型人才培养的方向、规格、模式与层次。张红凤[14]认为多元化的制定主体以及以市场为载体的实践逻辑应成为应用型人才培养模式设计的基本价值取向。赵艳林等[15]作为地方理工科院校本科专业人才培养模式应根据人才培养目标定位, 确定培养方式, 充分利用学校为地方经济服务和发挥自身优势, 建立具有创新精神和较强实践能力高水平应用型人才培养模式。李金奇[16]市场机制导向下的应用型人才培养模式的核心理念, 包括相互关联的三个方面的内涵, 一是确立面向市场的人才培养价值取向;二是建立适应市场需求及其变化的人才培养机制;三是明确以市场细分为前提的人才培养目标定位。张翠英等[17]认为应用型人才培养应突出其“应用性”,改变传统的封闭式办学模式,采用传统模式与“预就业”相结合的培养模式。

2.以服务地方经济为导向。比如符茵[18]以就业为导向的高校应用型人才培养模式有效回应了社会和经济不断发展的过程中对人才的需求。孙君艳[19]认为以特色专业建设为基础构建的应用型人才培养模式,应定位于服务地方经济建设。李克军等[20]提出教学应用型院校的人才培养应着眼于生产、管理和服务实践, 着力探究社会现实问题和生产实践问题, 主要培养能将高新技术转化为现实生产力, 直接促进经济与社会的发展高级人才。周丹[21]国家开放大学的应用性人才培养模式定位在适应地方经济和社会发展需求的应用创新型专门人才。

3.以学生发展为导向。王如鹏[22]认为实践应用型人才培养模式应坚持以学生为本,以学生的需求和特点为出发点和落脚点。张杞峰[23]认为应用型人才培养模式应以学生在毕业后具备相关工作的能力以及未来进一步深造学习专业知识与技能的潜质为培养方向。孙泽平[24]认为地方本科院校应用型人才培养培养定位应使学校主动适应区域经济建设和社会发展的需要,解决学生就业难问题,从而改进社会整体的资源配置效率。

4.以能力培养为导向。杨兴坤等[25]认为本科应用型人才培养模式是以培养高素质应用型人才为目标,以“价值塑造、能力培养与知识传授”为理念的素质人才培养模式。梁秀生等[26]认为应用型人才培养需将重点放在培养工程师上, 建立相应的培养体系, 满足产业结构对管理经营人才、技术与产品研发人才、技能型人才等的需求。汤洁[27]认为地方高校应用型人才培养模式的定位体现在以“应用”为本的理念,构建以实践能力培养为核心的课程体系,改革教学方式,规范管理制度和评估方式去促进应用型人才培养模式的应用化、具体化、操作化。孙德彪[28]认为地方高校应在强化实践能力的教学观指导下建设实践性应用型人才培养模式。

(三)应用型人才培养模式的启示研究

应用型本科教育经过长期演进, 形成了一些相对成熟的人才培养模式, 主要有: 双元制教育模式、以能力为基础的教育模式、现代学徒制教育模式以及“产学合作”教育模式等,国内学者对这些模式进行了广泛深入挖掘研究,为我国高校应用型人才的培养提供了有价值的经验借鉴。

1.“双元制”教育模式:典型“双元制”模式的代表国家之一是德国, 人才培养院校分为综合性大学和应用型大学。季靖[29]、张烨等[30]介绍了德国“双元制大学”应用型人才培养模式在办学主体、教学模式、学习成果等几个方面的特征,认为该模式充分体现了应用型本科高校与培训企业之间的积极互动和深度合作,对我国地方应用型高校办学具有重要启示。卢亚莲[31]、陈杰菁[32]重点研究德国应用科技大学的应用型人才培养经验,认为我国的地方高校应用型人才培养模式培养目标要定位经济社会发展,以学生未来就业的岗位需要为导向。

2.能力为基础教育模式:朱士中[33]分析了美国高校主流的几种“应用型”人才培养模式,认为美国大学在应用型人才培养模式中注重办学特色,重视本科生的综合素质教育, 重视培养学生的社会实践能力、适应社会的能力和创新创业能力。杜才平[34]提出美国社区学院和一些专业学院的应用型人才培养广泛采用Competency-Based Education (简称CBE) 模式。这一模式主要特征是突出学生应用能力培养, 是一种以职业 (岗位) 胜任能力为中心, 以强化职业指向性和产业对接链为出发点的人才培养模式。卢卓[35]指出加拿大社区学院的 CBE 教学模式就是以能力为基础的人才培养模式的典范。这种模式非常适合我国新建本科院校人才培养,有助于学校办出特色。张丽华等[36]对澳大利亚TAFE学院的人才培养模式进行探索研究,发现该模式拥有突出实践能力培养的课程体系、重视实践能力培养的教学模式以及“双师双能型”的教师队伍, 确保了人才培养的高质量义。叶磊[37]认为日本技术科学大学的创建打破了传统院校的办学模式, 开创了工程教育应用型人才培养的新途径,该模式注重学生工程复合能力的培养, 实施综合化的课程教育和长期化的实务训练,为我国在工程应用型人才培养模式上提供了有价值的借鉴。

3.现代学徒制教育模式:许艳丽等[38]认为英国的现代学位学徒制既是英国应用型高等教育的发展, 也改变了普通高校培养应用型人才过程中以学校和学术知识为中心的传统培养模式, 为应用型高等教育人才培养提供新路径。苏兆斌等[39]认为学徒制教育是加拿大应用技术型高校教育的一大特色, 它通过企业师带徒的方式, 将学校传授的理论知识与实践技能充分融合, 使理论学习与实践交替进行, 帮助学生及时消化和理解所学理论知识, 并通过实训进行强化。黄蘋[40]认为德国现代学徒制分为宏观、中观和微观三个层次。宏观注重职业和职业能力,中观坚持是“一致”和“社团主义”原则,微观以“行动为导向”和“学生为中心”。其最大的优势在于“国家主导、市场驱动”。

4.“产学”合作教育模式:杜才平[41]“三明治” (sandwich) 模式培养人才是英国多科技术学院人才培养的重要模式,此模式强调“校企合作”、“产学联盟”, 十分适合应用型人才培养。徐同文等[42]英国大学应用型人才培养机制以独具特色的产学合作与互动为保障, 将人才培养与工作世界紧密联系。王丽燕[43]分析日本东京大学依托“产学合作”培养应用型人才的经验,认为我国高校应从明确人才需求、改善课程设置以及建设“双师型”师资队伍等方面促进“产学合作”培养应用型人才体系的形成。

三、对已有研究的评述

通过对近十年关于地方本科院校应用型人才培养模式相关文献的梳理,发现我国高度重视应用型人才的培养,但地方高校在应用型人才培养上大多存在着“趋同化”“同质化”等问题。基于此,国内不少学者纷纷出谋献策探索应用型人才培养模式的新出路。虽然研究成果众多,但仍存在一些值得思考的问题。

从理论层面来看, 国内地方本科院校应用型人才培养尚处于起步阶段, 现有的成果对其的教育理论的研究存在一定的不足。科学的教育理论作为应用型人才培养模式的依据, 指导着教育活动的开展与教育行为的发生,理论研究的不足会导致对应用型人才培养定位, 目标及基本概念界定的不清晰,无法形成系统化的应用型人才培养模式的教育理论。

从实践层面上来看,一是研究定位还没有真正体现“以应用为本”“学以致用”的理念, 多数研究没有做到具体可操作, 只是贴上“应用型”的标签;二是研究方法上多数都是以定性的文献研究法为主,缺乏定量的实证研究,因此无法看到在进行某一项应用型人才培养研究中量上的变化;三是研究主体多集中在政府、高校的作用的发挥,很少有站在学生、企业、社会参与的角度进行研究。